Рассчитываем нормативные затраты

Нормативные затраты — это базовый показатель, формирующий цену государственной или муниципальной услуги. На его основании определяют итоговую стоимость госуслуг учреждения и рассчитывают объем финансирования на осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

Каждый заказчик ежегодно формирует план-график закупок, в котором должны отражаться цели приобретения тех или иных товаров, работ или услуг, конкретные требования к ним и обоснование к нормативным затратами на обеспечение функций муниципальных органов, органов, управляющих внебюджетными фондами, и казенных учреждений. Поскольку планирование закупок находится в неразрывной связи с планированием бюджета, понятие нормативных затрат (НЗ) имеет очень важное значение.

Сущность нормативных затрат

По сути, нормативные расчеты — это прямой инструмент для определения количественных показателей закупки. Они используются в целях обоснования объекта заказа. Заказчики должны лимитировать объемы закупаемой продукции и делать это посредством расчета НЗ, а результаты вычислений с применением количественных и ценовых нормативов не должны превышать доведенные лимиты бюджетных обязательств.

Порядок расчета регулируют федеральные государственные органы, выпуская приказ или распоряжение. Утверждаются нормативные затраты ответственным уполномоченным должностным лицом, представляющим госорган.

Эксперты КонсультантПлюс разобрали, какие документы о нормировании разрабатывают на местном уровне. Используйте эти инструкции бесплатно.

Чтобы прочитать, понадобится доступ в систему: ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО НА 2 ДНЯ .

Регулируется применение нормативных затрат при формировании проекта бюджета на очередной год и плановый период на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по правилам из ПП РФ от 13.10.2014 № 1047. Организации, подведомственные территориальному муниципалитету, рассчитывают нормативы расходов по ПП РФ (правила) от 20.10.2014 № 1084. Порядок определяет:

- расчетные формулы и порядок их применения на практике;

- порядок расчета без применения формул.

Возможность изменять видовые признаки расходов и добавлять собственные для учреждений исключена (п. 5 Общих правил № 1047).

Если порядок определения в правилах не установлен, то они рассчитываются способом, обозначенным ФГО.

Все расчеты объемов закупок на основе исчисленных нормативов после доведения бюджетных лимитов в обязательном порядке отражаются в планах-графиках (ст. 16 44-ФЗ). При нормировании закупочной деятельности бюджетных и автономных организаций ответственным специалистам (контрактный управляющий или контрактная служба) необходимо руководствоваться актами главных распорядителей бюджетных средств:

- ведомственный перечень;

- на выполнение определенных функций.

На основании этих двух документов представители заказчика получают полное правовое представление о потребительских, количественных и ценовых свойствах планируемой к приобретению продукции.

Расчет нормативных затрат

Существует ряд способов расчета:

- Бесформульный.

- Формульный — с применением формул без количественных и ценовых нормативов на товары, работы или услуги.

- Формульный с применением нормативов, определяющих количество и цену товаров, работ или услуг, утвержденных постановлением № 1084 либо федеральными государственными органами.

При первом способе в пунктах 103 — 106 правил постановления правительства РФ от 20.10.2014 № 1084 предусматривается порядок измерения в денежном выражении (например, проектно-сметная документация или рассчитанные фактические расходы в отчетном периоде — финансовом году).

Во втором способе применяется формула, которая позволяет рассчитать значение нормативных затрат на оказание государственной услуги для госучреждения:

- Знз — НЗ по соответствующему товару, работе, услуге;

- Vлбо — объем принятых лимитов БО отчетного периода по контрактам на поставку соответствующих ТРУ;

- К — повышающий коэффициент, например, коэффициент инфляции.

Для этого способа в ведомственном перечне ФГО утверждается определение нормативов затрат в денежном выражении.

В бюджетных и автономных учреждениях, для которых НЗ выступают индикатором, определяющим объем годового финансового бюджетного обеспечения, необходимого для выполнения ими государственного (муниципального) задания, другая формула. Вот еще один способ, как определить нормативные затраты на выполнение муниципального задания в финансовом году:

Nj = N × Kt × Vj × Ke,

- N — нормативы расходов для бюджетных учреждений на выполнение определенной единицы работы;

- Kt — корректирующий коэффициент (территориальный);

- Vj — объем выполняемой работы;

- Ke — коэффициент выравнивания. Он определяется на основании рекомендаций Минфина организациями, выступающими в роли ГРБС, в целях обоснования выделяемых из бюджета ассигнований на очередной отчетный финансовый год и плановый период.

В третьем способе рассчитываются НЗ для следующих групп должностей:

- согласно п. 5 правил, не требующие установления отдельных нормативов для категорий должностей, размер которых не утвержден в рамках постановления № 1084. Для этой группы необходимо в обязательном порядке определить и утвердить НЗ в ведомственном акте — нормативы количества и цены;

- требующие установления отдельных нормативов для категорий должностей (п. 5 правил). Их размер не утвержден положениями постановления № 1084;

- требующие установления отдельных нормативов для категорий должностей по п. 5 правил, размер которых утвержден постановлением № 1084.

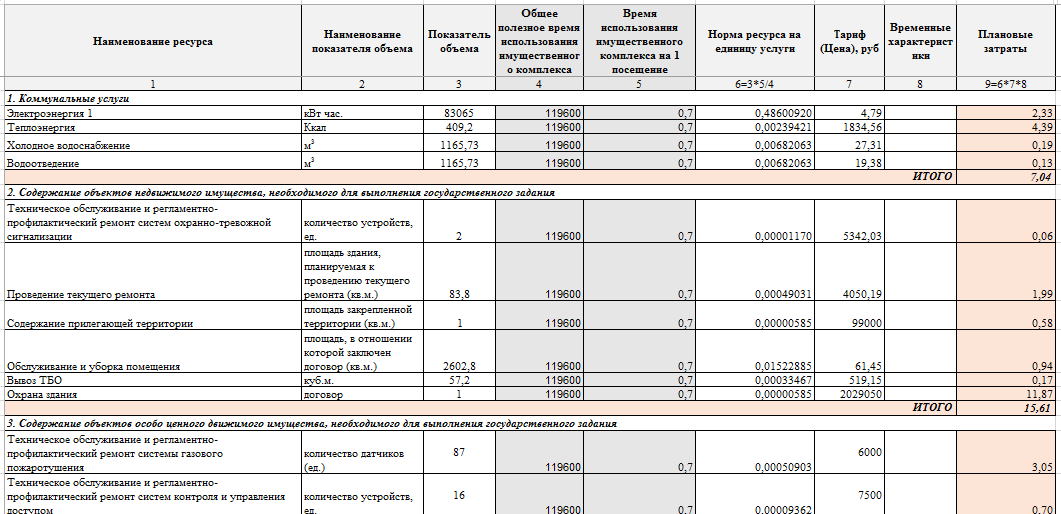

Актуальный пример, как рассчитать нормативные затраты на выполнение госзадания на 2021 год бюджетному заказчику:

В 2009 году закончила бакалавриат экономического факультета ЮФУ по специальности экономическая теория. В 2011 — магистратуру по направлению «Экономическая теория», защитила магистерскую диссертацию.

Источник

4.3 Методы учета затрат и калькулирования

В самом общем виде, метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) представляет собой метод построения аналитического калькуляционного учета, от которого зависит способ расчета себестоимости по калькуляционному объекту. Его можно рассматривать как совокупность способов аналитического учета затрат на производство по калькуляционным объектам и приемов исчисления себестоимости калькуляционных единиц.

Метод учета затрат должен характеризовать с необходимой полнотой и детализацией процесс возникновения затрат и ход конкретного производственного процесса. В. Палий все множество методов калькулирования классифицирует на два подмножества: индивидуальные и массовые. Выбор и использование конкретного метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в организации зависит от формы, вида и характера производства, длительности процесса производства, вида и характера выпускаемого продукта. Совокупность способов учета затрат и порядок расчетов себестоимости продукции зависит от технологии производства продукта, возможностей аккумулирования затрат по калькуляционным объектам, наличия сопряженных, попутных, побочных продуктов. Различают следующие способы исчисления себестоимости калькуляционной единицы: прямого расчета, распределения затрат, суммирования затрат, исключения затрат, комбинированный, нормативный. Каждому методу калькулирования присущ определенный способ калькуляции. В теории и практике производственного учета выделяют следующие подходы к учету затрат и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) (таблица 12).

Таблица 12 — Подходы к учету затрат и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг)

|

|

Независимо от множества объектов учета затраты можно познавать различными методами. По оперативности учета и контроля за затратами различают нормативный и метод учета фактических затрат (ненормативный). Нормативный метод учета предполагает предварительное определение нормативных затрат по операциям, процессам, объектам с выявлением в ходе производства отклонений от нормативных затрат. Величина фактических затрат определяется по любому из объектов учета алгебраическим сложением затрат по нормам и отклонений от них. Нормативный метод является универсальным, его можно применять в любой отрасли народного хозяйства.

Учет фактических затрат — это метод последовательного накопления данных о фактически произведенных издержках без отражения в учете данных о величине их по действующим нормам. Основными принципами этого метода являются: полное отражение производственного потребления ресурсов (наблюдение, измерение, регистрация на носителях); локализация затрат по видам производств, местам возникновения, характеру расходов, объектам учета и калькулирования; прямое отнесение затрат на выпускаемый продукт; достоверное отражение затрат в системе бухгалтерских счетов; обеспечение сопоставимости плановых и учетных данных.

По полноте включения затрат в производственную себестоимость различают учет полных затрат и учет переменных затрат. Метод учета полных затрат предполагает отражение в учете по объектам учета основных и накладных расходов, при калькулировании прямое отнесение основных затрат и косвенное включение накладных расходов в себестоимость продукции. Этот вариант является традиционным для российских предприятий. Исчисление полной себестоимости продукции представлено на рисунке 10. <>

Рисунок 10 — Определение полной себестоимости продукции

Для исчисления продукции и оценки запасов при использовании метода учета и калькулирования сокращенной (переменной) себестоимости учитываются только переменные производственные затраты. Все постоянные расходы не относят к остаткам незавершенного производства, остаткам готовой продукции на складе и себестоимости реализованной продукции, а полностью относятся на уменьшение прибыли за отчетный период (рисунок 11).

Рисунок 11 — Определение себестоимости по переменным издержкам

Использование данного метода дает возможность руководству организации эффективнее контролировать как переменные, так и постоянные затраты и оперативно принимать управленческие решения по ценам реализации в сложных экономических условиях, например, при падении доходов потребителей и снижении спроса на продукт. По объектам учета затрат выделяют позаказный, попроцессный и попередельный методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).

4.3.1 Позаказный метод учета затрат и калькулирования

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости в основном используется в организациях с единичным или мелкосерийным типом производственного процесса, выпускающих изделия ограниченного потребления (единичного уникального продукта и выпуске мелкосерийных партий промышленных изделий) в соответствии с требованиями заказчика (строительство, тяжелое машиностроение, авиационная и судостроительная промышленность, в сфере услуг при изготовлении мебели, пошиве одежды по индивидуальным заказам). Заказ представляет собой особым образом оформленное требование клиента производителю изготовить изделие (или партию однородных изделий) с определенными характеристиками.

Сущность позаказного метода заключается в том, что планирование и учет затрат осуществляется по отдельным производственным заказам в разрезе заранее установленной номенклатуры статей калькуляции, при этом прямые затраты относят на отдельные производственные заказы, а косвенных (накладных) расходов распределяют по заказам в соответствии с установленными ставками распределения. Ставка распределения накладных расходов показывает какая сумма накладных расходов приходится на единицу базового показателя (базы распределения) и определяется по формуле:

где ПНР — производственные накладные расходы, р.; БР — значение базы распределения, в соответствующих ед. измерения. Особенности позаказного метода состоят в следующем: индивидуализация учета затрат и расчет индивидуальной себестоимости продукта — все производственные затраты аккумулируются по отдельным заказам, на каждый заказ открывается отдельный аналитический счет (карточка заказа); объектом учета затрат, объектом калькулирования (носителем затрат) и калькуляционной единицей является производственный заказ; калькуляция полученного продукта составляется после полного завершения работ по заказу, независимо от длительности его выполнения. До полного завершения работ по заказу все затраты учитываются как незавершенное производство, после завершения всех работ представляют собой себестоимость заказа. Последовательность учета затрат при позаказном методе калькулирования себестоимости продукции приведена на рисунке 12.

Рисунок 12 — Схема позаказного метода учета затрат и калькулирования Классический позаказный метод предполагает, что по каждому одному изделию или партии однородных изделий, объекту строительства открывается аналитический счет и производится первичный учет прямых затрат и периодически распределяются косвенные расходы. С появлением нормативного учета в позаказном методе стало возможным планирование затрат по каждому заказу, то есть составление нормативной калькуляции. Это открывает новые возможности в оперативности контроля за затратами и качеством работ, в определении уровня доходности по нормативной себестоимости и продажной цене заказа. В отечественной научной литературе попроцессный метод учета затрат и калькулирования называют однопередельным, простым. Этот метод используется в предприятиях с массовым типом производства, непродолжительным производственным циклом, ограниченной номенклатурой выпускаемой продукции (оказываемых услуг), единой единицей измерения и калькулирования. Метод применяется в тех производствах, где нет незавершенного производства или оно стабильно, технологический процесс состоит из одних и тех же операций, которые можно наблюдать и учесть все затраты и объем выпуска продукции и нет необходимости деления затрат на продукт и незавершенное производство. Применяется в добывающих отраслях промышленности (угольной, газовой, горнорудной, нефтяной, лесозаготовительной и др.) и в энергетике, в перерабатывающих отраслях с простейшим технологическим циклом производства (цементная промышленность, предприятия по производству асфальта). Сущность попроцессного метода заключается в следующем: затраты аккумулируются по процессам (подразделениям) за калькуляционный период по установленной номенклатуре статей расходов; себестоимость единицы продукции определяется делением суммы производственных затрат за отчетный период, на количество единиц продукции, произведенных за этот же период. Этим и объясняется название простой. В самом общем виде попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости может быть представлен в следующем виде (рисунок 13).

Рисунок 13 — Схема попроцессного калькулирования Попроцессный метод калькулирования применяется, как отмечает В.Ф. Палий, для определения себестоимости массовой продукции одного или нескольких (очень немногих) видов, проходящих одну или несколько технологических стадий (процессов), в которых не образуются полуфабрикаты и в большинстве случаев отсутствует незавершенное производство. Содержание попроцессного метода выражается в возможных вариантах его применения. Безруких П. выделяет три варианта: 1) попроцессный метод с распределением затрат между готовой продукцией и незавершенным производством (торфяное и лесозаготовительное производство); 2) попроцессный метод с распределением затрат между двумя одновременно вырабатываемыми видами продукции (предприятия вырабатывающие тепловую и электрическую энергию); 3) отражение затрат по видам продукции и отдельным процессам в добывающей промышленности и производстве строительных материалов, в хлебопекарном и кондитерском производстве. В зарубежной литературе и работах российских ученых по управленческому учету (Николаевой О., Шишковой Т., Карповой Т.) описывается система попроцессной калькуляции без разделения на передельный и процессный. В промышленном серийном производстве всегда имеется незавершенное производство, по которому определяется степень завершенности. При попроцессном калькулировании затраты на материалы, заработную плату и производственные расходы учитываются по-разному. Материалы списываются в производство в определенные моменты времени, в то время как прямые затраты на заработную плату и производственные накладные расходы (вместе образуют конверсионные расходы) начисляются в течение всего производственного процесса. В работе Николаевой О. и Шишковой Т. «Управленческий учет» обобщается зарубежный опыт и раскрывается сущность попроцессного метода учета затрат и калькулирования себестоимости на примере продукции, проходящей два передела. Себестоимость единицы продукции определяется делением общей суммы производственных затрат, отнесенных на определенное подразделение за определенный промежуток времени, на количество единиц продукции, произведенных за этот же промежуток времени. Производственные затраты делятся на прямые материальные и добавленные. Прямые материальные затраты осуществляются в момент запуска изделия в производство, а прямые трудовые и общепроизводственные расходы объединяются в общую группу, называемую затратами на обработку или добавленными, распределяются в течение всего производственного цикла. В конце отчетного периода в производственном подразделении могут оставаться незавершенные изделия по отношению к добавленным (конверсионным) расходам, которые нельзя учитывать как готовые, поскольку была произведена только часть затрат. В связи с этим готовые и незавершенные изделия сводят к единой базе — эквивалентным (условным) изделиям. Эквивалентные (условные) единицы продукции — сумма единиц готовой продукции и незавершенного производства на начало и конец периода, рассчитанных с учетом процента готовности изделий. Расчет эквивалентных единиц осуществляется отдельно по материальным и отдельно по добавленным затратам. Для расчета могут быть использованы методы: метод ФИФО или метод усреднения (средневзвешенной). При использовании метода ФИФО эквивалентный объем производства определяют по формуле (6):

|