Нивелирование, способы, методы и классы

Нивелирование — это измерения по определению превышений между точками на земной поверхности и вычисление их высот относительно начальной высотной точки отсчета с применением различных геометрических, физических методов и приборов.

Самые первые упоминания об уровневых построениях были известны еще в Древнем Риме и Греции. Связаны они с водяным уровнем, то есть с первым гидростатическим способом нивелирования. Все последующие методы получали с развитием технического прогресса, конкретными изобретениями и их практическим применением. Изобретения зрительной трубы и сетки нитей (Пикар) в XVI и XVII веке, барометра в XVII (Торричелли), цилиндрического уровня в XVIII (Рамсден) позволили развивать способы барометрического, геометрического и тригонометрического нивелирования. Построение стереокомпаратора и стереофотоаппарата создало предпосылки для стереофотограмметрического нивелирования. На основе физических принципов лазерных излучений и новых цифровых технологий появляются современные лазерные и цифровые нивелиры.

Ставить в уровень вот что означает с французского нивелир. Именно благодаря прибору с таким наименованием получили распространение геодезические способы точного нивелирования. Наиболее точным, популярным и востребованным в современном приборостроении, строительстве, геологической разведке и других отраслях считается способ геометрического нивелирования.

Методы построения и классы высотных нивелирных сетей

Можно рассматривать в ракурсе распространения единой и однозначной высотной системы координат по всей территории страны. Она имеет название Балтийская. Известно, что за ее начальную точку отсчета принят уровень Кронштадтского футштока. Все построения происходят «от общего к частному» и соединения нивелирных ходов между собой представляют высотные сети. По точности результатов измерений они подразделяются на пять типов нивелирования:

- I-го класса;

- II-го класса;

- III-го класса;

- IV-го класса;

- технического нивелирования.

Сети I и II класса создаются как основа всей высотной системы страны. С их помощью решаются крупные научные задачи по отслеживанию вертикальных перемещений физической поверхности Земли, исследований земной поверхности, измерения уровней всех морей окружающих нашу страну.

Сети III, IV класса развиваются от пунктов более высоких классов и выступают высотной основой для топосъемок, изыскательских и прикладных геодезических работ. Ориентировочная схема по развитию нивелирных сетей показана на рис.1.

Рис.1. Схема высотных сетей.

Сети I класса формируются из нивелирных ходов, полигонов с общей протяженностью порядка 1200 км в освоенных районах страны и 2000 км в малоосвоенных. При построении полигонов II класса их периметры составляют 400 и 1000 км соответственно. Они выстраиваются внутри полигонов I класса системой линий и ходов. Периодически в сетях I и II класса производятся повторные измерения через 25 и 35 лет соответственно. Это дает возможность поддерживать их на соответствующем современном уровне.

Построение сетей III, IV класса опирается на пункты государственного высотного обоснования высших классов и осуществляется внутри этих полигонов. При создании высотной съемочной основы для топосъемок возможно прокладывание сетей с применением технического нивелирования.

Каждый класс нивелирования исполняется с наилучшей точностью с соблюдением соответствующих требований по допустимым значениям среднеквадратических погрешностей нивелировок и предельных погрешностей в полигонах и отдельных линиях ходов. Параметры и формулы допустимых значений отображены таблице ниже, где L – длина линии хода, полигона в км.

Источник

Лекция на тему: Нивелирование

1. Общие сведения о нивелировании

2. Приборы, применяемые при нивелировании

3. Поверки точных и технических нивелиров

4. Поверки нивелирных реек

5. Производство технического нивелирования и нивелирования 4 класса

Просмотр содержимого документа

«Лекция на тему: Нивелирование»

1. Общие сведения о нивелировании.

1.1. Сущность и методы нивелирования.

Нивелированием называют определение превышений между отдельными точками земной поверхности с последующим вычислением их высот над принятой отсчетной уровенной поверхностью.

Расстояние по отвесной линии от уровенной поверхности точки до уровенной поверхности, принятой за начальную, называется высотой точки, обозначается Н. Числовое значение высоты называется отметкой.

Если высоты точек вычислены относительно основной уровенной поверхности, их называют абсолютными высотами, альтитудами. Если они вычислены относительно любой другой, условно взятой поверхности, их называют условными.

Превышение – это разность абсолютных или условных отметок двух точек. Зная отметку одной и превышение между ними, можно вычислить отметку другой точки.

Нивелирование производят для изучения рельефа, определения высот точек при проектировании, строительстве и эксплуатации различных инженерных сооружений. Результаты нивелирования имеют большое значение для решения научных задач как самой геодезии, так и для других наук о Земле.

В зависимости от применяемых приборов и измеряемых величин различают следующие методы нивелирования:

1. Геометрическое нивелирование выполняют горизонтальным лучом визирования. Осуществляют его обычно с помощью нивелиров, но можно использовать и другие приборы, позволяющие получать горизонтальный луч.

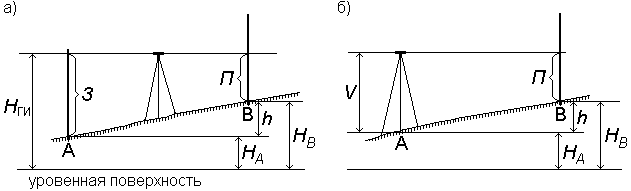

Рис. 1. Способы нивелирования

При нивелировании из середины нивелир располагают между двумя точками примерно на одинаковых расстояниях (рис.1, а). В точках устанавливают отвесно рейки с сантиметровыми делениями. Их ставят на колышек, вбитый вровень с землей, или на специальный костыль, так как рейка под собственной тяжестью будет давить на землю и отсчет по ней будет меняться. Визирный луч зрительной трубы нивелира последовательно наводят на рейки и берут отсчеты З и П, которые записывают в миллиметрах в журнал нивелирования. Отсчет по рейке производят по средней нити нивелира, т.е. по месту, где проекция средней нити пересекает рейку. Превышение между точками определяют по формуле

где З – отсчет назад на заднюю точку А;

П – отсчет вперед на переднюю точку B.

При нивелировании вперед прибор устанавливают над точкой А (рис. 1, б), измеряют его высоту i и берут отсчет П по рейке в точке В. Превышение определяют вычитанием из высоты прибора i отсчета П.

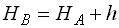

Высоту передней точки В вычисляется по формуле:

Высоту визирного луча на уровенной поверхностью называют горизонтом инструмента HГИ (рис. 1) и вычисляют

Место установки нивелира называется станцией. Если для определения превышения между точками А и В достаточно установить прибор один раз, то такой случай называется простым нивелированием.

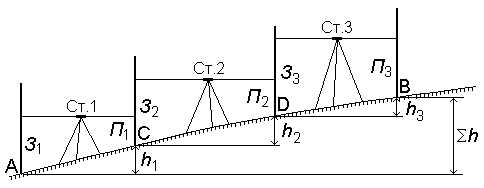

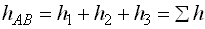

Если же превышение между точками определяют только после нескольких установок нивелира, такое нивелирование называют сложным или последовательным (рис. 2).

Рис. 2. Последовательное нивелирование.

В этом случае точки С и D называют связующими. Превышение между ними определяют как при простом нивелировании:

Такую схему нивелирования называют нивелирным ходом.

Превышение при нивелировании вперед равно высоте прибора минус отсчет по рейке. Превышение при нивелировании из середины равно отсчету на заднюю рейку минус отсчет на переднюю рейку.

2. Тригонометрическое нивелирование выполняют наклонным лучом визирования, приборами которые имеют вертикальный круг (тахеометр, кипрегель). При этом измеряют угол наклона визирной оси v и расстояние d до рейки установленной в нивелируемой точке. Превышение вычисляют по тригонометрическим формулам.

где d – горизонтальное проложение линии,

Д— расстояние до рейки,

Оба метода примерно равноточны и называются техническими методами.

Физических методов нивелирования несколько. При этом используют определенные закономерности природных явлений. Сюда относят барометрическое, гидростатическое, радио- и звуковое нивелирование.

3. Барометрическое нивелирование основано на том, что с изменением высоты точек над уровенной поверхностью изменяется атмосферное давление. Измеряя давление барометрами, анероидами и другими приборами, получают данные для вычисления высот точек. Барометрическая ступень для Крыма 9,5-12,5м.

4. Гидростатическое нивелирование – определение превышений основывается на свойстве жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться на одном уровне, независимо от высоты точек, на которых установлены сосуды.

5. Аэрорадионивелирование — превышения определяются путем измерения высот полета летательного аппарата радиовысотомером.

6. Механическое нивелирование — выполняется с помощью приборов, устанавливаемых в путеизмерительных вагонах, тележках, автомобилях, которые при движении вычерчивают профиль пройденного пути. Такие приборы называются профилографы.

К раме велосипеда или автомобиля подвешен маятник. Системой передач маятник связан с карандашом, который на миллиметровой бумаге вычерчивает профиль пройденного пути.

Масштаб профиля для горизонтальных линий 1 : 2000 или 1 : 5000, для вертикальных линий — в 10 раз крупнее.

7. Стереофотограмметрическое нивелирование основано на определении превышения по паре фотоснимков одной и той же местности, полученных из двух точек базиса фотографирования.

8. Определение превышений по результатам спутниковых измерений. Использование спутниковой системы ГЛОНАСС – Глобальная Навигационная Спутниковая Система позволяет определять пространственные координаты точек.

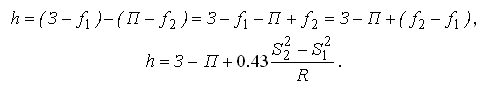

1.2. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты нивелирования

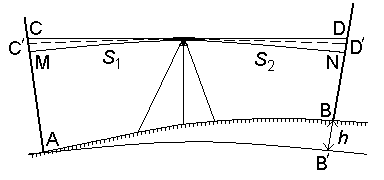

При выводе формул для способов нивелирования из середины и вперед принято, что уровенная поверхность является плоскостью, визирный луч прямолинеен и горизонтален, рейки, установленные в точках, параллельны между собой.

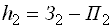

На самом деле уровенная поверхность не является плоскостью и рейки, установленные в точках А и В перпендикулярно поверхности, непараллельны между собой (рис. 3), следовательно отсчеты З и П преувеличены на величину поправок за кривизну Земли СМ = К1 и DN = К2.

Рис. 3. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического нивелирования

Поправки за кривизну Земли равны:

R – радиус Земли.

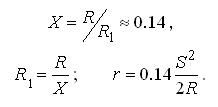

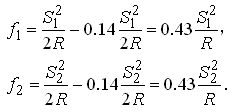

Кроме того известно, что луч света распространяется прямолинейно лишь в однородной среде. В реальной атмосфере, плотность которой увеличивается по мере приближения к поверхности Земли, луч света идет по некоторой кривой, которая называется рефракционной кривой. Вследствие этого визирный луч имеет форму рефракционной кривой (обращенной выпуклостью к верху) радиуса R1 и пересекает рейки в точках C’ и D’. Поэтому отчеты по рейкам уменьшаются на величину поправок за рефракцию: СC’ = r1 и DD’= r2, которые определяются по формуле

Радиус рефракционной кривой зависит от температуры, плотности, влажности воздуха и др. Отношение радиуса Земли R к радиусу рефракционной кривой R1 называют коэффициентом земной рефракции, среднее значение которого принимают

где f1 и f2 – поправки за кривизну Земли и рефракцию равны

Следовательно превышение между точками А и В с учётом поправок за кривизну Земли и рефракцию равно

Необходимость учета поправки зависит от требуемой точности измерений.

Из формулы следует, что при равенстве расстояний от нивелира до реек и примерно одинаковых условиях можно считать, что f1 = f2 и h = З – П. Таким образом, при нивелировании из середины с соблюдением равенства плеч влияние кривизны Земли и рефракции практически устраняется.

1.3. Марки и реперы.

Геодезические знаки служат для обозначения и сохранения точек местности, координаты которых определены.

Нивелирные знаки в основном служат для обозначения и сохранения на местности точек с известными высотами. Их делят на фундаментальные, постоянные и временные.

На линиях нивелирования I и II классов через 50—60 км вблизи уровнемерных станций, основных речных и озерных водомерных постов ставят фундаментальные реперы. В 50—150 м от фундаментального репера закладывают репер-спутник для лучшего отыскания и использования фундаментального репера.

Постоянные нивелирные знаки устанавливают через 5—6 км на нивелирных линиях всех классов, их делят на грунтовые, скальные, стенные. При строительстве сооружений ставят строительные постоянные реперы. Стенные реперы и марки закладывают в стены массивных сооружении, в устои мостов и гидротехнических сооружений: плотины, шлюзы, насосные станции, оголовки каналов, заложенные на глубину полтора метра и более в грунт и т. д.

Марка (металлическая) бетонируется в стену здания или сооружения. На лицевой стороне марки есть отверстие, куда передается отметка нивелированием I и II класса.

Реперы бывают стенные и грунтовые.

Стенной репер бетонируется в стену сооружения. Выступающая из стены часть имеет трехгранную форму. На верхнее ребро передается отметка.

Грунтовый репер из металла (рельс) бетонируется в яме, а деревянный закапывается в яму. В верхней части выделяется точка для передачи отметки.

Около постоянных реперов, устанавливаемых в северной зоне сезонного промерзания, ставят столбы — опознавательные знаки, а сам репер заглублен под почву для лучшей сохранности. На репер или на опознавательный знак устанавливают металлическую охранную плиту. Она обращена в сторону репера. Основание постоянного репера должно быть заложено ниже границы промерзания, чтобы репер не выпучивало в период замерзания и оттаивания грунта.

Нельзя устанавливать реперы около обрывов, на оползнях, в рыхлый грунт или плывуны, в местах, где их может повредить транспорт или сельскохозяйственная машина.

На площади, занятой мелиоративной системой, надо поставить столько постоянных реперов, чтобы наибольшее, расстояние от любой точки системы до ближайшего репера было не более 700 м, т. е. на каждые 100 га надо устанавливать по реперу. В городах реперы устанавливают на каждом перекрёстке.

При изысканиях вдоль рек и каналов реперы ставят около водомерных постов, у сужений русла, у перепадов и порогов, около островов, при устьях впадающих рек и суходолов, около существующих и в местах проектируемых сооружений, предусматривая его будущую сохранность.

Временные знаки устанавливают на период топографических съемок. В качестве временных знаков используют колья длиной около 0,5—1,0 м; гвозди—дюбели, забитые в строения, деревянные опоры линий связи, в деревья, мосты и т.п.; камни, валуны и т. д.

2. Приборы, применяемые при нивелировании.

2.1. Классификация нивелиров и их устройство.

Нивелир – геодезический прибор, предназначенный для определения разности высот двух точек при помощи горизонтального луча и нивелирных реек, вертикально установленных в этих точках.

По классу точности нивелиры разделяют на:

Числа в шифре нивелира означают допустимую среднюю квадратическую погрешность, получаемую при нивелировании на 1 км двойного хода.

Кроме того, числа, стоящие впереди Н, – номера последующих моделей (3Н-3КЛ).

Нивелиры всех типов в зависимости от устройства, применяемого для приведения луча визирования в горизонтальное положение, выпускают в двух исполнениях: с уровнем при зрительной трубе (уровенные) и с компенсатором углов наклона (компенсационные). При наличии компенсатора к шифру нивелира добавляется индекс К, например Н-3К. Нивелиры типов Н-3 и Н-10 допускается изготовлять с лимбом для измерения горизонтальных углов с точностью до 5′. При наличии лимба к шифру нивелира добавляется индекс Л, например 2Н-10КЛ.

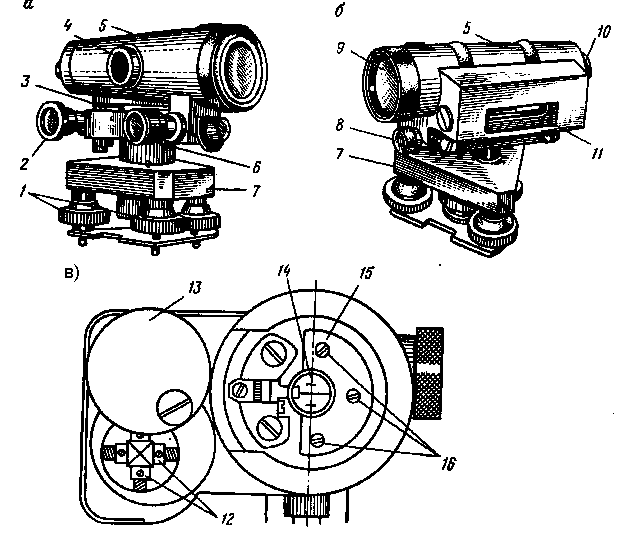

Нивелир Н-3 (рис. 4) относится к точным нивелирам, увеличение зрительной трубы – 31,5 х , наименьшее расстояние визирования – 1 м, цена деления уровней: круглого — 10′, контактного цилиндрического — 15». Прибор предназначен для нивелирования III и IV классов, а также для инженерно-геодезических работ при изысканиях и в строительстве.

Рис.4. Точный нивелир Н-3:

а – вид со стороны круглого уровня; б – вид со стороны цилиндрического уровня; в – вид со стороны окуляра зрительной трубы без предохранительного колпачка: 1 – подъемные винты; 2 – элевационный винт; 3 – круглый уровень; 4 – кремальера; 5 – корпус зрительной трубы; 6 – наводящий винт; 7 – трегер; 8 – закрепительный винт; 9 – объектив; 10 – окуляр с диоптрийным кольцом; 11 – контактный цилиндрический уровень; 12 – юстировочные винты цилиндрического уровня; 13 – крышка; 14 – сетка нитей; 15 – металлическая пластина; 16 – крепежные винты сетки нитей

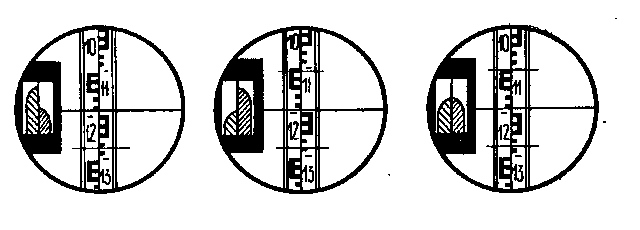

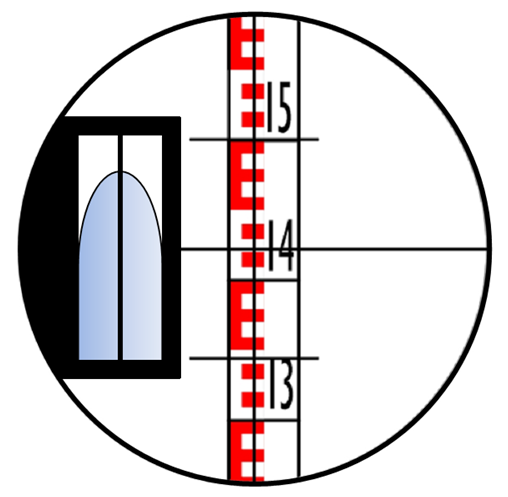

Нивелир крепят к штативу с помощью станового винта и пружинящей пластины. В отвесное положение ось вращения нивелира устанавливают по круглому уровню с помощью подъемных винтов, винтовая нарезка которых входит в гнезда подставки (трегера). Для приближенного наведения трубы на рейку служит мушка над объективом зрительной трубы нивелира, для точного — наводящий винт, который работает, когда труба зафиксирована закрепительным винтом. Винт кремальеры служит для фокусировки трубы, а резкость изображения сетки нитей достигается вращением диоптрийного кольца окуляра. Перед каждым отсчетом по рейке визирную ось нивелира устанавливают в горизонтальное положение элевационным винтом. Изображения половинок концов пузырька контактного цилиндрического уровня через систему призм передаются в поле зрения трубы (рис.5). Если центр пузырька уровня совместить с нуль-пунктом ампулы, то произойдет оптический контакт — изображения половинок концов пузырька уровня будут равными по длине и образуют в верхней части один овал (рис.5,в). При наклоне оси уровня контакт нарушается (рис.5,а,б).

Рис.5. Поле зрения зрительной трубы нивелира Н-3 при положениях пузырька цилиндрического уровня вне нуль-пункта (а,б) и в нуль-пункте (в)

У нивелира Н-3К (рис.6) основные параметры те же, что и у нивелира Н-3. Предварительное наведение луча визирования нивелира на рейку осуществляется от руки, а точное — вращением бесконечного наводящего винта.

Рис.6. Точный нивелир Н-3К (а) и поперечный разрез окулярной части трубы (б):

1 – винт наводящего устройства бесконечной наводки; 2 – кремальера; 3 – окуляр с диоптрийным кольцом; 4 – предохранительный колпачок; 5 – откидное зеркальце; 6 – круглый уровень с тремя юстировочными винтами; 7 – подъемный винт; 8 – юстировочные винты сетки нитей; 9 – оправа окуляра; 10 – диафрагма сетки нитей

Предел работы компенсатора не менее 15′, время затухания колебаний подвесной системы не более 2 с. Основные части компенсатора, обеспечивающие постоянство фокусировки и повышение точности его работы, — верхняя неподвижно закрепленная призма и нижняя, подвешенная на четырех стальных нитях; она придает визирному лучу горизонтальное положение.

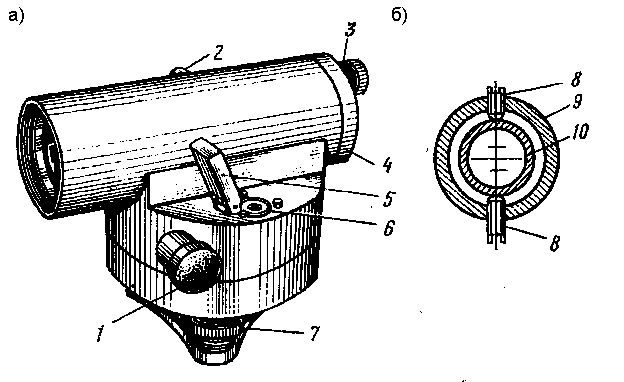

Нивелирные рейки для нивелирования III – IV класса и технического изготавливают из деревянных брусьев двутаврового сечения шириной 8 – 10 и толщиной 2 – 3 см.

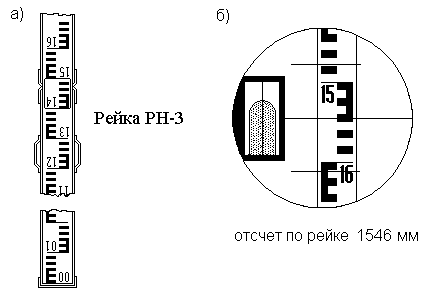

Рейка РН-3 (рис. 7) имеет длину 3 м. Деления нанесены через 1 см. Нижняя часть рейки заключена в металлическую оковку и называется пяткой.

Основная шкала имеет деления черного и белого цвета, ноль совмещен с пяткой рейки. Дополнительная шкала на другой стороне рейки имеет чередующиеся красные и белые деления. С пяткой рейки совмещен отсчет больше 4000 мм. Часто встречаются комплекты реек, у которых с пятками красных сторон совпадают отсчеты 4687 и 4787 мм. Поэтому превышения, измеренные по красным сторонам реек, будут больше или меньше на 100 мм измеренных по черным сторонам реек.

Рис. 7. Нивелирная рейка (а) и поле зрения зрительной трубы нивелира с цилиндрическим уровнем (б)

Для установки рейки в вертикальное положение к ней прикрепляют круглый уровень или небольшие кронштейны, на которые подвешивают отвес.

Перед началом рабочего сезона и по его окончании рейки компарируют специальной контрольной линейкой. Ошибка в длине дециметровых делений рейки, предназначенной для нивелирования линий IV класса, не должна превышать 0,3 мм, а для нивелирования линий III класса 0,2мм.

Для нивелирования I и II классов применяют рейки, полотно которых изготовлено из инвара и натянуто на деревянную раму с силой 20 кгс. Деления таких реек равны 5 мм и обозначены тонкими штрихами, поэтому рейки называют штриховыми. При работе рейки надо оберегать от механических повреждений. На длительное хранение их устанавливают в отвесное положение в сухом помещении.

Могут быть изготовлены рейки с обратным и прямым изображением цифр. Могут быть цельные и складные рейки, тогда они имеют марку РН-3П-3000С — рейка нивелирная с ошибкой нивелирования 3 мм на 1 км хода, с прямой шкалой длиною 3000 мм, складная.

2.3. Нивелирные башмаки и костыли

При нивелировании для передачи высоты — при государственных нивелировках или привязках трасс к реперам государственного нивелирования — рейки устанавливают на металлические башмаки или костыли, которые забивают в грунт. Чтобы головка, на которую ставят рейку, не портилась, при забивке костыля на нее надевают колпак.

Реечники в месте установки рейки снимают дерн и прочно забивают костыль или башмак в грунт и следят за тем, чтобы положение их при наблюдении как на переднюю точку, так и на заднюю оставалось постоянным. После того как наблюдения на станции закончены, задний реечник вытаскивает костыль, переходит вперед и устанавливает в конце следующего нивелируемого отрезка переднюю рейку; передний костыль нельзя смещать, так как в этом случае будет нарушена последовательность в передаче высот и работы надо начинать снова от твердо закрепленной точки — репера.

3. Поверки точных и технических нивелиров

Чтобы ослабить накопление систематических ошибок, перед началом, а иногда и в процессе работы с нивелиром поверяют его исправность на выполнение определенных требований.

3.1 . Поверки нивелиров с цилиндрическим уровнем.

1. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира.

Нивелир устанавливают на штатив, зрительную трубу располагают по направлению двух подъемных винтов. Вращением подъемных винтов пузырек уровня выводят в центр окружности на стекле оправы. Нивелир поворачивают на 180°.

Если пузырек остался в центре окружности, условие выполнено. Если пузырек ушел из центра, то его возвращают в центр на половину отклонения исправительными винтами уровня, а полностью — подъемными винтами Поверку повторяют.

Горизонтальный основной штрих сетки должен быть перпендикулярным к оси вращения нивелира.

При пузырьке круглого уровня на середине наводят зрительную трубу на рейку, установленную вертикально в 20—30 м от нивелира так, чтобы изображение рейки оказалось у края поля зрения трубы. Замечают отсчет на рейке по основному горизонтальному штриху сетки. Наводящим винтом трубу поворачивают так, чтобы изображение рейки переместилось в другой край поля зрения. Если отсчет по рейке не изменится — условие выполнено. В противном случае у нивелира Н-3 со зрительной трубы снимают окуляр и сетку поворачивают до нужного положения за счет эллиптичности отверстий для винтов, скрепляющих сетку с корпусом трубы.

У нивелиров Н-10Л и НС-4 снимают только колпачок, ослабляют винты и поворачивают окуляр вместе с сеткой до нужного положения

Ось цилиндрического уровня и визирная ось трубы должны находиться в параллельных вертикальных плоскостях. Нивелир устанавливают в рабочее положение. Зрительную трубу располагают по направлению одного подъемного винта. Метра в 50 от нивелира устанавливают рейку и, выведя пузырек уровня на середину элевационным винтом, берут отсчет. Вращением одного бокового винта на 2—3 оборота наклоняют трубу, например, влево и, удерживая элевационным винтом основной горизонтальный штрих сетки на прочитанном отсчете, наблюдают в окуляр за половинками пузырька уровня. То же самое делают при наклоне трубы вправо. Если половинки пузырька не расходились или расходились в обоих случаях в одну сторону, условие выполнено.

Рис. 8 Поверка параллельности оси цилиндрического уровня и визирной линии нивелира

При расхождении половинок пузырька в разные стороны более 2 мм уровень смещают в нужное положение боковыми исправительными винтами.

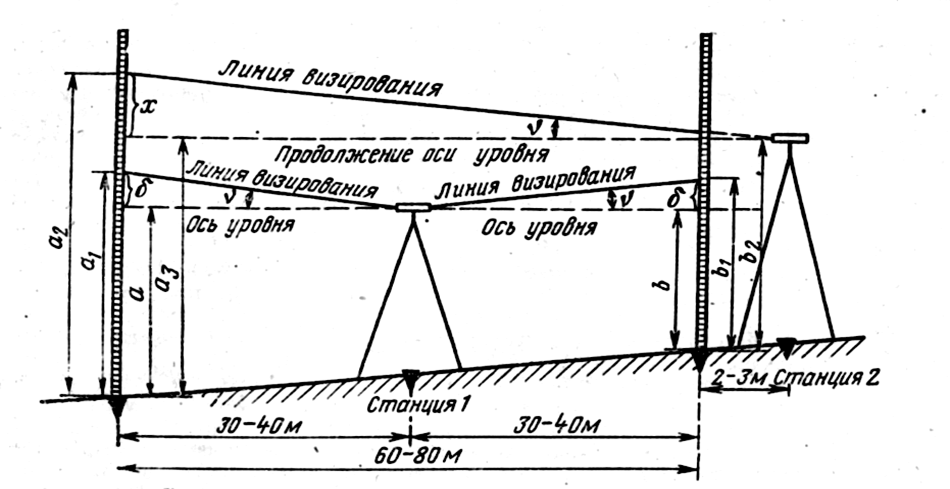

4. Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы. Колышками закрепляют линию АВ длиной 60—80 м (рис. 8).

Лентой находят середину линии, где устанавливают в рабочее положение нивелир

(станция 1). На колышках устанавливают рейки. Элевационным винтом соединяют концы половинок пузырька цилиндрического уровня и беру отсчеты по задней рейке а1, и по передней b1. При не параллельности осей уровня и визирной эти отсчеты будут ошибочны практически на одну и ту же величину, например δ. Вычисляют превышение между точками В и А, свободное от этих ошибок:

Нивелир устанавливают в 2—3 м за передней рейкой (станция 2) и берут отсчеты по дальней рейке а2 и ближней b2 Считая по малости расстояния от нивелира до рейки отсчет b2 практически безошибочным, вычисляют отсчет по дальней рейке, который должен быть при горизонтальном положении визирной линии:

Вычисляют ошибку за не параллельность осей уровня и визирной

Если она не более 4 мм, условие выполнено.

В противном случае исправляют положение цилиндрического уровня. Элевационным винтом устанавливают основной горизонтальный штрих сетки по дальней рейке на отсчет а3. Пузырек цилиндрического уровня уйдет из середины. Вскрывают исправительные винты этого уровня, боковые ослабляют, а вертикальными, глядя в окуляр, соединяют концы половинок пузырька. Винты закрепляют. Убеждаются, что отсчет по рейке равен а3.

3.2. Поверки нивелиров с компенсаторами (Н-ЗК, Н-10К).

Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. Поверяют и исправляют так же, как нивелиры с цилиндрическим уровнем.

Горизонтальный основной штрих сетки должен быть перпендикулярен к оси вращения нивелира. Поверяют так же, как нивелиры с цилиндрическими уровнями. Для исправления снимают колпачок и, ослабив закрепительные винты окуляра, поворачивают его вместе с сеткой до нужного положения.

Компенсатор должен быть исправным. Трубу устанавливают по направлению одного подъемного винта. Метрах в 40—50 от нивелира по направлению линии визирования на колышек устанавливают рейку и по основному штриху сетки замечают отсчет. Затем, наблюдая в трубу, резко поворачивают на четверть оборота подъемный винт, расположенный вдоль трубы. Если средняя нить сначала колеблется, а потом установится на тот же отсчет по рейке, компенсатор работает. В противном случае нивелир следует сдать в мастерскую для исправления компенсатора.

При взятии отсчета по рейке визирный луч нивелира должен быть в горизонтальном положении. Выполняют поверку этого условия так же, как третью поверку нивелиров с цилиндрическим уровнем. Для исправления вращают исправительные винты сетки нитей и смещают основной штрих сетки на правильный отсчет а3 по дальней рейке.

4. Поверки нивелирных реек

Полученные для работы нивелирные рейки поверяют на выполнение следующих требований.

Ось круглого уровня должна быть параллельна оси рейки. Для поверки на крючок рейки, установленной вертикально, цепляют нить отвеса и добиваются, чтобы острие грузика отвеса оказалось над острием штифта. Если пузырек уровня окажется не в центре, то его выводят в центр вращением исправительных винтов.

Можно поверить уровень при помощи вертикального штриха сетки нитей нивелира. Для этого нивелир устанавливают в рабочее положение, а метрах в 30 от него — рейку так, чтобы одно ребро ее совпало с вертикальным штрихом сетки, и юстировочными винтами выводят пузырек уровня рейки в центр. Затем рейку поворачивают на 90° и аналогично юстируют уровень.

Деления рейки должны быть верны. Для поверки рейку кладут на ровный стол и специальной контрольной линейкой, имеющей миллиметровые деления и лупу (см. рис. 103, в), измеряют длину каждого метрового и дециметрового деления, с округлением до0,1 мм. Погрешность в делениях реек РН—3 не должна превышать дециметровых — 0,2 мм; метровых — 0,8 мм.

3. Разность нулей по красной и черной сторонам реек должна

быть постоянна.

На черной стороне реек подписи делений начинаются от нуля, а на красной — от условного числа, например 4687. Разность нулей по красной и черной сторонам — величина постоянная, называемая «пяткой», используется для контроля отсчетов при нивелировании.

Метрах в 20—30 от нивелира забивают в грунт 3—4 колышка. На них поочередно устанавливают рейку, берут отсчеты. Из отсчетов по красной стороне вычитают соответствующие отсчеты по черной стороне и получают «пятки».

Расхождения должны быть не более 2 мм, за окончательное принимают среднее значение «пятки». Поверяют обе рейки комплекта, их «пятки» могут отличаться на 100 мм, что следует учитывать при нивелировании.

Разность нулей черных сторон реек должна быть постоянна.

При поверке этого условия рейки поочередно ставят на одни и те же колышки и берут отсчеты по черной стороне. Отсчеты у исправных реек должны быть одинаковые. В противном случае, во избежание накопления систематических погрешностей, рейки при нивелировании чередуют местами

5. Производство технического нивелирования и нивелирования 4 класса

5.1. Техническое нивелирование.

Техническое нивелирование производится с целью создания высотного обоснования топографических съемок масштабов 1:500 – 1:5 000, а также при изысканиях, проектировании и строительстве различного рода инженерных сооружений.

Нивелирные ходы, прокладываемые для определения высот пунктов съемочного обоснования, должны опираться на пункты высшего класса. В исключительных случаях разрешается прокладывать висячие ходы, опирающиеся на твердую точку; при этом ходы прокладываются в прямом и обратном направлениях. Максимальная длина хода принимается в зависимости от характера рельефа местности, масштаба съемки и высоты сечения рельефа; так, например, предельная длина хода между двумя пунктами высшего класса при высоте сечения рельефа h ≥1м составляет 16 км, висячего хода – 4 км.

Техническое нивелирование для создания высотного обоснования съемок выполняется способом из середины техническими нивелирами с использованием двухсторонних шашечных реек. Расстояние от нивелира до реек допускается до 150 м, неравенство плеч – не более 10 м, а их накопление в секции – до 50 м. Отсчеты по рейкам берутся только по средней нити. Разность значений превышения на станции, определенных по черной и красным сторонам реек, не должна превышать 5 мм.

Допустимая высотная невязка ходов и полигонов технического нивелирования определяется по формулам:

где n – число станций.

Формула применяется при нивелировании в гористой местности, когда число станций n ≥ 25 на 1 км хода.

Техническое нивелирование, выполняемое с целью обеспечения строительства сооружений линейного типа (железных или шоссейных дорог, трубопроводов, линий электропередач, каналов и т.д.), называется продольным. Для получения детального топографического плана на участке строительства крупных объектов при решении вопросов, связанных с вертикальной планировкой территории и подсчетом объемов земляных масс, выполняют нивелирование поверхности (площади). В случае, когда техническое нивелирование предназначается для решения конкретных инженерных задач, его точность регламентируется ведомственными инструкциями.

Техническое нивелирование применяется для построения высотного съемочного обоснования топографических съемок, при изысканиях линейных сооружений, при вертикальной планировке топографической поверхности. Производится нивелирами Н-10 или Н-3 или их модификациями и рейками РН-10 или РН-3. Основной способ нивелирования – способ из середины.

Порядок работы на станции следующий (используют либо двусторонние рейки, либо изменяют высоту прибора).

1. между рейками устанавливают нивелир. Неравенство расстояний от нивелира до реек (разность плеч) допускается 10 м. Нормальное расстояние между рейками по СНиП 120 м. Минимальный отсчет по рейке 300 мм. Нивелир приводят в рабочее положение по круглому уровню.

2. Визируют на заднюю рейку и берут отсчет по черной стороне а ч.

3. Визируют на переднюю рейку и берут отсчет по черной стороне b ч, а затем по красной стороне b к.

4. Визируют на заднюю рейку и берут отсчет по красной стороне а к.

5. Если со станции необходимо определить отметки дополнительных точек (промежуточных) С1, С2 и т.д., то рейку поочередно устанавливают на них и берут отсчеты по черной стороне с1, с2 и т.д. При использовании уровенных нивелиров перед каждым отсчетом (как на связующих точках, так и на промежуточных) пузырек цилиндрического уровня приводят в нуль-пункт элевационным винтом.

6. Для контроля вычисляют разности нулей красных и черных сторон реек. Расхождения в разностях не должны превышать 5 мм.

7. Вычисляют превышения по черным и красным сторонам реек. Расхождения в превышениях не должны превышать 5 мм.

8. При выполнении условий вычисляют среднее превышение с округлением до 1 мм. Если разность нулей красных сторон реек 100 мм, то это необходимо учитывать при выводе среднего превышения.

Отметки передних точек вычисляют через превышение по формуле:

а отметки промежуточных точек – через горизонт прибора:

где ГН – вычисляется для черных сторон реек.

5.2. Нивелирование 1У класса

Нивелирование IV класса является государственным. Отметки точек, определенные нивелированием IV класса, служат высотным обоснованием топографических съемок и инженерных работ.

-нивелирные ходы IV класса прокладываются в одном направлении. Длина линий нивелирования IV класса не должна превышать 50 км;

— нивелирование IV класса выполняется нивелирами, имеющими увеличение трубы не менее 25х, цену деления уровня не более 25” на 2 мм;

— перед началом полевых работ должны выполняться полевые поверки и исследования нивелиров, а также компарирование реек;

— рейки для нивелирования IV класса применяются двусторонние шашечные, отсчеты по черным и красным сторонам реек производят по средней нити. Для определения расстояний от нивелира до реек производятся отсчеты по дальномерным нитям по черным сторонам реек;

— значений превышения на станции, определенного по черным и красным сторонам реек, допускается расхождение до 5 мм;

— невязки в ходах между исходными пунктами и в полигонах должны быть не более 20 (мм) при числе станций менее 15 на 1 км хода и 5 (мм) при числе станций более 15 на 1 км хода, где L — длина хода (полигона) в км; n — число станций в ходе (полигоне).

Порядок работы на станции, как в техническом нивелировании. Но неравенство плеч не должно превышать 5 м. Для контроля неравенства плеч измеряют расстояния от нивелира до задней и передней реек нитяным дальномером (или шнуром). Нормальное расстояние между рейками 100 м. Расхождения между превышениями на станции — 5 мм.

Нивелирование 1У класса в два раза точнее технического. Применение того или иного класса нивелирования регламентировано СНиПми.

5.3. Ведение журнала технического нивелирования.

При нивелировании ведется полевой журнал. Нивелирные журналы могут быть разными в зависимости от способа нивелирования и применяемых при этом реек, способов контроля на станции и обработки результатов наблюдений.

В журнал записываются номера станций, пикеты и плюсовые точки; отсчеты по рейкам, их разность, а так же промежуточные отсчеты, в результате вычисляются отметки (высоты) всех нивелируемых точек.

Кроме полевого журнала нивелирования в процессе работы ведется пикетажная книжка, в которой дается подробный план трассы (вид сверху). Книжка ведется в масштабе 1:1000; 1:2000.

Источник