- Нитрифицирующие бактерии

- Полезное

- Смотреть что такое «Нитрифицирующие бактерии» в других словарях:

- Питание бактерий

- Содержание:

- Способы поступления питательных веществ

- Гетеротрофные бактерии: культура Erwinia amylovora

- Источники углерода

- Источники энергии

- Хемоорганотрофные бактерии

- Природа доноров электронов

- Источники углерода, энергии и доноров электронов

- Откуда берется энергия нитрифицирующих бактерий?

- Как организмы получают энергию из неорганических веществ?

- Что нужно для питания растений?

- Следующее звено в пищевой цепочке

- Кто занимается утилизацией отходов в природе

- Живые биологические фильтры

Нитрифицирующие бактерии

Жизнь растений: в 6-ти томах. — М.: Просвещение. Под редакцией А. Л. Тахтаджяна, главный редактор чл.-кор. АН СССР, проф. А.А. Федоров . 1974 .

Полезное

Смотреть что такое «Нитрифицирующие бактерии» в других словарях:

НИТРИФИЦИРУЮЩИЕ БАКТЕРИИ — почвенные и водные, аэробные бактерии, превращающие аммиак и аммонийные соли в нитраты (виды родов Nitrosomonas, Nitrobacter и др.). См. Нитрификация. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской… … Экологический словарь

нитрифицирующие бактерии — Хемосинтезирующие бактерии, окисляющие аммиак и соли аммония до нитритов и нитратов [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN nitrifying bacteria … Справочник технического переводчика

НИТРИФИЦИРУЮЩИЕ БАКТЕРИИ — превращают аммиак и аммонийные соли в соли азотной кислоты нитраты: нитрозобактерии, нитробактерии. Распространены в почвах и водоемах … Большой Энциклопедический словарь

нитрифицирующие бактерии — превращают аммиак и аммонийные соли в соли азотной кислоты нитраты: нитрозобактерии, нитробактерии. Распространены в почвах и водоёмах. * * * НИТРИФИЦИРУЮЩИЕ БАКТЕРИИ НИТРИФИЦИРУЮЩИЕ БАКТЕРИИ, превращают аммиак и аммонийные соли в соли азотной… … Энциклопедический словарь

нитрифицирующие бактерии — nitrifikatoriai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Nitritinės (Nitrosomonas genties) ir nitratinės (Nitrobacter genties) bakterijos, paverčiančios amonio druskas nitratais. atitikmenys: angl. nitrifiers; nitrifying bacteria vok … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Нитрифицирующие бактерии — бактерии, превращающие аммиак и аммонийные соли в нитраты; аэробны, грамотрицательны, подвижны (имеют жгутики); обитают в почве и водоёмах. Выделены и описаны в 1890 рус. микробиологом С. Н. Виноградским (См. Виноградский) (их открытие… … Большая советская энциклопедия

НИТРИФИЦИРУЮЩИЕ БАКТЕРИИ — превращают аммиак и аммонийные соли в соли азотной кислоты нитраты: нитрозобактерии, нитробактерии. Распространены в почвах и водоёмах … Естествознание. Энциклопедический словарь

Бактерии — Кишечная палочка (Escherichia coli) … Википедия

БАКТЕРИИ НИТРИФИЦИРУЮЩИЕ — проводят реакции окисления восстановленных соединений азота. Представители рода Nitrosomonas окисляют аммиак до нитритов, а бактерии рода Nitrobacter окисляют нитриты до нитратов. Относятся к автотрофным хемосинтезирутощим аэробным… … Геологическая энциклопедия

ХЕМОАВТОТРОФНЫЕ БАКТЕРИИ — По типу питания все организмы делятся на автотрофов и гетеротрофов. Автотрофы, что в переводе с греческого означает «самопитающиеся», могут строить все соединения своих клеток из углекислоты и других неорганических веществ. Источником… … Биологическая энциклопедия

Источник

Питание бактерий

Питание бактерий – это процесс поглощения и усвоения бактериальной клеткой пластического материала и энергии в результате преобразовательных реакций [4] .

Питание является неотъемлемой функцией каждого живого организма. В процессе питания организм получает вещества, идущие на синтез клеточных структур и служащие источником энергии для всех процессов жизнедеятельности. Для питания микроорганизмов необходимы те же элементы, что и для животных, и растений. Первоочередные элементы питания – углерод, азот, кислород, водород, являющиеся основой всех органических веществ, которые входят в состав живой клетки как прокариоритеческих так и эукариоэтических организмов [5] .

Типы питания бактерий чрезвычайно разнообразны. Различаются они в зависимости от способа поступления питательных веществ бактериальной клетки, источников углерода и азота, способа получения энергии, природы доноров электронов [4] .

Содержание:

Способы поступления питательных веществ

По способам поступления питательных веществ бактерии подразделяются на:

- голофиты (греч. holos – полноценный и греч. phyticos – относящийся к растениям) – бактерии неспособные выделять в окружающую среду ферменты, расщепляющие субстраты, потребляют вещества только в растворенном, молекулярном виде;

- голозои (греч. holos – полноценный и греч. zoikos – относящийся к животным) – бактерии, обладающие комплексом ферментов, обеспечивающие внешнее питание – расщепление субстратов до молекул вне бактериальной клетки, после чего молекулы питательных веществ транспортируются внутрь бактерии[4] .

Гетеротрофные бактерии: культура Erwinia amylovora

Источники углерода

По источникам углерода различают:

- автотрофы (греч. autos– сам, trophe – пища) – бактерии, использующие в качестве источника углерода углекислый газ (CO2), из которого осуществляют синтез всех углеродосодержащих веществ;

- гетеротрофы (греч.geteros– другой, trophe– пища) – бактерии, использующие в качестве источника углерода различные органические вещества в молекулярной форме (многоатомные спирты, углеводы, жирные кислоты, аминокислоты) [4] .

Наибольшая степень гетеротрофности отмечается у прокариот, живущих только внутри других живых клеток, в частности хламидий и риккетсий [4] .

Источники энергии

В зависимости от используемых источников энергии бактерии подразделяют на два типа:

- фототрофы – бактерии способные использовать солнечную энергию;

- хемотрофы – бактерии, получающие энергию при окислительно-восстановительных реакциях [4] .

Хемоорганотрофные бактерии

Pectobacterium carotovorum ssp. carotovorum вытекают из тканей капусты [6] .

Природа доноров электронов

- литотрофы (греч. litos – камень) – бактерии, использующие в качестве доноров электронов неорганические вещества: водород (Н2), сероводород (Н2S), аммиак (NH3), серу (S), углекислый газ(CО2), ионы железа (Fe2+) и многие другие;

- органотрофы – бактерии, использующие в качестве донора электронов органические соединения (углеводы, аминокислоты) [4] .

В зависимости от источника энергии и природы донора электронов возможно четыре основных типа энергетического метаболизма: хемолитотрофия, хемоорганотрофия, фотолитотрофия, фотоорганотрофия. Таки образом, бактерии разделяют на:

- хемолитотрофы – бактерии, получающие энергию при окислительно-восстановительных реакциях и использующие в качестве доноров электронов неорганические вещества;

- хемоорганотрофы – бактерии, получающие энергию при окислительно-восстановительных реакциях и использующие в качестве донора электронов органические соединения;

- фотолитотрофы – бактерии, получающие энергию в результате фотосинтеза (солнечная энергия) и использующие в качестве доноров электронов неорганические вещества;

- фотоорганотрофы – бактерии, получающие энергию в результате фотосинтеза (солнечная энергия) и использующие в качестве донора электронов органические соединения [2] .

Источники углерода, энергии и доноров электронов

Каждый тип энергетического метаболизма осуществляется на базе различных биосинтетических способностей организма. Как отмечалось выше, прокариоты, прежде всего, делятся на автрофов и гетеротрофов. В последствие, те же микроорганизмы распределяются ещё по группам: фототрофы, хемотрофы, литотрофы, органотрофы [3] .

Следовательно, выделяется восемь сочетаний типов энергетического и конструктивного метаболизма, отражающие возможности способов питания прокариот:

Способы питания прокариот представлены в Таблице 1 [2] .

Всем перечисленным способам питания соответствуют реально существующие прокариоты. Однако число видов, относящихся к той или иной группе, далеко не одинаково. Большинство видов сосредоточено в группе с хемоорганогетеротрофным типом питания. В числе фотосинтезирующих прокариот (фототрофов) подавляющее число (все цианобактерии, большинство пурпурных и зеленых серобактерий) – фотолитотрофы [2] .

Кроме указанных восьми типов питания, отмечается существование миксотрофов – организмов, способных одновременно использовать различные возможности питания. Например, способные одновременно окислять органические и минеральные соединения или использующие в качестве источника углерода, как диоксид углерода, так и органические вещества [3] .

Источник

Откуда берется энергия нитрифицирующих бактерий?

Все живые существа нуждаются в питании. Для одних источником энергии является солнечный свет, другие используют для этой цели химические реакции, третьи получают питание за счет двух первых групп. В первую группу входят все растения, представители второй – нитрифицирующие бактерии, в третьей группе находятся все животные, в том числе и мы с вами.

Как организмы получают энергию из неорганических веществ?

Все зеленые растения и многие бактерии могут сами вырабатывать питательные органические вещества из неорганических (вода, углекислый газ и др.). Эта группа живых организмов получила название автотрофы (от лат. «самопитающиеся»), или продуценты, и является первым звеном пищевой цепи.

Организмы, получающие энергию от солнечного света в процессе фотосинтеза, носят название фототрофы. Нитрифицирующие бактерии относят к группе микроорганизмов, которые используют в качестве источника питания энергию химических реакций окисления. Такие организмы называют хемотрофами.

Нитрифицирующие бактерии (хемотрофы) не усваивают органику, содержащуюся в почве или воде. Они, напротив, синтезируют строительный материал для создания живой клетки.

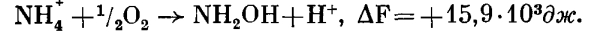

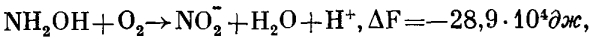

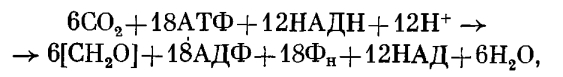

Вещества, получаемые нитрифицирующей бактерией из почвы и воды, окисляются, а образующаяся при этом энергия идет на синтез сложных органических молекул из воды и углекислого газа. Это так называемый процесс хемосинтеза.

Хемосинтезирующие организмы, как и все автотрофы, обходятся без поступления извне необходимых питательных веществ, они вырабатывают их самостоятельно. Однако в отличие от зеленых растений нитрифицирующие бактерии не нуждаются даже в солнечном свете для процесса питания.

Есть организмы, использующие для получения энергии электричество. Недавно группа японских ученых опубликовала результаты исследования бактерий, живущих около глубоководных горячих источников. При трении водного потока о каменные выступы на дне образуется слабый заряд электричества, который и использовали изучаемые бактерии для получения пищи.

Что нужно для питания растений?

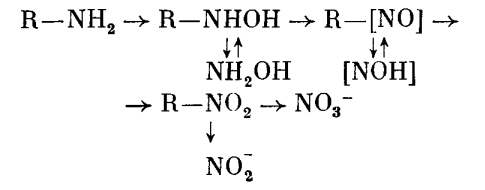

Обитающие в почве нитрифицирующие бактерии способом окисления разлагают аммиак, который образуется от гниения органики, до азотистой кислоты. Другие бактерии окисляют (добавляют кислород с выделением энергии) азотистую кислоту до азотной. В свою очередь обе эти кислоты с помощью минеральных веществ из почвы создают соли и фосфаты для питания растений.

Кроме этого, для питания необходим азот, содержащийся в окружающей среде. Однако самостоятельно добывать его растения не способны. На помощь приходят азотфиксирующие бактерии. Они усваивают азот, находящийся в воздухе, и переводят его в доступную для растительности форму – соединения аммония. Азотфиксирующие нитрифицирующие бактерии могут свободно жить в почве (азотобактер, клостридиум) или находиться в симбиозе с высшими растениями (клубеньковые).

Следующее звено в пищевой цепочке

Большая группа живых организмов не умеет самостоятельно синтезировать нужные органические соединения из неорганических. Такие организмы носят название гетеротрофы, или консументы (от лат. «употреблять»). Они получают органические вещества извне, а затем перестраивают молекулы для своего пользования, то есть напрямую зависят от продуктов фотосинтеза. Консументами являются грибы, животные, многие бактерии, паразиты и хищные растения.

Например, употребляя пищу растительного происхождения, мы напрямую используем продукт, синтезированный за счет энергии солнечного света. С животной пищей мы получаем готовые органические вещества, которые были получены животными из растений.

Однако полностью разложить получаемую органическую пищу гетеротрофы не могут. Всегда остаются отходы жизнедеятельности, которыми, в свою очередь, занимается отдельная группа микроорганизмов.

Кто занимается утилизацией отходов в природе

Бактерии и грибы, использующие отмершие остатки живых организмов, называют редуцентами (от лат. «восстановление»). Они разлагают органические остатки способом окисления до неорганики и простейших органических соединений. От прочих живых существ редуценты отличаются тем, что не имеют твердых непереваренных остатков.

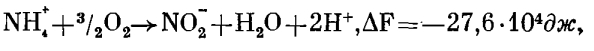

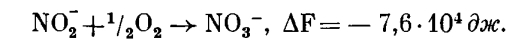

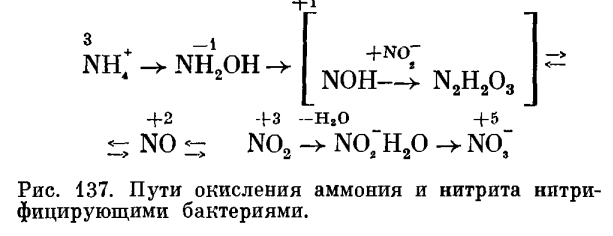

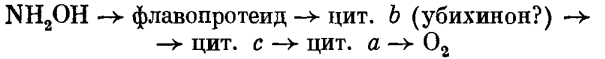

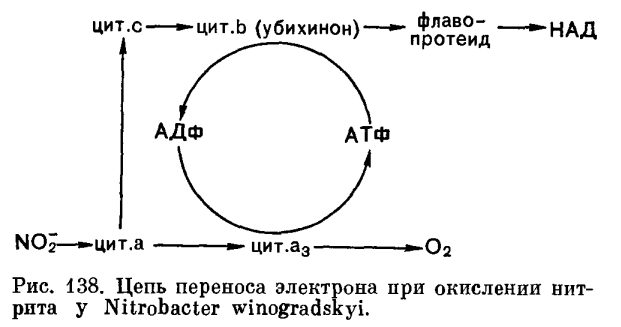

В процессе биологической очистки принимают активное участие гетеротрофные и автотрофные нитрифицирующие бактерии, обитающие в почве, иле, гниющих остатках, водоемах. Они превращают аммиак, выделяемый другими живыми организмами вместе с отходами жизнедеятельности, в соли азотной кислоты (нитраты). Процесс нитрификации происходит в два этапа. Сначала аммиак окисляется до нитрита, затем следующая группа бактерий окисляет нитрит до нитрата.

Эта группа бактерий возвращает в почву и воду минеральные соли, которые вновь используются продуцентами-автотрофами. Таким способом замыкается оборот минеральных составляющих в природе.

Живые биологические фильтры

На практике свойства нитрифицирующих бактерий широко используют в создании биологических фильтров для аквариумов.

Аквариум с чистыми стенками и прозрачной водой, в которой плавают разноцветные рыбки, – украшение для любого помещения и предмет законной гордости владельца. Добиться чистоты в аквариуме не так-то просто. Остатки корма, экскременты рыб, частички отмерших водорослей не делают воду чище.

Довольно долгое время любители аквариумов использовали только способы механической очистки. В отличие от механики биологический фильтр — это не прибор, а некая совокупность процессов, в результате которых из воды удаляются токсичные соединения:

- Содержащийся в мочевине аммоний, который при повышении рН воды превращается в более опасный аммиак. Соотношение температуры и рН воды в аквариуме напрямую связано с количеством токсичного аммиака. При 20⁰С и рН 7 содержание аммиака 0,5%, а при 25⁰С и рН 8,4 – уже 10%.

- Следующая опасность – нитрит, получаемый при окислении аммиака.

- Окисление нитрита дает нитрат, который тоже токсичен.

Понизить содержание токсичных веществ в воде аквариума можно многими способами. Некоторые зависят только от человека, например, своевременная смена воды. Другие происходят сами по себе – растения и микроорганизмы усваивают соединения азота для собственных надобностей.

Первый способ трудозатратен (кому захочется бегать с ведрами?), а второй требует определенных условий – бактериям нужна пища, комфортная температура и место для жизни.

В биологическом фильтре для аквариумов участвуют две группы бактерий – нитрифицирующие (Nitrosomonas) и нитробактерии (Nitrobacter). Нитрифицирующие бактерии делают из аммиака нитриты, а нитробактерии – из нитрита нитрат. Результат последней реакции частично используется водорослями, но основное количество нитрата можно удалить, только сменив воду в аквариуме. От необходимости бегать с ведрами не смогут освободить никакие бактерии.

Для комфортного проживания бактерий в аквариуме нужна температура 26 -27⁰С, наличие кислорода (аэрация) и фотосинтез (водные растения). Пищей их обеспечат обитатели аквариума, а домом послужит аквариумная почва.

Итак, микроорганизмы обрабатывают неорганические вещества, находящиеся в окружающей среде, и создают в почве условия для питания растений. Источником энергии для животных служат, в свою очередь, растения. На следующем этапе животные-хищники забирают энергию у своих травоядных собратьев. Человек, как все высшие хищники, может получать питание и от растений, и от животных. Остатки жизнедеятельности животных и растений служат пищей для микроорганизмов, поставляющих неорганические вещества. Круг замкнулся.

Поддержание жизни и получение энергии возможно в совершенно разных природных условиях. Возможность зарождения новой жизни в непредставимых, на первый взгляд, условиях доказывает, насколько многогранна и пока мало изучена наша среда обитания.

Источник