Афонина Н.Е. — Диафрагмальное дыхание

Рубрика «Статья номера»

Диафрагмальное дыхание, как метод саморегуляции и способ коррекции психоэмоциональных и функциональных состояний человека

Афонина Наталья Евгеньевна — врач-психотерапевт высшей категории Центра консультативно-поликлинической помощи Александро-Мариинской областной клинической больницы. г. Астрахань

В статье рассматривается актуальный в практике метод саморегуляции и способ коррекции при невротических и психосоматических расстройствах, при стрессах; результаты применения, взаимосвязь дыхания с психологическим состоянием, нервная, гуморальная, произвольная регуляция дыхания, эмоциональное воздействие на них.

Ключевые слова: нервная и гуморальная регуляция дыхания, техника диафрагмального дыхания, использование в практике, результаты.

Введение.

Дыхание является одной из важнейших функций организма, обеспечивающих непрерывное снабжение всех органов и тканей кислородом. Дыхание играет очень важную роль в присутствии «здесь и сейчас», выполняет функцию «заземления», помогая нам вернуться в реальность, ощутить себя в настоящем и осмыслить происходящее, благодаря тому, что мы обращаемся к дыханию как к некой опоре, тому, что стабильно присутствует в нас как подтверждение факта существования. Особенно это важно в ситуациях растерянности и неопределенности, когда страшно и тревожно. Если рассматривать процесс дыхания как присутствие в ситуации, в реальности и проявлении себя, то задержка дыхания может рассматриваться как физиологическое отражение «психологического небытия» — не быть, не присутствовать, превратиться в маленькую незаметную точку. Дыхание помогает присутствовать не только нашему «я», но и различным переживаниям, травматическому опыту, обычно подавленному и вытесняемому из поля осознаваемого. Оно не только является физиологической функцией нашего организма, но и тесно связано с психологическим состоянием.

ДЫХАНИЕ ↔ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.

Наше состояние сразу же отражается в том, как мы дышим. Печаль, гнев, тревога, страх характеризуются учащением дыхания, в состоянии покоя и отдыха дыхание становится реже и глубже. Значительную роль в психологическом состоянии играет диафрагма. Такие эмоции, как гнев и страх влияют на тонус диафрагмы, вызывая ее напряжение. Напряженная диафрагма начинает функционировать в измененном режиме, это напряжение препятствует осуществлению глубокого вдоха и выдоха — дыхание становится поверхностным. При длительном подавлении страха и гнева напряжение диафрагмы становится хроническим и процесс дыхания существенно нарушается.

Деятельность органов дыхания регулируется нервной системой — ее центральными (дыхательный центр) и периферическими (вегетативными) звеньями. В дыхательном центре имеются центр вдоха и центр выдоха. Одни дыхательные нейроны активны во время вдоха, их называют инспираторными. Другие — экспираторные, наоборот, возбуждаются при выдохе. Эти нейроны генерируют импульсацию, которая через эфферентные системы управляет сокращением дыхательных мышц.

Во время вдоха в дыхательный центр по волокнам блуждающих нервов поступают импульсы от рецепторов растяжения, находящихся в легких. При достижении легкими определенного объема эта импульсация тормозит клетки дыхательного центра, возбуждение которых вызывает вдох. Центр вдоха посылает импульсы к мышцам груди и к диафрагме, стимулируя их сокращение. Это сокращение приводит к увеличению объема грудной полости, в результате чего воздух уходит в легкие. По мере увеличения объема легких возбуждаются механорецепторы, расположенные в стенках легких, они посылают импульсы в мозг — центр вдоха. Чем больше растянуты легкие во время вдоха, тем сильнее раздражаются эти рецепторы, способствуя обрыву, прекращению вдоха и переходу к выдоху. Кроме механических рецепторов рефлекторная регуляция дыхания также осуществляется с помощью химических (кароидное тело) рецепторов: при дефиците углекислого газа в крови нарушается кислотно-щелочное равновесие. Сдвиг PH в кислую сторону приводит к увеличению легочной вентиляции, сдвиг в щелочную — к ее уменьшению.

Периферическим звеном регуляции дыхания является вегетативная нервная система, состоящая из симпатического и парасимпатического отделов. Она очень чувствительна к эмоциональному воздействию. Печаль, гнев, тревога, страх, апатия — эти чувства вызывают изменения функционирования органов, находящихся под контролем вегетативной нервной системы. Например, внезапный испуг заставляет сильнее биться сердце, дыхание становится более частым. Во время сна дыхание становится реже, а при интенсивной работе учащается. Кроме того, в зависимости от изменения потребности организма в кислороде, резко меняется и глубина дыхания. Нервная и гуморальная регуляция дыхания обеспечивает согласованную деятельность дыхательных мышц и ритмичную смену актов вдохов и выдохов. Дыхание — одна из вегетативных функций, которая имеет произвольную регуляцию. Под произвольно регулируемым дыханием понимается процесс, посредством которого человек сознательно контролирует число и способ дыхательных движений, проще говоря, вдохов и выдохов, а также пауз между ними. Возможность произвольной регуляции дыханием обусловлена участием дыхательных мышц, и управление дыханием — обучение способу управления дыхательными мышцами. Конкретное манипулирование в дыхательной деятельности, благодаря ее произвольности, является тем методом, который конкретно моделирует паттерн, необходимый для выздоровления.

Регуляция дыхания является самым древним из всех методов при борьбе со стрессом и чрезмерным напряжением. Она используется в течение тысячелетий для снижения чувства тревоги и для того, чтобы способствовать достижению общей релаксации.

Диафрагмальное дыхание является самым простым и наиболее эффективным способом регуляции психоэмоционального состояния. По многочисленным исследованиям это наиболее оптимальное, наиболее эффективное, самое глубокое из всех типов дыхания для человека. Оно позволяет сформировать оптимальное функциональное состояние за счет наиболее полного насыщения кислородом большего количества крови за один дыхательный цикл по сравнению с другими типами дыхания, характеризуется уравновешиванием процессов торможения и возбуждения центральной нервной системы, снижает избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, таким образом, создаются оптимальные условия для поддержания гомеостаза.

Метод.

Техника диафрагмального дыхания сопряжена с определенными двигательными навыками и, хотя диафрагмальное дыхание является естественным, природно-обусловленным типом, приходиться заново осваивать его азы. При таком дыхании активно и естественным образом работает диафрагма и визуально наблюдается движение брюшной стенки (на вдохе — вверх, на выдохе — вниз), как будто «дышим животом».

Исходное положение: сидя, слегка откинувшись на спинку стула или кресла, или лежа, руки вдоль туловища.

- Вдох спокойный, без усилия, осуществляется через нос, при этом передняя брюшная стенка выпячивается, а воздух как бы набирается животом (живот надувается).

- Выдох плавный, удлиненный, медленный, осуществляется через рот, через слегка сомкнутые губы, брюшная стенка втягивается, а воздух будто выталкивается животом, с полным мышечным расслаблением.

На выдохе должно быть ощущение, что вместе с воздухом уходит напряжение. С каждым выдохом расслабляться все больше и больше. Расслабление должно быть не только мышечное, но и эмоциональное.

Соотношение длительности фаз вдоха и выдоха для диафрагмального дыхания составляет 1:2, для диафрагмально-релаксационного — 1:3. Эти соотношения соответствуют в большей степени состоянию расслабленности, покоя. Урежение и углубление дыхания (не менее 8-10 дыхательных движений) — «медленный» паттерн дыхания оптимизирует процесс внутрилегочной диффузии, снижает расход энергии на большую работу вентиляционного аппарата. Ритм дыхания индивидуален, создает чувство комфортного дыхания, позволяет снять возникшее эмоциональное напряжение и достигать состояния общей релаксации.

Практическое наблюдение. Результаты.

Среди обратившихся за помощью — большое количество пациентов, у которых под действием разнообразных психических факторов нарушилась нормальная программа управления дыханием. Основные превалирующие над другими жалобы на нарушение дыхания: удушье, спазмы в горле, «ком» в горле, нехватка воздуха, препятствие прохождения воздуха, глубокие вздохи воздуха, сжатие и боли в груди. Одновременно с этим — паника, страх удушья, смерти, мрачные предчувствия, нервная дрожь, нервозность, раздражительность, учащенное сердцебиение, колебания артериального давления резкими скачками, нарушение сна, концентрации внимания, воспоминания и проигрывание пережитых психотравмирующих ситуаций, боязнь находиться в замкнутых пространствах, колебания настроения, тенденция к его снижению. Чрезмерный контроль над физическими параметрами: неоднократные многочисленные измерения артериального давления, пульса, обращения к врачам-специалистам разного профиля, исследования. Так, в ходе консультирования таких пациентов за 2016 год у них были выявлены следующие расстройства:

- Паническое расстройство — 28 человек;

- Конверсионное расстройство — 27 человек;

- Острая реакция на стресс — 16 человек;

- Тревожное невротическое расстройство — 26 человек;

- Расстройство приспособительных реакций — 28 человек;

- Соматоформное расстройство вегетативной нервной системы — 47 человек;

- Органическое эмоционально-лабильное расстройство — 43 человека,

это около 40% от всех обратившихся.

Пример: пациентка 20 лет, предъявляет жалобы на нарушения дыхания, спазмы, «ком» в горле, нехватку воздуха, «онемение» в лице, нервозность, раздражительность, обидчивость, колебания настроения, прогрессирующую потерю веса при нормальном обычном приеме пищи, нарушение сна, непреодолимое беспокойство и боязнь за состояние здоровья, наличие экстремальных состояний при полном отсутствии какой-либо соматической патологии, что было подтверждено всеми исследованиями и заключениями узких специалистов. Выясняется, что расстройство — психогенно обусловленное, развилось в результате конфликтных межличностных отношений в семье за 2 года, усиление симптомов произошло месяцы назад на фоне психоэмоционального напряжения и конфликта на работе. Применялось комплексное психотерапевтическое лечение с активным применением метода саморегуляции дыхания, в последующем — самостоятельное применение данного метода пациенткой. В результате двухнедельного лечения нормализовалось дыхание, исчезло беспокоящее пациентку «онемение» в лице, улучшилось настроение, пациентка убедилась в отсутствии опасности для здоровья, улучшился аппетит и усвоение пищи, пациентка стала прибавлять в весе, осознала невротический конфликт, изменила отношение к себе и своему здоровью, взаимоотношениям в семье. Применение метода саморегуляции дыхания позволяет расстройствам не возобновляться в ситуациях психоэмоционального напряжения.

Получая комплексную терапию: рациональную, личностно-ориентированную, поведенческую, суггестию наяву, гипнотерапию, медикаментозную, пациенты одновременно обучались навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания. Через 2 недели такого лечения получены результаты: прекращение приступов удушья, спазмов в горле, восстановление нормального паттерна дыхания, нормализация АД, пульса, ослабление и исчезновение боязни и страхов, нормализация сна, уменьшения эмоционального напряжения. Пациенты быстрее отвлеклись от источника стресса, восстановилось рациональное мышление.

- Паническое расстройство — 24 человека;

- Конверсионное расстройство — 23 человека;

- Острая реакция на стресс — 15 человек;

- Тревожное невротическое расстройство — 10 человек;

- Расстройство приспособительных реакций — 2 человека;

- Соматоформное расстройство вегетативной нервной системы — 30 человек;

- Органическое эмоционально-лабильное расстройство — 20 человек.

- Паническое расстройство — 4 человека;

- Конверсионное расстройство — 4 человека;

- Острая реакция на стресс — 2 человека;

- Тревожное невротическое расстройство — 15 человек;

- Расстройство приспособительных реакций — 2 человека;

- Соматоформное расстройство вегетативной нервной системы — 12 человек;

- Органическое эмоционально-лабильное расстройство — 12 человек.

Вывод.

Методика обучения диафрагмальному, диафрагмально-релаксационному дыханию эффективна в комплексе психотерапевтического лечения при невротических и психосоматических заболеваниях и необходима в указанных выше случаях. Обучение пациентов диафрагмальному дыханию в результате занятий:

- Вырабатывает навык диафрагмально-релаксационного дыхания;

- Сформировывает оптимальное функциональное состояние;

- Позволяет корректировать психоэмоциональное состояние;

- Активирует резервные возможности организма.

Владения такими навыками полезны любому человеку для оздоровления, а именно: повышение стрессоустойчивости, улучшение своего физиологического состояния, активации резервных возможностей организма.

Литература:

- Карварсарский Б.Д., «Психотерапевтическая энциклопедия», г. Санкт — Петербург, 1998 г.;

- Леонова А.Б., Кузнецова А.С., «Психопрофилактика стрессов» М.: Изд-во Москв. ун-та, 1993 г.;

- Лутэ В., «Аутогенная тренировка с применением обратной связи» в кн. «Психическая саморегуляция», г. Алма-Ата, 1974 г.;

- Мягков И.Ф., «Психотерапия», М., 1967 г.;

- Методические рекомендации НПФ «Амалтея» — «Обучение навыкам саморегуляции на основе метода биологической обратной связи (БОС)», г. Санкт-Петербург, 2012 г.

Источник

Нервный способ регуляции дыхания

3.1 Нервная регуляция дыхания

Дыхательный центр представляет собой совокупность нейронов продолговатого мозга, обладающих ритмической активностью и определяющих ритм дыхательных движений. Бульбарный дыхательный центр выполняет две основные функции:

1) регуляцию двигательной активности дыхательных мышц (двигательная функция);

2) гомеостатическую, связанную с изменением характера дыхания при сдвигах газового состава и кислотно-основного равновесия в крови и тканях.

Двигательная функция дыхательного центра заключается в генерации дыхательного ритма и его паттерна (длительности вдоха, выдоха, величины дыхательного объема).

Нейроны дыхательного центра расположены в дорсомедиальной и вентролатеральной областях продолговатого мозга, образуя так называемую дорсальную и вентральную дыхательные группы. В указанных дыхательных группах расположены следующие виды нейронов:

1) ранние инспираторные, максимальная частота разряда которых приходится на начало инспирации;

2) поздние инспираторные нейроны, максимальная частота разряда – в конце инспирации;

3) полные инспираторные нейроны, характеризующиеся постоянной активностью в течение фазы вдоха;

4) постинспираторные нейроны, максимальный разряд которых обнаруживается в течение выдоха;

5)экспираторные нейроны, активность которых возрастает во второй части выдоха;

6) преинспираторные нейроны, максимальный пик активности проявляют перед началом вдоха.

В структурах бульбарного дыхательного центра различают так называемые респираторно-связанные нейроны, активность которых совпадает с ритмом дыхания, но они не иннервируют дыхательные мышцы, а обеспечивают иннервацию верхних дыхательных путей.

В соответствии с локализацией нейронов бульбарного дыхательного центра, различают дорсальную дыхательную группу (ДДГ) и вентральную дыхательную группу (ВДГ). Нейроны дорсальной дыхательной группы получают афферентные сигналы от легочных рецепторов растяжения по волокнам n. Vagus. Только часть инспираторных нейронов дорсальной группы дыхательного центра связана аксонами с дыхательными мотонейронами спинного мозга, преимущественно с контрлатеральной стороной.

Вентральная дыхательная группа расположена латеральнее обоюдного ядра продолговатого мозга, подразделяется на ростральную и каудальную части. Причем, ростральная часть вентральной дыхательной группы представлена ранними, поздними, полными инспираторными и постинспираторными нейронами.

Дорсальная и вентральная группы нейронов в правой и левой половинах продолговотого мозга взаимосвязаны как в пределах одной половины, так и с нейронами противоположной стороны. В синхронизации деятельности контрлатеральных нейронов бульбарного дыхательного центра участвуют проприобульбарные нейроны и экспираторные нейроны комплекса Бетцингера.

Касаясь функциональных особенностей отдельных нейронов бульбарного дыхательного центра, следует отметить, что ранние инспираторные нейроны (активируются в момент вдоха) называют еще проприобульбарными, так как не направляют свои аксоны за пределы дыхательного центра продолговатого мозга и контактируют только с другими типами дыхательных нейронов. Часть полных и поздних инспираторных нейронов направляет свои аксоны к дыхательным мотонейронам спинного мозга. Все экспираторные нейроны каудальной части вентральной дыхательной группы направляют аксоны в спинной мозг. При этом 40% экспираторных нейронов иннервируют внутренние межреберные мышцы, а 60% — мышцы брюшной стенки.

Таким образом, нейроны бульбарного дыхательного центра в зависимости от их значимости в регуляции внешнего дыхания разделяют на три группы:

1) нейроны, иннервирующие мышцы верхних дыхательных путей и регулирующие поток воздуха в дыхательных путях;

2) нейроны, синаптически связанные с мотонейронами спинного мозга и регулирующие активность мышц вдоха и выдоха;

3) проприобульбарные нейроны, участвующие в генерации дыхательного ритма, аксоны которых обеспечивают связь только с нейронами продолговатого мозга.

Подобно многим физиологическим системам контроля, система управления дыханием организована как контур отрицательной обратной связи.

Афферентация с различных рецепторных зон интегрируется в бульбарном дыхательном центре. Последний, в свою очередь, генерирует импульсацию к мотонейронам спинального отдела дыхательного центра, регулирующего сократительную активность дыхательной мускулатуры.

Важная роль в регуляции внешнего дыхания отводится центрам варолиева моста, в частности, пневмотаксическому центру. Последний включает медиальное, парабрахиальное ядро и ядро Келликера. В парабрахиальном ядре находятся преимущественно инспираторные, экспираторные и фазопереходные нейроны. Ядро Келликера содержит инспираторные нейроны.

Дыхательные нейроны моста участвуют в механизмах смены фаз дыхания, регулируют величину дыхательного объема.

Непосредственными регуляторами сократительной способности дыхательных мышц являются спинальные мотонейроны, получающие информацию по нисходящим ретикулоспинальным путям от бульбарного дыхательного центра.

Как известно, нейроны диафрагмального нерва расположены узким столбом в медиальной части вентральных рогов от СIII до CV. Подавляющее количество волокон диафрагмального нерва являются аксонами α-мотонейронов, а меньшая часть представлена афферентными волокнами мышечных и сухожильных веретен диафрагмы, а также рецепторов плевры, брюшины и свободных нервных окончаний самой диафрагмы.

Мотонейроны, иннервирующие межреберные мышцы, расположены в передних рогах спинного мозга на уровне TIV-TX, из них часть нейронов регулирует сокращения межреберных мышц, а другая часть – их позно-тоническую активность.

Обращает на себя внимание тот факт, что активность спинальных мотонейронов, обеспечивающих регуляцию двигательной активности межреберных мышц и диафрагмы, в свою очередь, находится под контролем инспираторных нейронов спинного мозга, расположенных на уровне СI-CII вблизи латерального края промежуточной зоны серого вещества.

В обеспечении дыхания, особенно в условиях патологии, участвуют мышцы брюшной стенки, получающие иннервацию от мотонейронов спинного мозга на уровне TIV-LIII.

Двум фазам внешнего дыхания (вдоху и выдоху) соответствуют три фазы активности бульбарного дыхательного центра: инспирация, пассивная контролируемая экспирация и активная экспирация. Во время фазы инспирации диафрагма и наружные межреберные мышцы увеличивают силу сокращения, активируются мышцы гортани, расширяется голосовая щель, снижается сопротивление потоку воздуха. В постинспираторную фазу дыхания происходит медленное расслабление диафрагмы, сокращение мышц гортани, выход воздуха в окружающую среду.

В фазе экспирации – экспираторный поток усиливается за счет сокращения внутренних межреберных мышц и мышц брюшной стенки.

Рефлекторная регуляция дыхания обеспечивается за счет афферентной импульсации в бульбарный дыхательный центр с различных рецепторных зон. Мощной рефлексогенной зоной является слизистая оболочка полости носа, где расположены различные типы механорецепторов, в том числе ирритантные, растяжения, а также болевой чувствительности, обоняния.

Возбуждение этих рецепторов возникает в момент каждого вдоха и приводит к формированию потока афферентной импульсации в ретикулярную формацию ствола мозга с последущей активацией бульбарного дыхательного центра, сосудодвигательного центра, гипоталамических и корковых структур мозга.

Раздражение ирритантных рецепторов слизистой оболочки носа приводит к рефлекторному сужению бронхов, голосовой щели, остановке дыхания на выдохе, развитию брадикардии, а в ряде случаев прекращению сердечных сокращений и другим изменениям (тормозной тригемино-вагусный рефлекс Кречмера ).

Слизистая трахеи и бронхов является слабой рефлексогенной зоной. В стенке крупных внелегочных бронхов и трахеи имеются высокопороговые, низкочувствительные медленноадаптирующиеся, быстроадаптирующиеся и промежуточные механорецепторы, в норме их роль в регуляции дыхания минимальна.

Чувствительность этих рецепторов возрастает при развитии воспалительного процесса в бронхолегочной системе инфекционной или аллергической природы, когда освобождаются медиаторы воспаления и аллергии: гистамин, кинины, лейкотриены, простагландины и др.. Возбудимость рецепторов трахеи и бронхов возрастает и в случае застойных явлений в малом кругу кровообращения, когда прежние объемы воздуха сильно растягивают стенки воздухоносных путей. Афферентация с рецепторов трахеи и бронхов направляется в бульбарный дыхательный центр по чувствительным волокнам n. Vagus, модулируя глубину и частоту дыхательных движений.

Мощной рефлексогенной зоной является паренхима легких, обеспечивающая не только альвеолярное дыхание, но и рефлекторную регуляцию внешнего дыхания.

Основные типы легочных вагусных афферентов включают: медленноадаптирующиеся рецепторы растяжения альвеол, быстроадаптирующиеся рецепторы, С-волокна.

Многочисленные быстроадаптирующиеся рецепторы (БАР) находятся в эпителии внутрилегочных бронхов и бронхиол. Эти рецепторы наиболее чувствительны к следующим типам раздражителей: ирритантным воздействиям, повреждению паренхимы и механическому раздражению дыхательных путей. Возбуждение БАР возникает также при глубоком дыхании, легочной эмболии и капиллярной гипертензии. Афферентация с этих рецепторов распространяется по чувствительным маломиелинизированным волокнам n. Vagus в ретикулярную формацию ствола мозга и бульбарный дыхательный центр, вызывая бронхоконстрикцию, тахипноэ, развитие кашля и тахикардии. Возбуждение этих рецепторов может быть клинически значимым в патогенезе бронхиальной астмы и нарушениях реактивности дыхательных путей.

По данным ряда авторов в паренхиме легких выделяют и БАР рецепторы спадения, реагирующие на спадение альвеол под воздействием внутрилегочных и внелегочных факторов. Афферентация с этих рецепторов поступает в бульбарный дыхательный центр по маломиелинизированным волокнам n. Vagus и обеспечивает развитие тахипноэ.

Медленноадаптирующиеся рецепторы растяжения – важная группа механорецепторов c вагусной афферентацией, расположенных в гладких мышцах воздухоносных путей. Частота импульсов с этих рецепторов возрастает по мере растяжения альвеол вдыхаемым воздухом и распространяется по толстым миелинизированным α-волокнам n. Vagus в бульбарный дыхательный отдел, обеспечивая формирование рефлекса Геринга-Брейера. Последний контролирует частоту и глубину дыхания, имеет физиологическое значение при дыхательных объемах превышающих 1 л (у взрослых при физической нагрузке). Рефлекс Геринга-Брейера более важен для регуляции дыхательного акта у новорожденных, а также в условиях патологии как один из механизмов реализации инспираторной, экспираторной и смешанной одышек.

Третьей группой легочных механорецепторов являются С-волокна – тонкие миелинизированные вагусные афференты. С – волокна оканчиваются в паренхиме легких, в бронхах и кровеносных сосудах, активируются экзогенными раздражителями и медиаторами альтерации. Активация С-волокон приводит к тахипноэ, брадикардии, гиперсекреции слизи. В состав С-волокон входят J-рецепторы, расположенные в альвеолярных перегородках в контакте с капиллярами (юкстакапиллярные рецепторы), чувствительные к интерстициальному отеку, легочной венозной гипертензии, микроэмболии, раздражающим газам и ингаляционным наркотическим веществам. Активация J-рецепторов вызывает закрытие гортани и апноэ, за которыми следует частое поверхностное дыхание, гипотензия и брадикардия.

Важная роль в рефлекторной регуляции дыхания отводится проприорецепторам суставов грудной клетки, межреберных мышц, диафрагмы, сухожильным рецепторам. Недостаточное укорочение инспираторных или экспираторных мышц усиливает импульсацию от мышечных веретен, которая через α-мотонейроны повышает активность α-мотонейронов и дозирует таким образом мышечное усилие.

В регуляции активности бульбарного дыхательного центра и внешнего дыхания принимает участие и афферентация с висцеральных рецепторов и рецепторов кожи, о чем свидетельствует развитие гипервентиляции легких при болевом и термическом раздражении.

3.2. Механизмы гуморальной регуляции дыхания

Важная роль в регуляции дыхания отводится хеморецепторам.

Изменения газового состава крови (РаО2, РаСО2) влияют на активность дыхательного центра путем возбуждения хеморецепторов каротидных и аортальных телец (периферические рецепторы), а также хеморецепторов вентральной зоны продолговатого мозга и дорсального дыхательного ядра (центральные рецепторы). Периферические хеморецепторы (рис.5) обеспечивают регуляцию частоты дыхательных движений. Адекватным раздражителем для них является уменьшение РО2 артериальной крови, в меньшей степени – увеличение РСО2 и снижение рН. Периферические хеморецепторы расположены у бифуркации общих сонных артерий на внутреннюю и наружнюю. Несмотря на свой миниатюрный размер, каротидные тельца интенсивно кровоснабжаются (1,4-2 л/мин на 100 г ткани). Этот орган особенно чувствителен к колебаниям кислорода в артериальной крови. При Ра О2 в пределах 60-80 мм рт. ст. наблюдается слабое усиление вентиляции, при Ра О2 ниже 50 мм рт. ст. возникает выраженная гипервентиляция легких. Ра СО2 и рН крови потенцируют эффекты гипоксемии на артериальные хеморецепторы и не являются адекватными раздражителями для этих рецепторов. После двустороннего удаления каротидных телец гипоксический вентиляторный ответ у человека исчезает. При отсутствии хеморецепторной стимуляции, например, при глубокой гипокапнии, повреждении синокаротидной зоны (опухоли, коллагенозы, травмы) ритмогенез дыхания снижается и полностью прекращается.

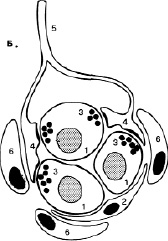

Рис. 5. Каротидное тельце: 1-хеморецепторные клетки; 2-поддерживающие клетки; 3-синаптические пузырьки; 4-чувствительные нервные окончания; 5-нервное волокно

Центральные хемочувствительные клетки реагируют на отклонения РСО2 и [H+] во внеклеточной жидкости внутримозгового интерстициального пространства, регулируют глубину вдоха. Гиперкапния и ацидоз стимулируют, а гипокапния и алкалоз тормозят центральные хеморецепторы.

Одной из причин высокой скорости вентиляторного ответа на гиперкапнию является легкость диффузии СО2 через барьерную систему кровь-головной мозг. Более того, повышенное РСО2 вызывает расширение сосудов, особенно церебральных, способствуя тем самым усилению диффузии СО2 через гемато-энцефалический барьер.

Источник