- Способы тушения пожаров: основные приемы

- Классификация и виды пожаров

- Способы тушения в зависимости от типа возгорания для каждого класса

- Способы и приемы тушения пожаров

- Лекция «Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны»

- ВВЕДЕНИЕ

- 1. Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.

- 2. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.

Способы тушения пожаров: основные приемы

Для борьбы с огнем прилагается немало как организационных усилий, направленных на предотвращение причин возникновения пожаров, так и требуется много вложений в создание, поддержание в работоспособном, исправном состоянии систем, элементов активной и пассивной огнезащиты зданий, сооружений самого разного назначения.

От способности установок АПС, АУПТ в считаные минуты подавить очаг возгорания на начальной стадии, не дав ему развиться, распространяясь по помещениям и этажам строений; а также от результатов правильного обучения, немедленной реакции дежурного персонала, членов ДПД, сотрудников службы охраны/безопасности зависит будет ли огонь локализован, ликвидирован до прибытия пожарных формирований, нанеся минимальный материальный ущерб.

Способов борьбы с различными видами, классами пожаров существует, как правило, несколько, поэтому важно в зависимости от ситуации на защищаемом объекте выбрать оптимальный; чтобы, сообразуясь с типом горения материалов, использовать самые эффективные из имеющихся первичных, технических средств пожаротушения – от ручного инструмента, переносных огнетушителей, комплектов ПК из пожарных щитов, шкафов до ручного пуска насосных станций, стационарных систем пожаротушения.

Классификация и виды пожаров

Прежде всего стоит вспомнить, что все существующие простые вещества, различные материалы при нормальных условиях – температуре, давлении, влажности окружающей воздушной среды делятся на 3 группы:

- Негорючие, что не могут гореть.

- Трудногорючие – способны на это, но исключительно при наличии внешнего источника огня, не могут гореть самостоятельно.

- Горючие, которые могут как самовозгораться, так и вспыхивать, разгораться при воздействии открытого огня, быстрого/длительного нагревания, а далее самостоятельно гореть без внешнего дополнительного воздействия.

Первую нормативную квалификацию пожаров по виду горючих веществ, природных/искусственных материалов для обозначения/маркировки любого технического устройства, средства, предназначенного для локализации/ликвидации очагов пожара строго определенного класса или их группы в зависимости от свойств; например, порошковых, воздушно-пенных, водных огнетушителей, представил документ еще времен Советского Союза – ГОСТ 27331-87, действующий и сегодня. В нем указаны следующие классы/подклассы пожаров:

- А – горение твердых материалов.

- А1 – сопровождается тлением, например, горение всех пород древесины, продуктов ее переработки – целлюлозы, картона, бумаги; каменного угля, текстильных изделий из натуральных материалов.

- А2 – не сопровождается тлением. Например, пластмассы, пластики, полимеры, другая товарная продукция предприятий органического синтеза.

- В – горение ЛВЖ/ГЖ, а также твердых материалов, что плавятся в процессе горения.

- В1 – жидкостей, не растворяющихся в воде. В основном это продукты переработки углеводородного сырья – ГСМ, а также парафин.

- В2 – горючих жидкостей, растворимых в Н2О – различных спиртов, растворителей; например, этанола, метанола, ацетона, глицерина.

- С – горение газов – пропана, ацетилена, бытовой смеси.

- D – горение металлов.

- D 1 – легких металлов (Mg, Al), их сплавов.

- D 2 – щелочных металлов (Na, K).

- D 3 – горение гидридов металлов, металлорганических химических соединений.

Класс Е – пожары в эксплуатирующихся электроустановках, появился в нормативной документации по ПБ значительно позднее – в НПБ 166-97, устанавливающем требования к переносным/передвижным огнетушителям; в ППБ-01-03 – ныне отмененных «Правилах ПБ в РФ».

Класс F – горение ядерных/радиоактивных материалов, отходов, веществ введен ст. 8 ФЗ-123, причем в этой статье «Технического регламента о требованиях ПБ» все пожары подразделены только на классы без деления на подклассы, как в более ранних официальных документах. Но, учитывая, что они не отменены, то подклассы классов А, В, D существуют, и используются при маркировке соответствующего противопожарного оборудования.

Кроме того, все случившиеся/возможные пожары условно классифицируются на следующие группы:

- Происходящие на открытых пространствах – в лесах, степях, на полях; на закрытых/огороженных территориях предприятий, организаций, домовладений.

- Внутри ограждающих конструкций зданий/сооружений.

- Горение различных материалов, когда пожар сложно отнести к какому-то классу, что часто и происходит на практике, когда в пожарной нагрузке большинства строений, вплоть до частного жилого дома, легко встретить как твердые горючие материалы, склонные к тлению, горению открытым пламенем; так и ЛВЖ/ГЖ, баллоны с бытовым газом.

Классификация пожаров и способы их тушения неразрывно связаны, ведь необходимо знать какие природные или искусственные материалы, вещества, при каких условиях и каким образом могут гореть, тлеть, вспыхивать или самовозгораться; чем их можно быстро и безопасно тушить.

Для этого необходимо иметь четкие теоретические представления, а лучше твердые знания, в т.ч. практические, полученные в ходе инструктажей по пожарной безопасности на протяжении жизни каждого человека от уроков ОБЖ в среднеобразовательных заведениях до момента поступления на работу, в ходе профильной переподготовки, повышения квалификации на предприятиях, в учреждениях, организациях; где проводится обучение ПТМ по программам для различных категорий работников, сотрудников.

Способы тушения в зависимости от типа возгорания для каждого класса

В тех случаях, когда горят твердые, жидкие материалы выделяют три стадии развития пожара:

- Первая – начальная с небольшой площадью очага возгорания до 1–2 м 2 характеризуется неустойчивостью процесса горения, сравнительно низкой температурой, образованием большого количества дымовых газов. Для быстрого обнаружения необходима регулярная проверка пожарных извещателей установок/систем АПС, а борьбы с огнем на этой стадии вполне достаточно исправных первичных средств пожаротушения, например, полного, укомплектованного лопатой ящика пожарного для песка; порошковых, воздушно-эмульсионных переносных/передвижных устройств, для чего требуется постоянное техническое обслуживание, перезарядка огнетушителей.

- Вторая – основная, когда происходит его распространение в пределах пожарного отсека, секции, выделенной на этаже здания противопожарными перегородками, перекрытиями; помещения, емкости хранения, обвалования при розливах, разрушениях корпусов складских, технологических сооружений, установок; нарастание температуры и силы огня до максимальных значений. На этой стадии необходимо использование водяных, пенных, порошковых или газовых установок пожаротушения, систем АУПТ; прокладка рукавных линий, подача воды от ПК; применение максимального количества, имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения.

- Третья или заключительная характеризуется выгоранием основной массы пожарной нагрузки, обрушением несущих, внутренних элементов зданий/сооружений из не подвергнутой огнезащите древесины, металлических конструкций; например, непокрытых огнезащитной штукатуркой. Локализовать, ликвидировать пожар на такой стадии, произвести разбор завалов, пролив места происшествия без участия профессиональных/добровольных пожарных подразделений уже невозможно.

Как ни банально это звучит, но, конечно, причины возникновения пожара лучше предупреждать, вести их профилактику, соблюдать противопожарный режим; однако, если он все-таки произошел, то нужно использовать все доступные средства, способы, приемы тушения, чтобы ликвидировать его на начальной стадии с минимальными затратами и потерями.

Учитывая параметры классов/подклассов возможных пожаров в зависимости от пожарной нагрузки в защищаемых помещениях основных зданий, вспомогательных/хозяйственных строений, инженерных/технологических сооружений выбирают следующие основные способы их локализации/ликвидации:

- Механическое воздействие на очаг пожара для срыва/сбивания пламени.

- Максимальное ограничение доступа О2 в зону горения, вплоть до полной изоляции очага пожара от поступления воздуха.

- Удаление твердых материалов, перекрывание путей подачи/попадания жидких, сыпучих веществ в зону горения.

- Разбавление количества/концентрации горючих твердых, жидких веществ в очаге пожара любыми негорючими составами, смесями.

- Замедление реакции горения введением специальных химически активных реагентов в очаг пламени/зону тления.

- Охлаждение очага пожара до значений ниже точки воспламенения горючих материалов, что будет способствовать быстрой ликвидации открытого огня; а также предотвратит вторичное возгорание.

- Создание преград распространению пожара внутри трубопроводов, резервуаров, емкостей технологической цепочки установкой огнепреградителей, когда пламя, распространяясь через узкие каналы их насадки, быстро теряет тепловую энергию.

Способы и приемы тушения пожаров

- Механический срыв пламени над очагом пожара достигается подачей мощной компактной струи воды из дренчерного оросителя, ручного пожарного ствола от ПК, стационарного лафета с пожарной вышки; газа, выходящего под сильным давлением из углекислотного, хладонового огнетушителя; а также вручную с помощью подручных средств – метлы, лопаты, ветки дерева/кустарника.

- Изолирование, прекращение доступа О2 в зону горения может быть достигнуто набрасыванием на очаг пожара противопожарного полотна или кошмы, подачей на него воздушно-механической пены различной кратности, порошковых составов; других негорючих веществ, например, песка, земли, щебенки; набрасыванием листовых материалов.

- Химическое ингибирование реакции горения достигается вводом в очаг пожара хладонов, а также огнетушащих веществ из забрасываемых, автономных генераторов, аэрозольных систем/установок пожаротушения.

- Охлаждение – подачей в очаг пожара, на окружающие/ограждающие строительные конструкции воды, водных солевых растворов, углекислоты.

- Разбавление пожароопасной, обеспечивающей горение концентрации газов, паров горючих жидкостей в очаге производится с помощью инертных газов, водяного пара, тумана, например, из системы пожаротушения тонкораспыленной водой.

- Создание полосы пожаротушения с использованием всех имеющихся средств на возможных путях распространения огня, непрерывная подача в зону горения, в помещения, охваченные огнем, воды, водных растворов солей, воздушно-механической пены; охлаждение как сгораемых от воспламенения, так и негорючих конструкций зданий для исключения их обрушения; создание водяных завес для снижения высокой температуры вокруг очага пожара, осаждения токсичных дымовых продуктов горения для обеспечения возможности ближе подойти к нему добровольным и профессиональным пожарным.

Кроме непосредственного тушения очага пожара, для ограничения его распространения, подпитки горючими материалами извне обязательно следует выполнять в зависимости от ситуации следующие мероприятия:

- Закрытие, перекрывание запорной, отсекающей арматуры на магистральных, питающих трубопроводах технологической цепочки оборудования, транспортирующих горючие жидкости, газы, нагретые твердые вещества в жидкой фазе; отключение конвейерных линий, транспортеров, трактов подачи сырья, топлива, горючих отходов, ведущих в помещения, находящихся около очага пожара.

- Слив, опорожнение, перекачка, вытеснение горючих жидкостей, газов из емкостей, резервуаров, трубопроводов, находящихся в горящих зданиях, технологических сооружениях, в удаленное безопасное место.

- Изменение газообмена, снижение доступа кислорода в пожарный отсек, где произошло возгорание, в смежные помещения, этажи здания, сооружения путем дистанционного, ручного отключения установок местной, общеобменной вентиляции; включения систем дымоудаления, приводов противопожарных клапанов.

- При возможности, что может быть затруднено из-за задымления, высокой температуры вокруг зоны горения, приступить к удалению, разборке горючих материалов на возможных путях распространения огня, теплового потока.

Способы тушения пожаров кратко можно охарактеризовать следующим алгоритмом:

- Максимально быстрое использование любых подручных, первичных средств с учетом знаний о том, что можно и нельзя тушить водой, пеной; о необходимости отключении осветительного, бытового оборудования для исключения риска поражения электрическим током.

- Обязательное применение имеющихся систем АУПТ, по каким-либо причинам не сработавших в автоматическом режиме, с помощью ручных пожарных извещателей, предназначенных для их принудительного пуска.

- Для обеспечения безопасной эвакуации необходимо проверить закрытие противопожарных дверей, люков, ворот, штор; задействовать установки СОУЭ, системы дымоудаления, подачи чистого воздуха на основные эвакуационные пути и выходы.

И конечно не следует забывать, о вызове подразделений пожарной охраны для полной гарантии ликвидации пожара всеми доступными профессионалам способами и приемами.

Источник

Лекция «Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

В 2018 году в России произошло более 120 тысяч пожаров, на которых погибло 7913 человека. Согласно статистике около 40 % пожаров тушится при помощи первичных средств пожаротушения. Первичные средства пожаротушения — переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ.

1. Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания.

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Пожарный кран (ПК) – это комплект, состоящий из клапана, установленного на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным стволом.

При использовании ПК необходимо развернуть пожарный рукав в направлении очага возгорания, открыть вентиль подачи воды и удерживая пожарный ствол подать воду в очаг возгорания.

Пожарный кран, как правило, размещается в пожарном шкафу.

Пожарный шкаф – вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара.

Пожарные шкафы классифицируют:

В зависимости от функционального назначения размещаемых в них технических средств на:

— шкаф пожарный для размещения пожарного крана, -ов (ШП-К);

— шкаф пожарный для размещения огнетушителей (ШП-О);

— шкаф пожарный для размещения пожарного крана, и огнетушителей (ШП-К-О);

— шкаф пожарный многофункциональный интегрированный (ШПМИ).

В состав ШПМИ входят: комплект ПК; переносные огнетушители; средства защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели); специальные огнестойкие накидки для защиты тела человека от тепловых воздействий; автоматические канатно-спусковые устройства для спасения людей с высоты; немеханизированный пожарный инструмент в комплекте, состоящем из изделий, необходимых для обеспечения спасательных операций в сооружении; аптечка для оказания первой медицинской помощи.

К первичным средствам пожаротушения относятся также устройства внутреннего пожаротушения (типа «УПТ», «Роса» и т.д.), которые предназначены для тушения очагов возгорания в жилых помещениях, офисах, административных зданиях, торговых помещениях и др. Устройство подсоединяется к хозяйственно-питьевому водопроводу в любом удобном и доступном месте. Использование данных устройств аналогично ПК.

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с ППР в РФ.

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

Типы пожарных щитов:

ЩП-А — щит пожарный для очагов пожара класса А;

ЩП-В – щит пожарный для очагов пожара класса В;

ЩП-Е — щит пожарный для очагов пожара класса Е;

ЩП-СХ — щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП – щит пожарный передвижной.

В состав первичных средств пожаротушения входят покрывала для изоляции очага возгорания (кошма), которые предназначены для тушения локальных очагов возгораний, тушения горящей одежды на пострадавших, для защиты от искр и пламени.

Генератор огнетушащего аэрозоля переносной, предназначен для оперативного применения при ликвидации пожаров классов «А», «В», «С», «Е» в условно-герметичных помещениях, в том числе электроустановок и электрооборудования, находящихся под напряжением до 35 кВ, а также для тушения локально-объемных и локально-поверхностных очагов возгорания. Способ тушения — химическое торможение (ингибирование) цепных реакций окисления в зоне пламенного горения мелкодисперсными частицами солей щелочных металлов. Приводится в действие, как правило, ручным механическим (терочным) способом, выход аэрозоля осуществляется по оси генератора со стороны, направленной на очаг пожара с подветренной стороны. Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +50 °С.

Наиболее массовыми и доступными первичными средствами пожаротушения являются огнетушители. От умелого применения огнетушителей и их эффективности зависит характер дальнейшего развития пожара, размер ущерба.

В настоящее время под словом огнетушитель подчас подразумевают самые различные устройства, предназначенные для тушения огня. Это собственно огнетушители, а также различные автономные и автоматические устройства. Для того, чтобы избежать неясностей необходимо понимать термин «огнетушитель».

Огнетушитель – переносное (или передвижное) устройство, предназначенное для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.

Огнетушители предназначены для тушения пожара на начальной стадии его развития, т.е. когда пожар не вышел за границы места первоначального возникновения.

По способу доставки к очагу пожара огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки ОТВ, смонтированных на одной тележке. Наличие колес или тележки является отличительной особенностью передвижных огнетушителей

По виду применяемого ОТВ огнетушители подразделяют на следующие виды:

с распыленной струей (средний диаметр капель спектра распыления воды более 150 мкм);

с тонкораспыленной струей (средний диаметр капель спектра распыления воды 150 мкм и менее);

— воздушно-эмульсионные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом;

— воздушно-пенные (ОВП), (с углеводородным или фторсодержащим зарядом) в зависимости от кратности (безразмерная величина, равная отношению объема пены к объему исходного раствора) образуемого ими потока воздушно-механической пены подразделяются на:

низкой кратности (от 4 до 20)

средней кратности (свыше 20 до 200 включительно)

с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров классов АВСЕ, ВСЕ

с порошком специального назначения, которым можно тушить, как правило, не только пожар класса D, но и пожары других классов

углекислотные (ОУ), (с зарядом двуокиси углерода);

хладоновые (ОХ), (с зарядом ОТВ на основе галоидированных углеводородов);

По принципу создания избыточного давления газа для вытеснения ОТВ огнетушители подразделяют на следующие типы:

— закачные (з), (огнетушитель, заряд и корпус которого постоянно находятся под давлением вытесняющего газа);

— с баллоном высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа (б), (огнетушитель, избыточное давление в корпусе которого создается сжатым или сжиженным газом, содержащимся в баллоне, располагаемым внутри корпуса огнетушителя или снаружи);

— с газогенерирующим устройством (г), (огнетушитель, избыточное давление в корпусе которого создается газом, выделяющимся в ходе химической реакции между компонентами заряда газогенерирующего элемента).

По возможности и способу восстановления технического ресурса огнетушители подразделяют на:

— перезаряжаемые и ремонтируемые;

По величине рабочего давления огнетушители подразделяют на:

— низкого давления (Рраб ≤ 2,5 МПа, при Токр.ср.=20±2 0 С)

— высокого давления (Рраб > 2,5 МПа, при Токр.ср.=20±2 0 С)

По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители используют для тушения одного или нескольких пожаров следующих классов:

— А – твердых горючих веществ;

— В – жидких горючих веществ;

— С – газообразных горючих веществ;

— D – металлов или металлоорганических веществ;

— Е – электроустановок, находящихся под напряжением;

Структура обозначения огнетушителей

(пять обязательных и две дополнительные части)

1 – вид огнетушителя в зависимости от заряженного ОТВ (ОВ, ОВП, ОВЭ, ОП, ОУ, ОХ);

2 – номинальная масса заряженного ОТВ, в кг для ОП, ОУ, ОХ; в л для ОВ, ОВП, ОВЭ;

3 – условное обозначение типа огнетушителя по принципу создания давления в его корпусе (з, б, г);

4 – класс пожара (А, В, С, Е), для тушения которого предназначен огнетушитель;

5 – модель огнетушителя (01, 02 и т.д.);

6 – дополнительное условное название огнетушителя (при его наличии);

7 – дополнительное условное обозначение огнетушителя (при его наличии);

Дополнительное (необязательное) условное название и (или) условное обозначение огнетушителя, например, по области применения (Т – транспортный, Ш – шахтный и т.д.), по свойств заряженного ОТВ («Углеводородный» или ФторПАВ – углеводородный или фторсодержащий заряд и т.д.)

Пример условного обозначения:

ОВП-10(з)-АВ-01-(УгПАВ) ГОСТ Р 51057-2001

Огнетушитель воздушно-пенный, имеющий объем заряда ОТВ 10 л, закачной, для тушения пожаров твердых и жидких горючих веществ, модель 01, с углеводородным зарядом.

В качестве вытесняющего газа для зарядки в огнетушители закачного типа и баллоны высокого давления допускается применять: воздух, азот (ГОСТ 9293), аргон (ГОСТ 10157), жидкую двуокись углерода (ГОСТ 8050), гелий или их смеси. Азот, аргон, двуокись углерода должны быть не ниже первого сорта.

Огнетушители, снаряженные различными огнетушащими веществами, идентичны по устройству. Они состоят из:

— корпуса (баллона) для хранения огнетушащего вещества;

— запорного устройства с насадком распылителем или шланга с насадком распылителем и запорным устройством, которые соединены с сифонной трубкой и служат для управления струей ОТВ и подачи ее на очаг пожара.;

— сифонной трубки, по которой ОТВ подается из корпуса огнетушителя;

— газовой трубки с аэратором (только для порошковых огнетушителей) газ проходит от баллона или газогенерирующего элемента по трубке в нижнюю часть корпуса, затем через порошок, взрыхляя (аэрируя) его, и поднимается в верхнюю часть корпуса;

— баллона со сжатым или сжиженным газом, газогенерирующего устройства;

— предохранительного фиксатора (чеки), который предотвращает несанкционированное срабатывание огнетушителя при падении и случайном ударе;

— ручки для переноски или тележки с ручкой для перемещения передвижных огнетушителей.

Водные огнетушители

Огнетушитель водный (ОВ) — это огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками, расширяющими область эксплуатации огнетушителя (концентрация добавок поверхностно-активных веществ, вводимых в заряд огнетушителя, – не более 1 % об).

Огнетушащим веществом в ОВ является вода или вода с пенообразующими добавлениями. В зависимости от конструкции запорно-распределительных устройств и насадков, формирующих выходящую струю, вода из ОВ может подаваться распыленной и тонкораспыленной струей.

Тушение происходит за счет охлаждения зоны горения и разбавления (флегматизации) газопаровоздушной горючей среды водяными парами. Добавками ПАВ снижают поверхностное натяжение огнетушащей жидкости и улучшают ее проникающую способность вглубь горящего материала.

ОВ можно применять для тушения пожаров класса А и В.

ОВ могут быть закачными или баллончиковыми.

В закачном ОВ запорно-пусковая головка предназначена запирать баллон ОП от произвольного выхода из него вытесняющего газа и открывать каналы для выхода из огнетушителя ОТВ.

Давление закачанного в ОВ газа измеряется индикатором. Величина утечки для закачных огнетушителей не должна превышать 10% в год от рабочего давления или стрелка индикатора должна находится в зеленом секторе шкалы.

ОВ с баллоном сжатого газа (б). Эти огнетушители в отличие от ОВ (з) имеют в запорно-пусковой головке встроенный баллончик с газом, сжатым до 15 МПа. При нажатии на рычаг игла проколет мембрану и газ баллончика поступит в корпус огнетушителя по каналам в ниппеле.

ОВ запрещается применять для ликвидации пожаров под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ. Запрещается также тушить вещества, вступающие в химическую реакцию, которая может сопровождаться интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием продуктов реакции.

Преимуществом ОВ является низкая стоимость огнетушащего вещества.

Недостатками ОВ является:

— замерзание при отрицательных температурах;

— невозможность применения для тушения эл. установок, сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ бурно реагирующих с водой;

В следствии этих недостатков, а также из-за сходной стоимости с другими типами огнетушителей ОВ не нашли распространения в России.

Воздушно-пенный огнетушитель

Воздушно-пенный огнетушитель (ОВП) – это огнетушитель, заряд и конструкция генератора пены которого обеспечивают получение и применение воздушно-механической пены низкой или средней кратности для тушения пожаров

ОВП наиболее пригодны для тушения пожаров класса А (особенно пеной низкой кратности), а также пожаров класса В. Тушение происходит за счет изоляции и охлаждения зоны горения.

В ОВП огнетушащим веществом являются водные растворы пенообразователей. Эффективность ОВП значительно возрастает при использовании в качестве заряда фторированных пленкообразующих пенообразователей. Образование пены осуществляется в пеногенераторах, входящими в комплектацию огнетушителей.

Особенности конструкции пеногенераторов и концентрации пенообразователя в огнетушителе определяют возможность тушения пожаров пеной низкой или средней кратности.

В зависимости от массы огнетушащего вещества ОВП могут быть закачными или баллончиковыми.

В ОВП подача огнетушащих веществ осуществляется по принципам, описанным раньше, для водных огнетушителей. Регулирование подачи раствора пенообразователя в передвижных огнетушителях осуществляется шаровым муфтовым краном. Он размещается на рукаве перед пеногенератором. В закачных ОВП заполнение баллона вытесняющим газом осуществляется через специальный зарядник.

Недостатками ОВП являются возможное замерзание рабочего раствора при отрицательных температурах, его достаточно высокая коррозионная активность, непригодность огнетушителей для тушения оборудования находящегося под напряжением, сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ бурно реагирующих с водой.

Воздушно-эмульсионные огнетушители

Воздушно-эмульсионный огнетушитель (ОВЭ) — это огнетушитель, заряд (концентрация поверхностно-активных веществ – более 1 % об.) и конструкция насадка которого обеспечивают получение и применение воздушной эмульсии для тушения пожаров.

Данный огнетушитель имеет те же недостатки, что и огнетушитель ОВП. Однако в настоящее время рядом российских производителей освоен выпуск ОВЭ нового поколения имеющих увеличенную огнетушащую способность по тушению пожаров классов А и В, а также расширенный диапазон температур эксплуатации (до минус 30 о С). ООО «Темперо» также выпускает ОВЭ предназначенный для тушения электроустановок под напряжением до 1000 В (ОВЭ-6(з)-АВЕ-01). Безопасность применения данного ОВЭ для тушения электроустановок достигается за счет применения специального насадка распылителя создающего тонкораспыленную струю.

Порошковые огнетушители

Порошковый огнетушитель (ОП) – это огнетушитель, в качестве заряда которого используется огнетушащий порошок.

Порошковые огнетушители являются универсальным средством пожаротушения и предназначены для тушения пожаров классов А,В,С и электроустановок (под напряжением до 1000 В). Они используются для защиты от пожаров жилых помещений, общественных и промышленных сооружений, транспорта и других объектов.

В ОП огнетушащим веществом являются порошковые составы. Механизм тушения порошковыми составами обусловлен рядом факторов. Он основан на разбавлении горючей среды газообразными продуктами разложения порошка и изоляции зоны горения. Важную роль играет возникновение эффекта огнепреградителя, обусловленного прохождением пламени между частицами в струе порошка. Имеет значение также ингибирование химических реакций в пламени.

К числу недостатков ОП относятся:

— отсутствие при тушении охлаждающего эффекта нагретых элементов, что может привести к повторному воспламенению горючего;

— слеживание и комкование порошка;

— значительное загрязнение порошком защищаемого объекта не позволяет использовать ОП для защиты залов с вычислительной техникой, электронного оборудования, музейных экспонатов;

— при тушении в помещениях небольшого объема образуется высокая запыленность и резко снижается видимость.

ОП могут быть закачными, с баллоном сжатого или сжиженного газа и с газогенерирующим устройством. Все ОП работоспособны при температурах воздуха от –40 до +50 0 С.

Углекислотные огнетушители

Углекислотный огнетушитель – это закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода, которая находится под давлением ее насыщенных паров.

ОУ с наибольшим успехом могут применяться для тушения различного оборудования, в том числе и находящегося под напряжением до 10 кВ. Тушение происходит за счет флегматизации (разбавлении) газовой среды и охлаждения зоны горения.

В ОУ огнетушащим веществом является диоксид углерода – СО2. Им заполняют баллоны под давлением. При этом СО2 сжижается. Сжиженный СО2 называют углекислотой. Количество СО2 подбирают таким, чтобы при +50 0 С давление в баллоне не превышало 15 МП. При 20 0 С оно равно 5,7 МПа.

Углекислота в баллоне занимает не весь его объем, а только часть. Другая часть приходится на углекислый газ. Он под высоким давлением обеспечивает вытеснение углекислоты в очаг горения.

Запорная головка предназначена для запирания углекислоты в баллоне, ее подачи в раструб для тушения. Кроме этого, в нем размещается предохранительная мембрана. При чрезмерном повышении давления СО2 в баллоне она разрушается, предохраняя разрыв баллона.

При вытеснении углекислоты из баллона и поступлении ее в раструб происходит ее расширение, сопровождающееся сильным охлаждением (до –70 0 С).

Все ОУ работоспособны в диапазоне температур от –20 0 С до +60 0 С.

К числу недостатков ОУ следует отнести:

— возможность проявления значительных тепловых напряжений в результате резкого охлаждения объекта тушения

— накопление зарядов статического электричества на огнетушителе при выходе углекислоты;

— возможность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;

— снижение эффективности выброса углекислоты в зону горения при низких температурах.

— не загрязняет объект тушения;

— обладает хорошими диэлектрическими свойствами;

— достаточно высокая проникающая способность;

— не изменяет своих свойств в процессе хранения.

Хладоновые огнетушители

Хладоновый огнетушитель — это огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе галогенпроизводных углеводородов.

В ОХ огнетушащим веществом являются галоидоуглероды. Это соединения атомов углерода и водорода, в которых атомы водорода частично или полностью замещены атомами галоидов. К ним относятся атомы фтора F , брома Br , хлора Cl. Такие соединения условно называют хладонами.

Хладоны с низкой температурой кипения применяются в газообразном состоянии. Ими под давлением заполняют баллоны огнетушителей. Выпуск их для тушения осуществляется, как и в случае углекислотных огнетушителей.

Хладоны с температурой кипения выше 30 0 С используются, как и жидкие огнетушащие средства. Их распыляют из огнетушителей с помощью давления сжатого воздуха, азота или хладона с низкой температурой кипения.

Конструкция запорно-выпускных устройств аналогична, используемым в ОУ.

Основным огнетушащим действием хладонов является ингибирующий (тормозящий) эффект. В очаге пожара хладоны разлагаются, образующиеся при этом продукты оказывают тормозящее действие на процесс горения.

Преимуществами хладонов является то, что при тушении пожаров они полностью испаряются. Вследствие низкой температуры кипения хладоны имеют высокую морозоустойчивость. Это позволяет использовать их при низких температурах.

Хладоны токсичны, поэтому их опасно применять для тушения пожаров в тесных, плохо проветриваемых помещениях.

Хладоны не могут применяться для тушения в подвалах, шахтах, для тушения пожаров, сопровождающихся тлением, так как создается опасность образования токсичных продуктов пиролиза. Нельзя их применять для тушения пожаров легких металлов (Mg, Na, Al и др.), так как при взаимодействии с ними может произойти взрыв.

Огнетушитель комбинированный (ОК) – это огнетушитель, представляющий собой комбинацию двух или более огнетушителей с различными видами ОТВ (порошок + пена, газ + пена и т. д.), которые смонтированы на одной раме. ОК является передвижным огнетушителем. Показатели ОК определяются характеристиками огнетушителей, входящих в его состав.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо сорвать пломбу и вынуть предохранительный фиксатор. Огнетушители с источником вытесняющего газа приводятся в действие нажатием на кнопку запускающего устройства или пусковой рычаг, расположенные в головке огнетушителя. Для тушения необходимо приблизиться на расстояние не ближе 1-2 метров от очага пожара (величина указывается на этикетке и паспорте огнетушителя), направить насадок распылитель на огонь и нажать рычаг пускового устройства. Подавать огнетушащее вещество нужно с наветренной стороны и под срез пламени. Если площадь тушения превышает огнетушащую способность одного огнетушителя нужно одновременно задействовать несколько огнетушителей. После успешного тушения очага пожара необходимо еще некоторое время продолжать подавать ОТВ, чтобы предотвратить повторное возгорание. После применения огнетушители должны быть отправлены на пререзарядку в специализированную организацию.

ых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.

2. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.

Комплект для тушения пожара, устанавливаемый на водопроводе, называется пожарным краном. Установка включает не только запорную арматуру, но и пожарный рукав, ствол и ящик. Требования ПБ оговаривают нормы и требования, которым должны соответствовать пожарные краны, их размещение и оборудование.

Пожарный кран принято относить к простейшему пожарному оборудованию, эффективному на ранних стадиях тушения пожаров.

ГОСТ на внутренние ПК предписывает установку узла в следующих типах здания:

— Хозяйственных и промышленных.

Подключение ПК осуществляется к водопроводной сети или пожарному гидранту. По сути, устройство служит для регулирования процесса подачи струи и ее давления. Расчет количества кранов проводится в зависимости от типа и назначения здания, наличия эвакуационных и пожарных выходов.

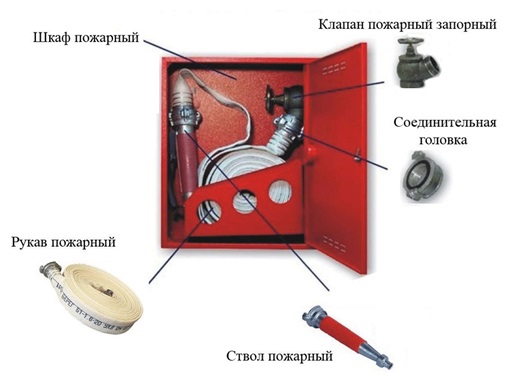

Рисунок 1.Состав типового пожарного крана

Существуют специально продуманные нормы установки, оговаривающие высоту ПК от пола, радиус действия и другие аспекты эксплуатации. К примеру, требования ППБ оговаривают приведение в действие узла с помощью двух человек. Первый должен держать рукав, в то время как второй открывает отсекающий вентиль.

Техническое обслуживание пожарных кранов, а также общие требования относительно установки и эксплуатации изложены в РД 153-34.0-49.101-2003. В частности, отмечается необходимость в следующем:

- Места установки должны хорошо отапливаться. Допускается установка на лестничных клетках, коридорах, путях эвакуации при условии наличия в помещении отопления.

- Рабочее давление ПК рассчитывается по минимальной величине 1 МПа. При пуске струи, напор у ПК не должен вызывать гидравлический удар опасный для обслуживающего персонала.

- ПК размещают в пожарном шкафу. Обязательно обозначение крана на схеме путей эвакуации. Сотрудники компании должны быть хорошо знакомы с местонахождением шкафа и уметь воспользоваться средством первичного пожаротушения на практике.

- Пожарный кран для первичного внутриквартирного пожаротушения должен проходить регулярную проверку на водоотдачу. Для этого используется специальный прибор проверки (стенд). Гидротестер можно сделать из подручных средств. Засекается время заполнения емкости водой из ПК.

- В ПК должно быть давление не менее 10 кгс/см 2 . Возможный напор воды определяется с помощью манометра, установленного в пожарном шкафу.

- В технических документах и плане здания указывается не только размещение пожарных шкафов и ПК. Для приемки пожарным инспектором необходимо указать код ОКВЭД для установки кранов.

Проверка пожарных кранов на водоотдачу проводится в специализированных компаниях занимающихся освидетельствованием пожарных средств. После тестирования по результатам составляется акт о сдаче.

Помимо испытаний на стендах необходимо проводить ВПВ два раза в год. Методика испытаний на водоотдачу заключается в следующем:

✔ Испытания проводятся в период наименьшего напора воды в здании.

✔ Одновременно включается большое количество пожарных кранов. Их число указывается в СНиП 2.04.01-85 (с 1 января 2013 года приказом Министерства регионального развития России от 29.12.2011 N 626 вступила в действие актуализированная редакция (СП 30.13330.2012) СНиПа 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий).

✔ Расход диктующего ПК является определяющим, и он указывается в нормативных документах. Обычно показания берутся у самого высшего или отдаленного пожарного крана.

✔ Испытание считается успешным, если давление клапана, расход воды и высота компактной струи соответствуют минимальным показателям.

✔ Расчет диафрагмы перед ПК проводится в зависимости от защищаемого здания и может соответствовать одному из типоразмеров 13, 16 или 19 мм. Требования регламентируются в НПБ 177-99. Диафрагма для пожарного крана с центральным отверстием должна создавать необходимый напор струи при тушении.

✔ Периодичность проверки технического состояния внутренних ПК определяется самостоятельно, но не реже двух раз в год при отсутствии заморозков.

Чтобы определить оптимальное количество пожарных кранов учитываются следующие факторы:

✔ Радиус действия ПК — напора струи должно быть достаточно, чтобы достать до пожароопасной зоны и быть в состоянии потушить пожар в помещении.

✔ Высота установки пожарного крана от пола составляет 1,35 м. Допускается монтаж второго ПК не ниже 80 см. Установка спаренного крана не противоречит нормам ППБ при условии достаточного давления в трубопроводе при одновременном открытии вентилей.

✔ Расстояние между кранами высчитывается по соотношению высоты компактной струи, высоты расположения ПК от пола и расстояния до потолка.

✔ Требуется поместить обозначение крана на схеме. В месте размещения обязательно установить световое табло, включающееся в случае пожара или работающее постоянно.

✔ Правила установки в помещениях оговариваются ФЗ №123 и соответствующими ППБ.

Оговариваются требования к содержанию пожарных шкафов и соответственно гидрантов и кранов. Устройство внутреннего ПК включает обязательное наличие: вентиля, пожарного рукава. Дополнительно в шкафчике может размещаться огнетушитель и средства индивидуальной защиты.

Правила пользования и эксплуатации вывешиваются на дверце ящика. Ответственный за ПБ проводит регулярный инструктаж.

Рисунок 2. Знак пожарный кран

Рисунок 3. Инструкция по использованию пожарного крана

Источник