- Основные способы словообразования с примерами

- Содержание:

- Морфологические способы словообразования

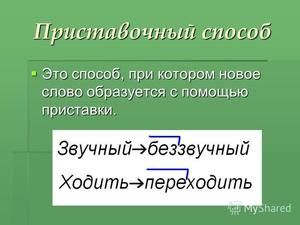

- Приставочный (префиксальный) способ

- Суффиксальный способ

- Приставочно-суффиксальный

- Бессуффиксный способ

- Сложение

- Сращение

- Переход одной части речи в другую

- Аббревиация

- Усечение

- Неморфологические (неморфемные) способы словообразования

- Лексико-синтаксический способ словообразования

- Морфолого-синтаксический способ словообразования

- Лексико-семантический способ словообразования

- Таблица с примерами

- Приставочный способ образования слов. Примеры

- Приставка — словообразовательная морфема

- Как определить приставочный способ словообразования?

- Приставочный способ образования глаголов

- Глагол

- Приставочный способ образования существительных

- Существительное

- Приставочный способ образования прилагательных

- Префиксальный способ образования местоимений

- Приставочный способ и наречия

- Правописание

- Вывод

Основные способы словообразования с примерами

Содержание:

Словообразование — это раздел языкознания, изучающий строение словарных единиц и способы их образования.

Основными способами образования слов в современном русском языке являются:

- морфологический;

- лексико-синтаксический;

- морфолого-синтаксический;

- лексико-семантический.

Примеры морфологического образования: читать – ПРОчитать, ЗАчитать, ПЕРЕчитать; лист – листОК, читать – читаТЕЛЬ, нос – носИК; море – ПРИморСКий, звук – ОзвучИть, семеро –

ВсемерОМ; синий – синь, въезжать – въезд, переходить – переход; море, ходит – мореход, центральная избирательная комиссия – ЦИК.

Примеры лексико-синтаксического образования: сия минута – сиюминутный.

Примеры морфолого-синтаксического способа образования: столовая (прил.) комната – столовая (сущ.).

Примеры лексико-семантического способа: лук – овощ; лук – метательное оружие.

Морфологические способы словообразования

Морфологический способ основан на взаимодействии производящих основ с другими морфемами: префиксами (приставками), суффиксами, постфиксами, интерфиксами (соединительными гласными буквами), окончаниями (флексиями). Это самый продуктивный и самый популярный способ образования новых слов. Он является основным источником пополнения лексики современного языка.

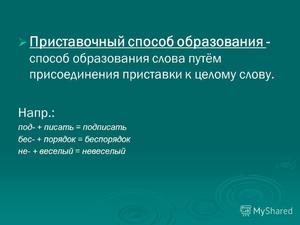

Приставочный (префиксальный) способ

Для приставочного способа характерно прибавление префикса к целому слову, служащему производящей основой. Прибавление приставки не влияет на смену части речи вновь образованного слова.

- Примеры слов, образованных данным способом: лететь – ПРИлететь, город – ПРИгород, интересный – СВЕРХинтересный, любимый – НЕлюбимый, правда – НЕправда.

Суффиксальный способ

Суффиксальный способ словообразования основывается на слиянии производящей основы с суффиксом, в результате чего образуется другое слово. Суффиксы в отличие от префиксов влияют на смену части речи.

- Примеры: земля – землЯК, вино – вынНый, теплый – теплЕНЬКий, высокий – высокО.

Приставочно-суффиксальный

При образовании слова приставочно-суффиксальным способом в образовании участвуют одновременно две морфемы – приставка и суффикс, которые присоединяются опять же к производящей основе.

- Например, слова «пригорок», «застенок», «подлесок» образованы именно так: гора – ПРИгорОК, стена – ЗАстенОК, подлесок – ПОДлесОК.

Бессуффиксный способ

Суть бессуффиксного способа в том, что исходное слово при образовании нового лишается своей части – суффикса. Подобный способ чаще всего применяется при образовании имён существительных от глаголов.

- Примеры: припевать (гл.) – припев (сущ.); широкий – ширь; заливать – залив.

Сложение

Способ, при котором происходит объединение двух и более основ, называется сложением.

При таком способе складываются как целые основы, так и их части. Поэтому в лингвистике имеются на этот счет термины – «сложные слова» и «сложносокращенные». Данный способ иногда не обходится без соединительных гласных «о» и «е».

- Примеры: лесхоз (лесное хозяйство), партком (партийный комитет), лесОповал, сенОкос, конЕвод, ковер-самолет.

Сращение

Процесс образования слов данным способом основан на превращении устойчивых словосочетаний в слова. Знаменательные части речи, связанные подчинительной связью, теряют свою самостоятельность и сращиваются в одно слово. Этот процесс характерен для словосочетаний типа: нареч. + прилаг.: малосоленый, свежемороженый; сущ. + причаст.: умалишенный, богобоязненный.

Переход одной части речи в другую

Этот способ называют «конверсией». Он характерен не для всех частей речи, а только для некоторых. В языке существует пять видов конверсии:

- переход в существительные (субстантивация): игровая комната – игровая;

- переход в прилагательные (адъективация): блестящие способности – блестящие на солнце осколки;

- переход в наречия (адвербиализация): удариться боком – плыть боком;

- переход в местоимения (прономинализация): один человек не пошел – там жил один человек;

- переход в служебные части речи (предлоги, союзы, междометия): благодаря за все – благодаря вам; несмотря на собеседника – несмотря на плохое самочувствие; хотя её – хотя никого не было.

Аббревиация

Данный способ основан на сложении усеченных частей слова ради экономии речевых усилий.

Различают несколько видов аббревиации:

| звуковая | – слово образуется сочетанием начальных звуков – ТЮЗ (театр юного зрителя), НИИ (научно-исследовательский институт); |

| буквенная | – состоит их начальных букв словосочетания – СССР (союз советских социалистических республик); |

| буквенно-звуковая (смешанная) | – объединяет начальные буквы и звуки: ЦСКА (центральный спортивный клуб армии); |

| слоговая | – соединят сокращения слов, равных слогам: ликбез (ликвидация безграмотности); |

| слогословная | – объединяет слог и слово: сбербанк, зарплата; |

| смешанная | – объединяются разные части нескольких слов: Имли – институт мировой литературы; |

| телескопическая | – объединяет начало первого и конец второго слова словосочетания: бионика – биологическая механика. |

Усечение

Новые лексемы при таком способе образуются путем сокращения полного слова: кило – килограмм, метро – метрополитен, а также путем усечения производящей основы или отбрасывания флексий: катать – каток, граммов – грамм.

Неморфологические (неморфемные) способы словообразования

Подобные способы образования слов в своем процессе не затрагивают морфем слова. Они основаны на переходе одной части речи в другую (прихожая комната – прихожая), на слиянии двух слов в одно (дико растущие кусты – дикорастущие), на переосмыслении значения словоформы (овечьи ясли – детские ясли).

Лексико-синтаксический способ словообразования

Данный способ подразумевает появление новых лексических единиц из словосочетаний. В результате устойчивый словесный оборот заменяется новым словом, образованным на основе прежнего словосочетания: указанный выше – вышеуказанный; жданный долго – долгожданный; сумасшедший – с ума сшедший, сейчас – сей час.

Морфолого-синтаксический способ словообразования

Данный способ основан на переходе слова из одной части речи в другую.

В современном языке такой способ чаще всего затрагивает имена существительные. Примеры: будущее время – в скором будущем, бильярдная комната – пойти в бильярдную и т.п.

Лексико-семантический способ словообразования

При данном способе слово образуется в результате разъединения многозначного слова на слова-омонимы, т.е. слова, одинаковые по написанию и произношению, но разных по значению. Такие слова называют полными омонимами.

- График (план работы) – график (художник)

К неполным омонимам относятся омографы, омофоны и омоформы.

- Омографы – написание слов одинаковое, но звучание разное.

- Мука’ (пшеничная) — му’ка (чувство переживания)

- Омофоны – слова, которые пишутся по-разному, но звучат одинаково.

- Отворила (дверь) – отварила (картошку)

- Омоформы – слова, совпадающие по произношению и написанию в одной из грамматических форм

- Печь (протопить) – печь (пироги)

Кроме того, употребление слова в переносном значении также относится к лексико-семантическому способу образования слов.

- Древний храм (прям) – храм природы (перен)

Таблица с примерами

Способ образования

Примеры

Приставочный

- Чистить —очистить

- Искренний – неискренний

- Жечь — сжечь

Суффиксальный

- Нефть – нефтяной

- Парник – парниковый

- Производство — производственный

Приставочно-суффиксальный

- Правый – вправо

- Граница – безграничный

- Грязь — загрязнение

Постфиксальный

- Приходить – приходиться

- Связывать, связываться

- Располагать — располагаться

Сложение основ

- Нефть, перерабатывать –нефтеперерабатывающий

- Пар, ходить – пароход

- Лес, заготовка — лесозаготовка

Сложение усеченных основ с целым словом

- Экологический, система –экосистема

- Физическая культура – физкультура

- Драматический кружок — драмкружок

Аббревиатура

- Средства массовой информации – СМИ

- Правила дорожного движения – ПДД

- Организация Объединенных Наций — ООН

Приставочно-постфиксальный

- Писать – расписаться

- Думать – задуматься

- Плакать — расплакаться

Суффиксально-постфиксальный

Источник

Приставочный способ образования слов. Примеры

Приставочный способ используется в образовании слов в пределах одной и той же части речи. Приведем 70 примеров образования слов приставочным способом.

Приставочный способ образования — это создание слов той же части речи с помощью приставки (лететь — прилететь, владелец — совладелец). Приставочный способ является продуктивным морфологическим способом образования глаголов, существительных, прилагательных, наречий.

Морфологический способ образования слов активно пополняет лексический запас русского языка на базе непроизводных и производных слов с помощью разных морфем и их сочетаний. С точки зрения, какая морфема или их сочетание участвовали в появлении новой лексемы, различают ряд способов словообразования:

- приставочный, или префиксальный;

- суффиксальный;

- приставочно-суффиксальный;

- постфиксальный;

- приставочно-постфиксальный

Приставка — словообразовательная морфема

Приставочный, или префиксальный, способ образования слов состоит в том, что к производящей основе исходной лексемы присоединяется приставка, или префикс.

Лингвистический термин «префикс» (лат. praefixum Классификация приставок

Эти морфемы можно классифицировать по нескольким признакам, например:

- По правописанию. Некоторые пишутся всегда одинаково (не меняют согласную). К ним относятся все приставки, кроме оканчивающихся на з и с. Приставки, оканчивающиеся на эти буквы, пишутся согласно правилу. Оно состоит в том, что з пишут перед звонкими согласными и гласными, а с — перед глухими согласными;

- По происхождению. Большинство префиксов имеет русское происхождение. Некоторые взяты из церковнославянского (вос-/воз-, низ-/нис-), а есть также латинского, греческого и другого иностранного происхождения. К ним относятся а-, анти-, контр-, пан-, суб-, экс-, транс-, интер- и еще около пятнадцати;

- По способности менять вид глагола. Но об этом речь пойдет в следующих главах.

Как определить приставочный способ словообразования?

Выполняя словообразовательный разбор, некоторые учащиеся, отметив в морфемном составе исследуемого слова наличие приставки, ошибочно считают, что оно образовано приставочным способом:

- лечение — излечение;

- стройка — перестройка;

Но это не всегда так. Приставка могла присоединиться к слову раньше, на предыдущей ступеньке словообразования. Понаблюдаем:

- лечить → излечить → излечение;

- строить → перестроить → перестройка.

Как видим, при наличии приставки в составе слов можно легко спутать приставочный и суффиксальный способ образования.

Чтобы этого не произошло, установим некоторые закономерности приставочного способа словообразования.

- При словообразовательном анализе слова с приставкой ищем к нему ближайшую однокоренную лексему с приставкой. Если такой нет, значит, производное слово образовано приставочным способом.

- Приставочный способ продуктивен в образовании слов одной и той же части речи. Отметим, что не происходит смены части речи производного слова, как это бывает при суффиксальном и других морфемных способах словообразования.

Рассмотрим подробнее, в образовании слов каких частей речи используется приставка.

Приставочный способ образования глаголов

В русском языке приставочный способ является наиболее продуктивным в образовании глаголов. От слов этой части речи с помощью различных приставок образуется множество глаголов.

Примеры:

- седлать → оседлать;

- знать → узнать;

- ждать → подождать;

- моргать → заморгать;

- чертить → начертить;

- кликнуть → воскликнуть;

- чувствовать → почувствовать;

- видеть → предвидеть;

- быть→ прибыть;

- звать → созвать.

Глагол

Глагол — довольно сложная часть речи. Ввиду того, что русский язык является синтетическим, образование видовременных форм в нем образуется не синтаксически, а с помощью словоизменения и словообразования. Если в английском языке нам нужно просто собрать конструкцию из вспомогательного и одной из трех форм основного глагола, то в русском языке вид — категория, которой обладает конкретный глагол.

Проблему представляет и то, что не существует единой модели видообразования. Их несколько, и часть из них достались нам еще со времен Древней Руси, а для остальных не подходят все модели словообразования. Часть глаголов, изначально имевших значение однократного действия, имеют совершенный вид без всяких префиксов и суффиксов, например, дать и стать. Каким-то можно придать значение однократности с помощью суффикса -н- (колоть — кольнуть). Но наиболее универсальной моделью преобразования глагольной основы является такая схема:

глагол несовершенного вида (корень+ суффикс -а-, -я-, -и-, -е- +флексия —ть)

глагол совершенного вида (прибавляем видообразующую приставку)

глагол несовершенного вида (прибавляем суффикс длительности или повторяемого действия)

Образуя с помощью префикса новое слово, мы придаем ему значение результативного процесса, и меняем его вид. Подобное преобразование получило название образования видовой пары.

Префикс, образуя новое слово, меняет его лексическое значение, иногда это незаметно, а иногда результат словообразования сильно отличается значением от источника, например:

делать — сделать (отличия практически нет)

решать — разрешать (отличие налицо)

жечь — отжечь (полностью ушло в переносное значение)

Не все приставки могут быть видообразующими. Например, церковнославянские приставки воз-/вос-, пре-/пред-, со- и некоторые другие не всегда могут образовывать глагол совершенного вида.

ходить — восходить

страдать — сострадать

носить — возносить

Впрочем, первый и третий глагол образуют пару другим способом, и приставки им не помогут.

Также не являются видообразующими префиксы из греческого, латинского и германских языков. Что интересно, такие слова часто оказываются двухвидовыми:

приватизировать — деприватизировать

квалифицировать — дисквалифицировать

Иногда приставочным способом не удается добиться перехода глагола в другой вид, зато можно полностью изменить его значение, иногда до неузнаваемости:

водить — изводить — производить

Как видите, иногда даже два префикса не помогают.

Какие выводы можно сделать относительно приставочного словообразования у глаголов? Их два:

- приставка может образовать глагол совершенного вида, но далеко не всегда:

- приставка меняет лексическое значение глагола, но степень изменения разнится.

Приставочный способ образования существительных

С помощью приставки образуются ряд существительных от однокоренных слов этой части речи.

Примеры:

- текст →подтекст;

- общество → сообщество;

- дедушка → прадедушка;

- звук → призвук;

- город → пригород;

- мрак → сумрак.

Множество существительных с противоположным значением образует приставка не-:

- друг → недруг (враг);

- правда → неправда (ложь);

- счастье → несчастье (горе);

- приятель → неприятель (противник);

- удача → неудача (провал).

Иноязычные приставки активно образуют новые слова:

- звук → ультразвук;

- агент →контрагент;

- компенсация →декомпенсация;

- ориентация → дезориентация;

- континент → субконтинент.

Существительное

С помощью приставки существительное меняет свое значение, причем иногда на противоположное. Примеры слов, образованных с помощью префиксов, можно привести немало:

Это интересно: «на встречу» или «навстречу» — какая это часть речи, как правильно писать?

Еще чаще подобный способ словообразования встречается с иноязычными приставками:

Но в целом приставочное словообразование явно проигрывает приставочно-суффиксальному среди имен существительных. Многие слова, которые мы ошибочно считаем образованными с помощью приставок, на самом деле образовались приставочно-суффиксальным способом, и часто — от однокоренного из другой части речи. И таких примеров куда больше:

Осина — под—осин—ов-ик (приставочно-суффиксальный)

Зьдати — съзьдати — созидать — создать — со-зд-а-н—ие (таким образом, создание не образовано с помощью префикса от здание).

Еще одна особенность поведения приставок в существительных — их свойство становится частью корня. Происходит это тогда, когда корень перестает быть продуктивным, то есть без префикса никакие слова от него не образуются, и он не воспринимается как значимая морфема сама по себе.

Список таких слов непостоянен, и не все сходятся во мнении, стала ли приставка частью корня. В качестве примеров приводят такие случаи:

Если посмотреть внимательнее, то корни здесь вполне продуктивные. Другое дело, что словообразовательные модели, по которым образовывались эти слова, сейчас встречаются все реже. Они образованы приставочно-суффиксальным способом, а точнее — от глаголов после усечения суффикса:

мера — мерить — примерять — пример

Как видим, пример, несмотря на свое происхождение, давно перестал ассоциироваться с процессом мерки. В современном русском языке от примерять скорее образуют примерку.

Еще сложнее с привет. В современном русском языке существуют слова, произошедшие от одной основы:

привет, ответ, привечать, отвечать, вече, совет, завещание.

Но все они давно живут своей жизнью и утратили связь с основой.

Еще чаще подобное встречается в заимствованиях. Иноязычная приставка выделяется в качестве таковой тогда, когда иноязычный корень является продуктивной основой для словообразования.

субъект и объект

Последние слова не содержат в себе приставки суб-. Латинский корень -ект- в русском языке непродуктивен, и мы имеем только корни.

Наконец, последнее, что хочется сказать о существительных с приставками. Если вы хотите узнать, какое слово образовано приставочным способом или каким-то иным, попробуйте отнять приставку. Если получается несуществующее нечто, значит, словообразование шло по иной модели.

На именах прилагательных мы подробно останавливаться не будем, так как ситуация здесь аналогичная.

Нужно знать! Сложносочиненные предложения, примеры.

Приставочный способ образования прилагательных

Приставка, присоединяясь к производящей основе имен прилагательных, образует новое слово.

Примеры:

- громкий → сверхгромкий;

- удалый → разудалый:

- огромный → преогромный.

Смысловые приставки при- и пре- вносят в значение производных прилагательных дополнительные оттенки значения:

1. нахождение поблизости:

- полярный → приполярный;

- арктический →приарктический;

2. повышенная степень качества:

- злой → презлой;

- странный → престранный;

- толстый →претолстый.

Иноязычные приставки, присоединяясь к прилагательным, образуют новые слова:

- атлантический → трансатлантический;

- тропический → субтропический;

- моральный → аморальный;

- общественный → антиобщественный.

Префиксальный способ образования местоимений

Префиксы образуют неопределенные и отрицательные местоимения:

- кто → некто;

- что → ничто;

- какой → никакой;

- чей → ничей;

- сколько → несколько;

- что →кое-что;

- кто →кое-кто.

Приставочный способ и наречия

С помощью приставки от относительных наречий образуются неопределенные и отрицательные наречия:

- когда → некогда;

- где → негде;

- как → никак;

- откуда → ниоткуда:

- куда → кое-куда;

- когда → кое-когда.

Префиксальным способом образованы наречия от слов этой же части речи:

- нельзя → донельзя;

- вне → вовне;

- ныне → доныне;

- даром → задаром;

- всегда → навсегда;

- совсем → насовсем;

- пополам → напополам;

- ныне → отныне;

- прочь → напрочь.

Правописание

Некоторые приставки не вызывают сложностей при написании, а с другими бывают проблемы. Выделим несколько случаев, когда мы можем применить ряд правил:

- Не с глаголами пишется раздельно. Исключение — некоторые глаголы с несколькими приставками. Пример: недоперепить.

- Если после приставки идет йотированная гласная, то между ней и этой гласной ставится твердый знак ъ. Пример: предъявлять, подъем.

- В морфемах на -з и -с выбор согласной зависит от следующей за приставкой буквы. Если стоит звонкая согласная или гласная, ставится з, если глухая — ставим с. К с- это не имеет отношения, она этому правилу не подчиняется (неизменяемая). Пример: разобрать, раствор.

- Приставка пре- пишется, когда говорится о чрезмерности. Она аналогична в чем-то пере-. Пример: прекрасный, прелестный, преграждать, превосходить, преступление.

- при- пишется в значении приближения, доведения до завершения. Пример: привести, признать, прислужник, прибрежный.

- Приставки не- и ни- у существительных, наречий и прилагательных выбираются в зависимости от ударения. Выбор осуществляется при словообразовании. Без ударения ставим ни-, с ударением — не-. В дальнейшем выбранная приставка сохраняется во всех производных от этого слова. никогда, некогда.

- Кое- пишется через дефис. Исключение: может писаться отдельно, если между ней и словом стоит предлог.

- Иноязычные приставки пишутся через дефис перед именами собственными. Исключение — контр-адмирал.

Вывод

Приставочный способ образования слов относится к категории морфемных. Он не такой распространенный, как суффиксальный, однако с его помощью могут образовываться все значимые части речи. Наиболее часто с помощью приставки происходит образование новых глаголов, которые таким образом могут даже составить видовую пару. У существительных и прилагательных приставка может полностью изменять значение слова на противоположное. Но даже если влияние этой словообразовательной морфемы на смысл слова не столь значительно, она в любом случает привносит свой оттенок значения в новое, образованное с ее помощью слово. Некоторые лексические единицы, которые изначально были образованы приставочным способом, могут со временем стать словом, где приставка стала частью корня.

Источник