Нефть способы получения автомобильного топлива

Автомобильные топлива получают из нефти прямой перегонкой (первичный процесс) и деструктивными методами (вторичные процессы) ее переработки. Прямая перегонка всегда предшествует деструктивным методам переработки.

При деструктивных (химических) способах происходит изменение структуры и химического состава углеводородов, образующих нефть, а при прямой перегонке (физическом способе) нефть лишь разделяется на фракции (с определенными температурами кипения) без протекания химических реакций

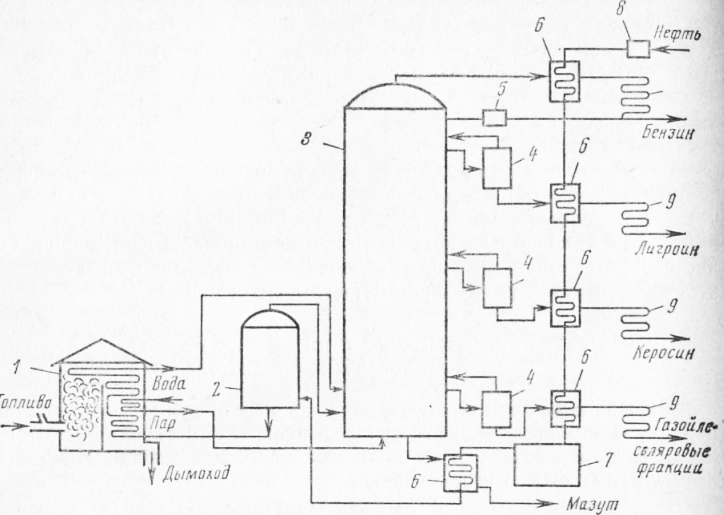

Прямая перегонка нефти осуществляется в установке, представляющей собой комплекс сложных устройств, основными элементами которых являются трубчатая печь и ректификационная колонна.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

В результате нагрева нефти до 330—350 °С образуется смесь паров нефти и неиспарившегося жидкого остатка, которая направляется в ректификационную колонну. В ректификационной колонне происходит разделение нефтяных паров на фракции-, составляющие тот или иной нефтепродукт; причем можно отобрать в одну группу фракции, у которых температура кипения отличается всего лишь на 5-8 °С.

Тяжелые фракции нефти, поступая в колонну в жидкой фазе,, Уже в нижней ее части отделяются от паров и отводятся из нее в в аде мазута, а пары конденсируются на тарелках колонны. Чем в иже температура кипения фракций, тем выше в колонне они конденсируются.

Прямая перегонка нефти позволяет получить лишь 10—15% бензина, и только отдельные сорта нефти дают выход бензина до 20—25%, т. е. столько, сколько составляют ее фракции, выкипающие в пределах от 35 до 195 °С. Поэтому, для того чтобы обеспечить, например, Работу одного грузового автомобиля на прямогонно.м бензине в течение года, нужно переработать около 75—100 тыс. л. нефти. Для Увеличения выхода бензина и других светлых нефтепродуктов применяют деструктивные (химические) методы переработки нефти, при помощи которых можно также улучшить качество нефтепродуктов, в частности детонационную стойкость бензина.

Крекинг является основным методом деструктивной переработки нефти. При крекинге происходит расщепление высокомолекулярных углеводородов и превращение их в низкомолекулярные легкокипя-щие углеводороды, пз которых состоят бензин и другие светлые нефтепродукты.

Крекинг может происходить под действием повышенных температур (470 — 540 °С) и давлении (20—70 кгс/см2)— термический крекинг или же под действием повышенной температуры (450— 500 °С), незначительного давления (до 1,5 кгс/см2), но в присутствии катализатора — каталитический крекинг. В обоих случаях пары сырья направляются в ректификационную колонну для разделения на фракции, как и при прямой перегонке. При термическом крекинге они поступают из нагревательной печи, пройдя испаритель, а при каталитическом — еще н реактор.

Проект первой в мире промышленной установки для крекинга нефти был разработан в 1891 г. русским инженером В. Г. Шуховым.

Легко расщепляются молекулы нефти, содержащие серу и кислород. По этой причине в бензинах термического крекинга находятся нежелательные сернистые и кислородные соединения. У бензинов, получаемых термическим крекингом, недостаточно высокие оюано-е число (не более 66—74)— основной показатель качества бензина п большое содержание непредельных углеводородов (до 30—40%). Из-за непредельных углеводородов бензин термического крекинга обладает плохой стабильностью и при хранении интенсивно окисляется и осмоляется. Поэтому на современных нефтеперегонных заводах термический крекинг не применяют. Каталитический крекинг является основным деструктивным методом получения бензинов.

Катализатор, направляя процесс в нужную сторону, способствует образованию изомерных предельных углеводородов (парафинов, ароматических), а также превращению части образовавшихся непредельных углеводородов в предельные.

Каталитический крекинг позволяет получнть бензин с октановым числом до 95. Сырьем для каталитическго крекинга обычно служат керосиновые, соляровые и газойлевые фракции прямой перегонки нефти.

Качество прямогонных бензинов (особенно полученных из сернистых нефтей) улучшается при их последующем каталитическом риформинге, являющемся одним из основных процессов современного нефтеперерабатывающего завода. Каталитический риформинг протекает в атмосфере водорода при температуре 480— 520 °С, давлении примерно 30 кгс/см2 и в присутствии алюмомолибденового катализатора (гидроформинг-процесс) или алюмоплатинового катализатора (платформинг-процесс),

Бензиновые фракции получают также из углеводородных газов методами полимеризации и алкилирования. Полимерные бензины, получаемые из газов, богатых олефиновыми углеводородами, имеют высокое октановое число, но обладают недостаточной химической стабильностью

Автомобильные топлива, полученные одним из указанных способов, должны быть очищены от органических (нафтеновых) кислот, непредельных углеводородов, смолисто-асфальтеновых веществ, сернистых соединений, а также подвергнуты стабилизации для повышения их химической и физической стойкости во время транспортирования, хранения и потребления.

Применяемые для очистки продукты обладают способностью взаимодействовать с нежелательными примесями (соединениями) и образовывать вещества удаляемне из топлива путем отстаивания или Другим способом.

Содержание серы в дизельном топливе может быть снижено путем ого гидрогенизации. Здесь происходит расщепление сернистых соединении и образование сероводорода, который удаляется промывкой щелочью.

Для снижения температуры застывания дизельное топливо подвергают депарафинизацин.

Повышение химической стабильности топлив осуществляется путем торможения процессов окисления непредельных углеводородов. К бензину добавляются специальные присадки, называемые антиокислителями (ингибиторами).

Такие ингибиторы, как параоксидифениламин, древестно-смоляной антиокислитель и другие, добавляются к бензину в сотых и тысячных его долях, но они увеличивают срок хранения бензина в несколько раз.

Повышение физической стабильности бензина достигается снижением содержания растворенных в нем газообразных и жидких углеводородов с высоким давлением паров, которые легко улетучиваются при его транспортировании и хранении. При этом изменяются фракционный состав, давление насыщенных паров, испаряемость и часто детонационная стойкость бензина.

Пары бензина пропускают через стабилизационные установки (ректификационные колонны), где происходит отделение газообразных углеводородов.

Для повышения детонационной стойкости бензинов к ним добавляют присадки.

Товарное топливо, т. е. то, которое поступает в автотранспортные предприятия, чаще всего представляет собой смесь из фракций, полученных несколькими способами переработки. В частности, бензин может представлять собой сложную смесь продуктов прямой перегонки, крекинга, каталитического риформинга, полимерных бензинов и высокооктановых изопарафиновых и ароматических компонентов.

Источник

Нефть способы получения автомобильного топлива

Химический состав нефти. Методы переработки нефти

Автомобильные топлива являются источником тепловой энергии, которая в двигателях внутреннего сгорания преобразуется в механическую. Топлива делятся на жидкие и газообразные. Жидкие топлива подразделяются на бензины и дизельные топлива, а газовые — на сжиженные и сжатые. Основным источником получения жидких и газообразных топлив является нефть.

В настоящее время, когда во всем мире наблюдается рост цен на нефтепродукты, становится острой проблема рационального расходования особенно таких материалов, как топлива и масла.

К эксплуатационным материалам, применяемым на автомобильном транспорте, относятся жидкие и газообразные топлива, смазочные и конструкционно-ремонтные материалы, а также специальные жидкости.

Автомобильный транспорт использует значительную часть производимых продуктов переработки нефти и газа. В себестоимости автомобильных перевозок затраты на топливо и смазочные материалы составляют более 20 % и существенно зависят от уровня эксплуатации автотранспортной техники.

Правильный выбор и рациональное использование эксплуатационных материалов во многом определяют надежность и долговечность техники, затраты на ее обслуживание и ремонт. Ошибка при выборе моторного масла может привести в лучшем случае к сокращению срока службы двигателя, в худшем — к его поломке.

Выбор и правильное применение масла осложняются зачастую тем, что технической документацией на некоторые машины предусматривается большое число марок смазочных материалов. Поэтому унификация их и использование заменителей могут иметь большое значение для упрощения эксплуатации автомобильной техники.

В автомобиле имеется большое число узлов и механизмов, где применяются пластичные смазки, разнообразие которых также предполагает грамотное их использование.

Выбор смазочных материалов более высокого качества, чем требуется, ведет к неоправданному увеличению затрат. Применение же материала с более низкими качествами неизбежно приводит к сокращению сроков службы автомобиля и перерасходу самого материала.

Проблемы использования топлива и смазочных материалов настолько важны, что возникла наука — химмотология, которая изучает свойства, качество и рациональное использование горючих и смазочных материалов в технике, устанавливает требование к горюче-смазочным материалам (ГСМ), что способствует разработке новых сортов, методов испытаний и унификации ГСМ.

В современном автомобиле число деталей, в конструкции которых применяется резина, доходит до 500. Поэтому необходимо обладать знаниями о правильном использовании резинотехнических изделий, особенно дорогостоящих, таких, как автомобильные шины.

Хорошее лакокрасочное покрытие не только придает автомобилю красивый внешний вид, но предохраняет его кузов от воздействия внешней среды и преждевременного разрушения. Постоянное воздействие снега, дождя, соли, а также песка и мелких камней приводит к старению и постепенному разрушению покрытия. Продолжительность службы кузова легкового автомобиля составляет в среднем 6 лет. Грамотная противокоррозионная обработка современными защитными материалами позволяет продлить этот срок до 12 лет и более.

В книге для каждого вида материалов, применяемых при эксплуатации автомобилей, приведены физико-химические свойства и эксплуатационные качества, а также предъявляемые к ним технико-экономические требования.

Эти и другие сведения, которые необходимы специалистам автомобильного транспорта для организации рационального использования материалов, позволяют решать конкретные задачи использования материалов как отечественного, так и зарубежного производства.

1.1.1. Химический состав нефти

Нефть представляет собой сложную смесь жидких органических веществ, в которых растворены различные твердые углеводороды и смолистые вещества. Главными элементами нефти являются углерод и водород. Содержание углерода колеблется от 83,5 до 87 %, водорода — от 11,5 до 14 %. Также в нефти присутствуют сера, кислород и азот — в сумме не более 3 %.

Основными компонентами нефти являются углеводороды, которые принадлежат к следующим гомологическим рядам:

CnH2n+2 — алканы (насыщенные углеводороды);

CnH2n — нафтены (алициклические углеводороды);

CnH2n-6 — арены (ароматические углеводороды).

Непредельных углеводородов в сырой нефти нет. Кроме углеводородов в нефти присутствуют кислородные, сернистые и азотистые соединения.

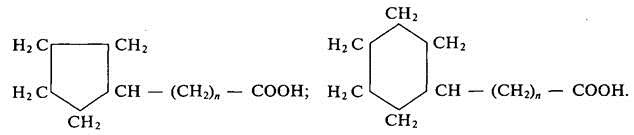

Кислородные соединения представлены карбоновыми кислотами, эфирами, фенолами и т. п. Основная их часть сосредоточена в высококипящих фракциях, начиная с керосиновой. Карбоновые кислоты присутствуют в нефти, всех топливах и смазочных материалах; больше всего в нефтепродуктах нафтеновых кислот:

Они представляют собой жидкости, которые могут корродировать металлы.

Сернистые соединения увеличивают расход топлива, оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Сернистые соединения, входящие в состав нефти, по фракциям переработки распределены неравномерно. В нефтяных остатках их содержится до 90 %. Сернистые соединения нефти делятся на активные и неактивные. К активным, которые взаимодействуют с металлами при комнатной температуре, относятся элементарная сера, сероводород и меркаптаны.

Неактивные сернистые соединения, к которым относятся сульфиды и дисульфиды, при нормальных условиях не вступают в реакцию с металлами.

В малосернистых нефтях содержание сернистых соединений достигает 0,5 %, а в сернистых до 5 %. После перегонки в бензиновых фракциях содержится до 0,15 % неактивных сернистых соединений, в керосиновых — до 1 %.

Азотистые соединения содержатся в нефти в небольших количествах и концентрируются, главным образом, в тяжелых фракциях. Азотистые соединения делятся на основные и нейтральные. Основные азотистые соединения отделяют обработкой слабой серной кислотой.

Азотистые соединения термически стабильны и не оказывают заметного влияния на эксплуатационные свойства нефтепродуктов. Однако при хранении дизельных топлив они вызывают усиленное смолообразование.

1.1.2. Способы переработки нефти

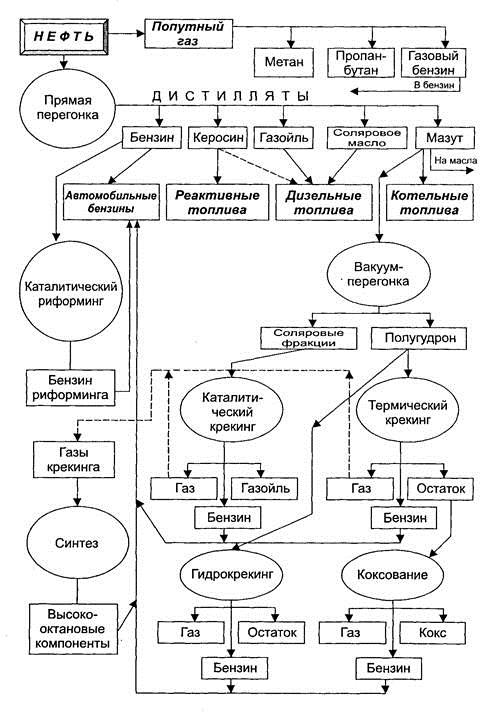

К основным способам получения топлив из нефти относятся прямая перегонка (дистилляция), термический и каталитический крекинги, гидрокрекинг и каталитический риформинг.

При разнообразии содержащихся углеводородов особенностью нефти является широкий температурный диапазон выкипания. Уже при нагреве до 30 … 40 °С из нефти начинают испарятся наиболее легкие углеводороды. С повышением температуры состав выкипающих углеводородов становится тяжелее. Это позволяет разделить нефть на части или фракции, выкипающие в определенных температурных пределах. Получаемые продукты называются дистиллятами, а сам процесс – прямой перегонкой нефти. Обычно выделяются дистилляты со следующими пределами выкипания:

Прямая перегонка заключается в нагреве нефти при атмосферном давлении и выделении фракций, различающихся температурами кипения. При температуре от 35 до 200 °С отбирают бензиновую фракцию, от 200 до 300 °С — дизельное топливо . Остаток после перегонки — мазут (до 80 %), который поступает в куб дистилляционной колонны, работающей под вакуумом. При этом верхний слой представляет собой соляровый дистиллят (температура кипения 280—300 °С), который является исходным сырьем для крекинг-бензинов и дистилляционных масел: индустриальных, цилиндровых, моторных и т. д.

Термический и каталитический крекинги используют для увеличения выхода легких фракций из нефти. Исходным сырьем служит соляровая фракция, представляющая собой смесь углеводородов с числом атомов углерода от 16 до 20, при нагревании которой до 450—550 °С в присутствии катализатора (алюмосиликат) или без него происходит расщепление углеводородов.

Сырьем для термического крекинга является полугудрон — остаток после недостаточно полного отгона масляных фракций. При этом выход бензина составляет 30—35 %. Термический крекинг сопровождается образованием ненасыщенных углеводородов, поэтому бензины термического крекинга характеризуются низкой химической стабильностью и невысокой детонационной стойкостью. На современных заводах термический крекинг не применяется.

Основным методом получения бензина является каталитический крекинг. Бензины каталитического крекинга содержат около 50 % изоциклических и ароматических углеводородов, а также 20—25 % алициклических. Содержание ненасыщенных углеводородов не превышает 5—9 %. Поэтому эти бензины имеют более высокую детонационную стойкость и химическую стабильность.

Каталитический крекинг позволяет получить бензины с октановым числом до 98 и протекает при температуре 450—550 °С в присутствии водорода с алюмомолибденовым или алюмоплатиновым катализатором при давлении 3 МПа.

Гидрокрекинг происходит при давлении до 20 МПа и температуре 480—500 °С в среде водорода с катализатором, благодаря чему ненасыщенные углеводороды не образуются, и полученный бензин имеет высокую химическую стабильность. Сырьем служит полугудрон.

Для улучшения качества бензина прямой перегонки используют каталитический риформинг, который протекает в присутствии водорода при температуре 460—510 °С и давлении 4 МПа. При этом происходит перестройка молекул, что ведет к образованию ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов и др.) из алканов и нефтенов и повышению детонационной стойкости.

Коксование тяжелых фракций процессов крекинга проводится при температуре 550 °С и атмосферном давлении. При этом образуются кокс, газообразные углеводороды и жидкая фракция, из которой извлекается бензин.

Рис 1.1. Схема переработки нефти

Синтезирование побочных газообразных продуктов крекинга и коксования направлено на получение высокооктановых компонентов: изооктана, алкилата, алкилбензола и других нефтепродуктов, которые используются в качестве добавок при получении технических сортов бензина.

Очистка автомобильных топлив является заключительной стадией подготовки базовых продуктов. Их необходимо очистить от избытка сернистых соединений, органических кислот и смолисто-асфальтеновых веществ. Для удаления сернистых соединений применяют метод гидроочистки при температуре до 300—430 °С и давлении 5—7 МПа в присутствии катализатора и водорода. Карбоновые кислоты нейтрализуют щелочью с последующей промывкой водой и сушкой.

Зимние сорта дизельного топлива получают удалением из жидкой фазы растворенные твердые углеводороды. Этот процесс — депарафинизация обеспечивает понижение температуры застывания дизельного топлива.

Схема переработки нефти показана на рис. 1.1.

1. Расскажите о химическом составе нефти.

2. Какое воздействие оказывают сернистые соединения?

3. Назовите основные способы перегонки нефти.

4. Что такое прямая перегонка нефти?

5. Что такое термический и каталитический крекинги?

6. Что такое гидрокрекинг и каталитический риформинг?

Источник