- Нефть способы переработки нефти конспект

- Нефть, ее состав и свойства. Переработка нефти

- Ход урока

- I. Актуализация опорных знаний. Введение в тему урока

- 1. Вступительное слово учителя о нефти

- 2. Фронтальная беседа

- 3. Составление плана работы

- II. Изучение нового материала. Фронтальная беседа

- 1. Нефть в древности

- 2. Нахождение нефти в природе (слайд 4)

- 3. Физические свойства нефти

- 4. Состав нефти (слайд 5)

- 5. Происхождение нефти (Слайды 6, 7)

- 6. Нефть и ее переработка (слайды 10–16)

- 7. Экологические последствия нефтяного загрязнения (слайды 17–19)

Нефть способы переработки нефти конспект

Химический состав нефти. Методы переработки нефти

Автомобильные топлива являются источником тепловой энергии, которая в двигателях внутреннего сгорания преобразуется в механическую. Топлива делятся на жидкие и газообразные. Жидкие топлива подразделяются на бензины и дизельные топлива, а газовые — на сжиженные и сжатые. Основным источником получения жидких и газообразных топлив является нефть.

В настоящее время, когда во всем мире наблюдается рост цен на нефтепродукты, становится острой проблема рационального расходования особенно таких материалов, как топлива и масла.

К эксплуатационным материалам, применяемым на автомобильном транспорте, относятся жидкие и газообразные топлива, смазочные и конструкционно-ремонтные материалы, а также специальные жидкости.

Автомобильный транспорт использует значительную часть производимых продуктов переработки нефти и газа. В себестоимости автомобильных перевозок затраты на топливо и смазочные материалы составляют более 20 % и существенно зависят от уровня эксплуатации автотранспортной техники.

Правильный выбор и рациональное использование эксплуатационных материалов во многом определяют надежность и долговечность техники, затраты на ее обслуживание и ремонт. Ошибка при выборе моторного масла может привести в лучшем случае к сокращению срока службы двигателя, в худшем — к его поломке.

Выбор и правильное применение масла осложняются зачастую тем, что технической документацией на некоторые машины предусматривается большое число марок смазочных материалов. Поэтому унификация их и использование заменителей могут иметь большое значение для упрощения эксплуатации автомобильной техники.

В автомобиле имеется большое число узлов и механизмов, где применяются пластичные смазки, разнообразие которых также предполагает грамотное их использование.

Выбор смазочных материалов более высокого качества, чем требуется, ведет к неоправданному увеличению затрат. Применение же материала с более низкими качествами неизбежно приводит к сокращению сроков службы автомобиля и перерасходу самого материала.

Проблемы использования топлива и смазочных материалов настолько важны, что возникла наука — химмотология, которая изучает свойства, качество и рациональное использование горючих и смазочных материалов в технике, устанавливает требование к горюче-смазочным материалам (ГСМ), что способствует разработке новых сортов, методов испытаний и унификации ГСМ.

В современном автомобиле число деталей, в конструкции которых применяется резина, доходит до 500. Поэтому необходимо обладать знаниями о правильном использовании резинотехнических изделий, особенно дорогостоящих, таких, как автомобильные шины.

Хорошее лакокрасочное покрытие не только придает автомобилю красивый внешний вид, но предохраняет его кузов от воздействия внешней среды и преждевременного разрушения. Постоянное воздействие снега, дождя, соли, а также песка и мелких камней приводит к старению и постепенному разрушению покрытия. Продолжительность службы кузова легкового автомобиля составляет в среднем 6 лет. Грамотная противокоррозионная обработка современными защитными материалами позволяет продлить этот срок до 12 лет и более.

В книге для каждого вида материалов, применяемых при эксплуатации автомобилей, приведены физико-химические свойства и эксплуатационные качества, а также предъявляемые к ним технико-экономические требования.

Эти и другие сведения, которые необходимы специалистам автомобильного транспорта для организации рационального использования материалов, позволяют решать конкретные задачи использования материалов как отечественного, так и зарубежного производства.

1.1.1. Химический состав нефти

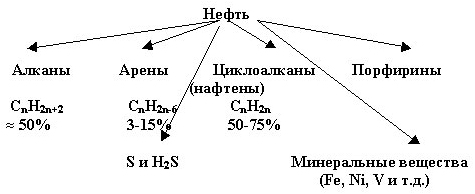

Нефть представляет собой сложную смесь жидких органических веществ, в которых растворены различные твердые углеводороды и смолистые вещества. Главными элементами нефти являются углерод и водород. Содержание углерода колеблется от 83,5 до 87 %, водорода — от 11,5 до 14 %. Также в нефти присутствуют сера, кислород и азот — в сумме не более 3 %.

Основными компонентами нефти являются углеводороды, которые принадлежат к следующим гомологическим рядам:

CnH2n+2 — алканы (насыщенные углеводороды);

CnH2n — нафтены (алициклические углеводороды);

CnH2n-6 — арены (ароматические углеводороды).

Непредельных углеводородов в сырой нефти нет. Кроме углеводородов в нефти присутствуют кислородные, сернистые и азотистые соединения.

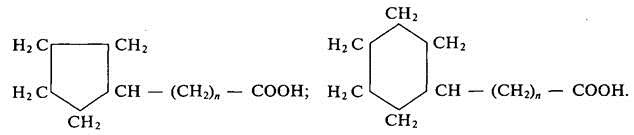

Кислородные соединения представлены карбоновыми кислотами, эфирами, фенолами и т. п. Основная их часть сосредоточена в высококипящих фракциях, начиная с керосиновой. Карбоновые кислоты присутствуют в нефти, всех топливах и смазочных материалах; больше всего в нефтепродуктах нафтеновых кислот:

Они представляют собой жидкости, которые могут корродировать металлы.

Сернистые соединения увеличивают расход топлива, оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Сернистые соединения, входящие в состав нефти, по фракциям переработки распределены неравномерно. В нефтяных остатках их содержится до 90 %. Сернистые соединения нефти делятся на активные и неактивные. К активным, которые взаимодействуют с металлами при комнатной температуре, относятся элементарная сера, сероводород и меркаптаны.

Неактивные сернистые соединения, к которым относятся сульфиды и дисульфиды, при нормальных условиях не вступают в реакцию с металлами.

В малосернистых нефтях содержание сернистых соединений достигает 0,5 %, а в сернистых до 5 %. После перегонки в бензиновых фракциях содержится до 0,15 % неактивных сернистых соединений, в керосиновых — до 1 %.

Азотистые соединения содержатся в нефти в небольших количествах и концентрируются, главным образом, в тяжелых фракциях. Азотистые соединения делятся на основные и нейтральные. Основные азотистые соединения отделяют обработкой слабой серной кислотой.

Азотистые соединения термически стабильны и не оказывают заметного влияния на эксплуатационные свойства нефтепродуктов. Однако при хранении дизельных топлив они вызывают усиленное смолообразование.

1.1.2. Способы переработки нефти

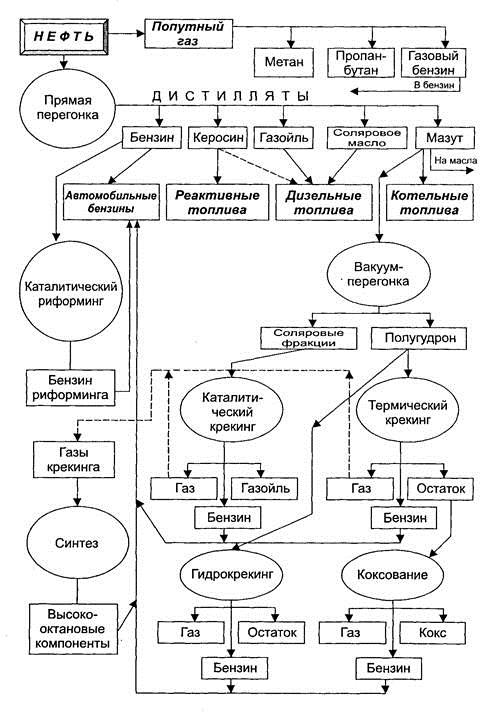

К основным способам получения топлив из нефти относятся прямая перегонка (дистилляция), термический и каталитический крекинги, гидрокрекинг и каталитический риформинг.

При разнообразии содержащихся углеводородов особенностью нефти является широкий температурный диапазон выкипания. Уже при нагреве до 30 … 40 °С из нефти начинают испарятся наиболее легкие углеводороды. С повышением температуры состав выкипающих углеводородов становится тяжелее. Это позволяет разделить нефть на части или фракции, выкипающие в определенных температурных пределах. Получаемые продукты называются дистиллятами, а сам процесс – прямой перегонкой нефти. Обычно выделяются дистилляты со следующими пределами выкипания:

Прямая перегонка заключается в нагреве нефти при атмосферном давлении и выделении фракций, различающихся температурами кипения. При температуре от 35 до 200 °С отбирают бензиновую фракцию, от 200 до 300 °С — дизельное топливо . Остаток после перегонки — мазут (до 80 %), который поступает в куб дистилляционной колонны, работающей под вакуумом. При этом верхний слой представляет собой соляровый дистиллят (температура кипения 280—300 °С), который является исходным сырьем для крекинг-бензинов и дистилляционных масел: индустриальных, цилиндровых, моторных и т. д.

Термический и каталитический крекинги используют для увеличения выхода легких фракций из нефти. Исходным сырьем служит соляровая фракция, представляющая собой смесь углеводородов с числом атомов углерода от 16 до 20, при нагревании которой до 450—550 °С в присутствии катализатора (алюмосиликат) или без него происходит расщепление углеводородов.

Сырьем для термического крекинга является полугудрон — остаток после недостаточно полного отгона масляных фракций. При этом выход бензина составляет 30—35 %. Термический крекинг сопровождается образованием ненасыщенных углеводородов, поэтому бензины термического крекинга характеризуются низкой химической стабильностью и невысокой детонационной стойкостью. На современных заводах термический крекинг не применяется.

Основным методом получения бензина является каталитический крекинг. Бензины каталитического крекинга содержат около 50 % изоциклических и ароматических углеводородов, а также 20—25 % алициклических. Содержание ненасыщенных углеводородов не превышает 5—9 %. Поэтому эти бензины имеют более высокую детонационную стойкость и химическую стабильность.

Каталитический крекинг позволяет получить бензины с октановым числом до 98 и протекает при температуре 450—550 °С в присутствии водорода с алюмомолибденовым или алюмоплатиновым катализатором при давлении 3 МПа.

Гидрокрекинг происходит при давлении до 20 МПа и температуре 480—500 °С в среде водорода с катализатором, благодаря чему ненасыщенные углеводороды не образуются, и полученный бензин имеет высокую химическую стабильность. Сырьем служит полугудрон.

Для улучшения качества бензина прямой перегонки используют каталитический риформинг, который протекает в присутствии водорода при температуре 460—510 °С и давлении 4 МПа. При этом происходит перестройка молекул, что ведет к образованию ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов и др.) из алканов и нефтенов и повышению детонационной стойкости.

Коксование тяжелых фракций процессов крекинга проводится при температуре 550 °С и атмосферном давлении. При этом образуются кокс, газообразные углеводороды и жидкая фракция, из которой извлекается бензин.

Рис 1.1. Схема переработки нефти

Синтезирование побочных газообразных продуктов крекинга и коксования направлено на получение высокооктановых компонентов: изооктана, алкилата, алкилбензола и других нефтепродуктов, которые используются в качестве добавок при получении технических сортов бензина.

Очистка автомобильных топлив является заключительной стадией подготовки базовых продуктов. Их необходимо очистить от избытка сернистых соединений, органических кислот и смолисто-асфальтеновых веществ. Для удаления сернистых соединений применяют метод гидроочистки при температуре до 300—430 °С и давлении 5—7 МПа в присутствии катализатора и водорода. Карбоновые кислоты нейтрализуют щелочью с последующей промывкой водой и сушкой.

Зимние сорта дизельного топлива получают удалением из жидкой фазы растворенные твердые углеводороды. Этот процесс — депарафинизация обеспечивает понижение температуры застывания дизельного топлива.

Схема переработки нефти показана на рис. 1.1.

1. Расскажите о химическом составе нефти.

2. Какое воздействие оказывают сернистые соединения?

3. Назовите основные способы перегонки нефти.

4. Что такое прямая перегонка нефти?

5. Что такое термический и каталитический крекинги?

6. Что такое гидрокрекинг и каталитический риформинг?

Источник

Нефть, ее состав и свойства. Переработка нефти

Цели урока: дать понятие о составе, свойствах, способах переработки нефти; углубить и расширить представления учащихся о природных источниках нефтехимического сырья; подчеркнуть роль химии в решении народнохозяйственных проблем (сырьё, энергетика); обсудить экологические последствия нефтяного загрязнения; дать возможность учащимся повысить свой общекультурный уровень.

Методы и приёмы: беседа, рассказ с элементами демонстрации, составление схемы-конспекта, лабораторная работа,

Демонстрационные опыты:

- Карта месторождений и нефтяных загрязнений.

- Физические свойства нефти.

- Фотографии и иллюстрации, характеризующие экологические последствия нефтяного загрязнения.

Лабораторный опыт: Физические свойства нефти.

Оборудование: На столах учащихся: флакон с нефтью, р-р KMnO4 , листок бумаги, чашка Петри с водой, стеклянная палочка.

На столе учителя: бутыль с нефтью, коллекция «Нефть и нефтепродукты», компакт– диски «Органическая химия.10класс» (Издательство «Просвещение», 2011), компакт-диск «Уроки химии. 10 класс» (Издательство «Кирилл и Мефодий», 2011), мультимедийная презентация на тему: «Нефть, ее состав и свойства. Переработка нефти».

Девиз урока: “В химии все возможно”. Шарль Вюрц (1817–1884)

Ход урока

I. Актуализация опорных знаний. Введение в тему урока

1. Вступительное слово учителя о нефти

Учащиеся знакомятся с коллекцией «Нефть и нефтепродукты» в лабораторном режиме, а учитель в это время произносит вступительное слово о нефти.

Сегодня мы познакомимся с ценным минеральным сырьём – нефтью. XX век насыщен многими событиями, которые будоражили и потрясали земную цивилизацию. Яблоком раздора XX века стала нефть. Ею хотели обладать все державы мира, из-за неё развязывались войны, от её наличия зависела экономическая и политическая жизнь.

С чем это связано? Что представляет собой нефть? Как она образуется и где используется?

На эти и другие вопросы мы попытаемся сегодня ответить на нашем уроке.

2. Фронтальная беседа

Нефть – это смесь углеводородов. Давайте вспомним, какие классы углеводородов встречаются в природе, а какие – нет и дадим краткую характеристику основным классам углеводородов: алканов, алкенов, аренов.

3. Составление плана работы

Теперь давайте наметим план работы, который поможет нам ответить на стоящие перед нами вопросы.

План: (слайд 2)

- Нефть в древности.

- Нахождение нефти в природе.

- Физические свойства нефти (лабораторный опыт).

- Состав нефти.

- Происхождение нефти.

- Перегонка нефти. Нефтепродукты

- Вторичная переработка нефти.

- Экологические последствия нефтяного загрязнения. Пути очистки моря.

II. Изучение нового материала. Фронтальная беседа

Демонстрация презентации о нефти

Проведение индивидуального исследования в группах.

На столах у вас перечень заданий-микроисследований для групп. Познакомьтесь с ними и выберите себе тему микроисследования.

Группа № 1. Исследует месторождения нефти по географической карте (ксерокопии карт можно раздать заранее).

Группа № 2. Проводит исследование по изучению физических свойств нефти (на столах образцы нефти для изучения запаха, цвета, растворимости в воде)

Группа № 3. Проводит исследование по изучению состава нефти (проводит качественную реакцию на определение непредельных составляющих в нефти по обесцвечиванию р – ра KMnO4).

1. Нефть в древности

Нефть известна давно. (Слайд 3.) Греческие историки Геродот и Плиний упоминали это горючее вещество, называя его «нафта». Установлено, что её добывали и использовали уже за 5–6 тысяч лет до нашей эры. Наиболее древние промыслы известны на берегах Евфрата, в Керчи, в Китае. О добыче «черного масла» в Ферганской впадине было известно еще во время похода Александра Великого через Среднюю Азию в Индию.

В Библии говорится о смоляных ключах в окрестностях Мёртвого моря.

Использовали нефть в самых разных целях.

Во-первых, её использовали в качестве лекарства. Гиппократ (IV–V века до н.э.) рекомендовал применять нефть при болезнях глаз, суставов, а также от кашля. В Египте нефть использовали при бальзамировании.

Во-вторых, нефть применяли в строительстве, например, при сооружении Вавилонской башни, Великой Китайской стены, висячих садов Семирамиды.

Подлинным открытием древности было изобретение греческого огня. Это была смесь нефти с селитрой и серой. Трагическое поражение в 1184 году князя Игоря в борьбе с половцами объясняют тем, что Кончак и его войско уже знали греческий огонь. Половцы добывали нефть из месторождений Керчи и Тамани.

В XVI – XVII веках в центральные районы России нефть привозили из Баку. Ее применяли в медицине, живописи, в качестве растворителя для красок, а также в военном деле.

Почти до начала ХХ века нефть употреблялась преимущественно для освещения помещений, смазки колес телеги в немногочисленных механизмах. Постепенно усиливалось ее значение как топлива. «Кровь земли», «черное золото» – так ныне называют нефть. Нефть – самое ценное топливо в мире!

2. Нахождение нефти в природе (слайд 4)

Работа в группе 1.

Залежи нефти находятся в недрах земли на разной глубине (обычно около 3 км), где она заполняет пространство между породами.

Если нефть находится под давлением газов, то она поднимается по скважинам на поверхность Земли. (Учитель работает с ребятами по карте)

Основные месторождения нефти:

- (30 из 45 самых крупных месторождений) находятся на территории Азии: Ближний и Средний Восток (рост капитала Кувейта в период нефтяного бума составлял 150 долларов круглосуточно);

- 3 месторождения-гиганта находятся в Латинской Америке;

- 6 месторождений расположено в Африке;

- 4 – в Северной Америке;

- 1 – в Западной Сибири;

- 1 – в Юго-Восточной Азии.

Наиболее крупные запасы нефти на территории РФ:

- Волго-Уральский бассейн;

- Западная Сибирь;

- Северный Кавказ.

3. Физические свойства нефти

Лабораторный опыт 1. Физические свойства нефти

Работа в группе 2. На столах учащихся находится флакон с нефтью. Учитель предлагает встряхнуть его, обратить внимание на запах, цвет.

Учащиеся выполняют запись в тетрадях: Нефть – маслянистая жидкость. Цвет – темно-коричневый с красноватым оттенком. (Учитель обращает внимание детей на то, что нефть может быть черной с зеленым оттенком, красной, синей, светлой, даже белой, или бесцветной как вода (в Баку). Специфический запах.

Если стеклянной палочкой каплю нефти поместить на воду, то она расплывается, образуя на поверхности тончайшую пленку (10 л нефти могут покрыть 1 км 2 ). Плотность обычно менее 0,9 г/мл, очень редко плотность 1,04 г/мл.

4. Состав нефти (слайд 5)

Лабораторный опыт 2. Состав нефти

Группа 3. Проводит исследование по изучению состава нефти (проводит качественную реакцию на определение непредельных составляющих в нефти по обесцвечиванию р – ра KMnO4).

(Работа по опорному конспекту)

Каков химический состав нефти? (Учащиеся характеризуют каждый класс углеводородов.)

В разных месторождениях нефть имеет различный состав. Например, Бакинская нефть богата нафтенами, Пермская – аренами, Грозненская – алканами.

Схема 1. Состав нефти

5. Происхождение нефти (Слайды 6, 7)

История науки знает много случаев, когда вокруг какой-нибудь проблемы разгораются жаркие споры. Такие споры идут и о происхождении нефти. Они начались давно и не прекратились до сих пор.

М.В. Ломоносов считал, что нефть возникла из угля, а уголь в свою очередь из органических остатков. Органическую теорию происхождения нефти поддерживают большинство ученых, например Губкин Иван Михайлович.

“За” эту гипотезу тот факт, что порфирины – “осколки” молекул гемоглобина и хлорофилла. Известно также, что нефть имеет специфические оптические свойства, характерные только для органических веществ.

Неорганическую гипотезу происхождения нефти сформулировал Д.И. Менделеев. Он считал, что в глубине Земли карбиды металлов взаимодействуют с водой и образуются углеводороды:

Теория не выдерживает жесткой критики, однако у неё есть много сторонников.

6. Нефть и ее переработка (слайды 10–16)

Учитель подводит учащихся к выводу о том, что нефть можно разделить фракционной или дробной перегонкой, поскольку это сложная смесь углеводородов.

По слайду 10 рассказ о ректификации (перегонке)нефти: о работе трубчатой печи, ректификационной колонны, о строении тарелок, о фракциях нефти и их составе.

Далее предлагается медиалекция о работе ректификационной колонны по компакт-диску «Уроки химии. 10 класс» (Издательство «Кирилл и Мефодий», 2011). Затем ответы на проблемные вопросы:

- Почему аппарат для прямой (фракционной) перегонки нефти имеет форму колонны?

- Какова функция тарелок в ректификационной колонне?

Рассказ учителя об октановом числе и о марках бензина (слайд 11).

Учитель сообщает следующий факт: Выход бензина из нефти методом перегонки составляет всего 20%!

Противоречие: между потребностями в таком виде топлива как бензин и небольшим его производством методом перегонки.

Гипотеза: расщепление нефтепродуктов с большой массой на более мелкие позволит увеличить выход бензиновой фракции.

Проблема: Как увеличить выход бензиновой фракции?

Решение проблемы предложил инженер В.Г.Шухов (слайд 12).

Сравнение термического и каталитического крекинга (слайды 13–14).

Обсуждение процессов пиролиза и риформинга (слайды 15–16).

Обсуждение результатов. Формулирование общего вывода. Составление опорного конспекта по ходу обсуждения вопросов по плану урока.

7. Экологические последствия нефтяного загрязнения (слайды 17–19)

Добывать нефть в больших количествах начали в 1745 году на Севере России. Поначалу казалось, что нефть приносит людям только выгоду, но оказалось, что её использование имеет и обратную сторону.

Более 1,5 млрд. т нефти перевозится ныне морским путём – океан связывает воедино нефтяные месторождения с основными потребителями.

Ежегодно в Мировой океан сбрасывается от 2 до 20 млн т. Обратите внимание на карту – более 30% поверхности океана покрыто нефтяной пленкой. Особенно загрязнены воды Средиземного моря, Атлантического океана и их берега.

Морская среда все более и более загрязняется. Это явление уже приобрело крупномасштабный характер. Вот что поведал Тур Хейердал, известный норвежский ученый и путешественник, после рейса на папирусной лодке “Ра”: “В 1947 году, когда бальсовый плот “Кон-Тики” за 101 сутки прошел около 8 тысяч км в Тихом океане, экипаж на своем пути не видел никаких следов человеческой деятельности, если не считать разбитого парусника на рифе, к которому прибило плот. Океан был чист и прозрачен. И для нас было настоящим ударом. Когда мы в 1969 году, дрейфуя на папирусной лодке “Ра”, увидели, до какой степени загрязнен Атлантический океан. Мы обгоняли пластиковые сосуды. Изделия из нейлона, пустые бутылки, консервные банки. Но особенно бросался в глаза мазут”.

В море нефтяное загрязнение имеет различные формы: тонкая пленка или комочки.

Пленка не пропускает кислород, и живые организмы гибнут от удушья. Комочки мазута прилипают к мелким животным, которыми питаются рыбы и усатые киты. От такого “обеда” одни рыбы гибнут от отравления, другие насквозь пропитываются нефтью и становятся непригодными в пищу человека из-за неприятного запаха и вкуса.

Все компоненты нефти токсичны, арены – канцерогенны и мутагенные. Они могут циркулировать по пищевым цепям и попадать в организм человека. В результате нарушается химический состав клеток, нарушаются процессы дыхания, роста, возможны мутации, возникновение раковых заболеваний.

Нефть попадает в море различными путями.

Аварии танкеров, перевозящих нефть. Первая авария, которая всколыхнула мир, произошла в 1967 году у берегов Западной Европы. Супертанкер “Торри Каньон” потерпел крушение около Англии. В море попало 120 000 тонн нефти. Погибло 50 000 птиц (90% птиц этого региона). Нефть пытались уничтожить. Для этого её поджигали, с этой целью было сброшено 98 бомб, 45 тонн напалма, вылито 90 тонн керосина.

Хотя таких аварий очень много, они составляют всего 12 % от всех источников загрязнения. Больше всего нефти (27 и 30 %) попадает в море в результате разгрузки танкеров. Их промывают морской водой, которую затем сливают в море.

Схема 2. Источники нефтяного загрязнения морей и океанов

Источник