Гидромониторная разработка

При гидромониторной разработке в качестве оборудования для размыва породы применяются гидромониторы, которые служат для создания плотной, компактной струи и управления ею при размыве пород.

Принцип работы гидромониторов заключается в следующем. Нижнее колено гидромонитора подсоединяется к трубопроводу, из которого вода поступает под давлением в гидромонитор. Вода попадает в ствол, который представляет длинную суживающуюся трубу, и выбрасывается через насадку, закрепленную на конце ствола.

Для предотвращения завихрения в гидромониторных струях ствол снабжается успокоителями, которые в виде направляющих .лопаток приварены внутри ствола продольно его оси.

С этой же целью диаметр ствола суживается к выходному отверстию.

Для увеличения работоспособности струи гидромонитор снабжается насадкой, закрепляемой на выходном отверстии ствола.

Наибольшее распространение получили насадки с углом конусности 13°. Длина насадки должна быть в 4—5 раз больше ее диаметра.

Гидромонитор позволяет создать плотную струю, управлять ее полетом, а также изменять угол наклона струи от горизонта вверх на 30—32° и вниз на 18—30°. Поворот в горизонтальной плоскости осуществляется на 360°. Управление гидромонитором производится посредством рычага — водила

Струя воды, вылетающая из насадки гидромонитора, в поперечном сечении разделяется на три зоны ( 79).

Первая зона характеризуется плотной массой в виде ядра; вторая зона — вокруг ядра, менее плотная, с пузырьками воздуха; третья зона — вокруг второй зоны, молочного цвета, состоит из отдельных струек и мелких капель воды.

По длине струя также разделяется на три участка. На первом участке имеются лервая и вторая зоны, на втором — вторая и третья зоны, на третьем — только третья зона. Поперечное сечение, где исчезает ядро, называется переходным сечением. Для разработки пород струей воды наиболее эффективен первый и в меньшей мере второй участок.

Длина участков зависит от напора и диаметра насадки. Чем больше напор, тем больше длина работоспособной части струи.

Размыв уступа в зависимости от направления струи гидромонитора по отношению >к направлению стока пульпы может производиться встречным, попутным и комбинированным забоями ().

При работе встречным забоем гидромонитор устанавливается на нижней площадке уступа, и сток пульпы осуществляется в обратном направлении по отношению к полету струи.

Разработка уступа осуществляется путем подрезки нижней части уступа — устройство вруба, представляющего собой горизонтальную щель высотой 0,3—0,4 м (подрезка уступа является наименее производительной операцией, расход воды здесь в 3— 4 раза выше, чем на смыве породы). После образования вруба происходит обрушение части породы, которая смывается водой. Во время смыва расход воды, а следовательно, и электроэнергии значительно ниже, чем на подрезке уступа.

Эффективность работы гидромониторов в значительной степени зависит от расстояния их установки от забоя. Поэтому по мере подвигания забоя осуществляется периодическая переноска гидромониторов и наращивание водовода.

В последнее время на карьерах Кузбасса между трубопроводом и монитором вставляют специальный отрезок трубы, который имеет шарнирное соединение с трубопроводом и монитором. Это позволило увеличить радиус действия гидромонитора, сократить частоту передвижек и обеспечить наиболее эффективное расстояние между забоем и гидромонитором.

Способ размыва попутным забоем применяется при установке гидромонитора на верхней площадке уступа (). В этом случае направление движения струи и стока пульпы совпадают.

Преимуществом размыва попутным забоем являются лучшие условия труда (водовод и гидромонитор находятся на верхней не- обводненной площадке. Ввиду того, что энергия струи интенсифицирует сток пульпы, уклон для стока можно принимать меньшим.

Существенным недостатком размыва попутным забоем является то, что струя под тупым углом работает с меньшей эффективностью, чем под прямым углом при встречном размыве.

Иногда применяют комбинацию способов размыва попутным и встречным забоями. Разработка попутно-встречным забоем применяется при наличии гравия, гальки.

Специфической особенностью гидромониторной разработки является наличие в нижней части уступа недомьгва.

Недомыв — это оставшаяся невынутая часть породы в уступе, разрабатываемая гидравлическим способом ( 81). Оставление недомыва вызывается необходимостью иметь значительный уклон землесосной установки от забоя к зумпфу для обеспечения самотечного стока пульпы. Величина этого уклона зависит от физико-механических свойств горных пород и колеблется от 1,5 до 7%. Так, например, при расстоянии между забоем и зумпфом землесосной установки 50 м и уклоне 7% высота недомыва в конечной точке составит 3,5 м.

Объем недомыва, остающийся после гидромониторной выемки,, по отношению к общему объему вокрыши составляет обычно 6— 15%, достигая в отдельных случаях 20%.

Уборка недомыва чаще осуществляется с помощью экскаваторов или бульдозеров, которые концентрируют породу из недомыва в навал, после чего она размывается гидромонитором и поступает в зумпф землесоса.

Для повышения эффективности гидромониторной разработки трудноразмываемых пород (глин, суглинков) иногда применяют ослабление породного массива посредством предварительного водонасыщения. С этой целью параллельно верхней бровке разрабатываемого уступа на расстоянии от нее, равном половине высоты уступа, в грунт внедряют трубки диаметром 12— 19 мм. От водовода через шланги в трубки подается вода под, давлением до 8—9 ат. Трубки внедряют в грунт одновременно с подачей напорной воды. После внедрения трубок на полную высоту уступа производят насыщение массива водой. Расстояние между трубками в ряду равно 3—5 м. С помощью предварительного насыщения достигается образование трещин с последующими оползнями грунта к подошве уступа, где он размывается гидромонитором со значительно меньшим расходом воды и энергии.

В зависимости от места размыва породы, вынутой экскаватором, различают работу экскаватора в навал и в передвижную землесосную установку.

При работе в навал экскавируемая порода укладывается на нижнюю площадку уступа, где она размывается гидромониторной струей ( 82). Образовавшаяся пульпа поступает в зумпф и землесосной установкой транспортируется по пульпопроводу на гидроотвалы.

При передвижных землесосных установках размыв породы осуществляется в бункерах-смесителях. Передвижная землесосная установка на железнодорожном или гусеничном ходу ( 83) состоит из бункер-смесителя, в который разгружается порода из ковша экскаватора, землесоса, механизмов передвижения и системы трубопроводрв. В бункер-смеситель подводится вода, которая, действуя на находящуюся там породу, размывает ее, и образовавшаяся пульпа транспортируется по пульпопроводу.

Сочетание экскаваторной выемки с гидромеханизированным транспортом позволяет увеличить использование экскаватора во времени по сравнению с колесным транспортом на 15—30%.

В целях уменьшения расстояния от насадки до забоя и повышения производительности гидромониторных работ на подземных разработках иногда применяют гидромониторы.

При разработке грунта на суше применяют гидромониторные установки, а при подводной разработке — земснаряды. Гидромониторная установка состоит из гидромониторов.

Лит.: Фридман Б. Э., Разработка россыпных месторождений гидромеханизацией, М., 1957; Шкундин Б. М., Гидромеханизация в

Гидромониторная установка, гидромонитор.

Разработка грунта гидромеханическим способом может быть гидромониторной

Вода к гидромонитору \ подается по трубопроводу от насосной станции, располагаемой у.

При разработке грунта на суше применяют гидромониторные установки, а при подводной

гидромониторы, землесосные и землечерпательные снаряды и др. г) грунтоуплотнительные.

Источник

Введение

В настоящее время перед горнодобывающей промышленностью России стоят задачи интенсификации добычи и переработки минерального сырья при минимальных затратах на освоение месторождений полезных ископаемых.

Следует отметить, что наибольшая степень механизации технологических процессов при разработке месторождений достигается средствами гидромеханизации. Например, при разработке россыпных месторождений применение этого способа при соответствующих параметрах обеспечивает необходимую дезинтеграцию глинистых включений и при минимальных затратах позволяет решить вопросы наиболее полного извлечения полезного компонента. Увеличение эффективности применения гидромеханизированного способа разработки благоприятствуют использование для рыхления пород бульдозеров, экскаваторов и другой землеройно-транспортной техники.

При рациональном проектировании систем оборотного водоснабжения средств гидромеханизации с использованием методов ограниченного водопотребления выводят гидравлический способ разработки месторождений полезных ископаемых на ведущее место с точки зрения охраны окружающей среды.

Настоящее учебное пособие предназначено для изучения и освоения студентами теоретических основ технологии, проектирования и эксплуатации средств гидромеханизации на открытых горных работах и основано на результатах исследований известных ученых, а также включает новые математические модели для расчета отдельных параметров средств гидромеханизации разработанные автором. Приведенные методики и подробный банк данных технических средств позволяют провести необходимые расчеты рациональных параметров в процессе проектирования разработки месторождений.

1. Расчет гидромониторного размыва пород в массиве

Цель занятия. Определение необходимого расхода воды на отбойку и выгонку пород из забоя, напора, выбор типа и количества гидромониторов, определение параметров забоя.

1.1. Общие сведения

Сущность гидромониторной разработки заключается в разрушении и смыве пород струей воды, вылетающей под большим давлением из насадки гидромонитора. Разрушение породы происходит за счет энергии удара струи, фильтрации воды через поры породы, ослабления сцепления между ее частицами, увлажнения ее и размокания, растворения солей, содержащихся в породе.

Технология гидромониторного размыва состоит из подрезки забоя струей воды и смыва обрушенной и насыщенной водой породы в зумпф землесосной станции или в самотечную пульпоотводящую канаву.

При разработке рыхлых, несвязных или предварительно разрыхленных пород процесс разработки состоит из одной операции. В этом случае нет необходимости в подрезке уступа. Рыхлая порода одновременно насыщается и смывается водой.

При разработке связных пород, к которым относятся суглинки и глины разной плотности, а также слежавшиеся песчано-гравийные породы, процесс разработки состоит из двух операций: подрезки и смыва.

Наиболее трудоемкой операцией при гидромониторной разработке является подрезка уступа. В этот период насыщение потока воды породой крайне низко. При тяжелых суглинистых и особенно глинистых грунтах на подрезку затрачивается 60. 70 % всего рабочего времени. При менее плотных породах время на подрезку составляет 30. 50 %. В зависимости от типа пород, слагающих уступ, и их физико-механических свойств выбирают схему устройства вруба и последующего его расширения.

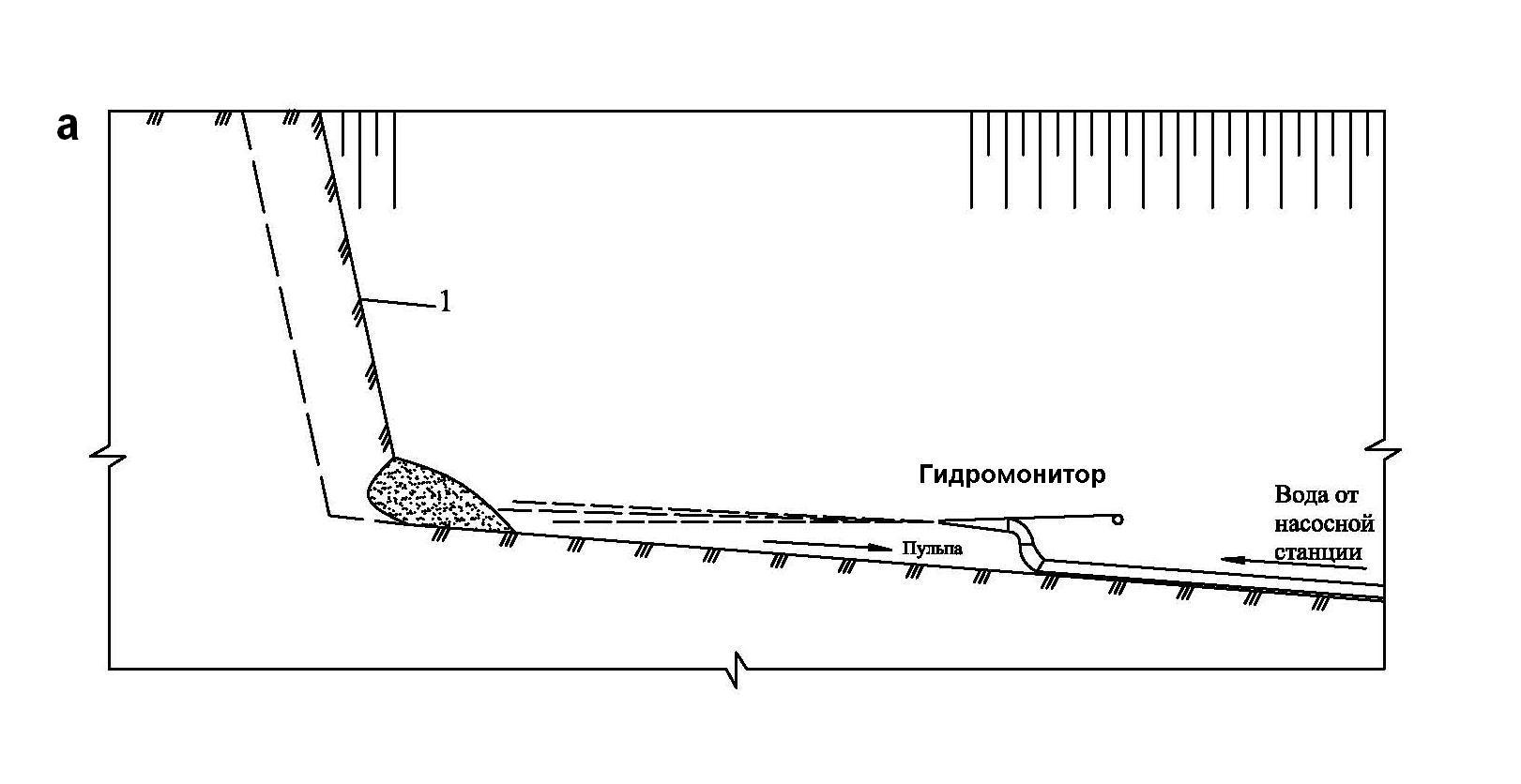

Различают следующие способы размыва пород при использовании гидромонитора: с нижней площадки уступа; с поверхности уступа (рис. 1.1); с недомывом (рис. 1.2). Отдельные способы подготовки пород по С.М. Шорохову включают размыв с увлажнением, механическим рыхлением (рис. 1.3) и рыхлением взрывными работами.

Удельный расход воды является одним из основных параметров, входящих в расчеты по проектированию средств гидромеханизации.

Исследованиями и опытом отработки месторождений с использованием средств гидромеханизации установлено, что величина удельного расхода воды зависит от:

а) физико-механических свойств грунта;

в) системы разработки и характеристики применяемого оборудования;

г) характера пород основания рыхлых отложений (плотика россыпи) и его уклона;

Рис. 1.1. Способы размыва пород при использовании гидромонитора: а — с нижней площадки уступа; б — с поверхности уступа (1 – забой, 2 – подошва забоя, 3 – гидромонитор)

д) диаметра насадки;

е) организации вскрышных и добычных работ, длины отрабатываемой заходки, высоты и ширины забоя.

Физико-механические свойства грунта во всех случаях оказывают значительное влияние на величину удельного расхода воды и на эффективность отработки месторождения. Практические данные показывают, что при переходе от легкоразмываемых грунтов к трудноразмываемым удельный расход увеличивается примерно в 8 раз.

Рис. 1.2. Способ размыва пород с недомывом: 1 — зумпф; 2 – недомыв;

3 — подошва забоя

При гидромониторных работах на удельный расход и необходимое давление воды значительно влияет высота уступа. С увеличением высоты забоя повышается интенсивность размыва, снижается удельный расход воды, уменьшается протяженность карьерных трубопроводов, увеличивается объем породы, смываемая с одной стоянки гидромонитора и землесоса, уменьшается недомыв.

На практике всю толщу мягких вскрышных пород стараются разрабатывать одним уступом.

При разработке нескольких вскрышных уступов и при наличии в породном массиве различных по плотности и связности пород, разбивка на уступы должна производиться таким образом, чтобы подошва уступа, по которой производится подрезка, содержала менее связные породы, чем обрушаемый массив, что позволяет снизить необходимое давление воды.

Источник

Образование отложений в водогрейном оборудовании

Отложения на внутренней поверхности труб, причины образования, способы удаления, реагенты для очистки

Основные сведения об отложениях

В теплофикационной практике используется различное по тепловым характеристикам водогрейное оборудование. В мощных водогрейных котлах при сжигании мазута или газа местные удельные нагрузки (особенно в конвективной и экранной частях котла) могут достигать 520–580 кВт/м 2 [45–50 тыс. ккал/(м 2 ·ч)], а температура поверхности нагрева – 250–300 °С. Образование слоя отложений ухудшает коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой воде и способствует тому, что температура стенки трубы становится выше температуры кипения воды при данном давлении. Интенсивное образование отложений на внутренней поверхности труб при неблагоприятных условиях эксплуатации агрегата может вызвать их пережог; особенно в конвективных пучках котла.

Пароводяные поверхностные и водоводяные секционные подогреватели работают с меньшей теплонапряженностью поверхностей нагрева, равной соответственно 3,5–4,5 кВт/м 2 [3–4 тыс. ккал/(м 2 ·ч)] и 1,7–2,3 кВт/м 2 [1,5–2 тыс. ккал/(м 2 ·ч)]. Образующиеся отложения в этом случае снижают теплопроизводительность теплообменников.

Загрязненность отложениями основных магистралей теплотрассы и трубопроводов местных систем может привести к ухудшению гидродинамического режима тепловых сетей.

В зависимости от технологии изготовления трубопроводов абсолютная шероховатость их внутренней поверхности, под которой понимают высоту выступа шероховатостей, для большинства работающих стальных трубопроводов колеблется в пределах 0,05–2 мм. Увеличение этого показателя из-за накопления продуктов коррозии в результате подпитки теплосети недеаэрированной водой обусловливает возрастание сопротивления тепловой сети, что в конечном счете приводит к дополнительному расходу электроэнергии на прокачку сетевой воды.

Образование в водогрейных котлах и теплообменниках отложений, нарушающих их нормальную работу, приводит к необходимости периодической очистки поверхностей нагрева. Это сопряжено с простоями оборудования, значительными трудозатратами и повышенным износом труб. Еще больших затрат человеческого труда и материальных ресурсов требует устранение неполадок в магистральных теплотрассах и трубопроводах местных систем, вызванных нарушением водно-химического режима.

Отложения, образующиеся на поверхностях нагрева водогрейного оборудования, относятся к классу так называемых низкотемпературных. Основным компонентом таких отложений является карбонат кальция. В зависимости от химического состава исходной воды и конкретных условий работы теплообменника в отложениях могут присутствовать окислы железа, сульфат кальция, силикаты и др.

В таблице ниже приведены примеры химического состава отложений, наиболее часто встречающихся в практике работы водогрейного оборудования.

Представленный образец является примером типичной карбонатной накипи. При использовании артезианской воды без соответствующего обезжелезивания в отложениях кроме карбоната кальция присутствуют окислы железа.

В водогрейном оборудовании, особенно в водогрейных котлах ПТВМ и ТВГМ, а также в разводящих трубах горячего водоснабжения встречаются отложения, состоящие из продуктов коррозии конструкционных материалов. Количество таких отложений и вероятность их появления существенно увеличиваются, если не налажено удаление из нагреваемой воды коррозионно-активных газов – кислорода и свободной углекислоты.

Химический состав образцов низкотемпературных отложений

Место отбора отложений

Потери при прокаливании, %

Химический состав (в пересчете на окислы), %

Источник