- Современные методы лечения энуреза при нарушениях мочеиспускания у детей

- Энурез — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Этиология

- Факторы риска

- Симптомы энуреза

- Патогенез энуреза

- Физиология

- Классификация и стадии развития энуреза

- Осложнения энуреза

- Диагностика энуреза

- Лечение энуреза

- Медикаментозная терапия

- Режимная терапия

- Физиотерапия

- Психотерапия

- Тренировка мочевого пузыря

- Можно ли лечить энурез в домашних условиях

- Народные методы лечения энуреза

- Как родителям помочь ребёнку с энурезом

- Прогноз. Профилактика

Современные методы лечения энуреза при нарушениях мочеиспускания у детей

«В человеке все должно быть прекрасно…» А если гармония с миром нарушается таким страданием, как недержание мочи, что делать?

Проблема современной диагностики причин и лечения энуреза у детей относится к числу важнейших социальных и медицинских аспектов. Международной классификацией болезней Х пересмотра (1995) энурез неорганической природы определяется как стойкое непроизвольное мочеиспускание днем и (или) ночью, не соответствующее психологическому возрасту ребенка [1]. Принято считать, что данная проблема приобретает клиническое значение с 5 лет [2, 6, 7].

При первичном (персистирующем) энурезе отсутствует предшествующий контроль за опорожнением мочевого пузыря.

Вторичный (приобретенный, рецидивирующий) энурез, возникший после периода стабильного контроля за мочеиспусканием (не менее 6 месяцев), чаще всего свидетельствует о влиянии дополнительных патологических факторов (урологических, неврологических).

Распространенность энуреза у детей в возрасте 4–15 лет по данным разных авторов колеблется от 2,3% до 30%. У 8–10% детей с ночным недержанием мочи в подростковом и взрослом возрасте сохраняются расстройства мочеиспускания днем, что нередко приводит к развитию психопатологических расстройств, значительному снижению качества жизни и требует длительного лечения. О социальном значении энуреза свидетельствуют следующие цифры: 61% родителей считают мочеиспускание в постель серьезной проблемой, а 1/3 из них наказывают детей за это. Определена полиэтиологичная природа ночного энуреза и невозможность, в большинстве случаев, выявления очевидной причины [3, 12, 14, 15]. Существует несколько гипотез о происхождении энуреза:

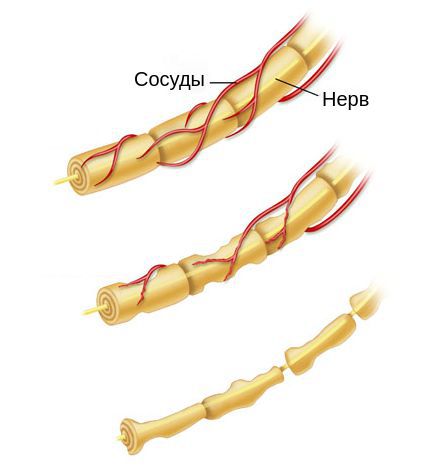

Задержка созревания нервной системы наиболее популярная гипотеза этиопатогенеза энуреза. Согласно этой концепции, незрелость центральной нервной системы (ЦНС) приводит к нарушению регуляции функций различных систем организма. По данным антенатальной медицины важными предрасполагающими факторами, формирующими задержку темпов созревания, являются раннее органическое поражение головного мозга гипоксического и травматического генеза, вызванное патологическим течением беременности и родов, а также травмы ЦНС и нейроинфекции [18, 21, 22, 25]. Клиническим проявлением постгипоксической церебральной недостаточности на органном уровне является симптомокомплекс расстройств вегетативной нервной системы в виде нейрогенных дисфункций мочевого пузыря, нарушений регуляции почечного кровотока и, по данным ряда авторов, циркадного ритма секреции вазопрессина [28]. Подтверждением данной гипотезы являются высокие темпы спонтанных ремиссий энуреза — у 10–15% детей в год [7, 16]. Урологическими исследованиями последних лет установлено, что в 5–10% случаев энурез является наиболее ярким, а порой и единственным симптомом неблагополучия в мочевой системе [49, 50]. Под маской энуреза могут скрываться пороки развития органов мочевыводящей системы, миелодисплазия, дисфункции мочевого пузыря, пузырно-мочеточниковый рефлюкс и др.

Результаты исследований по изучению роли нарушений мочеиспускания в формировании энуреза весьма противоречивы. J. P. Norgaard et al. (1997) отмечают, что первичный ночной энурез в 85% случаев является моносимптомным, а нестабильность мочевого пузыря у этих детей имеет место в 16%. По данным Центра патологии мочеиспускания Московского НИИ педиатрии и детской хирургии расстройства функции мочевого пузыря нейрогенного генеза являются одной из ведущих причин вторичной природы энуреза, а моносимптомный энурез встречается всего в 3,9% случаев (Е. Л. Вишневский с соавт., 2005, Тюмень).

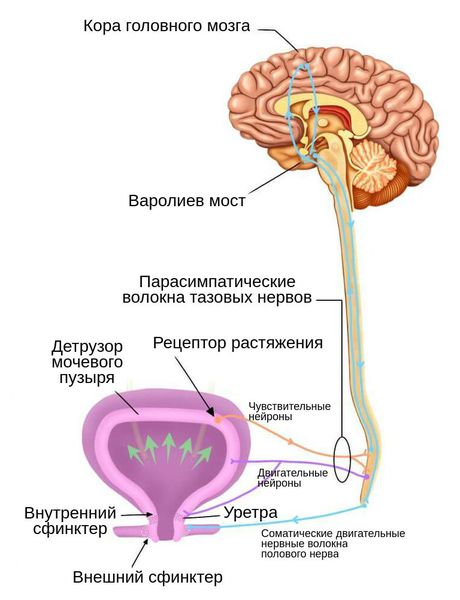

В норме становление функции контроля над мочеиспусканием можно представить следующими характеристиками:

В первые месяцы жизни мочеиспускание происходит полностью рефлекторно — прямая парасимпатическая стимуляция. Период наполнения сменяется неконтролируемым опорожнением.

В возрасте 1–2 лет информация достигает коры головного мозга. Ребенок учится управлять мочеиспусканием.

Расстройства функции мочевого пузыря при энурезе проявляются клинически, в первую очередь, в виде гиперактивного мочевого пузыря, представляющего собой полный или неполный синдром императивного мочеиспускания (поллакиурия, императивные позывы, императивное недержание мочи, ноктурия). Считается, что ночной энурез у детей в структуре данного симптомокомплекса является эквивалентом ноктурии у взрослых.

Нарушения реакции активации во время сна. Ряд авторов рассматривают энурез как патологический феномен сна и считают глубокий сон причиной энуреза.

Нарушения ритма секреции антидиуретического гормона и ночная полиурия. У здоровых лиц существует выраженная циркадная (суточная) вариация выделения мочи и ее плотности. Ночное повышение секреции вазопрессина приводит к снижению выработки мочи в ночное время. При нарушении секреции антидиуретического гормона ночью выделяются большие объемы мочи низкой плотности. Более чем у 75% детей с энурезом отмечается ночная полиурия.

Генетические факторы. 75% родственников первой степени родства пациентов с энурезом также страдают этим расстройством. Локус, ответственный за развитие ночного энуреза, идентифицирован на длинном плече 12 хромосомы. Тип наследования энуреза — аутосомно-доминантный.

Социально-психологические факторы и стресс. Доказано, что стрессы (развод или смерть родителей, частые конфликты в семье), особенно в первые 4–6 лет жизни ребенка, наносят глубокую травму психике ребенка, которая может реализоваться энурезом в качестве реакции протеста родителям и психотравмирующей ситуации. Установлен несомненный факт: после излечения от энуреза у детей наблюдаются обычно положительные психологические изменения [61].

Диагностика

При первичном обращении ребенка к врачу с жалобой на ночное недержание мочи, в первую очередь, необходимо исключить порок развития мочевого тракта и позвоночника, инфекционно-воспалительные заболевания мочевыделительной системы, заболевания центральной нервной системы, диабет. Важную роль в определении этиологии энуреза и выборе лечебной тактики играет анамнез. Особое внимание следует уделять изучению акушерского анамнеза, в частности, наличию угрозы прерывания беременности, гестоза, анемии, маловодия, многоводия, хронической внутриутробной гипоксии плода, задержки внутриутробного развития, асфиксии в родах. Выясняются особенности развития ребенка первые три года жизни (ушибы, сотрясения головного и спинного мозга, нейроинфекции, операции на ЦНС и других органах). С. Я. Долецкий (1984) указывал, что травма головного и спинного мозга, нанесенная органу, находящемуся в состоянии быстрого развития и дозревания, прогностически особенно неблагоприятна [18]. Большое значение придается выяснению стиля воспитания, требований родителей к формированию навыков опрятности у ребенка, наличию лейкоцитурии, запоров, энкопреза. Определяют генетическую предрасположенность, характер недержания мочи, частоту эпизодов и тип энуреза; факторы, предшествовавшие началу заболевания (психическая травма, нервное потрясение, переохлаждение, острое заболевание с повышением температуры тела, с изменениями или без них в анализах мочи), характер ночного сна ребенка, наличие патологических феноменов сна в виде снохождения, сноговорения, бруксизма (скрип зубами). Детальная, тщательная история больного энурезом позволит избежать многих ненужных обследований.

Основополагающая роль в диагностике нарушений функции мочевого пузыря отводится клиническому анализу мочеиспускания. Функция мочевого пузыря оценивается путем регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий в течение 2–3 дней, заполняются специальные таблицы, позволяющие выявить «зрелый тип мочеиспускания» и синдром императивного мочеиспускания [28]. Учитываются также показатели физического и психического развития ребенка. При физикальном осмотре исследуются органы брюшной полости и урогенитальной системы. Проводится осмотр поясничной области с целью выявления эпителиальных втяжений, оволосения кожных покровов в области крестца, указывающих на возможность аномалий строения позвоночника и спинного мозга [64]. При исследовании неврологического статуса обращают внимание на состояние двигательной, чувствительной, рефлекторной сферы (обязательно исследуются чувствительность в области промежности и тонус анального сфинктера) [22, 33]. Производится серия анализов мочи, а при необходимости — бактериологическое исследование. Уже на этой стадии можно определить предполагаемую причину энуреза и дальнейшую тактику обследования.

Нарушения функции мочевого пузыря в виде частых (более 8 раз в сутки), редких (менее 5 раз в сутки) мочеиспусканий, императивных (внезапно возникших сильных) позывов на мочеиспускание, признаков «незрелого мочеиспускания» у ребенка старше четырех лет, дневной энурез и лейкоцитурия являются показаниями для проведения углубленного обследования. Таким детям необходимо провести ультрасонографию почек и мочевого пузыря, измерение остаточной мочи, урофлоуметрию, рентген люмбосакрального отдела позвоночника, микционную цистоуретрографию. При вторичном энурезе следует выполнить уродинамическое обследование. По показаниям проводятся экскреторная урография, цистоскопия, электроэнцефалография и психологическое консультирование. В идеале пациенты с энурезом при выявлении урологической патологии должны направляться в соответствующие центры для дальнейшего обследования и лечения у детского уролога. Если это невозможно, то другие специалисты, проявляющие интерес к этой области медицины, могут кооперативно помочь таким пациентам.

Анализ литературы и собственный опыт наблюдения за более чем 3000 больных, страдающих энурезом, позволили выявить факторы, формирующие дисфункции мочевого пузыря и энурез, и обосновать новые подходы к выбору лечения данного заболевания с позиции его патогенеза. Комплексная программа лечения и реабилитации детей, страдающих энурезом, явилась результатом обобщения опыта работы команды специалистов: урологов, психоневрологов, реабилитологов, психологов и самих родителей ребенка, которые являлись полноправными членами команды. Координирующим звеном в этой технологической цепочке является врач-уролог.

За последние пять лет на базе Саратовской областной детской клинической больницы обследовано 379 больных энурезом в возрасте 5–17 лет (63% мальчиков и 37% девочек). В зависимости от причин энуреза больные были разделены на три группы: с нейрогенными дисфункциями мочевого пузыря (54%), пороками развития мочевой системы (35%) и первичным моносимптомным энурезом (11%). Проведенные исследования показали, что клиническая картина дисфункции мочевого пузыря при энурезе представлена как изолированным непроизвольным мочеиспусканием во время сна при первичном моносимптомном ночном энурезе, так и его сочетанием с полным и неполным синдромом императивного мочеиспускания. Наиболее значимыми факторами, формирующими дисфункцию мочевого пузыря и энурез, явились средний эффективный объем мочевого пузыря, число мочеиспусканий в сутки, задержка формирования «зрелого» волевого контроля мочеиспускания, императивные позывы (р

Т. В. Отпущенникова*, кандидат медицинских наук

И. В. Казанская**, доктор медицинских наук, профессор

*Саратовский государственный медицинский университет, Саратов

**Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава, Москва

Источник

Энурез — симптомы и лечение

Что такое энурез? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Мещеряковой О. С., невролога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Энурез — это заболевание, основным проявлением которого является недержание мочи. При этом способность контролировать опорожнение мочевого пузыря либо утрачена, либо ещё не сформирована [2] .

Данное расстройство может возникнуть в любом возрасте. Оно значительно влияет на психическое состояние и настроение пациента. Невозможность осуществлять даже относительно недлительные поездки, наличие «тайны» о ночном непроизвольном мочеиспускании — всё это и многое другое осложняет жизнь человека и доставляет ему массу неудобств. Именно поэтому врачу необходимо своевременно назначить обследование, прояснить причины возникновения недуга и подобрать адекватное лечение.

Этиология

Причины возникновения энуреза недостаточно изучены. До сих пор врачами разных специализаций проводится огромное количество исследований на этот счёт. Пока можно указать лишь несколько теорий возникновения данного заболевания. Хотя сразу стоит отметить, что в лечении энуреза предпочтительнее использовать системный подход, который учитывает каждую из предложенных ниже теорий [8] .

Одной из них является дисфункция созревания — задержка развития нервной системы в связи с органической патологией или функциональными (психогенными) нарушениями. Данная дисфункция представляет собой нарушение или отставание в формировании определённых функций при морфологически незрелых структурах головного мозга. Сторонники этой теории считают, что при задержке развития нервной системы существенно затрудняется сознательный контроль мочеиспускания. К примеру, это наблюдается при патологическом течении беременности или нейроинфекциях.

Теория наследственности предполагает, что дети, чьи родители имели данное заболевание, страдают энурезом значительно чаще, чем дети, в семье которых данного заболевания не было.

Сторонники гормональной теории указывают на нарушение выработки вазопрессина — гормона, связанного с удержанием воды в организме. Его количество обратно пропорционально количеству мочи. В норме выработка данного гормона повышается в ночное время суток, поэтому объём мочи уменьшается. Однако в случае критически низкой секреции гормона в ночное время существует высокая вероятность возникновения ночного энуреза. Снижение уровня вазопрессина наблюдается при несахарном диабете, в том числе его нефрогенной (почечной) форме.

Психогенная теория предполагает, что дети, подверженные влиянию стрессовых факторов больше других, чаще всего сталкиваются с проблемой ночного недержания мочи. К таким стрессовым факторам относят неблагоприятную обстановку в семье, плохие или нестабильные отношения со сверстниками, страхи, травлю (буллинг), СДВГ, неадекватно заниженную самооценку и пр. Указанные психологические нарушения, как правило, считаются лишь фактором развития ночного недержания мочи, так как их прямая связь с энурезом ещё не доказана. Например, у детей с разрешившимся энурезом и сохранившимися психологическими проблемами рецидивы в большинстве своём отсутствуют [6] . Кроме того, врач-нефролог Е. И. Черноруцкая отмечает, что после разрешения ситуации с энурезом значительно улучшается психологическое состояние пациента. Всё это может говорить о возникновении психологических проблем вследствие энуреза, а не наоборот [12] .

Факторы риска

Что касается причин возникновения энуреза у взрослых людей, то исследования показывают, что чаще всего это связано с различными патологиями:

- заболеваниями нервной системы — инсультом, нейрогенным мочевым пузырём, травмой спинного мозга, рассеянным склерозом;

- заболеваниями мочевыводящей системы — почечный несахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, инфекции, приводящие к циститу, простатит, стриктура уретры (сужение мочеиспускательного канала), слабость мышц тазового дна (чаще возникает у женщин после родов), ослабление тонуса мышц мочевого пузыря (чаще формируется с возрастом) [4] .

Также энурез может быть вызван приёмом противоаллергических или противозачаточных средств.

К причинам появления энуреза у беременных можно отнести сильное увеличение размеров матки, потерю тонуса и перерастяжение мышц тазового дна, активные движения плода, а также его вес, количество околоплодных вод и наличие многоплодной беременности.

Распространённость энуреза у детей в возрасте от 4 до 15 лет составляет 2,3-30 %. В возрасте 5 лет ночной энурез встречается у 15-20 % детей, а к моменту поступления ребёнка в школу — у 7-12 % детей. Для 18-летних и взрослых ночной энурез характерен в 1-1,5 % случаев. Важно заметить, что 15-17 % детей спонтанно выздоравливают к подростковому возрасту [6] .

Симптомы энуреза

К основным признакам заболевания относят недержание мочи. Эта особенность отрицательно сказывается на психическом состоянии как ребёнка, так и взрослого человека. У детей и подростков энурез приводит к стеснительности, замкнутости, закомплексованности, а также проявлению противоположных качеств — излишней агрессивности и эмоциональной неустойчивости.

Доминирующим симптомом энуреза у детей остаётся непроизвольное опорожнение мочевого пузыря во сне, значительно реже — во время бодрствования. Обычно эпизоды недержания мочи возникают не так часто, но стабильно (к примеру несколько раз в месяц или в неделю). Иногда непроизвольное мочеиспускание возникает несколько раз за ночь. Зачастую моча непроизвольно выделяется в первой половине ночи, когда ребёнок погружен в фазу глубокого сна, при этом пациент может даже не проснуться [12] .

К признакам осложнённого энуреза у детей относят:

- более частое или редкое опорожнение мочевого пузыря;

- отсутствие позывов на мочеиспускание или контроля над ними;

- вялая струя мочи и др.

У некоторых детей с энурезом также нарушается контроль работы тазовых органов: запоры или энкопрез (недержание кала), а также наблюдаются психологические особенности — повышенная тревожность и нарушения сна (долго не может заснуть, с трудом просыпается, сон становится беспокойным и поверхностным или чрезмерно глубоким) [6] [13] .

Симптомами энуреза у взрослых зачастую являются частые неконтролируемые позывы к мочеиспусканию, обычно сопровождающиеся подтеканием мочи. У беременных женщин подобные симптомы появляются во втором и третьем триместре беременности. Они могут быть спровоцированы резкими движениями, в том числе кашлем, чиханием, смехом.

Патогенез энуреза

Функцией сознательного контроля физиологических отправлений наделена кора больших полушарий головного мозга. В норме оттуда направляется сигнал к сфинктеру мочевого пузыря, который позволяет мышцам расслабиться и опорожнить орган.

Однако сначала выполняется процесс наполнения мочевого пузыря с возбуждением рецепторов его стенок. Когда мочевой пузырь заполняется хотя бы на четверть, от его рецепторов посылается сигнал к головному мозгу. При этом человек станет испытывать позывы к мочеиспусканию. Но даже в случае переполненности мочевого пузыря контроль сфинктера остаётся на сознательном уровне.

Физиология

Отечественные и зарубежные исследователи соглашаются с мнением о том, что основой патогенеза недержания мочи является задержка формирования рефлекторного контроля за мочеиспусканием [1] [3] [5] [6] [8] [13] [14] . Нефролог Т. В. Отпущенникова указывает, что при нормальном развитии ребёнка такой контроль может быть сформирован к 3-4 годам, когда мочевой пузырь малыша увеличивается в объёме, а количество мочеиспусканий в сутки сокращается до 7-9 раз. Это позволяет детям осознанно начинать или сдерживать процесс мочеиспускания, придерживаться необходимых гигиенических правил, а также пробуждаться при наполнении мочевого пузыря [12] .

В случае задержки функционального созревания центральной нервной системы ребёнка к определённому возрасту не формируются необходимые функции и замедляется процесс развития осознанного контроля мочеиспускания. Это приводит к развитию энуреза. Кроме того, давно доказано, что зачастую с энурезом у детей сопряжены различные варианты задержки развития — проблемы с контролем дефекации, задержка моторного и/или речевого развития. Эти процессы взаимосвязаны, поэтому не могут развиваться отдельно друг от друга или с различной скоростью. Спонтанное исчезновение проявлений недержания мочи у детей может говорить об окончательной и успешной сформированности контроля над процессом мочеиспускания. Такое может произойти в возрасте от 5 до 8-9 лет.

Патогенез энуреза у женщин обычно связан с мышцами тазового дна. В случае их ослабления может возникнуть не только энурез, но и опущение или даже выпадение органов малого таза. Ослабление мышц может быть вызвано частыми родами, неоднократными поднятиями тяжестей, перенапряжением мышц, а также операциями на органах малого таза.

У остальных взрослых механизм развития энуреза может быть связан с приобретённой дисфункцией нервных окончаний. Такие изменения наблюдаются, например, при диабете и рассеянном склерозе.

Классификация и стадии развития энуреза

Энурез подразделяют на несколько видов:

- первичный и вторичный;

- дневной и ночной;

- осложнённый и неосложнённый [7] .

Рассмотрим их более подробно.

При первичном энурезе заболевание манифестирует уже с первых дней жизни, то есть у ребёнка нет длительных периодов, когда бы он просыпался сухим. Под длительными периодами понимаются периоды от трёх до шести месяцев, в которые не происходит произвольное мочеиспускание, а также не наблюдаются симптомы органического или психоэмоционального характера (например признаки патологии выделительной системы).

По данным невролога Н. Н. Заваденко, первичный вид энуреза наиболее распространён. К примеру, у детей младшего возраста он встречается в 80-90 % случаев [7] . Однако с увеличением возраста пациентов растёт доля вторичного энуреза. Например, к 12 годам она достигает 50 % [12] .

При вторичном (рецидивирующем) энурезе нарушение процесса мочеиспускания появляется повторно по прошествии достаточно долгого периода ремиссии — от 3-6 месяцев до 3-4 лет. Вторичный энурез связан с другими видами заболеваний — урологическими, неврологическими, психическими и/или эндокринными [14] . Данный вид энуреза может возникнуть после установления контроля над мочеиспусканием, но не раньше чем через 6 месяцев от этого момента.

При моносимптомном ночном энурезе признаки недержания мочи возникают только в течение ночи и не зависят от таких аспектов, как частота, характер и тяжесть патологии. Указанный тип энуреза чаще всего проходит самопроизвольно. Это связано с одним или комплексом нижеуказанных оснований:

- более медленное созревание мочевого пузыря, чем обычно;

- небольшой объём мочевого пузыря;

- сниженное высвобождение вазопрессина (гормона, удерживающего воду в организме);

- трудности с пробуждением.

Дневной энурез проявляется как частыми неконтролируемыми позывами к мочеиспусканию, так и подтеканием мочи.

Неосложнённым энурез можно считать тогда, когда объективное обследование и лабораторные исследования мочи не указывают на патологические изменения. К осложнённым его можно отнести в том случае, если у пациента выявят какую-либо патологию: инфекцию мочевыводящих путей, изменения в их строении или работе, заболевание центральной нервной системы (например минимальную мозговую дисфункцию, врождённое недоразвитие спинного мозга) [13] .

Осложнения энуреза

Важно понимать, что игнорирование проблемы недержания может отразиться на ребёнке массой последствий и осложнений во всех спектрах его жизни [10] . В первую очередь речь идёт о психологическом дискомфорте, ведь даже запах мочи вызывает у человека чувство униженности и неполноценности. Кроме того, недержание мочи днём вынуждает его избегать дальних поездок и массовых мероприятий. Все эти трудности возникают не только у детей, но и у взрослых.

К осложнениям энуреза у взрослых пациентов можно отнести инфекционные и воспалительные патологии мочевыделительной системы — пиелонефрит, цистит, орхит, эпидидимит, уретрит, простатит и др. Эти заболевания проявляются такими симптомами, как болезненное ощущение или дискомфорт во время мочеиспускания, боль в поясничной области, неприятные ощущения во время половых контактов. На фоне имеющихся симптомов часть пациентов склонны к депрессии, проявлениям бессонницы и тревожности.

Диагностика энуреза

На врачебном приёме пациента с жалобами на энурез необходимо исключить пороки развития и инфекционно-воспалительные заболевания мочевыделительной системы, а также позвоночника. С этой целью проводят:

- сбор анамнеза — истории болезни;

- неврологический осмотр;

- УЗИ мочевого пузыря — проводится на полный мочевой пузырь;

- определение остаточной мочи — измерение объёма мочи, которая остаётся после мочеиспускания, с помощью УЗИ или введения катетера в мочевой пузырь;

- УЗИ почек;

- общий анализ мочи;

- анализ мочи по Нечипоренко для диагностики воспалительного процесса;

- рентгенографию пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Чтобы определить характер недержания мочи, нужно тщательно собрать анамнез: уточнить частоту эпизодов недержания (например сколько раз в неделю ребёнок просыпается в мокрой постели), рассмотреть вопрос наследственной отягощённости, изучить моменты, предшествующие началу заболевания.

Затем в обязательном порядке проводится осмотр брюшной полости и мочевыделительной системы с использованием УЗИ (редко — КТ и МРТ), осмотр пояснично-крестцовой области с использованием рентгенографии (при необходимости — КТ и МРТ), сдача нескольких общих анализов мочи (для достоверности) [9] .

Лечение энуреза

Лечение недержания мочи предполагает комплексный подход и включает несколько важных аспектов: медикаментозную терапию, соблюдение режима, физиотерапию, психотерапию и тренировку мочевого пузыря.

Медикаментозная терапия

Фармакотерапия назначается индивидуально. На современном этапе применяется три группы препаратов:

- лекарства, направленные на уменьшение выработки мочи (например десмопрессин);

- препараты антихолинэргического действия, которые увеличивают объём мочевого пузыря и возвращают стабильность его сокращений (например оксибутинин);

- трициклические антидепрессанты (например имипрамин) [5] .

Режимная терапия

Одним из основных и немаловажных показателей при лечении энуреза является правильное потребление необходимого объёма жидкости в течение дня. Взрослый пациент или родители ребёнка с энурезом должны понимать, что объём потребляемой жидкости зависит от особенностей пищевого рациона и физической активности. Поэтому рекомендуется пересмотреть семейный рацион и прекратить потребление напитков, содержащих высокий уровень сахара или кофеин, так как они провоцируют потребление дополнительного объёма жидкости [8] . Также нужно учитывать, что объём жидкости зависит от температуры окружающей среды. Например, летом мы часто потеем, поэтому жидкость частично выходит через кожу, а зимой или при нахождении в прохладном помещении этот же объём жидкости будет выходить только с мочой.

Ребёнку желательно посещать туалет через регулярные промежутки времени в течение дня (как правило, 4-5 раз), а также незадолго до сна.

Физиотерапия

Физиотерапия включает магнитотерапию, лазеротерапию, электрофорез, индуктотермию, электростимуляцию, гальванизацию, тепловые процедуры, иглорефлексотерапию, элементы лечебной физкультуры. Данные процедуры необязательны, они входят в комплексное лечение.

Психотерапия

Во время лечения энуреза стоит пользоваться методом положительного психологического подкрепления. По сути это является мотивационной терапией, в ходе которой пациента поощряют не за результат (когда ночь прошла без непроизвольного мочеиспускания), а за поступки, направленные на выполнение всех предписаний врача — употребление оптимального объёма воды в течение дня, самостоятельный поход в туалет перед сном, приём необходимых лекарств. Крайне важно не применять никаких наказаний [14] . Они могут привести к усилению проблемы и появлению других невротических проявлений. Оптимальным вариантом будет посещение психотерапевта или детского психолога параллельно с другими аспектами лечения.

Тренировка мочевого пузыря

Также важно тренировать мочевой пузырь — увеличивать его ёмкость. При этом средний объём выделяемой мочи за раз не должен превышать объём самого мочевого пузыря, соответствующего возрастной норме. Данный метод предполагает высокую заинтересованность пациента и не может являться единственным способом лечения. Суть таких тренировок состоит в последовательной задержке ребёнком мочи на нарастающие по длительности промежутки времени после первого ощущения позыва к мочеиспусканию. Объём выделенной мочи при этом отмечается раз в неделю в дневнике. Это нужно для оценки эффективности тренировок. В итоге они должны нормализовать показатели расчётного объёма объёма мочи в соответствии с возрастом конкретного пациента.

Можно ли лечить энурез в домашних условиях

Если ребёнок, страдающим энурезом, достиг 6-летнего возраста, то «выжидательная» тактика родителей, предполагающая отказ от какого-либо лечения, не оправдана. Такой ребёнок должен получать квалифицированную медицинскую и психологическую помощь [5] .

В большинстве случаев при грамотной адекватной терапии врачу удаётся прекратить энурез у детей. О полном излечении можно говорить только в случае исчезновения эпизодов недержания мочи у ребёнка в течение двух лет. При этом лечебные мероприятия предполагают настойчивость и терпение со стороны родителей и медицинских работников, а также доброжелательное и требовательное отношение к ребёнку.

Народные методы лечения энуреза

Лечение энуреза отварами трав, обтираниями, компрессами и прочими методами народной медицины не имеет доказанной эффективности и может быть опасным.

Как родителям помочь ребёнку с энурезом

Родителям следует оградить ребёнка от стрессовых ситуаций и обеспечить комфортную обстановку в семье. А также укладывать спать в одно и то же время, соблюдать питьевой режим, организовать спальное место и следить за температурой в комнате.

Прогноз. Профилактика

Данное заболевание, как указывают многие исследователи, имеет относительно доброкачественное течение: ежегодно у 15 % детей стабильно может быть достигнута спонтанная ремиссия, а к 15-18 годам энурез может быть выявлен лишь у 1-2 %людей [3] [4] [6] [8] [9] . У взрослых спонтанная ремиссия не наступает, так как непроизвольное мочеиспускание возникает на фоне других заболеваний и патологий.

В большинстве случаев при грамотной адекватной терапии врачу удаётся прекратить энурез у детей. О полном излечении можно говорить только в случае исчезновения эпизодов недержания мочи у ребёнка в течение двух лет. При этом лечебные мероприятия предполагают настойчивость и терпение со стороны родителей и медицинских работников, а также доброжелательное и требовательное отношение к ребёнку.

Если ребёнок, страдающим энурезом, достиг 6-летнего возраста, то «выжидательная» тактика родителей, предполагающая отказ от какого-либо лечения, не оправдана. Такой ребёнок должен получать квалифицированную медицинскую и психологическую помощь [5] .

Важно отметить, что часть «аномальных» симптомов у детей с ночным энурезом таковыми не являются, поскольку эпизоды недержания мочи периодически отмечаются и у здоровых детей.

К профилактическим мерам энуреза у детей можно отнести:

- борьбу с причинами недержания мочи на ранних сроках;

- формирование позитивной эмоциональной обстановки, окружающей ребёнка;

- своевременное приучение ребёнка к горшку и отказ от использования одноразовых подгузников (не позднее двух лет).

К мерам профилактики энуреза у взрослых можно отнести:

- своевременное лечение инфекционных заболеваний мочевыводящих путей;

- обследование предстательной железы и простаты у мужчин;

- активный образ жизни (профилактика гиподинамии).

По инициативе Международного общества по проблемам детского недержания и Европейского общества урологии в 2015 году был учреждён Всемирный день борьбы с энурезом, проходящий в последний вторник мая. Это связано с важностью данной проблемы и низкой осведомлённостью родителей о мерах, которые необходимо принимать при появлении энуреза у ребёнка. В этот день в медицинских учреждениях проводятся дни открытых дверей к урологу, лекции и беседы с пациентами, раздаётся краткая информация в виде буклетов и листовок.

Источник