- Искусственное дыхание

- Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

- Что такое ИВЛ?

- Показания к искусственной вентиляции легких

- Инвазивная вентиляция легких

- Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

- Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

- Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

- Неинвазивная вентиляция легких

- НИВЛ — что это?

- Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

- Способы выполнения искусственного дыхания

Искусственное дыхание

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) – это введение воздуха (либо кислорода) в дыхательные пути человека с целью восстановления естественной вентиляции легких. Относится к элементарным реанимационным мероприятиям.

Типичные ситуации, требующие ИВЛ:

— происшествие на воде;

— удар током и другие.

Существуют различные способы ИВЛ. Наиболее эффективным, при оказании первой помощи не специалистом, считается искусственное дыхание «рот-в-рот» и «рот-в-нос».

Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо немедленно провести искусственную вентиляцию легких.

Искусственное дыхание рот-в-рот:

1. Обеспечьте проходимость верхних дыхательных путей. Поверните голову пострадавшего на бок и пальцем удалите из полости рта слизь, кровь, инородные предметы. Проверить носовые ходы пострадавшего; при необходимости очистите их.

2. Запрокиньте голову пострадавшего, удерживая шею одной рукой. Не меняйте положение головы пострадавшего при травме позвоночника!

3. Зажмите нос пострадавшего большим и указательным пальцем. Глубоко вдохните, плотно прижмитесь губами ко рту пострадавшего. Сделайте выдох в легкие пострадавшего. Первые 5-10 выдохов должны быть быстрыми (за 20-30 секунд), затем – 12-15 выдохов в минуту.

4. Следите за движением грудной клетки пострадавшего. Если грудь пострадавшего при вдохе воздуха поднимается, значит, вы все делаете правильно.

Источник

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

К искусственной вентиляции легких (ИВЛ) прибегают для оказания помощи пациентам с острой или хронической дыхательной недостаточностью, когда больной не может самостоятельно вдыхать необходимый для полноценного функционирования организма объем кислорода и выдыхать углекислый газ. Необходимость в ИВЛ возникает при отсутствии естественного дыхания или при его серьезных нарушениях, а также во время хирургических операций под общим наркозом.

Что такое ИВЛ?

Искусственная вентиляция в общем виде представляет собой вдувание газовой смеси в легкие пациента. Процедуру можно проводить вручную, обеспечивая пассивный вдох и выдох путем ритмичных сжиманий и разжиманий легких или с помощью реанимационного мешка типа Амбу. Более распространенной формой респираторной поддержки является аппаратная ИВЛ, при которой доставка кислорода в легкие осуществляется с помощью специального медицинского оборудования.

Показания к искусственной вентиляции легких

Искусственная вентиляция легких проводится при острой или хронической дыхательной недостаточности, вызванной следующими заболеваниями или состояниями:

- хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

- муковисцидоз;

- пневмония;

- кардиогенный отек легких;

- рестриктивные патологии легких;

- боковой амиотрофический синдром;

- синдром ожирения-гиповентиляции;

- кифосколиоз;

- травмы грудной клетки;

- дыхательная недостаточность в послеоперационный период;

- дыхательные расстройства во время сна и т. д.

Инвазивная вентиляция легких

Эндотрахеальная трубка вводится в трахею через рот или через нос и подсоединяется к аппарату ИВЛ

При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия – хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.

Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.

Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

Подключенный к аппарату ИВЛ человек не может ни говорить, ни принимать пищу. Интубация доставляет не только неудобства, но и болезненные ощущения. Ввиду этого пациента, как правило, вводят в медикаментозную кому. Процедура проводится только в условиях стационара под наблюдением специалистов.

Инвазивная вентиляция легких отличается высокой эффективностью, однако интубация предполагает введение пациента в медикаментозную кому. Кроме того, процедура сопряжена с рисками.

Традиционно инвазивную респираторную поддержку применяют в следующих случаях:

- отсутствие эффекта или непереносимость НИВЛ у пациента;

- повышенное слюнотечение или образование чрезмерного количества мокроты;

- экстренная госпитализация и необходимость немедленной интубации;

- состояние комы или нарушение сознания;

- вероятность остановки дыхания;

- наличие травмы и/или ожогов лица.

Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

Принцип работы приборов для инвазивной ИВЛ можно описать следующим образом.

- Для краткосрочной ИВЛ эндотрахеальная трубка вводится в трахею больного через рот или нос. Для долгосрочной ИВЛ на шее пациента делается разрез, рассекается передняя стенка трахеи и непосредственно в ее просвет помещается трахеостомическая трубка.

- Через трубку в легкие подается дыхательная смесь. Риск утечки воздуха сведен к минимуму, поэтому больной гарантированно получает нужное количество кислорода.

- Состояние больного можно контролировать с помощью мониторов, на которых отображаются параметры дыхания, объем подаваемой воздушной смеси, сатурация, сердечная деятельность и др. данные.

Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

Оборудование для инвазивной вентиляции легких имеет ряд характерных особенностей.

- Полностью берет на себя функцию дыхания, т.е. фактически дышит вместо пациента.

- Нуждается в регулярной проверке исправности всех клапанов, т.к. от работоспособности системы зависит жизнь больного.

- Процедура должна контролироваться врачом. Отлучение пациента от аппарата ИВЛ также предполагает участие специалиста.

- Используется с дополнительными аксессуарами – увлажнителями, откашливателями, запасными контурами, отсосами и т. д.

Неинвазивная вентиляция легких

За последние два десятилетия заметно возросло использование оборудования неинвазивной искусственной вентиляции легких. НИВЛ стала общепризнанным и широко распространенным инструментом терапии острой и хронической дыхательной недостаточности как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

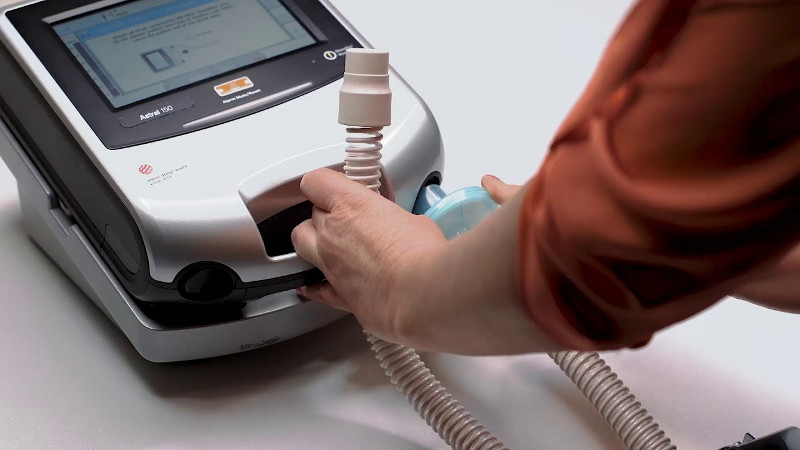

Одним из ведущих производителей медицинских респираторных устройств является австралийская компания ResMed

НИВЛ — что это?

Неинвазивная вентиляция легких относится к искусственной респираторной поддержке без инвазивного доступа (т.е. без эндотрахеальной или трахеостомической трубки) с использованием различных известных вспомогательных режимов вентиляции.

Оборудование подает воздух в интерфейс пациента через дыхательный контур. Для обеспечения НИВЛ используются различные интерфейсы – носовая или рото-носовая маска, шлем, мундштук. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку на вдохе.

Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

Ключом к успешному использованию неинвазивной вентиляции легких является признание ее возможностей и ограничений, а также тщательный отбор пациентов (уточнение диагноза и оценка состояния больного). Показаниями для НИВЛ являются следующие критерии:

- одышка в состоянии покоя;

- частота дыхания ЧД>25, участие в респираторном процессе вспомогательной дыхательной мускулатуры;

- гиперкапния (PaC02>45 и его стремительное нарастание);

- уровень Ph

Источник

Способы выполнения искусственного дыхания

Практическое занятие №11

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания.

Время выполнения: 2 часа

Материальное обеспечение: конспект, дидактический материал, подстилка на пол, салфетка или кусок марли, муляж человека.

Видео фрагмент: «Базовая сердечно-лёгочная реанимация (СЛР)».

Краткие теоретические сведения

Общие сведения о первой помощи

Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени нередко предполагает необходимость проведения им искусственного дыхания, имеющего при определенных обстоятельствах решающее значение в спасении от гибели.

Дыхание – физиологический процесс, при котором происходит обмен газов между организмом и внешней средой. Организм получает кислород, необходимый всем его клеткам и тканям, и выделяет углекислоту, накопившуюся в результате их жизнедеятельности.

К органам дыхания относятся воздухоносные пути (полость носа, гортань, трахея, бронхи) и легкие.

Показания к проведению искусственного дыхания. Искусственное дыхание проводят, если:

· отсутствует естественное дыхание;

· естественное дыхание резко нарушено (поверхностное редкое дыхание, особенно с нарушением ритма, дыхание в виде редких «хватающих воздух» вдохов, не ритмичное, неравномерное по глубине дыхание при наличии цианоза);

· при дыхании с большими перерывами (периодическое дыхание), особенно в тех случаях, когда оно сопровождается появлением цианоза («синюшности» слизистых губ и кожных покровов лица) и наблюдается у пострадавших, находящихся в бессознательном состоянии.

Реанимация – комплекс мер, направленных на поддержание жизнедеятельности человека. При терминальном состоянии пострадавшего имеется всего 10-15 с для определения тяжести его состояния. Для этого проверяют наличие у него сознания, дыхания и сердечной деятельности. После проверки надо быстро принять решение о необходимости реанимационных действий.

Сердечно-легочная реанимация является экстренным мероприятием, проводимым при внезапно развившейся остановке сердца или дыхания (см. выше).

«Инструкция по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий», утвержденная Минздравом России в 2003 г., предусматривает, что реанимационные мероприятия могут быть прекращены только при констатации смерти человека. Реанимационные мероприятия не проводятся при наличии признаков биологической смерти.

Способы выполнения искусственного дыхания

Неаппаратные способы менее эффективны, чем аппаратные, но могут немедленно выполняться без каких-либо приспособлений и приборов как в условиях ЧС мирного времени, так и в очагах поражения атомным и химическим оружием.

Неаппаратные способы искусственного дыхания делятся на два вида: искусственное дыхание выдыхаемым воздухом («изо рта в рот», «изо рта в нос», «рот к воздуховоду») и ручные способы.

Искусственное дыхание выдыхаемым воздухом. В настоящее время установлено, что наиболее эффективными способами искусственного дыхания являются те, которые воспроизводят вдох путем вдувания в легкие пострадавшего выдыхаемого воздуха спасающего. Так как известно несколько различных модификаций этого способа, то они объединяются под общим названием искусственного дыхания (оживления) выдыхаемым воздухом.

Необходимо обеспечить приток к пострадавшему свежего воздуха: расстегнуть ему воротник, ремень, пояс и другие стесняющие дыхание части одежды, очистить полость рта от рвотных масс, крови и слизи, вынуть зубные протезы при их наличии. Это делают пальцами, салфеткой, тряпочкой, марлевой повязкой.

Если челюсти пострадавшего плотно сжаты, воздух в его легкие нужно вдувать через нос (способ «изо рта в нос»). Для этого голову пострадавшего также одной рукой удерживают в запрокинутом положении, а другой рукой закрывают ему рот. Затем оказывающий помощь, сделав глубокий вдох, через платок охватывает своими губами нос пострадавшего и вдувает в него воздух. Как только грудная клетка пострадавшего расширится, оказывающий помощь отнимает свой рот от его носа и снимает руку с его рта – происходит выдох.

К числу достоинств способа искусственное дыхание выдыхаемым воздухом относится следующее:

· он выполним каждым человеком;

· при частоте дыхания 12 — 20 раз в минуту количество вдуваемого воздуха достигает 100 — 1500 мл, что полностью обеспечивает достаточную степень насыщения кислородом артериальной крови и выведение из организма углекислоты;

· он применим при любых нарушениях дыхания;

· его может выполнять один человек в течение 30 – 60 мин;

· при его выполнении оказывающий помощь может лежать.

Ручные способы искусственного дыхания. Из ручных способов наиболее эффективными считаются те, при выполнении которых активными являются как вдох, так и выдох. Оснащение: подстилка на пол, длинные ремни (лямки для переноса раненых).

Способ «сильное сжатие груди руками + поднятие одной руки». Пострадавшего укладывают на бок лицом, обращенным к земле. Оказывающий помощь ложится позади него на тот же самый бок и подводит свои руки под руки спасаемого. Для производства выдоха спасающий сжимает своими руками нижнюю часть груди пострадавшего.

Для выполнения вдоха оказывающий помощь разводит свои руки и находящейся сверху рукой ведет одноименную руку пострадавшего к его голове и вытягивает ее там. Вдох выполняется на счет «раз, два, три», а выдох – на счет «раз, два». Частота дыхательных движений – 12-14 в минуту.

Если пострадавший находится без сознания и без явных признаков дыхания и сердцебиения, то нужно приподнять его веко и проверить, реагирует ли зрачок на свет (сужается при освещении). Затем проверяют пульс на сонной артерии (боковая поверхность шеи). Пульс проверяют не менее 10 с, чтобы не ошибиться.

Двумя пальцами прикрывают мечевидный отросток, чтобы уберечь его от повреждения. Он находится внизу грудины, там, где сходятся нижние ребра, и может при резком ударе отломиться и травмировать печень.

После удара проверяют наличие пульса на сонной артерии и наличие дыхания.

ХОД РАБОТЫ

Задание 1.Изучите основные способы выполнения искусственного дыхания и других составляющих сердечно-легочной реанимации и ответьте на контрольные вопросы.

1. Каковы основные виды неаппаратных способов искусственного дыхания.

2. Какие способы искусственного дыхания рекомендованы для проведения в полевых условиях?

3. Как проводить искусственное дыхание по способу Каллистова?

4. Как проводить искусственное дыхание по способу Нильсена?

5. Как проводить непрямой массаж сердца?

6. Какой способ искусственного дыхания является наиболее эффективным?

7. В чем заключаются достоинства способа «искусственного дыхания выдыхаемым воздухом»?

Задание 2.Расставьте в правильном порядке действия при нанесении прекордиального удара.

1. Нанесите ребром сжатой в кулак ладони немного выше прикрытого пальцами мечевидного отростка перикардиальный удар. Выглядит это так: двумя пальцами одной руки вы прикрываете мечевидный отросток, а кулаком другой руки наносите удар (при этом локоть руки направлен вдоль туловища пострадавшего).

2. Освободите грудную клетку от одежды. Чтобы не терять время, свитер, майку не снимают, а сдвигают к шее. Галстук у мужчины нужно снять. Ремень на брюках, юбках следует расстегнуть. Также надо убедиться, что в области грудной клетки нет медальонов, крестиков или других предметов.

3. Приподнимите веко пострадавшего и проверьте, реагирует ли Г зрачок на свет (сужается при освещении). Затем проверьте пульс на сонной артерии (боковая поверхность шеи). Пульс проверяют не менее 10 с, чтобы не ошибиться.

4. Когда вы удостоверились, что у пострадавшего нет пульса, то переверните его на спину и начинайте сердечно-легочную реанимацию.

5. Прикройте двумя пальцами мечевидный отросток, чтобы уберечь его от повреждения. Он находится внизу грудины, там, где сходятся нижние ребра, и может при резком ударе отломиться и травмировать печень.

Задание 3. Решите ситуационную задачу.

Пострадавший находится без сознания и без явных признаков дыхания и сердцебиения. Каковы будут ваши действия?

Задание 4.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу. Для выполнения данного задания необходимо использовать теоретический материал к практическому занятию 11.

Источник