- ЖизньНи слова мимо: Как научиться слушать активно

- Что такое активное слушание

- Зачем нужно активное слушание

- Как слушать активнее

- Что такое проактивность и как она помогает в карьере и жизни

- Что такое проактивность

- Проактивность и реактивность

- Как проактивность помогает в карьере и жизни

- Как оценить свою проактивность

- Пять способов развить проактивность

ЖизньНи слова мимо:

Как научиться слушать активно

Внимание и ещё раз внимание

Сколько раз вы оказывались в ситуации, когда разговор как будто «не клеится» — у вас с собеседником не получается понять друг друга и каждый как будто говорит о своём? Возможно, проблема действительно существует, а коммуникация не складывается. Кажется, что общаться с другими просто (в конце концов, большинство из нас делает это ежедневно или почти каждый день), но на практике это требует определённых навыков, которые, к счастью, можно развить. Когда-то мы уже рассказывали об эмоциональном интеллекте — способности распознавать собственные и чужие эмоции и чувства и использовать эту информацию для дальнейших действий. Сегодня разбираемся, что такое активное слушание — и как оно может помочь в повседневной жизни.

Что такое активное слушание

Принято считать, что термин «активное слушание» придумали психологи Карл Роджерс и Ричард Фарсон — в 1957 году они опубликовали работу с таким названием. Под активным слушанием они подразумевали специальную технику, которая должна помочь психотерапевтам в работе с клиентами, а также в ситуациях, когда требуется медиация или речь идёт о разрешении какого-то конфликта. Сегодня, правда, её используют в самых разных случаях — от общения с детьми (вспомните знаменитую книгу «Общаться с ребёнком. Как?» психолога Юлии Гиппенрейтер) до разговоров с друзьями и рабочих переговоров. В общем, везде, где важно понимать собеседника и быть понятым в ответ.

Активное слушание — это способ сделать коммуникацию более осмысленной, вдумчивой и глубокой: собеседники действительно пытаются понять друг друга и уделяют всё своё внимание только разговору. Оно подразумевает, что оба внимательно следят за нитью разговора, стараются как можно лучше понять, что имел в виду другой человек, и при необходимости уточняют, верно ли поняли чужую мысль, например, переспрашивая, чтобы избежать разночтений. Часто это подразумевает, что человеку, выслушивающему чужую речь, приходится думать и о подтексте разговора, и о том, что, собственно, остаётся не высказанным напрямую — о чувствах и эмоциях, которые испытывает его собеседник. Все они могут выражаться косвенно, например в интонации и жестах. Естественно, это не значит, что придётся угадывать оттенки настроения собеседника или собеседницы — а вот проявить эмпатию, заметить, что человек расстроен, и спросить его об этом может быть полезно.

Активное слушание помогает избежать ловушек коммуникации, в которые время от времени попадает каждый из нас. Например, нередко человек домысливает, что пытался сказать другой — или бросается делать выводы о том, что думает собеседник, вспоминая прошлые ситуации или основываясь на представлениях о его или её характере. Всё это, конечно, не значит, что нужно полностью отказаться от собственной точки зрения или отношения к тому или иному человеку — но временно оставить предположения в стороне бывает полезно, чтобы увидеть более чёткую картинку.

Зачем нужно активное слушание

Активное слушание кажется не самым простым навыком — зато оно может здорово облегчить жизнь. Едва ли кто-то будет отрицать, что коммуникативные навыки очень важны: исследования, например, утверждают, что пациенты врачей с более развитыми коммуникативными навыками были больше довольны взаимодействием с ними. Другие данные (правда, увы, не самые новые) показывают, что нередко отзывы и критические замечания о работе могут иметь эффект, ровно противоположный тому, который был задуман, из-за того, что внимание смещается от собственно работы к личным качествам. Возможно, дело в том числе и в нарушении коммуникации, когда критика рабочих моментов превращается в личную критику — или когда слушающий так её воспринимает.

Другое исследование говорит, что хорошие коммуникационные навыки, в том числе и активное слушание, помогают наладить процессы в команде и сделать работу более слаженной (исследование проводилось на нефрологических отделениях больницы, но наверняка способно помочь и другим коллективам). Ещё одно исследование показывает, что активное слушание эффективнее, чем другие способы общения. Учёные сравнили, как участники исследования реагировали на разные типы ответов на то, что они рассказывали: приёмы активного слушания, советы и простое подтверждение того, что их услышали. Оказалось, что те, кого «активно» слушали, чувствовали больше внимания к себе — и были больше удовлетворены разговором.

В общем, активное слушание помогает сделать разговор глубже и приятнее для обеих сторон. При этом просто слушать и запоминать, что говорит другой человек (даже слово в слово), недостаточно. Учёные отмечают, что, хотя многие и считают это признаком внимательного отношения к собеседнику, в реальности гораздо важнее, чтобы разговор помогал обоим узнать больше, помогал установить связь и сотрудничать, а не спорить и доказывать свою точку зрения. Вместо молчаливого кивка гораздо эффективнее может быть задать короткий уточняющий вопрос — так собеседнику становится понятно, что его не просто слушают, но понимают настолько, чтобы задавать дополнительные вопросы и хотеть больше информации.

Как слушать активнее

В пособиях для профессионалов, которым приходится много взаимодействовать с людьми, указывают, что активное слушание подразумевает до двадцати разных навыков и умений — от общего «быть настолько открытым, эмпатичным и стремиться понять себя и других, насколько это возможно» до более конкретного «избегать размытых, нечётких и неоднозначных высказываний». Конечно, на то, чтобы освоить все двадцать, потребуется много времени и сил — а нужны они далеко не каждому. Хорошая новость в том, что для бытовой коммуникации бывает достаточно нескольких простых приёмов.

Первая и самая главная рекомендация, которую обычно приводят, говоря об активном слушании, — собственно, сосредоточиться на разговоре, убрав все отвлекающие факторы (никаких разговоров параллельно с инстаграмом, рабочими чатами или пролистыванием журнала). Многим поддерживать внимание помогает зрительный контакт, но слишком фиксироваться на нём не обязательно — в конце концов, человек может, например, стесняться, а внимательно слушать чужие слова гораздо важнее, чем просто молча смотреть на другого. Можно время от времени показывать собеседнику, что вы по-прежнему внимательно за всем следите — например, кивком или коротким «ага». Не стоит перебивать собеседника — да, так вы с большей вероятностью выскажете всё, что собирались, но вряд ли узнаете, что пытался сказать другой — а задача любого диалога в том числе и в этом. Точно так же не стоит продумывать, что вы скажете в ответ, пока говорит ваш собеседник — возможно, вы придумаете отличную реплику, но можете потерять нить разговора или ответить совсем не на то, что говорит ваш собеседник.

Второй важный принцип активного слушания — не пытаться предугадать, что думает или пытается сказать собеседник, и не торопиться с выводами. Главная задача активного слушания — убрать несоответствия между тем, что говорит ваш собеседник, и тем, как вы его понимаете. Это непросто и требует усилий — но есть несколько способов, которые помогут с этим справиться. Например, можно подытоживать или уточнять то, что сказал собеседник («Правильно ли я понимаю, что…», «Ты имеешь в виду…» и так далее). Делать это лучше до того, как вы выскажете собственное мнение — просто чтобы быть уверенным, что вы говорите об одном и том же. Можно попробовать понять чувства, которые стоят за теми или иными словами собеседника — по интонации, жестам и позе — или прямо спросить об этом («Тебе, должно быть, сейчас очень страшно?», «Мне бы на твоём месте было грустно»). Возможно, поняв, чужие эмоции, понять, что именно он или она пытается вам сказать, тоже будет легче.

Важно, что все эти техники нужно использовать искренне — если вам совсем неинтересен собеседник, даже идеально точный пересказ его слов будет выглядеть так же отстранённо. В конце концов, залог лучшего разговора — в искреннем интересе к тому, с кем вы говорите, тогда не терять нить разговора будет гораздо проще.

Источник

Что такое проактивность и как она помогает в карьере и жизни

Что такое проактивность

Проактивность — это навык, который помогает расставлять приоритеты и не поддаваться импульсивным реакциям. Быть проактивным — значит принимать ответственность за свою судьбу, не перекладывать ее на внешние обстоятельства и окружающих.

Проактивный человек нацелен на результат и не ждет, что все получится само собой. Он понимает, как может влиять на исход, и прикладывает максимум усилий, чтобы добиться желаемого.

Если человек с развитым проактивным мышлением поставил себе цель похудеть, он попытается заранее предугадать обстоятельства, которые будут этому мешать. Например, можно продумать, чем заменить ежедневную пробежку в парке в случае непогоды. Еще одно проактивное решение — брать с собой полезные низкокалорийные перекусы, чтобы не есть фастфуд.

Проактивность и реактивность

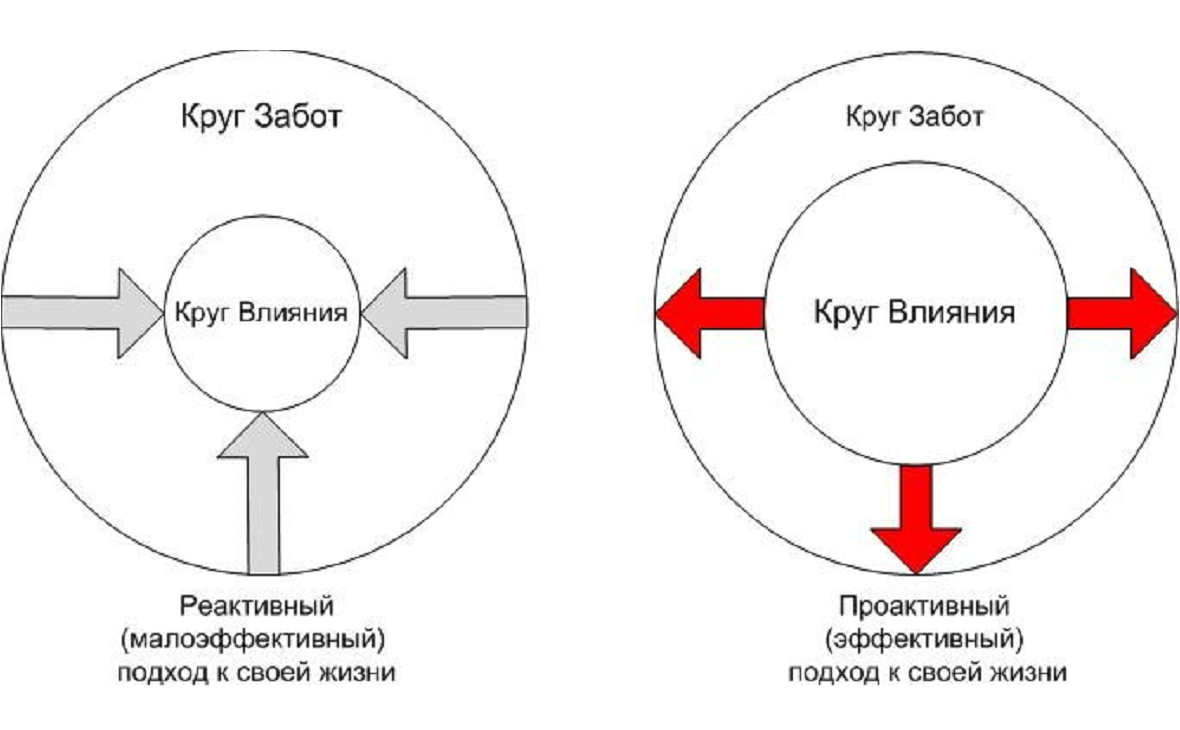

Всех людей можно разделить по типу мышления и поведения — на проактивных и реактивных. Эти понятия в своей книге «Семь навыков высокоэффективных людей» подробно разбирает бизнес-консультант Стивен Кови. Чтобы объяснить разницу между ними, автор вводит термины «круг забот» и «круг влияния».

Круг забот — это вещи, которые вы не в силах изменить: например, климат, политика, экономика. Круг влияния — на что вы можете повлиять: например, образование, карьера, отношения. Проактивный человек направляет свои усилия на то, что он может контролировать. Реактивный, наоборот, фокусируется на неподвластных ему обстоятельствах, а остальное пускает на самотек.

Допустим, перед HR-специалистом стоит задача закрыть вакансию и он размещает информацию об открытой позиции на сайте по поиску работы. Не получив релевантных откликов, он начнет объяснять руководству, что на рынке труда нет подходящих соискателей. Такое поведение реактивно и малоэффективно — энергия потрачена, а результат не достигнут.

Проактивный HR-специалист направит усилия на достижение результата: будет искать сотрудника среди знакомых, разместит объявления в других каналах, начнет хантить нужного работника в социальных сетях.

Реактивный человек больше похож на кризисного менеджера, решающего существующие проблемы, а проактивный — на стратега, занимающегося целеполаганием.

Реактивные люди хуже справляются со стрессом: для них он более травматичен. Они тратят силы на работу с уже свершившимися событиями: стараются смягчить последствия и компенсируют психоэмоциональные потери. Проактивный человек прогнозирует развитие сложных ситуаций, готовится к ним заранее и поэтому легче их переносит. Вот как разные типы людей смотрят на одни и те же вещи.

Реактивные

- «Вряд ли кто-то поддержит мое предложение».

- «Никто не доверит мне эту работу».

- «У меня не хватит ресурсов, чтобы реализовать проект».

- «Надеюсь, проблем не возникнет, будем действовать по обстоятельствам».

Проактивные

- «Я смогу убедить других в эффективности своих решений».

- «Я докажу, что справлюсь с этой задачей».

- «Нужно найти ресурсы, чтобы получилось реализовать проект».

- «Нужно оценить риски и продумать, как действовать в сложных ситуациях».

Как проактивность помогает в карьере и жизни

Чтобы быть проактивным, нужно развивать дисциплину, практиковать осознанность и отказываться от простых решений. Эти усилия сполна окупаются.

Карьерный рост. Тех, кто активно участвует в решении задач и работает на результат, замечает и поощряет руководство. Даже если этого не произойдет, у вас сформируется богатое портфолио, которое оценит другой работодатель. От реактивных людей, наоборот, обычно стремятся избавиться.

Понимание своих возможностей. Чем больше проблем вы пробуете решить, тем лучше осознаете, на что способны. Так вы выявляете зоны роста — понимаете, какие навыки стоит прокачать и каких знаний не хватает. Человек, который ищет отговорки и отказывается от активных действий под давлением внешних обстоятельств, никогда не узнает, в чем он действительно силен.

Достижение жизненных целей. Если вы умеете правильно расставлять приоритеты, продумывать риски и использовать ресурсы, вам легче добиться желаемых результатов. Например, эти вещи составляют основу 12 шагов по достижению любых целей, описанных Брайаном Трейси в книге Achieve Any Goal.

Психоэмоциональное здоровье. Уверенность в собственных силах и готовность встретиться со сложностями смягчают влияние стрессов и внешних раздражителей. При этом тот, кто ставит цели и движется к ним, чувствует себя счастливее. Исследователи установили, что для людей с высокими устремлениями риск подхватить болезнь Альцгеймера снижается в 2,4 раза.

Как оценить свою проактивность

Понять, насколько вы проактивны, можно только на практике. Стивен Кови предлагает отвести на это 30 дней. Но есть шанс справиться быстрее: главное — поставить цель, попытаться достичь ее, а потом изучить свои действия.

1. Сформулируйте задачу, которую хотите выполнить: например, бросить курить. Затем начертите две окружности — одну внутри другой.

2. Во внешнем круге обозначьте не зависящие от вас обстоятельства, которые будут мешать достичь цели. Здесь могут быть коллеги, если они ходят на перекуры и зовут вас собой. Сюда же стоит вписать возможные стрессы, из-за которых вас будет тянуть к сигарете.

3. Внутренний круг разделите на четыре части и в каждой укажите, как будете действовать, чтобы достичь результата. Вы можете подумать, чем замените курение: например, стаканом воды или жвачкой. Полезно будет разработать систему поощрений. Если продержитесь неделю без сигарет, то сходите в хороший ресторан.

4. Начните выполнять задачи из внутреннего круга. Старайтесь не сваливать неудачи на обстоятельства и контролировать процесс усилиями воли. Когда закончится отведенное время, проанализируйте свои действия. Так вы определите, где вели себя реактивно и проактивно.

Пять способов развить проактивность

Вам нужно выработать определенную модель поведения. Для этого придется постепенно менять подход к решению самых разных задач. В самом начале будет сложно, но со временем продуктивное мышление станет частью вашей личности.

- Станьте субъектом действия, а не его объектом. Начните искать решения вместо предлогов и задавайте себе правильные вопросы. Не спрашивайте: «Почему это случилось со мной?» — подумайте: «Как можно было избежать такой ситуации?»

- Планируйте и предугадывайте риски. Составляйте списки дел и предугадывайте, что может пойти не так. Решили пойти в ресторан — забронируйте столик, продумайте маршрут и подберите подходящую одежду заранее.

- Держите в голове приоритеты и цели. Чтобы внезапные обстоятельства не сбивали с пути, пользуйтесь матрицей Эйзенхауэра и сортируйте задачи по срочности и важности.

- Ищите позитивные примеры. Проблемы, похожие на ваши, уже наверняка кто-то решал. Не смотрите на тех, кто сдался и проиграл. Найдите мотивацию, изучая успешные кейсы.

- Действуйте и не бойтесь ошибаться. Не сидите сложа руки и прикладывайте усилия, когда видите, что они способны принести результат. Если ошиблись, это не страшно — анализируйте неудачи, чтобы избежать их в будущем.

Источник