- Название способ обнаружения двигательный центр рефлекса дерматом эффект рефлекса

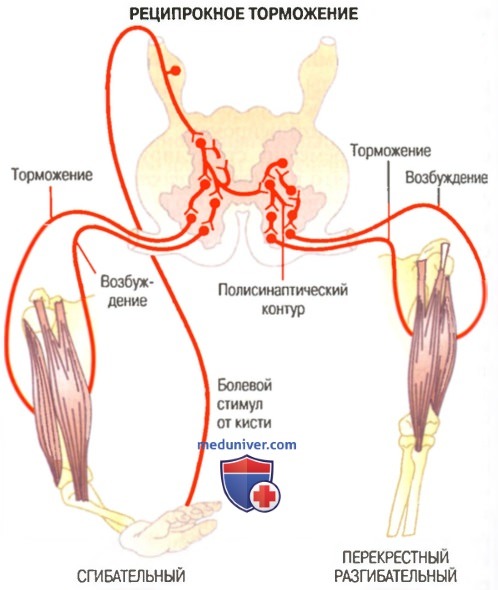

- Реципрокное торможение и реципрокная иннервация

- Видео физиология торможения в ЦНС — профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

- Безусловные рефлексы новорожденного

- Какими бывают рефлексы

- Все безусловные рефлексы новорожденного педиатры — неонатологи разделяют на три основные группы:

- Проблемы нарушения нейромоторной регуляции в раннем детском и младшем школьном возрасте в результате задержки нейросенсомоторного развития у детей на базе персистирующих рефлексов

Название способ обнаружения двигательный центр рефлекса дерматом эффект рефлекса

а) Перекрестный разгибательный рефлекс. Примерно через 0,2-0,5 сек после того, как стимул возбуждает рефлекторное сгибание в одной конечности, противоположная конечность начинает разгибаться. Это называют перекрестным разгибательный рефлексом. Разгибание противоположной конечности может оттолкнуть все тело от объекта, вызывающего болевой стимул в отдернутой конечности.

Нервный механизм перекрестного разгибательного рефлекса. На правой стороне рисунка ниже показан нервный контур, ответственный за перекрестный разгибательный рефлекс, демонстрирующий, что для возбуждения мышц-разгибателей сигналы от сенсорных нервов переходят на противоположную сторону спинного мозга.

Поскольку перекрестный разгибательный рефлекс обычно начинается лишь через 200-500 мсек после начала действия болевого стимула, многие вставочные нейроны вовлекаются в контур между первичным сенсорным нейроном и мотонейронами на противоположной стороне спинного мозга, ответственными за перекрестное разгибание.

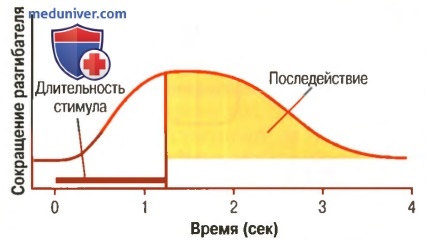

После удаления болевого стимула перекрестный разгибательный рефлекс имеет даже более длительный период последействия, чем сгибательный рефлекс. Полагают, что это длительное последействие является результатом функции реверберирующих контуров среди вставочных нейронов.

На рисунке ниже показана типичная миограмма, зарегистрированная от мышцы, вовлеченной в перекрестный разгибательный рефлекс.

Миограмма демонстрирует относительно длительный латентный период до начала рефлекса и долгое последействие после окончания действия стимула. Длительное последействие полезно для удержания подвергнутой болевому раздражению области тела на расстоянии от болезнетворного агента до тех пор, пока другие нервные реакции не приведут к удалению всего тела от раздражителя.

Реципрокное торможение и реципрокная иннервация

В предыдущих статьях на сайте несколько раз подчеркивалось (просим вас пользоваться формой поиска выше), что возбуждение одной группы мышц часто сопровождается торможением другой группы мышц. Например, когда рефлекс на растяжение возбуждает одну мышцу, часто одновременно тормозится мышца-антагонист. Это феномен реципрокного торможения; нервный контур, обеспечивающий эту реципрокную связь, называют реципрокной иннервацией. Подобные реципрокные связи часто существуют между мышцами на двух сторонах тела, например сгибательные и разгибательные мышечные рефлексы, изложенные ранее.

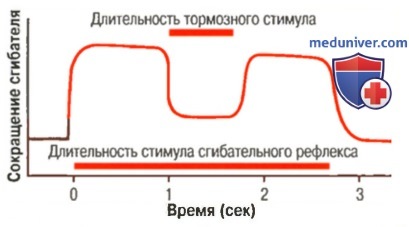

На рисунке ниже показан типичный пример реципрокного торможения.

В этом случае умеренный, но продолжительный сгибательный рефлекс возбуждается в одной конечности тела; на фоне осуществления этого рефлекса более сильный сгибательный рефлекс возбуждается в конечности на другой стороне тела. Этот более сильный рефлекс посылает реципрокные тормозные сигналы к первой конечности и уменьшает степень ее сгибания. Наконец, удаление более сильного рефлекса позволяет первичному рефлексу восстановить свою прежнюю интенсивность.

Видео физиология торможения в ЦНС — профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Безусловные рефлексы новорожденного

Время на чтение: 3 мин

Новорожденный малыш лишь кажется беспомощным маленьким комочком, на самом деле природа позаботилась о нем и снабдила рядом врожденных безусловных рефлексов, призванных защищать и оберегать его. О чем же говорят эти забавные реакции тела и зачем они нужны? Объясняет кандидат медицинских наук Елена Борисовна Мачнева.

Какими бывают рефлексы

Некоторые рефлексы угасают очень быстро, другие сохраняются на протяжении более длительного периода — и это абсолютно нормально. Родителям важно знать сроки проявления и угасания безусловных рефлексов, но, в любом случае, без регулярных осмотров невролога малышу не обойтись.

Все безусловные рефлексы новорожденного педиатры — неонатологи разделяют на три основные группы:

- Обеспечивающие общую нормальную жизнедеятельность (дыхательный, сосательный, глотательный, а также спинальные рефлексы);

- Направленные на защиту детского организма от внешних воздействий яркого света, холода, жары и других раздражителей;

- «Временные» рефлексы — например, рефлекс задержки дыхания, необходимый для продвижения по родовым путям матери.

Самые важные безусловные рефлексы малыша — это оральные рефлексы. Именно они позволяют ребенку добывать себе еду.

Сосательный рефлекс проявляется сразу после рождения — при условии, что ребенок здоров. Малыш обхватывает губами сосок, палец, соску и ритмично их посасывает — примерно так с точки зрения физиологии выглядит обычный процесс кормления. Угасать сосательный рефлекс начинает примерно к году, и постепенно исчезает лишь к 1,5-3 годам. Специалисты считают, что таким образом природа сама определила оптимальный срок для окончания грудного вскармливания.

Хоботковый рефлекс. Стоит легко коснуться губ малыша, и они смешно выпячиваются в трубочку — совсем как хобот у слоненка, — в этот момент непроизвольно сокращается круговая мышца рта.

Ладонно-ротовой рефлекс — попробуйте нажать большим пальцем на ладошку малыша — он откроет ротик.

Спинальные рефлексы — набор реакций, отвечающих за состояние мышечного аппарата. Это двигательные рефлексы, регулируемые спинным мозгом. При их участии наше тело принимает разные позы и перемещается в пространстве.

Верхний защитный рефлекс. Этот рефлекс проявляется сразу же после рождения, если ребенок здоров. Если новорожденного малыша положить на живот: сразу же в сторону поворачивается головка, а малыш пытается ее приподнять. Так кроха восстанавливает доступ воздуха в дыхательные пути.

Поисковый рефлекс — если тронуть уголок рта малыша, он поворачивает голову к раздражителю.

Хватательный — вложите малышу палец в руку, и он крепко сожмет кулачок, да так, что его легко можно будет приподнять!

Рефлекс Бабинского. Смысл в том, что если погладить края подошвы снаружи, то пальчики раскрываются в виде веера, а стопы при этом сгибаются с тыльной стороны. Врач оценивает энергичность и симметрию движений.

Рефлекс опоры и автоматической ходьбы. Этот рефлекс подготавливает малыша к ходьбе. Опустите малыша ножками на пол, и он будет стоять, опираясь на стопу, а если наклонить вперед — начнет «переступать ножками».

Рефлекс ползания. Положите малыша на животик и прикоснитесь своими ладонями к его подошвам. Он тут же оттолкнется от опоры и продвинется вперед.

Рефлекс Галанта. Заключается в том, что, если провести пальцем вдоль позвоночника малыша сверху вниз, отступив от него 1 см слева — малыш выгнет спинку вправо и разогнет левую ножку, проделайте тоже самое с правой стороны — малыш выгнет спинку влево, и разогнет правую ножку. Врач оценивает симметричность отзыва на рефлекс.

Рефлекс Переса. Положите малыша на животик и проведите пальцем по позвоночнику, двигаясь от копчика к шее и слегка надавливая на позвонки. В ответ малыш поднимет голову и таз, прогнет спину и согнет ноги в коленях. При этом он может закричать, помочиться или покакать. Рефлекс помогает врачу оценить работу спинного мозга.

Рефлекс Моро. Это защитный рефлекс. Проверить его можно множеством способом, например, уронить игрушку рядом с ребенком, резко приподнять нижнюю половину его тела за ножки, хлопнуть по пеленальному столику, на котором лежит кроха. В ответ на это малыш сначала разведет ручки в стороны, разожмет кулачки и выпрямит согнутые ноги. А через 2−3 секунды ручки либо вернутся в исходное положение, либо кроха обнимет себя ими. Сохраняется до 3-4 месяцев. Если малыш без видимой причины часто разводит ручки или его движения асимметричны, на это нужно обратить внимание.

Рефлекс Магнуса-Клейна, или Асимметричный рефлекс. Если повернуть головку ребенка вправо, он разогнет правую руку и правую ногу и согнет левую руку и левую ногу — встанет в «позу фехтовальщика». Рефлекс координирует работу глаз и мозга и способствует развитию вестибулярного аппарата.

Симметричный рефлекс. Аккуратно нагните головку малыша так, чтобы подбородок коснулся груди: ручки тут же согнутся, а ножки разогнутся. Если головку разогнуть, все будет наоборот: ручки разогнутся, а ножки согнутся. Готовьте ребенка к осознанному ползанию.

Лабиринтный тонический рефлекс. Вызывается изменением положения головы крохи в пространстве. В положении «лежа на животе» голова крохи падает на грудь или запрокидывается назад, спина выгибается, руки прижимаются к груди, пальцы сжимаются в кулачки, ножки сгибаются в коленях и прижимаются к животу. Через несколько минут ребенок начинает выполнять плавательные движения, которые переходят в спонтанное ползание.

Источник

Проблемы нарушения нейромоторной регуляции в раннем детском и младшем школьном возрасте в результате задержки нейросенсомоторного развития у детей на базе персистирующих рефлексов

Проблемы нарушения нейромоторной регуляции в раннем детском и младшем школьном возрасте в результате задержки нейросенсомоторного развития у детей на базе персистирующих рефлексов

Л. Хоппе кафедра аудиопедагогики, Институт реабилитационных наук, Университет им. Гумбольдта, Берлин

Каждый ребенок рождается с набором врожденных рефлексов, которые гарантируют ему выживание в первые дни и месяцы жизни. Это в основном множественные незрелые двигательных реакций, обусловленные нормальным постуральным мышечным тонусом. Эти двигательные «ответы» возникают автоматически при воздействии определенного раздражителя и называются рефлексами (или примитивными реакциями) новорожденных. Они составляют систему защитных рефлексов, и их развитие начинается уже во внеутробный период. В ходе созревания центральных отделов головного мозга во время беременности и на первом году жизни эти безусловные рефлексы должны подавляться и вытесняться более высокими нейрологические процессами. Одни из них, такие как рефлекс Моро, поисковый и хватательный рефлексы, исчезают в процессе развития, а другие видоизменяются и сохраняются на всю жизнь. Если это не происходит, то возникает нарушение неврологической регуляции в процессах возбуждения, и торможения и персистирующие (т. е. сохраняющиеся постоянно) патологические примитивные рефлексы ребенка препятствуют дальнейшему процессу миелизации нервов и становятся весомым длительным препятствием для развития процессов автоматизации различных высших жизненно важных способностей (пространственная ориентация, координация движения, концентрация, овладевание навыками чтения и письма, плавания и др. (Sally Goddard Blythe; 1990).

Изучением нарушения этого процесса нейросенсорного созревания и синдромом нейрофизиологической задержки раннего развития впервые занимались ученые из Института нейрофизиологической психологии (Institute for Neuro-Physiological Psychology – INNP) из Честера в Великобритании. На влияние персистирующих рефлексов на нейро- и сенсомоторное развитие ребенка, а также их влияние на процессы обучения и социального поведения детей раннего и младшего школьного возраста обратили свое внимание уже большое число ученых, медиков, физиотерапевтов, микробиологов, биомехаников и психологов (Bobath (1977); Aures (1979); Göllnitz (1980);Vojta (1988); Kesper/ Hottinger (1994); Sally Goddard Blythe (1996–2011); Nancy P. Finnie, (2005); Gündel / Reiter (2007);С. Масгутова (2007–2009). Еще раньше этим вопросом занимались и русские ученые И. Павлов и И. Сеченов, нейрофизиолог А. Ухтомский, Н. Бернштейн, П. Анохин, психолог Л. Выготский. Все эти ученые связывали рефлексы новорожденного как с высшей нервной деятельностью, так и с низшими нервными функциями. Они считали, что примитивные рефлексы не только выполняют защитную роль в ответ на стресс или опасность, но также являются основой для гармоничного физического, эмоционального и интеллектуального развития. Приведем цитату Льва Выготского (1930): «Самые первые рефлексы новорожденного никуда не исчезают, они продолжают работать, но уже функционируя в составе формаций высшей нервной деятельности».

Рефлексы – автоматические стереотипные бессознательные движения, управляемые стволом головного мозга. Они развиваются еще в утробе матери и необходимы для процесса рождения или сразу же в первые часы и дни после родов. Рефлексы должны постепенно в первые 2– 6 месяцев исчезнуть или интегрироваться в более сознательные функции головного мозга, способствующие развитию ребенка. Рефлекс исчезает (угасает) только после того, как он созрел и был вызван после рождения.

Может случиться, что рефлекс не сформировался до конца или не мог быть активирован (вызван) и поэтому не может угаснуть (остается на фазе несозревания).

Например, при кесаревом сечении многие рефлексы не вызываются, так как для их возникновения необходимы условия естественного прохождения плода через родовые пути матери. (В Германии сейчас 33 % родов с кесаревым сечением). Или если плод закручивается в пуповину еще в утробе матери, то не может развиваться и созревать рефлекс Моро (его защитное назначение раскидывать руки в сторону, когда к плоду приближается пуповина). Ребенок может родиться в асфексии со всеми из этого вытекающими последствиями.

Некоторые рефлексы, которые уже есть у новорожденного, сохраняются на всю жизнь (например, роговичный рефлекс, который проявляется миганием на любое прикосновение к роговице глаза). Или температурный рефлекс, который к счастью, не исчезает, не инабилитируется всю жизнь – мы сразу же отдергиваем руку от горячего, обжигающего предмета и не раздумываем сначала: «о, мне кажется, что я могу обжечь руку, если буду продолжать держаться за эту горячую, дымящуюся паром кастрюлю».

Иные рефлексы носят транзиторный характер и угасают через несколько месяцев. Уступая место созревающим сознательным действиям и двигательным механизмам, они впоследствии переходят в автоматизмы и управляются уже из кортекса при участии сознания растущего ребенка.

Так как кора головного мозга у новорожденного еще не функционирует в полном объеме, то существуют безусловные рефлексы (автоматизмы), которые контролируются более примитивными центрами головного и спинного мозга. Здоровый ребенок должен к рождению иметь определенный набор физиологических автоматизмов, которые исчезают к 3–4 месяцам. Отсутствие врожденных рефлексов считается патологией, так же как и их несвоевременное угасание.

Основные жизненно важные безусловные рефлексы новорожденных: дыхательный; сосательный; глотательный; рефлекс кляпа; поисковый (искательный) рефлекс Куссмауля; хоботковый рефлекс (рефлекс ротовой Эшериха); ладонно-ротовой рефлекс Бабкина; верхний хватательный рефлекс (Янишевского); рефлекс подвешивания Робинсона.

Далее: нижний хватательный рефлекс (подошвенный рефлекс), рефлекс Бабинского, пяточный рефлекс Аршавского, рефлекс Галанта, рефлекс Переса, рефлекс опоры, рефлекс автоматической ходьбы, или шаговый рефлекс, рефлекс ползания по Бауэру.

Очень большое значение имеет рефлекс охватывания Моро!

Следующую группу врожденных рефлексов представляют защитные рефлексы:

а) верхний защитный рефлекс;

б) «утиный» рефлекс – при попадании струи воды или воздуха на область носа новорожденный задерживает дыхание;

в) зрачковый рефлекс – яркий свет вызовет сужение зрачка;

г ) мигательный рефлекс – если подуть в личико малыша, то он прищурит глазки;

д) рефлекс отдергивания ноги и др.

Очень важны шейно-тонические рефлексы или позотонические рефлексы:

асимметричный шейный тонический рефлекс (АШТР);

симметричные тонические шейные рефлексы (СШТР);

лабиринтный тонический рефлекс (ЛТР);

Эти рефлексы в норме исчезают в первые 2–3 месяца. Так по мере угасания безусловных и шейно-тонических рефлексов ребенок начинает удерживать голову, сидеть, стоять, ходить и осуществлять другие произвольные движения. Задержка развития тонических рефлексов (свыше 4 месяцев) свидетельствует о поражении центральной нервной системы новорожденного. Сохраняющиеся тонические рефлексы препятствуют дальнейшему развитию движений ребенка, формированию тонкой моторики.

Всего отмечается 24 врожденных рефлекса и в дополнение к ним рефлекс плавания.

Проблемы с рефлексами – первые симптомы патологии центральной нервной системы, поэтому необходимо сразу обращаться к врачу педиатру или неонатологу. Повторный осмотр обязательно должен состояться спустя назначенное время – оно может быть различным в зависимости от предполагаемого характера патологии – от нескольких дней до месяца, что поможет исключить имевшиеся подозрения или при необходимости провести своевременное лечение. Ребенок меняется каждый день, и проявление рефлексов зависит от целого ряда условий (сытости, усталости и многих других). Очень важно проверять врожденные рефлексы в динамике. Вовремя начатое лечение – залог здоровья ребенка в будущем!

Рефлексы имеют двойное назначение – защищать и развивать.

Как автоматический непроизвольный бессознательный ответ на стресс или опасность, они служат для защиты и выживания. Благодаря их наличию новорожденный ребенок может адаптироваться в новых условиях вне утробы матери: познакомиться с силой притяжения и реагировать на всевозможные внешние раздражители. Но также важно и то, что рефлексы являются неврологической базой для двигательного и интеллектуального развития. В рефлекторных двигательных паттернах мы можем распознать зарождение контролируемого, осознанного и умелого поведения. В ходе созревания мозговых центров ребенок приобретает новые возможности для движения, и врожденные рефлексы должны угасать и уступать место новыми сознательным навыкам, например целенаправленное хватание предметов. Если эти рефлексы по какой-то причине остаются, то они влияют на дальнейшее развитие ребенка.

Возникновение и угасание (подавление) некоторых основных врожденных рефлексов

| Рефлекс | Возникновение | Подавление |

| FPR – подавляющий страх | 5 Н.Б. | Через МОРО |

| МОРО | 9 Н.Б. | 2–4 мес. |

| Хватательный | 11 Н.Б. | 2–3 мес. |

| ЛТР | 12 Н.Б. | 3–4 мес. |

| АШТР | 18 Н.Б. | 6 мес. |

| ГАЛАНТА | 20 Н.Б. | 3–9 мес. |

| Поисковый и сосательный | 25 Н.Б. | 3–4 мес. |

| СШТР | 20 Н.Б. | 9–11 мес. |

| Реакции хватания и стояния | 6–9 мес. | c 6 мес. |

Примечание. Н.Б. – неделя беременности

Адаптировано по Gabriele Gehauf, 2010.

Но не всегда все идет так гладко. На будущее развитие ребенка оказывают большое влияние протекание беременности и родов матери, его окружающий мир и детские болезни. Часто дети могут сами компенсировать некоторые трудности и отклонения в развитии. Но часто не все проблемы могут быть решены сами собой. Это проявляется позже всего в младшем школьном возрасте, когда ребенок начинает писать и читать и должен выполнять сложнейшие движения мелкой моторики и осуществлять сложнейшие познавательные процессы в ходе обучения.

В это время выявляется, смог ли ребенок хорошо интегрировать свои врожденные рефлексы и приобрести высшие навыки и механизмы восприятия, мышления и координации всей моторики (общей, мелкой и речевой). Что происходит, eсли этот механиз вытеснения примитивных рефлексов не сменился их интеграцией в сенсорно-моторную систему?

Далее речь пойдет не о детях с потребностями, а о детях, которых до сих пор никто не мог соотнести к какой-либо определенной группе нарушений, поскольку они:

имеют трудности в равновесии;

часто спотыкаются и часто о что-то задевают;

постоянно в движении, «они бесятся»;

имеют проблемы при чтении и письме;

делают много ошибок при переписывании;

держат ручку с сильным напряжением;

не могут считать и не имеют представления о количестве предметов;

имеют при этом полностью сохранный или даже высокоразвитый интеллект;

слышат, но не все понимают;

видят, но не находят (не замечают) предметы перед собой (внизу);

принимают странную позу при сидении;

характеризуются взрывами эмоций;

имеют ограниченные социальные контакты;

очень сенсибельные и одинокие;

страдают от приступов гнева;

беспокойны и не могут сконцентрироваться;

не могут определить время по часам;

плохо ориентируются в пространстве и времени (по Gabriele Gehauf, 2010).

Причиной этого являются персистирующие, не исчезнувшие или не преобразованные врожденные рефлексы.

Можно привести еще очень много примеров в отклонии в развитии по этой причине:

нарушение саморегуляции, развитие грубой и мелкой моторики, переход от рефлекторных двигательных паттернов к осознанным и целенаправленным движениям, совершенствованию осознанных и целенаправленных движений;

нарушение памяти, внимания, фокусировки, настойчивости, мотивации и уверенности;

нарушение развития социальных и когнитивных навыков;

нарушение формирования навыков к обучению.

Некоторым таким детям даже уже был поставлен диагноз AD(H)S! По последним статистическим данным в Германии выявлено, что 40 % детей в массовой школе и 95 % учащихся в специальных школах имеют персистирующие рефлексы!

Какие последствия влекут за собой персистирующие рефлексы? Остаточные врожденные рефлексы могут привести к психическим и физическим нарушениям поведения и или частичных способностей. Наиболее яркий пример агрессивного поведения дает персистирующий рефлекс Моро. Oн имеет сигнальную функцию при опасности: внезапное изменение положения тела, внезапный яркий свет или громкий звук, сильное тактильное ощущение при сжимании вызывает сильный выброс адреналина и интенсивную ответную двигательную реакцию удара, гнева, убегания, крика, слез, оскорбления неприличными слова или ребенок наоборот не может сказать ни слова.

Может быть также реакция страха, например высоты или боязнь животных, а также вегетативная pеакция: багровения в лице или наоборот побледнения и замирания всем телом. У маленьких детей наблюдается повышенный мускульный тонус, выгибание всем телом, сильная раздражительность, агрессивность, приступы непослушания, внутреннее беспокойство. Они тогда грызут ногти или прибегают к другой стимуляции. У них неприятие критики и замечаний. Фазы двигательной сверхактивности сменяются фазами быстрого уставания, истощения. Ребенок не любит изменений, cпонтанныx, незапланированных ситуаций и нуждается лучше всего в ритуалах.

Это усугубляется еще больше в школьном возрасте. Tакие дети находятся постоянно «под напряжением», быть готовым к опасности и отразить ее. Они отвлекаются на малейший раздражитель: изменение света, тихий шепот, шелест в классной комнате, например от решения математической задачи.

Последствия для общей моторики.

Дети с персистирующим симметричным шейно-тоническим рефлексом имеют проблемы в играх с мячом: ловить, бросать, целиться

С персистирующим ассимметричным шейно-тоническим рефлексом не любят плавать и учатся этому дольше. Но могут научиться ездить на велосипеде.

Последствия для мелкой моторики.

Например, причиной нарушения чтения и письма может быть персистирующий симетричный шейный тонический рефлекс.

Неинтегрированный хватательный рефлекс, например, может впоследствии быть причиной неправильного захвата карандаша (ручки).

Гиперактивный ассиметричный шейно-тонический рефлекс заставляет человека напрягать мышцы кисти и плеча, чтобы не дать руке выпрямляться при написании на правой стороне листа, и создает трудности при выполнении действий с пересечением средней линии тела, а также затрудняет формирование центрального зрения и слуха. В результате тройная затрата времени на написание простого текста. Ребенку с неинтегрированным симметричным шейно-тоническим рефлексом трудно сидеть, и он подчас «обхватывает» своими ногами ножки стула, на котором сидит, чтобы не дать коленям выпрямляться, когда его руки согнуты. Все эти компенсаторные механизмы не только энергозатратны, но и препятствуют нормальному двигательному развитию. Дети живут «на постоянно поставленном ручном тормозe» (W. Gündel, E. Reiter, 2007).

Причины персистирующих рефлексов.

Любой стресс может спровоцировать «негативную» защиту (С. Масгутова, 2009): низкий уровень двигательного развития, вызванный длительным ограничением естественного движения (слишком много времени в автокреслах или других ограничивающих движение приспособлениях, медицинские вмешательства, такие как накладка стремян при дисплазии тазобедренного сустава), трудная беременность или рождение, болезнь, физические и эмоциональные травмы и даже хронический стресс в повседневной жизни. «Негативная» защита проявляется в излишнем мышечном напряжении, импульсивности и примитивных реакциях, которые блокируют функцию саморегуляции и формирования навыка. Следствием дисфункционального или патологического рефлекса будет появление более грубых симптомов, таких как стереотипные или хаотичные движения, спастика / гипертонус в конечностях или наоборот развивается хроническая гипотония / атония. Развития не происходит, а процессы мышления в корковых отделах мозга оказываются блокированными рефлексами, которые управляются стволом мозга, и поведение в этом случае контролируется рефлексами. (Мary Rentchler, 2010, S. 2).

Как с этим «бороться»?

Существует несколько подходов к этой проблеме. За последние годы было создано достаточное количество методов как в Германии и Англии, так и в России:

1. Рефлексонорализирующая гимнастика по Мастюковой, 1994– 2010.

2. Метод Institute for Neuro-Physiological Psychology in Chester, 1990– 2011.

3. Метод сенсорно-моторной интеграции рефлексов по С. Масгутовой 1998–2011.

4. Сенсорное воспитание методом мототерапии – «Greizer» Modell по W.Gündel / E. Reiter, 2007.

5. FLEXI – Программа по W. Scholtz, 2005.

И более ранние методы: концепции по B. C. BOBATH (1977), CASTILLO – MORALES (1978), MILLNER (1998), W. VOJTA (1988), KESPER – HOTTINGER (1994). GODDARD / BEIN – WIERBINSKI (1999), RALF WARNKE (1998–2009), PETÖ-метод по (MILLNER (1998), Лечение по методу DOMAN-DELACATO (1980), метод сенсорной интеграции по AURES (1984), метод «BRAIN GYM» по Gail E. Dennison und Paul E. Dennison (2009).

В докладе будут освещены некоторые из вышеназванных методов: 4, 5, и концепция по Ральфу Варнке (RALF WARNKE), а также метод «BRAIN GYM» . Очень важно заметить, что замечается тенденция к росту нарушения нейромоторной регуляции в раннем детском и младшем школьном возрасте в результате задержки нейросенсомоторного развития у детей на базе персистирующих рефлексов!

Список литературы

1. Gail E. Dennison und Paul E. Dennison (2006). BRAIN GYM, VAK Verlag – GmbH; Kirchzarten bei Freiburg.

2. Gabriele Genauf (2010). Die Entwicklung des Kindes und der Einfluss persistierender frühkindlicher Reflexe.

3. Мary Rentchler (2008). The Method of neiro-sensory-motor and reflex integration: Key to Helth, Development and Learning.

4. Sally Goddard Blythe (2011). Greifen und BeGreifen, VAK Verlag – GmbH; Kirchzarten bei Freiburg.

5. W. Gündel /E. Reiter (2007). Neuromotorische Regulationsstörungen im Kindesalter, MediTECH Elektronik – GmbH.

6. W. Scholtz (2005). FLEXI – Programm, MediTECH Elektronik – GmbH.

Источник