- Приспособление растений к среде обитания — классификация и способы адаптации

- Суть понятия

- Различные варианты

- Устойчивость к жаре

- Луг и степь

- Водные условия

- Другие механизмы

- Опыление — виды, способы и роль процесса в жизни растений

- Основные термины

- Энтомофилия — работают бабочки

- Зоофилия — не обойтись без лемура

- Искусственный процесс

- Анемофилия и гидрофилия

- Описание механизма

- Примеры в окружающей природе

Приспособление растений к среде обитания — классификация и способы адаптации

Суть понятия

Различные представители растительного мира распространены практически по всей территории планеты Земля, за исключение Антарктиды, островов в Северном Ледовитом океане, Гренландии и высокогорных массивов. Не все виды произрастают в благоприятных условиях, некоторым приходится выживать при низких температурах, нехватке света и влаги, даже под водой, поэтому они выработали различные варианты адаптации, помогающие им существовать в невероятных условиях окружающей среды. И даже размножаться в ней.

Например, растительность пустыни приспособлена к высокой температуре и недостатку влаги. Кактусы — основные представители этой среды обитания — имеют особенные листья — колючки, которые препятствуют испарения жидкости.

Таким образом, приспособляемость является совокупностью способов, благодаря которым то или иное растение получает возможность обитать в конкретных неблагоприятных условиях природы. Чем более тяжелыми являются условия, тем более хитроумными и нестандартными становятся эти приспособления. Нередко представители различных видов, произрастающие в определенной местности, внешне похожи друг на друга.

Различные варианты

Отдельным видам живых растений приходится расти в тех регионах, где постоянно очень низкие температуры, короткое лето, поэтому период вегетации непродолжителен. Однако сама природа наделила их особенностями, которые помогают справляться с этими факторами. Некоторые растения относятся к морозоустойчивым — способным переносить температурный режим ниже 0 °C. Основные способы:

- При низких температурах развитие прекращается или замедляется, растения таким образом начинают экономить тепло.

- Сбрасывают листья.

- У хвойных видов происходит засмоление почек.

- Образуется защитный слой — кутикула.

Нередко в регионах с суровыми зимами растительность представлена карликовыми видами (березы, ивы). Высота деревьев совпадает с размерами снежного покрова, который и образует защиту от морозов. Аналогичным способом пережить холода пользуются и стелющиеся виды.

Различные формы приобретает приспособленность растений к среде обитания. Представители флоры, произрастающие в тундре, выработали собственные механизмы адаптации. Прежде всего, условия среды обусловили видовую специфику: в тундре преобладают мхи и лишайники, деревьев нет, а цветковые растения представлены травами, кустарниками и кустарничками.

Последние отличаются карликовостью. Например, в тундре произрастают карликовые ива и береза, морошка, голубика, черника, водяника, кассандра. Формы могут быть как листопадные, так и хвойные. Особенность растений этой среды — крупные цветки яркого окраса. Поскольку лето очень короткое, время цветения совпадает, поэтому в теплый период тундра становится очень живописной и разноцветной. Основные способы выживания:

- Способность замерзать с плодами или цветками.

- Живорождение: появление луковичек либо клубеньков вместо цветков.

- Мелкие листья помогают замедлить испарение влаги.

- Густое опушение стеблей выполняет эту же функцию.

Морозоустойчивость растений сформировалась в результате онтогенеза, жизненный цикл их находится в непосредственной связи с сезонными ритмами, температурным и световым режимами.

Устойчивость к жаре

При повышенных температурах воздуха избыточное тепло действует на организмы растительного мира аналогично, как перегрев тела человека: появляется обезвоживание, солнечные ожоги, иссушение, что приводит к разрушению белка клеток и последующей гибели. Однако благодаря механизмам адаптации растения научились выживать даже в засушливом пустынном и полупустынном климатах. Особенности таковы:

- Активное испарение влаги, помогающее ускорить ее циркуляцию от корней к листьям.

- Накопление в цитоплазме органических кислот и иных защитных веществ.

- Смещение периода вегетации (активной жизнедеятельности) на более благоприятное время. Например, растения степей и пустынь начинают рост весной, до наступления летнего зноя он завершается.

Наблюдаются и изменения в строении: листья таких растений обладают блеском, более светлые, что помогает отражать солнечные лучи, нередко расположены вертикально или свернуты в трубку, благодаря чему теряют меньше жидкости.

Основные способы, помогающие растениям выжить в условиях пустыни:

| Особенность | Краткая характеристика |

| Корневая система | Является глубокой, благодаря длинному корню растения способны получать влагу из глубинных слоев почвы, где проходят грунтовые воды. Такие растения носят название фреатофитов. Пример — мескитовое дерево, корни которого имеют длину более 20 метров. Второй вариант — очень короткие, но раскидистые корни (у кактусов), позволяющие в сезон дождей впитывать максимальное количество влаги. |

| Стебель | Способны хранить влагу в любой части, в том числе в стеблях. К примеру, кактус запасает ее в своих сочных филлокладиях — стеблях. Восковое покрытие препятствует испарению. |

| Листья | Небольшие по размеру. Покрыты восковым налетом. Многие виды трансформировали листья в колючки или шипы. |

Большое количество многолетников пустынь и полупустынь способно оставаться неактивными в самые знойные засушливые месяцы, а активную жизнедеятельность начинают в период дождей. Именно поэтому жизненный цикл у них проходит очень быстро.

Луг и степь

То, как растения луга приспособлены к условиям жизни, изучено исследователями достаточно глубоко. Эти виды способны функционировать в условиях солнечной радиации. Вот почему среди них много симбионтов и полупаразитов, предпочитающих совместный образ жизни с «донорами». Основным способом размножения являются семена. Многолетники и двулетние растения образуют прикорневую листовую розетку в первый год жизни, генеральные же побеги у них формируются на второй год, после зимовки.

Другие особенности:

- Подземные побеги видоизменены в корневища.

- Корневая система разнообразна, может быть стержневой, луковичной, мочковатой. Как правило, корни различных видов располагаются на разных ярусах, чтобы не создавать конкуренции друг другу.

- Наличие особых органов размножения: ползучих побегов, корневых отпрысков, столонов.

При увеличении влажности луговое сообщество становится болотным. При снижении же — степным.

Черты приспособленности к среде обитания растений степи также многообразны. Они имеют мощную корневую систему — длинный корень помогает добывать глубинные воды. Кроме того, сильно испаряют влагу, что является защитой от перегревания. Листья некоторых узкие, другие же (например, полынь или степная астра) имеют густое опушение или восковой налет.

Водные условия

Приспособления растений к водной среде обитания разнообразны. Например, группа гидетофитов полностью погружена в жидкость, поэтому получает только часть солнечных лучей. Именно поэтому такие растения являются теневыносливыми, а поверхность их органов увеличена.

По берегам водоемов растут гидрофиты, их корни и корневища, а также часть стебля погружена в воду. Они выживают благодаря тому, что наделены межклеточными промежутками, осуществляющими доставку кислорода к тем органам, которые погружены под воду.

Следующая группа растений — гигрофиты, они приспособлены к нормальному функционированию в условиях избыточной влажности. Их листья покрывает тонкий слой кутикулы, а за счет широких межклетников обеспечивается достаточная поверхность испарения.

Другие интересные признаки:

- Часто отсутствуют сосудистые пучки или они недоразвиты.

- Преобладание вегетативного размножения.

- Листья перистые, тонкие.

- Стебель часто узкий, но очень длинный.

Основная часть высших водных растений является многолетниками, при зимовке опускается на дно своего места обитания, переживает холода в виде клубней, корневищ и зимующих почек.

Другие механизмы

Биологическая классификация растений по отношению к свету предполагает выделение трех групп: гелиофиты, сциофиты и теневыносливые. Первые, также называемые светолюбивыми, предпочитают произрастать в лугах и степях, равнинах и иных условиях открытого грунта, что обеспечивает им изобилие света. В противном случае их развитие угнетается. Однако они имеют способность видоизменяться в неблагоприятных условиях: становятся высокими, изгибаются по направлению к источнику света. Деревья нередко естественным образом приобретают однобокую крону.

Вторая группа растений — тенелюбивые. Они встречаются в пещерах, верхних почвенных слоях, расщелинах скал. Окраска листьев — темная из-за повышенного содержания хлорофилла, опущения нет, кутикула выражена слабо.

К теневыносливым относится большая часть деревьев, обладающих густой кроной, а также травы лесов. Их внешние особенности таковы: крона густая, нижние ветви не отмирают, листовая мозаика выражена.

Важное значение в жизни растений имеет опыление, которое чаще всего производится насекомыми. Без этого процесса живые организмы не смогут размножаться. Вот почему те виды, для опыления которых нужны пчелы, отличаются яркими крупными цветками, нектаром и приятным запахом. А те, которые опыляются при помощи ветра, таких «украшений» не имеют, их цветки мелкие, невзрачные, лишены запаха.

Представители флоры способны добывать себе «пищу» различными путями, например, за счет развитых корневых волосков они поглощают воду и минеральные вещества даже из самой бедной почвы. А болотные виды могут захватить и переварить насекомое или даже мелкое животное.

Для защиты от поедания птицами и животными растения окрашены в предостерегающую окраску, содержат ядовитые вещества или колючки.

Механизмы адаптации отличаются многообразием, но в своей совокупности они помогают растениям преодолевать негативное воздействие неблагоприятных факторов, выживать и размножаться. Разные способы сопротивления факторам среды очень важны, ведь представителям флоры нередко приходится прикладывать определенные усилия к тому, чтобы не погибнуть от нехватки влаги, света или тепла.

Источник

Опыление — виды, способы и роль процесса в жизни растений

Основные термины

С определения «опыление — это…» уже в 3 классе школьники начинают знакомство с этапами полового размножения семенных представителей флоры. Процесс подробно описывает, как происходит опыление у растений: во время цветения пыльца покидает пыльник — орган формирования микроспор, находящийся в тычинке, и улавливается верхней частью пестика — рыльцем, что характерно для покрытосеменных растений. Голосеменные используют для этого семяпочку, расположенную на поверхности семенных чешуек.

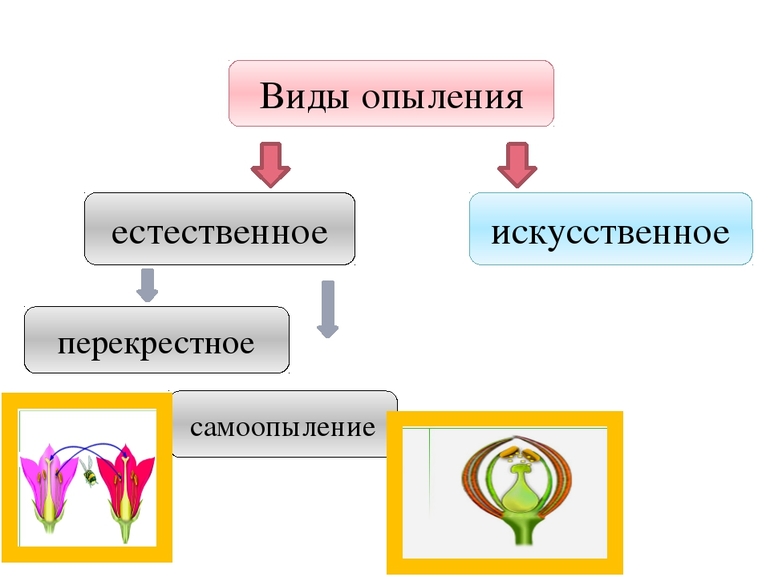

Природа разумно распределила роли: тычинки являются мужскими органами, пестики и семяпочки — женскими. Новая жизнь в виде семени образуется при условии удачного захвата пыльцы и своевременного оплодотворения. Выделяют два основных типа опыления растений:

- Во всех случаях, когда цветки свободно опыляются своей пыльцой, говорят об идиогамии или самоопылении. Вариантом считается форма гейтоногамии — соседственного опыления, когда в пределах одного растения пыльца на рыльце попадает от разных цветков той же особи. К самоопылителям относятся ячмень, пшеница, овёс, горох и просо — их бутоны не раскрываются до конца, но даже мелкие и невзрачные цветки дают полноценные семена. Самоопыление на постоянной основе считается тупиком развития, когда процессы микроэволюции затухают, а вид расщепляется на чистые линии.

- Участие специального посредника, который доставляет пыльцевые зёрна от тычинок к рыльцам пестиков между цветками различных особей, делает опыление перекрёстным или ксеногамией. Это основной тип размножения для однодомных и двудомных растений: в соцветиях обнаруживается разделение полов или в популяции равноправно сосуществуют одно- и двуполые цветки.

Обмен генами и интеграция возможных мутаций помогают виду лучше приспосабливаться к окружающей среде, поддерживают высокий уровень жизнеспособности популяции, отвечают за целостность и единство сообщества. Создаётся широкое поле деятельности для естественного отбора. Положительные и отрицательные стороны обоих типов приводятся в таблице:

| Наименование | Достоинства | Недостатки | Примеры |

| Самоопыление | Адаптация к неблагоприятным условиям. Позволяет оперативно восстановить популяцию однолетних растений | Малое количество семян. Слабое потомство | Кукуруза, пшеница, фиалка |

| Перекрёстное опыление | Разнообразие способов переноса пыльцы. Яркая окраска и сильный запах цветов | Зависимость от внешних факторов. Исчезновение опылителей сокращает популяцию. Особые требования к расположению и форме цветков | Маргаритка, лютик |

Если перекрёстное опыление происходит при помощи живых организмов, его считают биотическим, а насекомые или животные, участвующие в нём, носят название агентов опыления или опылителей. Биотическими считаются энтомофилия, зоофилия и искусственное опыление, во всех остальных случаях речь идёт об абиотических процессах — анемофилии и гидрофилии.

Энтомофилия — работают бабочки

Опылителями выступают насекомые: осы и пчёлы из улья, реже — муравьи, жуки, улитки, бабочки и мухи. Для этого двуполые растения стараются их привлекать: запасаются сладким нектаром, берут на вооружение приятные запахи, кричащую окраску и крупные размеры соцветий. Насекомые легко переносят липкую пыльцу с одного цветка на другой, обеспечивают продолжение рода калины и гречихи, ромашки и шалфея, молочая и мака.

Цветочная пыльца крупнодисперсная, клейкая и надёжно прилипает к маленьким телам и конечностям. Отдельные виды растений «помогают» процессу — обладают удобной чашеобразной формой соцветия. Попавшее в этот кратер насекомое буквально обваливается в пыльце, а качество опыления возрастает.

Зоофилия — не обойтись без лемура

Процесс происходит при активном участии животных, относящихся к группе позвоночных. Различают орнитофилию, где роль агентов опыления играют птицы (нектарницы, близкие родственницы воробьёв, уникальные вертолётики колибри или медососы с особыми щёточками на языке) и хироптерофилию, когда за дело берутся насекомоядные летучие мыши, мелкие обезьяны, австралийские сумчатые грызуны или мадагаскарские лемуры. Зоофилией характеризуются тропические растения с яркими призывно окрашенными цветами.

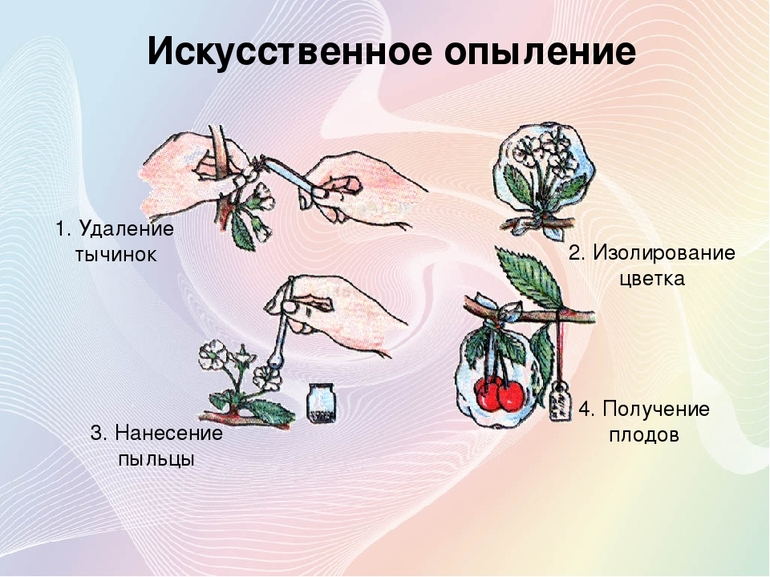

Искусственный процесс

Для нужд овощеводства, плодового и декоративного садоводства или лесного хозяйства пыльцу с тычинок на пестики переносят специально обученные люди. Чтобы не отстать от матери-природы, они используют различные приспособления. Эти агротехнические приёмы широко применяются для скрещивания и получения новых видов и сортов растений.

Простейший пример — дополнительное опыление ржи: два человека хватаются за концы верёвки, растягивают их и движутся по ржаному полю, касаясь цветущих растений. От сотрясения пыльца осыпается с тычинок и легко оказывается на рыльцах пестиков. Существенно повысить урожайность позволяет обработка порядка 10% цветков, проведённая в первой половине сухого солнечного дня при температуре не выше +30 °C.

Анемофилия и гидрофилия

Опыление при помощи ветра широко распространено среди злаковых, хвойных и лиственных растений. Например, скромные цветки крапивы или конопли складываются из чашелистиков, обладают простыми околоцветниками, поэтому непривлекательны для опылителей. Зато они имеют достаточное количество сухой и мелкой пыльцы, а пыльники, подвешенные на тонких удлинённых нитях, легко выбрасывают её наружу. Берёзовая и ольховая, ореховая и тополиная пыльца будет лучше попадать на рыльце пестика, если он станет широким и длинным, да ещё и высунется из цветка, как в знаменитом соцветии «серёжка».

Гидрофилия — опыление с участием воды, а иногда ему на помощь приходят и слизни. Немногочисленные гидрофильные растения (элодея и взморник, наяда и руппия) имеют нитевидную пыльцу или рыльца, раскрывают пыльники под водой, где и создаются наилучшие условия для продолжения рода.

Значение опыления нельзя переоценить: ему отводится важнейшая роль в размножении любых цветковых растений — от малых причудливых форм до гигантских деревьев. До 80% представителей биологического царства относятся к биотическому типу опыления, а из оставшихся двадцати около 19% опыляются ветром.

Описание механизма

Цветковые растения получили своё название, потому что имеют морфологический орган — цветок, способный к половому размножению и привлечению опылителей. Для образования завязей, формирования плодов и развития семян первым условием является опыление, то есть перенос частиц пыльцы. Природа позаботилась о том, чтобы всё проходило успешно.

Это может осуществляться ветром — тогда целые облака невесомых пылинок поднимаются и передвигаются в потоках зефира. Многие деревья (дубы, ясени и сосны), сельскохозяйственные злаковые и кукуруза «заботятся» об увеличении вероятности попадания на нужные рыльца, вырабатывая заведомо большие количества пыльцы. Её частички очень лёгкие, почти невесомые, чтобы беспрепятственно «проплывать» по воздуху, а у некоторых имеются газовые пузырьки, способствующие более долгому путешествию.

Но чаще всего опыление осуществляют разные насекомые. Чтобы привлечь внимание, растения окрашиваются в очень яркие цвета и источают сильный аромат. Если их размеры малы, они группируются в пышные соцветия или окружают себя разноцветными листьями — прицветником, как это делает мексиканская красавица пуансеттия. По сравнению с теми, что опыляются ветром, пыльцевые зёрна таких цветов обычно более крупные, шероховатые и клейкие, чтобы уверенно прилипать к насекомым.

Для привлечения опылителей медовые железы растений специально выделяют нектар — сок, богатый различными сахарами (в основном это сахароза и фруктоза). Кроме того, в состав входят:

- кислоты (аспарагиновая и глютаминовая);

- минеральные соли;

- ферменты;

- ароматические компоненты.

Нектары безобидных рододендронов, багульников, азалии и чемерицы содержат токсичные вещества, а ядовитых белены, болиголова, олеандра и наперстянки — относительно безопасны. Растения вырабатывают неодинаковые объёмы нектара, например, единичный цветок малины — чемпион в этом отношении, но для учёта общего количества продукта на заданной площади учитывают ещё и численность цветков в соцветии.

Осы, бабочки и шмели охотно употребляют нектар в пищу. Медоносныепчёлы, собирая и пряча его в соты улья, производят мёд. Акации специально выделяют сладкий секрет для привлечения муравьёв, защищающих древесину от зубов травоядных животных. Спектр опылителей может быть широким (эуфилия), подчиняться опылению несколькими родственными или только определённой жизненной формой (олигофилия) или требовать один вид насекомых (монофилия).

Если говорят, что опылитель обладает полилектией, это свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне приспособленности к опылению, он способен обслуживать представителей различных семейств. Посещение ограниченной группы, состоящей из одного семейства или растений с однотипными соцветиями, свидетельствует о наличии олиголектии. В случае монолектии опылитель обязательно питается одним видом или родом растений и опыляет только их.

После этого наступает очередь оплодотворения, которое происходит у всех по-разному: чаще период длится несколько недель, но иногда для полноценного слияния половых клеток требуются месяцы. Пыльца, находящаяся на рыльце, для этого должна созреть, обладать достаточной жизнестойкостью и иметь сформированный женский гаметофит (зародышевый мешок). В него и проникает пыльцевая трубка, растущая в направлении завязи через семенной зачаток.

Оказавшись возле яйцеклетки, она спешит разорваться и высвободить два спермия: один соединяется с яйцеклеткой и даёт жизнь зародышу, второй сливается с диплоидным ядром, образуя триплоидную клетку и формируя эндосперм. Такое двойное оплодотворение позволяет получить семя, защищённое кожурой, а из завязи затем возникнет желанный плод.

Примеры в окружающей природе

От опыления зависит сохранение вида, поэтому так важно, чтобы всё проходило успешно. Растения, в отличие от животных, не могут самостоятельно передвигаться в поисках партнёра для размножения и вынуждены уповать на помощь союзников — ветра, воды или живых существ. Самоопыляющимся растениям присущи следующие отличительные признаки:

- цветки не имеют запаха и не выделяют нектара;

- пестики располагаются ниже тычинок;

- пыльца созревает ещё на стадии бутонизации, и опыление осуществляется в нераспустившемся цветке, как у гузмании или арахиса.

Томаты «умеют» самоопыляться факультативно: их тычинки оказались сросшимися, поэтому пестик без труда оплодотворяется своей пыльцой. Малопрогрессивному потомству, полученному таким образом, угрожает вырождение. Этого не случится, если некоторые цветки подвергнутся внутривидовому опылению и приобретут несколько иные родительские зачатки. Тогда они будут обладать более высокими способностями к приспособлению и выживут в процессе естественного отбора.

Мужские деревья двудомных тополя и облепихи интересны только цветками с пыльцой, а женские особи плодоносят. В случае тополя пушистые семена — продукт жизнедеятельности женских деревьев. Если высаживать для озеленения исключительно мужские черенки, можно навсегда избавиться от надоедливого пуха. Оранжевые плоды облепихи дают только женские кусты, но если рядом не посадить мужское растение, то урожая не будет, а обычное соотношение составит 10:1.

Однополые цветки однодомной кукурузы собраны в разнотипные соцветия: мужские — «метёлка» на макушках, женские — «початок» в листовых пазухах. Другие характерные представители однодомных — тыква и огурец — тоже образуют цветки разного типа в пределах одного растения. По внешним признакам они почти неотличимы, но после опыления мужские сразу отмирают и осыпаются, а из оплодотворённых женских будут формироваться завязи.

Источник