- Техника спринтерского бега, его особенности и польза

- Особенности спринтерского бега

- Техника спринтерского бега

- Польза спринтерского бега

- sprintexpress.ru

- О спринте.

- Подготовка спринтера

- Построение тренировки спринтера

- Перенапряжения, заболевания, травмы спринтеров

- Правильное питание спринтера

- Рекомендуем посетить:

- ФИНИШИРОВАНИЕ

- Назовите способы финиширования при спринтерском беге

Техника спринтерского бега, его особенности и польза

Спринтерский бег является наиболее зрелищной дисциплиной программы Олимпийских игр. Соревнования в спринте проходят на дистанциях 60, 100, 200 и 400 метров. За короткое время зрители получают высокий заряд эмоций. Еще бы! Ведь спринт – самая динамичная дисциплина в легкой атлетике!

Особенности спринтерского бега

Спринтерский бег является одной из сложнейших легкоатлетических дисциплин. Работая на пределе возможностей, спортсмен показывает максимальную скорость, скоростную выносливость и координацию. Каждое из трех качеств может повлиять на результат и определить место в финишном протоколе.

- Максимальная скорость – главный компонент в спринте. В беге на короткие дистанции основной задачей как раз является показать максимальную скорость. Она определяется двумя компонентами и тренируется в течение всей жизни, с раннего возраста.

Скорость бега определяется двумя важными умениями: частотой и длиной шага. Опытный тренер начинает развивать частоту движений у детей в возрасте от 10 до 16 лет. В этот период организм лучше всего поддается нагрузкам, основной целью которых является частота движений. Однако, улучшить результат в беге на короткие дистанции можно в любом возрасте.

- Скоростная выносливость – определяет способность спортсмена выдерживать максимальную скорость продолжительное время. Умение быстро бегать – хорошо, но необходимо поддерживать темп на протяжении всей дистанции.

Для решения поставленной задачи используют простой прием: спортсмен, выступающий на дистанции 100 метров, в определенные дни тренировочной недели бегает отрезки по 200 метров. Если коронным отрезком является бег на 200 метров, тогда отрезки будут 400 метров.

Таким образом, тренируется скоростная выносливость, которая позволяет атлету показывать максимум на протяжении всей дистанции.

- Координация – определяет равновесие и точность движений бегуна. Развивать координацию необходимо двум причинам:

— Работа мышц. Высокий навык координации позволяет снять нагрузку с тех мышц, которые для выполнения данного действия не нужны.

— Спортсмену важно оставаться на своей дорожке. Просто наступив на линию дорожки соперника можно получить дисквалификацию.

Совокупность трех этих компонентов позволяет профессиональным спортсменам показывать лучшие результаты.

Техника спринтерского бега

Дистанция в спринте делится на 4 этапа, которые отдельно рассматриваются при составлении тактического плана. Спринтеры уделяют большое внимание каждому, поскольку от качества их прохождения зависит конечный результат:

- Старт

- Стартовый разгон

- Бег по дистанции

- Финиширование

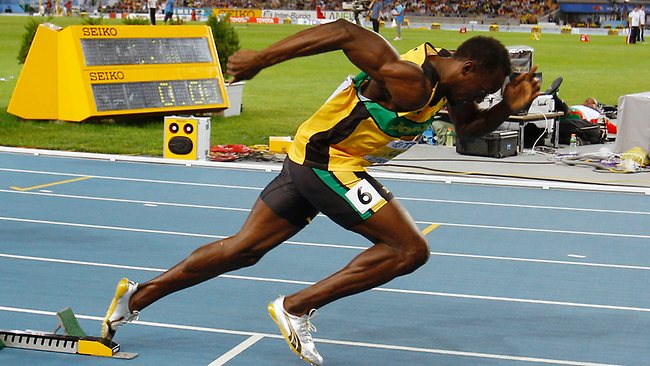

- Старт. Существует два варианта – низкий и высокий старт. Опытные спринтеры чаще используют низкий старт, т.к. он имеет два преимущества: удобное положение и возможность совершить мощный толчок. Для низкого старта необходимо наличие колодок, которые настраиваются индивидуально.

Высокому старту обучают юных бегунов или в отсутствии необходимого инвентаря. Такой старт имеет плюсы в случае, когда спортсмен не овладел техникой бега. В этом случае использование низкого старта может привести к потере координации и падению. При высоком старте подобное не грозит.

Спортсмен на старте должен принять правильное положение: толчковая (более сильная) нога ставится впереди, маховая сзади. Руки согнуты в локтях. Плечевой пояс при этом расслаблен.

По команде “внимание” спортсмен переносит вес тела на впереди стоящую ногу. Таз находится на уровне плечевого пояса. После команды “марш” необходимо с максимальной силой оттолкнуться от колодок.

- Стартовый разгон. После отталкивания от колодок спринтер начинает разгон. Спортсмен делает 3 мощных шага. Важный момент – положение тела. Голова опущена вниз, туловище наклонено вперед. Такое положение позволит набрать максимальную скорость за короткие метры дистанции.

Подобное положение сохраняется на протяжении 30-40 метров, постепенно тело спортсмена выравнивается. Максимальная скорость бега в спринте 44,1 километров в час.

- Бег по дистанции. Настоящая борьба начинается именно на данном этапе дистанции, когда пройдена почти половина пути. Бегун поднимает голову и смотрит вперед, туловище лишь слегка (5-7 градусов) наклонено вперед.

Распространенная ошибка – излишнее напряжение мышц плечевого пояса. Стараясь бежать максимально быстро спортсмен напрягает плечи, что приводит к потере скорости. При следующей попытке постарайтесь бежать широко расправив плечи. Результат станет лучше.

- Финиширование. Самая эмоциональная часть спринта. Часто победу определяют сотые доли секунды. И нередко судьи используют фотофиниш – детальная запись момента финиширования.

Варианты финиширования также способны повлиять на результат. Два наиболее распространенных:

- Бросок грудью. За метр до финиша спортсмен делает резкий наклон туловища вперед с отведением рук назад. Это позволяет сократить расстояние до финиша и повысить шансы на победу.

- Финиш боком. Суть заключается в повороте к финишной черте боком, что позволяет пересечь линию финиша первым.

Варианты весьма схожи между собой и к использованию на соревнованиях допускается. Особенной разницы между ними нет.

Польза спринтерского бега

Спринтерский бег значительно влияет на сердечнососудистую систему, способствует развитию взрывной силы и скорости реакции. Занятия спринтом рекомендуются в молодом возрасте и категорически запрещены людям преклонных лет.

Занятие бегом на короткие дистанции поможет привести тело в порядок. Короткие интенсивные нагрузки ускоряют сжигание углеводов и способствуют расщеплению жировых отложений. Бегая 60-400 метров можно сжечь 400-600 калорий, в зависимости от интенсивности и количества повторений.

Если опыт тренировок с высокой нагрузкой не большой, тогда занятия спринтерским бегом не рекомендуется включать в программу. Начните со средних дистанций и спустя 2-3 месяца регулярных тренировок попробуйте бег на короткие дистанции. В спорте главное постепенное повышение нагрузки!

Источник

sprintexpress.ru

О спринте.

Подготовка спринтера

Построение тренировки спринтера

Перенапряжения, заболевания, травмы спринтеров

Правильное питание спринтера

Рекомендуем посетить:

ФИНИШИРОВАНИЕ

Финиширование на спринтерских дистанциях имеет очень важное значение как для победы спринтера над другими спортсменами, так и для улучшения спортивного результата.

Было время, когда спринтеры, пытаясь улучшить результаты в беге на 100м и 200м не только за счет бега по дистанции, но и за счет прыжка на финише. Тем не менее, очень скоро выяснилось, что подобная техника финиширования существенно ухудшает результат, поэтому от «прыжка» очень быстро отказались.

Позже появилось мнение, что лучший способ финиширования — не финишировать, а пробегать «клетки» финиша, не меняя беговых движений. Тем не менее, и от этой крайности, как малоэффективной, также пришлось отказаться.

В настоящий момент наилучшей техникой финиширования считается резкое уменьшение угла отталкивания от опоры с одновременным увеличением наклона туловища вперед во время выполнения последнего шага.

Постановка ноги на беговую дорожку (опору) во время выполнения последнего шага существенно отличается от предшествующего шага. Это отличие состоит в том, что контакт с дорожкой осуществляется сзади проекции общего центра тела на опору. А такая постановка ноги на беговую дорожку обеспечивает максимально острый угол отталкивания, что ускоряет финиширование.

Источник

Назовите способы финиширования при спринтерском беге

Бег на короткие дистанции (спринт) условно подразделяется на четыре фазы: начало бега (старт), стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование.

Начало бега (старт). В спринте применяется низкий старт, позволяющий быстрее начать бег и развить максимальную скорость на коротком отрезке.

Для быстрого выхода со старта применяются стартовый станок и колодки. Они обеспечивают твердую опору для отталкивания, стабильность расстановки ног и углов наклона опорных площадок. В расположении стартовых колодок можно выделить три основных варианта:

1. При «обычном» старте передняя колодка устанавливается на расстоянии 1—1,5 стопы спортсмена от стартовой линии, а задняя колодка — на расстоянии длины голени (около 2 стоп) от передней колодки;

2. При «растянутом» старте бегуны сокращают расстояние между колодками до 1 стопы и менее, расстояние от стартовой линии до передней колодки составляет около 2 стоп спортсмена;

3. При «сближенном» старте расстояние между колодками также сокращается до 1 стопы и менее, но расстояние от стартовой линии до передней колодки составляет 1—1,5 длины стопы спортсмена.

Стартовые колодки, расположенные близко друг к другу, обеспечивают одновременное усилие обеих ног для начала бега и создают большее ускорение бегуну на первом шаге. Однако сближенное положение ступней и почти одновременное отталкивание обеими ногами затрудняют переход к попеременному отталкиванию ногами на последующих шагах.

Опорная площадка передней колодки наклонена под углом 45—50°, задняя — 60—80°. Расстояние (по ширине) между осями колодок обычно равно 18—20см. В зависимости от расположения колодок изменяется и угол наклона опорных площадок: с приближением колодок к стартовой линии он уменьшается, с удалением их увеличивается. Расстояние между колодками и удаление их от стартовой линии зависят от особенностей телосложения бегуна, уровня развития его быстроты, силы и других качеств.

По команде «На старт!» бегун становится впереди колодок, приседает и ставит руки впереди стартовой линии. Из этого положения он движением спереди назад упирается ногой в опорную площадку стартовой колодки, стоящей впереди, а другой ногой — в заднюю колодку. Носки туфель касаются рантом дорожки или первые два шипа упираются в дорожку. Встав на колено сзади стоящей ноги, бегун переносит руки через стартовую линию к себе и ставит их вплотную к ней. Пальцы рук образуют упругий свод между большим пальцем и остальными, сомкнутыми между собой. Прямые ненапряженные руки расставлены на ширину плеч. Туловище выпрямлено, голова держится прямо по отношению к туловищу. Тяжесть тела равномерно распределена между руками, стопой ноги, стоящей впереди, и коленом другой ноги.

По команде «Внимание!» бегун слегка выпрямляет ноги, отделяет колено сзади стоящей ноги от дорожки. Ступни плотно упираются в опорные площадки колодок. Туловище держится прямо. Таз приподнимается на 10—20 см выше уровня плеч до положения, когда голени будут параллельны. В этой позе важно не перенести чрезмерно тяжесть тела на руки, так как это отрицательно отражается на времени выполнения низкого старта.

В позе готовности важное значение имеет угол сгибания ног в коленных суставах. Увеличение этого угла (в известных пределах) способствует более быстрому отталкиванию. В позе стартовой готовности оптимальные углы между бедром и голенью ноги, опирающейся о переднюю колодку, равны 92—105°; ноги, опирающейся о заднюю колодку,— 115—138°, угол между туловищем и бедром впереди стоящей ноги составляет 19—23°. Указанные значения углов можно использовать для построения оптимальной стартовой позы; вначале с помощью транспортира расположить тело спортсмена в соответствии с оптимальными углами сгибания ведущих звеньев тела, а затем «подставить» ему стартовые колодки.

Положение бегуна, принятое по команде «Внимание!», не должно быть излишне напряженным и скованным. Важно только сконцентрировать внимание на ожидаемом стартовом сигнале. Промежуток времени между командой «Внимание!» и сигналом для начала бега правилами не регламентирован. Интервал может быть изменен стартером в связи с различными причинами. Это обязывает бегунов сосредоточиться для восприятия сигнала.

Услышав выстрел (или другой стартовый сигнал), бегун мгновенно устремляется вперед. Это движение начинается с энергичного отталкивания ногами и быстрого взмаха руками (сгибание их). Отталкивание от стартовых колодок выполняется одновременно двумя ногами значительным давлением на стартовые колодки. Но оно сразу же перерастает в разновременную работу. Нога, стоящая сзади, лишь слегка разгибается и быстро выносится бедром вперед; вместе с этим нога, находящаяся впереди, резко выпрямляется во всех суставах.

Угол отталкивания при первом шаге с колодки составляет у квалифицированных спринтеров 42—50°, бедро маховой ноги приближается к туловищу на угол около 30°. Указанное положение удобно для выполнения мощного отталкивания от колодок и сохранения общего наклона тела на первых шагах бега.

Стартовый разбег. Чтобы добиться лучшего результата в спринте, очень важно после старта быстрее достичь в фазе стартового разбега скорости, близкой к максимальной.

Правильное и стремительное выполнение первых шагов со старта зависит от выталкивания тела под острым углом к дорожке, а также от силы и быстроты движений бегуна. Первый шаг заканчивается полным выпрямлением ноги, отталкивающейся от передней колодки, и одновременным подъемом бедра другой ноги. Бедро поднимается выше (больше) прямого угла по отношению к выпрямленной опорной ноге. Чрезмерно высокое поднимание бедра невыгодно, так как увеличивается подъем тела вверх и затрудняется продвижение вперед. Особенно это заметно при беге с малым наклоном тела. При правильном наклоне тела бедро не доходит до горизонтали и в силу инерции создает усилие, направленное значительно больше вперед, чем вверх.

Первый шаг следует выполнять возможно быстрее. При большом наклоне туловища длина первого шага составляет 100— 130 см. Преднамеренно сокращать длину шага не следует, так как при равной частоте шагов большая их длина обеспечивает более высокую скорость, но и преднамеренно удлинять его нет смысла.

Одновременно с нарастанием скорости и уменьшением величины ускорения наклон тела уменьшается, и техника бега постепенно приближается к технике бега по дистанции. Переход к бегу по дистанции заканчивается к 25—30-му метру (13—15-й беговой шаг), когда достигается 90—95% от максимальной скорости бега, однако четкой границы между стартовым разгоном и бегом по дистанции нет. Следует учитывать, что спринтеры высокого класса выходят на рубеж максимальной скорости к 50—60-му метру дистанции, а дети 10—12 лет — к 25—30-му метру. Бегуны любой квалификации и возраста на 1-й секунде бега достигают 55% от максимума своей скорости, на 2-й—-76%, на 3-й — 91%, на 4-й — 95%, на 5-й — 99%.

Скорость бега в стартовом разгоне увеличивается главным образом за счет удлинения шагов и незначительно — за счет увеличения темпа. Наиболее существенное увеличение длины шагов наблюдается до 8—10-го шага (на 10—15 см), далее прирост меньше (4—8 см). Резкие, скачкообразные изменения длины шагов свидетельствуют о нарушении ритма беговых движений. Важное значение для увеличения скорости бега имеет быстрое опускание ноги вниз — назад (по отношению к туловищу). При движении тела в каждом шаге с увеличивающейся скоростью происходит увеличение времени полета и уменьшение времени контакта с опорой.

Большое значение имеют энергичные движения рук вперед-назад. В стартовом разбеге они в основном такие же, как и в беге по дистанции, но с большой амплитудой в связи с широким размахом бедер в первых шагах со старта. На первых шагах со старта стопы ставятся несколько шире, чем в беге по дистанции. С увеличением скорости ноги ставятся все ближе к средней линии. По существу бег со старта — это бег по двум линиям, сходящимся в одну к 12—15-му метру дистанции.

Если сравнить результаты в беге на 30 м со старта и с ходу, показанные одним и тем же бегуном, то легко определить время, затрачиваемое на старт и наращивание скорости. У хороших бегунов оно должно быть в пределах 0,8—1,0 с.

Бег по дистанции. К моменту достижения высшей скорости туловище бегуна незначительно (72—80°) наклонено вперед. В течение бегового шага происходит изменение величины наклона. Во время отталкивания наклон туловища уменьшается, а в полетной фазе он увеличивается.

Нога ставится на дорожку упруго, с передней части стопы, на расстоянии 33—43 см от проекции точки тазобедренного сустава до дистальной точки стопы. Далее происходит сгибание в коленном и разгибание (подошвенное) в голеностопном суставах. В момент наибольшего амортизационного сгибания опорной ноги угол в коленном суставе составляет 140—148°. У квалифицированных спринтеров полного опускания на всю стопу не происходит. Выпрямление опорной ноги происходит в тот момент, когда бедро маховой ноги поднято достаточно высоко и снижается скорость его подъема. Отталкивание завершается разгибанием опорной ноги в коленном и голеностопном суставах (подошвенное сгибание). В момент отрыва опорной ноги от дорожки угол в коленном суставе составляет 162—173°. В полетной фазе происходит активное, возможно более быстрое сведение бедер. Нога после окончания отталкивания по инерции движется несколько назад-вверх. Затем, сгибаясь в колене, начинает быстро двигаться бедром вниз-вперед, что позволяет снизить тормозящее воздействие при постановке ноги на опору. Приземление происходит на переднюю часть стопы.

При беге по дистанции с относительно постоянной скоростью у каждого спортсмена устанавливаются характерные соотношения длины и частоты шагов, определяющие скорость бега. На участке дистанции 30—60 м спринтеры высокой квалификации, как правило, показывают наиболее высокую частоту шагов (4,7—5,5 ш/с), длина шагов при этом изменяется незначительно и составляет 1,25±0,04 относительно длины тела спортсмена. На участке дистанции 60—80 м спринтеры обычно показывают наиболее высокую скорость, при этом на последних 30—40 м дистанции существенно изменяется соотношение компонентов скорости: средняя длина шагов составляет 1,35 ±0,03 относительно длины тела, а частота шагов уменьшается. Такое изменение структуры бега способствует достижению более высоких значений скорости бега и, главное, удержанию ее на второй половине дистанции.

Шаги с правой и левой ноги часто неодинаковы: с сильнейшей ноги они немного длиннее. Желательно добиться одинаковой длины шагов с каждой ноги, чтобы бег был ритмичным, а скорость равномерной. Добиться этого можно путем развития силы мышц более слабой ноги. Это позволит достичь и более высокого темпа бега. В спринтерском беге по прямой дистанции стопы надо ставить носками прямо — вперед. При излишнем развороте их наружу ухудшается отталкивание.

Как в стартовом разбеге, так и во время бега по дистанции руки, согнутые в локтевых суставах, быстро движутся вперед-назад в едином ритме с движениями ногами. Движения руками вперед выполняются несколько внутрь, а назад — несколько наружу. Угол сгибания в локтевом суставе непостоянен: при выносе вперед рука сгибается больше всего, при отведении вниз-назад несколько разгибается.

Кисти во время бега полусжаты или разогнуты (с выпрямленными пальцами). Не рекомендуется ни напряженно выпрямлять кисть, ни сжимать, ее в кулак. Энергичные движения руками не должны вызывать подъем плеч и сутулость — первые признаки чрезмерного напряжения.

Частота движений ногами и руками взаимосвязана. Перекрестная координация помогает увеличить частоту шагов посредством учащения движений рук.

Техника бега спринтера нарушается, если он не расслабляет тех мышц, которые в каждый данный момент не принимают активного участия в работе. Успех в развитии скорости бега в значительной мере зависит от умения бежать легко, свободно, без излишних напряжений.

Финиширование. Максимальную скорость в беге на 100 и 200 м необходимо стараться поддерживать до конца дистанции, однако на последних 20—15 м дистанции скорость обычно снижается на 3-8%.

Бег заканчивается в момент, когда бегун коснется туловищем вертикальной плоскости, проходящей через линию финиша. Бегущий первым касается ленточки (нити), протянутой на высоте груди над линией, обозначающей конец дистанции. Чтобы быстрее ее коснуться, надо на последнем шаге сделать резкий наклон грудью вперед, отбрасывая руки назад. Этот способ называется «бросок грудью».

Применяется и другой способ, при котором бегун, наклоняясь вперед, одновременно поворачивается к финишной ленточке боком так, чтобы коснуться ее плечом. При обоих способах возможность дотянуться до плоскости финиша практически одинакова. При броске на ленточку ускоряется не продвижение бегуна, а момент соприкосновения его с плоскостью финиша за счет ускорения движения верхней части тела (туловища) при относительном замедлении нижней. Опасность падения при броске на финише предотвращается быстрым выставлением маховой ноги далеко вперед после соприкосновения с финишной лентой. Финишный бросок ускоряет прикосновение бегуна к ленточке, если бегун всегда затрачивает на дистанции одно и то же количество шагов и бросок на нее делает с одной и той же ноги, примерно с одинакового расстояния (за 100— 120 см). Бегунам, не овладевшим техникой финишного броска, рекомендуется пробегать финишную линию на полной скорости, не думая о броске на ленточку.

Источник