Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Основные пути приспособления организмов к среде

Многие организмы в течение жизни периодически испытывают влияние факторов, сильно удаляющихся от оптимума. Им приходится переносить и сильную жару, и сильные морозы, и летние засухи, и пересыхание водоемов, и нехватку пищи. Как приспосабливаются они к таким экстремальным ситуациям, когда нормальная жизнь сильно затруднена?

Длительность жизни покоящихся семян растений зависит от условий хранения. Повышение влажности и температуры увеличивает траты резервов семени на дыхание, и они в конце концов истощаются. Желуди дуба хранятся не более трех лет. Сухие семена могут долго лежать, не теряя всхожести: семена мака – до 10 лет, зерновки ржи, ячменя и пшеницы – до 32, плоды одуванчика – до 68, лотоса – до 250 лет. Известен случай, когда проросли семена лотоса, найденные в торфе болота, высохшего 2000 лет тому назад. Плоды этого растения покрыты толстой газо- и водонепроницаемой оболочкой.

В Центральной Антарктиде русские исследователи провели микробиологический анализ образцов льда из глубины ледника. Возраст слоев льда, в которых обнаружены жизнеспособные микроорганизмы, достигает 10–13 тыс. лет. Найдены в основном бактерии, а также споры грибов и дрожжей. Позднее жизнеспособные бактерии были обнаружены в образцах горных пород под антарктическим ледником. Их возраст составлял от 10 тыс. до 10 млн. лет.

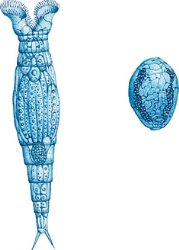

При ухудшении условий среды многие виды способны приостанавливать свою жизнедеятельность и переходить в состояние скрытой жизни. Это явление было обнаружено в начале XVIII столетия Антони ван Левенгуком, который впервые наблюдал в сделанный им микроскоп мир мелких организмов. Он заметил и описал, что некоторые из них могут полностью высыхать на воздухе, а затем “оживать” в воде. В высушенном состоянии они кажутся полностью безжизненными. Позднее такое состояние мнимой смерти было названо анабиозом ( “ана” – нет, “биос” – жизнь).

Коловратка – активно плавающая и в состоянии анабиоза

Состояние анабиоза возможно лишь при полном обезвоживании организмов. При этом важно, чтобы потеря воды клетками тела не сопровождалась нарушением внутриклеточных структур.

Большинство видов к этому не способно. Например, в клетках высших растений имеется обычно большая центральная вакуоль с запасом влаги. При высыхании она исчезает, клетка меняет форму, сжимается, и ее внутреннее строение нарушается. Поэтому глубокий анабиоз в природе встречается редко. Однако замедление обмена веществ и понижение жизнедеятельности в неблагоприятных условиях – явление широко распространенное. Клетки тела при этом частично обезвоживаются, происходит также и другая перестройка их состава. Состояние организмов, близкое к анабиозу, называют криптобиозом или скрытой жизнью ( “криптос” – скрытый). В состоянии пониженного обмена веществ организмы резко повышают свою устойчивость и очень экономно тратят энергию.

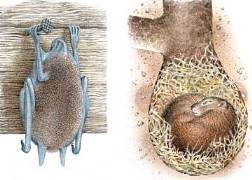

Летучая мышь ушан и суслик в состоянии зимней спячки

У суслика в состоянии активности частота сокращений сердца около 300 ударов в минуту, а во время спячки – всего 3. Температура тела понижается до +5 °С. Несмотря на низкую интенсивность обмена веществ, животные во время спячки сильно теряют в весе и могут погибнуть от истощения, если не накопят к зиме достаточно жира.

Скрытая жизнь – очень важное экологическое приспособление. Это возможность переживать неблагоприятные изменения среды обитания. При восстановлении необходимых условий организмы вновь переходят к активной жизни.

Переходя в состояние оцепенения или покоя, растения и животные как бы подчиняются воздействиям среды, экономя при этом затраты на свое существование.

Другой, прямо противоположный путь выживания организмов связан с поддержанием постоянства внутренней среды, несмотря на колебания воздействий внешних факторов. Обитая в условиях изменчивой температуры, теплокровные животные – птицы и млекопитающие – поддерживают внутри себя постоянную температуру, оптимальную для биохимических процессов в клетках тела.

Клетка черешка листа сахарной свеклы: 1 – хлоропласты; 2 – ядро; 3 – вакуоли; 4 – цитоплазма; 5 – митохондрии; 6 – клеточная оболочка

Такое сопротивление влиянию внешней среды требует больших затрат энергии и специальных приспособлений во внешнем и внутреннем строении организмов.

В сухих среднеазиатских пустынях обитает несколько видов мокриц . Это мелкие наземные ракообразные, нуждающиеся, как и их ближайшие водные родственники, в высокой влажности окружающей среды. Живя в пустынях, они способны избегать жару и сухость. Мокрицы роют в глинистой почве вертикальные норки, в глубине которых температура резко снижена, а воздух насыщен водяными парами. Кормятся они на поверхности почвы растительными остатками, выходя из норок только в то время суток, когда увлажняется приземный слой воздуха. Самка в жаркие часы затыкает отверстие своими передними сегментами, несущими непроницаемые покровы, чтобы сохранить влажность и уберечь от высыхания свое потомство.

Каждый из двух описанных путей выживания имеет свои преимущества и недостатки. При возможности тормозить обмен веществ и переходить к скрытой жизни организмы экономят энергию и повышают устойчивость, но не способны к активности при ухудшении условий. При регуляции температуры и запасов влаги в теле представители различных видов могут поддерживать нормальную жизнедеятельность в очень широком диапазоне внешних условий, но тратят при этом много энергии, которую им необходимо постоянно восполнять. Кроме того, такие организмы очень неустойчивы к отклонениям режима их внутренней среды. Например, у человека повышение температуры тела всего на 1 °С свидетельствует о нездоровье.

Кочёвки северных оленей: 1 – северная граница лесотундры; 2 – северная граница тайги; 3 – места зимовок

Этот путь приспособлений доступен только подвижным животным, которые могут перемещаться в пространстве.

Теплокровные животные могут жить в очень холодных районах, выдерживая морозы до –50 °С. В таких случаях разница температур самого животного и окружающей среды может составить 80–90 °С. У пингвинов постоянная температура тела равна +37-38 °С, у северных оленей +38-39 °С. Для поддержания теплового баланса животные тратят жировые энергетические запасы. Очень важна также роль теплоизолирующих покровов (пуха, пера, меха). К зиме эти покровы становятся гуще и пушистее, обеспечивая вокруг тела воздушную прослойку, сохраняющую тепло.

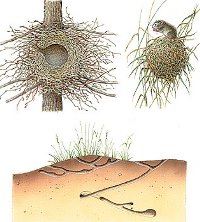

Гнезда и норы животных. Вверху: слева – гнездо обыкновенной белки; справа – гнездо мыши–малютки. Внизу летняя (слева) и зимняя (справа) норы полуденных песчанок

Карта миграции деревенской ласточки

Все три пути выживания могут сочетаться у представителей одного и того же вида. Например, растения не могут поддерживать постоянную температуру тела, но многие из них способны регулировать водный обмен. Холоднокровные животные подчиняются неблагоприятным факторам, но могут и избегать их воздействия. В целом же мы видим, что при огромном разнообразии живой природы в ней можно выделить лишь несколько основных путей приспособительного развития видов.

Увеличение устойчивости организмов в состоянии скрытой жизни находит широкое применение в хозяйственной практике. В специальных хранилищах создаются особые режимы для длительного хранения семян растений, культур микроорганизмов, спермы ценных сельскохозяйственных животных. В медицинской практике разработаны особые условия для сохранения донорской крови, пересаживаемых органов и тканей. Есть проекты по сохранению половых клеток исчезающих видов животных и растений, с тем чтобы в дальнейшем иметь возможность восстановить их в природе.

Источник

Основные пути приспособления организмов к среде

1. Три основных способа приспособления организмов к неблагоприятным условиям среды: подчинение, сопротивление и избегание этих условий. К какому способу можно отнести:

а) осенние перелеты птиц с северных мест гнездования в южные районы зимовок;

б) зимнюю спячку бурых медведей;

в) активную жизнь полярных сов зимой при температуре минус 40 оС;

г) переход бактерий в состояние спор при понижении температуры;

д) нагревание тела верблюда днем с 37 оС до 41 оС и остывание его к утру до 35 оС;

е) нахождение человека в бане при температуре в 100 оС, при этом его внутренняя температура остается прежней – 36,6 оС;

ж) переживание кактусами в пустыне жары в 80 оС;

з) переживание рябчиками сильных морозов в толще снега?

(Ответ: избегание – а, з; подчинение– б, г, д; сопротивление – в, е, ж.)

2. Чем отличаются теплокровные (гомойотермные) организмы от холоднокровных (пойкилотермных)?

(Ответ: теплокровные организмы отличаются от холоднокровных тем, что имеют высокую (как правило, выше 34 оС) и постоянную (колеблющуюся обычно в пределах одного-двух градусов) температуру тела.)

3. Из перечисленных организмов к гомойотермным относятся:

а) окунь речной;

б) лягушка озерная;

в) дельфин-белобочка;

г) гидра пресноводная;

д) сосна обыкновенная;

е) ласточка городская;

ж) инфузория-туфелька;

з) клевер красный;

и) пчела медоносная;

к) гриб подберезовик.

4. В чем преимущество гомойотермии над пойкилотермией?

(Ответ: постоянная внутренняя температура тела позволяет животным не зависеть от температуры окружающей среды; создает условия для протекания всех биохимических реакций в клетках; позволяет осуществлять биохимические реакции с высокой скоростью, что повышает активность организмов.)

5. В чем недостатки гомойотермии по сравнению с пойкилотермией?

(Ответ: гомойотермные животные в сравнении с пойкилотермными имеют большие потребности в пище и воде.)

6. Температура тела песца остается постоянной (38,6 °С) при колебаниях температуры окружающей среды в диапазоне от –80 °С до +50 °С. Перечислите приспособления, которые помогают песцу удерживать постоянную температуру тела.

(Ответ: шерстный покров, подкожный жир, испарение воды с поверхности языка (для охлаждении организма), расширение и сужение просветов кожных сосудов – физическая терморегуляция. Поведение, которое помогает менять температурные условия окружающей среды, – поведенческая терморегуляция. Развитая регуляция клеточных химических реакций, вырабатывающих тепло, которая происходит по команде из специального теплового центра в промежуточном мозге, – химическая терморегуляция.)

7. Можно ли бактерий, постоянно обитающих в горячих источниках гейзеров при температуре 70 оС и не способных выжить, если температура их клеток изменится всего на несколько градусов, назвать теплокровными организмами?

(Ответ: нельзя, так как теплокровные животные поддерживают постоянно высокую внутреннюю температуру благодаря внутреннему теплу, вырабатываемому самим организмом. Обитающие в горячих источниках бактерии используют внешнее тепло, но так как их температура всегда высокая и постоянная, их называют ложногомойотермными.)

8. Клесты строят гнезда и выводят птенцов зимой (в феврале). Это происходит потому, что:

а) у клестов есть особые приспособления, помогающие переносить низкие температуры;

б) в это время много корма, которым питаются взрослые птицы и птенцы;

в) им необходимо успеть вывести птенцов до прилета основных конкурентов – птиц из южных районов.

(Ответ: б. Основной корм клестов – семена хвойных пород. Они созревают в конце зимы – начале весны.)

9*. Какие птицы несколько десятилетий тому назад из средних и северных широт улетали осенью на юг, а сейчас живут круглый год в крупных городах. Объясните, с чем это связано.

(Ответ: грачи, утки-кряквы. Это связано с тем, что возросло количество доступной пищи зимой: увеличилось число помоек и свалок, появились незамерзающие водоемы.)

10*. Почему в холодных частях ареала можно встретить темноокрашенных рептилий чаще, чем в теплых? Например, обитающие за полярным кругом гадюки преимущественно меланисты (черные), а на юге – светлоокрашенные.

(Ответ: черный цвет в большей степени, чем какой-либо, поглощает тепло. Темноокрашенные рептилии быстрее нагреваются.)

11. При летнем похолодании стрижи бросают свои гнезда и перемещаются на юг, иногда на сотни километров. Птенцы впадают в оцепенение и способны в таком состоянии, без пищи, находиться несколько дней. При потеплении родители возвращаются. Объясните, чем вызваны откочевки.

(Ответ: при похолодании численность летающих насекомых, которыми питаются стрижи, резко уменьшается. Оцепенение птенцов стрижей – это приспособление к жизни в северных странах, где летнее похолодание наблюдается достаточно часто.)

12*. Почему птицы и млекопитающие легче переносят низкую внешнюю температуру, чем высокую?

(Ответ: снизить потери тепла можно многими способами, увеличить же теплоотдачу гораздо труднее. Основной путь для этого – испарение воды из организма. Однако в местах, где часто наблюдается высокая (более 35 оС) температура воздуха, обычно имеет место и дефицит влаги.)

13*. Объясните, почему у поверхности водоемов живут растения преимущественно зеленой окраски, а на больших морских глубинах – красной.

(Ответ: на глубину в несколько десятков и сотен метров проникают только коротковолновые лучи: синие и фиолетовые. Для их поглощения (с последующей передачей энергии молекулам хлорофилла) у водорослей имеется значительное количество красных и желтых пигментов. Они маскируют зеленый цвет хлорофилла, и растения выглядят красными.)

Источник