База знаний

Секреция

Большинство секреторных клеток объединены в многоклеточным железы, но некоторые функционируют поодиночке. Среди желез различают экзокринные и эндокринные. Первые выводят свой секрет во внешнюю среду или в полости тела (пищеварительный тракт, дыхательные пути); вторые —- в циркуляторную систему организма (кровеносную, лимфатическую, целомическую жидкость).

Типичными экзокринными железами являются слюнные железы, ацинарные клетки поджелудочной железы, многочисленные мелкие железы пищеварительной, дыхательной и половой систем, железы молочные, вырабатывающие яды, а также разнообразные железы насекомых, выделяющие шелк, воск, лаки и различные пахучие и едкие вещества. Пахучие вещества насекомых, называемые феромонами, принадлежат к разным группам химических веществ — аминокислотам, спиртам, органическим кислотам, эфирам. Они выделяются прямо в окружающую среду и действуют в ничтожных количествах. Феромоны обнаружены и у некоторых рыб. Морские птицы (чайки, бакланы, пеликаны) имеют солевые назальные железы; клетки их, обладающие сильноскладчатой мембраной, интенсивно секретируют NaCl.

Пищеварительные железы вырабатывают пищеварительные соки, соляную кислоту, муцин; пищеварительные соки содержат различные ферменты, необходимые для гидролитического расщепления белков, жиров и углеводов. Интересно, что набор пищеварительных ферментов зависит от характера пищи. Так, всеядные животные обладают широким набором пищеварительных ферментов, у травоядных наиболее активными являются карбогидразы (ферменты, переваривающие углеводы), а у плотоядных — протеазы (ферменты, переваривающие белки). У животных, узкоспециализированных в отношении питания, набор пищеварительных ферментов очень ограничен и приспособлен к определенному роду нищи. Ряд паразитических организмов утратили большинство важнейших пищеварительных ферментов и живут за счет продуктов пищеварительной деятельности хозяина.

Типичными эндокринными железами являются щитовидная, паращитовидная, надпочечники, гипофиз, островки Лангерганса в поджелудочной железе, половые железы. Эндокринные железы вырабатывают гормоны (тироксин, инсулин, адреналин, норадреналин, вазопрессин, окситоцин, стероиды и др.), которые необходимы для нормального развития и функционирования организма. Они регулируют процессы развития и дифференцировки, размножения, обмен веществ, функционирование желудочно-кишечного тракта, сезонные изменения окраски, процессы линьки, функционирование пигментных клеток и др.

К клеткам внутренней секреции относят также нейросекреторные клетки гипоталамуса позвоночных и клетки надглоточного ганглия и нервной цепочки ракообразных и насекомых. Нейрогормоны, вырабатываемые этими клетками, поступают в кровь или спинномозговую жидкость и осуществляют регуляцию вегетативных функций организма либо посредством прямого влияния на органы (почки, кровеносные сосуды, молочные железы и др.), либо через другие органы эндокринной системы.

Несмотря на большое разнообразие железистых клеток и вырабатываемых ими секретов, самые общие черты процессов секреции являются едиными. Секреция — это очень сложный процесс, в котором принимают участие и ядро и основные органоиды клетки — эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, рибосомы, возможно, и лизосомы. Поэтому для всех, железистых клеток характерно сильное развитие комплекса Гольджи и эндоплазматической сети и большое число митохондрий.

Ядра секреторных клеток богаты хроматином и имеют хорошо развитый ядрышковый аппарат. В процессе интенсивной секреции размеры и форма ядра и ядрышек изменяются. Ядро играет важную роль в секретообразовании, так как оно является центром генетической информации клетки, закодированной в молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), и в ядре образуются рибонуклеиновые кислоты (РНК), передающие информацию для синтеза секрета в цитоплазме. Помимо этого в ядре железистых клеток, вырабатывающих белковые секреты, образуется первичный секрет (ядерная секреция), который затем поступает в цитоплазму, где и превращается в уже окончательный секрет. В цитоплазме синтез первичного секрета происходит в канальцах эндоплазматической сети с участием рибосом и РНК. В комплексе Гольджи первичный продукт накапливается, концентрируется и образуются первые, видимые в световом микроскопе, маленькие капельки секрета, покрытые мембранами. Многочисленные митохондрии секреторных клеток обеспечивают процесс синтеза необходимой энергией. При активации секреторных процессов митохондрии набухают, увеличивается в них количество крист, накапливаются ионы кальция, повышается активность митохондриальных ферментов.

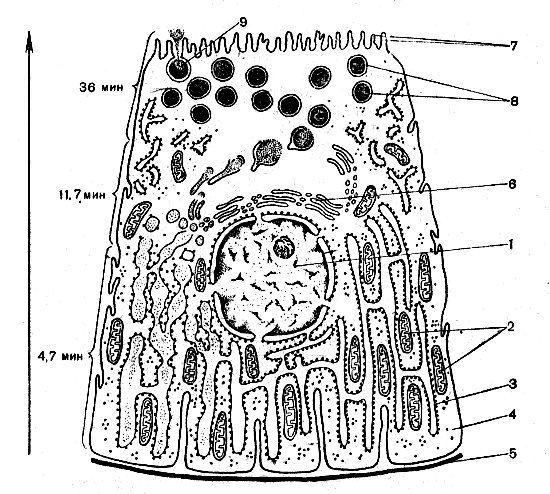

Существуют железистые клетки, у которых секреция происходит непрерывно, т.е. секрет выделяется по мере его синтеза (щитовидная железа, кора надпочечника, слизеобразующие клетки эпителия желудка), и клетки, у которых секреторный процесс является прерывистым, ритмичным (бокаловидные клетки кишечника и ацинарные клетки поджелудочной железы). В этом случае хорошо выражен секреторный цикл. Рассмотрим его на примере функционирования ацинарной клетки поджелудочной железы, продуцирующей серозный, белковый секрет, богатый ферментами (зимоген). Как все типичные секреторные клетки, ацинарная клетка имеет гетерополярное расположение органоидов и ядра по продольной оси (рис. 36). В базальной части клетки расположены гранулярная эндоплазматическая сеть, ядро и митохондрии, ориентированные в апикально-базальном направлении; над ядром находится сетчатый аппарат, или комплекс Гольджи; апикальный конец клетки занят каплями готового секрета — зимогена, хорошо видимыми в световой микроскоп. Апикальная поверхность покрыта микроворсинками.

Рис. 36. Схема строения ацинарной клетки поджелудочной железы и ее секреторный цикл: 1 — ядро; 2 — митохондрии; * — гранулярная эндоплазматическая сеть; 4 — свободные рибосомы; 5 — базальная мембрана; 6 — комплекс Гольджи; 7 — микроворсинки; 8 — зрелые гранулы секрета; 9 — выделение секрета из гранулы

С помощью метода авторадиографии (способ фотографической регистрации излучения радиоактивных веществ в клетках) удалось определить длительность отдельных этапов секреторного цикла. Для этого крысам внутривенно вводили меченую аминокислоту 3Н-лейцин, которая использовалась клетками как исходный материал для построения зимогена. По продвижению включенной метки можно было судить о скорости процесса секреции. Лейцин проникает в клетку через базальную мембрану и в зоне эндоплазматической сети, где совершается синтез первичного секрета, задерживается на 4,7 мин. Образовавшийся секрет переходит в область комплекса Гольджи для дальнейшего формирования капель секрета, на что затрачивается 11,7 мин. Из области комплекса Гольджи капельки движутся к поверхности клетки, увеличиваясь в числе ,и плотности, окончательно «созревая». Этот этап требует 36 мин. Когда секреторная капелька достигает апикальной поверхности клетки, ее мембрана и поверхностная мембрана клетки сливаются и образуется открытая пора, через которую и выводится секрет наружу (мерокриновый тип выведения секрета). После выведения секрета наступает восстановительный период. Таким образом, для производства белкового секрета клетка затрачивает всего 52,4 мин. Наряду с выработкой зимогена эта ацинарная клетка синтезирует и структурные белки, которые остаются в клетке в течение 62,5 ч и за это время постепенно заменяются новыми.

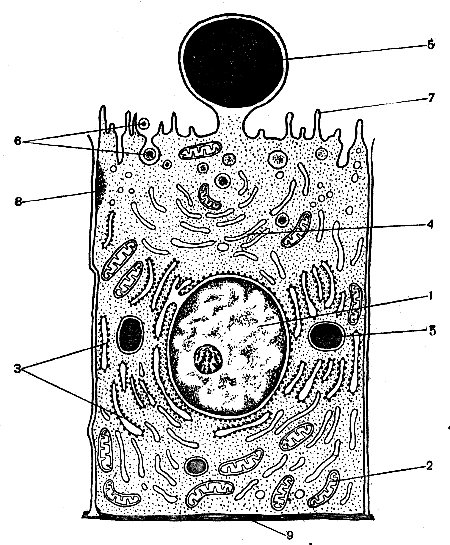

Рис. 37. Схема выделения секрета в секреторных клетках молочной железы (Bargmann a Knoop, 1959) с изменениями: 1 — ядро; 2 — митохондрия; 3 — эндоплазматическая сеть; 4 — комплекс Гольджи; б — жировые капли; 6 — белковые гранулы; 7 — микроворсинки; 8 — десмосомы; 9 — базальная мембрана.

По мерокриновому типу выводится и белковый секрет из клеток молочной железы, в то время как капельки синтезированного жира выделяются по апокриновому типу (рис. 37). При этом гранулы секрета, достигнув апикальной поверхности мембраны, покрываются ею и отрываются вместе с ней (экзоцитоз). По апокриновому типу происходит и выделение секрета щитовидной железы.

Существует еще голокриновый тип секрета, когда ядро и органоиды претерпевают дегенеративные изменения и все содержимое клетки превращается в секреторный продукт, клетка при этом погибает и отторгается. В этом случае секреторный цикл совпадает с жизненным циклом клетки. Такой тип секреции имеет место в клетках сальных желез, в большей части слизистых клеток и в сетчатой зоне надпочечников.

Асимметричные секреторные клетки обладают физиологическим градиентом и градиентом основного обмена, т. е. интенсивность обмена в базальной и апикальной частях клетки является разной. Это, в свою очередь, обусловливает и полярность в электрических свойствах секреторных клеток. Даже в состоянии покоя между апикальной и базальной сторонами клетки существует электрическая разность потенциалов с минусом на апикальной стороне.

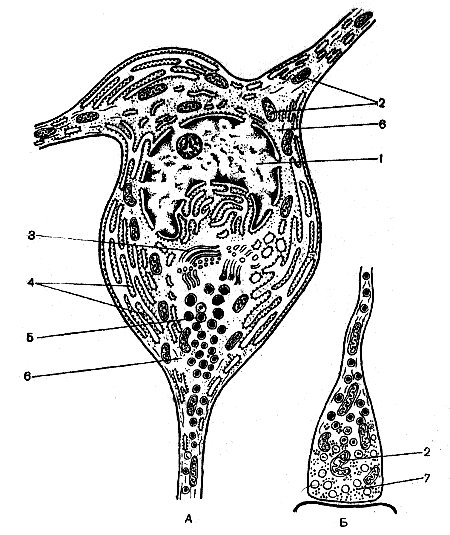

Рис. 38. Схема строения нейросекреторной клетки гипоталамуса. А — перикарион; Б — терминаль (окончание аксона); 1 — ядро; 2 — митохондрии; 3 — комплекс Гольджи; 4 — эндоплазматическая сеть; 5 — гранулы нейросекрета; 6 — свободные рибосомы; 7 — синаптические пузырьки

На рисунке 38 представлена схема строения нейросекреторной клетки из гипоталамуса, где также хорошо видно асимметричное строение клетки. Подобно типичным железистым клеткам она имеет очень развитую эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи и много митохондрий; цитоплазма ее богата РНК. Ядро с хорошо развитым ядрышковым аппаратом обычно многодольчатое, что также свидетельствует об интенсивности синтетической деятельности. Синтез первичного нейросекрета происходит на противоположной аксону стороне. По мере образования гранулы нейросекрета перемещаются по аксону благодаря наличию постоянного тока аксоплазмы от центра к периферии со скоростью от 1 до 4,5 мм в сутки. Достигнув окончания отростка, нейросекрет выделяется либо по мерокриновому, либо по апокриновому типу. Нейросекреторные клетки по мере функционирования стареют и заменяются новыми.

Интенсивной функцией синтеза белка обладают и обычные нервные клетки, хотя они и не являются железистыми. Нервные клетки не делятся, но зато у них имеет место непрерывное обновление белка во всем нейроне за счет синтетической активности перикариона (тела нервной клетки); он синтезирует два сорта белков — один структурный долгоживущий (около двух недель) и другой функциональный короткоживущий (около 1 суток), перемещающийся по отросткам и необходимый для их функции. Поэтому в нервной клетке имеется хорошо развитая эндоплазматическая сеть с рибосомами, организованными в глыбки тигроида, комплекс Гольджи, митохондрии. Развитие синтезирующего белок аппарата в нервной клетке напоминает таковой секретирующих клеток, но регуляция синтеза белка отличается от регуляции синтеза белка в железистых клетках. В нервных клетках синтез белка происходит непрерывно. Даже длительное голодание животных с потерей массы до 30% не отражается на скорости Синтеза белка в нервных клетках. Снижение синтеза белка имеет место при тяжелой гипоксии, в разгар острой лучевой болезни, в период зимней спячки, при наркозе, при судорожных состояниях, при состоянии перевозбуждения и торможения. Процессы возбуждения, усиленная моторная деятельность, раздражение рецепторов, как правило, сопровождаются усилением синтеза. Усиление синтеза наблюдается и при перерезке нервных отростков.

В условиях целого организма синтез и выведение секрета в любых железистых клетках тонко регулируются нервной и эндокринной системами в соответствии с нуждами организма и зависят от концентрации конечных продуктов синтеза — избыток секрета тормозит синтетический процесс. Так, при накоплении молока в альвеоле тормозится дальнейшая выработка секрета. Выведение молока вновь стимулирует секреторный процесс, и при этом наблюдается повышение мембранного потенциала секреторной клетки. Голодание вызывает снижение активности слюнной железы, кормление — выделение секрета, стимуляцию его синтеза и повышение мембранного потенциала. Таким образом, возбужденное состояние секреторных клеток, связанное с усилением синтеза и выведением секрета, в противоположность нервным и мышечным клеткам характеризуется гиперполяризацией, а не деполяризацией. Механизм этого явления пока еще неясен. Большую роль в активации клетки и в выведении секрета, по-видимому, играют ионы кальция.

Источник

Строение клетки и способы выведения секрета

По механизму (способу) выведения секрета секретирующие клетки, прежде всего эпителиальные железистые, подразделяют на мерокриновые, апокриновые и голокриновые.

Под мерокриновой секрецией понимают способность гландулоцита выводить секрет без разрушения клетки. Такой способ секреции является преобладающим и характерен для большинства экзокринных и эндокринных желез, секреторно активных клеток соединительной ткани. Путем мерокриновой секреции нейроны выводят медиаторы в синапсы. Такая секреция энергетически наиболее выгодна и позволяет клетке быстро восстановиться после выведения секреторных продуктов в межклеточное вещество.

Апокриновая секреция предполагает частичное разрушение клетки в момент секреции. Если разрушения незначительные, то секреция называется микроапокриновая. Макроапокриновая секреция сопровождается значительными потерями апикальной части секретирующей клетки. Апокриновая секреция встречается у млекопитающих в молочной и некоторых потовых железах.

Голокриновая секреция приводит к гибели клетки, выделяющей секрет. Такой секрецией обладают клетки, для которых накопление секрета сопровождается запуском программы апоптоза (сальные железы кожи).

Синтез и выведение веществ в секретирующих клетках являются сложным процессом и включают в себя несколько стадий, а весь процесс образования секрета от момента его выведения до момента следующего выведения называется секреторным циклом. В нем выделяют следующие стадии.

Стадия восстановления клетки. Характерна для гландулоцитов с апокриновой секрецией и заключается в восстановлении размеров и органелл клетки. В голокриновых железах стадия восстановления — это процесс дифференцировки бластных клеток. В железах с мерокриновой секрецией такую стадию не выделяют, так как процессы их физиологической регенерации происходят непрерывно.

Стадия накопления (всасывания) исходных продуктов. Эта стадия предполагает активный транспорт исходных мономеров, необходимых для образования секретируемых веществ (аминокислот, углеводов, ионов и т. д.). В основном это активное всасывание с затратами энергии, требующее значительной площади базальной поверхности мембраны клетки (поверхность может расширяться за счет базальных впячиваний). Иногда захват исходных продуктов осуществляется путем пиноцитоза.

Стадия первичного синтеза. Она происходит в гр. ЭПС (полипептидные цепочки секреторных белков), в глад. ЭПС (полисахара, липиды). Первичный синтез сопровождается образованием полимерных веществ, которые обычно не зрелые. Например, полипептидные цепочки не обладают ферментативной активностью и требуют дальнейших модификаций. Это происходит на следующей стадии.

Стадия созревания секрета. Она происходит в комплексе Гольджи. Там модифицируются вещества, поступившие из ЭПС, окончательно созревают с проявлением ферментативной активности, например в экзокриноцитах поджелудочной железы. На стадии созревания происходят третичные и четвертичные конформационные перестройки белков, идет синтез сложных гликопрогеинов, протеогликанов, липопротеинов, гликолипидов и др.

Стадия накопления секрета. Чаще всего секрет накапливается в секреторных гранулах. Размеры, количество и формы секреторных гранул весьма разнообразны, но их появление характеризует именно стадию накопления секрета. Вне этой стадии гландулоциты могут и не содержать секреторных включений.

Стадия выделения секрета. Она имеет существенные различия в зависимости от способа выделения секрета. Эту стадию контролируют нервная и эндокринная системы.

Если в клетке эти стадии идут не одновременно, а чередуются, или наблюдается одновременное включение нескольких из них (но не всех), то в популяции можно наблюдать несколько морфологических типов клеток. Их морфология различна, и в зависимости от активности той или иной структуры наблюдаются полиморфизм и преобладание той или иной органеллы или включения. Большое разнообразие морфологических типов можно видеть и в клетках с разной специализацией, даже весьма близко расположенных друг к другу и тесно взаимодействующих между собой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник