Рекрутская повинность

Рекрутская повинность — способ комплектования вооружённых сил России (Русской Императорской армии и флота) до 1874 года. Рекрутская повинность введена в России Петром I в 1699 году, когда, перед войной со шведами, повелено было произвести первый набор 32 тысячи солдат на новых началах. В первое время люди, собираемые по рекрутской повинности, назывались по-прежнему даточными людьми. В России термин рекрут был узаконен в 1705 году.

Содержание

Рекрутская повинность

Рекрутская повинность заключалась в следующем:

- рекрутской повинности подлежат все сословия и все классы населения;

- для дворян она есть повинность личная и поголовная, для податных сословий — общинная, то есть правительство предъявляло свои требования не к лицу, а к обществу, указывая лишь число подлежащих сдаче рекрутов, в возрасте от 20 до 35 лет, и предоставляя самим обществам определять, кто и на каких основаниях должен быть сдан;

- срок службы — пожизненный;

- размер повинности, время набора и порядок раскладки определяются особо перед каждым набором.

Позднее принципы рекрутской повинности изменялись. В 1736 году разрешено было в каждой дворянской семье освобождать от службы одного из братьев, для лучшего управления имением; затем служба для дворян была ограничена 25 годами и, наконец, грамотой о вольности и свободе дворянству в 1762 году, дворянство было освобождено от рекрутской повинности.

Затем началось постепенное освобождение других классов общества: купцов, почётных граждан, жителей привилегированных местностей (Бессарабии, отдаленных областей Сибири), лиц получивших известное образование, колонистов, семейств церковнослужителей и других. По 10-й народной переписи (1858 год) из 29,5 млн душ мужского пола в Европейской России (без Царства Польского и Финляндии) рекрутской повинности подлежало лишь 23,5 млн, а 6 млн, или 20 %, были либо вовсе свободны от неё, либо не несли её лично, а платили вместо того денежный взнос.

Раскладка повинности

Раскладка рекрутской повинности первоначально делалась по числу дворов, а после первой ревизии 1722 года была установлена по числу душ.

При Елизавете Петровне вся страна была разделена на пять полос. Каждая полоса один раз в пять лет поставляла по одному рекруту со ста душ. Впоследствии этот порядок был нарушен, и рекрутские наборы проводились по мере необходимости.

Манифестом от 1(13) августа 1834 года территория России была разделена на две полосы: южную и северную [1] . Манифестом от 8(20) июля 1839 года было введено деление на западную и восточную полосы [2] . Наборы проходили поочередно: то есть один год по западной полосе, другой — по восточной. Этот порядок просуществовал до 1855 года. Манифестом от 3(15) октября 1855 года в условиях Крымской войны был объявлен общий набор [3] , и все дальнейшие наборы также производились без разделения на полосы.

Рекрутский набор объявлялся по Высочайшему указу, «в виде манифестов исходящих». По числу взимаемых рекрутов различались: обыкновенные наборы — менее 7 человек с тысячи, усиленные — от 7 до 10 и чрезвычайные — свыше 10 человек с тысячи.

Во время крымской войны было взято: в губерниях восточной полосы по 70 человек с тысячи ревизских душ, а в губерниях западной полосы — по 57 человек, не считая ратников ополчения.

В 1863 году, ввиду польского восстания и ожидавшегося вмешательства западных держав, в один год было произведено два чрезвычайных набора со всего государства, по 5 человек с тысячи душ каждый. Дальнейшие наборы производились также ежегодно со всего государства, а не по полосам. Последние наборы давали ежегодно от 140 до 150 тысяч рекрутов.

Выборы рекрутов

Рекрутская повинность носила общинный характер, то есть рекруты выбирались общиной. В генеральном учреждении о ежегодном сборе рекрутов 1757 года говорилось, что военные приемщики обязаны принимать «кого отдатчики в отдачу объявят и поставят». Со временем выработалась так называемая очередная система, основанная на учете рабочей силы каждой семьи. Правительство установило порядок, получивший название жеребьевого. В 1854 году этот порядок был окончательно установлен для мещан, ремесленников и государственных крестьян. Для удельных и помещичьих крестьян оставался в силе порядок очередной. Хотя формально порядок был очередным, рекрутов чаще всего выбирал помещик.

Призывной возраст

Призывной возраст был достаточно неопределённым. До крымской войны сохранялись пределы от 20 до 35 лет, затем высший предел был понижен до 30 лет. После введения жеребьёвой системы возраст привлекавшихся к жребию был установлен — 21 год, а в Архангельской и Олонецкой губерниях — 22 года.

Срок службы

В 1793 году вместо пожизненного срока был установлен срок службы в 25 лет. Этот срок сохранял свою силу до Крымской войны, но фактически ещё в 1834 году он был сокращен до 20 лет. Нижние чины, прослужившие 20 лет, увольнялись на 5 лет в так называемый бессрочный отпуск, из которого они могли быть возвращены на службу только для пополнения войск до размера штатов военного времени.

Во время царствования Александра II срок службы был сокращен до 15 лет; в начале действительная служба продолжалась 12 лет, после чего нижние чины увольнялись в бессрочный отпуск на 3 года, а затем было введено увольнение в бессрочный отпуск на 5 лет, после 10 лет службы. В 1860-е последовало дальнейшее сокращение срока действительной службы, путём увольнения во временный отпуск. Ко времени введения устава о воинской повинности 1874 года нижние чины состояли на действительной службе около 7 лет, затем увольнялись во временный отпуск, а через 3 года перечислялись в бессрочный отпуск на 5 лет, после чего получали «чистую» отставку.

Социальное значение

Люди, попавшие в солдаты, утрачивали связь со своим прежним сословием, переходили в состав военного сословия и свой статус передавали жене и детям. Военная служба для этого сословия являлась наследственной обязанностью, освобождавшей его от платежа всех государственных податей и выполнения казенных повинностей. Вышедшие в отставку нижние чины считались лично свободными людьми, имели право владеть землёй (из податных сословий это допускалось только для определённых категогий лиц со специальными разрешениями). Они составляли особую категорию отставных солдат, могли записаться в какое-нибудь податное сословие, а в случае дряхлости или неспособности к труду получали небольшую пенсию — 36 руб. в год.

Служба в армии была одним из главных механизмов освобождения населения от крепостной зависимости. Так, ещё в XVIII в. из армии было демобилизовано в преклонном возрасте около 300 тыс. человек, из которых не менее половины приходилось на долю бывших помещичьих крестьян. Всего с 1796 по 1858 г. через службу в армии в качестве нижних чинов прошло 2034,1 тыс. человек, среди которых крепостных было примерно 1017,1 тыс. человек. В годы VII ревизии (1816—1834 гг.) число освободившихся от крепостной неволи, после выхода в отставку, превысило количество получивших свободу иными путями. Армия являлась важнейшим элементом развития социальной мобильности российского общества, способствуя формированию свободных от крепостничества людей, не платящих налоги и имевших право свободного выбора места жительства и занятий.

Многие отставные солдаты так и не смогли вернуться к своим прежним занятиям в деревне и становились, по замечанию барона А. Гакстгаузена, «зародышем пролетариата» в России. Отставные солдаты и их семьи охотно селились в городах, где они рассчитывали найти себе средства для жизни — их охотно брали на должности сторожей, дворников, надзирателей и других низших служащих. Служба в армии способствовала развитию грамотности населения. Именно в армии солдат нередко становился человеком грамотным. Поэтому в городе отставной солдат часто шёл в услужение — швейцаром, «дядькой» к господским детям, а в деревне, как правило, становился писарем сельской общины.

Забота о пополнении армии и нежелание нести дополнительные расходы вынудили правительство предоставить помещикам льготы по рекрутской повинности, если они селили в своем поместье семьи отставных солдат. Таким образом, государство перекладывало со своих плеч необходимость призрения военных ветеранов с их семьями, а помещики приобретали право на получение зачетной рекрутской квитанции за каждого из сыновей таких солдат.

По мнению Э. К. Виртшафтер, вернувшиеся с военной службы солдаты попадали в категорию разночинцев, хотя местные чиновники и пытались отнести их к «военному сословию». По законодательству они могли свободно перемещаться, но при условии, что не будут заниматься преступной деятельностью или бродяжничеством. При Николае I от отставных солдат стали требовать «соблюдать в одежде форму, бороду брить, по миру не ходить»

Замены

В рекрутской системе допускалась замена лица, сдаваемого в рекруты, другим лицом, ещё Петром I был издан указ, разрешающий лицам всякого сословия (даже крепостным) отдавать вместо себя в рекруты купленных людей. Наиболее распространённым способом замены был наём добровольцев. С 1840-х годов правительство само стало нанимать добровольцев. С 1872 года был установлен неограниченный выкуп от рекрутской повинности, для всех желающих, путём простого взноса определённой денежной суммы.

Ликвидация рекрутской повинности

В 1874 году рекрутская повинность была заменена воинской повинностью. Термин «рекрут» был заменен словом «новобранец».

Источник

Петровская реформа русской армии

Необходимость проведения военных реформ Петром I была вызвана тем, что к моменту вступления нового царя на престол (1689 г.) Россия отставала от наиболее передовых стран Западной Европы не только в экономическом, но и в военном отношении.

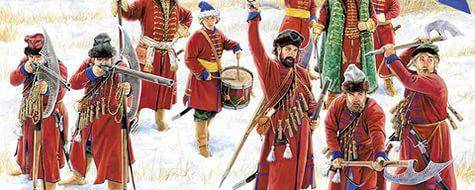

В основе отечественной армии в то время стояли дворянское ополчение и стрелецкое войско. Первое возникло в конце XV века и состояло из дворян, а также боярских детей, обязанных по первому требованию прибыть для несения воинской службы на своем коне, с оружием и в сопровождении холопов. Стрелецкое войско, созданное в 40-50-е годы XVI века, набиралось из посадских и сельских жителей. Поскольку для стрельцов воинская служба считалась пожизненной и наследственной, их обычно селили на казенных землях, разрешали заводить семью и заниматься промыслами. Принятые тогда условия комплектования привели в итоге к тому, что боевая готовность старых воинских формирований и уровень дисциплины в них держались на низком уровне. Осложнял задачу и тот факт, что войска были подчинены разным Приказам: дворяне — Разрядному, стрельцы — Стрелецкому. Существовал еще и Рейтарский приказ, который занимался полками нового строя, формируемыми в основном по западному образцу. Естественно, подобное разделение в управлении также оказывало отрицательное влияние на боеспособность армии.

Отсутствовал в России и регулярный военно-морской флот. Существовавшие малочисленные флотилии из некрупных парусно-гребных судов были предназначены главным образом для защиты торговых путей по Волге, Днепру, Дону, Каспию, сибирским рекам и на Белом море. Между тем многие страны Западной Европы и Ближнего Востока к тому времени уже обладали большими военно-морскими силами. Справедливости стоит сказать, что на сто лет Россия оказалась отрезанной от основных морских путей, которые ранее связывали ее с Европой. Черное море находилось в руках Турции, а Балтийское закрывала Швеция. Открытым оставалось лишь Белое море. Но оно было удалено от главных центров страны и передовых западноевропейских государств.

Для вывода державы из отсталого состояния требовалось также ликвидировать ее изоляцию от развитых западноевропейских государств. Необходимы были новые вооруженные силы, ибо старые воинские формирования оказались не в состоянии решать сложные военно-политические задачи. Да и флот державы был еще беспомощным. Петр I остро почувствовал это в ходе Азовских походов, убедивших его в необходимости немедленного проведения военных реформ, а восстание стрельцов в 1698 году окончательно разуверило в их преданности.

8 ноября 1699 года молодым царем был издан указ «О приеме в службу в солдаты из всяких вольных людей». Тем самым вводилась рекрутская повинность, которая охватывала все податные сословия. Рекруты поставлялись с 10-15 дворов каждый. Солдаты отрывались от дома и промысла. Военная служба становилась для них основной и пожизненной. Срок службы рекрутов потом менялся: с 1793 года уменьшен до 25 лет, с 1834-го — до 20 лет. В 1855-1872 гг. устанавливаются последовательно 12, 10 и 7-летние сроки службы. В 1874 г. рекрутская повинность была заменена всеобщей воинской повинностью.

Поражение под Нарвой ускорило реорганизацию армии. К 1705 году на основе рекрутской системы были выработаны принципы комплектования полевых и гарнизонных войск. К первым относились полки нового строя, а в гарнизонных несли службу стрельцы и молодые солдаты, которые, закончив курс обучения, отправлялись в полевые войска. К 1707 году полевая армия насчитывала около 100 тыс. человек. Этого требовала сложная военная обстановка. Шведская армия превосходила русскую и в качестве вооружения, и в квалификации офицерских кадров, которые имели большой боевой опыт. Поэтому в начальный период Северной войны Петр I стремился к численному перевесу на полях сражений, но, одержав победу под Полтавой (1709 г.), счел возможным сократить вооруженные силы и стабилизировать армейские штаты.

На организацию армии оказывали влияние характер и цели боевых сражений. В первую очередь были созданы основные рода войск — пехота, кавалерия и артиллерия, позже возникла необходимость и в инженерных войсках, без которых немыслимы осада крепостей, оборудование оборонительных рубежей и укрепленных лагерей. Официально созданы они были в феврале 1712 года, согласно утвержденным Петром I штатов минерной роты и команды понтонеров. Вскоре образуется и «Полк военных инженеров». После всех этих преобразований отечественная армия вышла на уровень армий наиболее передовых стран Европы.

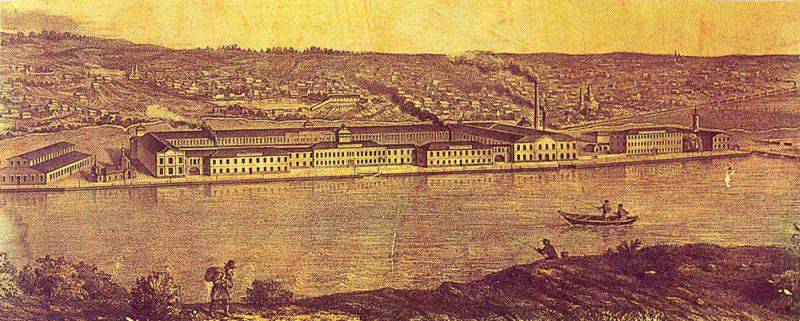

В ходе создания российских вооруженных сил Петру I пришлось столкнуться с проблемами обеспечения армии оружием, боеприпасами, снаряжением, продовольствием. Поскольку имевшаяся в стране в тот период промышленность оказалась не в силах удовлетворить потребность армии, по указанию царя в Туле и Сестрорецке были выстроены крупные оружейные заводы, также заводы для производства пушек и боеприпасов создавались в центральных и южных регионах страны, на Урале и в Олонецком крае.

В конце 1708 года практически завершилось перевооружение русской армии. Пехоту укомплектовали лучшими в мире гладкоствольными ружьями, имевшими единый калибр, удобный изогнутый приклад и цельнометаллический штык. Русские ружья уступали европейским мушкетам в дальности, но при этом двукратное превосходство в скорострельности. Для гренадерских рот производились гранаты, а у каждого пехотного полка была пара трехфунтовых орудия и четыре легкие мортиры. Как видим, русская пехота могла успешно вести дальний и ближний бой, биться в штыковых атаках.

Драгуны (конница) были вооружены карабинами, длинноствольными пистолетами и палашами. Кроме того, одна из рот драгунского полка вооружалась и гранатами. В 1723 году были созданы гусарские полки, бывшие иррегулярными отрядами. Их формировали из сербов, молдаван и валахов.

В ходе петровской военной реформы была введена и единая военная форма одежды. Следует отметить, что хотя в русской армии еще в 17 веке, то есть почти на полвека раньше, чем в наиболее передовых странах Европе, каждый полк имел свою форму, она не была типовой. Это создавало трудности в управлении войсками в процессе боя, и потребовалась унификация формы. В результате для пехотинцев вводятся зеленые кафтаны и черные шляпы, для кавалеристов — синие кафтаны и черные шляпы.

Успех реорганизации армии в значительной мере зависел от качества и скорости подготовки офицерского состава. Вначале все молодые дворяне были обязаны пройти службу рядовыми солдатами в Преображенском и Семеновском гвардейских полках. После получения начального офицерского звания их направляли в войсковые части, служба в которых становилась для юных дворян пожизненной обязанностью. Однако подобная система подготовки офицерских кадров была не способна полностью удовлетворять растущие потребности в новых офицерах, и Петр I основывает ряд специализированных военных школ. В 1701 году в Москве была открыта артиллерийская школа для одновременного обучения до трехсот человек, а годом позже в Санкт-Петербурге — еще одна, аналогичного назначения. Для подготовки армейских инженерных кадров в 1708 и 1719 годах учредили две инженерные школы. В 1721 году открылись гарнизонные школы, в которых готовили унтер-офицеров. В годы царствования Петра I в России было открыто порядка 50 таких школ.

Другой формой подготовки офицеров являлись командировки молодых дворян в Европу для обучения военному делу. В новой регулярной армии была введена и единая система воинских званий, которую окончательно оформили в объявленной 24 января 1722 года Табели о рангах. Большинство воинских званий петровской эпохи просуществовало без изменений до 1917 года.

Распространенные среди западноевропейских и современных, либеральных, отечественных историков утверждения о решающей роли иноземных офицеров в петровской армии, несостоятельны. Они верны лишь для первых лет ее существования, когда русское правительство из-за недостатка собственных кадров вынуждено было активно использовать иностранцев. Но многие из них слабо знали военное дело, плохо говорили по-русски, скверно относились к солдатам. Предательство же большой группы иностранных офицеров и генералов под Нарвой вынудило Петра I принять решительные меры, чтобы начать подготовку командного состава из русских дворян. В результате армия России стала получать собственные квалифицированные офицерские кадры — пехотные, артиллерийские, инженерные. И уже в 1711 году численность иностранцев в полках удалось ограничить до трети, а к 1720 году в отечественной армии их оставались уже единицы.

Не соответствуют действительности и утверждения об устройстве русской армии по западноевропейским образцам. Петр I тщательно изучил военные организации множества стран Европы и не стал принимать ни шведскую, ни австрийскую, ни прусскую системы. Он создал свою армию, соответствующую социально-политическим условиям нашей страны того времени. Это была подлинно русская армия и по своему национальному составу, и морально-боевым качествам. Ее воины приняли все лучшее, что было свойственно предыдущим русским войскам и в целом, самому народу: стойкость, терпеливость в лишениях и беде, выносливость, способность к самопожертвованию, отвагу и смелость. Эти замечательные качества в полном объеме раскрылись в Северной войне, к концу которой русская армия стала действительно регулярной во всех аспектах: имела единый порядок комплектования и подготовки офицеров; стройную организацию и типовое вооружение; находилась полностью на содержании у государства. Позже принципы ее организации заимствовали многие западноевропейские страны.

Начало формирования регулярного отечественного военно-морского флота было положено известным историческим документом — постановлением Боярской думы от 20 октября 1696 года, в котором есть знаменательная фраза — «морским судам быть».

Вскоре после Азовских походов Петр I царским указом вводит особую корабельную повинность, распространявшуюся на всех землевладельцев (светских и духовных), купцов и прочих торговых людей. К началу 1700 года было построено большинство запланированных, для Азовского флота, боевых судов. Активное строительство судов для флота велось и во время Северной войны, для которой потребовалось создания нового Балтийского флота.

Первоначально строились гребные суда, но вскоре появился и корабельный парусный флот. Парусники обладали большой мореходностью, сильной артиллерией и использовались главным образом для боя в акватории открытого моря. Флот комплектовался аналогично армии путем рекрутской повинности. Две трети судовых экипажей составляли матросы-парусники и пушкари-артиллеристы, одна треть была из морских солдат-абордажников.

Офицерские кадры формировались из молодых дворян, которых обучали в специально созданных школах. Первая мореходная школа в России была открыта в 1698 году в Азове. Она готовила моряков для Азовского флота. В 1701 года в Москве учредили Школу математических и навигационных наук, в которой через три года уже обучалось 500 дворянских детей. В 1715 году ее старшие классы переводятся в Петербург, и их выпускники стали слушателями первой Морской академии России. Одновременно с подготовкой офицеров внутри страны широко практиковалась отправка молодых дворян для изучения морского дела в Испанию, Италию, Францию, Англию и Голландию.

Некоторые историки связывают успехи русского флота в Северной войне, прежде всего с именами иноземных специалистов и морских офицеров, находившихся на службе у Петра I. Но факты и документы опровергают эти утверждения. После Азовских походов молодой царь вынужден был разрешить вербовать за рубежом корабельных мастеров, техников, инженеров. Однако под видом специалистов в Россию прибывало много иностранцев, совершенно не знакомых с кораблестроением. Когда обнаруживалась явная непригодность зарубежных «мастеров», их немедленно отправляли обратно, и лишь некоторые из них оказывали реальную помощь в создании флота. В большинстве же, особенно во второй половине царствования Петра I, корабельными работами руководили русские мастера. То же происходило и с офицерскими кадрами. Накануне Северной войны Петр I действительно вербовал морских офицеров за границей. Однако многие из них, не завоевав потом у царя доверия, постепенно заменялись русскими моряками, подготовленными в специальных учебных заведениях России.

Реорганизация русской армии и создание отечественного военно-морского флота сопровождались реформой военного управления. До Петра I в России насчитывалось до 20 одних только военных Приказов. Помимо трех уже названных (Разрядного, Стрелецкого, Рейтарского), разными военными делами занимались Иноземский, Пушкарский, Оружейный, Бромный, Ствольный и пр. Все они не зависели один от другого, имели самостоятельные штаты, делились на столы (отделы) по названиям городов или функциональным обязанностям. Такое узковедомственное разделение не только затрудняло управление войсками, но и распыляло силы и средства. В 1711 году Петр I основал Правительствующий сенат, а при нем создали Разрядный стол и Комиссариат. Первый из них занимался комплектованием русского войска, второй заведовал финансированием и обеспечением армий продовольствием, обмундированием, амуницией и вооружением. Вопросами артиллерии заведовал, как и прежде, Приказ артиллерии, который получил особый штат в 1712 году.

Учреждение этих органов положило начало процессу централизации военных дел. В 1719 году, на завершающем этапе Северной войны, была основана Военная коллегия, в ее ведении находились полевая армия, гарнизонные войска «и все прочие воинские дела, которые прилучаются во всем государстве». Первым президентом этого органа стал талантливый сподвижник Петра — А.Д. Меншиков. Новая, коллегиальная система, отличалась от прежней, приказной, в первую очередь тем, что один орган отвечал за решение всех вопросов военного характера. Кроме того, полномочия Военной коллегии, как и других 11 коллегий, распространялись на территорию всего государства, что исключало ведомственный и местнический подход к решению военно-политических вопросов.

Изменение претерпело и управление в самих войсках. В военный период оно осуществлялось через полевой штаб, который впоследствии трансформировался в Генеральный штаб. Основные обязанности начальника полевого штаба исполнял генерал-квартирмейстер. Эту должность, введенную в 1701 году, первым занимал князь А. Ф. Шаховской. При нем постоянно находилась военно-походная канцелярия. Придавая большое значение четкому управлению войсками, Петр I в 1711 году установил обязанности генерал-квартирмейстера и численность квартирмейстерской части. Генерал-квартирмейстеры отвечали за осмотр и описание местности и дорог, передвижение войск, организацию разведки. В их ведении были и другие штабные дела. Должности квартирмейстеров были введены также в полках, бригадах, дивизиях. Основной расчетной единицей являлся батальон, а высшей — полк. Командир полка имел штаб, куда входили три старших и восемь младших офицеров.

Строгой централизации подверглась и система управления российским военно-морским флотом. До 18 века управление им осуществлялось либо Владимирским приказом, либо по поручению отдельными лицами. В 1700 году Владимирский приказ преобразовывается в Приказ адмиралтейских дел. С началом строительства Балтийского флота руководство им Петр I возложил на губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Меншикова. В 1718 году образуется Адмиралтейская коллегия, во главе которой Петр I ставит своего талантливого сподвижника генерал-адмирала Ф.М. Апраксина. С образованием этого центрального учреждения ликвидируется путаница и дублирование в руководстве морскими и корабельными делами. Русский флот получил единое управление, которое продержалось до середины 19 века.

Создание новых вооруженных сил России потребовало и изменения существующей системы об учения и воспитания войск и морских экипажей. Обучение воинов при Петре I отличалось простотой и практичностью. От солдат и моряков требовали не механических действий, а осмысленного понимания того, что делать, как делать и для чего делать. На аналогичных принципах строилось и воспитание, предусматривавшее не слепое повиновение, а исполнение воинского долга по защите Отечества. Первостепенное значение Петр I придавал установлению строгой воинской дисциплины, воспитанию мужества, стойкости и храбрости. В своих инструкциях он не раз отмечал, что победе сопутствуют «добрые порядки, храбрые сердца, справное оружие». Целям патриотического воспитания служили и новые воинские ритуалы, ордена и медали, введенные им в армии и флоте.

Как видим, военные реформы Петра I затронули все аспекты формирования и деятельности русской армии и флота того времени. Этот непростой процесс, проходил в период тяжелой Северной войны. Вооруженные силы России одновременно создавались, обучались и сражались. Важнейшими в регламентах петровской эпохи стали «Устав воинский» (1716 год) и «Морской устав» (1720 год). Оба документа отразили взгляды Петра I на роль вооруженных сил страны. «Всякий патентант, — записано в дополнении к «Морскому уставу», — который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет». Многие специалисты считают, что по своему теоретическому и практическому значению эти петровские регламенты стоят несравненно выше иностранных уставов того времени. Воинским и морским уставами законодательно были закреплены военные реформы Петра I, имевшие огромное значение для Российского государства.

Источники:

Анисимов Е. Государственные преобразования с самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. С. 113-117.

Анисимов Е. Время петровских реформ Л.: Лениздат, 1989. С. 177-183.

Мацуленко С. Военные реформы // Военно-исторический журнал. 1988. №8. С. 83-86.

Шишов А. Создание Петром Великим русской регулярной армии // Ориентир. 2000. № 3. С. 28-33.

Источник