- Мазанки из плетня и глины: в чем феномен старинной технологии турлучного дома

- «Горьковский» метод строительства, или Почему рабочие заводов сами себе квартиры строили

- Как на Руси выбирали, где дом построить, а Какие места называли «нехорошими» и обходили стороной

- Что советовали Банник и Домовой, а также почему следовало избегать дорог

- Сгоревшая церковь как вывеска «Здесь не строить»

- А что тут было раньше и принцип обязательной оценки места

- Как пауки помогали проверить место, где изба строится

Мазанки из плетня и глины: в чем феномен старинной технологии турлучного дома

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Трудно сказать, когда именно отсчитывать историю появления турлучной технологии строительства домов. Ведь, несмотря на то, что эксплуатационный период у них довольно долгий, однако материалы не позволяют им сохраняться на протяжении столетий. Можно лишь предположить, что она является одной их самых старинных на тех территориях, где получила распространение. Причиной такого мнения является простота в поиске материала для строительства и отсутствие как таковых требований к ее обработке, как в случае с тем же камнем, например.

Сам же термин «турлук» является тюркским по происхождению. Один этот факт говорит о том, что они были распространены как минимум Средней Азии, а также на Кавказе, на Кубани и в Украине. При этом названий у таких домов все-таки несколько: в разное время и местах им могли именовать турлучными, плетеными мазанками, плетневыми мазанками.

Интересный факт: турлуком в редких случаях называют не только дома, но и плетеные заборы, в который также используется плетень.

Простыми словами, турлучные дома строились из плетня, который позже обмазывали смесью глины с соломой. Таким способом возводились не только жилые помещения, но и хозяйственные постройки. Несмотря на то, что таких домов на сегодняшний день сохранилось не так уж много, принцип возведения здания с использованием однорядного или двухрядного плетня достаточно хорошо изучен. Кроме того, знатокам известны также различия в строительстве мазанок в разных районах их распространения.

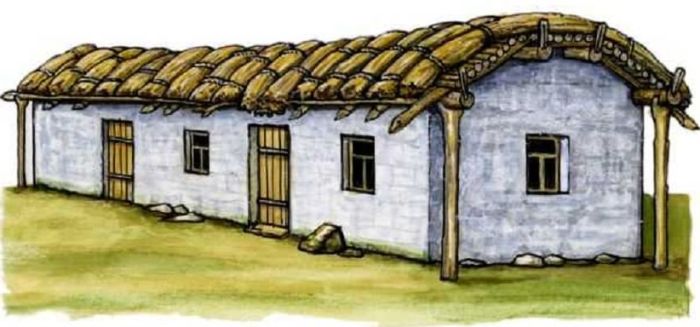

Так, например, турлучные дома пользовались немалой популярностью у осетин и чечен. Однако, в отличие от тех же кубанских хаток, они строили дома довольно длинными, ведь тем предполагалось делиться на мужскую и женскую половины. Кроме того, сооружение было окружено своего рода узкой галереей, которые по факту представляли собой сильно увеличенные свесы крыши на опорных столбах. Такой любопытный выбор конструкции объяснялся тем, что необходимо было защитить стены от влаги. К тому же навес нередко использовали для хозяйственных работ.

В кубанских казачьих станицах строительство имело несколько иные традиции. Так, свес крыши не делали большим и покрывали ее соломой. А вот стены наоборот, строили толще, чем у чечен и осетин. Да и сама форма сооружения выбиралась приближенной к квадрату, а не к длинному прямоугольнику — это объяснялось особенностей кубанского быта.

По сути, можно сказать, что турлучная технологии была в некотором роде принесена на кубанские станицы от исторических предшественников — запорожских казаков. Именно так они строили свои курени, правда, те были как раз длинными и узкими. Это различие в силуэтах домов обусловлено географическим расположением: Запорожские Сечи размещались у Днепровских порогов, нередко — на островах. Зимы там были довольно сырые и холодные, а узкие прямоугольные дома проще было обогревать, да и размещения большого количества жильцов также облегчалось.

У турлучного дома был ряд достоинств: дешевизна и доступность материалов, процесс строительства не требовал серьезных трудовых и временных ресурсов. Кроме того, простота технологии строительства, не мешала мазанкам и турлучным домам быть теплыми зимой, прохладными летом. Да и немало из тех, кто выбирал для строительства именно такой тип дома, еще и жили в полувоенных условиях — те же казаки, к примеру — а потому, если не них будет совершен побег, мазанки было куда проще восстановить и не так жалко потерять.

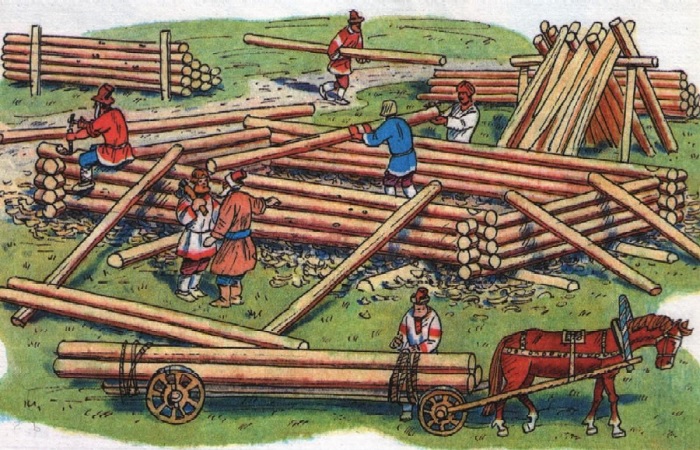

Само строительство проходило следующим образом: стойки для плетня устанавливались в один ряд, если планировался хлев, сарай, или другие хозяйственные помещения, и в два ряда для жилых домов. Расстояние между рядами плетня также варьировалось в зависимости от климата. Там, где холодно, промежуток достигал 70 сантиметров, а в более теплой местности до 40 сантиметров.

Для самого плетня брали молодые стволики диаметром от 5 до 15 сантиметров, и переплетали их лозой, иногда тонкими вязками камыша или соломой. Обмазка выполнялась смесью рубленой соломы и глины. Этот процесс повторяли несколько раз: сначала делали связующий, сравнительно жидкий слой, второй раз мазали, уже более густой смесью, формируя стены. И третий, завершающий слой сегодня назвали бы финишным. Готовые стены после высыхания обязательно белили известью.

Крышу для мазанки обычно делали двускатной, с настилом из жердей. В качестве кровельного материала выбирали толстые пучки соломы. Над крыльцом всегда сооружался навес. А вот окна в турлучных домах, особенно более старых, маленькие. Все-таки, стекло тогда было весьма дорогим. Более поздние постройки уже имели оконные проемы побольше.

Еще одной интересной особенностью мазанки было то, что у большинства из них нет привычного нам фундамента. Турлуки действительно зачастую ставились прямо на грунт, по нему же устраивался и пол. Варианты с фундаментом тоже существовали, но встречались куда реже: там плетень как бы вмуровывались в кладку из камня.

Сегодня технология мазанок и турлучных домов практически не встречается. Очень редко ее применение можно увидеть для хозяйственных построек в деревнях. Однако в некоторых поселениях оригинальные мазанки все-таки сохранились, или их обязательно можно увидеть в современных этнографических музеях под открытым небом.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

«Горьковский» метод строительства, или Почему рабочие заводов сами себе квартиры строили

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

История этого необычного метода строительства началась в 1955 году, когда было окончательно решено отказаться от строительства в духе монументального классицизма, также известного как «сталинский ампир». Точкой в этом процессе стало Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 года №1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

Причина отказа от строительства просторных домов с красивым фасадом и высокими потолками состоит в стремлении максимально сэкономить: необходимо было построить как можно больше домов с максимальным количеством квартир, поэтому распыляться на архитектурные излишки уже никто не собирался. А для того, чтобы оптимизация средств на производство была как можно более масштабной, для проектирования нового типа домов привлекали не только инженеров и архитекторов, но и экономистов.

Способы, которые позволяли сократить затраты на строительство, применялись необычные и даже странные. Так, по информации Novate.ru, хрущёвки строились именно пятиэтажными, чтобы вместить как можно больше квартир на одной площади, но при этом сэкономить за счет отказа от установки лифтов.

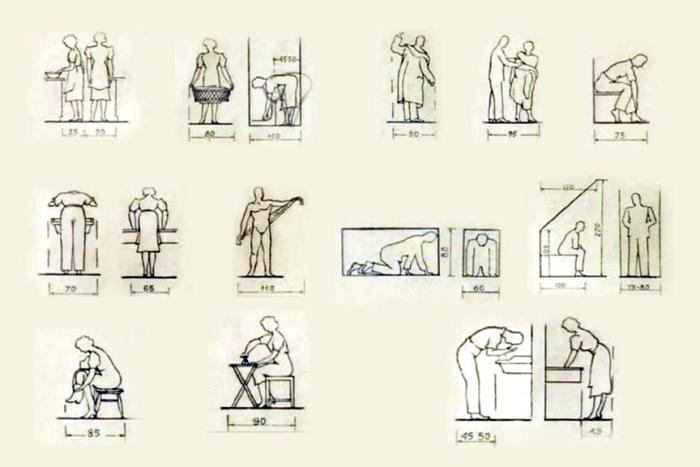

Более того, мало кто знает, что на размер крошечной кухни знаменитых советских панелек повлиял. борщ. Как выяснилось, при расчете площади комнат учитывались такие показатели, как количество шагов, которое необходимо было совершить домохозяйке во время приготовления борща, а также пространство, необходимое для комфортного вытирания полотенцем после принятия водных процедур.

Однако на одних только хрущевках не остановились. Так, в июне 1957 года по поводу инициативы первого секретаря Горьковского областного комитета КПСС Н. Г. Игнатова было собрано ЦК КПСС в городе Горький на всесоюзное совещание. Там и была предложена новая идея по внедрению нового типа строительства. Он заключался в том, чтобы многоквартирные дома строились силами. их будущих жильцов.

Интересный факт: по названию города метод строительства жилых домов также получил свое прозвище — «Горьковский». Также данный процесс именовали метод народной стройки, а в народе — самстрой, «горький метод» и даже «кровавый метод».

По задумке Игнатова, в Горьком, где градообразующим предприятием на тот момент был Автомобильный Завод, есть достаточно трудового ресурса и материалов, чтобы самостоятельно возвести свой будущий дом. Начальники цеха формировали строительные бригады из рабочих, и после 8-часовой смены на заводе люди шли еще на четыре часа работать уже на стройку. Кроме того, они должны были провести за возведением своего будущего дома один выходной день. В итоге за два-три года рабочие строили двух- или даже пятиэтажку, в которой потом же и жили.

Первый опыт применения «Горьковского» метода произошел на базе все того же Горьковского Автозавода, затем — на других предприятиях города. С 1959 года такая процедура строительства жилых многоквартирных домов распространилась по территории Советского Союза — было принято постановление от 9 июля 1959 года Совета Министров РСФСР «О мерах содействия коллективному строительству многоквартирных и одноквартирных индивидуальных жилых домов».. А просуществовала она довольно долго: сегодня находятся сведения о том, что такие стройки практиковались в семидесятых годах прошлого века.

Была в истории строительства советских панельных пятиэтажек еще одна экспериментальная страница: Почему московская хрущевка из «пластмассы» прослужила относительно недолго, и что стало причиной ее сноса

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Как на Руси выбирали, где дом построить, а Какие места называли «нехорошими» и обходили стороной

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что советовали Банник и Домовой, а также почему следовало избегать дорог

Когда крестьяне выбирали участок, они ориентировались в первую очередь на практические аспекты. Дом у реки — прекрасно, но стоит задуматься о затоплении. Солнце светит и нагревает избу — а как насчет сильного ветра? Но существовали приметы, которые объяснить с практической точки зрения очень непросто. Например, дорога. Наши предки считали, что в домах, построенных на дорогах, богатство и везение не задержатся. При постройке не рекомендовалось использовать деревья, которые росли на забытых дорогах. Этот материал относили к смертельно опасному. Говорили, что такое дерево может высасывать из людей все силы, притягивать тяжелые недуги и даже усиливать риск смертельного исхода.

Нельзя было ставить дома на месте бывших бань. Это объясняли тем, что Банник, которого согнали с насиженного места, будет злиться, проникнет в дом и будет мстить. То есть жителям нового дома грозят постоянные споры, раздоры, в общем, о хорошей жизни придется забыть.

Не строили избы и на месте старой церкви. Объяснение простое: существовал обряд, который должен был умаслить Домового. Его совершал, когда был уложен первый ряд бревен. Нужно было поставить на ночь миску с молоком для этого разборчивого и вредного духа. А звать его на то место, где ранее находилась церковь и прославляли других богов, строго запрещалось. Лишиться защиты Домового, который занимал свой пост за печкой, никто не хотел.

Сгоревшая церковь как вывеска «Здесь не строить»

Раньше нередко возникали пожары. Ведь все строения были деревянными. Не избегали этой участи и церкви. Любой пожар воспринимался как суровое наказание за совершенные грехи. Говорили, что после того, как люди нагрешили, огонь проникал с небес, потому что открывались врата Ада.

Следовательно, на пепелище, особенно там, где сгорела церковь, строить дома было нельзя. Это была территория, которую Господь пометил своим гневом. Лучше всего на этом месте возвести новую церковь. Это воспринималось как способ принести раскаяние, искупить грехи. Еще один момент: рядом с храмом находился погост, и при строительстве люди могли растревожить ушедших предков.

А что тут было раньше и принцип обязательной оценки места

К разряду нехороших относили те места, которые были покинуты вследствие эпидемий, наводнений и других бед. Те места, где произошли трагедии, следовало обходить стороной, и уже тем более не строить там дома. Это касалось любых катастроф, а также различных неурядиц. К недобрым относились те территории, где, например, медведь задрал скот, какой-то человек сильно расшибся и даже те, где просто поломалась повозка. Избу здесь никто никогда не ставил. Людям было важнее спокойствие семьи и уверенность, что все сделано правильно.

Отдельно стоит сказать про плотницкие артели. В древности мастерство плотников относили к сакральному, а артели подразделялись на «нечистые» и «святые». Те плотники, которые занимались рубкой избушек и хозяйственных построек, были «нечистыми». Более того, народ наделял их особыми колдовскими способностями. А вот те, что занимались возведением церквей, считались святыми.

Если в избе находили так называемое «злыднево древо» (такое название давали природному наросту на бревнах, который плотники не убрали «специально»), то дом называли проклятым. Говорили, что работники использовали свои колдовские силы и провели заговор, что сулило различные беды и несчастья. Например, жильцы такой избы не могли иметь детей или даже уходили в мир иной по непонятным причинам.

Как пауки помогали проверить место, где изба строится

Недостаточно было просто выбрать место, следовало как следует проверить его, чтобы уберечься от воздействия злых сил. Способы для этого существовали самые разные, от простых до весьма трудоемких. Например, можно было установить на нужное место чугунок и посадить в него паука. В том случае если насекомое начинало вязать паутину, можно было расслабиться — все хорошо, изба будет счастливой.

Иногда применяли хлеб. Когда караваи сажали в печь, один из них условно «закреплялся» за будущей постройкой. Ждали, когда хлеб будет готов, и если нужный каравай был красивым, высоким, ровненьким, то говорили о благословении Господнем. В случае если хлеб вяло поднимался, а готовый каравай был покрыт трещинами или вообще разваливался, проверяемое место относили к неудачным. Строить на нем дом не рекомендовалось — жильцы подвергались опасности.

Еще один интересный обряд для проверки «строительного» места. Хозяину нужно было тайно принести четыре камня, причем брать их следовало обязательно в разных местах, и разложить их по углам будущей избы. После этого крестьянин вставал в центр и произносил молитву, в которой просил у предков благословения на постройку нового дома. Все, можно было уходить на три дня. Когда отпущенное время истекало, хозяин возвращался и проверял оставленные камни. Все, как и было, на своем месте? Прекрасно. Можно смело приступать к строительству. Нередко брали не камни, а зерно. Его надо было насыпать небольшими горками в углах дома и разложить тонкими полосами по всему периметру.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник