Назовите основные способы защиты от выполнения броска через спину бедро

Защита от бросков захватом ног

Тактическая подготовка защиты

Использование силы при подавлении выражается в приложении усилий, которые позволяют аннулировать усилия противника. Для этого можно прилагать силу в направлении, противоположном направлению усилий атакующего Опытные борцы для подавления силой атаки противника применяют различные способы создания ситуации в которой можно обеспечить защиту.

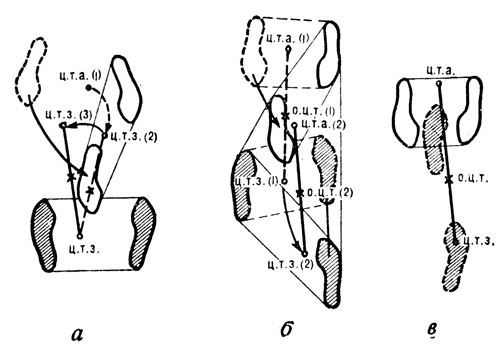

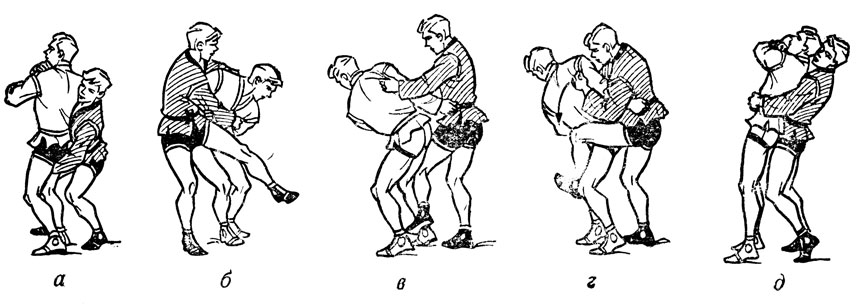

1. Выводят проекцию ц. т. а. за границу площади опоры атакующего (рис. 16, а), чем вынуждают его восстанавливать равновесие и прекращать атаку.

Рис. 16

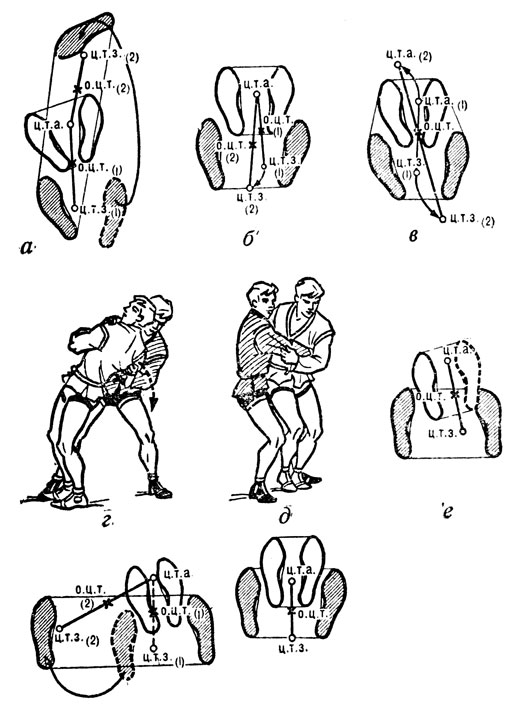

Рис. 17

2. Отдаляют проекцию ц. т. з. таким образом, чтобы проекция о. ц. т. оказалась вне площади опоры атакующего (рис. 16, б).

3. Сокращают свою площадь опоры таким образом, чтобы действие силы тяжести (свое падение) можно было противопоставить усилиям атакующего (рис. 16, в).

Подавление с использованием амплитуды движений выражается в создании такой ситуации, в которой амплитуда движения атакующего недостаточна для проведения броска. С этой целью можно поднимать ногу так высоко, что атакующий не сможет поднимать ногу выше. Тягу за ногу парируют, делая прыжки на другой ноге, что снижает амплитуду движений атакующего. Захватив руки или шею, не дают противнику приблизиться на нужную для броска дистанцию (рис. 17). Можно также захватить пояс, упереться ногой в ногу, зацепить ногу атакующего. Если противник оторвал защищающегося от ковра (захватом ног или «мельницей»), то можно обхватить его туловище (ногу, пояс) сверху, чтобы он не смог сбросить на ковер вперед. Отдаляя ноги в момент попытки их захвата, стремятся занять такое положение, в котором атакующий должен для захвата выполнить движение с двойной амплитудой.

Использование быстроты при выполнении защиты выражается в том, что в момент попытки противника выполнить захват опережают его и отставляют ногу (ноги). Перемещая ноги с той же скоростью, с которой противник захватывает их, сводят скорость сближения к нулю.

Можно предварительно отставить ноги. В этом случае противнику для захвата потребуется пройти больший путь. Соответственно увеличится время, необходимое на захват, а следовательно, уменьшится быстрота выполнения приема.

Такого же эффекта можно добиться, не отставляя ноги, а отталкивая противника. Если скорость отстранения противника будет равна скорости движения его рук, то быстрота выполнения приема будет равна нулю.

Использование разнообразия движений (ловкости) выражается в том, что нарушают координацию движений противника при выполнении броска или выполняют такие защитные действия, к которым противник не может приспособиться. Нарушить координацию движений противника при выполнении броска захватом ног можно, изменяя захват атакующего или свое положение. Так, при попытке захвата противником ног можно повернуться к нему боком, сильно согнуться (так, чтобы ему трудно было дотянуться до ног) или поместить свои руки как преграду, которую противнику нужно преодолевать. Часто руки не просто держат опущенными вниз, а перемещают их из стороны в сторону, что создает дополнительную трудность для противника: он не может правильно скоординировать свои движения.

Использование выносливости выражается в том, что можно утомить противника и заставить отказаться от проведения броска захватом ног. Для этого при выполнении противником приема противопоставляют его усилиям противоположно направленные равные усилия. Противник «тянет», но быстро утомляется и прекращает проведение приема. Для повышения надежности защиты можно снижать силовые возможности атакующего, утомляя предварительно те группы мышц, которые при выполнении броска выполняют основную работу (мышцы спины, сгибатели рук, разгибатели ног). Для этого «виснут» на атакующем, срывают захват, нагружают руки и ноги силой тяжести своего тела.

Маневрирование с целью защиты заключается в передвижении, создающем неблагоприятные условия для проведения противником броска захватом ног. Располагаясь на краю, можно обеспечить такое положение, когда противник в момент начала атаки окажется в положении «вне ковра».

Для защиты могут применяться следующие перемещения: отшагивание, шаг вперед (отталкивая атакующего), забегание. Если атакующий, захватывая ногу, становится на колено, то можно защищаться перешагиванием. При захвате ноги можно освободить ее поворотом (см. рис. 17). При захвате снаружи в момент тяги поворачивают ногу внутрь, при захвате изнутри — наружу.

Для защиты можно применять угрозу выполнения бросков: а) зацепом (снаружи, изнутри, обвивом), б) захватом руки под плечо, в) подхватом, г) выведением из равновесия (рывком, толчком), д) подножкой (передней, задней), е) через бедро, ж) через грудь (прогибом), з) через голову.

Можно угрожать противнику проведением болевого приема. В этом случае при захвате противником ноги изнутри отставляют ее назад за незахваченную ногу. Можно также повернуть или выставить вперед незахваченную ногу. Следует иметь в виду, что защитные действия угрозой существенно отличаются от ответных приемов. Эти действия применяются только для защиты.

Вызов с целью защиты представляет собой действие, вынуждающее противника предпринять попытку выполнить не бросок захватом ног (ноги), а другие приемы, не представляющие в данный момент опасности для защищающегося.

Для вызова противника на захват рук или туловища обычно в положении дистанции, «вне захвата», отставляют ноги далеко назад (выставляют или опускают руки вниз), вызывая этим противника на захват рук сверху или верхней части туловища. Когда атакующий выполняет захват таким образом, что доступ его к ногам затруднен, можно выпрямиться. При попытке захвата ног можно перейти к борьбе лежа, вызывая атакующего на проведение удержаний и болевых приемов, которые у него получаются плохо. Можно захватом его рук вынудить атакующего нападать ногами.

Источник

Назовите основные способы защиты от выполнения броска через спину бедро

Защита от броска через спину (бедро)

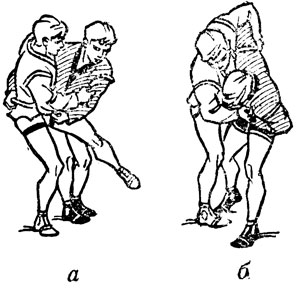

Атаку противника подавляют, используя силу. Если противник пытается выполнить бросок, выводя проекцию ц. т. з. за границу площади опоры, то, переставляя ногу, восстанавливают равновесие (рис. 76, а). Если атакующий пытается выполнить бросок с отрывом от ковра, то стремятся вывести проекцию о. ц. т. за границу его площади опоры (рис. 76, б). Если атакующий выводит проекцию ц. т. а. за границу площади опоры, стремясь увлечь защищающегося силой тяжести своего тела, то выводят проекцию ц. т. з. в противоположном направлении так, чтобы проекция о. ц. т. осталась на прежнем месте (рис. 76, в). Отставляют ближнюю ногу. Если отставить ногу трудно, то можно шагом в сторону (навстречу повороту атакующего) вывести проекцию о. ц. т. за границу площади опоры атакующего (рис. 76, г). Можно выполнить защиту, отрывая противника от ковра. Для этого нужно, чтобы проекция о. ц. т. оказалась в площади опоры защищающегося (рис. 76, д). Можно, упираясь коленом в подколенный сгиб ноги атакующего, лишить его опоры на эту ногу и вызвать потерю равновесия (рис. 76, е).

Рис. 76

Атаку противника подавляют, используя быстроту. Чтобы уменьшить время выполнения защитных движений, выполняют такие действия: а) складывают скорости движений. Например, движение тазом навстречу тазу противника приводит к тому, что подбив происходит раньше и не под тем углом, который нужен; б) складывают скорости движения частей своего тела. Для этого при выполнении защиты выпрямляются, выводят вперед таз, поворачиваются к противнику боком и выносят вперед ногу.

Чтобы снизить быстроту атакующих движений противника, выполняют такие действия:

а) делают движения в направлении, противоположном движениям атакующего. Для этого при выносе атакующим таза вперед можно с такой же скоростью отставлять его назад;

б) замедляют движения атакующего, прилагая противоположно направленные усилия. Для этого можно упираться рукой или тазом в таз атакующего;

Рис. 77

в) увеличивают время, необходимое атакующему для выполнения движений. С этой целью делают большим путь движения частей тела атакующего при выполнении элементов броска. Наклоняясь, увеличивают расстояние между тазом защищающегося и тазом атакующего. Отстраняя атакующего, также увеличивают дистанцию. Время выполнения броска увеличится, если замедлить поворот противника. Для этого наклоняют атакующего, опускают его руки вниз и стремятся отдалить их от его туловища.

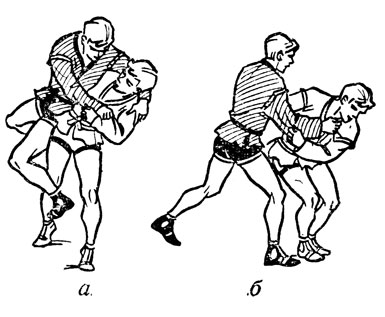

Атаку противника подавляют, используя гибкость. Чтобы увеличить амплитуду защитных движений, поступают так: а) для увеличения длины шага поворачиваются боком к атакующему, прогибаются немного назад, иногда упираются рукой в спину или таз противника. Все это помогает выполнить для защиты шаг с большой амплитудой (рис. 77, а); б) освобождаются от захвата рывком, упором, наклоном, поворотом.

Чтобы снизить амплитуду атакующих движений противника, выполняют такие действия: а) упором в таз, ногу, плечо, захватом шеи препятствуют повороту и сближению; б) перемещением в направлении поворота атакующего делают амплитуду поворота недостаточной (рис. 77,б).

Атаку противника подавляют, используя выносливость. При попытке противника провести бросок увеличивают дистанцию так, чтобы о. ц. т. находился вне площади опоры противника. В результате он не сможет выполнить бросок, даже если затратит максимум усилий. Предварительно можно добиться того, чтобы у противника утомились мышцы-сгибатели туловища и рук, разгибатели ног. В этом случае он не сможет выполнять бросок с достаточной силой.

При маневрировании по ковру действуют таким образом, чтобы в момент проведения противником броска оказаться в положении «вне ковра». Постоянное перемещение назад позволяет развить силу инерции, которая препятствует выполнению броска. При передвижении в сторону, противоположную возможному повороту атакующего, с увеличением дистанции развивается сила инерции, препятствуя выполнению броска. Это затрудняет поворот и сближение. Можно передвигаться в сторону поворота атакующего, что препятствует развитию нужной амплитуды поворота.

Рис. 78

При маневрировании по отношению к атакующему выполняют такие действия: 1) поворачиваются боком к атакующему в момент его поворота (рис. 78, а); 2) зашагивают или делают прыжок в направлении поворота (рис 78, б); 3) отшагивают (рис. 78, в); 4) подшагивают для упора тазом в таз атакующего и остановки его движения; 5) зашагивают в направлении, противоположном повороту, чем выводят противника из равновесия (рис. 78, г); 6) делают «нырок» под руку атакующего до или в момент выполнения поворота.

При защите противнику угрожают выполнением бросков:

1. Выведением из равновесия: а) рывком. Этим броском угрожают как до начала, так и во время поворота атакующего. Для этого делают шаг в сторону, противоположную повороту, и выполняют рывок; б) толчком. Этим приемом угрожают в начале поворота противника.

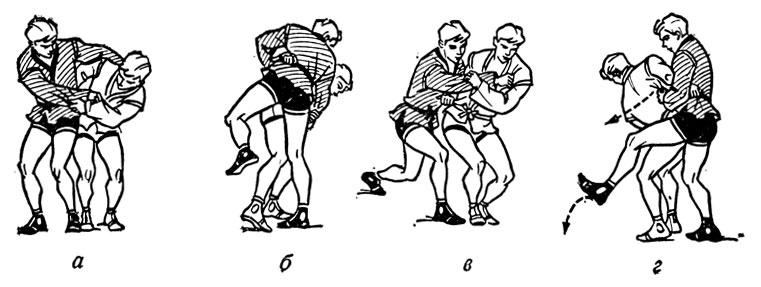

2. Захватом ноги (рис. 79, а). Этим приемом угрожают при атаке броском с захватом руки под плечо.

3. Подножкой: а) задней. В момент поворота отшагивают и поворачиваются к атакующему одноименным боком, уходя вниз; б) передней. Постановкой ноги препятствуют повороту и подбиву. Тазом упираются в таз атакующего; в) задней на пятке. Повисая и приседая, выводят атакующего из равновесия в направлении назад.

Рис. 79

4. Подсечкой: а) боковой. Этим приемом угрожают, как правило, до начала поворота с тем, чтобы противник перенес вес на ногу, которую он должен переместить; б) передней. С помощью этой угрозы препятствуют повороту противника; в) задней. Эту угрозу применяют в момент поворота с отшагиванием. Атакующего выводят из равновесия в направлении назад.

5. Подхватом (рис. 79, б). Упираясь в бедро и препятствуя повороту, не позволяют противнику выполнить бросок. Отрывая противника от ковра, можно угрожать ему выполнением подсада (снаружи, сзади) после поворота.

6. Зацепом: а) изнутри. Действуют так же, как и при угрозе выполнения броска подхватом; б) стопой. Сгибая ноги, увеличивая дистанцию, не позволяют противнику выполнить подбив тазом (рис. 79, в); в) сзади снаружи за одноименную ногу (рис. 79, г).

7. Броском через голову. Этим приемом угрожают чаще всего до начала поворота. В момент поворота ногу ставят спереди или сзади между ногами атакующего (упором голени в бедро).

8. Броском через бедро. В момент поворота погашают усилия атакующего, упираясь тазом в его таз.

9. Броском через грудь (прогибом) (рис. 79, д). После поворота обхватывают туловище противника сзади, подтягивают его к себе и отрывают от ковра или прогибают назад, не позволяя выполнить подбив.

Противника вызывают на выполнение бросков:

1. Выведением из равновесия. Шагая в направлении поворота, делают так, что подбив противника проходит мимо цели. Остается только защититься от рывка руками, отшагивая назад в момент поворота атакующего, вызывают его на выполнение толчка в момент сближения, что препятствует броску.

Рис. 80

2. Захватом ног (ноги). Поднимая вверх ногу, препятствуют повороту, как бы вызывая противника на захват ноги (рис. 80, а).

3. Подножкой: а) передней. Перешагивая в сторону поворота или упираясь в плечо атакующего, не позволяют ему сблизиться, оставляя только возможность переместить ноги; б) задней. Поворачиваясь к атакующему одноименным боком и отшагивая назад, создают положение, характерное для задней подножки.

4. Подхватом. В момент поворота зашагивают, переносят вес тела на опорную ногу атакующего. В результате он вынужден поднимать вверх ногу, а не ставить ее на ковер. Создается положение, характерное для подхвата, но неудобное для его проведения. Перешагивая в сторону поворота, можно занять положение, характерное для подхвата изнутри.

5. Зацепом. Помещая ногу между ногами атакующего, мешают повороту, но создают положение, характерное для зацепа снаружи.

6. Захватом руки под плечо. «Нырок» под руку при выполнении броска через бедро создает положение, характерное для этого броска.

7. Прогибом (рис. 80, б). Зашагивая, поворачиваются грудью к груди атакующего.

Источник