Раздел 10. Реконструкция фундаментов и усиление оснований

10.1. Причины, вызывающие необходимость реконструкции фундаментов и усиление оснований.

При реконструкции предприятий, связанной с их техническим перевооружением, при капитальном ремонте зданий, прокладке подземных коммуникаций, возведении новых фундаментов около существующих сооружений, а также при развивающейся во времени недопустимой осадке возникает необходимость в оценке степени обеспечения фундаментами дальнейшей нормальной эксплуатации сооружений, а в соответствующих случаях – в усилении и переустройстве фундаментов. Основными причинами, приводящими к этому, являются: увеличение нагрузки на фундаменты, разрушение кладки фундамента или снижение его гидроизолирующих качеств, ухудшение условий устойчивости оснований и увеличение деформативности грунтов, непрерывное развитие недопустимых перемещений.

10.2. Обследование фундаментов и оснований.

Для принятия рационального решения по усилению и реконструкции фундаментов производится тщательное обследование оснований и фундаментов.

Весь комплекс работ по обследованию фундаментов и оснований разделяется на следующие этапы:

I этап – сбор и обобщение сведений по строительству и эксплуатации здания или сооружения и детальное изучение технической документации.

II этап – обследование окружающей местности и надземных конструкций здания или сооружения. Осмотр окружающей местности позволяет выяснить причину деформаций. Обследование надземных конструкций позволяет выявить характер деформаций. Обследование надземных конструкций позволяет выявить характер деформаций.

Обследования здания – внешний осмотр конструкций, выполнение необходимых замеров, отбор образцов для определения прочности, определение величины осадки деформированных зданий путём нивелирования.

III этап – обследование фундаментов и грунтов основания зданий и сооружений.

Шурфы закладываются рядом с обследуемыми фундаментами. Если здание с подвалом, то шурфы закладывают, как правило, внутри здания с целью уменьшения объёма земляных работ. При обследовании фундаментов уточняют тип фундамента, форму, размеры в плане, глубину заложения; выявляют выполненные ранее подводки и усиления, дефекты кладки; определяют прочность тела фундамента. У свайных фундаментов замеряется диаметр или размеры поперечного сечения свай, шаг, количество свай на 1 м. длины.

Прочность материала фундаментов определяется механическими и неразрушающими способами.

Механический способ определения прочности материала фундаментов и стен подвалов основывается на измерении величины и определении характера следа, оставленного зубилом или молотком на поверхности конструкции. Прочность материала фундаментов может быть определена также с помощью шарикового молотка Физделя и эталонного молотка Кошкарова.

Более предпочтительными являются неразрушающие методы определения прочностных характеристик фундаментов. Наибольшее распространение получил акустический метод, основанный на определении времени прохождения акустического сигнала между датчиком и приёмником в испытуемом материале.

Для инженерно-геологической оценки грунтов основания назначаются разведочные скважины. В лабораторных и полевых условиях в соответствии с действующими ГОСТами определяют все физико-механические свойства грунтов.

10.3. Основные методы усиления фундаментов и оснований.

10.3.1. Методы усиления грунтов основания сводятся в основном к повышению их несущей способности путём искусственного упрочнения: силикатизации и электросиликатизации грунтов, термическим обжигом, устройством песчаных подушек под новые фундаменты.

10.3.2. Основными методами усиления фундаментов зданий и сооружений являются цементация, устройство бетонных и железобетонных обойм, укрепление фундаментов с расширением подошвы, усиление буроинъекционными сваями и призматическими сваями.

Цементация фундаментов выполняется при недостаточной прочности кладки. Для этого в теле фундамента шлямбуром или перфоратором пробивают отверстия диаметром 25 мм. и закладывают металлические трубки, через которые нагнетают цементный раствор состава 1:1 (цемент–вода) под давлением 0,3…0,5 МПа.

|

Укрепление фундамента бетонными и железобетонными обоймами применяется в том случае, когда цементацию произвести невозможно. Минимальная ширина бетонной обоймы должна составлять 15 см., чаще всего ее принимают равной 20…30 см. Железобетонная обойма применяется при неудовлетворительном состоянии фундаментов или стен на отдельных участках.

|

Укрепление фундамента с расширением подошвы осуществляют с помощью как односторонних, так и двусторонних банкет.

Подошву фундаментов уширяют в целях передачи давления на большую площадь. Если уширения делают без обжатия грунта основания, то они вступают в работу лишь при увеличении нагрузки, когда появляются дополнительные осадки. Уширенные части фундамента воспринимают только часть увеличивающейся нагрузки. Для уменьшения развития дополнительных осадок уширенного фундамента грунт под уширениями предварительно обжимают с помощью

|

домкратов.

Часто фундаменты усиливают путем пересадки их на сваи. Для этого либо делают буроинъекционные сваи – бурят через фундамент наклонные скважины диаметром 15…25 см, в которые под значительным давлением нагнетают бетонную смесь, либо вдавливают звенья железобетонных свай под фундамент домкратами.

10.4. Подводка новых фундаментов.

Подводку новых фундаментов производят при разработке грунта ниже подошвы существующих фундаментов, а также для прекращения недопустимых деформаций зданий и сооружений.

Свайные фундаменты усиливают в случае их недостаточной несущей способности путём задавливания свай с опиранием их на плотные грунты или наращиванием существующих свай дополнительными секциями. Чаще всего усиление свайных фундаментов производится путём погружения дополнительных свай вне контура фундамента (выносные сваи) с передачей на них нагрузки от реконструируемых фундаментов (рис. ).

Фундаменты мелкого заложения также можно пересаживать на набивные сваи.

10.5. Устройство фундаментов вблизи существующих сооружений.

10.5.1. Причины, приводящие к деформациям существующих сооружений.

Существующие здания при возведении около них фундаментов часто получают недопустимые деформации. Причин этому несколько:

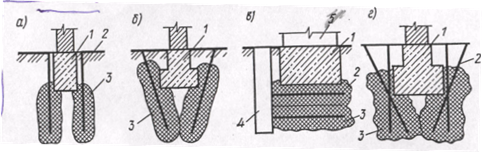

1) выпор грунта в стороны котлована (рис.93, а);

2) вымывание грунта грунтовой водой из-под существующих фундаментов при открытом водоотливе из котлована (рис.93, б);

3) уплотнение несвязного грунта динамическими воздействиями при забивке шпунта, свай, раздробление шар – или клин – молотом мерзлого грунта или старых фундаментов;

4) промораживание грунта под фундаментом (рис.93, в);

5) смещение шпунта в сторону котлована (рис.93, г);

6) уплотнение грунтов под действием нагрузок, передаваемых новым сооружением на основание (рис.93, д);

7)

|

развитие отрицательного трения, действующего на сваи.

10.5.2. Меры по уменьшению влияния новых фундаментов на существующие.

Планировочные мероприятия направлены на то, чтобы новое здание было отнесено от существующих на безопасное расстояние – обычно на 10…20 м. Такое новое здание может рассматриваться как «отдельно стоящие» и специфических проблем с фундаментами не возникает.

Архитектурное решение может упростить задачу, если новое здание в зоне примыкания тем или иным способом облегчено, допустим, в зоне примыкания располагают блок, высота которого меньше соседнего, новое здание облегчено проездами и т.п.

Конструктивные мероприятия являются основными. Их следует разбить на три группы: 1) новое здание строится на фундаментах мелкого заложения, несмотря на то, что условие

Практически полного исключения влияния загружения основания достигают разделением его шпунтом, погружаемым глубже активной зоны.

Источник

Усиление и укрепление оснований реконструируемых зданий

Для повышения прочности оснований, эксплуатируемых зданий и сооружений и предотвращения развития в их конструкциях деформаций аварийного характера, а также для выполнения работ по ремонту и реконструкции существующих фундаментов, применяют различные методы укрепления и усиления оснований.

В зависимости от технологии производства и процёссов, происходящих в грунте эти методы можно разделить на четыре основных вида: механический, термический, физико-химический и химический. Механический способ усиления оснований подразделяется на глубинный и поверхностный.

Глубинное уплотнение оснований фундаментов сущёствующих зданий в основном выполняется путем устройства наклонных скважин заполняемых песком.

Поверхностное усиление применимо только для уплотнения маловлажных и влажных грунтов с коэффициентом водонасыщённости менее 0,7. Оно выполняется с помощью катков, виброплит, трамбовок и т. д. и в основном используется при новом строительстве или перекладке фундаментов.

Термозакрепление (обжиг) применяется в основном при закреплении просадочных грунтов. Топливо сжигают в герметически закрытых затворами скважинах, пробуренных вертикально, наклон, или горизонтально в толще закрепляемого грунта.

К физико-химическим способам закрепления грунтов относится цементация использование грунтоцементных материалов. Цементация грунта заключается в нагнетании в грунт через инъекторы цементного или цементно-песчаного раствора, который обеспечивает в закрепляемом основании создание отдельных столбов или массивов из сцементированного грунта. Цементацию обычно применяют для закрепления песчаных и крупнообломочных грунтов, а также трещиноватых скальных пород.

Предлагаются перспективные смеси, в состав которых входят: экологически чистые материалы: цемент, бентонит, силикатная и минеральная добавки. Наиболее эффективным применение таких смесей для укрепления аллювиальных (наносных) грунтов и устройства надежных противофильтрационных завес.

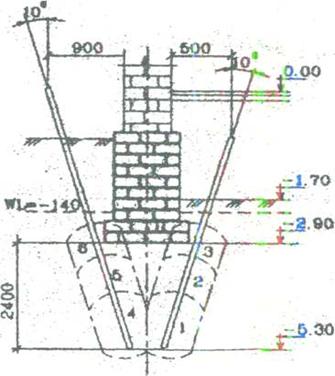

Рисунок 1 — Схема возможного расположения инъекторов при закреплении основания фундаментов: а — вертикальное; б — наклонное; в — горизонтальное; г —комбинированное; 1 — фундамент; 2 — инъектор; 3 — зона закрепления; 4 — сооружение; 5 — шахта

К достоинствам химического способа относятся:

— высокая степень механизации всех операций;

— возможность укрепления грунтов до заданных проектом параметров в их естественном залегании;

— резкое сокращение ручного по откопке траншей;

— сравнительно невысокую стоимость исходных материалов (возможно использование отходов производства).

Последнее время происходит обоснованный отказ многих специалистов от использования большей части химических реагентов за исключением традиционно применяемых силикатов (одно — и двухрастворная силикатизация).

Однорастворная силикатизация заключается в том, что в грунт нагнетается предварительно подготовленная композиция из гелеобразующей основы (жидкого стекла) и отвердителя. При невысокой вязкости смеси она может нагнетаться даже в слабофильтрующие песчаные грунты (с коэффициентом фильтрации 1-5 м/сут).

Сущность газовой силикатизации состоит в том, что в закрепляемый грунт первоначально (под давлением до 0,2 МПа) вводят углекислый газ с целью активации поверхности минеральных частиц, а затем – раствор житкого стекла с плотностью 1,19 – 1,30 г/см3 (в зависимости от водопроницаимости грунта). Газовая силикатизация применяется в песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации до 0,5 м/сут.

При электросиликатизации (рис 2) одновременно с нагнетанием в слабофильтрующие грунты однорастворный гелеобразующий смеси на основе силиката натрия на инекторы подается напряжение от источника постоянного тока. Расход электроэнергии состовляет обычно до 30 кВт на 1 м3 закрепляемого грунта. Расход раствора такой же, как при обычной силикатизации.

Рисунок 2 – Электрохимическое закрепление слабых грунтов в основании фундаментов

Смолизация представляет собой закрепление грунтов путем инъецирования в них водных растворов синтетических смол.

В последние годы появились нетоксичные либо слаботоксичные составы для закрепления грунта с использованием карбамидных смол.

В связи с усиленным вниманием к охране окружающей средеы необходимо более строго подходить ко всем рекомендуемым «универсальным» химическим реагентам. Специальными исследованиями были выявлена токсичность и экологическая несостоятельность целого ряда реагентов, рекламируемых для закрепления грунтов в условиях реконструкции. В частности акриловых, фенольно-формальдегидных, фурановых, хромлигниновых и карбамидных смол с несвязным формальдегидом.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Усиление и укрепление оснований реконструируемых зданий

Усиление и укрепление оснований реконструируемых зданий

Усиление и укрепление оснований реконструируемых зданий

Источник