- Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

- Разработка мерзлых грунтов

- Основные свойства и способы разработки мёрзлых грунтов

- Разработка грунта в зимних условиях

- Предохранение грунта от промерзания

- Предварительное рыхление мерзлого грунта с последующей разработкой

- Разработка мерзлого грунта

- Оттаивание мерзлого грунта

- Мерзлый грунт и способы его разработки

- Предохранение грунтов от промерзания

- Мерзлый грунт – рыхление и выемка

- Разработка мерзлого грунта без его подготовки

- Способы оттаивания мерзлого грунта

Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

Разработка мерзлых грунтов

Для обеспечения разработки мерзлых грунтов применяются следующие методы:

• предохранение от промерзания;

• непосредственная разработка мощными машинами;

• оттаивание мерзлых грунтов.

Предохранение от промерзания или уменьшение глубины промерзания производят с помощью увеличения пористости грунта путем: вспахивания грунта, утепления его теплоизоляционными материалами и внесением растворов с низкой температурой замерзания ( CaCl2, NaCl). Предохранение выполняют задолго до наступления холодов путем его вспахивания с боронованием, глубинного рыхления, укрытия утепляющими материалами и химической обработки.

Для вспахивания грунта применяют различные плуги с глубиной рыхления не менее 35 см и рыхлители с глубиной рыхления 50-70 см. Затем грунт боронуется на глубину 15-20 см. При глубоком рыхлении (на глубину 1,3 — 1,5 м) используют одноковшовые экскаваторы с ковшом вместимостью 0,4-0,65 м3, при этом грунт разрабатывается навымет и укладывается на место смежной (предыдущей) проходки.

В качестве утепляющих материалов используются местные материалы: сухие листья, торф, опилки, солома, камыш, шлак и др. Могут применяться и полимерные материалы: пленки, пенопласт и т.д. Иногда грунт перед вспахиванием подвергают химической обработке, т.е. прибегают к пропитке поверхностного слоя грунта хлористым кальцием и натрием, нитрит- нитратом натрия, которые понижают температуру замерзания воды в грунте (до -30°С).

Однако, когда грунт не удалось своевременно предохранить от замерзания, и по графику работ грунты необходимо разрабатывать в зимнее время, т.е. в мерзлом состоянии, то в этом случае приходится либо их оттаивать, либо разрабатывать в мерзлом виде с использованием рыхлителей.

Рыхление мерзлых грунтов применяют в случаях, когда их мощность превышает 40 см. Рыхление производят взрывами или механическим дроблением и резанием.

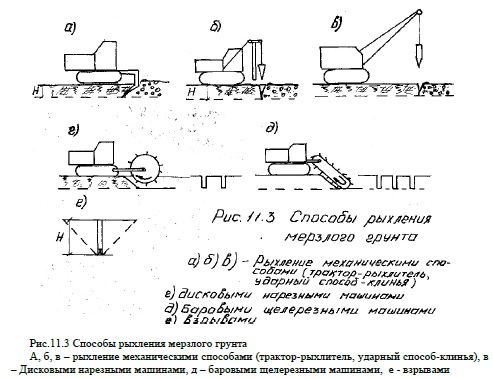

При малой глубине промерзания грунт рыхлят с помощью тракторных рыхлителей (до 0.7 м).. При большей глубине рыхление ведут сколом клиньями или дроблением ударами или дисковыми и баровыми щелерезными машинами, а также взрывным способом. (Рис.11.3, 11.3а).

Для рыхления мерзлого грунта механическим способом при разработке котлованов используют навесные (статические) рыхлители и землеройно-фрезерные машины, а также баровые машины (для нарезки мерзлого грунта на блоки), а при разработке траншей — дисковые экскаваторы, фрезерные и баровые машины; при вертикальной планировке площадки — навесные рыхлители. Эти машины работают обычно вместе с экскаваторами, которые разрабатывают как разрыхленный мерзлый, так и немерзлый (талый) грунт (Рис. 11.3.а).

Непосредственная разработка грунта без рыхления возможна при небольшой глубине промерзания до 0,25 м обычными мелкими экскаваторами, а при глубине до 0,4 м крупными строительными экскаваторами. Разработка грунта экскаваторами при отрицательных температурах затрудняется намерзанием грунта. Намерзание имеет место и в кузовах автосамосвалов. Это уменьшает полезную емкость ковша и кузова, увеличивает продолжительность погрузки и выгрузки. Ручная очистка очень трудоемка, поэтому применяют специальные меры:

• периодическая поливка ковшей и кузова растворами хлоридов;

• обмазка кузова смесью битума с отработанным маслом и покрытие сверху слоем раствора CaC2.

Для обогрева кузова применяются также выхлопные газы, которые пропускаются по каналам в днище кузова.

Основным условием успешной разработки грунта в зимних условиях и предотвращение его от замерзания является большая скорость и непрерывность разработки забоя. Слой снега следует убрать только перед непосредственной разработкой забоя.

Источник

Основные свойства и способы разработки мёрзлых грунтов

Современное строительство ведётся круглый год, в связи с чем примерно 15…20 % общего объема земляных работ приходится выполнять при мерзлом состоянии грунта. Разработка грунта в зимних условиях связана с определенными трудностями, так как при отрицательной температуре его верхний слой замерзает и существенно изменяет свои свойства.

Процесс замерзания грунта заключается по существу в замерзании содержащейся в нём воды. Поэтому изменение свойств грунта при замерзании зависит в основном от количества содержащейся в нём воды и от характера заполнения пор.

Механическая прочность грунта при замерзании возрастает и зависит от его гранулометрического состава, влажности и температуры. Она характеризуется временным сопротивлением мерзлого грунта сжатию и растяжению (разрыву). Наибольшей прочностью на сжатие при замерзании обладают влажные песчаные грунты (до 20 МПа). Прочность мерзлого грунта на сжатие в 3…5 раз выше его прочности на растяжение. Поэтому мерзлый грунт легче разрушать скалыванием, чем резанием. Механическая прочность грунта определяет собой его сопротивление резанию и скалыванию.

Пучениемерзлого грунта является следствием расширения замерзшей воды в его порах. Пучению подвергаются все водонасыщенные грунты. Наибольшее пучение (до 10 %) наблюдается у глин, суглинков и пылеватых грунтов. Основания из таких грунтов необходимо предохранять от промерзания, в противном случае, при оттаивании они дадут значительные осадки.

Пластические деформации мерзлого грунта возникают в результате уменьшения сцепления между отдельными его частицами за счет таяния замерзшей воды. Они возрастают с повышением температуры и достигают максимального значения при 0 °С, когда оттаявший грунт под воздействием собственного веса и других нагрузок доходит до текучести. Поэтому при наступлении оттепелей необходимо принимать меры против оползания откосов выемок и насыпей.

Первоначальное разрыхление мерзлого грунта значительно больше талого и зависит от рода грунта и способа его рыхления. Разрыхленный мерзлый грунт плохо поддается уплотнению, и величина его остаточного разрыхления очень мало отличается от первоначальной. Это необходимо учитывать при выборе средств для транспортирования мерзлого грунта, назначении величины запаса на усадку насыпей и т.д.

Теплопроводность мерзлого грунта больше, а теплоемкость меньше, чем талого. Эти свойства являются признаками быстрого промерзания и медленного оттаивания мерзлого грунта.

Электропроводность мерзлого грунта практически очень невелика. Это вызвано тем, что токопроводящая грунтовая вода при замерзании переходит в лед, близкий по своим свойствам к диэлектрику.

Водопроницаемость мерзлого грунта в результате закупорки его пор льдом близка к нулю.

Глубина сезонного промерзания грунта зависит от его гранулометрического состава, влажности, средней температуры и длительности периода охлаждения, наличия снегового покрова и других факторов. Для предварительных расчетов глубина сезонного промерзания принимается по данным метеорологических станций.

Для мерзлых грунтов характерным является значительное увеличение трудоемкости их разработки вследствие повышенной механической прочности. Кроме того, мерзлое состояние грунта усложняет технологию, ограничивает применение некоторых типов землеройных (экскаваторов) и землеройно-транспортных (бульдозеров, скреперов, грейдеров) машин, уменьшает производительность транспортных средств, способствует быстрому износу деталей машин, особенно их рабочих органов. В то же время временные выемки в мерзлом грунте можно разрабатывать без откосов.

В зависимости от конкретных местных условий разработку грунта в зимних условиях осуществляют следующими методами:

1) предохранением грунта от промерзания и последующей разработкой обычными методами. Этот метод основан на искусственном создании на поверхности участка, намеченного к разработке в зимнее время, термоизоляционного покрова. Эту работу, следует производить до наступления устойчивых отрицательных температур, приняв заранее меры к отводу с отепляемого участка поверхностных вод;

2) разработкой грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением;

3) непосредственной разработкой мерзлого грунта;

4) оттаиванием грунта и его разработкой в талом состоянии.

Выбор того или иного способа зависит от вида и размеров земляного сооружения, рода грунта и его состояния, сроков производства работ, наличия соответствующих материально-технических ресурсов, местных условий. Окончательное решение о применении того или иного способа принимается на основании технико-экономического анализа. Из ряда намеченных вариантов выбирается наиболее экономичный.

Источник

Разработка грунта в зимних условиях

Разработка грунта в зимних условиях значительно усложняется. Поэтому в зимних условиях применяют специальные меры для разработки грунта.

Предохранение грунта от промерзания

Применяют два способа: укрытие поверхности грунта термоизоляционными материалами; рыхление грунта.

а) укрытие поверхности грунта термоизоляционными материалами: древесные листья, стружки, опилки, шлак и другие укладывают слоями 20 40 см на грунт. Применяется при выполнении работ на небольших площадях;

б) вспахиванием грунта и боронованием. Сначала производится вспашка тракторными плугами или рыхлителями на глубину до 30 см, а затем боронование на глубину 20 см. После такой обработки верхний слой грунта становится рыхлым с замкнутыми пустотами, приобретая тем самым термоизоляционные свойства.

Предварительное рыхление мерзлого грунта с последующей разработкой

Механический способ рыхления. Применяют два вида воздействия: статический и динамический:

а) сущность статического воздействия заключается в том, что непрерывное режущее усилие в мерзлом грунте создается специальным рабочим органом – зубом трактора-тягача. Мерзлый грунт рыхлят послойно толщиной 0,3 0,4 м продольными и поперечными проходками с шагом 0,5 м. Производительность рыхлителя 15 20

Для статического рыхления используют гидравлический экскаватор, снабженный зубом-рыхлителем.

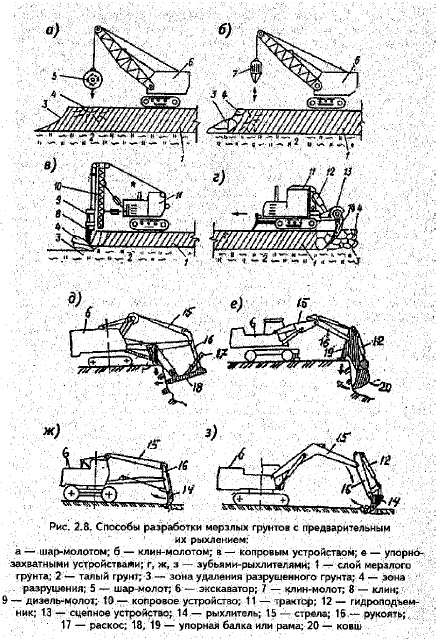

б) динамическое воздействие. Мерзлый грунт разламывают молотами свободного падения (раскалывание), молотами направленного действия (скол). Молоты свободного падения – шар-молот. Высота сбрасывания шара весом до 5 т – 6 8 м. Молоты направленного действия – дизель-молоты. Глубина разрушения грунта – до 1,3 м.

в) рыхление взрывом – рекомендуется при глубине промерзания до 1,5 м и более. Используют шпуровой или щелевой метод; при больших глубинах – скважинный или щелевой метод. Щели с шагом 0,9 1,2 м нарезают баровыми машинами, машинами фрезерного типа. Из каждых трех соседних щелей зарядами ВВ заряжается средняя, а крайние служат для компенсации сдвига мерзлого грунта и снижения сейсмического воздействия. В щели укладывают заряды удлиненные или сосредоточенные и заполняют песком.

Разработка мерзлого грунта

Используют два способа: блочный и механический.

а) блочный. Сущность состоит в том, что мерзлый грунт разрезают на блоки как правило по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Глубина прорезаемых щелей – 0,8 глубины промерзания; расстояние между щелями должно быть на 10 15 % меньше ширины зева ковша экскаватора. Используют экскаваторы с обратной лопатой емкостью ковша ? 0,5 м3.

б) механический. Механическое или комбинированное (сочетание с ударным, вибрационным) воздействие. Из за избыточного режущего усилия экскаваторы большой мощности емкостью ковша более 1 м3 разрабатывают мерзлый грунт.

Оттаивание мерзлого грунта

Применяемые способы подразделяют по направлению распространения и по виду теплоносителя.

По виду теплоносителя:

а) огневой способ, применяется для рытья небольших траншей. Используют звеньевой агрегат, который состоит из ряда металлических коробов, разрезанных по продольной оси усеченных конусов (рис. 5.3). В первом коробе находится камера сгорания твердого или жидкого топлива, а в последнем – вытяжная труба: последняя обеспечивает тягу и продукты сгорания, проходя вдоль цепочки коробов (галереи), прогревают находящийся под ней грунт. После прогрева, грунт засыпают опилками. Дальнейшее оттаивание происходит за счет аккумулированной в грунте теплоты.

Рис. 1. Звеньевой агрегат: 1 – камера сгорания; 2 – вытяжная труба; 3 – обсыпка талым грунтом

б) электропрогрев – пропуск электрического тока через мерзлый грунт электродами. Схема прогрева: горизонтальная и вертикальная.

Горизонтальная схема. Электроды стержневые и полосовые укладывают на поверхность грунта; концы отгибают на 15 20 см для подключения к проводам. Поверхность грунта накрывают опилками толщиной 15 20 см, смачивают солевым раствором. Слой опилок, первоначально являясь токопроводящим элементом, нагревается, и происходит отогрев верхнего слоя грунта. Этот способ применяется при глубине промерзания до 0,7 м. Расход электроэнергии на 1 м3 отогреваемого грунта – 150–300 МДж.

Вертикальная схема. Используются стержневые электроды. Используется при глубине промерзания до 2 м. Используют два направления прогрева: сверху вниз и снизу вверх.

При оттаивании сверху вниз электроды забивают на 20 30 см в мерзлый грунт; по мере оттаивания верхних слоев электроды погружают на большую глубину. При прогреве снизу вверх в начале бурят скважины в шахматном порядке (в плане) на глубину ниже глубины промерзания грунта на 10 20 см, а затем погружают электроды. Прогрев снизу вверх более эффективен, чем сверху вниз; при этом расход электроэнергии на 1 м3 грунта снижается в 2 3 раза.

в) паропрогрев, осуществляют с помощью паровых игл: металлическая труба диаметром 25 50 мм и длиной 2 м. Иглы соединены с паропроводом гибкими резиновыми шлангами с кранами. Иглы опускают в скважины на глубину 0,7 глубины оттаивания. Этот метод более дорогой, т. к. требует тепла на 1 м3 грунта в два раза больше, чем метод глубинных электродов.

г) оттаивание электронагревателями. Электронагреватели – это электроиглы: стальные трубы диаметром 50 мм и длиной 1 м, погружаемые в мерзлый грунт. Внутри иглы находится нагревательный элемент, изолированный от корпуса трубы. Нагреваясь, элемент передает тепло через стальной корпус мерзлому грунту.

Источник

Мерзлый грунт и способы его разработки

Трудоемкость извлечения мерзлого грунта крайне велика по причине его значительной механической прочности. К тому же замерзшее состояние грунта осложняет задачу по его выемке из-за невозможности задействования некоторых типов землеройных и землеройно-транспортных машин, снижению производительности и ускоренному износу рабочих частей оборудования. И все же одним достоинством мерзлый грунт обладает – рыть котлованы в нем можно без устройства откосов.

Существует четыре основных способа проведения выемки грунта в холодное время года:

- защита земельного участка работ от промерзания с дальнейшим использованием обычных землеройных машин;

- предварительное рыхление и выемка замерзшего грунта;

- прямая разработка грунта в замерзшем состоянии, т.е. без какой-либо подготовки;

- доведение до талого состояния и последующая выемка.

Подробно рассмотрим каждый из приведенных способов.

Предохранение грунтов от промерзания

Защиту от низких температур грунту обеспечивают путем взрыхления верхнего слоя, застилкой утеплительными материалами и заливкой водных растворов соли.

Распахивание и боронование земельного участка проводится в секторе дальнейших работ по извлечению грунта. Результатом такого рыхления становится ввод большого количества воздуха в грунтовые слои, образование замкнутых воздушных пустот, препятствующих теплоотдаче и сохраняющих положительную температуру в грунте. Распашка проводится рыхлителями или факторными плугами, ее глубина – 200-350 мм. Следом выполняется боронование в одном или двух направлениях (перекрестных) на глубину 150-200 мм, что в итоге повышает термоизоляционные свойства грунта как минимум на 18-20%.

Роль утеплителя при укрывании участка будущих работ выполняют дешевые местные материалы – сухой мох, опилки и стружки, опавшие листья деревьев, шлак и маты из соломы, можно воспользоваться пвх пленкой. Насыпные материалы размещаются на поверхности 200-400 мм слоем. Утепление поверхности грунта производится чаще всего на небольших земельных участках.

Мерзлый грунт – рыхление и выемка

Чтобы снизить механическую прочность зимнего грунта применяются методы его механической и взрывной обработки. Извлечение взрыхленной таким образом земли после проводится обычным способом – при помощи землеройных машин.

Механическое рыхление. В процессе его осуществления грунт режется, скалывается и раскалывается вследствие нагрузок статического или динамического характера.

Ударные нагрузки на грунтовые участки позволяют снизить механическую прочность замерзшей земли благодаря динамическому воздействию. Применяются молоты свободного падения, обеспечивающие раскалывание и рыхление, или молоты с направленным действием для рыхления расколом. В первом случае используется молот в виде шара или конуса наибольшей массы в 5 т – его канатом закрепляют на стреле экскаватора и после подъема до пяти-восьмиметровой высоты сбрасывают на участок работ. Шарообразные молоты лучше всего подходят для песчаников и супесей, на глинистых почвах эффективны конические молоты – при условии, что глубина промерзания не превышает 700 мм.

Направленное действие на мерзлый грунт осуществляют дизель-молоты, установленные на трактор или экскаватор. Они применяются на любых грунтах при условии глубины промерзания не более 1300 мм.

Снижение прочности мерзлой земли путем взрыва наиболее эффективно – этот метод позволяет выполнять зимнюю выемку грунта на глубине от 500 мм и при потребности извлечения значительных объемов. На незастроенных участках выполняется открытый подрыв, а на частично застроенных необходимо предварительно выставить укрытия и ограничители взрыва – массивные плиты из металла или железобетона. Взрывчатое вещество закладывается в щель или шпур (при глубине рыхления до 1500 мм), а при потребности выемки грунта на большей глубине – в щели и скважины. Для нарезания щелей применяются буровые или фрезерные машины, щели выполняются на 900-1200 мм дистанции друг от друга.

Взрывчатка укладывается в среднюю (центральную) щель, а расположенные по соседству щели обеспечат компенсацию взрывного сдвига мерзлого грунта и погасят ударную волну, тем самым препятствуя разрушениям вне зоны работ. В щель закладывается удлиненный заряд или несколько коротких зарядов сразу, затем ее заполняют песком с утрамбовкой. После взрыва мерзлый грунт в секторе производства работ будет полностью раздроблен, при этом стенки траншеи или котлована, создание которых и было целью выемки земли, останутся неповрежденными.

Разработка мерзлого грунта без его подготовки

Существует два способа прямой разработки грунта в условиях низких температур – механический и блочный.

Технология механической разработки мерзлых грунтов базируется на силовом воздействии, в некоторых случаях включающим в себя удар и вибрацию. В ходе его осуществления используются как обычные машины для землеройных работ, так и оснащенные специальным инструментом.

На небольших глубинах промерзания работы по извлечению грунта применяются обычные землеройные машины: экскаваторы с прямым или обратным ковшом; драглайны; скреперы; бульдозеры. Одноковшовые экскаваторы могут оснащаться специальным навесным оборудованием – ковшами с захватными клещами и виброударными зубьями. Такое оборудование позволяет воздействовать на мерзлый грунт посредством избыточного режущего усилия и вести его послойную разработку, соединив в одной рабочей операции рыхление и экскавацию.

Послойное извлечение грунта выполняется специальной землеройно-фрезерной установкой, срезающей с участка работ слои шириной 2600 мм и глубиной до 300 мм. В конструкции это машины предусмотрено бульдозерное оборудование, обеспечивающие перемещение срезанного грунта.

Суть блочной разработки грунтов заключается в резке мерзлого грунта на блоки с последующим их извлечением при помощи трактора, экскаватора или строительного крана. Блоки нарезаются путем пропиливания грунта резами, перпендикулярными между собой. Если земля промерзла неглубоко – до 600 мм – то для извлечения блоков достаточно выполнить прорезы вдоль участка. Щели прорезаются на 80% глубины, на которую промерз грунт. Этого вполне достаточно, поскольку слой со слабой механической прочностью, расположенный между промерзшей зоной грунта и зоной, сохраняющей положительную температуру, не помешает отделению грунтовых блоков. Дистанция между щелями-прорезями должна примерно на 12% быть меньше, чем кромочная ширина ковша экскаватора. Извлечение грунтовых блоков производится при помощи экскаваторов с обратной лопатой, т.к. выгружать их из ковша прямой лопаты довольно трудно.

Способы оттаивания мерзлого грунта

Они классифицируются по направлению подачи тепла в грунт и виду используемого теплоносителя. В зависимости от направления подачи тепловой энергии существует три способа разморозить грунт – верхний, нижний и радиальный.

Верхняя подача тепла в землю наименее эффективна – источник тепловой энергии находится в воздушном пространстве и активно охлаждается воздухом, т.е. значительная часть энергии расходуется попусту. Однако этот способ оттаивания организоваться проще всего и в этом его преимущество.

Процедура оттаивания, проводимая из-под земли, сопровождается минимальными затратами энергии, поскольку тепло распространяется под прочным слоем льда на поверхности грунта. Главный минус данного способа – потребность выполнения сложных подготовительных мер, поэтому он применяется редко.

Разморозка грунта зимой проводится с использованием огня, электрических термоэлементов и горячего пара.

Огневая методика применима для рытья относительно узких и неглубоких траншей. На поверхности участка работ выставляется группа коробов из металла, каждый из которых представляет собой разрезанный пополам усеченный конус. Они ставятся разрезанной стороной на землю вплотную друг к другу и образуют галерею. В первый короб закладывается топливо, которое затем поджигается. Галерея из коробов становится горизонтальной вытяжной трубой – вытяжка идет из последнего короба, а продукты сгорания движутся по галерее и обогревают грунт. Чтобы понизить потери тепла от контакта корпуса коробов с воздухом, они засыпаются шлаком или талым грунтом с участка, работы на котором проводились ранее. Образовавшуюся по окончании прогрева полосу размороженного грунта необходимо засыпать опилками или застелить пвх пленкой, чтобы аккумулированное тепло способствовало дальнейшему оттаиванию.

Электрический прогрев мерзлого грунта базируется на способности нагрева материалов при пропуске через них электротока. С этой целью применяются вертикально и горизонтально ориентированные электроды.

Горизонтальное оттаивание производится электродами из круглой или полосовой стали, уложенной на грунт – чтобы подключить к ним электропровода, противоположные концы стальных элементов загибают на 150-200 мм. Прогреваемый участок с размещенными на нем электродами засыпается опилками (толщина слоя – 150-200 мм), предварительно смоченными солевым раствором (концентрация соли – 0,2-0,5%) в количестве, равном исходной массе опилок. Задача опилок, пропитанных солевым раствором – проводить ток, поскольку мерзлый грунт в начальной стадии работ ток проводить не будет. Сверху слой опилок закрывается пленкой пвх. По мере прогрева верхний грунтовый слой становится проводником тока между электродами и интенсивность оттаивания значительно возрастает – прежде размораживается средний слой грунта, а затем и расположенные ниже. По мере включения слоев грунта в проведение электротока слой опилок начинается выполнять вторичную задачу – сохранение тепловой энергии в участке работ, для чего необходимо укрыть опилки деревянными щитами или толем. Оттаивание мерзлого грунта горизонтальными электродами производится на глубину промерзания до 700 мм, затраты электроэнергии при обогреве кубометра земли составляют 150-300 МДж, опилочный слой прогревается до 90 о С, не более.

Вертикальное электродное оттаивание производится при помощи стержней, изготовленных из арматурной стали и имеющих один острый конец. Если глубина промерзания грунта равна 700 мм, стержни вбиваются прежде на глубину 200-250 мм шахматным порядком, а после оттаивания верхнего слоя их утапливают на большую глубину. В процессе работ по вертикальному размораживанию грунта требуется устранять снег, накопившийся на поверхности участка, засыпать его опилками, смоченными солевым раствором. Процесс прогрева идет также, как и при горизонтальном оттаивании с применением полосовых электродов – по мере оттаивания верхних слоев важно периодически погружать электроды дальше в грунт до глубины 1300-1500 мм. По окончании вертикального оттаивания мерзлого грунта электроды извлекаются, но вся площадка остается под слоем опилок – еще 24-48 часов грунтовые слои будут размораживаться самостоятельно благодаря накопленной тепловой энергии. Затраты электроэнергии на работы по вертикальному оттаиванию немного ниже, чем при выполнении горизонтального размораживания.

Для электродного обогрева грунта по направлению снизу вверх необходима предварительная подготовка скважин – их бурят на 150-200 мм глубже, чем глубина промерзания. Скважины располагаются в шахматном порядке. Данный способ характеризуется меньшими затратами электроэнергии – около 50-150 МДж на кубометр грунта.

Стержни электродов вводятся в подготовленные скважины, достигая не промерзшего слоя земли, поверхность участка засыпается отпилками, смоченными солевым раствором, поверх укладывается пластиковая пленка. В результате процесс оттаивания идет в двух направлениях – сверху вниз и снизу вверх. Данный метод оттаивания мерзлого грунта осуществляется редко и исключительно при необходимости срочно разморозить участок для выемки земли.

После установки игл по шлангу в них под давлением 0,06-0,07 МПа подается пар. Поверхности оттаиваемого участка земли закрывается слоем опилок. Потребление пара на прогрев кубометра грунта – 50-100 кг, по расходу тепловой энергии этот способ в 1,5-2 раза более затратный по сравнению с прогревов заглубленными электродами.

Способ оттаивания мерзлого грунта при помощи контактных электронагревателей внешне схож с паровым размораживанием. В металлические полые иглы, длиной порядка 1000 мм и диаметром не более 60 мм, устанавливаются нагревательные элементы с изоляцией от металлического корпуса иглы. При подключении электропитания нагревательный элемент сообщает тепловую энергию корпусу иглы-трубы, а она – слоям грунта. Тепловая энергия в процессе прогрева распространяется радиально.

Источник