Обнаружение лесных пожаров

Успешность борьбы с лесными пожарами во многом определяется своевременностью их обнаружения, поскольку своевременно обнаруженный пожар может быть потушен с минимальными затратами сил и средств. В практике охраны лесов от пожаров используются три основных способа обнаружения лесных пожаров: наземное маршрутное патрулирование, стационарная служба обнаружения (наблюдательные пункту, мачты, вышки) и обнаружение лесных пожаров с использованием аэрокосмических средств.

Наземное маршрутное патрулирование осуществляется на особо опасных в пожарном отношении участках, интенсивно посещаемых населением при наличии развитой дорожной сети. Патрулирование осуществляется по заранее спланированным маршрутам небольшими группами или звеньями из 2-3 человек. Группа обеспечивается средствами передвижения и пожаротушения, а также средствами связи для оперативного сообщения об обнаруженном пожаре.

В процессе патрулирования группа осуществляет разъяснительно-профилактическую работу и организует оперативное тушение в случае обнаружения лесного пожара. Работа патрульной группы практически не зависит от условий погоды.

Главными недостатками наземного маршрутного патрулирования являются высокая себестоимость работ по обнаружению из-за ограниченной площади патрулирования участка; малый обзор, особенно при развитых нижних ярусах растительности; невозможность осуществления патрулирования на участках со слабо развитой транспортной сетью.

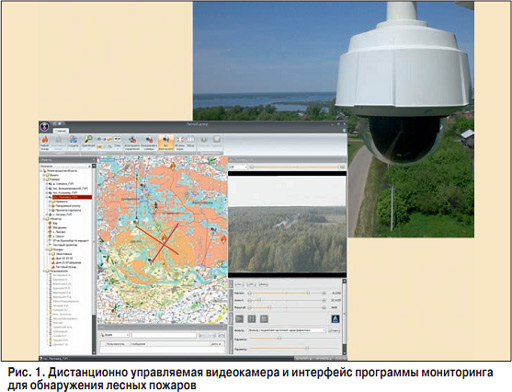

Стационарная служба обнаружения лесных пожаров осуществляется с наблюдательных пунктов, вышек и мачт. Место пожара устанавливается методом засечек с двух и более наблюдательных пунктов (рис. 1) или по ориентирам.

Достоинством стационарной службы обнаружения лесных пожаров является оперативность. Однако при слабых низовых пожарах, когда дымовое облако сильно деформировано, а также при наличии большого количества действующих пожаров, туманной дымке в утренние и вечерние часы установить место пожара довольно трудно. Кроме того, стационарная служба не позволяет определить направление, скорость продвижения и площадь лесного пожара, а следовательно, спланировать оперативное тушение минимальными силами и средствами.

Для облегчения работы практикуется замена пожарных сторожей на вышках и мачтах телевизионными камерами. Последнее значительно облегчает организацию стационарной службы обнаружения лесных пожаров.

Обнаружение лесных пожаров с использованием аэрокосмических средств осуществляется прежде всего в районах авиационной охраны лесов, а также наземной охраны, не обеспеченных сетью стационарных наблюдательных пунктов.

Авиапатрулирование осуществляется с помощью летательных аппаратов по заранее запланированным маршрутам. Кратность авиапатрулирования зависит от класса пожарной опасности по условиям погоды, а также наличия действующих пожаров.

Патрулирование ведется с высоты от 600 до 2000 м в зависимости от видимости.

Главным достоинством авиапатрулирования является возможность контроля над пожарной ситуацией даже на удаленных, не освоенных в транспортном отношении участках лесной территории или оленьих пастбищах. За одним летательным аппаратом закрепляется охраняемая площадь от 1 до 3 млн га, что делает данный способ обнаружения относительно дешевым. Обнаружив лесной пожар, летчик-наблюдатель в состоянии установить не только вид, площадь, наиболее опасные направления, но и составить план тушения, т.е. выполнить задачу разведки.

При высокой пожарной опасности в районах авиационной охраны лесов пожарные команды могут транспортироваться самолетами и вертолетами, что сокращает до минимума время доставки людей к месту пожара.

Скрытые очаги горения позволяет выявить устанавливаемая на летательные аппараты современная аппаратура, в частности авиадетекторы «Тайга» и «The Fire spotter system», тепловизоры «Тайга 2» и др.

Главными недостатками авиапатрулирования являются периодичность облетов охраняемой территории, а также зависимость от условий погоды. Так, самолеты АН-2 не могут эксплуатироваться при скорости встречного ветра более 18-20 м/с, в то время как лесные пожары при сильном ветре из низовых развиваются в верховые.

Начиная с 1978 г., для охраны лесов от пожаров используют оперативную спутниковую информацию. Анализ изображений с искусственных спутников Земли (ИСЗ) типа «Метеор», «Природа», «Ресурс», «EOS», «Landsat» позволяет отслеживать динамику крупных лесных пожаров и пожарной обстановки на охраняемой территории. Устанавливаемая на ресурсных ИСЗ сканерная аппаратура высокого разрешения обнаруживает не только крупные, но и мелкие пожары.

Информация с ИСЗ обеспечивает составление карт прогнозной пожарной опасности, обзорных карт прогнозной пожарной опасности, обзорных карт горимости и изменений в лесном фонде, вызванных пожарами, контроля горимости различных категорий земель; получение данных для определения мер по тушению пожаров, установления синоптической обстановки, контроля над пожарной обстановкой в постоянном режиме.

Основным показателем эффективности работы служб по охране лесов от пожаров является своевременность обнаружения последних. В районах интенсивного ведения лесного хозяйства своевременным считается обнаружение пожара, распространившегося по площади до 0,01 га. Площадь пожара на момент обнаружения наземными и авиационными средствами не должна превышать 1 га, а в районах авиапатрулирования – 3 га.

Для обнаружения лесных пожаров надо шире привлекать население. Каждый гражданин должен знать телефон диспетчерской службы для того, чтобы иметь возможность сообщить об обнаруженном им пожаре. При современной обеспеченности населения мобильной связью эффективность обнаружения лесных пожаров в последнем случае может быть существенно повышена.

Источник

Обнаружение лесных пожаров: основные этапы развития

Вкомплексе мероприятий по предотвращению лесных пожаров наиболее актуальной задачей являются раннее обнаружение и определение местоположения очага возгорания. Для этого традиционно используются наземное наблюдение, авиация и космический мониторинг. Каждый из используемых методов имеет свои преимущества и недостатки, но только наземный мониторинг может обеспечить непрерывный контроль лесной территории и обнаружение лесных пожаров на самой ранней стадии.

Наземный мониторинг

Еще в прошлом веке во всех странах с большими лесными территориями существовала система наземного мониторинга, суть которой заключалась в обустройстве специализированных высотных сооружений, на которых находился человек и визуально контролировал состояние лесных массивов. Такой способ позволял одному человеку осуществлять мониторинг большой территории (около 30 км вокруг места установки вышки в зависимости от ее высоты, рельефа местности и погодных условий), на ранней стадии обнаруживать возгорание и при возможности обнаружения с нескольких точек определять его координаты методом триангуляции.

Данный способ активно использовался на территории России, Канады, стран Европы. При всех своих преимуществах он обладает рядом существенных недостатков, ограничивающих возможность его применения. Основным из них является необходимость постоянного использования человеческого труда в каждой точке расположения вышки в течение всего пожароопасного сезона (для обеспечения оперативности) и ограничение территории мониторинга количеством установленных вышек.

В настоящее время этот метод практически нереализуем из-за отсутствия достаточного количества специалистов на местах. Для примера можно привести Тверскую область, в которой в 1980-х гг. для оперативного обнаружения пожаров работало около 6000 лесничих, сейчас их менее 600 человек. Кроме того, на точность и своевременность обнаружения пожара сильно влияет человеческий фактор (человек может устать, уснуть), а контролировать такое большое количество людей на огромной территории практически невозможно. В описанном методе также невозможно автоматизировать процесс обнаружения пожара и доставки информации.

PTZ-камеры С середины 1980-х гг. стали предприниматься попытки использования видеонаблюдения для мониторинга лесных массивов. Разрабатываемые и применяемые тогда системы представляли собой телеустановки в составе управляемой PTZ-камеры, размещаемые на высотных сооружениях, а также телевизионное устройство и пульт управления, расположенные непосредственно рядом с вышкой. Около каждой вышки находился оператор, который в ручном режиме просматривал территорию. Кроме непосредственно видеоинформации, данные системы предоставляли возможность получения направления на видимый объект. Такое использование видеонаблюдения позволило сохранить высокие технические характеристики (радиус обзора с одной точки

30 км, раннее обнаружение лесных пожаров), а также получить дополнительные преимущества:

- Снижение требований к высотному сооружению. Поскольку оно предназначено для размещения не человека, а оборудования, это делает высотное сооружение значительно дешевле и проще в установке, а следовательно, можно существенно увеличить его высоту.

- Улучшение условий работы оператора. Оператор находился в помещении, расположенном на земле, и не должен был подниматься на высоту для осуществления мониторинга.

- Получение возможности детального рассмотрения обнаруженного объекта. В результате при использовании видеокамеры с трансфокатором уменьшилась вероятность ложного обнаружения. Увеличение точности определения направления на видимый объект и, как следствие, возможность более точного обнаружения очага возгорания до нескольких сот метров (в зависимости от удаленности точки мониторинга).

Несмотря на улучшение характеристик, системы не смогли решить проблему необходимости наличия питания и размещения человека в каждой точке мониторинга. Цена на подобные установки была также достаточно велика, что делало их малодоступными для большинства потенциальных покупателей.

Но даже при всех своих недостатках такие системы существуют и функционируют и в настоящее время, во многих случаях позволяя решать поставленные задачи.

IP-видеонаблюдение и видеоаналитика

Последнее десятилетие ознаменовано развитием электроники, связи и цифровых систем. Это не могло не отразиться и на совершенствовании систем видеомониторинга лесных пожаров. Развитие электроники и цифровой техники привело к массовому применению цифровых управляемых камер, что существенно повлияло на их стоимость при сохранении технических характеристик. Кроме этого, совершенствование вычислительной техники позволило автоматизировать часть работы, выполняемой человеком, оставив за ним только процесс принятия решения. Повсеместное распространение мобильной связи обеспечило массовое строительство высотных сооружений (с наличием электрического питания и каналов связи) как на территории крупных населенных пунктов, так и в сельской местности, а точнее говоря, и на территориях, прилегающих к лесным массивам.

Все эти предпосылки привели к новому направлению развития систем видеомониторинга леса, заключающемуся в максимальном использовании существующей инфраструктуры вышек и каналов связи для размещения оборудования видеонаблюдения и осуществления видеомониторинга лесных массивов.

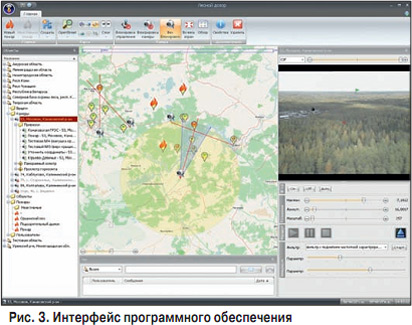

В этом случае наиболее перспективным является размещение на высотных сооружениях PTZ-IP-видеокамер, которые объединяются в единую систему с использованием каналов опорной сети операторов с дальнейшим подключением их в сеть Интернет.

Преимущества такого подхода:

- Отсутствие необходимости создания специализированных высотных сооружений с наличием питания – совместное использование объектов связи.

- Возможность доступа одного оператора к нескольким камерам и, как следствие, уменьшение влияния человеческого фактора, увеличение площади лесных территорий, приходящихся на одного оператора.

- Возможность одному оператору определять координаты очага возгорания при видимости с нескольких камер.

При этом данная система в полной мере обладает всеми преимуществами ранее существовавших систем наземного мониторинга:

- Радиус обзора с одной точки – до 30 км.

- Точность определения направления – до нескольких десятых градуса.

- Точность определения местоположения – до нескольких сотен метров.

Кроме этого, на основе таких систем распределенного видеонаблюдения можно создавать целые информационные комплексы, обеспечивающие оператора всем необходимым инструментарием для ведения мониторинга леса, определения координат пожара (в режиме реального времени), выявления возможных последствий лесного пожара и многое другое.

Отдельно стоит отметить возможности применения компьютерного зрения, то есть систем, автоматически определяющих потенциально опасные объекты. Данные системы необходимы для проведения мониторинга больших лесных территорий, когда количество видеокамер на одного оператора достаточно велико (больше 5–7).

Такие системы могли бы в автоматическом режиме обнаруживать потенциально опасные визуальные объекты (дым, огонь и пр.) без участия оператора и информировать его только в момент принятия окончательного решения о реальной опасности. Вся сложность применения систем автоматического обнаружения для задач мониторинга леса заключается в очень высоких технических требованиях, а именно в необходимости обнаруживать очаг возгорания как на расстоянии 5 км от точки мониторинга (что является довольно простой задачей), так и на расстоянии 25 км. При такой удаленности не спасает даже возможность 30–35-кратного увеличения: в этом случае недостаточно оптической прозрачности атмосферы, которая ухудшается возможными погодными условиями и наличием антропогенных факторов (туман, дымка, задымленность). Но стоит подчеркнуть, что по мере развития подобных систем, накопления опыта и совершенствования специализированного программного обеспечения часть указанных проблем может быть решена.

Предложенный способ организации и реализации систем видеомониторинга леса уже сейчас приведен в исполнение в нескольких коммерческих продуктах, в том числе российской разработки. Все они включают в себя специализированное программное обеспечение, некоторые из них – специальные видеокамеры, отличающиеся от обычных камер своими техническими характеристиками. Необходимо заметить, что все эти системы имеют свои преимущества и недостатки. В качестве наиболее правильного подхода можно отметить системы, которые позволяют использовать различное оборудование в своем составе и фактически представляют собой программные комплексы, обеспечивающие возможность эффективного мониторинга леса.

Будущее – за полной автоматизацией

Можно ожидать, что уже в ближайшее время будут представлены системы с практически полностью автоматизированным процессом видеонаблюдения и определения местоположения потенциально опасных объектов. В состав таких систем будут входить «умные» камеры, выполняющие часть работы, серверы обработки видеоинформации, осуществляющие полный анализ поступающих данных от видеосистемы, погодных условий, системы спутникового мониторинга и центры контроля, в которых за человеком останется только принятие окончательного решения на основе удобно представленных данных. Но пока это только будущее.

Источник