- НАУЧНЫЙ МЕТОД

- Полезное

- Смотреть что такое «НАУЧНЫЙ МЕТОД» в других словарях:

- Научный метод – определение, этапы и эксперименты

- Определение научного метода

- Научный метод Шаги

- Наблюдение

- Задавать вопрос

- Формирование гипотезы

- Выполнение эксперимента

- Анализ данных

- Формирование заключения

- Примеры научного метода

- викторина

- Научный метод

- Связанные понятия

- Упоминания в литературе

- Связанные понятия (продолжение)

- Научный метод и социал-демократия

- Что такое наука

- Что такое научный метод

- Зачем нужен научный метод

- Примеры применения научного метода

- Научный метод в политике

- Важность терминов

- Источники

НАУЧНЫЙ МЕТОД

Философия: Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики . Под редакцией А.А. Ивина . 2004 .

Полезное

Смотреть что такое «НАУЧНЫЙ МЕТОД» в других словарях:

Научный метод — Использование объективных, систематических и воспроизводимых способов исследования. Объективность заключается в том. что исследователь не позволяет усвоенным идеям или предрассудкам влиять на сбор данных. Систематичность заключается в том, что… … Большая психологическая энциклопедия

Научный метод — В Викицитатнике есть страница по теме Научный метод … Википедия

НАУЧНЫЙ МЕТОД — См. метод, научный … Толковый словарь по психологии

НАУЧНЫЙ МЕТОД — собирательное имя для обозначения совокупности применяемых в науке средств получения, обоснования и применения (использования) научного знания. Совокупность этих средств весьма обширна, разнообразна и специфична и для разных типов наук… … Философия науки: Словарь основных терминов

Научный метод — ♦ (ENG scientific method) процедуры, используемые в различных науках для получения выводов. Хотя определения различаются, этот метод относится к процессу систематического исследования и проверки результатов. Теологи могут следовать, а могут и … Вестминстерский словарь теологических терминов

Научный метод — (scientific method) процесс систематического сбора и оценки информации в ходе наблюдений, предназначенных для того, чтобы понять данное явление … Общая психология: глоссарий

Научный метод (scientific method) — Психология как наука использует Н. м., который представляет собой набор процедур, предназначенных для установления общих законов посредством оценивания теорий, выдвигающихся для описания, объяснения и предсказания явлений. Н. м. требует… … Психологическая энциклопедия

МЕТОД — (от греч. methodos путь, способ исследования, обучения, изложения) совокупность приемов и операций познания и практической деятельности; способ достижения определенных результатов в познании и практике. Применение того или иного М. определяется… … Философская энциклопедия

Научный — Научный: Научный посёлок городского типа в Бахчисарайском районе Крыма (Украина) Научный посёлок в Шортандинском районе Акмолинской области Республики Казахстан Научный железнодорожная платформа Южной железной дороги, находящаяся в посёлке… … Википедия

Научный подход — Верификация Научный метод совокупность основных способов получения новых знаний и методов решения задач в рамках любой науки. Метод включает в себя способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний.… … Википедия

Источник

Научный метод – определение, этапы и эксперименты

Определение научного метода

Научный метод представляет собой серию процессов, которые люди могут использовать для сбора знаний об окружающем их мире, улучшения этих знаний и, получая знания, пытаются объяснить, почему и / или как все происходит. Этот метод включает в себя наблюдение, формирование вопросов, выдвижение гипотез, проведение эксперимента, анализ данных и формирование заключения. Каждый выполненный научный эксперимент является примером научного метода в действии, но он также используется не учеными в повседневных ситуациях.

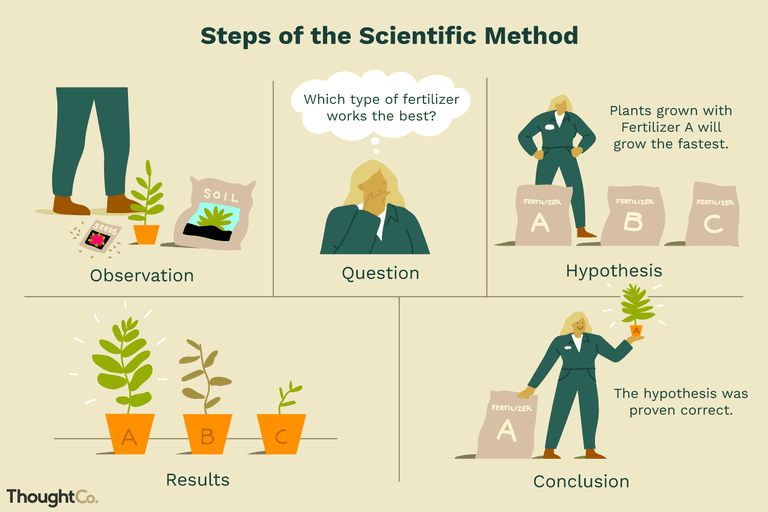

Научный метод Шаги

Точные шаги научного метода варьируются от источника к источнику, но общая процедура одна и та же: получение знаний путем наблюдения и тестирования.

Наблюдение

Первым шагом научного метода является наблюдение за окружающим миром. Прежде чем выдвигать гипотезы или проводить эксперименты, нужно сначала заметить и подумать о происходящих явлениях. Научный метод используется, когда кто-то не знает, почему / как что-то происходит, и хочет раскрыть ответ, но прежде чем кто-то может даже поставить под сомнение происшествие, они должны заметить что-то удивительное в первую очередь.

Задавать вопрос

Далее необходимо задать вопрос, основанный на их наблюдениях, например: почему / как это происходит? Почему / как это происходит таким образом? Иногда этот шаг указывается первым в научном методе, а наблюдение (и исследование рассматриваемых явлений) указывается вторым. В действительности, как наблюдение, так и задание вопросов, как правило, происходят в одно и то же время, так как можно увидеть запутанное событие и сразу подумать: «Почему это происходит?» Когда проводятся наблюдения и формируются вопросы, важно провести исследование, чтобы выяснить, ответили ли другие уже на вопрос, или обнаружили информацию, которая может помочь вам сформулировать свой вопрос. Например, если вы найдете ответ на вопрос, почему что-то происходит, вы можете пойти дальше и выяснить, как это происходит.

Формирование гипотезы

Гипотеза – это обоснованное предположение, объясняющее происходящие явления на основе предыдущих наблюдений. Он отвечает на вопрос, поставленный на предыдущем шаге. Гипотезы могут быть конкретными или более общими в зависимости от задаваемого вопроса, но все гипотезы должны быть проверены путем сбора доказательств, которые можно измерить. Если гипотеза не проверяется, то невозможно провести эксперимент, чтобы определить, подтверждается ли гипотеза доказательствами.

Выполнение эксперимента

После формирования гипотезы необходимо провести эксперимент и провести проверку гипотезы. Эксперимент должен иметь независимую переменную, которой управляет человек, проводящий эксперимент, и зависимую переменную, которая измеряется (и на которую может влиять независимая переменная). Все остальные переменные должны контролироваться, чтобы они не влияли на результат. Во время эксперимента данные собираются. Данные – это набор значений; он может быть количественным (например, измеренным в цифрах) или качественным (описание или ответ да / нет).

Например, если вы должны были проверить влияние солнечного света на растение рост, количество света будет независимой переменной (вещь, которой вы манипулируете), а высота растений будет зависимой переменной (вещь, на которую влияет независимая переменная). Другие факторы, такие как температура воздуха, количество воды в почве и вид растения должны быть одинаковыми между всеми растениями, использованными в эксперименте, чтобы вы могли действительно собрать данные о том, влияет ли солнечный свет на рост растения. Данные, которые вы собираете, будут количественными, поскольку вы будете измерять высоту растения в цифрах.

Анализ данных

После проведения эксперимента и сбора данных необходимо проанализировать данные. Исследовательские эксперименты обычно анализируются с помощью статистического программного обеспечения для определения взаимосвязи между данными. В случае более простого эксперимента можно было бы посмотреть на данные и увидеть, как они соотносятся с изменением независимой переменной.

Формирование заключения

Последний шаг научного метода заключается в формировании заключения. Если данные подтверждают гипотезу, то гипотеза может быть объяснением явлений. Однако для подтверждения результатов необходимо провести несколько испытаний, а также важно убедиться, что размер выборки – количество проведенных наблюдений – достаточно велик, чтобы данные не были искажены всего лишь несколькими наблюдениями. Если данные не подтверждают гипотезу, то необходимо сделать больше наблюдений, сформировать новую гипотезу и снова использовать научный метод. Когда делается вывод, исследование может быть представлено другим, чтобы проинформировать их о результатах и получить информацию о достоверности вывода, сделанного в результате исследования.

Примеры научного метода

Ученые используют научный метод в своих исследованиях, но он также используется людьми, которые не являются учеными в повседневной жизни. Даже если вы не осознавали этого, вы много раз использовали научный метод при решении проблем вокруг вас. Например, скажем, вы дома, и лампочка гаснет. Заметить, что лампочка выключена – это наблюдение. Тогда вы, естественно, спросите: «Почему лампочка выключена?» и придумать возможные догадки или гипотезы. Например, вы можете предположить, что лампа перегорела. Затем вы проведете очень маленький эксперимент, чтобы проверить свою гипотезу; а именно, вы бы заменили лампочку и проанализировали данные («Снова включился свет?»). Если бы свет снова включился, вы бы пришли к выводу, что лампочка фактически сгорела. Но если свет все еще не работал, вы бы выдвинули другие гипотезы («Не работает розетка», «Часть лампы сломана», «Предохранитель погас» и т. Д.) И проверите их.

- гипотеза – Образованное предположение, которое объясняет, почему или как что-то происходит.

- явление – Любой наблюдаемый факт или событие, которое происходит.

- эксперимент – Процедура, проводимая для проверки гипотезы.

- Данные – Набор измерений, записанных при проведении эксперимента.

викторина

1. Какой этап научного метода наступает сразу после наблюдения и постановки вопроса?A. Формирование заключенияB. Выполнение экспериментаC. Анализ данныхD. Формирование гипотезы

Ответ на вопрос № 1

D верно. Сделав замечания и задав вопрос, нужно сформировать гипотезу. Затем гипотеза проверяется экспериментом, а данные собираются и анализируются. Из данных можно сделать вывод.

2. Ученый проводит эксперимент, чтобы определить, влияет ли количество света, которому подвергаются грызуны, на их цикл сна. Некоторые грызуны помещают в комнату с 12 часами света и 12 часами темноты, некоторые в комнату с 24-часовым освещением, а некоторые в 24-часовую темноту. Какова независимая переменная в этом эксперименте?A. Цикл сна грызуновB. Количество светаC. Температура в комнатеD. Количество пищи, данное

Ответ на вопрос № 2

В верно. Количество света является независимой переменной; это то, чем манипулирует экспериментатор. Вариант А, цикл сна грызунов, является зависимой переменной; на него влияет независимая переменная. Варианты C и D являются переменными, которые должны быть постоянными в экспериментальных группах.

3. Каков последний шаг научного метода?A. Выполнение экспериментаB. Анализ данныхC. Формирование заключенияD. Делать наблюдения

Ответ на вопрос № 3

С верно. Последний шаг – сформировать заключение. Это может быть сделано только после того, как были выполнены все другие шаги и собраны доказательства, которые поддерживают или не поддерживают заключение. Если данные неубедительны, могут быть проведены дополнительные эксперименты и / или может быть сформирована новая гипотеза.

Источник

Научный метод

- Нау́чный ме́тод — система категорий, ценностей, регулятивных принципов, методов обоснования, образцов и т.д., которыми руководствуется в своей деятельности научное сообщество.

Метод включает в себя способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний. Умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических (наблюдаемых и измеряемых) данных об объекте. Базой получения данных являются наблюдения и эксперименты. Для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории, на основании которых в свою очередь строится модель изучаемого объекта.

Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки, является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных учёных. Для обеспечения независимой проверки проводится документирование наблюдений, обеспечивается доступность для других учёных всех исходных данных, методик и результатов исследований. Это позволяет не только получить дополнительное подтверждение путём воспроизведения экспериментов, но и критически оценить степень адекватности (валидности) экспериментов и результатов по отношению к проверяемой теории.

Связанные понятия

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Не следует путать с фальсификацией.Фальсифици́руемость (принципиальная опровержимость утверждения, опроверга́емость, крите́рий По́ппера) — критерий научности эмпирической или иной теории, претендующей на научность. Сформулирован К. Р. Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения. Согласно этому критерию, высказывания или системы высказываний.

Инду́кция (лат. inductio — наведение, от лат. inducere — влечь за собой, установить) — процесс логического вывода на основе перехода от частного положения к общему. Индуктивное умозаключение связывает частные предпосылки с заключением не строго через законы логики, а скорее через некоторые фактические, психологические или математические представления.Объективным основанием индуктивного умозаключения является всеобщая связь явлений в природе.

Деду́кция (лат. deductio — выведение, также дедуктивное умозаключение, силлогизм) — метод мышления, следствием которого является логический вывод, в котором частное заключение выводится из общего. Цепь умозаключений (рассуждений), где звенья (высказывания) связаны между собой логическими выводами.

Источник

Научный метод и социал-демократия

Если политическое движение опирается на псевдонаучный метод разработки способов реализации своих ценностей, оно этим самым устанавливает для себя пределы роста. Потому что в этом случае становится вопросом времени, когда принципы этого движения начнут противоречить настоящей науке и реальности, а то и самим себе, что тут же станет достоянием образованного общества, и приведёт к дискредитации деятельности этого движения. Не пользоваться же никаким методом вовсе – значит не иметь адекватного представления о том, как добиться своих целей.

Мы уже рассматривали ранее, что политическое движение или идеология должны опираться, прежде всего, на систему ценностей, и объясняли, почему именно (сделано это здесь). Но в системе ценностей обозначены лишь цели. Как добиться их реализации? Чтобы узнать это, нам нужен метод, который мы будем использовать при проведении наших исследований. Альтернатив научному методу здесь практически нет.

Что такое наука

Согласно Большой российской энциклопедии, наука – это особый вид познавательной деятельности, нацеленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире 1 . Причём если в случае обыденного познания истинность знаний проверяется непосредственно в наличной практике, то в силу того, что наука постоянно выходит за рамки этой практики, она лишь частично может опереться на её формы и нуждается в особой практике, с помощью которой проверяется истинность её знаний. Такой практикой становится научный эксперимент. Часть знаний непосредственно проверяется в эксперименте, остальные связываются между собой логическими связями, обеспечивающими перенос истинности с одного высказывания на другое. В итоге возникают присущие науке системная организация знаний, их обоснованность и доказанность. Институт ссылок как обязательное условие оформления научной монографии и статьи призван не только зафиксировать авторство тех или иных идей и научных текстов, но и обеспечивает чёткое разделение уже известного в науке и новых результатов.

Britannica в целом согласна с этим: наука, по их определению, это «любая система знаний, которая связана с физическим миром и его явлениями и предполагает беспристрастные наблюдения и систематические эксперименты» 2 . Также энциклопедия отмечает, что наука разделяется на разные отрасли в зависимости от предмета изучения. То есть у каждой из наук – математики, экономики, истории, биологии и так далее – свой предмет.

Как отличить науку от лженауки? Это называется проблемой демаркации. Заместитель Политехнического музея, кандидат философских наук Иван Боганцев, рассказывает, как австрийский философ Карл Поппер предложил использовать принцип фальсифицируемости гипотезы 3 . Ещё до Поппера было понятно, что, если учёный пытается доказать, к примеру, что «все лебеди белые», — никакое конечное количество наблюдений за белыми лебедями не подтвердит (верифицирует) эту гипотезу. Первый же случай чёрного лебедя её опровергнет. Поппер отметил, что учёные, как правило, очень хорошо себе представляют «чёрного лебедя», тогда как шарлатаны никогда не могут сформулировать эксперимент или наблюдение, которое способно заставить их отказаться от собственной гипотезы. Именно это стало краеугольным камнем его философии, и именно этот вопрос любил задавать Поппер своим заклятым оппонентам – марксистам: «Что должно произойти, чтобы вы отказались от собственной гипотезы?» Ни разу не получив внятного ответа, Поппер объявил марксизм лженаукой. К признакам, которые указывают на лженаучность теории, Боганцев относит отсутствие новых, проверяемых гипотез, размытость терминов и формулировок, слепое отрицание широкого научного контекста, неспособность учёного описать эксперимент или наблюдение, способное опровергнуть его теорию.

Новые гипотезы – это действительно важно, потому что если наука не развивается, если её положения не пересматриваются и попытки их пересмотра не приветствуются – то это не наука, а догматическое учение. Сопротивление некоторыми людьми попыткам пересмотра возникает, вероятно, из-за того, что, как справедливо заметил Гарри Трумэн, «эксперт – это человек, который больше не хочет узнавать ничего нового, потому что иначе он перестанет быть экспертом» 4 .

Каковы критерии научности? Доктор философских наук Николай Губанов выделяет следующие критерии:

Доказательность, или рациональность – логическая обоснованность каждого положения другими, уже доказанными, положениями. В случае ненауки истинность знания либо вообще не доказывается (например, в искусстве), либо в качестве обоснования приводятся лишь некоторые доводы (в обыденном знании, религии, псевдонауке). И только в науке неукоснительно соблюдается логический закон достаточного основания. Под таким основанием понимается совокупность заведомо истинных положений, из которых логически вытекает обосновываемое положение. Например, из положений «все металлы электропроводны» и «медь – металл» следует, что медь электропроводна. Данный критерий исключает из науки аргумент верой, то есть утверждение: «Это истинно, так как я в это верю».

Непротиворечивость – в научном знании не должно быть взаимоисключающих суждений. Критерий служит следствием логического закона противоречия: два отрицающих друг друга высказывания не могут одновременно быть истинными. В ненаучном знании противоречия встречаются: например, в религии признаётся, что всё предопределено Богом и в то же время человек свободен; творец и управитель мира (Бог) всемогущ, всеведущ, абсолютно добр, но в мире существует зло.

Эмпирическая (опытная, практическая) проверяемость – установление истинности или ложности теоретических положений путём их соотнесения с практическими результатами, получаемыми в эксперименте или наблюдении за естественным ходом событий. Критерий включает в себя два компонента – подтверждение (верификацию) и опровержение (фальсификацию). Первый компонент ориентирует на нахождение истинного, второй – на отсечение ложного в научном знании. Совпадение предсказанных гипотезой следствий с фактами (достоверными практическими результатами) служит критерием её истинности, их несовпадение – критерием ложности. Один акт подтверждения или опровержения не решает проблему истинности какого-либо знания. Только благодаря длительному многоактному процессу верификации и фальсификации знание гносеологически приближается к объекту и становится возможным сделать заключение о его истинности. Эмпирическая подтверждаемость – ведущий критерий истины. Критерий истинности уже критерия научности.

Достоверность эмпирического материала – результаты экспериментов и наблюдений, которые использовались при разработке проблем и создании теорий, должны обладать статусом научных фактов, то есть они должны статистически устойчиво повторяться в наблюдении или воспроизводиться в эксперименте. В научных публикациях принято описывать источники и методику получения эмпирического материала, по которым каждый учёный может повторить наблюдение или эксперимент и убедиться в достоверности фактов. В социально-гуманитарных науках в случае изучения единичных событий аналогом множества наблюдений или экспериментов служит использование множества независимых источников или свидетелей.

Общезначимость (интерсубъективность) – вначале новые открытые положения, в том числе и законы, обычно признаются немногими лицами, но после их доказательства, включающего в себя и эмпирическое подтверждение, они принимаются всем научным сообществом или большинством его членов.

Системность (целостность, когерентность) – все элементы научного знания связаны между собой и зависят друг от друга. На свойстве системности знания основывается логический критерий истины: если гипотетическое знание по законам логики соответствует уже принятому (достоверному) знанию, то оно тоже истинно. Логический критерий истины производен от практического: в доказательстве истинности гипотетического знания используются положения, которые уже получили практическое подтверждение 5 .

Вместе с тем подчёркивается, что указанные критерии имеют не абсолютный, а относительный характер: в науках имеются фрагменты, не отвечающие каким-либо критериям. В частности, в науке могут встречаться временные противоречия, но они стимулируют её развитие и со временем разрешаются. Например, противоречие «атом неделим – атом делим» стимулировало возникновение ядерной физики и разрешилось в положении «атом неделим при химических реакциях и делим при ядерных реакциях». Для решения вопроса о научности или ненаучности какого-либо знания необходимо использовать весь комплекс приведенных выше критериев. Но в силу относительности указанных критериев в науке вместе с истинными положениями всегда существуют заблуждения, которые, однако, постоянно отсеиваются.

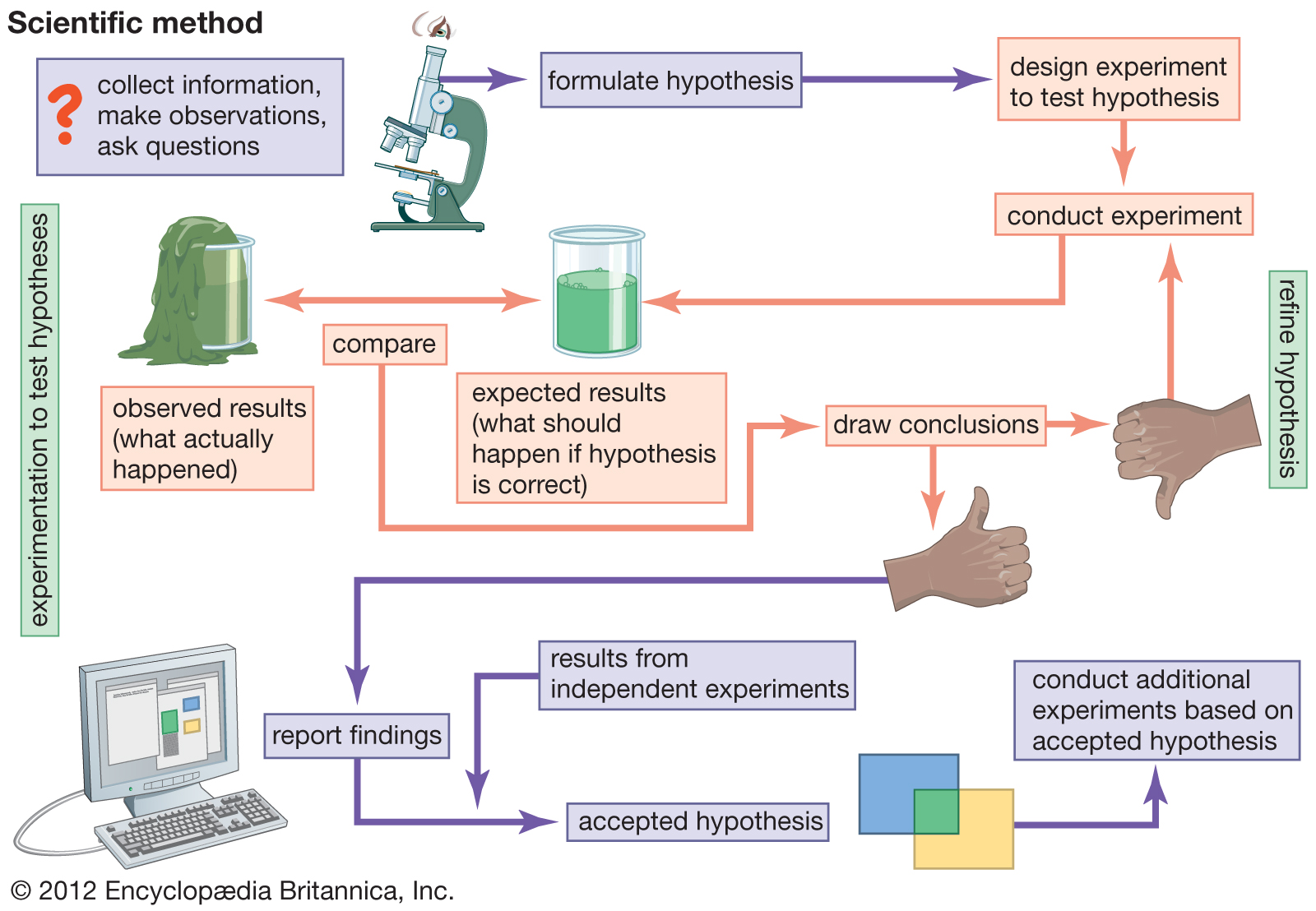

Что такое научный метод

Если верить энциклопедическому словарю по философии, это система категорий, ценностей, регулятивных принципов, методов обоснования, образцов и так далее, которыми руководствуется в своей деятельности научное сообщество 6 . Britannica сообщает, что это метод, используемый при построении и проверке научной гипотезы 7 . Вот как он работает:

При типичном применении научного метода исследователь разрабатывает гипотезу, проверяет её с помощью различных средств, а затем модифицирует гипотезу на основании результатов тестов и экспериментов. Затем модифицированная гипотеза повторно проверяется, модифицируется и снова проверяется до тех пор, пока она не станет совместимой с наблюдаемыми явлениями и результатами тестирования.

Словарь Merriam-Webster также подтверждает важность сбора информации и экспериментальной её проверки для научного метода. Последний представляет собой принципы и процедуры для систематического получения знаний, включая распознавание и формулирование проблемы, сбор данных посредством наблюдения и эксперимента, а также формулировку и проверку гипотез 8 . Исследователи отмечают, что научный метод нацелен на открытие того, каковы на самом деле факты, и его использование должно руководствоваться именно открываемыми фактами 9 .

Если в учебнике физики написано, что свет в пустоте распространяется не мгновенно, а со вполне определённой скоростью, равной трёмстам тысячам километров в секунду (и скорость эта всегда постоянна – она не зависит от скорости источника света), то это утверждение основано на результатах громадного множества экспериментов. Эксперименты по определению скорости света проводились неоднократно, многими учёными в разных местах и в разное время, да ещё с использованием разных методов. Однако при этом вывод получался всегда один и тот же. Именно это (и только это!) позволяет считать утверждение о конечности и постоянстве скорости света достоверным научным фактом, а не чьим-то досужим предположением.

Всегда может найтись человек, который заявляет, что путём озарения (просветления, интуиции и т. п.) он вдруг осознал какую-либо неизвестную ранее закономерность в природе. Но учёные не внесут эту закономерность в справочники, пока она не будет подтверждена многократными экспериментами. Здесь нет чрезмерной подозрительности. Рискнули бы мы лететь на самолёте, двигатель которого построили на основе приснившейся кому-то и никем не проверенной формулы? 10

Поэтому Поппер и выдвинул свой критерий – если нельзя поставить эксперимент, который даст ответ на то, верна гипотеза или нет, то такая гипотеза представляет собой, в большинстве случаев, не науку, а демагогию.

Зачем нужен научный метод

Как отмечает кандидат физико-математических наук Сергей Язев, методы, альтернативные научному, к истине приводят крайне редко 11 . Самое главное, что они не позволяют проверить, является ли истиной то, что мы нашли (то есть соответствует ли это реальности). Нет другого пути для решения арифметических задач, кроме как заняться изучением арифметических правил. Конечно, можно и не учить их, но тогда правильного ответа не получить. А социал-демократам нужен именно правильный ответ. Чтобы находить правильные решения, которые позволяют добиться реализации наших целей, нам и нужен научный метод. Он является единственным эффективным способом усилить любовь к истине. Он развивает интеллектуальную храбрость при столкновении с трудностями и позволяет преодолевать иллюзии, которые доставляют лишь временное удовольствие, но, в конечном счёте, наносят вред. Он разрешает разногласия путём апелляции к общей пользе, не прибегая к внешней силе. Научный подход, даже если он похож на неприступную гору, открыт для всех. Поэтому если сектантская или фанатичная вера, базирующаяся на личном выборе или личном нраве, разделяет людей, то научный метод, наоборот, их объединяет вокруг чего-то благородного и лишённого какой-либо мелочности 12 .

Примеры применения научного метода

В целом мы можем сказать, что научный метод действует следующим образом. Сначала определяется задача. Например, наша задача – выбрать самый прочный вид древесины (допустим, мы хотим сделать прочный деревянный стол либо просто хотим получить знание). Сначала мы проводим сбор данных. Мы составляем список всех существующих видов деревьев (либо максимально возможный список). Потом мы составляем максимально широкий список способов провести эксперимент (например, проверить дерево на прочность) и выбираем из них самые эффективные. На следующем этапе мы проводим эксперимент – применяем эти способы по отношению к образцам древесины и определяем самый прочный образец. Задача выполнена.

Также научный метод подразумевает, что мы можем использовать знания, полученные другими научными исследователями и ссылаться на них. Например, мы можем сформулировать свою гипотезу на основании экспериментов или исследований других учёных.

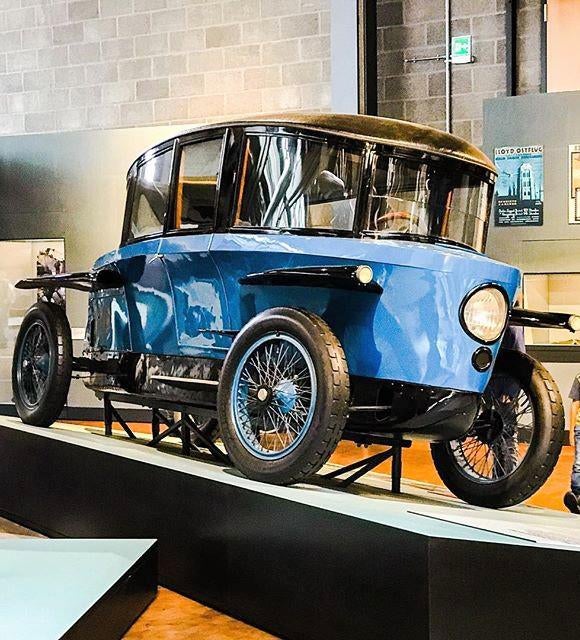

Другой пример применения метода. В 1910-е годы самым распространённым видом автомобильного кузова был туринг, который чаще всего подразумевал собой кузов с капотом прямоугольной формы и отдельными от него крыльями и фарами. В 1921 году авиационный инженер Эдмунд Румплер создал свой автомобиль, в котором воплотил последние на тот момент достижения аэродинамики 13 . То есть Румплер сформулировал гипотезу о том, что обтекаемая форма кузова позволит добиться более высокой скорости автомобиля при одной и той же мощности двигателя, построил образец и подтвердил это экспериментально. Позднее немецкие гоночные болиды Auto Union и Daimler-Benz, выигрывавшие большинство автомобильных гонок 1930-х годов, использовали наработки Румплера. В дальнейшем автомобильные кузова тестировались в аэродинамической трубе для разработки кузовов удобообтекаемых форм. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что аэродинамика является важной частью автомобилестроения.

Научный метод в политике

В политике также применим научный метод для получения знания. Допустим, нам нужно дать ответ на вопрос: эффективна ли демократия. Мы решаем использовать научный метод, чтобы дать ответ. Сначала мы определяемся со значением термина – отвечаем, что такое демократия; определяемся, что подходит под этот термин, а что нет. Затем мы определяемся с целью: эффективна для чего (для этого у нас на сайте и есть список ценностей, то есть наши цели уже определены)? Дальше мы составляем максимально возможный список стран, где была демократия (либо которые были демократичны относительно своего времени) и где её не было, и, опираясь на статистику и как можно большее количество авторитетных источников (краткая статья об источниках у нас также есть), оцениваем, насколько удачно там была реализована цель, которую мы определили, как критерий эффективности. Тут наша задача – вычислить среднее значение. В итоге мы даём ответ — демократия скорее эффективна для этих целей или скорее неэффективна.

В некоторых случаях исследования дают как положительные, так и отрицательные ответы, и тогда мы не можем характеризовать предмет исследования как однозначно положительный или однозначно отрицательный. Наука опирается лишь на объективные данные (то есть беспристрастные и соответствующие реальности), поэтому во многих случаях не может и не должна давать однозначные ответы. В случае с каким-то объектом исследования мы можем сказать, что он с высокой степенью вероятности эффективен или с высокой степенью вероятности неэффективен.

К сожалению, в политике практически невозможно поставить чистый эксперимент, потому что на неё влияет слишком большое количество факторов. Но если, скажем, в 30-40 примерах из 100 в демократических странах был достигнут высокий уровень жизни, а в авторитарных – в 3-4 примерах из 100, это уже серьёзные показатели, чтобы иметь основания выделить закономерность. В некоторых случаях основными инструментами применения научного метода становятся практические примеры и ссылки на работы авторитетных исследователей.

Но допустим, что мы не пользуемся научным методом. Как мы будем отвечать на тот же вопрос — эффективна ли демократия? Многие люди поверят информации, которую слышали где-либо ранее. Допустим, эксперт с государственного канала сказал, что демократия – это путь к массовому гей-насилию на улицах. И тогда слышавший это человек с гетеросексуальной ориентацией, оперируя лишь этими данными, отвечает: демократия неэффективна! Или, допустим, человек изучал историю США, и, основываясь лишь на ней, отвечает: демократия эффективна! В результате, когда этому человеку приводят примеры обратного, он иногда берёт свои слова назад, иногда злится, обвиняет собеседника в том, что тот продался врагам и применяет другие демагогические приёмы консерваторов. Либо же слепо принимает исключение за правило и соглашается с ним. И получается, что человек, использующий научный метод, почти никогда не выглядит глупо, а человек, использующий ненаучные методы познания, выглядит глупо в большинстве случаев.

Зачастую возникает соблазн делать выводы на часто встречающихся отдельных случаях. Допустим, если человек постоянно слышит новости в СМИ о преступниках с Кавказа, он может на основании этого сделать вывод, что всех кавказцев следует изолировать от остальной страны. Поскольку это не научное мышление, это может оказаться неверной оценкой – статистический процент преступников с Кавказа может быть очень мал, и тогда такое решение не приведёт к решению проблемы, а лишь вызовет эскалацию межнациональных конфликтов в обществе. Научный подход – изучить статистику, и в случае реального обнаружения проблемы сформулировать гипотезы о причинах этой проблемы, проверив их на основе сбора данных либо экспериментально.

Важность терминов

Как мы уже упомянули выше, некоторые исследователи считают размытость терминов и определений одним из признаков лженауки. Почему научный метод немыслим без чётких определений терминов? Дело в том, что, если мы не определимся со значениями терминов, вся последующая работа – формулирование гипотез, постановка экспериментов – будет бессмысленна из-за разных вариантов трактовки. Фиксация определений помогает избежать ситуации, когда утверждающий после экспериментальной проверки меняет смысл своего утверждения, чтобы избежать признания своей неправоты, и тем самым вводит в заблуждение всех окружающих, вместо получения знания.

Допустим, кто-то утверждает, что если избавиться от государства, то это приведёт к росту уровня жизни, а эксперимент показал, что избавление от государства приводит к прямо противоположному эффекту – в этом случае утверждающий может заявить, что под государством он имел в виду другое, либо что он имел в виду не быстро избавиться, а постепенно, либо что он имел в виду оставить только самые необходимые институты государства, избавившись от остальных. В этом случае эксперимент по избавлению от государства окажется бессмысленным – и неправота утверждающего не доказана, и впустую потрачены силы и ресурсы. Поэтому в научном методе чёткие определения терминов абсолютно необходимы.

Научный метод включает в себя следующий инструментарий:

- Постановка целей;

- Сбор и систематизация данных, фактов и знаний;

- Формулировка определений терминов;

- Разработка и формулирование гипотез;

- Разработка эксперимента и понимание того, какой результат эксперимента опровергнет гипотезу;

- Постановка экспериментов или сбор и обработка результатов уже поставленных экспериментов;

- Вывод о соответствии данных или гипотезы целям.

Часть этого инструментария может использоваться не только для формулирования гипотез и получения нового знания, но и для проверки научным методом каких-то общепринятых знаний. Например, один документ, разработанный в Гарвардской школе бизнеса, так описывает любопытство, которое является движущей силой хорошего исследования:

Непрерывно наблюдая, изучая и размышляя, вы натыкаетесь на какой-то факт и думаете: „Я этого не понимаю. Здесь какое-то несоответствие между теорией и тем, что я наблюдаю в реальности. Этот факт не вписывается в теорию. Мне кажется, это важно. Кто-то ошибся – либо я, либо теоретики. Я хочу это выяснить“ 14 .

Подводя итог, нужно констатировать, что именно научный метод является сегодня основным методом познания прогрессивных социал-демократов. И им следует руководствоваться при формировании социал-демократической программы и плана действий.

Источники

- В.С. Степин. Наука // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (bigenc.ru). [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/philosophy/text/2251677 (дата обращения: 26.11.2020).

- Science // Britannica (www.britannica.com). [Электронный ресурс]. URL: https://www.britannica.com/science/science (дата обращения: 26.11.2020).

- Иван Боганцев. Как отличить науку от лженауки? // Meduza (meduza.io). 16 октября 2016 года, 9:00. [Электронный ресурс]. URL: https://meduza.io/cards/kak-otlichit-nauku-ot-lzhenauki (дата обращения: 26.11.2020).

- Ха-Джун Чанг. Как устроена экономика / Ха-Джун Чанг; пер. с англ. Е. Ивченко; [науч. ред. Э. Кондукова]. — 322 с. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. — с. 295.

- Н.И. Губанов. Является ли философия наукой? // Философия и общество. 2008. № 1. — с. 196-203.

- Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. — 1072 с. — М.: Гардарики, 2004

- Scientific method // Britannica (www.britannica.com). [Электронный ресурс]. URL: https://www.britannica.com/science/scientific-method (дата обращения: 26.11.2020).

- Scientific method // Merriam-Webster (www.merriam-webster.com). [Электронный ресурс]. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/scientific%20method (дата обращения: 26.11.2020).

- М. Коэн, Э. Нагель. Введение в логику и научный метод / Моррис Коэн; Эрнест Нагель; пер. с англ. П.С. Куслия. — 655 с. — Челябинск: 2010. — с. 529.

- Сергей Язев. Что такое научный метод? // Элементы большой науки (elementy.ru). [Электронный ресурс]. URL: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430627/Chto_takoe_nauchnyy_metod (дата обращения: 26.11.2020).

- Там же.

- М. Коэн, Э. Нагель. Введение в логику и научный метод / Моррис Коэн; Эрнест Нагель; пер. с англ. П.С. Куслия. — 655 с. — Челябинск: 2010. — с. 544.

- Энциклопедия автомобилей. Фирмы. Модели. Конструкции. — 576 с. — М.: ЗАО «Книжно-журнальное издательство «За рулем», 2001. — с. 384.

- Э.С. Райнерт. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] / пер. с англ. Н. Автономовой; под ред. В. Автономова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 4-е изд. — 384 с. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — с. 35.

Главный редактор и создатель «Логики прогресса». Искусствовед по образованию, состоял в нескольких различных левых оппозиционных движениях.

Если у вас имеются материалы, которые возможно добавить в статью — пишите, пожалуйста, в комментарии. Если ваши факты подтверждаются авторитетными источниками и вписываются в статью, мы обязательно их включим.

У нас нет миллионных рекламных бюджетов, поэтому делитесь статьёй в соцсетях, если разделяете мнение, высказанное в ней

Редакция онлайн-журнала «Логика прогресса» разрешает комментарии, потому что не боится дискуссии и стремится к наиболее объективному отображению информации. Мы призываем всех присоединиться к обсуждениям, высказывать своё мнение и конструктивную критику.

Источник