- Научное познание: методы научного познания, его уровни, особенности, формы и виды.

- Содержание:

- ↑ Научное познание. Особенности научного познания

- ↑ Уровни и формы научного познания

- ↑ Методы научного познания

- Урок 2. Научный метод: учиться и мыслить, как ученый

- Связь критического мышления и научного подхода

- Критическое мышление

- Выдвижение гипотез

- Экспериментирование

- Составление заключений

- Научный метод: понятие и краткая история

- Научный метод: виды и их краткая характеристика

- Теоретический научный метод

- Эмпирический научный метод

- Научный метод: практическая польза

- Научный метод: внедрение в жизнь

- Используйте свои ошибки

- Уважайте собеседника

- Остерегайтесь «Конечно же»

- Отвечайте на риторические вопросы

- Используйте «бритву Оккама»

- Тратьте время с пользой

- Избегайте псевдоглубины

- Советы от 4BRAIN

- Предполагайте

- Всегда обсуждайте полученные результаты

- Прибегайте к творческому подходу

- Привлекайте соратников

- Спрашивайте: «Почему?»

- Забудьте о предубеждениях

- Хотите проверить свои знания?

Научное познание: методы научного познания, его уровни, особенности, формы и виды.

Содержание:

↑ Научное познание. Особенности научного познания

Наука направлена на изучение окружающего мира, действительности, исследование природных процессов и явлений, выявление закономерностей. Целью научного познания является объективная истина, те. истина, которая не зависит от интересов и воли познающего.

Научное познание — особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о природе, человеке и обществе.

Особенности научного познания:

- стремление к получению достоверных знаний;

- строгая доказанность научных фактов;

- рациональность, связанная с непротиворечивостью, доказательностью и системностью;

- проверяемость;

- большая система научных знаний, которая изложена в определенных терминах, понятиях, теориях и гипотезах;

- отражение существенных свойства и объективных законов;

- формирование в ходе профессиональной деятельности ученых, осуществляемой с помощью специфических методов;

- использование специальных материальных средств, таких как приборы, инструменты и другое научное оборудование.

Научное познание универсально в том смысле, что может сделать предметом исследования любой феномен, может изучать всё в человеческом мире — будь то деятельность сознания, психика или же хозяйственная деятельность человека. Однако всё, что наука делает своим предметом, она исследует со стороны закономерностей и причин.

Научное познание имеет свои уровни, формы и методы.

↑ Уровни и формы научного познания

Научное познание также состоит из двух уровней — эмпирического и теоретического, которые в своей основе зависят от научных фактов.

Формы научного познания:

- Научный факт;

- Эмпирический закон.

Научный факт (от лат. — сделанное, совершившееся) — отражение объективного факта в человеческом сознании, т. е. описание посредством некоторого языка.

Эмпирический закон — объективная, существенная, конкретно-всеобщая, повторяющаяся, устойчивая связь между явлениями и процессами.

Теоретический уровень (выявление фундаментальных закономерностей, обнаружение за видимыми проявлениями скрытых внутренних связей и отношений)

Формы научного познания:

Проблема — осознанная формулировка вопросов, возникающих в ходе познания и требующих ответа (бывают теоретические и практические).

Научная проблема выражается в наличии противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требует адекватной научной теории для её разрешения.

Гипотеза — это научное предположение о каких-либо свойствах, качествах объекта, характеристиках и закономерностях процессов или явлений окружающего мира.

В ходе проверки гипотезы:

- превращаются в теории

- уточняются и конкретизируются

- отбрасываются как заблуждения

Теория — это научно доказанное знание о фактах окружающей действительности или явлений прошлого, систематизированное и зафиксированное научным языком.

Структура теории:

- Исходные основания: фундаментальные понятия, принципы, законы, аксиомы, ценностные факторы и т.п.

- Идеализированный объект данной теории.

- Логика и методология, применяемые для построения теории.

- Совокупность законов и утверждений, выведенных из теории.

- Ключевой элемент любой теории — закон, поэтому её можно рассматривать как систему законов.

↑ Методы научного познания

Методы научного познания: наблюдение, эксперимент, измерение, классификация, систематизация, описание, сравнение.

Универсальные: анализ и синтез, дедукция и индукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, идеализация.

Метод (от гр. — путь исследования) понимается как орудие, средство познания. В методе познания объективная закономерность превращается в правило действия субъекта (исследователя).

Характеристики научного метода: строгость и объективность.

Среди эмпирических методов научного познания большую роль играют наблюдение и эксперимент.

Наблюдение — целенаправленный и постоянный контроль исследуемого объекта, при этом объект может быть как элементом живой, так и неживой природы.

С помощью метода наблюдения познаются и открываются новые факты об окружающем мире. Эти факты образуют первичную научную информацию, которая впоследствии помогает объяснить многие процессы и явления, происходящие в природе. Результаты данного метода будут зависеть не только от познаваемого объекта, но и от уровня знаний и опыта исследующего.

Эксперимент — это метод научного познания, при котором исследователь создает при помощи научного оборудования искусственную среду или ситуацию, тем самым воздействуя на объект, для определения и выявления необходимых качеств, характеристик или свойств данного объекта.

Эксперимент представляет собой довольно глубокий, комплексный, действенный и результативный практический метод познания. Его отличительными особенностями является то, что исследователь способен изменить ход эксперимента, его условия, а при необходимости и остановить его. Различают естественный эксперимент (происходит в естественных условиях) и лабораторный (происходит в искусственных условиях).

Любой эксперимент может быть проведен как с натуральным, естественным объектом, так и с его макетом, искусственным заменителем. В основном это происходит тогда, когда изучение объекта в его естественной среде невозможно по какой-либо причине, как, например, исследование атмосферных явлений, комет и мн. др. Создание таких моделей называется моделированием.

Моделирование — воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте (модели), специально созданном для их изучения. Потребность в моделировании возникает тогда, когда исследование непосредственно самого объекта невозможно, затруднительно, дорого, требует слишком длительного времени и т. п.

Измерение — это исследование, которое заключается в определении числового значения качеств, свойств и характеристик объекта, путем сравнения его с общепринятым стандартом или единицей измерения, таких как, метр, грамм, литр и т п.

Все результаты, полученные в ходе эксперимента, наблюдения и измерений записываются с помощью знаковых символов, формул, схем, диаграмм, таблиц — этот метод получил название научного описания .

С помощью него составляются научные картины мира, теории, гипотезы — это своеобразный научный язык. Далее все описания синтезируются в теорию.

К универсальным методам научного познания относятся анализ и синтез.

Анализ — процесс мысленного или фактического разложения целого на составные части.

Синтез — процесс мысленного или фактического воссоединения целого из частей.

Познание не может сделать действительного шага вперёд, только анализируя или только синтезируя. Анализ предшествует синтезу, но и сам возможен только на основе результатов проделанной синтетической деятельности; связь анализа и синтеза — органическая, внутренне необходимая.

Неразрывно связаны между собой методы индукции и дедукции, которые обусловливают друг друга в процессе познания.

Индукция — путь опытного изучения явлений, в ходе которого от отдельных фактов совершается переход к общим положениям. Отдельные факты как бы наводят на общее положение.

Дедукция — доказательство или выведение утверждения (следствия) из одного или нескольких других утверждений (посылок) на основе законов логики, носящее достоверный характер.

Универсальным методом научного познания является аналогия — сходство нетождественных объектов в некоторых сторонах, качествах, отношениях. В современной науке развитой областью систематического применения аналогии выступает так называемая теория подобия, широко используемая в моделировании.

Абстракция (от лат. — отвлечение) — один из универсальных методов познания, заключающийся в мысленном отвлечении от ряда свойств предметов и отношений между ними и выделении какого-либо свойства или отношения. В качестве результатов процесса абстрагирования выступают различные понятия и категории.

К универсальным методам познания также относится идеализация — мыслительный акт, связанный с образованием некоторых абстрактных объектов, принципиально не осуществимых в опыте и действительности. Примерами идеализированных объектов могут быть: «прямая», «точка» (в математике), «абсолютно твёрдое тело», «идеальный газ» (в физике) и т. д.

К теоретическим методам научного познания принадлежит единство исторического и логического.

Описание исторического процесса во всём его многообразии, с учётом его неповторимых, индивидуальных особенностей.

Отражение объекта одновременно в самых его существенных связях и истории его развития: воспроизведя объект в высшей, зрелой его форме, включающей как бы в снятом виде предыдущие его ступени, осуществляется познание и главных вех его истории

Исторический и логический методы тесно связаны между собой. Исторический метод без логического слеп, а логический без изучения реальной истории беспредметен.

Чтобы мысленно воспроизвести объект в его целостности, используют теоретический метод научного познания, получивший название восхождения от конкретного к абстрактному.

Формализация (от лат. — вид, образ) — уточнение содержания познания, осуществляемое посредством того, что изучаемые объекты, явления, процессы сопоставляются с некоторыми материальными конструкциями, позволяющими выявлять и фиксировать существенные и закономерные стороны рассматриваемых объектов.

Математизация — использование различных способов измерения, позволяющих приписывать материальным объектам и их свойствам определённые числа, а затем вместо трудоёмкой работы с объектами действовать с числами по определённым математическим правилам. Только единство всех методов современного научного познания обеспечивает их объективную истинность и возрастающее влияние на научно-технический прогресс.

Источник

Урок 2. Научный метод: учиться и мыслить, как ученый

С ним мы с вами и будем разбираться во втором уроке нашего курса.

Содержание:

И для начала, чтобы расставить точки над i, давайте поговорим о связи критического мышления и научного подхода.

Связь критического мышления и научного подхода

За основу этого вступительного блока мы взяли статью Скотта Нойфера – американского журналиста и писателя, репортера в областях образования и бизнеса, одного из лучших сотрудников медиа-группы Sierra Nevada, а также автора ряда рассказов и публикаций.

Последний в свою очередь можно рассматривать в качестве обширного и структурированного способа критического мышления, включающего в себя выдвижение гипотез, проведение экспериментов и составление заключений.

Остановимся на этих вопросах подробнее.

Критическое мышление

В общем и целом критическое мышление можно охарактеризовать как аналитическую деятельность, направленную на определение действительности конкретного явления. Это может быть просто, как, к примеру, доказать ребенку существование Деда Мороза, или же сложно, как попытки ученых доказать относительность пространства и времени. Критическое мышление есть тот момент, когда ум человека оказывается в оппозиции к какой-то истине и начинает проводить анализ основных ее предпосылок. Американский философ Джон Дьюи сказал по поводу критического мышления, что это активное и скрупулезное рассмотрение веры или предполагаемой формы знаний через призму оснований, которые их поддерживают, и последующих выводов.

Выдвижение гипотез

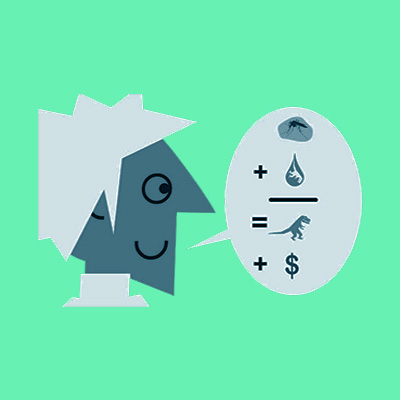

Критическое мышление продуцирует акт выдвижения гипотез. Согласно научному подходу, гипотеза является первоначальным предположением или теоретическим утверждением о мире, опирающимся на вопросы и наблюдения. Когда человек, мыслящий критически, задает вопрос, гипотеза становится лучшей попыткой ответить на него при помощи наблюдений за явлением. К примеру, астрофизик может поставить под сомнение теории черных дыр, опираясь на свои наблюдения. Он может выдвинуть противоположную гипотезу, говоря, что черные дыры порождают белый свет. Но это не будет окончательным выводом, ведь научный метод предполагает применение точных форм проверки.

Экспериментирование

Научный метод использует формальные эксперименты для анализа любой из гипотез. Строгая методология экспериментирования служит для сбора эмпирических данных, либо подтверждающих, либо противоречащих исследуемому явлению. Контролируемые переменные позволяют обеспечить объективную базу для сравнения. Например, ученые, изучающие воздействие какого-то препарата на организм, могут обеспечить половину участников эксперимента таблеткой-плацебо, а вторую половину – реально действующим средством. После этого можно оценить эффект реального воздействия относительно контрольной группы.

Составление заключений

В научном подходе любые выводы делаются лишь после проверки, и подтвержденные доказательства становятся свидетельствами того или иного заключения. Но даже после этого выводы подлежат экспертной оценке и проверяются до тех пор, пока не будет достигнут общий консенсус. Получается, что первоначальный акт критического мышления в научном методе превращается в сложный процесс проверки обоснованности требования. Английский философ Френсис Бэкон сказал по этому поводу: «Если человек начнет с уверенности, он придет к сомнению, но если ему хватит сил начать с сомнения, он придет к уверенности».

Методы научного познания и исследования тесно сопряжены с критическим мышлением, и этот факт мы не можем отрицать. Это как две стороны одной медали. Но что же такое этот самый научный метод? Осветить детали этого вопроса очень важно, ведь мыслить как ученый – это мыслить критически априори, но мыслить критически еще вовсе не означает мыслить подобно ученому.

Научный метод: понятие и краткая история

Научный метод представляет собой комплекс способов получения новых знаний и методов решения задач в границах любой науки, однако применим он, конечно же, и к простой обывательской жизни и, естественно, к работе и обучению.

Научный метод состоит из нескольких составляющих: способов изучения феноменов, систематизации, корректировки новых и уже имеющихся сведений. Выводы и умозаключения делаются посредством принципов и правил рассуждения, основывающихся на эмпирических данных о чем-либо. Основным инструментом для получения сведений являются эксперименты и наблюдения. А чтобы объяснить наблюдаемые факты, принято выдвигать гипотезы и строить теории, на которых впоследствии будут выстраиваться модели исследуемых объектов.

Важнейшей стороной научного метода принято считать объективность, исключающую субъективную трактовку результатов. Нельзя принимать на веру никакие утверждения, пусть даже их авторами являются авторитеты. Чтобы осуществить независимую проверку, нужно документировать наблюдения и обеспечивать доступ к материалам и данным другим людям. Благодаря этому получаются дополнительные подтверждения и критически оценивается степень их адекватности.

Некоторые составляющие научного метода нашли свое применение еще среди древнегреческих философов, разработавших принципы ведения спора и правила логики. Интересно то, что большее значение придавалось тогда не наблюдаемой практике, а выводам, которые были получены в ходе рассуждений. Ярким примером тому считается утверждение, согласно которому Ахиллес никогда не догонит черепаху.

Пик развития логики выразился в появлении софистики. Но ее приверженцы стремились по большей части не найти истину, а побеждать в судебных процессах, а главенствующую роль играл именно формальный подход. В свою очередь Сократ создал свой способ ведения спора – сократический диалог. В отличие от софистов он ставил задачу через наводящие вопросы помочь собеседнику прийти к конкретным выводам и изменить свои убеждения.

Уже в 20 веке появилась гипотетически-дедуктивная модель научного метода, которая состояла в следовании нескольким шагам. Вкратце это:

| 1 | Использовать опыт. |

| 2 | Сформулировать предположение. |

| 3 | Сделать из предположения выводы. |

| 4 | Произвести проверку. |

Важность и значимость этих шагов была продемонстрирована много столетий назад такими выдающимися мыслителями как Ибн аль-Хайсам и Галилей. Не мудрено, что и в настоящее время этот алгоритм все так же эффективен, как и научный метод в целом, и способен дать потрясающие результаты. Но при обучении критическому мышлению следует знать и понимать, что научный метод может выражаться в разных формах.

Научный метод: виды и их краткая характеристика

Итак, научный метод разделяется на два основных вида со своими составляющими – это теоретический и эмпирический научный метод.

Теоретический научный метод

К теоретическому научному методу относятся следующие элементы:

| ✔ | Теории – системы знаний, отличающиеся определенной предсказательной силой по отношению к явлениям. Формулирование, разработка и проверка теорий всегда основываются на научном методе. Проверка обычно проводится через прямые эксперименты, но если это невозможно, теории проверяются по наличию предсказательной силы. Например, если теория свидетельствует о ранее незамеченных или неизвестных событиях, и они обнаруживаются при наблюдении, можно говорить о наличии предсказательной силы. |

| ✔ | Гипотезы – догадки, предположения, недосказанные утверждения. Основой здесь служат подтверждающие наблюдения. Гипотезы должны подтверждаться или опровергаться, переходя в область ложных утверждений. Если гипотеза не опровергнута и не доказана, ее называют открытой проблемой. |

| ✔ | Научные законы – вербальные и/или сформулированные математически утверждения, описывающие соотношения и связи различных научных понятий. Такие утверждения предлагаются в качестве объяснений фактов и признаются фактами учеными. Если закон не проверен, он считается гипотезой. |

| ✔ | Научное моделирование – изучение объекта с помощью моделей и последующего проецирования полученных сведений на оригинал. Моделирование может быть предметным, мысленным, символическим и компьютерным. Новые данные всегда проверяются экспериментально или посредством сбора дополнительной информации. |

Эмпирический научный метод

Эмпирический научный метод тоже состоит из ряда элементов:

| ✔ | Эксперименты – действия и наблюдения, выполняемые с целью проверки гипотез или научных исследований на предмет истинности или ложности. Эксперименты являются основой эмпирического метода. |

| ✔ | Научные исследования – изучение результатов экспериментов и наблюдений, их концептуализация; проверка теорий, связанная с получением научных знаний. Исследования могут быть фундаментальными и прикладными. |

| ✔ | Наблюдения – четкий процесс восприятия явлений действительности, проводящийся с целью зафиксировать результаты. Значимые результаты могут быть получены только при многократном наблюдении. Наблюдение может быть непосредственным и опосредованным. |

| ✔ | Измерения – определение количественных показателей характеристик объектов с применением специальных технических приборов и единиц измерения. |

Научный метод, каким бы он ни был и в какой бы форме не применялся, с большой долей вероятности может дать человеку наиболее объективную информацию по интересующему его вопросу. Однако здесь есть один момент, о котором мы не можем не упомянуть, когда речь идет об обучении критическому мышлению и освоении научного метода.

Дело в том, что с позиции научного подхода истинное знание о чем-либо может быть истинным только в том случае, если научное действительно является научным, т.е. важно уметь отделять истинную науку от лженауки (ненауки). Данная проблема актуальна на протяжении десятилетий и носит название демаркации научного знания. Долгие годы она интересовала ученых и мыслителей, и в настоящее время научное сообщество пришло к выводу, что главным критерием демаркации (это и есть отделение науки от лженауки) является критерий фальсифицируемости. Впервые он был предложен австрийским и британским философом и социологом Карлом Поппером. Суть его состоит в том, что любое научное знание должно быть фальсифицируемо, т.е. проверяемо и возможно к опровержению через выполнение рассмотренных нами выше экспериментов.

Все мы знаем, что законы физики считаются незыблемыми, а сама дисциплина является научной, как ни одна другая. И, напротив, если взять в пример психоанализ, то многие ученые вовсе не относят его к науке, пусть даже это направление предельно серьезно. И смысл как раз в том, что физика фальсифицируема, т.е. может быть проверена эмпирически через эксперименты, а психоанализ не фальсифицируем и в большей степени построен на допущениях и наблюдениях.

Прибегая в своей жизни, работе или учебе к научному методу, вы должны всегда иметь это в виду, т.к. от фальсифицируемости интересующих вас явлений зависят не только результаты, которые вы будете получать, но и сам подход к рассмотрению чего-либо вообще. На тему демаркации научного знания и фальсифицируемости мы рекомендуем вам почитать наши статьи (здесь и здесь), а мы переходим к следующей теме.

Несмотря на то, что на протяжении многих лет научный метод неоднократно подвергался серьезной критике (если вам интересно, можете поискать информацию на тему работ Т. Куна, И. Лакатоса, П. Фейербанда, М. Полани и других исследователей, а также почитать об утонченном фальсификационизме и гносеологическом анархизме), его практическая польза не поддается сомнениям. Методы научного познания и исследования настолько эффективны, что благодаря лишь им одним можно значительно повысить личную продуктивность и максимизировать свои достижения в работе, учебе и повседневной жизни. И чтобы не быть голословными, давайте коротко перечислим те преимущества, которые получает человек, применяя навыки научного подхода.

Научный метод: практическая польза

Многие могут подумать, что научный подход применим лишь к области науки, и в обычной жизни толку от него не будет никакого. Это не удивительно, но все же мы с этим не согласимся.

Каждый человек воспринимает окружающий мир индивидуально. Люди всегда воспринимают реальность через призму своих убеждений. Но если убеждения ложные и с действительностью ничего общего не имеют, то и действия и поступки тоже будут ошибочны.

Вспомните того же Винни Пуха, всем сердцем верившего в то, что пчелы будут с радостью снабжать его медом, ведь об этом ему сообщил Кролик, который «все знает». И что в итоге? В итоге все закончилось тем, что пришлось лечить Сову. Другими словами, некоторые люди так вцепляются в свои убеждения, что донести до них что-то иное становится уже совершенно невозможно.

Хотите примеров? Пожалуйста!

Представьте, что вам сказали, что если вы сделаете так-то и так-то, вы улучшите свои отношения с каким-то человеком и станете чувствовать себя лучше. Но правда ли это так? Представьте, что вы прочитали, что если вы сделаете то-то и то-то, вы улучшите показатели своего бизнеса или увеличите личные продажи. Сработает ли это? Представьте, что вы узнали, что если вы поедете туда-то и туда-то, вы получите невероятные впечатления и вернетесь из путешествия совершенно другим человеком. Соответствует ли это действительности?

Примеры, конечно, банальны, но именно в этом суть. Посмотрите вокруг – при желании вы можете найти любую сферу, которую сможете сделать более понятной и ясной для себя с применением научного подхода. Вы просто получаете информацию, систематизируете ее, проверяете любым удобным для вас способом, отсекаете то, что ошибочно, неверно и неэффективно, и идете дальше. Тот же самый Винни Пух, сформулируй он проблему, поставь гипотезу, проведи эксперимент и проанализируй полученные данные, смог бы найти или даже создать свой идеальный способ добычи меда без вреда для здоровья.

Воспитывая в себе критическое мышление и применяя в жизни научный метод, мы учимся отличать, как говорится, зерна от плевел, находить за красивыми словами или непонятными трактовками, которыми изобилует наш мир, достоверные и реальные факты. А какие это сулит выгоды на практике, вы без проблем можете догадаться и сами.

Но что не менее важно, так это то, что научный метод делает нас мудрее и прививает одну очень полезную в жизни вещь – умение и готовность признавать свои ошибки и менять свои убеждения при наличии веских аргументов и свидетельств нашей же неправоты. Сюда же можно отнести и способность безболезненно и эффективно противостоять манипуляциям и мнениям, которые кто-то пытается нам навязать.

И еще одно: используя научный подход, мы становимся способны без обиняков и честно отвечать на поставленные перед нами вопросы, причем даже тогда, когда этот ответ: «Не знаю». А чтобы узнать, мы снова применяем научный метод, стремясь разобраться в неизвестном и придумывая способы для этого.

Критическое мышление вкупе с научным подходом учит нас искать ответы на вопросы, прививает нам любопытство, дает силы идти дальше и развиваться. Чем чаще мы будем спрашивать себя: «Как?», «Почему?», «Зачем?» и т.д., тем сильнее мы будем становиться как личности, тем больше будем знать, тем серьезнее будут наши доводы, тем прочнее будут наши убеждения и установки.

Мы уверены, что теперь вы понимаете или же еще больше уверились в том, что обучение критическому мышлению и применению научного метода позволит вам отбросить все лишнее, что на данный момент есть в вашей жизни, и достичь невиданных качественных перемен. Однако у вас может возникнуть резонный вопрос: «А как же научиться мыслить, как ученый?». Мы не были бы собой, если бы не дали ответ и на него, и предлагаем вам эффективные практические рекомендации по внедрению научного метода в свою жизнь.

Научный метод: внедрение в жизнь

Начать этот раздел мы хотим с советов Дэниела Деннета – американского ученого-когнитивиста, философа-материалиста, содиректора Центра когнитивных исследований университета Тафтса автора нескольких бестселлеров по развитию мышления, проблемам человеческого сознания и работе с когнитивными диссонансами.

Нижеследующие советы из книги Intuition Pumps Tools Thinking (2013), помогут вам быстро научиться мыслить научно:

Используйте свои ошибки

Первый совет предполагает абсолютную честность человека перед самим собой, постоянный самоанализ и получение опыта посредством метода проб и ошибок. Если вы ошиблись, глубоко вдохните, сожмите зубы и изучите свои воспоминания об ошибке. Сделайте это беспристрастно и беспощадно к самому себе. Согласно научному методу, любая ошибка – это шанс научиться чему-то новому, используя эту ошибку в качестве примера, но ни в коем случае не повод для печали.

Уважайте собеседника

Здесь имеется в виду доброжелательность – метод, происходящий из риторики и логики и основанный на идее о том, что убеждение мотивирует людей прислушиваться к вам. Однако вас никогда не станут слушать, если вы будете явно неприятны, несправедливы, чересчур торопливы и педантичны. Ваши собеседники будут воспринимать вашу критику только тогда, когда вы покажете им, что понимаете и уважаете их позицию точно так, как они сами, и выносите справедливые суждения.

Остерегайтесь «Конечно же»

Дэниел Деннет говорит, что фраза «конечно же» подобна громкому электрическому автомобильному клаксону. Этот гудок является риторическим – он указывает на употребление автором трюизма без предоставления объективных свидетельств своей правоты и причинно-следственных связей. Такой прием свидетельствует о надежде автора на то, что адресат его сообщения быстро примет его позицию.

Отвечайте на риторические вопросы

Аналогично фразе «конечно же», риторические вопросы могут служить подменой продукта мысли. Несмотря на то, что смысл риторического вопроса кроется в очевидном ответе на него, Деннет советует все-таки давать на него ответ. К примеру, если вас спросили: «Кому решать, что правильно, а что нет», просто отвечайте: «Мне».

Используйте «бритву Оккама»

Английский философ 14 столетия Уильям из Оккама назвал своим именем закон экономии, известный также как lex parsimonious. Согласно Деннету, это принцип применяется простейшим образом: не выдумывайте необычных и запутанных теорий, если в наличии есть простые (состоящие из меньших элементов), подходящие к конкретной ситуации.

Тратьте время с пользой

За основу здесь взят закон Старджона, согласно которому, 90% всего, что нас окружает – это ерунда. Да, это утверждение можно рассматривать, как преувеличение, однако суть состоит в том, что не нужно тратить свое время на ни к чему не приводящие и бессмысленные дискуссии, в особенности, если они рождаются на почве идеологии.

Избегайте псевдоглубины

Дэниел Деннет использовал понятие «deepity», предложенное профессором компьютерных наук Джозефом Вейценбаумом. Оно представляет собой утверждение, кажущееся справедливым, важным и глубоким, но достигающим данных эффектов благодаря двусмысленности и неясности. Стремитесь выражаться как можно яснее и применять аналитическое мышление в суждениях.

Продолжить же этот список рекомендаций по применению научного метода в жизни мы хотим небольшим количеством более простых, но не менее интересных и действенных идей.

Советы от 4BRAIN

Предложенные ниже рекомендации станут отличным дополнением к уже полученной вами информации:

Предполагайте

Ничто нельзя слепо принимать на веру без каких бы то ни было попыток оспорить явление, факт или утверждение. Проявляйте смелость и бросайте вызов реальности. Стремитесь отходить от привычных утверждений и предрассудков, идите наперекор консерваторскому мышлению, экспериментируйте с различными способами решения проблем. И не забывайте, что нужно проверять истинность своих предположений.

Всегда обсуждайте полученные результаты

Одна из важнейших сторон в деятельности любого ученого – это обсуждение полученных в ходе экспериментов результатов. Обсуждая и осмысливая их, вы научитесь не только достигать более высоких целей, но и повысите свою личную эффективность и укрепите свои знания и навыки.

Прибегайте к творческому подходу

Для решения какой-либо проблемы с помощью научного метода, нужно отказаться от того типа мышления, который поспособствовал возникновению этой проблемы. Для этого вы можете мысленно от нее абстрагироваться и изучить со стороны. Затем дайте описание своей задаче так, чтобы решить ее можно было как можно проще. Например, вместо того, чтобы сделать легче свой труд, подумайте, что позволит вам стать более эффективным и производительным. Не стоит искать простых путей, однако нужно учиться не воспринимать проблемы, как нечто сложное. Отходя от старого образа мышления, в итоге вы придете к умелому использованию творческого потенциала и сумеете справляться с любыми задачами легко и спокойно.

Привлекайте соратников

Ученых, работающих в одиночку, можно пересчитать по пальцам. Даже такие великие умы как Хокинг, Эйнштейн, Ньютон и Дарвин работали сообща с другими исследователями, т.к. они прекрасно понимали, что только поддержка способна привести их к действительно выдающимся результатам. В коллективной работе у вас будут все шансы на испытание разных способов решения проблем и задач, генерацию новых идей и выдвижение предположений, получение грамотной обратной связи. Помните, что нет идеальных людей, но есть идеальные команды.

Спрашивайте: «Почему?»

Посмотрите на детей: постигая этот мир, они бесконечно задают родителям вопросы: «Почему то?», «Почему это?». Аналогичным образом действуют и ученые. И если вы хотите овладеть научным методом, это должно стать и вашей полезной привычкой. Отыскать лучшие решения проблем можно лишь с помощью задавания вопросов.

Забудьте о предубеждениях

Для проверки теорий, гипотез и утверждений нужно пользоваться комплексным подходом. Он способен избавить вас от негативного и разрушительно воздействия предубеждений и стереотипов. Оно же в свою очередь серьезно проявляется в случаях, когда требуется разрешить вопросы личного характера. К примеру, чтобы достичь на работе достойного результата, еще в самом начале нужно минимизировать необъективность и избавиться от предвзятости.

Ученые, безусловно, обладают особым складом ума. Но это не значит, что овладеть научным методом не под силу обычному человеку. Все возможно – это лишь вопрос желания и практики. Применяя предложенные нами советы, вы и сами не заметите, как научитесь эффективно и быстро справляться с трудностями бытового, семейного, личного или рабочего характера и многими другими. Творческий подход, генерация идей, потрясающая креативность и гибкий ум – вот что станет результатом вашего обучения критическому мышлению, в том числе и на уроках нашего курса.

Хотите проверить свои знания?

Если вы хотите проверить свои теоретические знания по теме курса и понять, насколько он вам подходит, можете пройти наш тест. В каждом вопросе правильным может быть только один вариант. После выбора вами одного из вариантов система автоматически переходит к следующему вопросу.

Напоминаем, что для полноценной работы сайта вам необходимо включить cookies, javascript и iframe. Если вы ввидите это сообщение в течение долгого времени, значит настройки вашего браузера не позволяют нашему порталу полноценно работать.

В следующем уроке мы подробно остановимся на аргументации – еще одной базовой составляющей критического мышления.

Источник