- Натяжные способы пластики пахового канала

- Натяжные способы пластики пахового канала

- Методы устранения паховой грыжи (Герниопластики).

- Передний подход при пластике паховых грыж

- Материалы для протезирования при герниопластике

- Герниопластика без натяжения

- Предбрюшинная герниопластика

- Лапароскопическая герниопластика

Натяжные способы пластики пахового канала

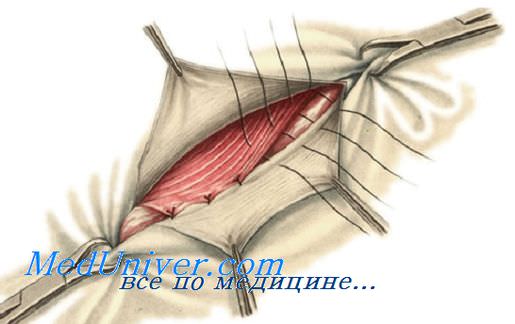

Как уже отмечалось, при любой паховой грыже — косой или прямой — после обработки грыжевого мешка необходимо укрепить заднюю, наиболее слабую стенку пахового канала. Основой для большинства способов пластики пахового канала является способ Бассини (Е. Bassini), хирурга из Падуи, который впервые провел такую операцию 24 декабря 1884 г.

Ее суть заключается в том, что рядом глубоких швов сужают до нормальных размеров растянувшееся глубокое паховое кольцо и укрепляют ослабленную заднюю стенку пахового канала. Семенной канатик на держалке отводят в сторону от пахового промежутка. На несколько миллиметров выше паховой связки поперечную фасцию рассекают скальпелем от медиального края глубокого пахового кольца до лобкового бугорка.

За фасцией становится виден покрытый жировой клетчаткой мешок брюшины. Надо помнить, что у внутреннего края глубокого пахового кольца (грыжевые ворота) располагаются нижние надчревные сосуды.

После отделения брюшины от верхней половины рассеченной поперечной фасции тупым путем выделяют мышечно-фасциальную пластину, состоящую из нижних свободных краев внутренней косой и поперечной мышц живота и поперечной фасции. Именно ее необходимо подшить к паховой связке, чтобы укрепить заднюю стенку канала. Семенной канатик отодвигают латерально.

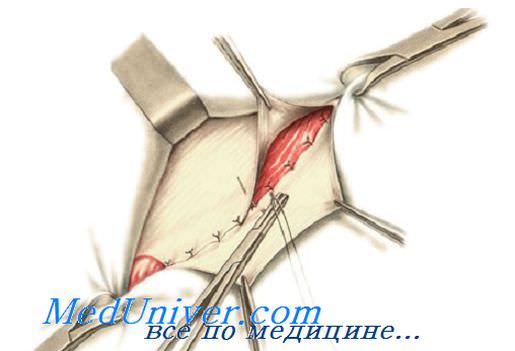

Мышечно-фасциальную пластину с ее медиальной стороны прошивают сильно изогнутой острой иглой с прочной нитью, после чего ею же прошивают периост лобкового бугорка в месте прикрепления к нему паховой связки. Концы нити не завязывают, а захватывают инструментом. Отступив примерно 1 — 1,5 см от предыдущего шва, снова прошивают верхнюю пластину и паховую связку.

Таким же образом накладывают и последующие швы (как правило, 6—8) до тех пор, пока не достигают медиального края глубокого пахового кольца.

Прошивание паховой связки требует особого внимания. Связка состоит из крупных волокон, проходящих параллельно ее свободному глубокому краю (подвздошно-лобковый тяж). Если захватывать в каждый последующий шов одни и те же волокна, возникает опасность расслоения волокон этой связки, поэтому выкол иглы из паховой связки должен отстоять то ближе, то несколько дальше от края связки.

При прошивании медиальной части паховой связки необходимо быть особенно осторожным, поскольку здесь под связкой располагаются бедренные сосуды. Надо следить также, чтобы в шов не попал n. ilioinguinalis. Все швы поочередно завязывают. После завязывания последнего шва глубокое паховое кольцо, через которое проходят элементы семенного канатика, не должно вызывать их сдавления.

Чтобы создать оптимальное по ширине отверстие, перед затягиванием последнего шва целесообразно ввести в глубокое кольцо мизинец.

Если паховый промежуток высокий, а мышечный слой истончен, подтягивание мышц к паховой связке может быть затруднено, так как из-за большого натяжения швы прорезываются. Чтобы избежать этого, в медиальной части создаваемой задней стенки пахового канала к паховой связке подшивают наружный край влагалища прямой мышцы живота, благодаря чему края внутренней косой и поперечной мышц живота достаточно легко низводятся к паховой связке.

После наложения глубоких швов семенной канатик укладывают на место и над ним сшивают края рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота, при этом важно не сузить поверхностное паховое кольцо.

Из множества других способов аутопластического укрепления задней стенки пахового канала следует отметить способ Постемпского (P.E.Postempsky). По этому способу перемещают в латеральную сторону глубокое паховое кольцо и укрепляют заднюю стенку пахового канала путем подшивания к паховой связке не только внутренней косой и поперечной мышц живота вместе с поперечной фасцией, но и медиального (верхнего) лоскута рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота.

Далее создают дупликатуру апоневроза путем подшивания внахлест латерального лоскута апоневроза наружной косой мышцы. Семенной канатик после пластики таким способом остается в подкожной клетчатке.

Применение перечисленных способов дает наименьший процент рецидивов.

Довольно долго считалось, особенно в России, что при косых паховых грыжах необходимо укреплять переднюю стенку пахового канала. Действительно, при больших грыжах происходит истончение апоневроза наружной косой мышцы живота, т.е. передней стенки пахового канала. Было предложено множество способов ее укрепления (способы Жирара, Жирара—Спасокукоцкого, Кимбаровского). В настоящее время эти способы представляют скорее исторический интерес, поскольку первопричина возникновения паховых грыж — слабость задней стенки пахового канала — не устраняется.

Источник

Натяжные способы пластики пахового канала

В англоязычной литературе пластика носит название «Cooper ligament repair». Принципом пластики является формирование задней стенки пахового канала путем подшивания апоневротического влагалища прямой мышцы живота к связке Купера на всем ее протяжении до бедренных сосудов. В основе идеи этой пластики лежит понимание роли связки Купера как анатомического образования, способного выдерживать значительные нагрузки без разрушения при наложении швов под натяжением. Используется передний паховый доступ.

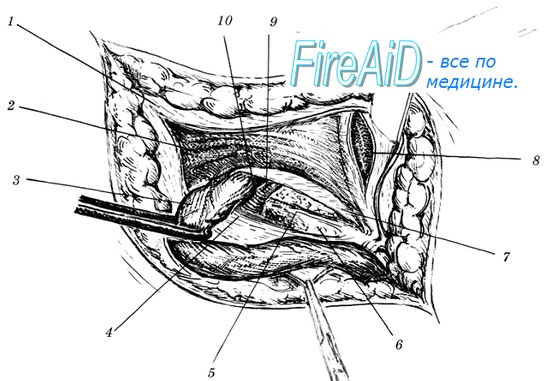

Выделяется семенной канатик. Иссекаются гипертрофированные волокна m. cremaster. Грыжевой мешок выделяется, вскрывается, прошивается у шейки, иссекается. Поскольку поперечная фасция при больших паховых грыжах истончена, автор предлагает иссекать истонченную поперечную фасцию. Поперечная фасция рассекается на всем протяжении пахового канала от наружного края прямой мышцы живота до внутреннего отверстия пахового канала. Иссекается нижний листок истонченной поперечной фасции, вскрывается фасциальный футляр наружных подвздошных и бедренных сосудов. На всем протяжении до бедренных сосудов освобождается от окружающей ее клетчатки связка Купера

1 -рассеченный апоневроз на ружной косой мышцы;

2 — внутренняя косая мышца;

3 — семенной канатик;

4 — паховая связка;

5 — куперова связка;

6 — лакунарная связка;

7 — рассеченная поперечная фасция и видимая за ней Предбрюшинная клетчатка;

8 — послабляющий разрез передней стенки влагалища прямой мышцы;

9 — нижние надчревные сосуды;

10 — бедренная вена (для наглядности не изображен фасциалъный футляр бедренных сосудов)

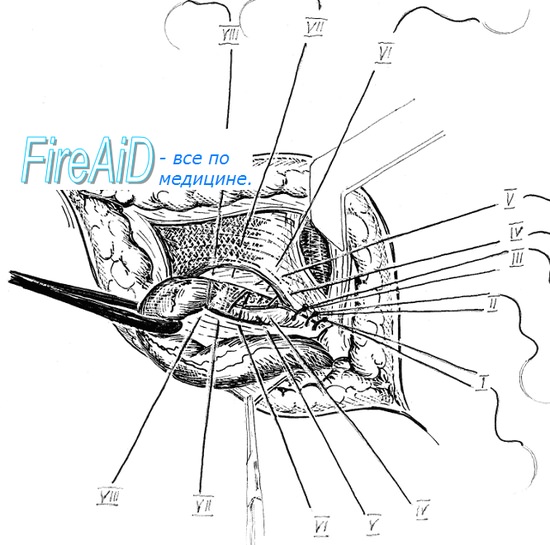

После иссечения фасции определяется дефект задней стенки. Верхним краем дефекта является поперечная мышца живота с ее апоневрозом и фасцией, нижним — связка Купера медиально и фасция бедренных сосудов латерально. Выполняется вертикальный послабляющий разрез апоневротического влагалища прямой мышцы живота длиной 4-7 см. Пластику задней стенки начинают от лонного бугорка и продолжают по Куперовой связке нерассасывающимся шовным материалом 2/0 (рис. 3.34). Швы (от 8 до 10) накладывают на расстоянии 3 мм друг от друга. Последний шов накладывается в нескольких миллиметрах от бедренной вены. В латеральный шов захватывают поперечную фасцию, Куперову связку, гребенчатую фасцию и глубокие слои Пупартовой связки, ликвидируя таким образом бедренный канал. После реконструкции задней стенки пахового канала семенной канатик укладывается в свое обычное положение и апоневроз наружной косой мышцы сшивается над ним.

I-II-III-IV — швы последовательно наложены на соединенный сухожильный край внутренней косой и поперечной мышц и связку Купера;

V-VI-VII-VIII — швы, соединяющие апоневротический край широких мышц, поперечную фасцию, бедренную фасцию и паховую связку (или подвздошно-лонный тракт)

Источник

Методы устранения паховой грыжи (Герниопластики).

Цель герниопластики паховой грыжи заключается в предотвращении выпячивания брюшины через дефект в брюшной стенке. Целостность брюшной стенки восстанавливают одним из двух способов: 1) закрытием грыжевого дефекта до необходимого размера с помощью апоневроза и 2) замещением неполноценной поперечной фасции большим синтетическим протезом. Эти два метода иногда комбинируют.

При проведении грьркесечения выделяют передний подход (паховый разрез ) или задний подход (абдоминальный разрез). Передний подход представляет собой наиболее популярный разрез для паховой герниопластики. Грыжесечение, которое выполняют с помощью заднего подхода, называют предбрюшинной герниопластикой.

Натяжение — принципиальная причина неудач всех герниопластик, при которых закрытие мышечно-гребешкового отверстия осуществляют посредством сближения волокон апоневроза. Предотвращение линии швов от натяжения — существенная задача для хирурга, он никогда не должен сближать швы или стараться накладывать их слишком тесно, так как эти факторы вызывают развитие некроза. Предпочтительны постоянные синтетические швы.

Полагают, что синтетические петлевые протезы играют главную роль в лечении паховых грыж. В основном грыжесечение с использованием протезирования оставляют в резерве для больных, обладающих высоким риском рецидивов после проведения классической герниопластики. Однако отмечают увеличение рутинного использования грыжесечения у больных, имеющих первичные грыжи.

Передний подход при пластике паховых грыж

В настоящее время существуют три методики проведения пластики паховых грыж с применением переднего подхода: способ Марси (Магсу), заключающийся в простом закрытии кольца, операция Бассини (Bassini) и грыжесечение МакВэя—Лотейссена (McVay—Lotheissen) с использованием связки Купера. Все эти операции обладают в одинаковой степени удовлетворительными результатами в случае первичных грыж; при соответствующих показаниях у взрослых «их легко осуществляют под местной анестезией. Рецидивирующие паховые грыжи фиксировали с помощью классического грыжесечения, но в последнее время предпочитают использовать методы с применением протезирования, так как их результаты лучше. Классическая герниопластика состоит из трех частей; рассечение пахового канала, восстановление мышечно-гребешкового отверстия и закрытие пахового канала.

Метод Марси заключается только в сужении расширенного глубокого пахового кольца. Эта операция, обычно называемая простым закрытием кольца, показана мужчинам и женщинам, имеющим косые грыжи, сопровождающиеся только минимальным повреждением глубокого пахового кольца. Способ Марси восстанавливает анатомию глубокого пахового кольца посредством помещения одного или двух швов на дугу поперечного апоневроза и подвздошно-лобковый тракт, как раз медиальнее семенного канатика.

Операция Бассини по восстановлению мышечно-гребешкового отверстие состоит в захватывании в шов края прямой мышцы с влагалищем и пришивании ее к паховой связке, при этом укрепляется глубокое паховое кольцо и треугольник Гессельбаха. Следовательно, указанный метод показан при всех прямых и косых паховых грыжах. В Северной Америке операция Бассини заключается в высоком лигировании грыжевого мешка, приближении соединенного сухожилия и внутренней косой мышцы живота к спускающемуся отлого краю паховой связки и наложении узловых швов. Герниопластика по МакВэю—Лотейссену восстанавливает три области, представляющие мышечно-гребешковое отверстие и наиболее подверженные образованию грыжи, а именно, глубокое паховое кольцо, треуголь-^ ник Гессельбаха и бедренный канал. Метод МакВэя—Лотейссена заключается в сшивании дуги апоневроза поперечной мышцы со связкой Купера медиально и с влагалищем бедренных мышц латерально. Выполнение послабляющего разреза обязательно для предотвращения большого натяжения по линии швов.

Герниопластику бедренных грыж, имеющих небольшие отверстия, у женщин осуществляют только посредством наложения немногочисленных швов на нижнюю поверхность паховой связки или с помощью тампонирования, используя цилиндрический тампон, так как эти случаи редко ассоциируют с грыжами, локализованными над паховой связкой. Однако при больших бедренных грыжах у женщин и всех бедренных грыжах у мужчин грыжесечение выполняют, применяя метод МакВэя—Лотейссена. При операциях по поводу ущемленных бедренных грыж предпочитают предбрюшинный подход, так как это обеспечивает прямой доступ к суженному отверстию бедренной грыжи, легкое высвобождение ущемленной кишки посредством разреза подвздошно-лобкового тракта и лакунар-ной связки и достаточное пространство для проведения резекции кишки.

У инфантильных девочек отмечают присутствие в грыжевых мешках фаллопиевой трубы и яичника. Тестикулярную феминизацию наблюдают у женщин, имеющих грыжи (1%), особенно в случаях двусторонних грыж. У этих пациенток должен быть взят мазок со слизистой оболочки щек для тестирования хроматина. У женщин при выявлении в грыжевом мешке гонад без фаллопиевой трубы рекомендуют произвести биопсию и’ взятие проб для идентификации.

Материалы для протезирования при герниопластике

Синтетические сетевые протезы, используемые при герниопластике, включают марлекс, пролен, сержипро, мерсилен и горе-текс. Сетевые протезы мар-лекс и пролен состоят из связанного монофиламентными волокнами полипропилена и подобных структур. Оба эти ^материала пористы и полуригидны, содержат пластическую память и изгибаются при одновременном использовании в двух направлениях. Сеть сержипро содержит соединенные и заплетенные нити полипропилена. Ее физикальные характеристики -имеют близкое сходство с таковыми полипропиленовых сетей, связанных монофиламентными волокнами. Мерсилен представляет собой •> открытую связанную сеть, состоящую из заплетенных волокон полиэстера дакрона. Этот пористый и более гибкий материал имеет зернистую структуру, предотвращающую соскальзывание, и обладает только минимальной тенденцией к сгибанию при применении его сразу в двух направлениях.

Герниопластика без натяжения

Лоскуты протезной мягкой ткани, которые использовали несколько лет в целях укрепления при проведении классического грыжесечения, улучшили результаты незначительно. Когда протез имплантирован без герниопласти-ки собственными тканями, он тем не менее посредством устранения натяжения тканей создает условия для существенного улучшение результатов. Лихтенштейн — лидирующий регион по герниопластике, свободной от натяжения тканей, у больших групп больных, подвергнутых грыжесечению с весьма благоприятными результатами. Восстановительные операции с использованием свободного от натяжения лоскутного протезирования не рекомендуются при наличии рецидивирующих грыж, так как лоскут может не предотвратить выпячивание брюшины через фиброзный дефект, расположенный в глубоких слоях, а также потому, что повторная мобилизация семейного канатика может вызвать атрофию яичка. Техника с созданием местного затвори не требует повторной мобилизации семенного канатика, а нуждается только в проведении небольшого переднего пахового разреза, который выполняют непосредственно над дефектом апоневроза. Большие рецидивирующие грыжи и те, которые сопровождаются многочисленными дефектами апоневроза, не служат показанием для применения методики с созданием местного затвора. Их оптимальное лечение — задняя предбрю-шинная герниопластика с применением постоянных протезов.

Предбрюшинная герниопластика

Предбрюшинное пространство — это альтернативное место для имплантации протеза. Протез удерживается на месте за счет внутрибрюшного давления. Новаторский метод предбрюшинного протезирования был введен Р. Столпа (R. Stoppa) в 1969 г. Он предложил способ устранения паховых грыж с помощью нерассасывающегося протеза, который эффективно замещает поперечную фасцию. Протез прилипает к висцеральному мешку и делает брюшину нерастяжимой, так что последняя не может выпячиваться через мышечно-гребешковое отверстие или слабые соседние зоны; восстановление дефекта в брюшной стенке не является необходимостью. Операция по данной методике известна как «полное протезирующее укрепление висцерального мешка», но более распространенное ее название — метод Столпа, который может быть окончательной герниопластикой. При корректном выполнении операция излечивает все паховые грыжи, даже предваскулярные бедренные грыжи. Отмечают быстрое выздоровление при минимальном дискомфорте.

Лапароскопическая герниопластика

Грыжесечением с использованием заднего подхода посредством лапаро-скопии, как правило, хирурги занимаются с энтузиазмом. Почти все лапа-роскопические методы связаны с имплантацией синтетического сетевого протеза. Лапароскопический подход для репарации паховой грыжи может быть чрезбрюшинным или внебрюшинным. Обнажают предбрюшинное пространство паховой области и грыжевое отверстие. Мешки косой паховой грыжи отделяют от шейки и дистальную часть мешка оставляют in situ. Сетевой протез имплантируют для покрытия грыжевого отверстия. С приобретением практики хирурги могут выполнять лапароскопическую гернио-пластику без ассистентов и в течение того же периода времени, которое занимает стандартная операция. Более опытные специалисты считают необходимым проведение перед операцией тщательной экспертизы анатомического субстрата. К важным недостаткам лапароскопической герниоплас-тики относится ее высокая стоимость по сравнению с традиционной герниопластикой, так как необходима общая анестезия и дорогая аппаратура. Видимым преимуществом этой процедуры может быть меньший дискомфорт, чем тот, который испытывает больной, перенесший операцию с широким разрезом, но вопрос о том, быстрее ли происходит реабилитация у больных, остается неопределенным. Общедоступная простота традиционной герниопластики, осуществляемой под местной анесте.зией в течение одного дня, — лучший выбор для большинства больных с первичными грыжами.

Статью подготовил MedUniver.

Источник