Насекомые — паразиты как метод борьбы с вредителями

В настоящее время значительную популярность завоевывают биологические методы борьбы с вредителями, не связанные с применением ядохимикатов. Особенно быстрыми темпами развивается перспективный способ подавления вредителей сельскохозяйственных культур с использованием насекомых-энтомофагов и в том числе наездников.

Если внимательно рассмотреть класс насекомых, то можно с уверенностью сказать, что такого количества паразитов, питающихся себе подобными не имеют никакие другие представители животного мира. По мнению энтомологов, около 20% шестиногих насекомых за милую душу едят своих собратьев.

Наездники – санитары мира насекомых

Наездники – это, как правило, перепончатокрылые насекомые – паразиты, выбирающие в качестве «хозяев» различных представителей членистоногих. При этом их потомство (личинки) могут развиваться как на поверхности тела своих жертв (в форме внешних паразитов), так и обитать внутри тела «хозяев», постепенно убивая их изнутри.

Жертвами наездников обычно становятся гусеницы, жуки, муравьи, осы, гораздо реже пауки и скорпионы.

Всего в мире насчитывается около 150 тысяч видов наездников. При этом существуют группа, которая питается исключительно яйцами насекомых, часть предпочитает личинок и куколок, а некоторые виды могут паразитировать даже на представителях собственного вида.

Примечательно, что в одном «хозяине» могут одновременно обитать несколько различных видов наездников.

Впервые о применении хищных насекомых против вредителей было описано в древней китайской книге, созданной еще около 900 года нашей эры. В ней зафиксирован факт покупки желтых муравьев – ткачей или экофиллов (лат. Oecophylla), которые предназначались для борьбы с плодовыми червями на апельсиновых деревьях.

В 1760 году шведский естествоиспытатель Карл Линней выдвинул идею о преднамеренном использовании жужелиц для борьбы с садовыми вредителями и настаивал на применении божьих коровок для борьбы с тлей. Ученый так же рекомендовал использовать для этой цели перепончатокрылых паразитов, но, увы, на то время его предложения остались нереализованными.

Лишь в 1800 году Эразм Дарвин (дед будущего великого ученого) предложил использовать наездника – апантелеса (лат. Apanteles glo-meratus L.) для борьбы с личинками капустницы и уже в 1883 году был зарегистрирован первый случай применения данных насекомых, специально завезенных в Соединенные штаты из Европы с целью подавления гусениц бабочки – репницы (лат. Pieris rapae).

Жучки против ицерии

Однако настоящий прорыв в применении насекомых-паразитов произошел лишь в 1988 году, когда в штате Калифорния началось массовое нашествие привезенного из Австралии вредителя червеца — ицерии (лат. Icerya purchasi). Мгновенно размножившаяся колония вредоносных насекомых принялась безнаказанно уничтожать плантации цитрусовых культур. Вредитель высасывал сок из стеблей растений, в результате чего они начали массово гибнуть.

В срочном порядке в Соединенные штаты были доставлены естественные враги червеца — ицерии в количестве 129 взрослых особей, которыми оказались неказистые на вид жучки родолии (лат. Rodolia), являющиеся представителями рода божьих коровок. Уже через год специально выращенная колония этих насекомых была выпущена на волю в количестве 10 000 штук и в течение короткого времени просто смела вредителя с лица земли.

Примечательно, что затраты на доставку и выращивание насекомых составили всего около полутора тысяч долларов, которые в итоге окупились многомиллионными доходами.

В 1927 году на плантациях цитрусовых в окрестностях Сухуми также была обнаружена злополучная ицерия, безжалостно уничтожавшая посадки с мандаринами и инжиром. При этом активно применяемые инсектициды не производили на вредителей никакого эффекта, поскольку насекомые быстро адаптировались к действию ядохимикатов. Тогда в 1931 году учеными была сделана попытка внедрения родолии.

Примечательно, что эта невзрачная на вид божья коровка питается исключительно яйцами вредителя, поражая его яйцевой мешок, который может одновременно содержать до 2000 (!) эмбрионов. Эффект от использования родолии оказался ошеломляющим.

А тем временем, в Грузии появилось новое зло в образе червеца Комстока (лат. Pseudococcus comstocki), повреждающее более трехсот видов растений. Панацеей против насекомого — вредителя оказался наездник — псевдафикус (лат. Pseudaphycus), срочным образом доставленный из Японии. Микроскопический паразит (размер насекомого составляет не более миллиметра) развивается и питается личинками червеца, обосновываясь у них внутри, в результате чего те погибают.

Борьба с кровяной тлей

В тридцатых годах прошлого века, проблемой мирового масштаба для яблоневых садов на протяжении длительного времени являлась кровяная тля (лат. Eriosoma lanigerum). Зараженные насекомыми плодовые деревья сохли, нанося отрасли многомиллионные убытки.

Данная разновидность тли считается рекордсменом по воспроизводству потомства и, по мнению энтомологов способна за несколько лет продуцировать его в таком количестве, которое может превысить население всего земного шара в несколько раз.

Как оказалось, у данной разновидности тли есть кровный враг – крошечный наездник Афелинус (лат. Aphelinus mali Haid).

Данный паразит откладывает яйца непосредственно в тело тли, где и развивается, причем вылупившаяся личинка там же и окукливается, а после метаморфоза прогрызает в шкурке «хозяина» отверстие и выходит наружу.

Благодаря применению афелинусов, были спасены яблоневые сады в Соединенных штатах, Италии, а несколько позже и в республике Азербайджан.

Примечательно, что афелинусы заражают кровяную тлю, выставляя свое брюшко далеко вперед, а затем, подражая муравьям, начинают выделять специальное сладкое вещество (медвяную росу), поэтому вредители не сразу обнаруживают подвох и попадаются на эту уловку.

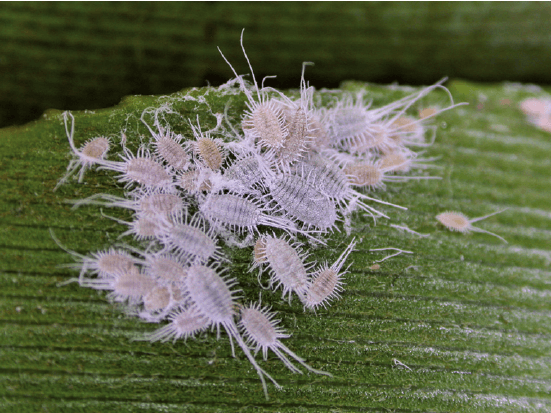

Наездники против мучнистого червеца

В 1960 году в Советском Союзе был удачно произведен опыт внедрения наездника – коккофагуса (паразитические мухи рода Coccophagus), которые практически уничтожили мучнистого червеца, называемого еще войлочником или мохнатой вшой, безнаказанно бесчинствовавшей в цитрусовых садах Абхазии. Всего за четыре года было воспроизведено более 100 000 изначально завезенных из Соединенных Штатов наездников, эффект от «работы» которых не заставил себя долго ждать.

Тем не менее, ученые-энтомологи утверждают, что период акклиматизации большинства полезных насекомых занимает в среднем около десяти лет.

Не всегда акклиматизация паразитов проходит гладко

К настоящему времени во всем мире уже осуществлено более 3000 проектов по доставке и адаптации полезных насекомых-энтомофагов, которые эффективно уничтожают различных вредителей. Тем не менее, далеко не все опыты по акклиматизации энтомофагов проходят удачно.

Например, в странах Европы неоднократно предпринимались попытки внедрить для борьбы с колорадским жуком хищных клопов подизуса (лат. Podisus maculiventri) и периллюса (лат. Perillus bioculatus Fabr), являющимися на родине его естественными врагами. Увы, их акклиматизация потерпела фиаско. И причина неудачи, в том, что наряду с другими негативными факторами, клопы сами стали жертвами наездников подвида теленомин (лат. Telenomus).

В настоящее время отрасль разведения трихограммы испытывает настоящий бум, ведь миниатюрные насекомые (самые мелкие представители вида имеют длину всего 0.4 миллиметра, а самые крупные редко превышают два миллиметра) способны уничтожать целые колонии опаснейших вредителей (около 70 различных видов).

При этом выпущенные на плантацию паразиты сантиметр за сантиметром обследуют каждое растение в поисках яиц вредителей и, по мнению ученых способны снижать численность их численность от 60 до 95 процентов, что является очень высоким показателем эффективности.

Источник

Наездники – санитары из мира насекомых

Паразитизм в мире насекомых – явление до сих пор окончательно неизученное.

Parasitica или наездники – обширное семейство, насчитывающее до 100 тысяч видов.

Отличительной его чертой является паразитирование личинок на других насекомых.

Особенности

Размеры взрослых особей от 2 миллиметров до 4 и больше сантиметров. Брюшко удлинённой формы, у самок имеющее длинный яйцеклад (иногда до 17 сантиметров). Головные усики также удлинённые. Крылья у большинства представителей хорошо развиты.

После спаривания самки откладывают яйца непосредственно на тело будущего хозяина. Иногда в тело или рядом с насекомым-жертвой. Одни личинки избирательны в выборе хозяина, другие паразитируют на различных насекомых. Гибель хозяина наступает перед окукливанием, реже после весеннего пробуждения. Наездник впрыскивает в тело жертвы особые вирусы для подчинения иммунной системы. И при этом старательно обеспечивает себя свежей пищей.

Жизнеспособность хозяина сохраняется, даже если от массы его внутренних органов остаётся целой всего лишь десятая часть.

Пищей служат гусеницы, жуки, муравьи, осы. Реже пауки и скорпионы. Есть виды, паразитирующие на мухах-тахинах. Это, так называемое, вторичное паразитирование.

Взрослые наездники активны в ночное время и очень чувствительны к влажности воздуха. Предпочитают селиться у водоёмов. Здесь их можно встретить на цветущих травах. Популяция резко увеличивается в дождливое лето.

Средняя продолжительность жизни взрослых особей от трёх до десяти месяцев (в случае зимовки во взрослой стадии).

Разновидности

Бракониды

Три вида представителей Braconidae встречается на всех континентах. Всего биологами описано более 15 тысяч видов. Бракониды успешно используются человеком в борьбе с

Окрас взрослой особи тёмно-коричневый с жёлтыми и чёрными вкраплениями. Длина тела 2,5 сантиметра. Яйцеклад у самок относительно небольшой (немного короче брюшка).

Яйца откладываются на гусениц в количестве 20 штук. Перед кладкой гусеница парализуется ядом. Личинки появляются через двенадцать часов. Активно поглощая гусеницу, они проходят все этапы развития за пять дней. Стадия окукливания длится четыре дня. Взрослые особи имеют разную продолжительность жизни. Самцы живут десять дней. Самки месяц.

Трихограмма

Trichogramma – ещё одно полезное для человека семейство наездников. В мире насчитывается 200 видов трихограмм.

Размеры взрослых особей до 1 миллиметра. Окрас чёрный или бурый. Тело плотное, голова с короткими усиками. Личинки паразитируют в яйцах листовёрток, пядениц, шелкопряда и капустной совки.

В яйцо насекомого-хозяина откладывается до четырёх яиц. Окукливание происходит в теле уже мёртвого носителя (на стадии личинки).

Этот наездник чрезвычайно полезен для сельского хозяйства. Взрослых особей выпускают на гектар, исходя из строгого расчёта (до 50 тысяч). Происходит это во время кладки вредителями яиц. Паразитируют трихограммы более чем на семидесяти видах вредителей сельскохозяйственных культур.

Дрииниды

Dryinidae – небольшие осы-паразиты, встречающиеся повсеместно. Хорошо переносят низкие температуры. Некоторые виды обитают в северных регионах Европы. Всего известно 48 родов этих насекомых.

Взрослые особи имеют тёмный окрас. Тело стройное с узким брюшком и длинными ногами. У самок нет крыльев, они похожи на крупных муравьёв. Размеры от 2 миллиметров до сантиметра.

Перед кладкой яиц самка парализует жертву лишь на некоторое время. Впоследствии заражённые личинки продолжают двигаться и развиваться.

Дрииниды питаются равнокрылыми (вредителями сельскохозяйственных культур) и представителями семейства цикад.

Chrysididae

Chrysididae паразитируют на пчёлах и осах. В мире насчитывается 3 тысячи видов этих наездников.

Отличаются яркой окраской тела. Встречаются красные, зелёные и синие расцветки. Тело гладкое, блестящее. Отсюда и втрое название – оса-блестянка.

Селится в земляных норах. Размер взрослой особи 1,5 сантиметра. Брюшко вогнутое. У самок яйцеклад тонкий и втягивается внутрь брюшка. Благодаря этому насекомое может с лёгкостью просовывать его в труднодоступные места вроде щелей в ульях. Наносит ощутимый вред пасекам. Заражённые личинками молодые пчёлы гибнут.

Имеется жало, как у настоящей осы. Блестянка способна болезненно укусить. Однако укус не опасен для человека.

Чаще при испуге насекомое просто сворачивается в тугой шарик и замирает.

Оруссиды

Orussidae живут преимущественно в хвойных лесах. Паразитируют на древесных жуках. Во всём мире обитает восемьдесят видов оруссидов. В Европе встречаются представители семи видов.

Размер взрослой особи достигает 1,5 сантиметра. Туловище чёрное с ярко-оранжевым брюшком и хорошо развитыми парными крыльями. У самок яйцеклад втягивается внутрь брюшка.

Яйца откладываются на ослабленных личинок рогохвостов, усачей и златок. Уничтожив хозяина, личинка зимует в древесных ходах, пропиленных личинками жуков. Окукливается в начале лета. Вскоре из куколок появляются взрослые особи, которые прогрызают древесину и выходят наружу в поисках пары. После спаривания самка ползает по коре деревьев в поисках будущей кормовой базы для потомства. Отыскав личинки жуков, она откладывает в них яйца сквозь естественные трещины в коре.

Эфиальт

Dolichomitus imperator является самым крупным видом наездников в Европе.

Взрослые особи достигают в длину 3 сантиметров. Тело блестящее, чёрное, с мелкими белыми пятнами. Ноги красноватого оттенка. Самок отличает огромных размеров яйцеклад (примерно в два раза длиннее брюшка). Питаются нектаром и соком древесных растений.

Личинки эфиальта паразитируют на личинках жуков усачей и златок (вредителей сосны). Самка способна отыскать будущих носителей на глубине до четырёх сантиметров. Чтобы добраться до них, она сверлит кору дерева прочным яйцекладом. Процедура сверления занимает несколько часов. При этом насекомое корректирует, если это необходимо, своё положение относительно личинки жука. Яйцо помещается непосредственно в тело парализованной жертвы.

Слепни переносят возбудителей таких опасных болезней как полиомиелита и сибирской язвы. Как выглядит паразит, смотрите в этой статье.

Рыжий лесной муравей — один из самых распространенных видов в России. О других муравьях, которых можно встретить на территории России, читайте по https://stopvreditel.ru/doma/muravi-rossii.html ссылке.

Megarhyssa perlata

Megarhyssa perlata – редкий вид наездников, занесённый в Красную книгу. На территории России встречается по всей лесной зоне.

Размер взрослых особей 4,5 сантиметра. Тело ярко-оранжевое. На удлинённом брюшке располагаются чёрно-белые полосы. Головные усики длинные и светлые. У самок имеется длинный жёсткий яйцеклад, превышающий длину брюшка примерно в два раза. Питаются взрослые особи нектаром цветков.

Личинки паразитируют на вредителях лиственных пород деревьев – рогохвостах. Самка откладывает яйца в ходы, проточенные вредителями, предварительно просверлив кору яйцекладом. Вышедшая из яйца личинка ведёт себя активно. Передвигаясь по ходам, она отыскивает хозяина и прикрепляется к его телу.

Живёт на поверхности тела хозяина как эктопаразит.

Польза и вред

Очевидно, что представители семейства наездников приносят человеку скорее пользу, чем вред.

Защита полей и продуктовых складов с помощью этих насекомых позволяет избежать применения инсектицидов или значительно сократить количество ядов, что делает продукцию экологически чистой.

Страшно представить, во что превратились бы леса, ежегодно подвергаемые нашествию самых разнообразных гусениц и жуков короедов, не будь в этих лесах естественных санитаров-наездников.

Для людей наездники опасности не представляют. Исключением может стать случайный укус видов, похожих на ос, имеющих жала. Но яд этот не опасен для человеческого организма, хотя укус и будет болезненным.

Одно время учёными выдвигалась теория о полном искоренении вредителей лесов и культурных насаждений путём искусственного распространения представителей семейства наездников. К сожалению, попытка регулирования популяции не удалась.

Стоит крупным наездникам увеличить численность, как на них тут же начинают паразитировать более мелкие наездники. Природа удерживает баланс между видами на какой-то одной ей известной грани.

Источник