Охрана труда и БЖД

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

Огнегасительные вещества и средства пожаротушения

Пожарная профилактика

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили следующие способы прекращения горения: 1) изоляция очага горения от воздуха или снижение путем разбавления воздуха негорючими газами концентрации кислорода до значения, при котором не может происходить горение; 2) охлаждение очага горения ниже определенных температур (температур самовоспламенения, воспламенения, вспышки горючих веществ и материалов); 3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции в пламени; 4) механический срыв пламени в результате воздействия на него сильной струи газа или воды; 5) создание условий огнепреграждения, т. е. таких условий, при которых пламя распространяется через узкие каналы.

Огнегасительная способность воды обусловливается охлаждающим действием, разбавлением горючей среды образующимися при испарении парами и механическим воздействием на горящее вещество, т. е. срывом пламени. Охлаждающее действие воды определяется довольно значительными величинами ее теплоемкости и теплоты парообразования. Разбавляющее действие, приводящее к снижению содержания кислорода «в окружающем воздухе, обусловливается тем, что объем пара в 1700 раз превышает объем испарившейся воды.

Наряду с этим, вода обладат свойствами, ограничивающими область ее применения. Так, например, при тушении водой нефтепродукты и многие другие горючие жидкости всплывают и продолжают гореть на поверхности, поэтому вода может оказаться малоэффективной при их тушении. Огнегасительный эффект при тушении водой в таких случаях может быть повышен путем подачи ее в распыленном состоянии.

Вода, содержащая различные соли и поданная компактной струей, обладает значительной электропроводностью и поэтому ее нельзя применять для тушения пожаров объектов, оборудование которых находится под напряжением.

Тушение пожаров водой производят установками водяного пожаротушения, пожарными автомашинами и водяными стволами (ручными и лафетными).

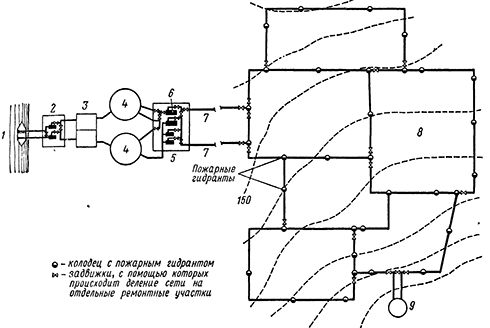

Для подачи воды в эти установки используют устраиваемые на промышленных предприятиях и в населенных пунктах водопроводы (рис. 87). В этом случае водопроводы называются хозяйственно-противопожарными и производственно-противопожарными.

Рис. 87. Общая схема водопровода: 1 — водозаборные сооружения; 2 — насосная станция 1-го подъема; 3 — очистные сооружения; 4 — запасные резервуары; 5 — насосная станция 2-го подъема; 6 — пожарные насосы; 7 — водопроводы; 8 — водопроводная сеть; 9 — водонапорная сеть

Вода при пожаре используется на наружное и внутреннее пожаротушение. Расход воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии со строительными нормами и правилами. Расход воды на пожаротушение зависит от категории пожарной опасности предприятия, степени огнестойкости строительных конструкций здания, объема производственного помещения.

Одним из основных условий, которым должны удовлетворять наружные водопроводы, является обеспечение постоянного давления в водопроводной сети, поддерживаемого постоянно действующими насосами, водонапорной башней или пневматической установкой. Это давление часто определяют из условия работы внутренних пожарных кранов.

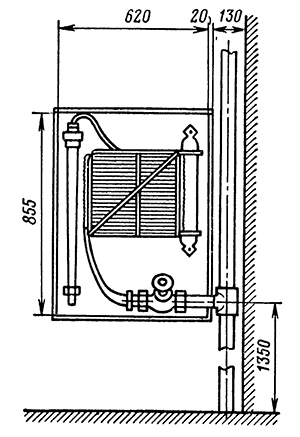

Для того чтобы обеспечить тушение пожара в начальной стадии его возникновения, в большинстве производственных и общественных зданий на внутренней водопроводной сети устанавливают внутренние пожарные краны (рис. 88).

Рис. 88. Схема внутреннего пожарного крана

Рис. 89. Спринклерная головка

По способу создания давления воды противопожарные водопроводы подразделяются на противопожарные водопроводы высокого и низкого давлений.

Пожарные водопроводы высокого давления устраивают таким образом, чтобы давление в водопроводе постоянно было достаточным для непосредственной подачи воды от гидрантов — важнейшей арматуры водопроводных сетей, служащей для отбора воды на пожарные нужды, или стационарных лафетных стволов.

Из водопроводов низкого давления передвижные пожарные автонасосы или мотопомпы забирают воду через пожарные гидранты и подают ее под необходимым давлением к месту пожара.

Система пожарных водопроводов находит применение в различных комбинациях: выбор той или иной системы зависит от характера производства, занимаемой им территории и т. п. К установкам водяного пожаротушения относятся спринклерные и дренчерные установки.

Спринклерная установка представляет собой разветвленную, заполненную водой систему труб, оборудованную спринклерными головками (рис. 89). Выходные отверстия спринклерных головок закрываются легкоплавкими замками, которые при воздействии определенной температуры (замки рассчитаны на 72, 93, 141 и 182° С) распаиваются и вода из системы под давлением выходит из отверстия головки и орошает конструкции помещения и оборудование в зоне действия спринклерной головки.

При защите неотапливаемых помещений применяют спринклерную установку воздушной системы, в которой трубопроводы заполнены не водой, а сжатым воздухом с использованием вместо водяного контрольно-сигнального клапана воздушного клапана. Вода в такой системе расположена только до контрольно-сигнального клапана, а после него в системе находится сжатый воздух. Следовательно, при вскрытии головок в воздушной системе выходит воздух и только после этого она начинает заполняться водой.

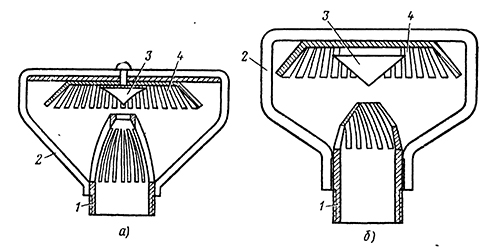

Дренчерные установку представляют собой систему трубопроводов, на которых расположены специальные головки-дренчеры с диаметром открытых выходных отверстий 8, 10 и 12,7 мм лопастного или розеточного типа, рассчитанных на орошение не более 12 м2 площади пола. Дренчерный распылитель с продольными щелями (рис. 90, а) позволяет равномерно оросить 210 м2 площади пола, если он расположен пад полом на высоте 5,2 м; распылитель с винтовыми щелями (рис. 90, б) дает возможность получить распыленную воду более мелкой дисперсности. По конструкции он почти не отличается от распылителя с продольными щелями, однако имеет значительно меньшие размеры. Распылитель с винтовыми щелями обеспечивает равномерное орошение от 46 до 116 м2 площади пола в зависимости от высоты его расположения над полом и давления у насадки. Дренчеры устанавливают как для тушения пожара, так и для создания водяных завес с целью изоляции очагов огня и предотвращения его распространения. Дренчерные установки могут быть ручного и автоматического действия. При ручном действии дренчерная установка приводится в работу открыванием задвижки, после чего вода заполняет систему и выливается через головки-дренчеры. Дренчерные системы автоматического действия выполняются обособленными или объединяются со спринклерными установками с общими питательными трубопроводами и контрольно-сигнальными клапанами.

Рис. 90. Дренчерная головка: а — распылитель с продольными щелями; б — распылитель с винтовыми щелями; 1 — корпус; 2 — дуга; 3 — дефлектор; 4 — розетка

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой. Огнегасительные свойства пены определяются ее кратностью — отношением объема пены к объему ее жидкой фазы, стойкостью, дисперсностью и вязкостью. На эти свойства пены оказывают влияние также природа горючего вещества, условия протекания пожара и подачи пены.

В зависимости от способа и условий получения огнегасительные пены подразделяются на химические и воздушно-механические.

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном растворе минеральных солей, содержащем пенообразующее вещество.

Источник

Способы и средства тушения пожаров. В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили следующие способы прекращения горения:

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили следующие способы прекращения горения:

— изоляция горючего вещества от окислителя (например, пеной) или разбавление окислителя негорючими газами до концентраций, при которых невозможны окислительно-восстановительные реакции;

— охлаждение зоны горения или самих горящих веществ ниже температуры воспламенения горючих веществ и материалов;

— интенсивное торможение скорости химической реакции горения путём введения в зону горения ингибиторов – химических веществ, замедляющих реакцию горения;

— механический срыв пламени воздействием на него сильной струёй газа или воды.

Вещества, которые способствуют созданию перечисленных выше условий, называются огнетушащими. Они должны обладать высоким эффектом тушения при относительно малом расходе, быть дешёвыми и безопасными в обращении, не причинять вреда материалам и предметам. Основными огнегасительными веществами являются вода, водяной пар, инертные газы, углекислый газ, пены, галоидоуглеводороды и порошковые составы.

Вода – наиболее распространённое средство тушения пожаров. Она может применяться самостоятельно или в смеси с различными химикатами. Основным огнетушащим эффектом воды является охлаждение. Причиной хорошего теплопоглощения воды являются высокие удельная теплоёмкость и теплота парообразования, причём тепло, отнятое из очага пожара, поглощается водой и отводится паром (при нагревании 1 л воды до 100 °С поглощается 419 кДж, а при испарении — 2260 кДж). При испарении объём воды увеличивается в 1700 раз, благодаря чему кислород воздуха вытесняется из зоны горения водяным паром. Смоченные водой поверхности горючих веществ тоже ограничивают доступ кислорода, замедляя окислительный процесс.

Воду применяют для тушения в виде компактной струи или в распылённом состоянии. Воду используют для тушения твёрдых, жидких и газообразных горючих веществ. Исключение составляют те вещества, которые, вступая в реакцию с водой, способствуют развитию пожара. Например, карбид кальция выделяет ацетилен, который горит и может стать причиной взрыва.

Поскольку вода проводит электрической ток, тушение водой электроустановок, находящихся под напряжением, без принятия мер безопасности не допускается. Противопоказано тушить водой горючие жидкости.

Огнегасительную эффективность воды можно повысить добавлением к ней различных химикатов (карбоната натрия, бикарбоната калия, каустической соды, поташа, глауберовой соли, хлористого кальция и др.).

Водяной пар применяют для тушения пожаров в помещениях объёмом до 500 м 3 и небольших пожаров на открытых площадках и установках. Пар увлажняет горящие предметы и снижает концентрацию кислорода.

Инертные газы, применяемые для тушения загораний в сравнительно небольших по объёму помещениях, снижают концентрацию кислорода в воздухе и уменьшают тепловой эффект реакции за счёт потерь на нагревание. К газам, вытесняющим кислород при горении, относят, например, азот, аргон, гелий и др. Однако большая концентрация инертных газов может привести к потере сознания и гибели человека.

Углекислый газ (СО2) является незаменимым средством для тушения небольших очагов возгорания, а также загоревшихся электроустановок под напряжением. При выпуске из баллона происходит сильное охлаждение газа и образуются белые хлопья твёрдого диоксида углерода, которые в очаге горения испаряются, понижая температуру и уменьшая концентрацию кислорода.

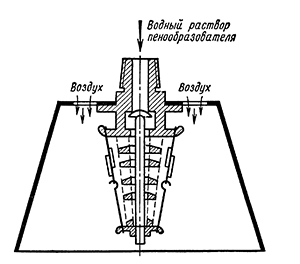

Огнегасительные пены применяются для тушения твёрдых и жидких горючих веществ, не вступающих во взаимодействие с водой. Пена представляет собой массу пузырьков газа, заключённых в тонкие оболочки жидкости. Растекаясь по поверхности горящего вещества, пена изолирует очаг горения. По способу приготовления пены подразделяются на химические и воздушно-механические. Химическая пена получается при взаимодействии щелочного и кислотного растворов в присутствии пенообразователя. При этом образуется углекислый газ, пузырьки которого обволакиваются водой с пенообразователем. В результате создаётся устойчивая пена. Исходные вещества применяются в виде водных растворов или сухих пенопорошков. Химическая пена электропроводна и не позволяет тушить электроустановки, находящиеся под напряжением. Воздушно-механическая пена представляет собой смесь воздуха (90 %), воды (9,7 %) и пенообразователя (0,3 %). Пену получают с помощью воздушно-пенных стволов. Покрывая предметы и материалы, она хорошо защищает их от воздействия лучистой теплоты, предотвращая воспламенение. Огнегасительное действие пены определяется эффектом охлаждения и изоляции.

Галоидоуглеводороды являются предельными углеводородами, у которых один или несколько атомов водорода замещены атомами галоидов (фтора, брома, хлора). При нормальной температуре они являются жидкостями, которые плохо растворяются в воде. Основным огнегасительным свойством галоидоуглеводородов является тормозящее действие радикалов, на которые они распадаются под воздействием высоких температур. Применяются они в основном для тушения пожаров ЛВЖ, а также электроустановок под напряжением. Галоидоуглеводороды имеют высокую морозоустойчивость, а после тушения пожара полностью испаряются. В то же время они токсичны.

Порошковые составы (например, на основе бикарбоната натрия или фосфатов аммония) имеют хорошую огнегасительную эффективность и применяются для тушения твёрдых, жидких и газообразных веществ. Огнегасительный эффект порошков заключается в торможении химических процессов горения и изолировании зоны. Кроме того, порошок проникает в поры твёрдых горючих материалов и препятствует доступу кислорода к очагу горения. Образующиеся из порошка продукты исполняют роль огнестойкой пропитки, препятствующей повторному воспламенению. Порошки хорошо сохраняются при температурах от минус 50 до плюс 60 °С и могут эксплуатироваться в этом же интервале температур, они нетоксичны, неэлектропроводны, их можно транспортировать по шлангам и трубопроводам, а порошковое облако создаёт защиту от теплового излучения. В то же время порошки не оказывают охлаждающего действия, в результате чего может произойти повторное воспламенение, а при использовании порошков в закрытых помещениях создаётся сильное запыление.

Источник