Тепловые сети. Способы прокладки теплопроводов

Тепловая энергия в виде горячей воды или пара транспортируется от источника теплоты (ТЭЦ или крупной котельной) к тепловым потребителям по специальным трубопроводам, называемым тепловыми сетями.

Тепловая сеть — один из наиболее дорогостоящих и трудоемких элементов систем централизованного теплоснабжения. Она представляет собой теплопроводы — сложные сооружения, состоящие из соединённых между собой сваркой стальных труб, тепловой изоляции, компенсаторов тепловых удлинений, запорной и регулирующей арматуры, строительных конструкций, подвижных и неподвижных опор, камер, дренажных и воздухоспускных устройств. Проектирование тепловых сетей производят с учётом положений и требований СНиП 2.04.07—86 «Тепловые сети».

По количеству параллельно проложенных теплопроводов тепловые сети могут быть однотрубными, двухтрубными и многотрубными. Однотрубные сети наиболее экономичны и просты. В них сетевая вода после систем отопления и вентиляции должна полностью использоваться для горячего водоснабжения. Однотрубные тепловые сети являются прогрессивными, с точки зрения значительного ускорения темпов строительства тепловых сетей. В трехтрубных сетях две трубы используют в качестве подающих для подачи теплоносителя с разными тепловыми потенциалами, а третью трубу в качестве общей обратной. В четырехтрубных сетях одна пара теплопроводов обслуживает системы отопления и вентиляции, а другая — систему горячего водоснабжения и технологические нужды.

В настоящее время наибольшее распространение получили двухтрубные тепловые сети, состоящие из подающего и обратного теплопроводов для водяных сетей и паропровода с конденсатопроводом для паровых сетей. Благодаря высокой аккумулирующей способности воды, позволяющей осуществлять дальнее теплоснабжение, а также большей экономичности и возможности центрального регулирования отпуска теплоты потребителям, водяные сети имеют более широкое применение, чем паровые.

Водяные тепловые сети по способу приготовления воды для горячего водоснабжения разделяются на закрытые и открытые. В закрытых сетях для горячего водоснабжения используется водопроводная вода, нагреваемая сетевой водой в водоподогревателях. При этом сетевая вода возвращается на ТЭЦ или в котельную. В открытых сетях вода для горячего водоснабжения разбирается потребителями непосредственно из тепловой сети и после использования её в сеть уже не возвращается. Качество воды в открытой тепловой сети должно отвечать требованиям ГОСТ 2874—82*.

Тепловые сети разделяют на магистральные, прокладываемые на главных направлениях населенных пунктов, распределительные — внутри квартала, микрорайона и ответвления к отдельным зданиям.

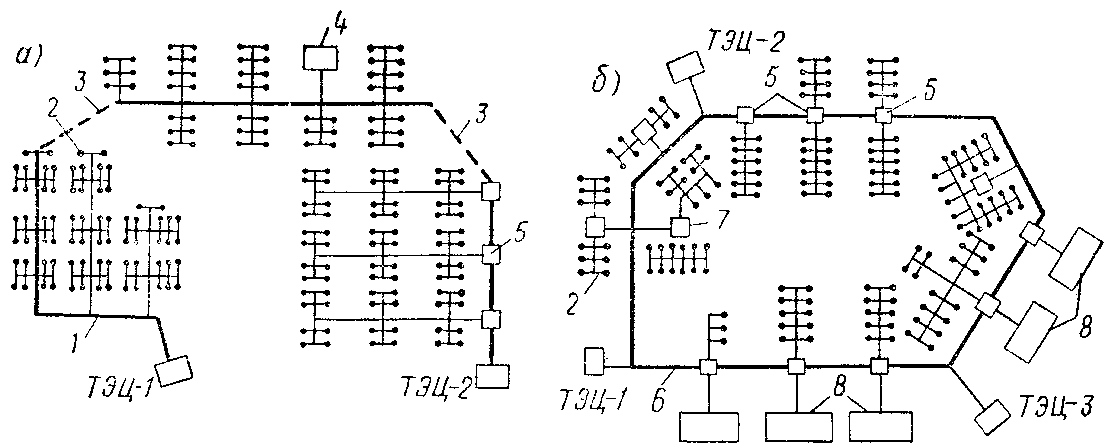

| Рис. 9.2 |

Радиальные сети (тупиковые) (рис. 9.2а) сооружают с постепенным уменьшением диаметров теплопроводов в направлении от источника теплоты. Такие сети наиболее просты и экономичны по начальным затратам. Их основной недостаток — отсутствие резервирования. Во избежание перерывов в теплоснабжении (в случае аварии на магистрали радиальной сети прекращается теплоснабжение потребителей, присоединенных на аварийном участке) должно предусматриваться резервирование подачи теплоты потребителям за счёт устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов и совместной работы источников теплоты (если их несколько). Радиус действия водяных сетей во многих городах достигает значительной величины (15—20 км).

Устройством перемычек тепловая сеть превращается в радиально-кольцевую, происходит частичный переход к кольцевым сетям. Для предприятий, в которых не допускается перерыв в теплоснабжении, предусматривают дублирование или кольцевые (с двусторонней подачей теплоты) схемы тепловых сетей (рис. 9.2б). Хотя кольцевание сетей существенно удорожает их, но зато в крупных системах теплоснабжения значительно повышается надёжность теплоснабжения, создаётся возможность резервирования, а также повышается качество гражданской обороны.

Паровые сети устраивают преимущественно двухтрубными. Возврат конденсата осуществляется, по отдельной трубе — конденсатопроводу. Пар от ТЭЦ по паропроводу со скоростью 40—60 м/с и более идёт к месту потребления. В тех случаях, когда пар используется в теплообменниках, конденсат его собирается в конденсатных баках, откуда насосами по конденсатопроводу возвращается на ТЭЦ.

| Рис. 9.3 |

По способу прокладки тепловые сети делят на подземные и надземные (воздушные). Надземная прокладка труб (на отдельно стоящих мачтах или эстакадах, на кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на территориях промышленных предприятий, при сооружении тепловых сетей вне черты города, при пересечении оврагов и т.д. (рис. 9.3). Надземная прокладка тепловых сетей рекомендуется преимущественно при высоком стоянии грунтовых вод.

Преобладающим способом прокладки трубопроводов тепловых сетей является подземная прокладка: в проходных каналах и коллекторах совместно с другими коммуникациями; в полупроходных и непроходных каналах; бесканальная (в защитных оболочках различной формы и с засыпной теплоизоляцией).

Наиболее совершенный, но и более дорогой способ представляет собой прокладка теплопроводов в проходных каналах , которые применяют при наличии нескольких теплопроводов больших диаметров. При температуре воздуха в каналах более 50°С предусматривают естественную или механическую вентиляцию.

Тепловые сети в целом, особенно магистральные, являются серьёзным и ответственным сооружением. Их стоимость, по сравнению с затратами на строительство ТЭЦ, составляет значительную часть. Распределение стоимости прокладки тепловых сетей между строительными, монтажными и изоляционными работами может быть представлено в следующем виде: 1) стоимость строительных работ для внутриквартальных и межквартальных тепловых сетей в сухих грунтах составляет 80% и в мокрых — 90% общей стоимости трассы, остальные 1O—20% соответственно составляют стоимость монтажных и изоляционных работ; 2) стоимость строительных работ для магистральных тепловых сетей в сухих грунтах составляет в среднем 55%, в мокрых — 75%.

Бесканальный способ прокладки теплопровода — самый дешёвый. Применение его позволяет снизить на 30—40% строительную стоимость тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расход строительных материалов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе. Монтаж теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном блоков в траншею и сварке стыков.

Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия до верха перекрытия канала или коллектора принимается, м: при наличии дорожного покрытия — 0,5, без дорожного покрытия — 0,7, до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,7, до верха перекрытия камер — 0,3.

В настоящее время свыше 80% тепловых сетей проложены в непроходных каналах, около 10% — надземные, 4% — в проходных каналах и тоннелях и около 6% — бесканальные. Средний срок службы подземных канальных теплопроводов вдвое меньше нормативного и не превышает в среднем 10—12 лет, а бесканальных с изоляцией на битумовяжущей основе — не более 6—8 лет. Основной причиной повреждений является наружная коррозия, возникающая из-за отсутствия или некачественного нанесения антикоррозионных покрытий, неудовлетворительного качества или состояния покровных слоёв, допускающих избыточное увлажнение изоляции, а также вследствие затопления каналов из-за неплотностей конструкций. Как у нас в стране, так и за рубежом ведётся постоянный поиск, а в последние годы особенно интенсивно, в направлении повышения долговечности теплопроводов, надёжности их работы и снижения затрат на их сооружение.

Источник

Способы прокладки тепловых сетей

Наиболее распространенными конструкциями теплопроводов являются подземные.

Подземные теплопроводы. Все конструкции подземных теплопроводов можно разделить на две группы: канальные и бесканальные.

В канальных теплопроводах изоляционная конструкция разгружена от внешних нагрузок грунта стенками канала.

В бесканальных теплопроводах изоляционная конструкция испытывает нагрузку грунта.

Каналы сооружаются проходными и непроходными.

В настоящее время большинство каналов для теплопроводов сооружается из сборных железобетонных элементов, заранее изготовленных на заводах или специальных полигонах. Сборка этих элементов на трассе выполняется при помощи транспортно-подъемных механизмов. Устройство в грунте траншей для сооружения подземных теплопроводов, как правило, осуществляется экскаваторами. Все это позволяет значительно ускорить строительство тепловых сетей и снизить их стоимость.

Из всех подземных теплопроводов наиболее надежными, зато и наиболее дорогими по начальным затратам являются теплопроводы в проходных каналах.

Основное преимущество проходных каналов — постоянный доступ к трубопроводам. Проходные каналы позволяют заменять и добавлять трубопроводы, проводить ревизию, ремонт и ликвидацию аварий на трубопроводах без разрушения дорожных покрытий и разрытия мостовых. Проходные каналы применяются обычно на выводах от теплоэлектроцентралей и на основных магистралях промплощадок крупных предприятий. В последнем случае в общем проходном канале прокладываются все трубопроводы производственного назначения (паропроводы, водоводы, трубопроводы сжатого воздуха).

В тех случаях, когда количество параллельно прокладываемых трубопроводов невелико (два-четыре), но постоянный доступ к ним необходим, например при пересечении автомагистралей с усовершенствованными покрытиями, теплопроводы сооружаются в полупроходных каналах. Габаритные размеры полупроходных каналов выбирают из условия прохода по ним человека в полусогнутом состоянии.

Большинство теплопроводов прокладывается в непроходных каналах или бесканально.

Теплопроводы в непроходных каналах. Для надежной и долговечной работы теплопровода необходима защита канала от поступления в него грунтовых или поверхностных вод. Как правило, нижнее основание канала должно быть выше максимального уровня грунтовых вод.

Для защиты от поверхностных вод наружная поверхность канала (стены и перекрытия) покрывается оклеенной гидроизоляцией из битумных материалов.

При прокладке в непроходных каналах габариты каналов выбираются из условия размещения в них трубопроводов и выполнения всех работ по монтажу и ремонту только при вскрытии канала с поверхности земли. Проход обслуживающего персонала в канале без снятия перекрытия невозможен.

Типовые железобетонные непроходные каналы в серии 3.006-2, лобковые типов КЛ и КЛп, показаны на рис. (8.4).

Типоразмеры каналов выбираются по диаметрам трубопроводов и допустимым расстояниям в свету между трубопроводами и строительными конструкциями (прил. 23).

При этом трубопроводы укладываются на скользящих опорах, которые опираются на железобетонные подушки, устанавливаемые на дне канала. Рекомендуемые способы размещения трубопроводов приведены на рис. 8.5. и в прил…

При бесканальной прокладкетрубопроводы укладываются непосредственно в грунт без канала, а тепловая изоляция или непосредственно соприкасается с грунтом, или имеет защиту в виде какой – либо оболочки.

|

Рис. 8.4. Непроходные каналы:

а — непроходные каналы одноячейковые лотковые типа КЛ; б- двухячейковые лотковые типа 2КЛ; в- одноячейковые лотковые типа КЛп; г-двухячейковые лотковые типа 2КЛп;

1- песчаная подготовка; 2- лоток; 3- плита перекрытия; 4- цементная заливка; 6 – плита днища

|

Рис. 8.5. Размещение в непроходных каналах трубопроводов:

а – двух; б – нескольких

Бесканальная прокладка является одним из самых простых и дешевых, выполняется с наименьшим расходом строительных материалов и в минимальные сроки (конкурируют с надземной прокладкой), но не менее удобна, чем надземная, так как требует разрытия грунта для осмотра и ремонта сетей. Основной недостаток бесканальной прокладки – трудность защиты изоляции от проникновения в нее влаги. Она требует применения специальных гидрофобных материалов и тщательного производства строительных работ. В настоящее время разработаны следующие виды бесканальной прокладки: трубопроводы в монолитных оболочках, литые (сборно-литые) и засыпные (рис. 8.6) и в зависимости от характера восприятия весовых нагрузок: разгруженные и неразгруженные.

Рис. 8.6. Типы бесканальных теплопроводов

а — в сборной и монолитной оболочке; б — литые и сборно-литые; в — засыпные

К разгруженным относятся конструкции, в которых теплоизоляционное покрытие обладает достаточной механической прочностью и разгружает трубопроводы от внешних нагрузок (веса грунта, веса проходящего на поверхности транспорта и т. п.). К ним относятся литые (сборно-литые) и монолитные оболочки.

В неразгруженных конструкциях внешние механические нагрузки передаются через тепловую изоляцию непосредственно на трубопровод. К ним относятся засыпные теплопроводы.

При бесканальной прокладке особенно большое значение имеет защита теплопроводов от воздействий грунтовых и поверхностных вод и блуждающих токов. С этой целью применяют антикоррозионные покрытия поверхности труб, влагозащитные оболочки и электрохимическую защиту, а также устраивают попутный дренаж с песчаной и гравийной подсыпкой.

На рис. 8.7 показан разрез двухтрубного бесканального теплопровода в монолитных оболочках.

Надземные теплопроводы. Надземные теплопроводы обычно укладываются на отдельно стоящих опорах (низких или высоких) (рис. 8.8), на вантовых конструкциях, подвешенных к пилонам мачт, на эстакадах (рис. 8.9). В СССР были разработаны типовые конструкции надземных теплопроводов на отдельно стоящих высоких и низких железобетонных опорах (серии ИС-01-06 и ИС-01-07)

Рис. 8.7. Общий вид двухтрубного бесканального теплопровода в монолитных оболочках

1 — подающий теплопровод; 2 — обратный теплопровод; 3 — гравийный фильтр; 4 — песчаный фильтр; 5 — дренажная труба; 6 — бетонное основание (при слабых грунтах)

. При прокладке теплопроводов на низких опорах расстояние между нижней образующей изоляционной оболочки трубопровода и поверхностью земли принимается не менее 0,35 м при ширине группы труб до 1,5 м и не менее 0,5 м при ширине группы труб более 1,5 м.

Рис. 8.8. Надземный теплопровод на отдельно стоящих опорах (мачтах)

Материалы для мачт выбираются в зависимости от типа и назначения теплопровода. Наиболее подходящим материалом для мачт стационарных конструкций является железобетон. В местах установки арматуры трубопроводов необходимо предусмотреть приспособление для удобного подъема обслуживающего персонала и безопасного обслуживания арматуры. В этих местах обычно устраиваются площадки с ограждениями и постоянными лестницами.

Рис. 8.9. Прокладка теплопровода по эстакаде

На подземных теплопроводах оборудование, требующее обслуживания (задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные устройства, спускники, воздушники и др.), размещают в специальных камерах, а гибкие компенсаторы — в нишах. Камеры и ниши, как и каналы, сооружают из сборных железобетонных элементов. Конструктивно камеры выполняют подземными или с надземными павильонами. Подземные камеры устраивают при трубопроводах небольших диаметров и применении задвижек с ручным приводом. Камеры с надземными павильонами обеспечивают лучшее обслуживание крупногабаритного оборудования, в частности, задвижек с электро- и гидроприводами, которые устанавливают обычно при диаметрах трубопроводов 500 мм и более.

Габаритные размеры камер выбирают из условия обеспечения удобства и безопасности обслуживания оборудования. Для входа в подземные камеры в углах по диагонали устраивают люки — не менее двух при внутренней площади до 6 м 2 и не менее четырех при большей площади. Диаметр люка принимают не менее 0,63 м. Под каждым люком устанавливают лестницы или скобы с шагом не более 0,4 м для спуска в камеры. Днище камер выполняют с уклоном >= >= 0,02 к одному из углов (под люком), где устраивают прикрываемые сверху решеткой приямки для сбора воды глубиной не менее 0,3 м и размерами в плане 0,4

Источник