Наиболее распространенный способ всасывания

Всасывание — это совокупность физиологических и физико-химических процессов транспорта питательных веществ, минеральных соединений и витаминов из полости пищеварительного тракта во внутреннюю среду организма (кровь, лимфу, тканевую жидкость). Всасывание веществ осуществляется на всем протяжении пищеварительного тракта. Но интенсивность этого процесса в разных ее отделах не одинакова. В ротовой полости всасывание компонентов пищи осуществляется в ничтожно малых объемах.

Практическое значение имеет всасывание лишь некоторых лекарственных веществ (например, нитроглицерина, валидола). В желудке всасывается небольшое количество воды, минеральных солей, аминокислот, глюкозы. В значительном количестве из желудка всасывается алкоголь. Основным местом всасывания питательных веществ, минеральных солей и воды является слизистая оболочка тонкого кишечника. В толстом кишечнике всасываются вода, некоторые минеральные соли и продукты микробного гидролиза компонентов пищи. Слизистая оболочка тонкого кишечника представляет собой специализированный орган всасывания. За счет складок, ворсинок и микроворсинок ее всасывательная поверхность возрастает в 300— 500 раз (в сравнении с ее площадью без учета перечисленных анатомо-гистологических образований) и составляет у человека около 200 м2. На 1 мм2 слизистой оболочки приходится от 30 до 40 ворсинок. На апикальной мембране энтероцита, обращенной в полость кишки, обнаружено от 1700 до 4000 микроворсинок. У взрослого человека имеется около 1010 энтероцитов. Следовательно, на 1 мм2 слизистой оболочки кишки приходится 50—100 млн. микроворсинок. Высокая интенсивность всасывания из тонкой кишки тесно сопряжена с высокой эффективностью гидролиза пищевых веществ, обусловленной механизмом мембранного пищеварения и пространственной близостью встроенных в мембрану энтероцита молекул ферментов и транспортных систем продуктов гидролиза.

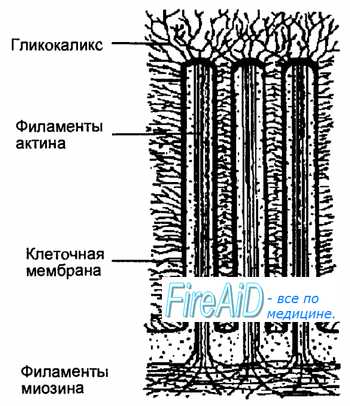

Процессу всасывания способствует взаимодействие филаментов белка актина микроворсинки с филаментами белка миозина щеточной каймы энтероцита (рис. 11.4).

В процессе гидролиза высокомолекулярных веществ и последующего всасывания продуктов гидролиза принимает участие гликокаликс на поверхности мембраны микроворсинки. Гликокаликс состоит из мукополисахаридных нитей, образующих слой толщиной около 0,1 мкм. Нити связаны друг с другом кальциевыми мостиками и образуют сеть, которая выполняет роль молекулярного сита, препятствующего проникновению к мембране микроворсинки высокомолекулярных веществ. Гликокаликс удерживает на поверхности кишечного эпителия слой слизи и образует единый комплекс, который адсорбирует из содержимого кишки гидролитические ферменты, продолжающие полостной гидролиз на поверхности энтероцита. На мембране микроворсинки процесс деполимеризации молекул пищевых веществ завершается. Образовавшиеся мономеры через мембрану микроворсинки поступают в энтероцит.

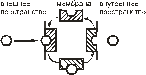

В транспорте питательных веществ в энтероцит важную роль играют микроциркуляторная система ворсинок и их сократительная деятельность. Сеть капилляров располагается непосредственно под базальной мембраной энтероцитов. Это способствует транспорту веществ через мембрану энте-роцита в кровь. Эндотелий капилляров имеет большое количество фенестр значительного размера (45—67 нм), через которые из межклеточных пространств в кровь проникают крупные молекулы и надмолекулярные структуры. При сокращении мускулатуры ворсинки из нее выжимается лимфа в более крупные лимфатические сосуды, а во время ее расслабления создается присасывающий эффект, так как возврату лимфы препятствуют клапаны лимфатических сосудов. Снижение давления в лимфатическом сосуде ворсинки способствует транспорту веществ из энтероцитов и межклеточных пространств между ними.

Источник

Механизмы всасывания лекарственных веществ

Всасывание (абсорбция) — это перенос лекарственного вещества из места введения в системный кровоток. Естественно, что при энтеральном способе введения ЛС, высвобождающееся из лекарственной формы, через эпителиальные клетки ЖКТ попадает в кровь, а затем уже распределяется по организму. Однако и при парентеральных путях введения ЛС, чтобы попасть к месту реализации своего фармакологического эффекта, должно, как минимум, пройти через эндотелий сосудов, т. е. при любом способе введения для достижения органа-мишени препарату необходимо проникнуть через разнообразные биологические мембраны эпителиальных и (или) эндотелиальных клеток.

Мембрана представлена бислоем липидов (фосфолипидов), пронизанных белками. Каждый фосфолипид имеет 2 гидрофобных «хвостика», обращенных внутрь, и гидрофильную «головку».

Существует несколько вариантов прохождения лекарственного вещества через биологические мембраны:

Фильтрация через поры.

Пассивная диффузия — основной механизм всасывания лекарств. Перенос лекарственных веществ осуществляется через липидную мембрану по градиенту концентрации (из области большей концентрации в область меньшей концентрации). При этом размер молекул не столь существенен как при фильтрации (рис. 2).

Рис. 2. Пассивная диффузия

Факторы, влияющие на скорость пассивной диффузии :

Поверхность всасывания (основным местом всасывания большей части ЛС является проксимальная часть тонкого кишечника).

Кровоток в месте всасывания (в тонком кишечнике он больше, чем в желудке, поэтому и всасывание больше).

Время контакта ЛС с всасывательной поверхностью (при усиленной перистальтике кишечника всасывание ЛС уменьшается, при ослабленной — увеличивается).

Степень растворимости ЛС в липидах (так как мембрана содержит липиды, то лучше всасываются липофильные (неполярные) вещества).

Степень ионизации ЛС. Если ЛС при значениях рН, свойственных средам организма, находится главным образом в неионизированном виде, оно лучше растворимо в липидах и хорошо проникает через биологические мембраны. Если вещество ионизировано, оно плохо проникает через мембраны, но обладает лучшей водорастворимостью.

Жидкости организма в физиологических условиях имеют рН 7,3–7,4. Иной рН имеют содержимое желудка и кишечника, моча, воспаленные ткани и ткани в состоянии гипоксии. рН среды определяет степень ионизации молекул слабых кислот и слабых оснований (слабых оснований среди ЛС больше, чем слабых кислот) согласно формуле Гендерсона-Хассельбаха.

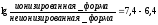

Для слабых кислот :

для слабых оснований :

Зная рН среды и рКа вещества (табличные данные) можно определить степень ионизации лекарства, а значит, и степень его всасывания из ЖКТ, реабсорбции или экскреции почками при разных значениях рН мочи.

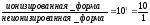

Рассчитать всасываемость атропина (рКа 9,7) в желудке (рН 2,0). Атропин — это слабое основание.

Отсюда следует, что неионизированных форм атропина в кислой среде желудка значительно меньше, чем ионизированных (на 1 неионизированную форму приходится 10 7,7 ионизированных), а значит, в желудке он всасываться практически не будет.

Определить, будет ли фенобарбитал (рКа 7,4) реабсорбироваться в «кислой» моче (рН 6,4). Фенобарбитал — слабое основание.

Отсюда следует, что неионизированных молекул фенобарбитала в этих условиях в 10 раз меньше, чем ионизированных, следовательно, он будет плохо реабсорбироваться в «кислой» моче и хорошо выводиться.

При передозировке фенобарбитала подкисление мочи является одним из методов борьбы с интоксикацией.

Фильтрация осуществляется через поры, имеющиеся между клетками эпидермиса слизистой оболочки ЖКТ, роговицы, эндотелия капилляров и так далее (большинство капилляров мозга не имеет таких пор (рис. 3)). Эпителиальные клетки разделены очень узкими промежутками, через которые проходят только небольшие водорастворимые молекулы (мочевина, аспирин, некоторые ионы).

Рис. 3. Фильтрация

Активный транспорт — это транспорт ЛС против градиента концентрации. Для этого вида транспорта необходимы энергетические затраты и наличие специфической системы переноса (рис. 4). Механизмы активного транспорта высокоспецифичны, они сформировались в процессе эволюции организма и необходимы для реализации его физиологических потребностей. В силу этого ЛС, проникающие через клеточные мембраны посредством активного транспорта, близки по своей химической структуре к естественным для организма веществам (например, некоторые цитостатики — аналоги пуринов и пиримидинов).

Рис. 4. Активный транспорт

Пиноцитоз. Суть его состоит в том, что переносимое вещество контактирует с определенным участком поверхности мембраны и этот участок прогибается внутрь, края углубления смыкаются, образуется пузырек с транспортируемым веществом. Он отшнуровывается от внешней поверхности мембраны и переносится внутрь клетки (напоминает фагоцитоз микробов макрофагами). Лекарственные вещества, молекулярная масса которых превышает 1000, могут войти в клетку только с помощью пиноцитоза. Таким образом переносятся жирные кислоты, фрагменты белков, витамин В12. Пиноцитоз играет незначительную роль во всасывании лекарств (рис. 5).

Рис. 5. Пиноцитоз

Перечисленные механизмы «работают», как правило, параллельно, но преобладающий вклад вносит обычно один из них. Какой именно — зависит от места введения и физико-химических свойств ЛС. Так, в ротовой полости и желудке, главным образом, реализуются пассивная диффузия, в меньшей степени — фильтрация. Другие механизмы практически не задействованы. В тонком кишечнике нет препятствий к реализации всех вышеуказанных механизмов всасывания. В толстом кишечнике и прямой кишке преобладают процессы пассивной диффузии и фильтрации. Они же являются основными механизмами всасывания ЛС через кожу.

Вариант 2. (неточно)

Ингаляционным путем вводят следующие лекарственные формы :

газообразные вещества (летучие анестезирующие средства);

мелкодисперсные порошки (натрия кромогликат).

Данный способ введения обеспечивает как местное (адреномиметики), так и системное (средства для наркоза) действие. Ингаляции лекарств производят с помощью специальной аппаратуры (от простейших спрей-баллончиков для самостоятельного применения больным до стационарных аппаратов). Учитывая тесный контакт вдыхаемого воздуха с кровью, а также огромную альвеолярную поверхность, скорость резорбции лекарств очень высока. Ингаляторно не применяют лекарственные средства, обладающие раздражающими свойствами. Нужно помнить, что при ингаляциях вещества сразу поступают в левые отделы сердца через легочные вены, что создает условия для проявления кардиотоксического эффекта.

быстрое развитие эффекта;

возможность точного дозирования;

отсутствие пресистемной элиминации.

необходимость использования сложных технических устройств (наркозные аппараты);

Источник

Библиотека

С.Т. Метельский доктор биологических наук, главный научный сотрудник ГУ НИИ Общей патологии и патофизиологии РАМН; контактная информация для переписки — S.T.Metelsky@gmail.com ; Москва, 125315, Балтийская 8.

Цель лекции. Рассмотреть физиологические механизмы всасывания в желудочнокишечном тракте (ЖКТ).

Основные положения. В литературе данные вопросы освещаются с трех сторон: 1) топография всасывания веществ в различных отделах ЖКТ – желудок, двенадцатиперстная кишка, тощая, подвздошная и толстая кишка; 2) основные функции энтероцитов; 3) основные механизмы всасывания в кишечнике. Рассмотрено 7 основных механизмов всасывания веществ в кишечнике.

Заключение. Из всего ЖКТ тощая и подвздошная кишка характеризуются самым широким спектром всасывания различных соединений. Понимание физиологических механизмов всасывания в тонкой кишке имеет большое значение в практической гастроэнтерологии.

Ключевые слова:

Всасывание, ионы, натрий, нутриенты, желудочнокишечный тракт, простая диффузия, облегченная диффузия, осмос, фильтрация, околоклеточный транспорт, активный транспорт, сопряженный транспорт, вторично-энергизованный транспорт, эндоцитоз, трансцитоз, Р-гликопротеин.

Основные механизмы всасывания

Основные механизмы всасывания

Всасывание в различных отделах желудочно-кишечного тракта

В желудке всасывается 20% потребленного алкоголя, а также короткоцепочечные жирные кислоты. В двенадцатиперстной кишке – витамины A и B1, железо, кальций, глицерин, жирные кислоты, моноглицериды, аминокислоты, моно- и дисахариды. В тощей кишке – глюкоза, галактоза, аминокислоты и дипептиды, глицерин и жирные кислоты, моно- и диглицериды, медь, цинк, калий, кальций, магний, фосфор, йод, железо, жирорастворимые витамины D, E и K, значительная часть комплекса витаминов В, витамин С и остатки алкоголя. В подвздошной кишке – дисахариды, натрий, калий, хлорид, кальций, магний, фосфор, йод, витамины C, D, E, K, B1, B2, B6, B12 и большая часть воды. В толстой кишке – натрий, калий, вода, газы, некоторые жирные кислоты, образовавшиеся при метаболизме растительных волокон и непереваренного крахмала, витамины, синтезированные бактериями, – биотин (витамин Н) и витамин К.

Основные функции энтероцитов

Основные механизмы всасывания соединений в кишечнике

На рис. 2 представлены основные механизмы всасывания веществ. Рассмотрим указанные механизмы более подробно.

Пресистемный метаболизм, или метаболизм (эффект) первого прохождения кишечной стенки. Явление, при котором концентрация вещества перед попаданием в кровеносное русло резко снижается. При этом если введенное вещество является субстратом P-гликопротеина (см. ниже), его молекулы могут неоднократно поступать в энтероциты и выводиться из него, в результате чего вероятность метаболизма данного соединения в энтероцитах возрастает.

P-гликопротеин в большом количестве экспрессирован в нормальных клетках, выстилающих кишечник, проксимальные канальцы почек, капилляры гематоэнцефалического барьера, и в клетках печени. Транспортеры типа P-гликопротеина являются членами надсемейства самого большого и наиболее древнего семейства транспортеров, представленного в организмах от прокариотов до человека. Это трансмембранные белки, функцией которых является транспорт широкого спектра

|  |

веществ через вне- и внутриклеточные мембраны, включая продукты метаболизма, липиды и лекарственные вещества. Такие белки классифицируются как АТФ-связывающие кассетные транспортеры (АВС-транспортеры) на основании их последовательности и устройства АТФ-связывающего домена. АВС-транспортеры влияют на невосприимчивость к лекарственным средствам опухолей, кистозного фиброза, устойчивость бактерий ко многим лекарственным препаратам и некоторые другие явления.

Пассивный перенос веществ через эпителиальный пласт. Пассивный транспорт веществ через монослой энтероцитов протекает без затрат свободной энергии и может осуществляться или трансклеточным, или околоклеточным путем. К этому виду транспорта относятся простая диффузия (рис. 3), осмос (рис. 4) и фильтрация (рис. 5). Движущей силой диффузии молекул растворенного вещества является его концентрационный градиент.

Зависимость скорости диффузии вещества от его концентрации линейна.Диффузия – это наименее специфичный и самый, по-видимому, медленный процесс транспорта. При осмосе, представляющем собой разновидность диффузионного переноса, происходит перемещение в соответствии с концентрационным градиентом свободных (не связанных с веществом) молекул растворителя (воды).

|  |

Процесс фильтрации заключается в переносе раствора через пористую К пассивному переносу веществ через мембраны относится также облегченная диффузия – перенос веществ с помощью транспортеров, т. е. специальных каналов или пор (рис. 6). Облеченная диффузия обладает специфичностью к субстрату. Зависимость скорости процесса при достаточно высоких концентрациях переносимого вещества выходит на насыщение, поскольку перенос очередной молекулы тормозится ожиданием, когда транспортер освободится от переноса предыдущей.

Околоклеточный транспорт – это транспорт соединений между клетками через область плотных контактов (рис. 7), он не требует затрат энергии. Структура и проницаемость плотных контактов тонкой кишки в настоящее время активно исследуются и дискутируются. Например, известно, что за селективность плотных контактов для натрия отвечает клаудин-2.

Другая возможность состоит в том, что межклеточный перенос осуществляется благодаря некоторым дефектам в эпителиальном пласте. Такое движение может происходить по межклеточным областям в тех местах, где происходит слущивание отдельных клеток.

Эндоцитоз, экзоцитоз, рецепторопосредованный транспорт (рис. 8) и трансцитоз. Эндоцитоз – это везикулярный захват жидкости, макромолекул или небольших частиц в клетку. Существуют три механизма эндоцитоза: пиноцитоз (от греческих слов «пить» и «клетка»), фагоцитоз (от греческих слов «поедать» и «клетка») и рецепторопосредованный эндоцитоз или клатрин-зависимый эндоцитоз. Нарушения указанного механизма приводят к развитию определенных заболеваний. Многие кишечные токсины, в частности холерный, попадают в энтероциты именно по этому механизму.

При пиноцитозе гибкая плазматическая мембрана образует впячивание (инвагинация) в виде ямки. Такая ямка заполняется жидкостью из внешней среды. Затем она отшнуровывается от мембраны и в виде везикулы продвигается в цитоплазму, где ее мембранные стенки перевариваются, а содержимое высвобождается. Благодаря такому процессу клетки могут поглощать как крупные молекулы, так и различные ионы, не способные проникнуть через мембрану самостоятельно. Пиноцитоз часто наблюдается в клетках, функция которых связана со всасыванием. Это чрезвычайно интенсивный процесс: в некоторых клетках 100% плазматической мембраны поглощается и восстанавливается всего за час.

При фагоцитозе (явление открыто русским ученым И.И. Мечниковым в 1882 г.) выросты цитоплазмы захватывают капельки жидкости, содержащие какие-либо плотные (живые или неживые) частицы (до 0,5 мкм), и втягивают их в толщу цитоплазмы, где гидролизующие ферменты переваривают поглощенный материал, разрушая его до таких фрагментов, которые могут быть усвоены клеткой. Фагоцитоз осуществляется с помощью клатрин-независимого актин-зависимого механизма; это – основной механизм защиты организма хозяина от микроорганизмов. Фагоцитоз поврежденных или постаревших клеток необходим для обновления тканей и заживления ран.

При рецепторопосредованном эндоцитозе (см. рис. 8) для переноса молекул используются специфические поверхностные рецепторы. Этот механизм обладает следующими свойствами – специфичность, способность к концентрированию лиганда на поверхности клетки, рефрактерность. Если специфический рецептор после связывания лиганда и его поглощения не возвращается на мембрану, клетка становится рефрактерной к данному лиганду.

Трансцитоз – это механизм, посредством которого молекулы, пришедшие в клетку извне, могут доставляться к различным компартментам внутри клетки или даже перемещаться от одного слоя клеток к другому. Одним из хорошо изученных примеров трансцитоза является проникновение некоторых материнских иммуноглобулинов через клетки кишечного эпителия новорожденного. Материнские антитела с молоком попадают в организм ребенка. Антитела, связанные с соответствующими рецепторами, сортируются в ранние эндосомы клеток пищеварительного тракта, затем с помощью других пузырьков проходят сквозь эпителиальную клетку и сливаются с плазматической мембраной на базолатеральной поверхности. Здесь лиганды освобождаются от рецепторов. Затем иммуноглобулины собираются в лимфатические сосуды и попадают в кровоток новорожденного.

Рассмотрение механизмов всасывания с точки зрения отдельных групп веществ и соединений будут представлены в одном из следующих номеров журнала.

Работа поддержана грантом РФФИ 09-04-01698

Список литературы:

1. Метельский С.Т. Транспортные процессы и мембранное пищеварение в слизистой оболочке тонкой кишки. Электрофизиологическая модель. – М.: Анахарсис, 2007. – 272 с.

2. Общий курс физиологии человека и животных. – Кн. 2. Физиология висцеральных систем / Под ред. А.Д. Ноздрачева. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 356–404.

3. Membrane digestion. New facts and concepts / Ed. A.M. Ugolev. – M.: MIR Publishers, 1989. – 288 p.

4. Tansey T., Christie D.A., Tansey E.M. Intestinal absorption. – London: Wellcome Trust, 2000. – 81 p

статья взята с сайта Русского журнала Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии

Источник

Основные механизмы всасывания

Основные механизмы всасывания