Геодезические разбивочные работы. Способы подготовки данных для вынесения осей сооружения в натуру

Геодезические разбивочные работы — являются одним из основных видов геодезических работ. Выполняются по рабочим чертежам проекта для закрепления на местности планового и высотного положения характерных точек сооружения.

При выполнении разбивочных работ углы, расстояния и превышения не измеряют (как при съемке) а откладывают на местности, в этом и заключается основная особенность разбивочных работ.

Практически разбивочные работы можно разделить на три этапа:

1) Вынос и закрепление главных и основных осей сооружения

2) Вынос и закрепление осей отдельных строительных элементов сооружения (детальная разбивка)

3) Разбивка осей для технологического оборудования

Для проведения разбивочных работ применяют следущие способы: полярных и прямоугольных координат, линейный, угловой и створной засечек, створно-линейный и т.д. Применение конкретного способа разбивки зависит от многих факторов, таких как: геометрия сооружения, расположение пунктов геодезической сети наличие измерительных средств.

Наиболее распространенный способ разбивки, при наличии на площадке строительных осей — способ прямоугольных координат. При этом способе координаты точек здания определяют от ближайших пунктов строительной сетки по вычесленным приращениям абцисс и ординат. Главные и основные оси служат для последущей детальной разбивки. Детальную разбивку выполняют как правило створно-линейным способом, находя пересечения промежуточных осей с основными.

На выполению работу по разбивке составляют специальный акт, к которому прилагается исполнительная схема разбивки.

Совокупность геодезических работ по переносу проекта сооружения в натуру называется разбивкой сооружения. Геодезические разбивочные работы являются составной частью технологического процесса любого строительства; они предшествуют каждой стадии строительных работ, сопутствуют и завершают возведение любого сооружения. Разбивка сооружения выполняется как в плане, так и по высоте.

Для выполнения разбивочных работ необходимы следующие материалы:

1) генеральный план сооружения;

2)строительный генеральный план временных и вспомогательных сооружений;

3) рабочие чертежи возводимого сооружения в масштабах 1 : 100—1 :500;

4) проект вертикальной планировки строительной площадки в масштабе 1 : 1000—1 : 2000;

5)планы и профили подземных коммуникаций и сооружений в масштабах: горизонтальном 1:2000—1:5000, вертикальном 1 :200—1 :500;

6) план геодезической разбивочной сети с чертежами центров и верхних знаков.

На основе этих документов выполняется геодезическая подготовка проекта, которая включает:

— составление разбивочных чертежей с приведением данных привязки главных и основных осей сооружения к пунктам геодезической разбивочной сети;

— разработка проекта производства геодезических разбивочных работ (ППГР).

Подготовка данных для разбивки сооружения выполняется графически, аналитически и графо-аналитическн.

При графической подготовке все необходимые данные, как углы, расстояния, координаты и отметки, определяют по планам и чертежам с помощью чертежных приборов. Точность графической подготовки зависит главным образом от масштаба плана и определяется соотношением Д=бМ, где б — величина графической точности, обычно принимаемая равной 0,2 мм, М — знаменатель численного масштаба. Естественно, что графическая подготовка применяется, когда не требуется высокой точности. Однако она дает необходимые данные сравнительно быстро. Наиболее точной является аналитическая подготовка, когда необходимые для разбивки данные: углы, расстояния и отметки получаются путем аналитических расчетов

Более оперативной является графо-аналитическая подготовка, когда часть необходимых исходных данных берется графически с планов, а другие определяются аналитическими вычислениями.

Геодезические работы при вертикальной планировке.

Преобразование естественного рельефа на территории стройплощадки в поверхность, удовлетворяющую техническим требованиям данного сооружения, называется вертикальной планировкой.Проект вертикальной планировки является составной частью генплана строительства; в его разработке важное место занимают геодезические расчеты.

В зависимости от условий эксплуатации возводимых сооружений различают случаи вертикальной планировки под горизонтальную или наклонную площадку. Основой для составления проекта вертикальной планировки служат топографические планы местности в масштабах 1:1000— 1:500, полученные в результате нивелирования поверхности по квадратам (см. §100).

Вертикальная планировка под горизонтальную площадку. Данный случай вертикальной планировки обычно предусматривает соблюдение нулевого баланса земляных работ,т. е. равенство объемов грунта по выемке и насыпи. Для решения задачи используют фактические отметки вершин квадратов (рис. 135, а).

Условие нулевого баланса земляных работ обеспечивается созданием горизонтальной площадки с проектной отметкой

где — сумма фактических отметок, входящих в один квадрат (Н>,

Н 5> Н 16′ Н 2зУ Н п = Н и + ‘А + (178)

где Sv S2— расстояния по сторонам квадратов от опорной до искомой точки.

Практически сначала вычисляют проектные превышения по сторонам квадрата

где d — длина стороны квадрата.

Далее по отметке опорной точки Ми рассчитанным превышениям находят проектные отметки вершин квадратов по контуру сетки, а затем — вершин квадратов внутри контура. Такая последовательность обеспечивает надежный контроль вычислений.

По значениям проектных и фактических отметок вершин вычисляют их рабочие отметки, которые выписывают на чертеже возле соответствующих вершин квадратов (рис. 135, в).Квадраты сетки, имеющие в своих вершинах рабочие отметки одного знака, называются однородными,а разных знаков — переходными,или смешанными.

На сторонах переходных квадратов между вершинами, имеющими рабочие отметки с разными знаками, находят положение точек нулевых работ. Расстояния до точек нулевых работ определяют аналитически по формуле (165). Соединив точки нулевых работ, получают линию нулевых работ.С помощью графического интерполирования рабочих отметок по сторонам квадратов строят изолинии рабочих отметок (изорабы)с высотой сечения 0,1 —0,5 м. На чертеже линия нулевых работ, разграничивающая насыпи от выемок, выделяется утолщенной линией.

В дальнейшем перед началом земляных работ рабочие отметки со своими знаками выписывают на сторожках в соответствующих вершинах квадратов. Линия нулевых работ выносится на местности по сторонам квадратов и обозначается рядом колышков.

Подсчет объемов земляных работ. Объемы земляных работ подсчитывают на основании рабочих отметок вершин квадратов раздельно по выемке и насыпи грунта. В зависимости от характера рельефа местности и требуемой точности подсчет объемов производят способами среднего арифметического, призм, параллельных сечений и др.

При составлении проекта вертикальной планировки на основе нивелирования поверхности по квадратам обычно используют способ призм. При этом объемы насыпи или выемки приравнивают к объемам призмс основанием в виде треугольников, квадратов или трапеций и высотой, равной средней рабочей отметке фигуры.

В однородных квадратах объем четырехгранной призмы определяется по формуле

где s— площадь основания призмы (квадрата).

В смещенных квадратах, которые пересекает линия нулевых работ, части квадратов обычно делят на треугольники и объем каждой трехгранной призмы находят как

При этом в подсчет средней рабочей отметки в число точек включают и нулевые точки.

Окончательным графическим документом вертикальной планировки является картограмма земляных работ(см. рис. 135, в), на которой указываются фактические, проектные и рабочие отметки вершин, положение линии нулевых работ и значения объемов насыпи или выемки грунта по однородным квадратам и отдельным частям переходных квадратов.

После подсчета объемов для отдельных геометрических фигур вычисляют общие объемы насыпи и выемки и сводят баланс земляных работ,т. е. определяют избыток или недостаток грунта при вертикальной планировке площадки. Для наглядности на плане площади насыпей и выемок раскрашивают разными цветами.

Для размещения инженерного сооружения искусственно изменяют рельеф, приводят его в положение, удобное для строительства и эксплуатации: возводимого объекта. Связанные с этим работы называют вертикальной планировкой, ее стараются выполнять так, чтобы максимально сохранить естественный рельеф и не нарушить сложившуюся геологическую структуру, не вызвав такие явления, как просадка грунта, оползни, заболачивание и т. п. В преобразование рельефа связано с перемещением грунта для создания ыемок, котлованов, насыпей, дамб и др. Возникают также работы по инженерной подготовке территории к строительству: устройство дренажа, подпорных стенок, укрепление откосов и т. п.

Проект вертикальной планировки создают на крупномасштабных топографических планах участка работ. Физическую поверхность земли при этом называют фактической, или «черной» поверхностью. Горизонтали и отметки, изображающие рельеф физической поверхности, также называют фактическими, или «черными». В результате создания проекта получают проектную, или «красную», поверхность. Отметки и горизонтали этой поверхности называют проектными (красными).

Создание проектной поверхности связано с перемещением земляных масс. Величины срезки (выемки) и подсыпки (насыпи) определяют рабочими отметками. Насыпи соответствуют положительные рабочие отметки, а выемке — отрицательные. Совокупность точек, для которых рабочие отметки равны нулю, называют линией нулевых работ, она является границей участков с положительными и отрицательными рабочими отметками. Разность объемов насыпей и выемок называют балансом земляных работ. При проектировании стремятся, чтобы баланс земляных работ был нулевым. Это условие обычно согласуется с условием минимума земляных работ.

Оформляющими (планирующими) поверхностями могут быть плоскости, криволинейные поверхности и их сочетания. При вертикальной планировке, как правило, определяют объем земляных работ, т. е. вычисляют объем грунта в выемках и насыпях. Для более точного определения трудозатрат при вертикальной планировке находят центры тяжести перемещения грунта и расстояния, на которые он должен быть перемещен. Сведения об объемах насыпей и выемок и оптимальных путях перемещения грунта из выемок в насыпи показывают на картограммах земляных работ.

Источник

Наиболее распространенный способ определения разбивочных данных

Подготовка разбивочных данных для выноса проекта сооружения в натуру может быть выполнена одним из трех способов: аналитическим, графическим и графоаналитическим. Рассмотрим графоаналитический способ.

Пусть требуется подготовить разбивочные данные для выноса в натуру точки А проектного сооружения Рис. 1. Вначале определяют графически на генеральном плане координаты точки А с учетом деформации бумаги.

Рис. 1. — Фрагмент генерального плана

Измеряют в сантиметрах расстояния а, в, с, е – от точки до линий сетки, затем выражают их в метрах в масштабе плана и подставляют в формулы (1)

Координаты двух пунктов М и N строительной сетки берут в качестве исходных и решают обратные геодезические задачи для направлений МА, NА, МN. В результате решения получают длины (горизонтальные проложения этих направлений) и их дирекционные углы – ?. Затем по разностям дирекционных углов вычисляют разбивочные углы ?М и ?N. По формулам (2) и (3) соответственно.

Составляют разбивочный чертеж в масштабе плана. На нем подписывают все значения линейных и угловых разбивочных данных для вынесения проекта на местность разными способами: прямоугольных координат, линейных и угловых засечек, полярных координат.

Источник

Подготовка данных для разбивочных работ

Методика подготовки данных для разбивочных работ и точность перенесения сооружений в натуру зависят в известной мере от метода проектирования. Однако во всех методах в той или иной мере присутствуют три способа подготовки данных для разбивочных работ: графический, аналитический и графоаналитический.

При графическом способе все сооружения размещают на генплане при помощи чертежных принадлежностей. В этом случае для получения разбивочных размеров координаты выносимых точек сооружений также снимают графически от пунктов строительной сетки на стройгенплане и по ним затем вычисляют углы и расстояния. Реже непосредственно измеряют длины линий с помощью циркуля-измерителя и масштабной линейки, а углы – с помощью транспортира. Погрешность

Из-за невысокой точности графический способ подготовки данных используется в случае, когда сооружения не связаны технологически или единым архитектурным замыслом, например, при внутриквартальной застройке, возведении отдельно стоящих сооружений.

При аналитическом способе все точки проекта задаются координатами, поэтому данные для разбивочных работ могут вычисляться с любой заданной точностью вне зависимости от масштаба генплана.

Аналитический способ подготовки данных трудоемок, поэтому на практике чаще пользуются комбинированным – графоаналитическим – способом, когда координаты точек задаются графически, а все остальные данные получают расчетным путем.

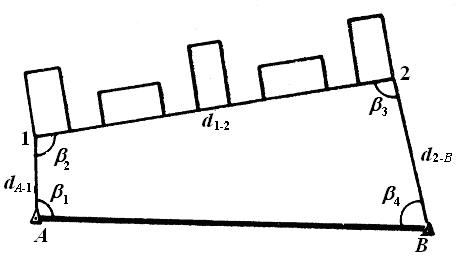

Рассмотрим последовательность вычисления углов и расстояний, используемых для плановой разбивки сооружений. Чтобы вынести полярным способом точку М (см. рис. 2.7), координаты АМ, ВМ которой заданы или сняты графически от ближайшего пункта 4А3B, необходимо вычислить расстояние от этого пункта до точки М и значение горизонтального угла между линией строительной сетки и направлением на точку М. В рассматриваемом случае величина этого угла равна значению дирекционного угла направления на точку М. По формулам обратной геодезической задачи находим

где 300 и 400 – координаты пункта 4А3B, м.

При графоаналитическом способе возникают случаи, когда в процессе подготовки данных вычисляют координаты отдельных точек проекта и только затем – разбивочные размеры (

затем по формулам обратной геодезической задачи находят дирекционные углы и длины других сторон полигона (кроме уже известной 1–2)

Значения горизонтальных углов вычисляют по разности дирекционных углов направлений, составляющих данный угол. Например,

Рис. 2.8. Способ проектного полигона

Высоты точек проекта задаются, как правило, аналитически, поэтому определение превышения сводится к вычислению разностей отметок проектной точки и пункта разбивочной сети (репера):

Вычисленные разбивочные размеры, используемые для построений и контрольных измерений, записывают на разбивочных чертежах. Предварительно на разбивочный чертеж переносят с генплана выносимые точки и оси сооружения, а также пункты разбивочной сети, от которых осуществляются построения и контрольные измерения.

Рекомендуемые способы разбивки, перечень геодезических приборов, точность разбивочных работ и условия обеспечения точности измерений указывают также на разбивочном чертеже или в пояснительной записке (см. табл. 2.2).

2.1.4. Расчет разбивочных элементов

для перенесения проектной линии в натуру

По сути разбивочные работы являются процессом, обратным топографической съемке. При топографической съемке характерные точки ситуации и рельефа переносятся с местности на план; в процессе разбивки, наоборот, запроектированное на топографическом плане сооружение должно быть перенесено на местность.

Разбивку, как очень ответственную работу в строительстве, выполняют в два этапа: сначала определяют положение главных осей, являющихся осями симметрии здания или сооружения, или основных осей, образующих контур здания или сооружения; затем от этих осей осуществляют детальную разбивку дополнительных и вспомогательных осей, конструктивных элементов и др.

Оси зданий и сооружений разбивают на местности от главной разбивочной основы, которой могут быть: существующие местные объекты, пункты плановой геодезической сети или пункты специальной сети (строительная сетка, линии регулирования застройки).

Источник