Технологические процессы возведения арочных покрытий большепролетных зданий

Металлические арки нередко применяют для перекрытия подсобных производственных и складских помещений. Арки могут быть полуциркулярного, полуовального или треугольного очертания; двух- и трехшарнирными без затяжки; сегментными с затяжкой.

Двухшарнирные арки можно монтировать: на проектных отметках поэлементно или предварительно собранными конструктивными элементами с применением в качестве опор временных подмостей; укрупненными из 2. 3 арок с использованием временных передвижных опор.

При монтаже отдельными конструктивными элементами процессы по сборке арок выполняют наверху, на подмостях, что существенно усложняет проведение работ. Первые две собранные таким образом арки раскрепляют с помощью расчалок, последующие соединяют с предыдущими сначала инвентарными распорками, а затем связями и прогонами.

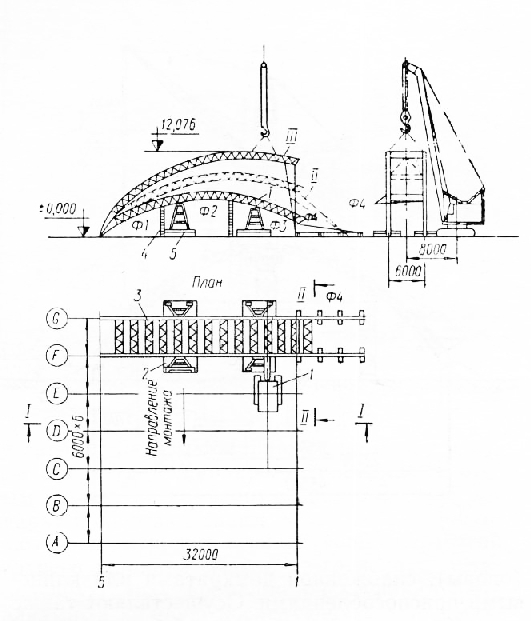

При монтаже укрупненными блоками часто используют метод поворота с одновременным скольжением (рис. 4.4, а). Порядок монтажа следующий:

· на временных опорах из элементов Фь Ф2 и Ф3 собирают две арки и соединяют их решетчатыми прогонами;

· к торцам арок шарнирно одним болтом при соединият вертикальные элементы Ф4;

· укрупненный блок из двух арок с прогонами устанавливают в проектное положение методом поворота вокруг опоры. Во время подъема шарнирно соединенные с арками элементы Ф4, скользящие нижними торцами по земле, устанавливают и закрепляют на фундаментных опорах;

· монтажный стык элементов Ф3 и Ф4 закрепляют постоянными болтами.

Трехшарнирные арки могут устанавливаться поэлементно, конструктивными элементами или блоками. Наибольшее распространение получил монтаж конструктивными элементами в виде полуарок: универсальная полунавесная сборка с опиранием полуарок на передвижную центральную монтажную башню (опору); на весу двумя кранами без применения опор; с использованием в качестве опор монтажных вышек и башен монтажного крана; метод скольжения или стягивания опор.

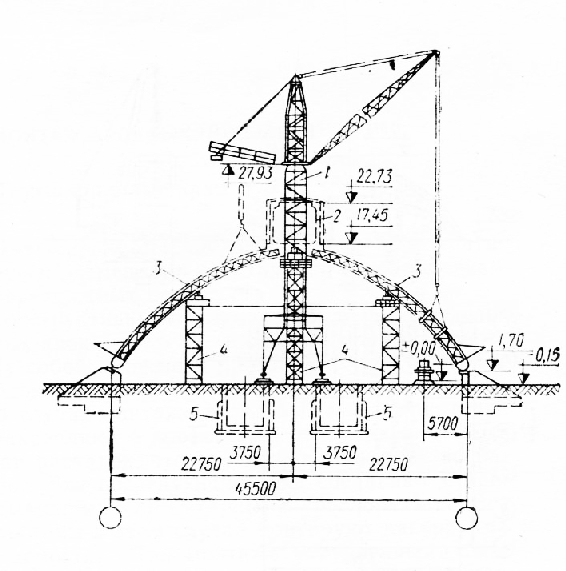

При универсальном методе полунавесной сборки (рис. 4.4, в) каждую собранную на земле полуарку стреловыми кранами устанавливают нижним концом на опорные устройства фундаментов, верхним — на центральную временную опору, имеющую вверху рабочую площадку с домкратными устройствами или клинями для раскружаливания. Аналогично устанавливается вторая полуарка.

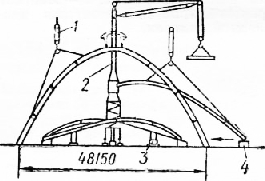

Рис. 4.4. Монтаж арок:

о, б — двухшарнирных (вид вдоль и поперек пролета); в — трехшарнирных; Ф|. Ф4 — отправочные элементы; I, II, III — положение арок при подъеме; I — подземные туннели; 2 — передвижная опора; 3 — элементы усиления полуарок; 4 — клетка с клиньями для раскружаливания; 5 — дерик-кран

После закрепления обеих полуарок в верхнем шарнире произ- во піт их раскружаливание. Временные опоры перемещают под следующую арку. Первую установленную арку временно раскрепляют расчалками, последующие — связывают с предыдущими связями и распорками.

Монтаж на весу двумя кранами имеет ограниченное применение в связи со сложностью организации синхронной работы двух кранов.

При монтаже с использованием в качестве верхней опоры башни монтажного крана полуарки в положении «на весу» заводят пятовым шарниром на опору и путем поворота в шарнире устанавливают вторым концом на опору башенного крана до совмещения осей замковых отверстий верхнего шарнира. Затем, используя монтажную площадку, закрепляют элементы сваркой или клепкой.

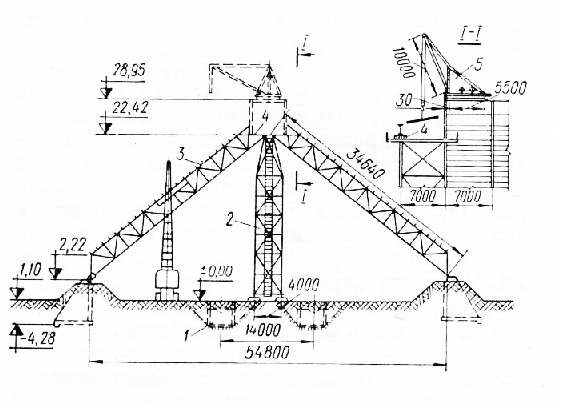

Блоки полуарок можно монтировать методом скольжения. Для этого полуарки, укрупненные на стеллажах, подают в зону действия крана на двух тележках. В то время, когда кран поднимает верхние части полуарок, нижние их части перемещаются в сторону здания, при сближении с фундаментами пяты полуарок плавно входят в гнезда опорных устройств фундаментов и шарнирно закрепляются временным болтом.

Для соединения верхних частей полуарок используются передвижные телескопические подмости с рабочими площадками.

При методе стягивания опор арки собирают в пролете на шарнирно-рычажных подмостях, одну пяту арки шарнирно устанавливают на постоянной неподвижной опоре, а другую — на подвижной, размещаемой за пределами пролета. При подъеме арки подвижные опоры передвигаются по направляющим, достигают проектного положения, где привариваются к закладным деталям.

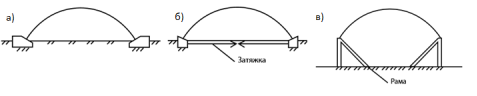

Схемы установки арок методами скольжения и стягивания опор приведены на рис. 4.5, а и б.

Арки с затяжкой обычно устанавливают методом полунавесной сборки на временные опоры с домкратными устройствами. Предварительно на сборочных стендах отдельные части арок жестко крепятся с подвесками, поддерживающими элементы затяжки. Монтаж отдельных блоков арки с затяжкой осуществляется по схеме, приведенной на рис. 4.4, в.

Рис. 4.5. Схемы установки арок:

а, б — трехшарнирных скольжением и стягиванием опор; в — с затяжкой полунавесной сборкой

После окончательного закрепления стыков блоков производится раскружаливание арки за счет опускания домкратов и опоры переставляются под следующую арку.

Источник

Наиболее распространенный способ монтажа конструкции трехшарнирных арочных покрытий

Двухшарнириые арочные конструкции монтируют: элементами конструкций с применением передвижных башен;

конструктивными элементами в виде отдельных арок с последующим соединением их между собой связями и прогонами; укрупненными блоками арок.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

В случае монтажа отдельных арок первые две закрепляют в проектном положении при помощи расчалок, что усложняет производство работ. Все последующие арки соединяют с предыдущими инвентарными распорками. Все прогоны в этом случае монтируют наверху, на подмостях. При монтаже укрупненными блоками нет необходимости в устройстве подмостей, значительно сокращаются работы на высоте, уменьшается количество подъемов. Укрупненными блоками из двух и трех арок монтировали конструкции здания искусственного катка в Таллине. Для укрупнительной сборки применяли четыре временные опоры, на которые укладывали две арки. Каждую арку поставляли на монтаж из четырех элементов, включая элемент стойки Ф4 (рис. 1). Укрупнительную сборку и монтаж арок производили гусеничным краном. Для сборочных работ при закреплении прогонов применяли две инвентарные навесные лестницы. Укрупнительную сборку арок осуществляли в такой последовательности. Сначала на две временные опоры установили два элемента Ф1 и соединили их прогонами на болтах. После установки пяти прогонов к элементам Ф1 присоединили два элемента Ф2, которые вторым концом опирались на вторую пару временных опор. Затем установили элементы ФЗ, которые одним концом соединяли с уже собранными элементами Ф2. Во время сборки под второй конец Ф2 ставили подкладки, которые после соединения Ф2 с ФЗ снимали. Элементы Ф4 соединяли с элементами ФЗ одним болтом каждый. Болты служили при монтаже шарнирами.

Укрупненный блок массой 10 г из двух арок с прогонами устанавливали в проектное положение краном методом поворота. Строповку блока осуществляли четырьмя универсальными стропами из троса диаметром 19,5 мм за четыре узла верхнего пояса арок. Во время подъема элементы Ф4, шарнирно соединенные с ФЗ, нижними концами скользили по земле, в завершающий момент подъема подходили к оси 1 и принимали вертикальное положение. После установки элементов Ф4 на опоры их закрепляли постоянными болтами к элементам ФЗ. Вторая сторона опоры у оси 5 оставалась в исходном положении и во время подъема только поворачивалась. Последние три арки монтировали одним укрупненным блоком.

Монтаж трехшарнирных арок отличается некоторыми особенностями, связанными с наличием верхнего шарнира, и выполняется наиболее часто при помощи передвижной башни (опоры), снабженной домкратами или клиновыми приспособлениями. Осуществляют также замыкание шарнира на весу, без применения монтажной башни.

Такие арки монтируют: элементами конструкций, конструктивными элементами в виде полуарок, блоками полуарок. Для возможности изготовления сборных железобетонных элементов трехшарнирных арок на заводах и их транспортирования к местам монтажа каждую полуарку иногда делят на монтажные элементы. В этом случае монтаж их осуществляют в проектном положении элементами конструкций с использованием промежуточных временных опор (рис. 164), передвигаемых по ходу монтажа и имеющих вверху рабочие площадки с домкратными устройствами. Опоры устанавливают на салазки, передвигаемые по временным путям. После замоноличи-вания монтажных стыков, установки связей и необходимого количества плит покрытия арки раскружаливают, и опоры передвигают по путям под следующую арку. При монтаже трехшарнирных арок конструктивными элементами каждую полуарку стропят у центра тяжести и поднимают краном отдельно. Первую полуарку в положении на весу заводят пятовым шарниром на опору и путем поворота в шарнире устанавливают вторым концом на временную опору.

Вторую полуарку поднимают таким же способом и опускают до совмещения осей замковых отверстий верхнего шарнира. После этого первую установленную арку временно раскрепляют расчалками, а каждую последующую с предыдущей при помощи связей и распорок. Для устройства стыков на соответствующих уровнях башни имеются рабочие площадки. Сборные железобетонные ангары с трехшар-нирными арками пролетом до 45 м, а также деревянные ангары с такими же арками пролетом до 65 м монтируют также прй помощи передвижной башни, устанавливаемой по оси арок. Каждую железобетонную полуарку, масса которой достигает 30 т, устанавливают одним или двумя самоходными кранами. В отдельных случаях при монтаже ангаров с покрытием в виде сборных железобетонных арок используют три самоходных крана. Конструктивными элементами из полуарок при помощи передвижной пространственной опоры размерами 4X7 м, высотой 22,8 м смонтировано покрытие склада концентрата (рис. 165). Опору передвигали по временным путям шириной 4 м вдоль оси корпуса. На верху опоры укладывали деревянные клетки с клиновыми приспособлениями, на которые при сборке опирали монтируемые полуарки. Укрупнение полуарок и сварку уголков в монтажных стыках производили у мест подъема.

Кантование полуарок и установку их в проектное положение осуществляли при помощи гусеничного крана со стрелой 20 м. Полуарки при подъеме заводили в нижние балансиры опорных частей и устанавливали на место цилиндрические шарниры. Затем верхний конец полуарки опускали на клетку из брусьев, уложенную по верху временной опоры. Для обеспечения устойчивости во время подъема верхние сжатые пояса отдельных полуарок длиной около 35 м усиливали бревнами. Масса полуарки с элементами усиления и монтажными подмостями доходила до 7 т. Прогоны и связи в комплекте, обеспечивающем полную устойчивость полуарки, монтировали вторым гусеничным краном Э-1004 со стрелой 23 м и легким клювом. Этот кран при монтаже конструкций перемещался в каждой данной ячейке поперек пролета.

После окончания монтажа двух арок их рас-кружаливали, ослабляя клинья в клетках временной опоры и тем включая в работу шарниры в замках. Освободившуюся временную опору ручными лебедками передвигали по рельсам на расстояние 14 м для монтажа следующих арок.

Полуарки длиной более 20—25 м, отличающиеся большой гибкостью, монтируют, усиливая их накладками или укрупняя в блоки, каждый из которых состоит из двух смежных полуарок. Арки, опирающиеся на фундаменты, можно монтировать, поднимая полуарки или блоки полуарок методами скольжения или поворота. Блоки полуарок монтируют методом скольжения при помощи одного или двух одновременно работающих кранов (рис. 4). Полуарки, укрупненные на стеллажах из отдельных железобетонных элементов, подают в зону действия крана на двух тележках. Под нижний конец полуарки подводят специальную тележку, передвигаемую по рельсам, уложенным перпендикулярно продольной оси здания. Гнезда фундаментов под полуарки должны находиться между рельсами.

Монтаж начинают с подъема верхней части полуарки. По мере подъема тележка перемещается в сторону здания; при сближении с фундаментом пята полуарки плавно входит в его гнездо. После подъема другим краном второй полуарки обе полуарки соединяются в верхнем стыке и временно закрепляются.

На башне крана, при помощи которого укладывают панели покрытия, устраивают консольную монтажную площадку. В других случаях для этой цели применяют передвижные телескопические подмости. Для заделки стыка у шарнирного соединения полуарок башенным краном подвешивают рабочую площадку. Применяя метод поворота, одиночные полуарки, собранные на месте подъема, устанавливают на опоры; затем обе полуарки одновременно, но каждую своим краном, поднимают в проектное положение путем поворота вокруг пяты. Параллельно работая, оба крана устанавливают полуарки в проектное положение — заводят в замковый шарнир. Этот метод неудобен тем, что каждую поднятую арку приходится раскреплять и все прогоны и связи монтировать наверху, в проектном положении. При монтаже методом поворота укрупненного блока, собранного у места подъема из двух полуарок, опорные узлы полуарок располагают над опорными точками фундаментов и соединяют с ними шарнирами. Полуарки, соединенные между собой на земле прогонами и связями, образуют пространственно жесткий блок, который поднимается краном в проектное положение путем поворота вокруг пятовых шарниров. Преимуществами такого способа подъема являются не только возможность выполнения большинства монтажных работ внизу, но и применение кранов меньшей грузоподъемности по сравнению с массой полуарок. Однако заведение замковых шарниров в этих условиях очень сложно.

Источник

Обзор конструктивных решений арочных покрытий для общественных зданий

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 07.02.2017 2017-02-07

Статья просмотрена: 3113 раз

Библиографическое описание:

Артебякина, Г. И. Обзор конструктивных решений арочных покрытий для общественных зданий / Г. И. Артебякина, В. А. Щербина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 6 (140). — С. 29-31. — URL: https://moluch.ru/archive/140/39356/ (дата обращения: 23.11.2021).

Применение большепролетных конструкций дает возможность максимально использовать несущие качества материала и получить за счет этого легкие и экономичные покрытия. Уменьшение массы конструкций и сооружений является одной из основных тенденций в строительстве. Уменьшение массы означает уменьшение объема материала, его добычи, переработки, транспортировки и монтажа. Поэтому вполне естественен интерес, который возникает у строителей и архитекторов к новым формам конструкций, что дает особенно большой эффект в покрытиях.

Большепролетные конструкции покрытий можно разделить по их статической работе на две основных группы систем большепролетных покрытий: плоскостные (балки, фермы, рамы, арки); пространственные (оболочки, складки, висячие системы, перекрестно-стержневые системы и др.).

Балочные, рамные и арочные, плоскостные системы большепролетных покрытий проектируются обычно без учета совместной работы всех несущих элементов, так как отдельные плоские диски соединяются друг с другом сравнительно слабыми связями, не способными существенно распределить нагрузки. Это обстоятельство, естественно приводит к увеличению массы конструкций [1]. Для перераспределения нагрузок и снижения массы пространственных конструкций необходимы связи.

По материалу, применяемому для изготовления большепролетных конструкций, их разделяют на деревянные, металлические и железобетонные.

Основным правилом для сохранения деревянных конструкций является создание условий для их вентиляции или проветривания. Важно также обеспечить, сушку древесины перед ее применением в строительстве. В настоящее время деревообрабатывающая промышленность может обеспечить эффективную сушку современными методами, в том числе токами высокой частоты и т. д/ [2]. Улучшение биологической стойкости древесины легко достигается с помощью давно разработанных и освоенных методов пропитки ее различными эффективно действующими антисептика. Еще чаще возникают возражения против использования древесины по соображениям пожарной безопасности. Однако соблюдение элементарных правил противопожарной безопасности и надзора за сооружениями, а также использование антипиренов, повышающих огнестойкость древесины, позволяет значительно повысить противопожарные свойства древесины.

Деревянные купольные покрытия известны в отечественной практике с 1920-х гг. Первыми деревянными куполами в 1923 г. были перекрыты манеж и аудитории на ВСХВ в Москве. Еще одним примером строительства деревянного купола является купол для цирков в Саратове, диаметр 46 м. Купола оболочки выполнялись из ребер, кольцевых и косых настилов по ребрам, состоящих из 2–3 слоев досок толщиной 20–25 мм. Шаг ребер составлял 1–1,5 м. Ребра выполнялись из 3–4 слоев досок, изогнутых плашмя по меридиональному направлению, или в виде кружальных арок. В обоих случаях доски сшивались гвоздями. Формы первых куполов базировались на конструктивных идеях И. П. Кулибина по созданию многорешетчатых систем.

Металлические конструкции, главным образом стальные, применяются широко. Их достоинства: высокая прочность, относительно небольшая масса. Недостатком стальных конструкций является подверженность коррозии и низкая пожарная стойкость (потеря несущей способности при высоких температурах). Для борьбы с коррозией стальных конструкций существует много средств: окраска, покрытие полимерными пленками и т. д. В целях пожарной безопасности ответственные стальные конструкции можно обетонировать или осуществить набрызг на поверхность стальных конструкций теплоустойчивых бетонных смесей (вермикулит и т. д.).

Хрустальный дворец в лондонском Гайд-парке был построен в 1850–1851 гг. из чугуна и стекла к Всемирной выставке 1851 года. Выставочный зал площадью свыше 90 000 кв. м., протяжённостью 564 м и высотой до 33 м [4], выстроенный под руководством Джозефа Пакстона. Из кованого железа и стекла была построена Галерея машин на Парижской выставке 1889 г, архитектор А. Дюбер.

Железобетонные конструкции не подвержены гниению, ржавлению, обладают высокой пожарной стойкостью, но они тяжелы.

Поэтому при выборе материала для большепролетных конструкций необходимо отдавать предпочтение тому материалу, который в конкретных условиях строительства наилучшим образом отвечает поставленной задаче [3].

Классификация арочных покрытий по статической схеме

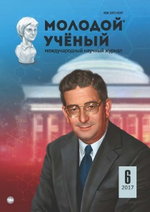

По статической схеме арки подразделяются на трехшарнирные, двухшарнирные и бесшарнирные. Наиболее распространенными являются двухшарнирные арки: они достаточно просты в изготовлении и монтаже, нечувствительны к неравномерным вертикальным смещениям опор, а напряжения от изменения температуры в них несущественны.

Трехшарнирные арки, как статически определимые системы, безразличны к осадкам опор и температурным воздействиям, однако, устройство шарнира в ключе осложняет как конструкцию самих арок, так и решение кровельного покрытия.

Бесшарнирные арки обладают преимуществами большей жесткости и меньшего расхода металла, вместе с тем они связаны с устройством более мощных опор и требуют обязательного расчета на прогнозируемую разность осадок опор и температурные воздействия (рис.1) [5].

Рис. 1. Типы арок по статической работе: а) трехшарнирная, б) двухшарнирная, в) бесшарнирная

Классификация арочных покрытий по способу восприятия распорных усилий

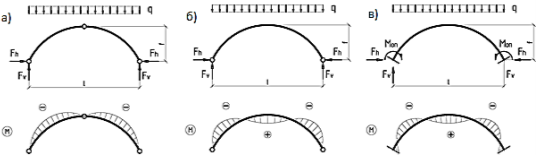

Арки так же как и рамные относятся к распорным конструкциям, т. е. для них характерно наличие горизонтальной составляющей опорной реакции (распора). По схеме опирания их делят на арки с затяжками, воспринимающими распор и на арки без затяжек, распор которых передается на на фундаменты или колонны-контрфорсы, а также на иные примыкающие конструкции, способные его воспринять (рис. 2).

Рис. 2. Типы арочных конструкций по способу восприятия распорных усилий: а — фундаментами; б — затяжкой; в — смежными конструкциями

Применение затяжек, которые, работая на растяжение, замыкают усилия внутри арочной конструкции, но значительно увеличивают строительную высоту. Одним из решений, позволяющих избежать этого, является пропуск затяжек в железобетонных коробах в подпольном пространстве ниже функционального объема конструкции (рис. 6), однако следует помнить, что такое решение требует специальных конструктивных мер, допускающих ревизию канатов затяжек, и ограничивает нагрузки на пол [6]. Затяжки изготавливают в большинстве случаев из арматуры или профильной стали. Возможно применение деревянных клееных затяжек, в условиях химически агрессивных сред, где металл будет коррозировать

Классификация арочных покрытий по типу сечения

Высота сечения арки зависит от пролета и соотношения между величинами постоянной и переменной нагрузок и принимается для решетчатых арок в пределах l/30 — l/60 пролета, для сплошных сечений l/50 — l/80.

Сплошные сечения в арках следует принимать при условии возможности вальцовки прокатных профиле. Сечения сквозных арок рекомендуется назначать постоянной высоты, т. е. с параллельными поясами, что наиболее полно отвечает характеру изменения усилий по длине. Вместе с тем имеется немало случаев применения переменных по высоте сечений, например, серповидных в двух- и трехшарнирных арочных покрытиях [5].

Классификация арочных покрытий по профилю (очертанию)

Пологие — двухшарнирные и трехшарнирные арки кругового очертания. Стрела подъема принимается f ≤1/6L, при соответствующем технико-экономическом обосновании может быть уменьшена до 1/7–1/8L.Высоту поперечного сечения арок рекомендуется назначать от 1/20 до1/30L;

Высокие — стрельчатые трехшарнирные арки из элементов кругового очертания. Стрела подъема принимается f ≤1/3L-2/3L. Высоту поперечного сечения арок рекомендуется назначать от 1/30 до1/50L;

Стрельчатые арки. Состоят из двух полуарок, оси которых располагаются на двух одинаковых частях окружности, стыкующихся под углом в коньковом шарнире, как правило, без затяжек. Расчетная схема трехшарнирная. Стрела подъема принимается f ≤1/3L-1/3L. Высоту поперечного сечения арок рекомендуется назначать от 1/30 до1/40L;

Треугольные арки. Могут быть только трехшарнирными с затяжками или без них. Проще в изготовлении и монтаже. Стрела подъема принимается f ≤1/2L-1/5L. Высоту поперечного сечения арок рекомендуется назначать от 1/20 до1/30L [7].

Источник