- Наездники биологический способ борьбы с вредителями

- Методические рекомендации к проведению урока на тему «Отряд перепончатокрылые. Муравьи. Наездники. Биологический способ борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений»

- Насекомые — паразиты как метод борьбы с вредителями

- Биологический метод борьбы с вредителями

- Хищные насекомые

Наездники биологический способ борьбы с вредителями

Методические рекомендации к проведению урока на тему «Отряд перепончатокрылые. Муравьи. Наездники. Биологический способ борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений»

Цель урока: познакомить учащихся с биологическими особенностями муравьев, шмелей, ос, наездников; показать полезную деятельность этих перепончатокрылых; рассказать о способах борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений.

Оборудование: коллекция «Медоносная пчела»; кинофильм «Биологический метод борьбы с вредителями»; кинофрагмент «Пищевые инстинкты пчел и муравьев»; диафильм «Хищные жуки, муравьи, наездники»; настенные таблицы «Разрез муравейника», «Внешний вид особей рыжего лесного муравья»; настенная таблица 15 «Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Представители главнейших отрядов насекомых» (вып. 1); настенная таблица 3 «Перепончатокрылые» (вып. 2).

I. Проверка знаний и умений.

1. Проверка знаний об образе жизни, строении и размножении медоносной пчелы, ее значении в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. (Рассказ учащихся с использованием таблиц, коллекций.)

2. Проверка умений учащихся работать с текстом учебника, находить необходимые сведения об особенностях жизни пчелиной семьи в разное время года. (Беседа.)

II. Изучение нового материала.

1. Особенности строения рыжего лесного муравья в связи с общественным образом жизни. (Рассказ учителя с элементами беседы, использование рисунков учебника.)

2. Инстинкт — основа сложного поведения общественных насекомых. (Фронтальная беседа.)

3. Муравьи, их биология, роль в природе. Шмели. Операция «Муравей». (Рассказ учителя. Сообщения учащихся.)

4. Наездники. Биологические методы борьбы с сельскохозяйственными вредителями, значение биометода в решении задач, поставленных в Продовольственной программе. (Рассказ учителя. Демонстрация первой части кинофильма «Биологический метод борьбы с вредителями».)

III. Обобщение знаний о характерных признаках и многообразии перепончатокрылых. (Беседа с использованием таблиц.)

Задание на дом: изучить § 31; найти в тексте параграфа ответы на вопросы, поставленные в конце этого параграфа.

Проведение урока. Учитель проверяет правильность заполнения таблицы «Размножение и развитие пчел» (если ее заполняли), после чего предлагает учащимся ответить на следующие вопросы: с чем связано развитие различных особей в пчелиной семье? Какой тип развития у пчел? Что такое инстинкт? Какие инстинкты наблюдаются у пчел?

Учитель проводит фронтальную беседу, обобщающую материал об инстинктах общественных насекомых.

После сообщений учащихся о рыжем лесном муравье учитель предлагает желающим дополнить выступления сведениями о муравьях, об их охране. Обобщая ответы учащихся, учитель характеризует особенности строения рыжего лесного муравья, обращает внимание на то, что муравьи также относятся к общественным насекомым, что у них очень сложное поведение, являющееся результатом проявления врожденных рефлексов, т. е. инстинктов.

Переходя к рассказу о пользе муравьев, учитель отмечает их участие в почвообразовательных процессах (разрыхлении, перемешивании почвы) и в уничтожении множества вредных лесных насекомых. Следовательно, нельзя разорять муравьиные гнезда, необходимо их охранять. Среди муравьев есть такие, которые приносят вред, например домовый муравей.

Рассказ учителя о шмелях может быть очень увлекательным. Шмели — общественные насекомые с более простым образом жизни. Их инстинкты, ориентировка в пространстве убеждают в сложности поведения насекомых.

Учитель предлагает учащимся назвать насекомых, которые приносят пользу, уничтожая вредителей. Он отмечает, что среди перепончатокрылых имеется много полезных видов. К их числу относятся наездники. Демонстрируется кинофильм. После демонстрации фильма учитель задает учащимся вопросы: пользу или вред приносят наездники? Какой тип развития у наездников?

В итоге на рассмотренных примерах учащиеся убеждаются в несомненной пользе наездников: самки этих насекомых откладывают яйца в яйца, личинок и куколок различных вредных насекомых, личинки наездников питаются тканями хозяина, в результате чего личинка вредного насекомого погибает. Учитель подчеркивает, что наездники — это бесплатные помощники человека. Некоторых из них можно разводить в искусственных условиях и выпускать в лес, поле, сад, огород, что приносит хорошие результаты. Ребятам предлагается самим назвать этот метод борьбы. Учитель приводит примеры искусственного размножения и использования наездников, зачитывает материалы XXVI съезда КПСС о дальнейшем развитии биологических методов борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.

Закрепление знаний проводится по вопросам: какие перепончатокрылые известны вам? Чем полезны муравьи? Почему муравьев и наездников относят к перепончатокрылым? Что такое биологический способ борьбы с вредными насекомыми?

Источник

Насекомые — паразиты как метод борьбы с вредителями

В настоящее время значительную популярность завоевывают биологические методы борьбы с вредителями, не связанные с применением ядохимикатов. Особенно быстрыми темпами развивается перспективный способ подавления вредителей сельскохозяйственных культур с использованием насекомых-энтомофагов и в том числе наездников.

Если внимательно рассмотреть класс насекомых, то можно с уверенностью сказать, что такого количества паразитов, питающихся себе подобными не имеют никакие другие представители животного мира. По мнению энтомологов, около 20% шестиногих насекомых за милую душу едят своих собратьев.

Наездники – санитары мира насекомых

Наездники – это, как правило, перепончатокрылые насекомые – паразиты, выбирающие в качестве «хозяев» различных представителей членистоногих. При этом их потомство (личинки) могут развиваться как на поверхности тела своих жертв (в форме внешних паразитов), так и обитать внутри тела «хозяев», постепенно убивая их изнутри.

Жертвами наездников обычно становятся гусеницы, жуки, муравьи, осы, гораздо реже пауки и скорпионы.

Всего в мире насчитывается около 150 тысяч видов наездников. При этом существуют группа, которая питается исключительно яйцами насекомых, часть предпочитает личинок и куколок, а некоторые виды могут паразитировать даже на представителях собственного вида.

Примечательно, что в одном «хозяине» могут одновременно обитать несколько различных видов наездников.

Впервые о применении хищных насекомых против вредителей было описано в древней китайской книге, созданной еще около 900 года нашей эры. В ней зафиксирован факт покупки желтых муравьев – ткачей или экофиллов (лат. Oecophylla), которые предназначались для борьбы с плодовыми червями на апельсиновых деревьях.

В 1760 году шведский естествоиспытатель Карл Линней выдвинул идею о преднамеренном использовании жужелиц для борьбы с садовыми вредителями и настаивал на применении божьих коровок для борьбы с тлей. Ученый так же рекомендовал использовать для этой цели перепончатокрылых паразитов, но, увы, на то время его предложения остались нереализованными.

Лишь в 1800 году Эразм Дарвин (дед будущего великого ученого) предложил использовать наездника – апантелеса (лат. Apanteles glo-meratus L.) для борьбы с личинками капустницы и уже в 1883 году был зарегистрирован первый случай применения данных насекомых, специально завезенных в Соединенные штаты из Европы с целью подавления гусениц бабочки – репницы (лат. Pieris rapae).

Жучки против ицерии

Однако настоящий прорыв в применении насекомых-паразитов произошел лишь в 1988 году, когда в штате Калифорния началось массовое нашествие привезенного из Австралии вредителя червеца — ицерии (лат. Icerya purchasi). Мгновенно размножившаяся колония вредоносных насекомых принялась безнаказанно уничтожать плантации цитрусовых культур. Вредитель высасывал сок из стеблей растений, в результате чего они начали массово гибнуть.

В срочном порядке в Соединенные штаты были доставлены естественные враги червеца — ицерии в количестве 129 взрослых особей, которыми оказались неказистые на вид жучки родолии (лат. Rodolia), являющиеся представителями рода божьих коровок. Уже через год специально выращенная колония этих насекомых была выпущена на волю в количестве 10 000 штук и в течение короткого времени просто смела вредителя с лица земли.

Примечательно, что затраты на доставку и выращивание насекомых составили всего около полутора тысяч долларов, которые в итоге окупились многомиллионными доходами.

В 1927 году на плантациях цитрусовых в окрестностях Сухуми также была обнаружена злополучная ицерия, безжалостно уничтожавшая посадки с мандаринами и инжиром. При этом активно применяемые инсектициды не производили на вредителей никакого эффекта, поскольку насекомые быстро адаптировались к действию ядохимикатов. Тогда в 1931 году учеными была сделана попытка внедрения родолии.

Примечательно, что эта невзрачная на вид божья коровка питается исключительно яйцами вредителя, поражая его яйцевой мешок, который может одновременно содержать до 2000 (!) эмбрионов. Эффект от использования родолии оказался ошеломляющим.

А тем временем, в Грузии появилось новое зло в образе червеца Комстока (лат. Pseudococcus comstocki), повреждающее более трехсот видов растений. Панацеей против насекомого — вредителя оказался наездник — псевдафикус (лат. Pseudaphycus), срочным образом доставленный из Японии. Микроскопический паразит (размер насекомого составляет не более миллиметра) развивается и питается личинками червеца, обосновываясь у них внутри, в результате чего те погибают.

Борьба с кровяной тлей

В тридцатых годах прошлого века, проблемой мирового масштаба для яблоневых садов на протяжении длительного времени являлась кровяная тля (лат. Eriosoma lanigerum). Зараженные насекомыми плодовые деревья сохли, нанося отрасли многомиллионные убытки.

Данная разновидность тли считается рекордсменом по воспроизводству потомства и, по мнению энтомологов способна за несколько лет продуцировать его в таком количестве, которое может превысить население всего земного шара в несколько раз.

Как оказалось, у данной разновидности тли есть кровный враг – крошечный наездник Афелинус (лат. Aphelinus mali Haid).

Данный паразит откладывает яйца непосредственно в тело тли, где и развивается, причем вылупившаяся личинка там же и окукливается, а после метаморфоза прогрызает в шкурке «хозяина» отверстие и выходит наружу.

Благодаря применению афелинусов, были спасены яблоневые сады в Соединенных штатах, Италии, а несколько позже и в республике Азербайджан.

Примечательно, что афелинусы заражают кровяную тлю, выставляя свое брюшко далеко вперед, а затем, подражая муравьям, начинают выделять специальное сладкое вещество (медвяную росу), поэтому вредители не сразу обнаруживают подвох и попадаются на эту уловку.

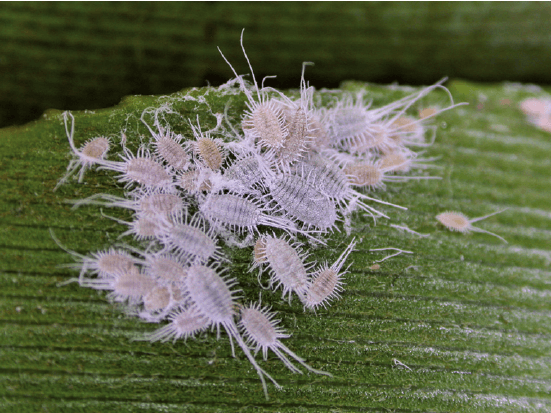

Наездники против мучнистого червеца

В 1960 году в Советском Союзе был удачно произведен опыт внедрения наездника – коккофагуса (паразитические мухи рода Coccophagus), которые практически уничтожили мучнистого червеца, называемого еще войлочником или мохнатой вшой, безнаказанно бесчинствовавшей в цитрусовых садах Абхазии. Всего за четыре года было воспроизведено более 100 000 изначально завезенных из Соединенных Штатов наездников, эффект от «работы» которых не заставил себя долго ждать.

Тем не менее, ученые-энтомологи утверждают, что период акклиматизации большинства полезных насекомых занимает в среднем около десяти лет.

Не всегда акклиматизация паразитов проходит гладко

К настоящему времени во всем мире уже осуществлено более 3000 проектов по доставке и адаптации полезных насекомых-энтомофагов, которые эффективно уничтожают различных вредителей. Тем не менее, далеко не все опыты по акклиматизации энтомофагов проходят удачно.

Например, в странах Европы неоднократно предпринимались попытки внедрить для борьбы с колорадским жуком хищных клопов подизуса (лат. Podisus maculiventri) и периллюса (лат. Perillus bioculatus Fabr), являющимися на родине его естественными врагами. Увы, их акклиматизация потерпела фиаско. И причина неудачи, в том, что наряду с другими негативными факторами, клопы сами стали жертвами наездников подвида теленомин (лат. Telenomus).

В настоящее время отрасль разведения трихограммы испытывает настоящий бум, ведь миниатюрные насекомые (самые мелкие представители вида имеют длину всего 0.4 миллиметра, а самые крупные редко превышают два миллиметра) способны уничтожать целые колонии опаснейших вредителей (около 70 различных видов).

При этом выпущенные на плантацию паразиты сантиметр за сантиметром обследуют каждое растение в поисках яиц вредителей и, по мнению ученых способны снижать численность их численность от 60 до 95 процентов, что является очень высоким показателем эффективности.

Источник

Биологический метод борьбы с вредителями

Основное направление биологического метода — употребление для защиты растений от вредных организмов их естественных врагов — хищников и паразитов. Метод основан на снижении численности вредных насекомых при использовании их природных врагов. Диапазон организмов, которые живут за счет вредителей, очень велик. Это и насекомоядные птицы, и хищные насекомые, и микроорганизмы, вызывающие болезни вредителей. Значимых вредных насекомых в саду несколько десятков видов, а серьезный ущерб в данный момент приносят единицы. Полезных же значительно больше. На каждый вид растительноядных насекомых приходится несколько видов хищников и паразитов. Улучшить условия их существования — задача садовода.

Среди огромного множества насекомых имеются и те, которые питаются не на растениях, а поедают вредных насекомых или паразитируют на них. Хищничество широко распространено среди насекомых, клещей и пауков. Хищник, как правило, крупнее жертв и в процессе своего развития съедает их немало. Паразитизм характеризуется тем, что один организм — паразит — живет за счет другого организма, постепенно приводя его к гибели или сильно истощая. Уничтожая вредителей растений, эти хищники и паразиты приносят пользу. Их следует оберегать, по возможности размножать и выпускать на участок. Надо иметь в виду, что проведение химических обработок губит не только вредных, но и полезных насекомых, клещей, пауков.

Хищные насекомые

Жуки кокцинеллиды, или божьи коровки. Самые массовые, широко распространенные в садах хищники тлей, листоблошек, кокцид, белокрылок, клещей.

Их встречается несколько видов, некоторые легко различать по количеству пятен на надкрыльях жуков (2, 5, 7, 14-точечные). Жуки одних видов мелкие, около 1 мм, другие крупные, до 9 мм длиной. Тело у них сильновыпуклое сверху, округлой формы. Окрашены ярко, в желто-оранжевые тона с черными пятнами округлой и неправильной конфигурации. Хищничают как жуки, так и личинки. Личинки божьих коровок подвижные, окрашены в грязно-зеленый цвет с желтым или красным рисунком. Тело покрыто выростами и волосками, а у ряда видов — рыхлыми восковидными выделениями.

Не следует путать жуков и личинок божьих коровок с колорадским жуком и уничтожать их. Помните, что жуки божьих коровок мельче и не имеют на надкрыльях продольных полос, как у колорадского жука. Личинки же божьих коровок не такие «горбатые», как у колорадского жука, и голова у них направлена ротовыми органами вперед, а не вниз. Рассмотрите внимательно цветные иллюстрации с этими насекомыми, чтобы их не путать.

Зимуют жуки божьих коровок под опавшими листьями. В конце апреля — в мае они покидают места зимовки и откладывают кучками оранжевые яйца на нижнюю сторону листьев или реже на кору деревьев, как правило, вблизи колоний тлей, клешей. В течение 1-1,5 месяца одна самка откладывает несколько сотен яиц. Отродившиеся личинки живут открыто и питаются яйцами и мелкими насекомыми — вредителями растений.

Во второй половине июня личинки заканчивают развитие и окукливаются здесь же, на растении. Как правило, они прикрепляются концом брюшка к нижней стороне листа и повисают вниз головой. Появившиеся из куколок в июле-августе молодые жуки продолжают уничтожать вредителей и осенью прячутся на зимовку. Для сравнения заметим, что колорадский жук окукливается в почве.

Божьих коровок надо собирать или стряхивать с растений на подстилку и приносить на садово-огородный участок. Жуки и личинки божьих коровок очень прожорливы. Один жук божьей коровки съедает до 70 взрослых тлей и 200 их личинок. Личинка коровки еще более прожорлива, уничтожая до 100 взрослых тлей и до 270 их личинок ежедневно. Чтобы защитить коровок от муравьев, которые лакомятся выделениями тлей и отпугивают хищников, необходимо на штамб деревьев надеть ловчие пояса из материалов с гладкой поверхностью (белая жесть, толстая полиэтиленовая пленка, лавсан и т. п.) в виде воронки, краями направленной вниз. Ее внутреннюю поверхность следует смазать тонким слоем вазелинового масла. Муравьи не смогут преодолеть эту преграду.

Жуки жужелицы. В садах встречаются свыше 40 видов этих жуков. Жуки размером от нескольких миллиметров до 5 см, черные с зеленоватым или красноватым металлическим отливом. Личинки подвижные с 3 парами грудных ног и темными щитками на спинной стороне тела.

Все виды жужелиц — хищники, только одни в течение всей жизни, а другие только во взрослой фазе. Они поедают тлей, куколок и личинок различных вредных видов бабочек, мух, жуков, а также слизней. Большинство жужелиц обитает на почве и уничтожает вредителей, уходящих в нее на окукливание, но некоторые охотятся и на растениях. Днем они прячутся под комочками почвы, а в сумерки выходят на охоту. Самки откладывают яйца в почву, где и развиваются личинки, питаясь насекомыми. Там же личинки старшего возраста и жуки зимуют. За сутки прожорливые хищники съедают пищи в 3 раза больше собственной массы, а за сезон один жук уничтожает до 360 гусениц совок.

Жук алеохара. Хищный жук с недоразвитыми крыльями. Питается личинками капустной, свекловичной, ростковой и других мух.

Зимует личинка I возраста в пупарии жертвы. В середине июня появляются жуки. В это время весенняя капустная муха первого поколения уже заканчивает развитие. Жуки долго питаются, уничтожая большое количество яиц и личинок летней капустной мухи и второго поколения весенней капустной мухи. Хищник за свою жизнь съедает до 2,5 тысячи особей. Созревание яиц у самки растянуто до 3 месяцев, ч течение которых она откладывает до 900 яиц. Отродившаяся из яиц личинка может не питаться в течение 2 недель. Она активно передвигается в почве в поисках пупариев мух. Найдя пупарий со сформировавшейся куколкой внутри, личинка проникает внутрь, превращается малоподвижную личинку и интенсивно питается содержимым хозяина. Здесь же окукливается. Развиваюсь на весенней капустной мухе, алеохара дает 2 поколения, а на летней — одно.

Жуки мягкотелки («пожарники»). Это хищные жуки, поедающие тлей, яйца мелких гусениц. Жуки округло-удлиненной формы, длиной около 10 мм, с вытянутой головой. Надкрылья черные, а голова, переднеспинка, края брюшка рыжие или красные.

Жуки прилетают в сад в период цветения яблони или несколько позже, если есть корм. Иногда жуки питаются мясистыми частями цветков. Яйца откладывают на стволы деревьев, траву, почву. Личинки бархатно-черного цвета, живут в подстилке под деревьями и кустами. Они острыми челюстями захватывают жертву, вводят яд, затем изливают пищеварительный сок и полученную кашицу засасывают.

Клоп антокорис. На садово-огородных участках насчитывается около 30 видов хищных клопов. Клоп антокорис — один из наиболее распространенных в садах Нечерноземной зоны. Взрослые клопы — мелкие насекомые размером около 5 мм, черного цвета с вытянутым вперед хоботком. Личинки красновато-оранжевые, очень подвижные, с возрастом становятся коричневыми. Взрослые клопы и личинки питаются яйцами, клещами, тлями, медяницами, мелкими гусеницами листоверток, плодожорок, молей.

Зимуют взрослые клопы под опавшей листвой и отслоившейся корой деревьев. Ранней весной при температуре 8-13° С они выходят с мест зимовки. Самки откладывают овальные яйца в ткань верхней стороны листа. Период откладки яиц длится около 2 месяцев. За этот период самки откладывают 100-200 яиц. Личинки развиваются около месяца. В теплые годы клопы дают 2-3 поколения.

Клопов и их личинок можно увидеть как на плодовых, так и на овощных культурах. Днем они прячутся от прямого солнечного света в пазухах листьев, с нижней стороны листьев, в гнездах яблонной моли, листоверток и в прочих укромных местах. Клопы и их личинки активно уничтожают мелких вредителей, и за сутки один клоп может высосать до 160 клещей и 300 яиц насекомых.

Мухи журчалки («сирфиды»). Муха длиной около 12 мм, черного цвета с 3 ярко-желтыми поперечными полосами на спине, похожа на осу. Личинки желтые или зеленоватые, безногие, достигают в длину 10 мм. Они внешне похожи на маленькую светлую пиявку.

Зимуют куколки в почве или на растительных остатках, листьях и стеблях растений. Рано весной вылетают мухи, которые питаются нектаром и пыльцой различных видов цветущих растений (укропа, моркови и т. п.). Для привлечения в сад этих полезных насекомых можно вблизи растений, страдающих от повреждения тлями, высевать нектароносные. Активный лет мух наблюдается с 9 до 12 часов и с 15 до 18 часов. В жаркое время дня они прячутся в траве и под листьями овощных растений. Самки откладывают по 1-3 яйца среди скопления тлей. Яйца мелкие, длиной 0,1-0,2 мм, овальные молочно-белые, приклеены к листьям вертикально. Через 1-4 дня появляются хищные личинки, которые жадно уничтожают тлей. Именно личинки и приносят большую пользу, высасывая тлей, трипсов. Одна личинка в течение периода развития (1-3 недели) съедает до 2 тысяч тлей. За один день взрослая личинка может уничтожить от 60 до 200 тлей. Личинки при питании прокалывают ротовыми крючками тлю, отрывают ее от листа, поднимают вверх и высасывают ее внутренности. Шкурку жертвы личинки отбрасывают в сторону. В течение сезона развивается несколько поколений хищника (2-9) и тля уничтожается им постоянно, если не проводить химических обработок.

Мухи галлицы. Среди хищных галлиц наибольшую пользу приносит афидимиза, личинки которой питаются более чем 60 видами тлей на различных растениях.

Зимует взрослая личинка в коконе, в поверхностном слое почвы, под растительными остатками. Во второй половине мая вылетают взрослые насекомые, которые ведут сумеречный или ночной образ жизни. Самки питаются нектаром цветов и откладывают яйца на листья в колонии тлей. Личинки галлиц малоподвижны. Они парализуют тлей и обеспечивают таким образом себе корм на весь период развития. Личинки окукливаются на листьях или в почве. Афидимиза может давать несколько поколений за сезон.

Златоглазки. Встречается около 10 видов златоглазок. Взрослое насекомое — стройное, голубовато-зеленого цвета с 4 прозрачными крыльями, золотистыми глазами и длинными усиками. Длина тела — 15 мм, размах крыльев — 30 мм. Яйца ярко-зеленого цвета прикрепляются к листьям на длинных нитях. Личинки — сероватые, 6-ногие, до 8 мм длиной, с плоской головой и мощными острыми челюстями, направленными вперед.

Личинки быстро передвигаются, хватают челюстями тлей и высасывают их. Шкурки иногда остаются на спине у личинки и используются ею для строительства кокона перед окукливанием.

Зимуют взрослые насекомые группами в жилых или нежилых помещениях. Окраска зимующих златоглазок иная. Тело приобретает коричневый цвет с красными пятнами. В конце апреля — мае они появляются на цветущих растениях. Самки питаются нектаром цветов и выделениями тлей. Они откладывают яйца на растение, вблизи колонии тли. Летают в вечернее и ночное время. Личинки очень прожорливы. За период развития одна личинка может высосать до 1 тысячи тлей или до 3 тысяч клещей. Кроме тлей, личинки питаются белокрылка-ми, трипсами, молодыми гусеницами, паутинными клещами, яйцами насекомых. Окукливается личинка в белом или кремовом рыхлом коконе на коре в скрученных листьях или с их нижней стороны.

Златоглазки существенно снижают численность вредных насекомых на садово-огородном участке.

Муравьи рыжие. За лето муравьи из одного муравейника истребляют около 1 миллиона насекомых, в основном вредных, которые в массе размножились в текущем сезоне. Муравейники, находящиеся вблизи приусадебного участка, следует огородить, чтобы случайно их не повредить. Разоренный муравейник восстанавливается очень медленно и не несет своей полезной функции по охране сада от вредителей.

Стрекозы. Это хищные насекомые, которые на лету ловят и съедают мелких насекомых: мух, комаров, бабочек. Биология стрекоз сложна и связана с водоемом, где развиваются личинки. Они питаются личинками комаров и даже нападают на мальков рыб.

Хищный клещ анистис ягодный. Уничтожает мелких насекомых и растительных клещей. Клещ — крупный (до 0,3 мм), красного цвета, похож на маленького быстродвигающегося зигзагами паучка.

Пауки. Различные виды пауков по-разному охотятся на вредных насекомых. Одни растягивают сети, другие поджидают жертву в засаде, третьи активно ее ищут. Для человека пауки безобидны. Следует оберегать от повреждения паутинные сети, так как на их восстановление требуется много времени. Самые большие сети, в 2-3 м, плетет паук-крестовик с белым крестообразным пятном сверху брюшка. Паук живет 2 года. В мае из паутинистого белого кокона выходят маленькие паучки, которые держатся группой. Они вместе начинают плести короткий толщиной в несколько сантиметров «жгут» из паутины, в который уже поодиночке вылавливают мелких насекомых. Осенью паучки прячутся под опавшими листьями, в трещинах коры, где и зимуют. В апреле они выходят с мест зимовки, ткут паутину. Осенью откладывают яйца, которые обертывают защитной ярко-желтой паутиновой «ватой».

Другие виды пауков паутинками стягивают концы листа, заворачивая их в виде кулечка, густо оплетенного паутиной, в который откладывают яйца. Паучиха стережет свое потомство от нападения, находясь в камере, построенной рядом. Некоторые пауки прикрепляют кокон с яйцами к листу.

Источник