надземное прорастание семян

Анатомия и морфология высших растений. Словарь терминов. — М.: Дрофа . Коровкин О.А. . 2007 .

Смотреть что такое «надземное прорастание семян» в других словарях:

НАДЗЕМНОЕ ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН — прорастание семян, при котором вытягивающийся гипокотиль выносит ассимилирующие семядоли над поверхностью почвы (напр., у видов родов Phaseolus, Malus) … Словарь ботанических терминов

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН — переход семян от состояния покоя к вегетативному росту зародыша и формирующегося из него проростка. П. с. начинается при оптимальном для каждого вида сочетании влажности и темп ры среды, при к ром семена набухают и в клеточных органел лах… … Биологический энциклопедический словарь

подземное прорастание семян — Синонимы: гипогеальное прорастание семян, криптокотилярное прорастание семян прорастание семян, при котором семядоли не выносятся на поверхность почвы, а остаются в ней, напр. у гороха (Pisum) (см. рис. Надземное у фасоли (а) и подземное у гороха … Анатомия и морфология растений

Семейство комбретовые (Combretaceae) — Семейство комбретовых охватывает около 600 видов, относящихся к 20 родам. Это деревья, кустарники и деревянистые лианы, являющиеся существенным элементом во многих древесных формациях тропических стран обоих полушарий. Наибольшее число… … Биологическая энциклопедия

Род араукария (Araucaria) — Род араукария получил название от провинции Арауко в южной части Чили. Так же называется и город в этой провинции, и залив, омывающий ее с запада. Впрочем, названий с основой «араук» в Южной Америке очень много (например, река Арауко в… … Биологическая энциклопедия

Семейство бобовые (Fabaceae или Leguminosae) — Жителям стран умеренного климата с детства знакомы горох, фасоль, клевер, вика, белая акация. В тропиках общеизвестны «дождевое дерево», или саман (Samanea saman), и одно из красивейших деревьев мира делоникс царский (Delonix regia, табл … Биологическая энциклопедия

Цинния изящная — ? Цинния изящная Цинния изящная … Википедия

ФИАЛКА УДИВИТЕЛЬНАЯ (VIOLA MIRABILIS L.) — см. Многолетник высотой 6 40 см. , восходящее, состоящее из коротких междоузлий, с довольно хорошо заметными границами годичных приростов, покрытое рубцами листьев и их остатками, несет на себе спящие почки и группы придаточных корней. Верхушка… … Лесные травянистые растения

Семейство пионовые (Paeoniaceae) — В семействе один род пион (Paeonia), объединяющий около 40 видов. Некоторые виды пиона листопадныо кустарники, но большинство корневищные травы. Кустарниковые пионы распространены в Восточной Азии (Китай, Япония и Восточные Гималаи), где… … Биологическая энциклопедия

Семейство головчатотиссовые (Cephalotaxaceae) — Семейство представлено одним родом головчатотиссом (Cephalotaxus), состоящим всего из 6 видов. Филогенетически головчатотиссовые тесно связаны с только что представленным читателю семейством подокарповых, особенно с примитивными… … Биологическая энциклопедия

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Прорастание надземное

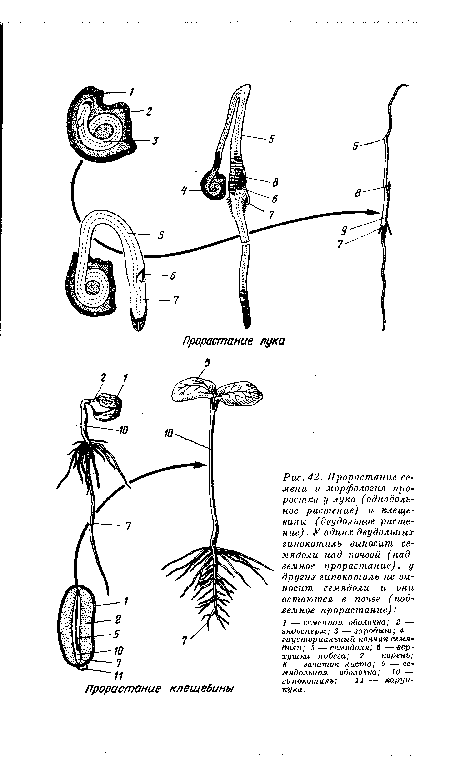

| Прорастание семени и морфология проростка у лука (однодольное растение) и клещевины (двудольное растение). У одних двудольных гипокотиль выносит семядоли над почвой (надземное прорастание), у других гипокотиль не выносит семядоли и они остаются в почве (подземное прорастание) |  |

Способ прорастания зооспорангиев зависит прежде всего от образа жизни. У всех водных и большинства почвенных грибов оболочка на вершине или сбоку зооспорангия разрывается и его содержимое выходит наружу в виде пузыря, в котором протоплазма разделяется на отдельные участки, превращающиеся в зооспоры. Оболочка зооспорангия при этом остается на мицелии. Такой способ прорастания связан с тем, что выходящие из зооспорангия зооспоры сразу попадают в благоприятные для них условия — в водную среду, в которой они могут активно двигаться и прорастать. У видов, поражающих надземные части растений, зооспорангни формируются на поверхности растений, т. е. в условиях быстрой смены увлажнения и высыхания. Зооспоры, представляющие собой комочки протоплазмы без оболочек, не способны даже короткое время находиться впе капель воды. Поэтому при описанном выше способе прорастания был бы большой риск гибели вышедших из зооспорангиев зооспор в связи с подсыханием листьев.[ . ]

При наземном прорастании споры плауна, попав на землю, прорастают в течение нескольких дней и дают начало наземному (точнее, полуподземному) гаметофиту. Полагают, что зтот гаметофит питается полусапрофитно; в основании погруженной в почву бледно-зеленой части гаметофита содержатся гифы почвенных грибов, а надземная часть гаметофита несет многочисленные зеленые листообразные выросты (рис. 63). Такие полуподземные гаметофиты (диаметром 1—5 мм), как правило, созревают в течение одного сезона и после оплодотворения быстро погибают, но известны случаи их перезимовки в условиях умеренного климата.[ . ]

Кальций необходим для нормального роста надземных органов и корней растений. Потребность в нем проявляется еще в фазе прорастания. При недостатке кальция и резком преобладании в питательном растворе одновалентных катионов (Н’, Na К ) или катионов Mg нарушается физиологическая уравновешенность раствора и прежде всего страдает корневая система растений. Рост и развитие корней приостанавливаются, они становятся утолщенными, не образуют боковых корешков и корневых волосков, ослизняются и темнеют. Наружные клетки корня, непосредственно соприкасающиеся с таким раствором, разрушаются, клеточные стенки их ослизняются, так как пропитывающие их пектиновые вещества и липоиды в отсутствии кальция растворяются, и содержимое клеток вытекает, ткань превращается в слизистую бесструктурную массу. В результате нарушается поглощение растениями питательных веществ.[ . ]

Семена начинают прорастать в конце первой или во второй декаде мая. Прорастание семян недружное и может проходить до начала, а иногда и до середины июля. Прорастание надземное: сначала над поверхностью почвы появляется крючковидно изогнутый гипокотиль, затем он выпрямляется, иногда вынося на поверхность околоплодник.[ . ]

В природе покоящиеся споры, несомненно, находят подходящие условия для прорастания, после чего осуществляется первичное заражение насекомых. По-видимому, в природе действует комплекс физических и химических факторов в сочетании, которое пока не может быть осуществлено в опыте. Возможно также, что период покоя спор превышает годовой срок. В основном покоящиеся споры остаются в почве, попадая туда с трупами насекомых, но, очевидно, сохранение спор происходит также в складках коры деревьев, на растительных и других остатках, представляющих источник заражения для насекомых, ведущих надземный образ жизни (медяницы, гусеницы многих видов бабочек, пилильщики ит. п.).[ . ]

Семена изученных видов очитков обладают высокой лабораторной всхожестью (86-100%). Прорастание семян исследованных видов надземное. Как показали опыты, семенам некоторых видов свойственна светочувствительность.[ . ]

Фазы развития и этапы органогенеза. Фазы вегетации у проса отмечаются следующие: прорастание семян — появление корешков; всходы — через 7—10 дней после посева; третий лист — рост приостанавливается, развиваются вторичные корни, сначала медленно, а затем очень быстро; кущение — наступает позднее, чем у других злаков (на 15—20-й день после всходов); медленный рост надземной массы; выход в трубку — на 10—12-й день после кущения, идет интенсивный рост надземной массы и корней, дифференциация генеративных органов; выметывание — через 20—25 дней после кущения, растянуто; цветение — на 2—6-й день от выметывания, интенсивно идет в 10—11 ч утра, начинается с верхних цветков и продолжается 7—16 дней; созревание — неодновременное и продолжительное (15—20 дней), начинается с верхней части метелки.[ . ]

Кальций способствует росту корней. Потребность растений в нем проявляется с момента прорастания семени. Если при недостатке азота, фосфора и калия в первую очередь ослабляется развитие надземной части, то при недостатке кальция — рост корневой системы. При отсутствии кальция во внешней питательной среде корни ослизняются и заболевают, на листьях появляются желтые пятна, нарушается углеводный и азотный обмен, затрудняется восстановление в растениях нитратов до аммиака. Кальций способствует усвоению растениями аммиачного азота, оказывает влияние на физико-химические свойства протоплазмы — ее вязкость и проницаемость, нейтрализует образующиеся в растениях органические кислоты, в частности щавелевую, устраняет или ослабляет вредное действие на растения одностороннего избытка других катионов. На кислых почвах растения часто страдают от избытка ионов водорода, алюминия, железа и марганца; внесение кальция на этих почвах снижает их вредное действие на растения. Молодые, растущие части растения содержат мало кальция. Меньше всего кальция в семенах, больше — в листьях и стеблях, особенно стареющих.[ . ]

Цветет с июля до осени, созревшие колоски опадают вместе с соцветием. Одно растение дает около 1000—2000 семян. Для прорастания семян необходимы температура 20—35 °С и достаточная влажность почвы. Всходы образуются лишь при поверхностной заделке семян до глубины 3 см, а свет повышает их всхожесть в 2 раза. Корневая система представлена придаточными корнями, проникающими в почву на глубину до 1,5—2 м. Толстые корневища, пронизывающие во всех направлениях пахотный слой, несут в многочисленных узлах почки возобновления и на рыхлых почвах сосредоточены преимущественно в слое до 20—25 см. Из почек или из восходящих корневищ образуются надземные побеги. Одни из них плодоносят, а другие, особенно на плотных почвах, простираются по поверхности в виде плетей, и через 1—3 м верхушка их вновь погружается в почву. Поэтому наблюдается сильное задернение почвы свинороем.[ . ]

Последний вариант адаптации проявляется, например, у однолетних трав, которые быстро растут, цветут и плодоносят во влажный период, а сухую часть года проводят в виде семян, и у многолетних трав, развивающих надземные органы только в сезон дождей. У сотен пустынных видов однолетних растений выработалась наследственно закрепленная система метаболических ограничителей прорастания и цветения, которые тонко контролируют время наступления этих фаз в зависимости от количества и длительности дождевых осадков, сезонных температур и долготы дня.[ . ]

Вертициллезный вилт — очень вредоносное заболевание. При его развитии в растении снижаются осмотическое давление и тургор клеток, усиливается транспирация, замедляется поступление воды и минеральных веществ в корни и надземные органы растения, отмирают паренхимные клетки древесины и преждевременно опадают листья, что приводит к резкому снижению урожая и качества хлопка. Семена с больных растений имеют низкую всхожесть и энергию прорастания. В зависимости от сорта и срока появления заболевания недобор хлопка-сырца при вертициллезном вилте может быть значительным — от 22 до 77%.[ . ]

В лабораторных условиях возможны случаи хронического отравления растений даже слаботоксичными антибиотиками, которые применялись длительно и бессистемно. Проявления токсического действия антибиотиков очень разнообразны: задержка роста и развития растения, подавление прорастания семян, угнетение роста корней или надземных частей растения, нарушение процесса образования хлорофилла и др.[ . ]

У двудольных растений, если семядоли выносятся на поверхность, после вытягивания корешка вытягивается гипокотиль — под-семядольное колено. Семядоли выносятся па поверхность и зеленеют. После этого трогается в рост почечка, которая дает начало главному стеблю, и формируются надземные побеги. Если семядоли па поверхность на выносятся, то сначала вытягивается дпикотилъ — иадсемядольное колено. Такая последовательность роста частей зародыша выработалась в процессе эволюции, это позволяет в первый период прорастания обеспечить прикрепление растения к субстрату в снабжение его водой.[ . ]

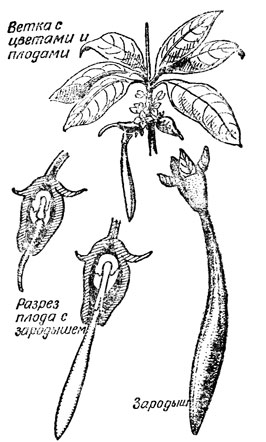

Зародыш обычно со спирально свернутыми семядолями. Терминалия Кернбаха и некоторые другие виды с сочными плодами имеют круглый зародыш с 3 или 4 мясистыми семядолями (см. рис. 112), которые в семени сложены, как сегменты шара, и напоминают семядоли идиоспермума австралийского из семейства каликантовых. Для комбретовых характерно надземное прорастание семян, но у некоторых видов комбретума из саванн Западной Африки семена, прорастающие на поверхности, затягиваются первичным корнем в глубь почвы, что, очевидно, помогает проросткам выжить во время пожаров.[ . ]

У буковых мужские цветки расположены па облиственных побегах в 1—3-цветковых дихазиях (потофагус) или в дихазиальпых стебельчатых головках в пазухах листьев (бук), имеют большие колокольчатые чашечки и крупные пыльники. Плюска раскрывается 2—4 створками, содержит 1—3 трехмерных (трех-граппых) или двухмерных (уплощенных) ореха. Членики сосудов преимущественно или частично с лестничной перфорацией. Кроме того, для родов этого подсемейства характерен надземный тип прорастания семян (семядоли поднимаются над землей, раскрываются, зеленеют и фотосинтезируют), запасным веществом семядолей является масло. У каштановых цветки располагаются в дихазиальпых пучках либо поодиночке па специализированных цветоносных побегах, или в поникающих однополых сережках, с мелкими чашечками и пыльниками. Членики сосудов обычно с простой перфорацией. Прорастание семян подземное, толстые, мясистые семядоли остаются на земле и обычно служат только как источник запасных вехцеств (крахмала).[ . ]

Источник

Росток тянется к солнцу

Итак, семя попало на тот клочок почвы, где ему суждено прорасти и дать начало новой жизни — новому растению, на котором вновь распустятся цветы и вновь созреют семена. Семя перестает быть семенем. Но, пока оно не стало растением, мы должны еще пройти до самых крайних границ предмета эмбриологии растений — проследить становление нового организма.

В разнообразии способов прорастания семян у разных растений природа столь же щедра на варианты, как и в осуществлении всех других процессов развития растения. Нам уже неоднократно приходилось упоминать об этой щедрости. Но снова подчеркнем то обстоятельство, что она имеет причиной своей разнообразие условий жизни на земле и всегда оправдана с точки зрения соответствия этим условиям.

Выше нам уже пришлось рассказать о своеобразных способах прорастания у заразихи и повилики, а также о прорастании орхидей. А каковы же типичные случаи?

Их два. Различают надземный и подземный способы прорастания семян. В первом случае корешок, выпущенный семенем, остается в почве, а семядоли с почечкой выносятся на поверхность. Во втором случае семядоли остаются в почве и даже не выходят из семенной кожуры, а на поверхность, к солнцу, выносится лишь почечка с первичными листьями. Разница эта связана прежде всего с тем, что семена разных растений неодинаково обеспечены запасом питательных веществ. Основное назначение семядолей — снабжать питанием прорастающий зародыш. Если запасов питания в семени вполне хватает для развития проростка до поры, когда у него разовьются настоящие корни и листья, прорастание идет по подземному типу. И семядоли в этом случае лишь «перекачивают» питательные вещества из своих тканей или из эндосперма в растущие ткани зародыша. Если эти запасы в семени не слишком велики, семядоли выносятся над поверхностью почвы, в них образуется хлорофилл и они начинают работать как настоящие листья: созидают посредством фотосинтеза органические вещества и посылают их во все органы проростка.

Надземное прорастание часто встречается у двудольных растений. В качестве примера можно рассмотреть прорастание семени тыквы. Это достаточно крупное семя сплющено с двух сторон, на одном конце округло, а на другом сужено и косо притуплено. На суженном конце в кожуре его есть маленькое отверстие, сквозь которое при прорастании выходит корешок зародыша.

Рассыпанные по земле семена тыквы всегда ложатся на ее поверхность одной из плоских сторон. Они легко прилипают к комочкам почвы, особенно в тех случаях, если на семени остались ткани плода. Прямой зародыш, заключенный в семени, занимает при этом положение, параллельное поверхности почвы. Корешок проростка, лишь только он покажется из семени, тотчас загибается и врастает в почву, где быстро развивает боковые ответвления и крепко сцепляется с землей. Подсемядольная часть стебля, в которую постепенно переходит корешок, также сначала растет вниз, но лишь очень короткое время. Вскоре она изменяет направление роста и начинает тянуться вверх, к свету. Вслед за этим семядоли вытягиваются из оболочки семени, что осуществляется довольно легко, поскольку и оболочка и корешок — опора стебелька — независимо друг от друга достаточно прочно сцеплены с землей. Но все же необходимо определенное усилие, и потому первичный стебелек в момент выхода семядолей из кожуры семени изгибается, становясь похожим на петлю, выпуклая сторона которой обращена кверху. Но вскоре стебелек распрямляется и выносит к свету высвобожденные семядоли, которые расходятся по сторонам его и начинают отныне отдавать проростку не только ранее запасенные в семени питательные вещества, но и вновь созданные в процессе фотосинтеза. Подземное прорастание свойственно большинству однодольных растений, в частности злакам, имеющим семена, у которых основной запас питательных веществ скапливается в эндосперме. Семядоли в этом случае выполняют главным образом роль передатчиков питательных веществ и, в соответствии с этой функцией, имеют в своем строении многие черты гаусториальных органов (присосок), которыми оснащены паразитные растения. У пшеницы, например, часть семядоли разрастается и превращается в особое образование — щиток. Краевые клетки щитка и выполняют роль гаусторий. Они во время прорастания семени (и активного всасывания питательных веществ из эндосперма) удлиняются в 10 — 12 раз и становятся очень похожими по строению на всасывающие клетки в гаусториях паразитной повилики.

Щиток присутствует в семенах всех 4000 видов злаков и, по существу, всегда устроен одинаково.

У семян осок, камышей, нарциссов, алоэ, канн, бананов и пальм зародыш погружен в эндосперм, а семядоля, отходящая от подсемядольного колена, снабжена гаусториальными клетками только на своей вершине и только здесь находится в тесном контакте с эндоспермом. При прорастании семядоля вытягивается в длину и выдвигает из глубины семени первичный стебелек вместе с почечкой и корешком.

Очень своеобразно прорастают пальмы, которые обычно обитают в областях, подверженных сильным засухам. Проросток их сразу же после выхода из семени резко изгибается и проникает в более глубокие, всегда несколько влажные слои почвы. У некоторых пальм выдвигающийся из семени влагалищный участок семядоли сравнительно короток. У финиковой и кокосовой пальм он, напротив, очень удлинен и достигает порой полуметровой длины. Порой проходят месяцы, пока у семени кокосовой пальмы, например, проростком будет использован весь запас питательных веществ и он перейдет на самообеспечение. У многих растений, как однодольных, так и двудольных, семена прорастают так, что в этом процессе сочетаются черты как подземного, так и надземного способа. Например, у иных видов лука семядоля, выполняющая сначала лишь функцию транспортировки питательных веществ к зародышу, после того как эти вещества будут использованы, покидает семя, пробивается на поверхность почвы, зеленеет и начинает выполнять функции обычного зеленого листа. Таково же поведение семядолей и у куколя.

И наконец, у представителей как однодольных, так и двудольных даже в пределах одного семейства можно встретить и надземный и подземный способ прорастания. Такое разнообразие, в частности, можно наблюдать у бобовых: если фасоль развертывает семядоли над землей зелеными листиками, то горох прячет их в земле.

Следует сказать о том, что, хотя понятия о подземном и надземном типах прорастания общеприняты в ботанике, они не вполне точны еще и потому, что у целого ряда растений семядоли ведут себя, как при подземном прорастании — остаются внутри семени на протяжении всего периода развития проростка, но в то же время само семя находится не под землей, не в почве, а па ее поверхности. Подчас семя даже начинает прорастать прямо на материнском растении.

Пожалуй, учитывая подобные факты, правильнее было бы говорить о листовом способе прорастания, когда семядоли способны к фотосинтезу и выполняют функцию листьев, и гаусториальном, когда семядоли остаются внутри семени и выполняют лишь роль передатчиков питательных веществ от эндосперма к зародышу.

В самом деле, можно ли, например, назвать подземным прорастание семян мангровых деревьев?

Мангровые деревья иногда называют живородящими растениями. Густые, подчас просто непроходимые заросли их образуются в тропических широтах на самом океанском берегу, в приливной полосе, которая периодически покрывается морской водой.

Рис. 33. Зародыши мангровых деревьев, начинающие развиваться еще на материнских ветвях, — самые крупные и самые ‘взрослые’ из зародышей

Вот как прорастают семена у ризофоры — одного из мангровых деревьев. Семя «оживает» еще в плодике, не потерявшем связи с веткой материнского растения. Первичный стебелек, заканчивающийся зачатком корешка, прорывает оболочку плода и растет вниз. Сросшиеся семядоли, которые окружают почечку и похожи на повернутый вверх устьем колокол, размещаются внутри семени и плода и «перекачивают» их питательные вещества в ткани все более разрастающегося первичного стебелька и корешка. Материнская ветвь также участвует в снабжении зародыша, и он, все еще соединенный живой связью с материнским растением, растет так на протяжении нескольких месяцев. В конце концов первичный стебелек достигает 30 — 50 см в длину и 2 см в толщину, до 0,5 кг массы — пожалуй, это самые крупные из всех известных зародышей!

Нижний конец зародыша ризофоры заострен и выгнут наподобие шила. Ветер раскачивает его и, наконец, отрывает от плода у основания семядолей, так что последние остаются внутри семени, по-прежнему спрятанного в плоде. Проросток стремительно падает вниз, пробивая острым своим концом даже полуметровый слой воды, внедряется в слой ила на дне и остается прямо торчать в нем. Если он по каким-либо причинам не сумел воткнуться в ил, то плавает на поверхности воды: рыхлая ткань его пронизана множеством воздушных межклеточных ходов. За счет содержащегося в них воздуха проросток дышит и не погибает, даже сплошь залитый приливной волной. Молодые растеньица, которые не смогли воткнуться в дно, увлекаются волнами и течениями и, «пристав» к берегу где-то далеко от родных мест, укореняются там. Так расселяются мангры.

Как видим, семядоли в семени ризофоры выполняют лишь роль передатчиков питательных веществ от эндосперма (и от материнского растения!) к зародышу и не становятся листьями, хотя и никогда не опускаются даже на землю — не то, что под нее.

Другой пример надземной, но гаусториальной функции семядолей дают семена уже известной нам омелы, прорастающие в воздушной среде, на ветвях деревьев. Семядоли омелы бесцветны, во время развития остаются внутри семени и лишь транспортируют питательные вещества из эндосперма к прорастающему зародышу.

Интересно, что корневой конец зародыша приобретает вскоре после выхода из семени ярко-зеленый цвет. В нем образуется хлорофилл и, поскольку развитие зародыша омелы происходит на свету и в воздушной среде, здесь идут процессы фотосинтеза и корешок, таким образом, сам помогает себе в получении пропитания. В этот момент своей «биографии» корешок имеет даже устьица — как настоящий лист. Однако трудовая деятельность корешка на благородном поприще созидания органического вещества при посредстве фотосинтеза продолжается очень недолго. Вскоре он внедряется в кору чужой ветки, и молодая омела начинает паразитическую жизнь за счет соков растения-хозяина.

Источник