Литературный календарь

1—8 марта

Над безумием шумной столицы

В тёмном небе сияла луна,

И далёких светил вереницы,

Как виденья прекрасного сна.

Но толпа проходила беспечно,

И на звёзды никто не глядел,

И союз их, вещающий вечно,

Безответно и праздно горел.

И один лишь скиталец покорный

Подымал к ним глаза от земли,

Но спасти от погибели чёрной

Их вещанья его не могли.

1 марта

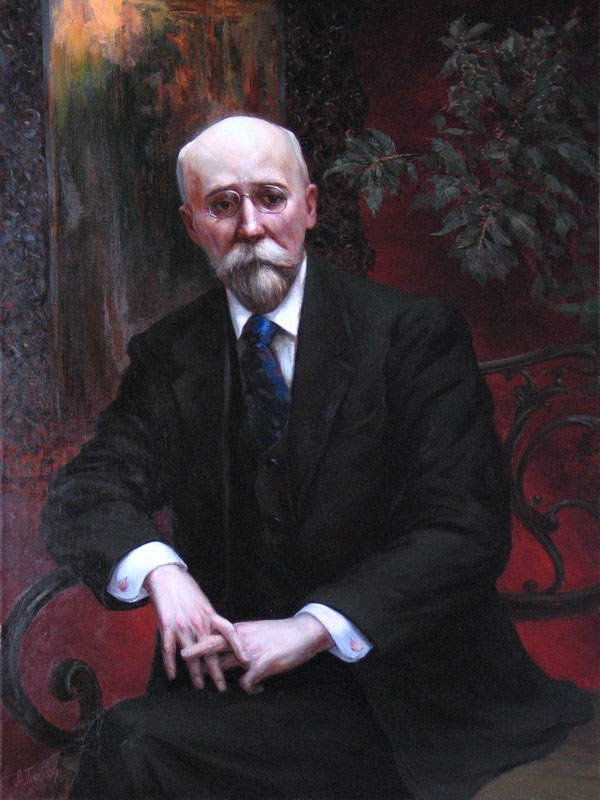

1863 — 17.02 — родился Фёдор Кузьмич Тетерников (СОЛОГУБ). Стихотворением этого гения русской литературы времён Серебряного века, в эту литературу закономерно не совсем вписывающегося, открыт наш календарь.

1938 — cкончался итальянский писатель Габриеле Д’АННУНЦИО (D’Annunzio; род. 12 марта 1863). В годы Первой мировой войны уже немолодым человеком он стал одним из первых европейских военных лётчиков-бомбардировщиков, а в литературе прославился своими изысканными по стилю стихотворениями и романами. Его много переводили в России начала ХХ века, но потом, после прихода у нас в стране к власти большевиков, а в Италии — фашистов (искренности Д’Аннунцио в поддержке Муссолини мог бы позавидовать любой из наших советских поэтов) на долгие годы он оказался под запретом.

2 марта

1823 — 19.02 — в Туле родился Константин Дмитриевич Ушинский, выдающийся педагог и детский писатель. Его книга «Родное слово» (1864) выдержала множество переизданий и до сих пор сохраняет своё значение как свод первоначальных сведений о человеке и мире. Многие по ней учились читать, да и сегодня эта первая книжка мало с какой может сравниться.

Скончался Ушинский в 1871.

3 марта

1853 — 19.02 — родился Алексей Алексеевич Тихонов (псевдоним — А.ЛУГОВОЙ).

В его обширном литературном наследии выделяется повесть «Несколько поцелуев» (1891), предугадывавшая творческие подходы в описании любовных взаимоотношений, которые будут свойственны литературе ХХ века.

Одним из первых выступил против статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература», усмотрев в ней “фанатичную проповедь социал-демократического ислама”.

4 марта

1928 — родился английский писатель Алан СИЛЛИТОУ (Sillitoe). Его рабочее происхождение и тематика сочинений, связанная с английским рабочим классом, обеспечили Силлитоу привилегии в советское время. Его много переводили, а роман «Ключ от двери» (1961, рус. пер. 1963) считался у нас чуть ли не классикой современной зарубежной литературы (не важно, какой страны).

Ныне закономерно забыт, хотя, вероятно, и жив.

5 марта

1703 — 22.02 — родился Василий Кириллович ТРЕДИАКОВСКИЙ, поэт, реформатор русской системы стихосложения.

1953 — советскому народу объявлено, что он понёс невосполнимую утрату в виде кончины вождя и учителя Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА. Сегодня, полвека спустя, стало ясно, что Сталин не тождествен большевизму, что крупность, а может, и титаничность его личности не соизмерима ни с одним из большевистских пигмеев, начиная от параноидального Ленина и вплоть до камарильи сталинского Политбюро. Но кому от этого легче?! Некий мудрый житель Тбилиси заметил не так давно: миру непонятно, как в солнечной Грузии родился такой монстр, как Сталин, а нам, грузинам, непонятно, каким образом скромный парень Сосо Джугашвили, учившийся в семинарии и писавший стихи, поехав от нас на север, в Россию, превратился в то, о чём вы спрашиваете?

Говорят, что человеком, задавшим этот вопрос, был автор фильма «Покаяние» режиссёр Тенгиз Евгеньевич АБУЛАДЗЕ, Божией волею скончавшийся того же марта 5 дня года 1994.

6 марта

1928 — родился колумбийский писатель Габриэль ГАРСИА МАРКЕС (Marquez), автор романа «Сто лет одиночества» (1967). Название, пожалуй, точнее перевести на русский как «Век (эпоха) одиночества», но теперь поздно — он стал у нас известен именно под вышеназванным заглавием.

В 1982 году Маркес был удостоен Нобелевской премии по литературе (одно из немногих бесспорных награждений этой премией за последнюю треть века) — “за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента”.

7 марта

1928 — родился Владимир Алексеевич ЧИВИЛИХИН. Долгие годы он занимал вполне заурядное место в советской публицистике как автор очерковых сочинений, посвящённых социалистическому строительству в Сибири и т.д. и т.п.

Славу Чивилихину, хотя и своеобразную, принёс объёмный роман-эссе «Память» (1980–1984; не завершён — Чивилихин скончался в 1984), посвящённый проблемам изучения русской истории. Главный парадокс заключался в том, что, выступая как консерватор-традиционалист, Чивилихин в условиях советской цензуры должен был постоянно делать реверансы в сторону коммунистической догматики. Говорят, что своё название небезызвестное общество заимствовало с обложки романа Чивилихина… Во всяком случае появление этой книги способствовало развитию широкого интереса россиян к родному прошлому, начинавшемуся задолго до 1917 года. И как это нередко бывает, многие читатели «Памяти» оказались прозорливее и значительнее автора романа-эссе. Но одно преимущество он себе сохранил — был первым.

8 марта

1938 — родился поэт Олег Григорьевич ЧУХОНЦЕВ. Его яркое начало в первой половине 1960-х годов не получило продолжения: за публикацию в журнале «Юность» стихотворения «Повествование о Курбском» власти почти на десятилетие закрыли Чухонцеву дорогу в печать.

К счастью, поэт не сломался, а продолжил, вопреки всему, творческую работу, и, когда пришло время (по-настоящему только в годы перестройки), он вышел к читателю не с пустыми руками и сегодня занимает в современной русской поэзии влиятельное и самобытное место.

— … И уж конечно буду не ветлою,

не бабочкой, не свечкой на ветру.

— Землёй?

— Не буду даже и землёю,

Но всем, чего здесь нет. Я весь умру.

— А дух?

— Не с букварём же к аналою!

Ни бабочкой, ни свечкой, ни ветлою.

Я весь умру. Я повторяю: весь.

— А Божий Дух?

— И Он не там, а здесь.

Источник

Фёдор Сологуб «Над безумием шумной столицы. «

Фёдор Сологу́б (настоящее имя Фёдор Кузьмич Тетерников; 17 февраля (1 марта) 1863, Санкт-Петербург — 5 декабря 1927, Ленинград) — русский поэт и писатель, драматург, публицист.

Один из виднейших представителей символизма.

Журнал «Северный вестник» сыграл особую роль в биографии Сологуба. Именно в нём он стал широко публиковаться в 1890-е годы.

Роман «Тяжёлые сны» был начат в Крестцах ещё в 1883 году. Крепкий реализм «Тяжёлых снов», рисующий бытовые картины провинции, сочетается с призрачной, одурманивающей атмосферой полуснов, полуяви, наполненными эротическими грёзами и приступами страха. Роман писался долго и был окончен только в Петербурге в 1894 году.

Летом 1902 года был окончен роман «Мелкий бес». Как сказано в предисловии, роман писался десять лет (1892—1902). Провести роман в печать оказалось нелегко, несколько лет Сологуб обращался в редакции различных журналов, — рукопись читали и возвращали, роман казался «слишком рискованным и странным». Лишь в начале 1905 года роман удалось устроить в журнал «Вопросы жизни», но его публикация оборвалась на 11-м номере в связи с закрытием журнала, и «Мелкий бес» прошёл незамеченным широкой публикой и критикой.

В середине 1921 года советское правительство издало несколько декретов, ознаменовавших начало эры Новой экономической политики, после чего ожила издательская и типографская деятельность, восстановились заграничные связи. Тогда же появляются новые книги Фёдора Сологуба: сначала в Германии и Эстонии и затем в Советской России.

Фёдор Сологуб остался в СССР и продолжал плодотворно трудиться, много писал — но всё «в стол»: его не печатали. Чтобы продолжать активную литературную деятельность в таких условиях, Сологуб с головой ушёл в работу петербургского Союза Писателей (в январе 1926 года Сологуб был избран председателем Союза). Деятельность в Союзе Писателей, заполнив всё его время, позволила Сологубу преодолеть одиночество и расширить круг общения: ведь к тому времени почти все бывшие крупные писатели и поэты дореволюционной России, к среде которых принадлежал Сологуб, оказались за границей.

Над безумием шумной столицы.

Над безумием шумной столицы

В темном небе сияла луна

И далеких светил вереницы,

Как виденья прекрасного сна.

Но толпа проходила беспечно,

И на звезды никто не глядел,

И союз их, вещающий вечно,

Безответно и праздно горел.

И один лишь скиталец покорный

Подымал к ним глаза от земли,

Но спасти от погибели черной

Их вещанья его не могли.

Источник

Над безумием шумной столицы способ рифмовки

Эта информация, конечно же, есть и на других порталах,

но все же своя рубашка ближе к телу 🙂

А потому пусть и здесь будет.

РИФМОВКА. СПОСОБЫ РИФМОВКИ.

РИФМОВКА – порядок чередования рифм в стихе. Основные способы рифмовки:

1.Смежная рифмовка «ААBB».

Чтоб дружбу товарищ пронёс по волнам, —

Мы хлеба горбушку – и ту пополам!

Коль ветер лавиной, и песня – лавиной,

Тебе – половина, и мне – половина!

(А. Прокофьев)

2. Перекрёстная рифмовка «АBАB».

О, есть неповторимые слова,

Кто их сказал – истратил слишком много,

Неистощима только синева

Небесная и милосердье Бога.

(А. Ахматова)

3. Кольцевая рифмовка

(охватная, опоясывающая) «АBBА»

Уж подсыхает хмель на тыне.

За хуторами, на бахчах,

В нежарких солнечных лучах

Краснеют бронзовые дыни…

(А. Бунин)

4. Холостая рифмовка «АВСВ».

Первый и третий стих не рифмуются.

Травка зеленеет,

Солнышко блестит,

Ласточка с весною

В сени к нам летит.

(А.Н. Плещеев)

6. Смешанная рифмовка (вольная) – способ чередования и взаимного расположения рифм в сложных строфах. Наиболее известные формы: октава, сонет, рондо, терцина, триолет, лимерик и пр.

Пример смешанной рифмовки:

Ревёт ли зверь в лесу глухом,

Трубит ли рог, гремит ли гром,

Поёт ли дева за холмом —

На всякий звук

Свой отклик в воздухе пустом

Родишь ты вдруг.

(А.С. Пушкин)

ТЕРЦИНА – ряд трёхстиший с рифмовкой ABА BCB CDC. («Божественная комедия» Данте).

Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,

Утратив правый путь во тьме долины.

Каков он был, о, как произнесу,

Тот дикий лес, дремучий и грозящий,

Чей давний ужас в памяти несу!

Так горек он, что смерть едва ль не слаще.

Но, благо в нем обретши навсегда,

Скажу про все, что видел в этой чаще…

(А. Данте)

ЛИМЕРИК — пятистишие, написанное анапестом, с рифмовкой ААВВА. В лимериках 3 и 4 стихи имеют меньшее количество стоп, чем 1, 2 и 5.

Жил-был старичок у причала,

Которого жизнь удручала.

Ему дали салату

И сыграли сонату,

И немного ему полегчало.

(Э. Лир)

ТРИОЛЕТ — восьмистишие с рифмовкой АВАА АВAB , где стихи А и В повторяются как рефрены.

Ты промелькнула, как виденье,

О, юность, быстрая моя,

Одно сплошное заблужденье!

Ты промелькнула, как виденье,

И мне осталось сожаленье,

И поздней мудрости змея.

Ты промелькнула, как виденье,—

О, юность быстрая моя!

(К. Бальмонт)

МОНОРИМ — стих, построенный на одной рифме — монорифме (АААА, АА-ВВ-СС…),редкий в европейской поэзии, но широко распространённый в классической поэзии Ближнего и Среднего Востока. К моноримам относятся: газель, касыда, месневи, фард. Пример фарда:

Тогда лишь слово в ход пустить твой долг,

Когда уверен ты, что будет толк.

(Саади)

РУБАИ — рифмовка в восточной поэзии по схеме ААВА.

В колыбели – младенец, покойник в гробу:

Вот и всё, что известно про нашу судьбу.

Выпей чашу до дна и не спрашивай много:

Господин не откроет секрета рабу.

(Омар Хайям)

ПАНТОРИФМА (панторим) – стих, в котором все слова рифмуются между собой.

Опьяняет смелый бег,

Овевает белый снег,

Режут шумы тишину,

Нежат думы про весну

(В. Брюсов)

Рифмовка 4+4 («квадратная рифмовка») — рифмовка двух четверостиший по схеме: ABCD ABCD

А затем прощалось лето

С полустанком. Снявши шапку,

Сто слепящих фотографий —

Ночью снял на память гром.

Мёрзла кисть сирени. В это

Время он, нарвав охапку

Молний, с поля ими трафил

Озарить управский дом.

(Б.Л. Пастернак)

Рифмовка 3+3 («треугольная рифмовка») — рифмовка двух трёхстиший между собой по схеме ABC ABC.

А потом мне снились горы —

В белоснежных одеяньях

Непокорные вершины,

И хрустальные озёра

У подножий великаньих,

И пустынные долины.

(В. Невский)

СТРОФА. ВИДЫ СТРОФ.

СТРОФА (греч. strophe — поворот) — группа стихов с периодически повторяющейся организацией ритма и (или) рифмы. Как правило, каждая строфа посвящена какой-то одной мысли, и при смене строфы меняется и тема. На письме строфы разделяются увеличенными интервалами. Основной признак строфы — повторяемость её элементов: cтоп, размера, рифмовки, кол-ва стихов и пр.

Лишь тому, чей покой таим,

Сладко дышится.

Полотно над окном моим

Не колышется.

Ты придёшь коль верна мечтам,

Только та ли ты?

Знаю: сад там, сирени там

Солнцем залиты.

(И.Ф. Анненский)

Я лугами иду — ветер свищет в лугах:

Холодно, странничек, холодно.

Холодно, родименький, холодно!

Я лесами иду — звери воют в лесах

Холодно, странничек, холодно.

Холодно, родименький, холодно!

(Н.А. Некрасов)

ДВУСТИШИЕ (дистих) — простейший вид строфы из двух стихов: в античной поэзии — дистих, в восточной — бейт, в силлабической — вирши. Если двустишие образует самостоятельную строфу – это строфическое двустишие. Графически такие двустишия отделяются друг от друга.

Дано мне тело — что мне делать с ним,

Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить

Кого, скажите, мне благодарить?

(Осип Мандельштам)

Нестрофические двустишия входят в состав более сложных строф и определяются по смежному способу рифмовки.

В мире как в море: не спят рыбаки,

Сети готовят и ладят крючки.

В сети ли ночи, на удочку дня

Скоро ли время поймает меня?

(Расул Гамзатов )

ТРЁХСТИШИЕ (терцет) — простая строфа из трёх стихов. Также, см. терцина

В беспечных радостях, в живом очарованье,

О дни весны моей, вы скоро утекли.

Теките медленней в моём воспоминанье.

(А.С. Пушкин)

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ (катрен) – простая строфа из 4 стихов, самая употребительная в европейской поэзии.

Попрыгунья Стрекоза

Лето красное пропела;

Оглянуться не успела,

Как зима глядит в глаза.

(И.А. Крылов)

ПЯТИСТИШИЕ (квинтет) – строфа из пяти стихов.

Хотя я судьбой на заре моих дней,

О южные горы, отторгнут от вас,

Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз;

Как сладкую песню отчизны моей,

Люблю я Кавказ.

(М.Ю. Лермонтов)

ШЕСТИСТИШИЕ — строфа из шести стихов.

Мороз и солнце; день чудесный!

Ещё ты дремлешь, друг прелестный, —

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись.

(А.С. Пушкин)

Шестистишие с рифмовкой АВАВАВ — СЕКСТИНА.

Опять звучит в моей душе унылой

Знакомый голосок, и девственная тень

Опять передо мной с неотразимой силой

Из мрака прошлого встаёт, как ясный день;

Но тщетно памятью ты вызван, призрак милый!

Я устарел: и жить и чувствовать — мне лень.

(Л.А.Мей)

СЕМИСТИШИЕ (септима) — сложная строфа из семи стихов.

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром

Москва, спаленная пожаром,

Французу отдана?

Ведь были ж схватки боевые,

Да, говорят, еще какие!

Hедаром помнит вся Россия

Про день Бородина!

(М.Ю. Лермонтов)

ВОСЬМИСТИШИЕ (октава) – строфа из 8 стихов.

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса –

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдалённые седой зимы угрозы.

(А.С. Пушкин)

ДЕВЯТИСТИШИЕ (нона) — сложная строфа из 9 стихов.

Отворите мне темницу,

Дайте мне сиянье дня,

Черноглазую девицу.

Черногривого коня.

Дайте раз пор синю полю

Проскакать на том коне;

Дайте раз на жизнь и волю,

Как на чуждую мне долю,

Посмотреть поближе мне.

(М.В. Лермонтов)

ДЕСЯТИСТИШИЕ (децима) — сложная строфа из 10 стихов.

О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих

И видеть таковых желает,

Каких зовёт от стран чужих,

О ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумов Невтонов

Российская земля рождать

(М.В. Ломоносов)

ОДИЧЕСКАЯ СТРОФА – десятистишие с рифмовкой АBАB CC DEED. Одической строфой пишутся торжественной оды.

Подай, Фелица! наставленье:

Как пышно и правдиво жить,

Как укрощать страстей волненье

И счастливым на свете быть?

Меня твой голос возбуждает,

Меня твой сын препровождает;

Но им последовать я слаб.

Мятясь житейской суетою,

Сегодня властвую собою,

А завтра прихотям я раб.

(Г. Державин)

ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА — 14-стишие 4-стопного ямба с рифмовкой ABAB CCDD EFFE GG, созданное А. С. Пушкиным («Евгений Онегин»).

Итак, она звалась Татьяной.

Ни красотой сестры своей,

Ни свежестью её румяной

Не привлекла б она очей.

Дика, печальна, молчалива,

Как лань лесная боязлива,

Она в семье своей родной

Казалась девушкой чужой.

Она ласкаться не умела

К отцу, ни к матери своей;

Дитя сама, в толпе детей

Играть и прыгать не хотела

И часто целый день одна

Сидела молча у окна.

(А.С. Пушкин)

БАЛЛАДНАЯ СТРОФА — строфа, в которой, как правило, чётные стихи состоят из большего количества стоп, чем нечётные.

Улыбнись, моя краса,

На мою балладу;

В ней большие чудеса,

Очень мало складу.

Взором счастливым твоим,

Не хочу и славы;

Слава – нас учили – дым;

Свет – судья лукавый.

Вот баллады толк моей:

«Лучший друг нам в жизни сей

Вера в провиденье.

Благ зиждителя закон:

Здесь несчастье – лживый сон;

Счастье – пробужденье».

(В.А. Жуковский)

СОНЕТ (прованс. sonetto – песенка) — стихотворение твёрдой формы из 14 строк. Популярен в поэзии Возрождения, барокко, романтизма. Цикл из 15 связанных сонетов называется «венком сонетов».

Итальянский сонет строится по схеме «4+4+3+3»

Когда, как солнца луч, внезапно озаряет

Любовь ее лица спокойные черты,

Вся красота других, бледнея, исчезает

В сиянье радостном небесной красоты.

Смирясь, моя душа тогда благословляет

И первый день скорбей, и первые мечты,

И каждый час любви, что тихо подымает

Мой дух, мою любовь до светлой высоты.

Свет мысли неземной лишь от нее исходит,

Она того, кто вдаль последует за ней ,

Ко благу высшему на небеса возводит,

По правому пути, где нет людских страстей

И, полон смелостью, любовью вдохновленный,

Стремлюсь и я за ней в надежде дерзновенной!

(Ф. Петрарка)

Английский сонет строится по схеме – «4+4+4+2».

Сравню ли я тебя с весенним днем?

Спокойней ты, нежнее и милее.

Но ветром майский цвет на смерть влеком

И лето наше мига не длиннее.

Небесный глаз то блещет без стыда.

То скромно укрывается за тучей;

Прекрасное уходит навсегда,

Как рассудил ему природы случай.

Но твой не завершится ясный день,

Ему не страшны никакие сроки;

Ты в смертную не удалишься тень,

В бессмертные мои отлитый строки.

Пока дышать и видеть нам дано,

Живёт мой стих — и ты с ним заодно.

(В. Шекспир)

ТЕРЦИНА (лат. terzа rima — третья рифма) — 3-стишная строфа из непрерывной цепи тройных рифм ABА BCB CDC

(«Божественная комедия» Данте).

Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,

Утратив правый путь во тьме долины.

Каков он был, о, как произнесу,

Тот дикий лес, дремучий и грозящий,

Чей давний ужас в памяти несу!

Так горек он, что смерть едва ль не слаще.

Но, благо в нем обретши навсегда,

Скажу про всё, что видел в этой чаще…

(А. Данте)

ТРИОЛЕТ — восьмистишие с рифмовкой АВАА АВAB , где стихи А и В повторяются как рефрены. Употреблялся в легкой поэзии 15-18 вв.

Ты промелькнула, как виденье,

О, юность, быстрая моя,

Одно сплошное заблужденье!

Ты промелькнула, как виденье,

И мне осталось сожаленье,

И поздней мудрости змея.

Ты промелькнула, как виденье,—

О, юность быстрая моя!

(К. Бальмонт)

РОНДО — стихотворение в 15 строк с рифмовкой AABBA, ABBС, AABBAС (C — нерифмующийся рефрен, повторяющий первые слова 1-й строки). Популярно в поэзии барокко и рококо.

В начале лета, юностью одета,

Земля не ждёт весеннего привета,

Но бережёт погожих, тёплых дней,

Но расточительная, всё пышней

Она цветёт, лобзанием согрета.

И ей не страшно, что далёко где-то

Конец таится радостных лучей,

И что недаром плакал соловей

В начале лета.

Не так осенней нежности примета:

Как набожный скупец, улыбки света

Она сбирает жадно, перед ней

Не долог путь до комнатных огней,

И не найти вернейшего обета

В начале лета.

(М.А.Кузмин)

СИЦИЛИАНА — восьмистишие с перекрёстной рифмой АБАБАБАБ.

САПФИЧЕСКАЯ СТРОФА — строфа с устойчивым чередованием различных метров, изобретённая греческой поэтессой Сапфо

в 7-6 вв. до н. э. ( подробней о Сапфо ). Графическая схема строфы:

Наиболее употребительная строфа в античной поэзии. Имитировалась в тоническом стихосложении.

Ночь была прохладная, светло в небе

Звёзды блещут, тихо источник льётся,

Ветры нежно веют, шумят листами

Тополы белы.

(А.Н. Радищев)

АЛКЕЕВА СТРОФА – строфа античного стихосложения из 4-х логаэдов с устойчивым чередованием различных метров.

КОРОЛЕВСКАЯ СТРОФА — семистишие с системой рифмовки АББААВВ.

СПЕНСЕРОВА СТРОФА — девятистишная строфа с рифмовкой ABABBCDC, представляющая собой октаву с добавлением девятого, удлиненного на одну стопу, стиха. Впервые появилась в поэме английского поэта Э. Спенсера «Королева фей» (1596).

НЕТОЖДЕСТВЕННЫЕ СТРОФЫ — строфы с неупорядоченным чередованием четверостиший с различной рифмовкой, клаузула

СТРОФОИДЫ — строфы с различным количеством стихов. Например, чередование 4-стиший с 5-стишиями, 6-стишиями и т.д.

АСТРОФИЗМ — стихотворение, в котором нет симметричного деления на строфы, что расширяет интонационно синтаксическое звучание стихотворения и даёт поэту больше композиционной свободы. Астрофизм применяется в баснях, детских стихах, повествовательных поэтических произведениях.

Добрый доктор Айболит!

Он под деревом сидит.

Приходи к нему лечиться

И корова, и волчица,

И жучок, и паучок

И медведица!

Всех излечит, исцелит

Добрый доктор Айболит!

РИТМ — звуковое строение конкретной стихотворной строки; общая упорядоченность звукового строения стихотворной речи. Частным случаем ритма является метр.

МЕТР (греч. metron – мера, размер) — упорядоченное чередование ударных и безударных слогов в стихе, общая схема звукового ритма. См. также античные метры

РАЗМЕР – способ звуковой организации стиха; частный случай метра. Так, метр ямб может включать в себя размеры от 1-стопного до 12-стопного (и более) ямба, а также вольный ямб. В силлабическом стихосложении размер определяется числом слогов; в тоническом — числом ударений; в метрическом и силлабо-тоническом — метром и числом стоп. По количеству стоп определяется длина размера: двустопный, трёхстопный, четырёхстопный, пятистопный и т.д. Наиболее употребительны короткие размеры. Примеры:

Играй,/ Адель,

Не знай печали;

Хариты, Лель

Тебя венчали.

(А.С. Пушкин)

О па/мять сер/дца! Ты /сильней/

Рассудка памяти печальной

И часто сладостью своей

Меня в стране пленяешь дальной.

(К. Н. Батюшков)

Аты-/баты,

Шли солдаты,

Аты-баты

На базар..

(народн.)

Буря / мглою/ небо/ кроет,

Вихри снежные крутя;

То, как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя.

(А.С. Пушкин)

Пусть сосны /и ели

Всю зиму торчат,

В снега и метели

Закутавшись спят.

(Ф.И. Тютчев)

Средь шумно/го бала /случайно,

В тревоге мирской суеты,

Тебя я увидел, но тайна,

Твои покрывала черты.

(А.К. Толстой)

Что ты жа/дно глядишь /на доро/гу

В стороне /от весё/лых подруг?

Знать, забило сердечко тревогу —

Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг.

(Н.А. Некрасов)

Утро ту/манное, /утро се/дое,

Нивы пе/чальные, /снегом по/крытые,

Нехотя вспомнишь и время былое,

Вспомнишь и лица, давно позабытые.

(И.С. Тургенев)

Пример сверхдлинного размера (12-стопный ямб):

Близ мед/литель/ного /Нила, /там, где/ озе/ро Ме/рида,/ в царстве/ пламен/ного /РА,

Ты давно меня любила, как Озириса Изида, друг, царица и сестра!

(В.Я. Брюсов)

ИКТ (лат.ictus – удар) – ударный слог в стихе. Второе название – арсис. Межиктовый интервал (второе название – тезис) – безударный слог в стихе.

СТОПА – единица длины стиха; повторяющееся сочетание ударных и безударных слогов. Графически стопа изображается с помощью схемы, где « — » — ударный слог, а «u » — безударный.

Двухсложные стопы: ямб и хорей (двухсложники).

Трёхсложные стопы: дактиль, амфибрахий, анапест (трёхсложники).

Четырёхсложные стопы: пеон (четырёхсложники).

Об античных стопах см.также Античный стих

ЯМБ — двухсложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге. Наиболее употребительная стопа русского стиха.

Cхема « u — ». Основные размеры: 4-стопный (лирика, эпос), 6-стопный (поэмы и драмы 18 в.), 5-стопный (лирика и драмы 19-20 вв.), вольный разностопный (басня 18-19 вв., комедия 19 в.).

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

(А.С. Пушкин)

ХОРЕЙ (греч. choreios — плясовой) или ТРОХЕЙ (греч. trochaios — бегущий) — двухсложная стихотворная стопа с ударением на первом слоге. Cхема « — u ».

Мчаться тучи, вьются тучи

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

(А.С. Пушкин)

ДАКТИЛЬ (греч. daktylos — палец)– трёхсложная стихотворная стопа с ударением на первом слоге.

Схема «- uu».

В рабстве спасённое

Сердце народное —

Золото, золото

Сердце народное!

(Н.А. Некрасов)

АМФИБРАХИЙ (греч. amphibrachys — с обеих сторон краткий) — трёхсложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге. Схема «u — u».

На севере диком стоит одиноко

На голой вершине сосна

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим

Одета, как ризой , она.

(М.Ю. Лермонтов)

АНАПЕСТ (греч. anapaistos — отраженный, т.е. обратный дактилю) — трёхсложная стихотворная стопа с ударением на последнем слоге. Схема « uu — ».

Есть в напевах твоих сокровенных

Роковая о гибели весть.

Есть проклятье заветов священных,

Поругание счастия есть.

(А. Блок)

ПЕОН – четырёхсложная стихотворная стопа с 1-м ударным и 3-мя безударными слогами. В зависимости от того, на какой слог стопы приходится ударение, различаются пеоны на 1-й (- u uu), 2-й( u- uu), 3-й(uu-u) и 4-й слог стопы (u uu -). Пеоны часто представляет собой частный случай ямба и хорея.

Спите полумёртвые увядшие цветы,

Так и не узнавшие расцвета красоты,

Близ путей заезженных взращённые творцом,

Смятые невидевшим тяжёлым колесом

(К.Д. Бальмонт) Не думай о секундах свысока.

Наступит время, сам поймёшь, наверное, —

Свистят они, как пули у виска,

Мгновения, мгновения, мгновения.

(Р. Рождественский)

ПЕНТОН (пятисложник) – стихотворный размер из пяти слогов с ударением на 3 слоге. Пентон разработан А.В. Кольцовым и употребляется только в народных песнях. Рифма, как правило, отсутствует. Схема « uu — uu»

Не шуми ты, рожь,

Спелым колосом!

Ты не пой, косарь,

Про широку степь!

(А.В. Кольцов)

ПИРРИХИЙ — стопа из двух кратких (в античном стихосложении) или двух безударных (в силлабо-тоническом) слогов. Пиррихием условно называют пропуск ударения на ритмически сильном месте в хорее и ямбе.

Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком…

(А.С. Пушкин)

ТРИБРАХИЙ – пропуск ударения в трёхсложном размере на первом слоге («Неповторимая дней благодать…»).

АНАКРУЗА (греч. anakrusis — отталкивание) — метрически слабое место в начале стиха перед первым иктом (ударным слогом), обычно постоянного объема. На анакрузу часто падает сверхсхемное ударение. Анакрузой также называют безударные слоги в начале стиха.

ü Русалка плыла по реке голубой,

Озаряема полной луной;

И старалась она доплеснуть до луны

Серебристую пену волны.

(М.Ю. Лермонтов)

СВЕРХСХЕМНОЕ УДАРЕНИЕ — ударение на слабом месте стихотворного метра («Дух отрицанья, дух сомненья» — М. Ю. Лермонтов).

Когда я ночью жду её прихода,

Жизнь, кажется, висит на волоске.

Что почести, что юность, что свобода

Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

(А. Ахматова)

СПОНДЕЙ — стопа ямба или хорея со сверхсхемным ударением. Как результат, в стопе может быть два ударения подряд.

Швед, русский — колет, рубит, режет.

Бой барабанный, клики, скрежет,

Гром пушек, топот, ржанье, стон,

И смерть, и ад со всех сторон.

(А.С. Пушкин)

УСЕЧЕНИЕ — неполная стопа в конце стиха или полустишия. Усечение, как правило, присутствует при чередовании

в стихах рифм из слов с ударением на различных слогах от конца (например, женских и мужских рифм).

Горные вершины

Спят во тьме ночной;ü

Тихие долины

Полны свежей мглой. ü

(М.Ю. Лермонтов)

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СТИХ (от старофранцузской поэмы об Александре Македонском) — французский 12-сложный или русский 6-стопный ямб с цезурой после 6-го слога и парной рифмовкой; основной размер крупных жанров в литературе классицизма.

Надменный временщик, и подлый и коварный,

Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,

Неистовый тиран родной страны своей,

Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!

(К.Ф. Рылеев)

ГЕКЗАМЕТР (греч. hexametros — шестимерный) — стихотворный размер античной эпической поэзии: шестистопный дактиль,

в котором первые четыре стопы могут заменяться спондеями (в силлабо-тонических имитациях — хореями). Гекзаметр — самый популярный и престижный античный размер, изобретение которого приписывали самому Аполлону — богу, покровительствующему поэзии. У эллинов этот размер ассоциировался с шумом набегающей на берег волны. Гекзаметром написаны величайшие поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»(7 век до н.э.), Вергилия «Энеида», а также гимны, поэмы, идиллии и сатиры многих античных поэтов. Возможно до 32-х ритмических вариаций гекзаметра. Примеры схем:

-uu-uu-//uu-uu-uu-u ; -uu-uu-u//u-uu-uu-u («u» — безударная часть, «-» — ударная часть, «//» — словораздел)

В русскую поэзию гекзаметр ввёл В.К. Тредиаковский, а закрепили Н. И. Гнедич (перевод «Илиады»), В. А. Жуковский (перевод «Одиссеи»), А.Дельвиг.

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,

Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:

Многие души могучие славных героев низринул

В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным

Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля),-

С оного дня, как, воздвигшие спор, воспылали враждою

Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный.

(Гомер «Илиада». Пер. Н. Гнедич)

ПЕНТАМЕТР — вспомогательный метр античного стихосложения; составная часть элегического дистиха, в котором первый стих — гекзаметр, второй — пентаметр. Фактически, пентаметр представляет собой гекзаметр с усечениями в середине и в конце стиха.

Схема: -uu-uu-//-uu-uu-. В чистом виде пентаметр не употреблялся.

ЛОГАЭД (греч. logaoidikos — прозаически-стихотворный) — стихотворный размер, образуемый сочетанием неодинаковых стоп (например, анапестов и хореев), последовательность которых правильно повторяется из строфы в строфу. Логаэды — основная форма античной песенной лирики, а также хоровый партий в трагедиях. Часто логаэдические размеры назывались в честь их создателей и пропагандистов: алкеев стих, сапфический стих, фалекий, адоний и др.

Будем жить и любить, моя подруга,

Воркотню стариков ожесточённых

Будем в ломанных грош с тобою ставить…

(Гай Катулла)

Логаэдами писали и многие русские поэты. Как пример, логаэд с чередованием 3-стопного дактиля и 2-стопного ямба.

Губы мо/и прибли/жаются

К твоим /губам,

Таинства снова свершаются,

И мир как храм.

(В.Я. Брюсов)

БРАХИКОЛОН — жанр экспериментальной поэзии; односложный размер (односложник), в котором все слоги ударные.

Источник