Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями

Крен — вид деформации, свойственный сооружениям башенного типа. Появление крена может быть вызвано как неравномерностью осадки сооружения, так и изгибом и наклоном верхней его части из-за одностороннего температурного нагрева и ветрового давления. В связи с этим полную информацию о кренах и изгибах можно получить лишь по результатам совместных наблюдений за положением фундамента и корпуса башенного сооружения. В зависимости от вида и высоты сооружения, технических требований и условий наблюдений для определения крена применяют различные способы.

Наиболее просто крен определяется с помощью отвеса или прибора вертикального проектирования (оптического или лазерного). Этот способ применяется в основном при возведении башенных сооружений, когда можно встать над его центром.

В сложных условиях, особенно для сооружений большой высоты, для определения крена применяют способы вертикального проектирования, координат, углов и др.

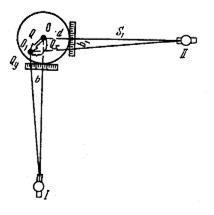

Так, в способе вертикального проектирования с двух точек I и II (рис. 19.7), расположенных на взаимно перпендикулярных осях сооружения и на удалении от него в полторы-две высоты, с помощью теодолита проектируют определяемую верхнюю точку на некоторую плоскость в основании сооружения (цоколь, рейку, палетку и т. п.). Зная расстояние S от теодолита до сооружения и затем d — до его центра О, из наблюдений в нескольких циклах, используя отсчеты b и Ь1 можно вычислить составляющие крена и его направление.

Рис. 19.7. Схема наблюдений за креном башенного сооружения способом вертикального проектирования.

В способе координат вокруг сооружения на расстоянии, равном полутора-двум его высотам, прокладывают замкнутый полигонометрический ход и вычисляют в условной системе координаты его пунктов. С этих пунктов через определенные промежутки времени прямой засечкой определяют координаты точек на сооружении. По разностям координат в двух циклах наблюдений находят составляющие крена по осям координат, полную величину крена и его направление.

Способ горизонтальных углов применяют, если основание сооружения закрыто для наблюдений. При этом способе с опорных пунктов, расположенных на взаимно перпендикулярных осях, периодически измеряют углы между направлением на определяемую верхнюю точку и опорным направлением. По величине изменения наблюдаемых углов и горизонтальному проложению до наблюдаемой точки находят составляющие крена по осям и полную величину крена.

Для определения величины крена по результатам нивелирования осадочных марок их должно быть не менее трех на фундаменте или цокольной части сооружения. С этой же целью применяют различного вида клинометры, представляющие собой накладные высокоточные уровни с ценой деления до 5”.

Наблюдения за трещинами обычно проводят в плоскости конструкций, на которых они появляются.

для выявления трещин применяют специальные маяки, которые представляют собой плитки из гипса, алебастра и т. п. Маяк крепится к конструкции поперек трещины в наиболее широком ее месте. Если через некоторое время трещина появляется на маяке, то это указывает на активное развитие деформации.

В простейшем случае ширину трещины измеряют линейкой. Применяют также специальные приборы: деформометры, щелемеры, измерительные скобы.

Наблюдения за оползнями выполняют различными геодезическими методами. В зависимости от вида и активности оползня, направления и скорости его перемещения эти методы подразделяют на четыре группы:

— осевые (одномерные), когда смещения фиксированных на оползне точек определяют по отношению к заданной линии или оси;

— плановые (двумерные), когда смещения оползневых точек наблюдают по двум координатам в горизонтальной плоскости;

— высотные — для определения только вертикальных смещений;

— пространственные (трехмерные), когда находят полное смещение точек в пространстве по трем координатам.

Осевые методы применяют в тех случаях, когда направление движения оползня известно. К числу осевых относят:

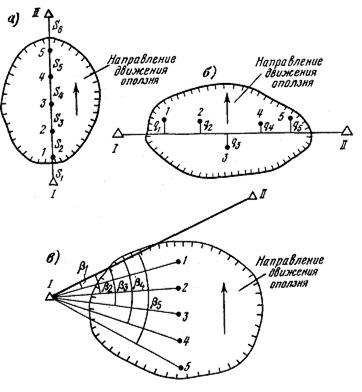

— метод расстояний (рис. 19.8, а), заключающийся в измерении расстояний по прямой линии между знаками, установленными вдоль движения оползня;

Рис. 19.8. Схемы наблюдений за оползнями.

— метод створов (рис. 19.8, б), оборудованных в направлении, перпендикулярном движению оползня;

— лучевой метод (рис. 19.8, в), заключающийся в определении смещения оползневой точки по изменению направления визирного луча с исходного знака на оползневой.

К плановым относятся методы прямых, обратных, линейных засечек, полигонометрии, комбинированный метод, сочетающий измерение направлений, углов, расстояний и отклонений от створов.

Высотные смещения оползневых точек находят в основном методами геометрического и тригонометрического нивелирования.

для определения пространственного смещения оползневых точек применяют фототеодолитную съемку.

Смещения оползневых точек вычисляют по отношению к опорным знакам, располагаемым вне оползневого участка. Число знаков, в том числе и оползневых, определяется из соображений обеспечения качественной схемы измерений и выявления всех характеристик происходящего процесса.

Наблюдения за оползнями проводятся не реже одного раза в год. Периодичность корректируется в зависимости от колебания скорости движения оползня: она должна увеличиваться в периоды активизации и уменьшаться в период угасания.

Дата добавления: 2014-12-17 ; просмотров: 1454 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Наблюдения за кренами, трещинами, оползнями

Геодезические методы наблюдений за кренами, трещинами, оползнями

Наиболее просто крен определяют с помощью отвеса или прибора вертикального проектирования, их применяют при возведении башенных сооружений, когда можно встать над центром сооружения. Часто для определения крена применяют способ вертикального проектирования. Теодолит устанавливают на двух взаимно перпендикулярных направлениях. Линейку располагают горизонтально, ее нулевое или какое-либо другое деление совмещают с меткой М 1 ( рис. 1.61 ).

Рис. 1.61 . Схема определения крена колонны

Теодолитом из положения при двух кругах наводят на верхнюю метку М’ 1 , проектируют на линейку и берут отсчеты q 1 1 и q 1 2 (стр. 141) среднее из которых

где α — горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от оси А , т. е. от направления визирования с первой станции. Угол z между осью сооружения (колонны) и вертикальной линией

где h — разность высот осевых меток.

Если на сооружении нет меток, то для определения крена используют его ребра, или грани.

Способ координат . Вокруг сооружения на расстоянии, равном 1,5-2 его высотам, прокладывают замкнутый полигонометрический ход, в условной системе вычисляют координаты его пунктов. С этих пунктов прямой засечкой определяют координаты верхнего и нижнего положений оси (ребра, грани) сооружения. По разностям координат определяют составляющие крена осям координат, полную его величину и направление крена.

Наблюдения за трещинами сводятся к прикреплению к конструкци поперек трещины в наиболее широком ее месте маяка — плитки из гипс алебастра и т. п. Появление через некоторое время трещины на маяке свидетельствует об активном развитии деформации. Ширину трещины измеря линейкой или специальными приборами: деформометрами, щелемерами, и мерительными скобами.

Оползни в зависимости от их вида и активности наблюдают геодезическими методами , которые подразделяют на,четыре группы:

- осевые (одномерные), когда смещение закрепленных на оползне точек определяют относительно заданной линии или оси;

- плановые (двухмерные) — по изменению плановых координат закрепленных на оползне точек (оползневых точек);

- высотные — по изменению высот оползневых точек;

- пространственные (трехмерные) — по изменению трех координат оползневых точек.

Оползневые методы используют при известном направлении движен оползней, их подразделяют на:

- метод расстояний, когда через определенные промежутки времени измеряют расстояния по прямой линии между пунктами, установленным вдоль движения оползня;

- метод створов, установленных в перпендикулярном движению оползня направлении, и периодическому измерению расстояний от створов до оползневых точек;

- лучевой метод определения смещения оползневых точек по изменении направлений визирного луча относительно опорной линии, на одном из пунктов которой устанавливают теодолит.

Кроме того, плановые смещения оползневых точек определяют методами прямых угловых и линейных засечек, обратной засечки, полигонометрии и другими способами. Высотные смещения оползневых точек определяют методами геометрического и тригонометрического нивелирования. Пространственное смещение оползневых точек можно определить фототеодолитной съемкой.

Смещение оползневых точек определяют относительно опорных пунктов, расположенных вне оползневого участка. Наблюдения за оползнями выполняют не реже одного раза в год. В зависимости от скорости движения оползня периодичность наблюдений может корректироваться: время между наблюдениями уменьшается в периоды активизации оползня и увеличивается в периоды угасания.

Источник

c 9 до 18 по рабочим дням: +8 (495) 410-22-37

Крен — это вид деформации, свойственный сооружениям баненного типа. Появление крена может быть вызвано как неравномерностью осадки сооружения, так и изгибом и наклоном верхней го части из-за одностороннего температурного нагрева и ветрово-о давления. В связи с этим полную информацию о кренах и изгибах южно получить лишь по результатам совместных наблюдений за юложением фундамента и корпуса башенного сооружения.

Наиболее просто крен определяется с помощью отвеса или [рибора вертикального проектирования (оптического или лазер-юго). Этот способ применяется в основном при возведении ба-1енных сооружений, когда можно встать над его центром.

В сложных условиях, особенно для сооружений большой высо-ы, для определения крена применяют способы вертикального роектирования, координат, углов и др.

В способе координат вокруг сооружения на расстоянии, авном пол утора-двум его высотам, прокладывают замкнутый по-игонометрический ход и вычисляют в условной системе коорди-аты его пунктов. С этих пунктов через определенные промежутки эемени прямой засечкой определяют координаты точек на со-эужении. По разностям координат в двух циклах наблюдений аходят составляющие крена по осям координат, полную величи-у крена и его направление.

Способ горизонтальных углов применяют, если основание со-эужения закрыто для наблюдений. При этом способе с опорных пунктов, расположенных на взаимно-перпендикулярных осях, периодически измеряют углы между направлением на определяемую верхнюю точку и опорным направлением. По величине изменения наблюдаемых углов и горизонтальному проложению до наблюдаемой точки находят составляющие крена по осям и полную величину крена.

Для определения величины крена по результатам нивелирования осадочных марок должно быть не менее трех на фундаменте или цокольной части сооружения. С этой же целью применяют различного вида клинометры, представляющие собой накладные высокоточные уровни с ценой деления до 5″.

Наблюдения за трещинами обычно проводят в плоскости конструкций, на которых они появляются.

Для выявления трещин применяют специальные маяки, которые представляют собой плитки из гипса, алебастра и т. п. Маяк крепится к конструкции поперек трещины в наиболее широком ее месте. Если через некоторое время трещина появляется на маяке, то это указывает на активное развитие деформации.

В простейшем случае ширину трещины измеряют линейкой. Применяют также специальные приборы: деформометры, щеле-меры, измерительные скобы.

Наблюдения за оползнями выполняют различными геодезическими методами. В зависимости от вида и активности оползня, направления и скорости его перемещения эти методы подразделяют на четыре группы:

осевые (одномерные) — смещения фиксированных на оползне точек определяют по отношению к заданной линии или оси;

плановые (двумерные) — смещения оползневых точек наблюдают по двум координатам в горизонтальной плоскости;

высотные — для определения только вертикальных смещений; пространственные (трехмерные) — находят полное смещение точек в пространстве по трем координатам.

Осевые методы применяют в тех случаях, когда направление движения оползня известно. К числу осевых относят:

метод расстояний, заключающийся в измерении расстояний по прямой линии между знаками, установленными вдоль движения оползня;

метод створов, оборудованных в направлении, терпендикулярном движению оползня;

лучевой метод, заключающийся в определении смещения оползневой точки по изменению направления визир-юго луча с исходного знака на оползневой.

К плановым относятся методы прямых, обратных, линейных за-ечек, полигонометрии, комбинированный метод, сочетающий измерение направлений, углов, расстояний и отклонений от створов.

Высотные смещения оползневых точек находят в основном методами геометрического и тригонометрического нивелирования.

Для определения пространственного смещения оползневых очек применяют фототеодолитную съемку.

Смещения оползневых точек вычисляют по отношению к опор-[ым знакам, располагаемым вне оползневого участка. Число зна-ов, в том числе и оползневых, определяется из соображений беспечения качественной схемы измерений и выявления всех арактеристик происходящего процесса.

Наблюдения за оползнями проводятся не реже одного раза в год. Периодичность корректируется в зависимости от колебания скорости движения оползня: она должна увеличиваться в периоды активизации и уменьшаться в период угасания.

Источник

Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями

Крен — вид деформации, свойственный сооружениям башенного типа. Появление крена может быть вызвано как неравномерностью осадки сооружения, так и изгибом и наклоном верхней его части из-за одностороннего температурного нагрева и ветрового давления. В связи с этим полную информацию о кренах и изгибах можно получить лишь по результатам совместных наблюдений за положением фундамента и корпуса башенного сооружения. В зависимости от вида и высоты сооружения, технических требований и условий наблюдений для определения крена применяют различные способы.

Наиболее просто крен определяется с помощью отвеса или прибора вертикального проектирования (оптического или лазерного). Этот способ применяется в основном при возведении башенных сооружений, когда можно встать над его центром.

В сложных условиях, особенно для сооружений большой высоты, для определения крена применяют способы вертикального проектирования, координат, углов и др.

Так, в способе вертикального проектирования с двух точек I и II (рис. 19.7), расположенных на взаимно перпендикулярных осях сооружения и на удалении от него в полторы-две высоты, с помощью теодолита проектируют определяемую верхнюю точку на некоторую плоскость в основании сооружения (цоколь, рейку, палетку и т. п.). Зная расстояние S от теодолита до сооружения и затем d — до его центра О, из наблюдений в нескольких циклах, используя отсчеты b и Ь1 можно вычислить составляющие крена и его направление.

Рис. 19.7. Схема наблюдений за креном башенного сооружения способом вертикального проектирования.

В способе координат вокруг сооружения на расстоянии, равном полутора-двум его высотам, прокладывают замкнутый полигонометрический ход и вычисляют в условной системе координаты его пунктов. С этих пунктов через определенные промежутки времени прямой засечкой определяют координаты точек на сооружении. По разностям координат в двух циклах наблюдений находят составляющие крена по осям координат, полную величину крена и его направление.

Способ горизонтальных углов применяют, если основание сооружения закрыто для наблюдений. При этом способе с опорных пунктов, расположенных на взаимно перпендикулярных осях, периодически измеряют углы между направлением на определяемую верхнюю точку и опорным направлением. По величине изменения наблюдаемых углов и горизонтальному проложению до наблюдаемой точки находят составляющие крена по осям и полную величину крена.

Для определения величины крена по результатам нивелирования осадочных марок их должно быть не менее трех на фундаменте или цокольной части сооружения. С этой же целью применяют различного вида клинометры, представляющие собой накладные высокоточные уровни с ценой деления до 5”.

Наблюдения за трещинами обычно проводят в плоскости конструкций, на которых они появляются.

для выявления трещин применяют специальные маяки, которые представляют собой плитки из гипса, алебастра и т. п. Маяк крепится к конструкции поперек трещины в наиболее широком ее месте. Если через некоторое время трещина появляется на маяке, то это указывает на активное развитие деформации.

В простейшем случае ширину трещины измеряют линейкой. Применяют также специальные приборы: деформометры, щелемеры, измерительные скобы.

Наблюдения за оползнями выполняют различными геодезическими методами. В зависимости от вида и активности оползня, направления и скорости его перемещения эти методы подразделяют на четыре группы:

— осевые (одномерные), когда смещения фиксированных на оползне точек определяют по отношению к заданной линии или оси;

— плановые (двумерные), когда смещения оползневых точек наблюдают по двум координатам в горизонтальной плоскости;

— высотные — для определения только вертикальных смещений;

— пространственные (трехмерные), когда находят полное смещение точек в пространстве по трем координатам.

Осевые методы применяют в тех случаях, когда направление движения оползня известно. К числу осевых относят:

— метод расстояний (рис. 19.8, а), заключающийся в измерении расстояний по прямой линии между знаками, установленными вдоль движения оползня;

Рис. 19.8. Схемы наблюдений за оползнями.

— метод створов (рис. 19.8, б), оборудованных в направлении, перпендикулярном движению оползня;

— лучевой метод (рис. 19.8, в), заключающийся в определении смещения оползневой точки по изменению направления визирного луча с исходного знака на оползневой.

К плановым относятся методы прямых, обратных, линейных засечек, полигонометрии, комбинированный метод, сочетающий измерение направлений, углов, расстояний и отклонений от створов.

Высотные смещения оползневых точек находят в основном методами геометрического и тригонометрического нивелирования.

для определения пространственного смещения оползневых точек применяют фототеодолитную съемку.

Смещения оползневых точек вычисляют по отношению к опорным знакам, располагаемым вне оползневого участка. Число знаков, в том числе и оползневых, определяется из соображений обеспечения качественной схемы измерений и выявления всех характеристик происходящего процесса.

Наблюдения за оползнями проводятся не реже одного раза в год. Периодичность корректируется в зависимости от колебания скорости движения оползня: она должна увеличиваться в периоды активизации и уменьшаться в период угасания.

Источник