- Мукор по способу питания сапрофит

- Гриб мукор — строение, особенности размножения и питания

- Строение плесневого гриба

- Как выглядит мукор под микроскопом

- Размножение мукора

- Питание гриба

- Среда обитания

- Использование и значение в природе

- Опасность белой плесени

- Заключение

- Род Mucor

- Род Mucor

- Виды — представители рода Mucor

- Морфология

- Биология

- Распространение

- Вредоносность

- Меры борьбы

- Агротехнические

- Химические

- Отзывы:

- Статья составлена с использованием следующих материалов:

Мукор по способу питания сапрофит

Установите соответствие между примерами организмов и способами гетеротрофного питания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ПРИМЕР | СПОСОБ |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д |

Сапротрофы — гетеротрофные организмы, использующие для питания органические соединения мёртвых тел или выделения (экскременты) животных. Участвуя в минерализации органических соединений, сапротрофы составляют важное звено в биологическом круговороте веществ и энергии. К сапротрофам относятся бактерии, актиномицеты, грибы.

Паразиты — гетеротрофные организмы, использующие для питания органические соединения живых организмов.

1. сапротрофы: А. мукор; Б. болгарская палочка; Д. сенная палочка

2. паразиты: В. туберкулёзная палочка; Г. спорынья

Источник

Гриб мукор — строение, особенности размножения и питания

Гриб мукор также называют белой плесенью. Его мицелий представляет собой переплетение гиф беловатого цвета и выглядит как пушистый белый налет. Спорангии мукора имеют черный оттенок, поэтому через некоторое время белая плесень становится черной. Мукор можно увидеть, например, на хлебе и других продуктах питания. Также он встречается в верхних слоях почвы, на органических остатках.

Если хлеб пролежит несколько дней в тёплом влажном месте, на нём появляется белый пушистый налёт, который через некоторое время темнеет. Это плесневый гриб-сапрофит мукор. Этот гриб также часто поселяется на фруктах, овощах, на конском и коровьем навозе. Его грибница — одна разросшаяся и разветвлённая клетка со множеством ядер. Она пронизывает продукт, на котором поселился гриб, и высасывает из него питательные вещества. Молодой гриб белый или бежевый, у старой плесени больше черного цвета (выступают головки с дозревшими спорами).

Мукор относится к царству Грибы, отделу Зигомикота. Ученые считают, что мукоровые грибы существовали уже в протерозойскую эру. Неоценимый вклад в изучение плесени внесли работы нашего соотечественника, миколога Н. А. Наумова (1888 — 1959 гг.), описавшего около двухсот ее видов. Мукор относится к плесневым грибам, поэтому он считается сапрофитом (подробнее см. статью «Пищевая цепочка в природе — схемы, звенья и примеры цепей«). Это значит, что он питается отходами жизнедеятельности растений, животных и людей.

Строение плесневого гриба

Как и у каждого организма, у белой плесени есть несколько стадий развития. Сначала, образуется «пушистый» налет белого цвета на поверхности. Затем, такой налет может потемнеть до серого цвета. Это значит, что колония грибов стала разрастаться все больше. Могут также образовываться пятна оттенков бежевого цвета.

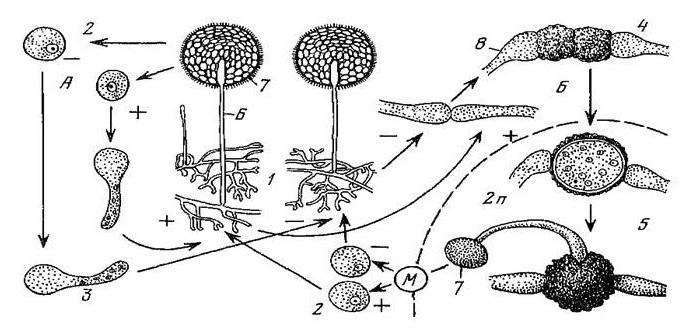

Мицелий мукора состоит из белых нитей-гиф, постепенно разветвляющихся и утончающихся к периферии. Гифы мукора не разделены внутри перегородками, а потому мицелий имеет неклеточное строение. Он имеет общий протопласт, состоящий из протоплазмы, вакуолей и мелких ядер. Из более толстых нитей поднимаются вверх спорангиеносцы, заканчивающиеся спорангиями, то есть мешочками, в которых созревает множество спор. Микроскопически в этих образованиях ядра расположены в большом количестве, что ведет к уплотнению цитозоля (цитоплазмы) на периферии.

Грибница мукора — это всего лишь одна сильно разросшаяся клетка с множеством ядер в цитоплазме. Размножается мукор спорами. Некоторые нити грибницы поднимаются вверх и расширяются на концах. В этих округлых чёрных головках, образуются споры.

На иллюстрации показано схематичное строение гриба мукора. В центре формируется безъядерный столбик, а краевые структуры идут на формирование органов спороношения. По мере созревания мукора происходит разрыв спорангия и высвобождение спор. Споры разносятся. При благоприятных условиях они прорастают в грибницу. Грибница мукора, как и всех грибов, не имеет хлорофилла. Мукор питается готовыми органическими веществами. Когда митоспоры высыпаются, часть оболочек остается прикрепленной к стенке. Такие структуры получили название «воротничка».

Как выглядит мукор под микроскопом

Под микроскопом колония мукора выглядит довольно интересно — это растущие вверх от тела грибницы спорангиеносцы, на которых образуются головки спорангиев со спорами. Мукор относится к низшим грибам и имеет мицелий без клеточных перегородок, представляющий собой большую разветвлённую клетку с множеством ядер. В состав клетки входят:

- клеточная мембрана;

- цитоплазма и ядро, составляющие протопласт;

- вакуоли – клеточные элементы, ответственные за внутриклеточное пищеварение.

В состав клеточной оболочки мукора входит хитозан, выполняющий опорную функцию. Так, каркасом мицелия и гиф служит клеточная оболочка, которая может кальцифицироваться в процессе жизни. В строении оболочки присутствует плазмолемма, отграничивающая протопласт. Она необходима для контроля поступающих в клетку веществ. Основная энергетическая субстанция – митохондрии, погруженные в цитоплазму наряду с другими органеллами. Другая составляющая протопласта – ядро. Значительное число ядер входит в состав мицелия – тела гриба.

Тело гриба представляет собой мицелий, состоящий из тонких нитей — гиф. С помощью белых нитей (гифа) тело гриба закрепляется в почве. Словно настоящие корни, эти нити ветвятся, истончаясь ближе к краям мицелия. Мицелий имеет тесную связь с субстратом, что обусловлено осмотическим поглощением питательных веществ. Мукор имеют неклеточное строение мицелия, так как его гифы не разделены на перегородки, а представляют собой как бы одну разветвленную клетку со множеством ядер.

Внешний вид мукора зависит от стадии развития. На начальном этапе он имеет вид белого пушка, благодаря чему он и получил название «белая плесень». Длина пушка зависит от условий внешней среды. При дальнейшем росте количество спорангиев на концах пушка увеличивается, что придает организму сероватый оттенок. Зрелый гриб имеет черный цвет. Как выглядит такая плесень, можно увидеть на иллюстрации.

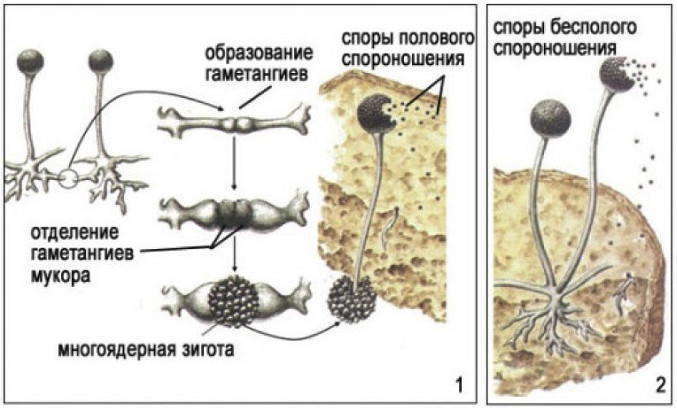

Размножение мукора

Размножается мукор обрывками грибницы или спорами. В благоприятных условиях выбирает бесполый путь с помощью спор. Жизненный цикл представлен двумя фазами развития: гаплоидной и диплоидной. Мукор существует в основном в бесполой стадии. Двойным набором хромосом обладает только зигота.

- Размножение с помощью спор: на концах нитей грибницы, выходящих на поверхность хлеба, развиваются круглые головки (спорангии) со спорами. После созревания спор головки лопаются, и споры разносятся ветром. Попав в благоприятные условия, они прорастают и образуют новые грибницы мукора.

- Половым путём: если почва, на которой растут колонии, уже неспособна их прокормить, то гифы разных мицелиев начинают сближаться, соединяясь своими головками-гаметангиями. Началом полового процесса служит столкновение кончиков обычно коротких гиф мицелия, несколько вздувающихся на концах и отделяющихся перегородкой от несущей гифы. Перегородка между образовавшимися конечными клетками исчезает, и они сливаются. В результате этого слияния формируется покрытая шипами зигота. После созревания её оболочка лопается, выпуская зародышевый мицелий, на котором возникают спорангии со спорами для полового размножения. И лишь их объединение ведёт к созданию полноценного грибного тела. Половой способ размножения мукора носит название зигогамии.

Для мукора характерны только многоспоровые спорангии. Когда на верхушке спорангиеносца появляется вздутие – будущий спорангий, оно отделяется от спорангиеносца куполообразной перегородкой, вследствие чего спорангиеносец вдается в полость спорангия. Та часть спорангиеносца, которая находится внутри спорангия, называется колонкой. Существование колонки – отличительная особенность бесполого спороношення не только мукора, но и представителей всего его семейства. Зрелые спорангии не отделяются от спорангиеносца. Генетически однородные спорангиоспоры освобождаются в результате расплывания или разрушения оболочки спорангия. Споры дают начало новым мицелиям.

А — бесполое размножение; Б — половое размножение; М — мейоз:

1- гетероталличный мицелий; 2 — споры; 3 — прорастание спор; 4 — конъюгация гаметангиев; 5 — зигота и ее прорастание; Б — спорангиеносец; 7-спорангий; 8-подвесок.

Питание гриба

Для питания грибу мукору необходим кислород, высокая влажность, тепло и органика. Белая плесень с одинаковым успехом поселяется в навозе, продуктах питания и в верхних слоях почвы – там, где больше всего неразложившихся растительных остатков. По способу питания белую плесень относят к сапротрофам (извлекает питательные вещества из мертвого органического материала). Ему подойдут любые продукты, обладающие высокой калорийностью. Чем выше содержание углеводов в среде, тем более она будет благоприятна для развития плесневелого мукора. Поэтому высокоуглеводный хлеб, картофель, фрукты, являются лакомыми объектами для плесени.

Среда обитания

В природе не существует такого места, где гриб мукор не мог бы поселиться. Главные условия развития белой плесени — наличие питательных веществ в субстрате, тепло, воздух и влага. «В поисках пищи» гифы мукора могут проникать даже в штукатурку, кирпич и бетон, разрушая строительные конструкции.

Если подходящих условий для жизни и размножения нет, споры гриба покрываются плотной оболочкой, а интенсивность обменных процессов в цитоплазме снижается. В таком состоянии они могут находиться продолжительное время. Когда условия становятся более благоприятными, из спор быстро вырастает новый мицелий.

Использование и значение в природе

Плесневый гриб мукор является источником веществ в пищевой и медицинской промышленности:

- для производства сброженных продуктов питания (соя, злаки);

- для получения этанола из картошки;

- для изготовления кисломолочной продукции (в качестве закваски);

- для производства сыров. Например для приготовления популярных тофу и темпе берут закваску на основе мукора, а мраморные и голубые сыры создают на основе голубой «благородной» плесени;

- для производства колбас. Такие деликатесы характерны для Италии и Испании, где существуют особые технологии по обработке мясных изделий. В соответствии с ними, колбасы в течение месяца находятся в подвальном помещении, где покрываются белой или светло-зелёной плесенью. Затем проводится специальная обработка продуктов, и через 3 месяца они полностью готовы к дальнейшему употреблению;

- из рамманианового мукора производят особый вид антибиотиков — рамицин;

- мукор применяют при изготовлении дрожжей;

- в фармацевтике из мукора получают пенициллин, который применяют в борьбе с многими болезнями.

Опасность белой плесени

По отношению к человеку мукор является паразитом. Плесень прорастает в условиях загрязненности и антисанитарии, чаще всего средой обитания мукора являются просроченные пищевые продукты.

Патогенные возбудители могут вызвать различные заболевания. Среди наиболее известных — мукоромикоз, при котором гриб, попадая в человеческий организм, поражает внутренние органы. Поэтому даже в бытовых условиях от плесени на стенах и других поверхностях следует избавляться в кратчайшие сроки во избежание проблем со здоровьем. Пораженные мукором продукты недопустимо употреблять в пищу. Употребление зараженных продуктов может привести к дисбактериозу, отравлению, синдрому раздраженной кишки.

Мукоромикоз — это разновидность грибкового бактериоза. Он может принимать разные формы — может поражать легкие, глаза, кишечник. В основном причина поражения — это ослабленный иммунитет, как следствие неудачно назначенной антибиотикотерапии, в результате которой развивается грибковый дисбактериоз. Споры попадают в легкие или порезы на коже, начинают развиваться, так как все необходимые условия для размножения присутствуют. Опасными для человека являются не все виды мукора, а только 5 разновидностей из 60.

Для того что бы меньше сталкиваться с вредным влиянием плесени надо следовать простым правилам: продукты необходимо употреблять только в течение срока годности, обозначенного на этикетке; необходимо соблюдать санитарно-гигиенические условия в помещении, где вы живете или часто находитесь.

Заключение

Мукор относится к грибам, которые могут оказывать негативное влияние на организм человека и животных и вызывать заболевания. Несмотря на это, его часто используют для производства антибиотиков, закваски и сброженных пищевых продуктов.

Это гриб является сапрофитом, он питается готовыми органическими веществами.

Состоит из тонких, бесцветных нитей грибницы.

Размножается спорами. Споры образуются на концах нитей грибницы в расширениях имеющих вид округлых черных головок.

Поселяется не только на хлебе, но и на других продуктах питания, например: — на фруктах, овощах, варенье, то есть на высококалорийных продуктах, с высоким содержанием углеводов.

Источник

Род Mucor

Возбудитель болезней , статья из раздела:

Род Mucor

Род Mucor – центральный род в семействе Мукоровые (Mucoraceae). Характеризуются одиночными, бесцветными спорангиеносцами. Большинство видов гетероталличны. Многие хорошо размножаются на поверхности влажных пищевых продуктов, зерна, корнеплодов [2] [4] .

Виды — представители рода Mucor

Морфология

Мицелий – пушистый, паутинистый, нечленистый, ветвистый. Пронизывает субстрат и только частично развивается на его поверхности. Цвет мицелия сначала белый, со временем – серый [5] [4] .

Спорангиеносцы – воздушные гифы, отходящие вверх от мицелия и оканчивающиеся спорангиями. Спорангиеносцы – одиночные, бесцветные, простые или различно разветвленные, чаще моноподиально, реже неправильно симподиально или кистевидно. Веточки разветвленных спорангиеносцев обычно прямые. Верхняя часть спорангиеносца находится внутри спорангия и образует колонку [5] .

Колонка – форма у видов рода различна, может быть шаровидной, цилиндрической, грушевидной [5] .

Спорангии – крупные вздутия на конце спорангиеносца. Они покрыты тонкими шипами из кристаллов оксалата кальция. В них формируются спорангиеспоры. У одних видов с небольшим числом спор, иногда только по одной [5] .

Конидии – формируются у некоторых видов рода Mucor, выполняют функцию бесполого спороношения [5] .

Биология

Виды рода Mucor – различны по способу питания. В род входят, как сапротрофы, так и паразиты. Они обитают в почве, на растительных остатках, паразитируют на животных, растениях. Среди них имеются паразиты органов слуха, бронхов, кожи человека [5] .

Грибы рода сохраняются и разносятся в виде спор. Последние, разносятся ветром, попадают в благоприятные условия и прорастают в виде мицелия. На мицелии формируются спорангиеносцы со спорангиями, служащие для бесполого размножения. В спорангиях у одних видов созревают спорангиеспоры, у других – бесполое спороношение представлено конидиями [5] [4] .

Освобождение созревших спорпангиеспор, как и у всего семейства Мукоровые, происходит в результате растворения или разрыва оболочки спорангия на спорангиеносце. При этом спорангии не отделяются от спорангиеносца. Оболочка разрушается под давлением споры [5] [4] .

Половое размножение у грибов рода – зигогамное. Зигота после периода покоя прорастает в гифу со спорангием на конце. Перед прорастанием зиготы обычно наблюдается редукционное деление ее ядра [5] .

Распространение

Род Mucor – широко распространен по всему миру [4] .

Вредоносность

Род Mucor – представлен видами разнообразной вредоносности. Некоторые обладают высокой ферментативной активностью, в основном амилолитической и протеолитической. Они находят широкое практическое применение в пищевой промышленности. В частности, Мукор китайский (Mucor sinensis), Мукор кистевидный (Mucor racemosus), Мукор улитковидный (Mucor circinelloides) используют в Азии в качестве компонента закваски или непосредственно для ферментативного производства продуктов питания из соевых бобов, зерен злаков, ядер кокосового ореха, спирта из клубней картофеля. Вид Мукор раманниановый (Mucor ramannianus) часто идентифицируется в кислых лесных почвах. Отдельные его кульутры образуют антибиотик рамицин [4] .

Мукор мелкий (Mucor pusillus) вызывает мукоромикоз легких (ложный туберкулез), головного мозга и других органов человека, животных и птиц. Многие виды рода способны вызывать плесневение, мокрую гниль, самосогревание сухих кормов, гниение зерна, мясистых плодов, корнеплодов при хранении [4] .

Меры борьбы

Агротехнические

- соблюдение технологии уборки;

- соблюдение режима хранения серна и других продуктов [3] .

Химические

- своевременная обработка пестицидами [1] .

Оставьте свой отзыв:

Отзывы:

Составитель: Григоровская П.И.

Добавил: Игнатьев П.С.

Страница внесена: 17.03.19 12:22

Последнее обновление: 17.04.21 14:47

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2019 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)  Скачать >>>

Красникова Л.В., Гунькова П.И. Общая и пищевая микробиология: Учеб. пособие. Часть I. – СПб.: Университет ИТМО, 2016. – 134 с  Скачать >>>

Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология, 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Агропромиздат, 1989. — 480 с.

Тахтаджян А.Л. (гл. ред.) и др. Мир растений. Том 2. Грибы Москва.: Просвещение, 1991. — 475 с.

Источник