- Морфология русского языка и что она изучает

- Что такое морфология и что она изучает в русском языке

- Основные понятия морфологии

- В русском языке присутствуют служебные части, которые представляют собой:

- Морфологические нормы

- Морфология в русском языке связана со следующими разделами наук:

- Морфология русского языка: разделы, основные понятия и правила

- Что такое морфология в русском языке

- Определение

- Обучающий материал

- Морфология. Части речи. Языковые нормы. Орфография — Материалы для подготовки к вступительным экзаменам в СГГА

- Введение в морфологию. Русский язык. Учебное пособие

- Понятие о грамматике. Место грамматики в системе языка

- Синтагматические и парадигматические связи языковых единиц

- Понятие о морфологии

- Части речи

- Классификации частей речи в русском языке

- МОРФОЛОГИЯ

- Основные понятия морфологии:

- грамматическое значение, грамматическая форма, парадигма, грамматическая категория

- ЛЕКСИЧЕСКОЕ И ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

- Другие типы классификаций и точки зрения о принципах классификации частей речи подробно изложены в пособии в Приложении 1 и Приложении 3

- Термины и определения в русском языке

Морфология русского языка и что она изучает

Что такое морфология в русском языке? Определение предмета морфологии — это раздел языкознания, исследующий слова как части речи, а также правила русского языка.

Что такое морфология и что она изучает в русском языке

Основные понятия морфологии

В сегодняшнем русском языке выделяют основы частей речи:

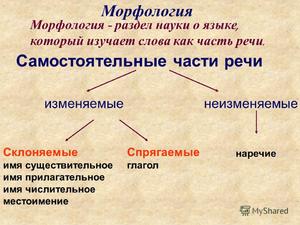

Самостоятельные части речи в русском языке представляют собой разделы морфологии, понятия и правила:

Имя существительное: определение — это основа самостоятельных, обозначающая предмет, отвечающая на вопросы кто? что?, а также вопросы, относящиеся к косвенным падежам, часть речи.

- Разряд: собственные (пишущиеся с большой буквы), нарицательные (с маленькой буквы).

- Одушевлённые (предмет видит), неодушевлённые (не видит).

- Род: мужской (он), женский (она), средний (оно), общий (оконч. -а, -я; соня, плакса, ябеда).

- Склонение (1 скл., 2 скл., 3 скл.).

- Число (единственное, множественное).

- Падеж (И. п., Р. п., Д. п., В. п., Т. п., П. п.).

Имя прилагательное — это самостоятельная часть речи, обозначающая признаки каких-либо предметов, также она отвечает на вопросы какой? каков? чей? (сочный арбуз, зимний день, бабушкин пирог).

- Начальная форма — м. р., И. п., ед. ч.

- Разряды по значению: качественный, относительные, притяжательные.

- Форма: полная и краткая.

- Степени сравнения: сравнительные и превосходные.

- Род (мужской, женский, средний).

- Число (ед. и мн.).

- Падеж.

Имя числительное — это знаменательная, а также входит в состав самостоятельных частей речи, существующая для выражения количества предметов, числа или порядка предметов при счёте и отвечающая на такие вопросы, как сколько? который?: двадцать страниц; седьмой ряд.

По разряду (лексико-граммат.): количественные, порядковые, собирательные, обозначающие дробные числа.

- По составу делятся на: простые, сложные, составные.

- Падеж — у всех имён числит.

- Число.

- Склонение.

Местоимение — это самостоятельная, указывающая на предметы, признаки и количество, часть речи, но при этом их не называет. Местоимения могут употребляться вместо имён существительных — отвечают на вопросы существительных, прилагательных — отвечают на вопросы прилагательных, числительных — отвечают на вопросы числительных.

- Разряд: личное, возвратное, вопросительное, относительное, неопределённое, отрицательное, притяжательное, указательное, определительное.

Глагол — это самостоятельная часть речи, которая выражает действие предмета или его состояние и отвечает на вопросы что делать? сделать?(читать, слушать, рисовать, молчать, засмеяться, подпрыгнуть).

Н. ф. — неопред. форма (что делать? сделать?).

Постоянные признаки:

- Вид: совершенный (что сделать?), несовершенный (что делать?).

- Возвратность/невозвратность.

- Переходность/непереходность.

- Спряжение (I спр., II спр.).

Непостоянные признаки:

Наклонение: изъявительное (иду, читаю), условное (читала бы), повелительное (Читайте!).

- Время: настоящее, прошедшее, будущее.

- Лицо (у глаголов наст. и буд. времени; в прош. времени и условн. наклонении лица нет).

- Род (только в прош. времени; в и изъяснит. и в условн. наклонениях определяется по окончаниям).

- Число (у всех, кроме инфинитива).

Наречие — это самостоятельная часть речи, которая не изменяется, обозначающая признак действия, предмета или другого признака и отвечающая на вопросы где? куда? откуда? зачем? почему? в какой степени? с какой целью? часть речи. В предложении наречие может примыкать к глаголу (идти быстро), к имени существительному (прогулки пешком) и прилагательному (очень ответственный), другому наречию (весьма неоднозначно).

- Разряды по значению: образа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели.

- Степени сравнения: сравнительная (простая и составная формы), составная форма превосходной степени.

- Знаменательные и местоименные.

В русском языке присутствуют служебные части, которые представляют собой:

предлог — это часть речи, относящаяся к служебным и указывающая на зависимость самостоятельных частей речи в словосочетании и предложении и на некоторые отношения между ними (временные, пространственные, цели, причины и др.).

Непроизводные (простые) и производные (отглагольные, отымённые, отнаречные).

Пример: ходить по асфальту, разглядеть за деревом, действовать согласно плану.

союз — это часть речи, относящаяся к служебным, которая объединяет однородные второстепенные члены в составе простого предложения, некоторые части сложного предложения и одновременно является средством выражения каких-либо взаимоотношений между ними по смыслу.

- По происхождению: производные/непроизводные.

- По составу: простые, составные.

- По расположению: одиночные, повторяющиеся.

- По значению: сочинительные, подчинительные.

Пример: за дождём не видно ни моря, ни бури.

частица — это часть речи, относящаяся к служебным и которая предназначается для того, чтобы внести в предложения разнообразные оттенки значения или для формулировки смысловых оттенков слов и выражают чувство и взаимоотношение говорящего к высказываемой мысли, а также для создания форм слов.

- Разряды по значению: отрицательные, утвердительные, вопросительные, указательные, усилительные, выделительно-ограничительные, сравнительные, восклицательные, выражающие сомнение, уточняющие.

Пример: чтобы вам нынче у себя вечер устроить с хорошим ужином!; что за прелесть эти сказки!

Примечательно, что частицы не изменяемые части речи, не имеющие самостоятельного значения, в том числе лексического и не являющиеся самостоятельными членами предложения, но они могут содержаться в составе членов предложения.

Пример: как приятно быть в лесу и собирать ягоды!

А также частью речи считается междометие — часть речи, которая не изменяется и выражает различные чувства и волеизъявления, но не называет их.

Пример: Ой! Ого! Эй! Батюшки!

Междометия не относятся ни к каким частям речи: ни к самостоятельным, ни к служебным. Они не являются членом предложения (за исключением случаев, когда они являются другими частями речи: по лесу разносилось звонкое «ау»).

Это интересно: что такое морфологический разбор слова, как он делается по правилам русского языка.

Морфологические нормы

Определение морфологической нормы звучит так: морфологическая норма устанавливает правильное употребление слов, образование грамматических форм разнообразных частей речи.

Морфология в русском языке связана со следующими разделами наук:

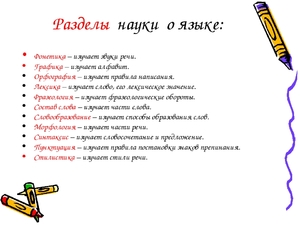

- Фонетика — раздел науки о языке и речи, который выражает звуки языка, ударение, интонацию, слог, слогораздел.

Звук — это наименьшая единица речи. Все звуки разделяются на гласные и согласные

В русском языке 42 основных звука, 6 гласных звуков и 36 согласных.

Согласные звуки бывают звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими. Большая часть согласных образует пары по указанным признакам.

- Лексика — изучает комплекс абсолютно всех слов русского языка, то есть словарную структуру языка.

Лексическое значение слова — это обозначение в слове того или иного явления действительности (предметы, события, действие, признаки и тому подобное). Отталкиваясь от числа значений, имеющих место быть в слове, выделяют такое понятие, как однозначные и многозначные слова.

- Словообразование — раздел науки о языке, изучающий морфемный состав и структуру слов, а также методы их образования. Морфемы помогают словам.

Морфема — минимально значимая часть слова. По значению и функции в слове выделяют корневую морфему и аффиксальные (приставка, суффикс, постфикс, соединительная морфема, окончание).

- Орфография — это основа раздела науки о языке, система общепринятых в языке правил написания слов и их значимых частей.

Орфограмма — написание, которое отвечает установленному правилу.

- Синтаксис — это раздел науки о языке, исследующий словосочетание и предложение: их строение, значение, роль в речи.

- Словосочетание — единица синтаксиса, состоящая из двух или более самостоятельных слов, объединённых подчинительной связью: солнечный день, строить дом, идти лесом.

- Пунктуация — это:

- основа раздела науки о языке, изучающая знаки препинания и правильное употребление их на письме,

- система знаков препинания.

Источник

Морфология русского языка: разделы, основные понятия и правила

Морфоло́гия (от др.-греч. μορφή — «форма» и λόγος — «слово, учение») — раздел грамматики, основным объектом которого являются слова естественных языков, их значимые части и морфологические признаки. В задачи морфологии входит определение слова как особого языкового объекта и описание его внутренней структуры.

Что такое морфология в русском языке

Слово «морфология» греческого происхождения. В его составе присутствуют два греческих корня : morphe, что значит «форма» + logos, которое переведем как «разум, понятие, мысль, речь и слово».

Понятие «морфология» многозначное. Оно встречается в биологии, например, морфология растений, морфология животных (в том числе и человека).

Определение

В лингвистике словом «морфология» называют науку о слове с точки зрения отнесённости его к определенной части речи. В русском языке все окружающие нас слова можно отнести к десяти частям речи, которые в свою очередь делятся на самостоятельные, служебные и междометия.

- К самостоятельным частям речи отнесем слова, которые называют предметы (существительное), признаки предметов (прилагательное), действия (глагол), количество предметов и порядок их при счёте (числительное) и обозначают все эти понятия, кроме действий, (наречия), а также указывают на них (местоимения).

- Слова самостоятельных частей речи имеют определенное лексическое значение, выступают в роли главных или второстепенных членов предложения, могут определяться, поясняться словами других частей речи (добрый человек — очень добрый человек).

- Служебных частей речи в русском языке всего три:

Они не имеют самостоятельного лексического значения, не являются членами предложения, но могут входить в их состав. Служебные части речи используются для выражения отношений между самостоятельными частями речи, между словосочетаниями и между предложениями, для придания предложению разных оттенков значения.

Особняком в русской морфологии стоит междометие. Его не относят ни к одной из самостоятельных или служебных частей речи.

От самостоятельных частей речи междометия отличаются тем, что они не имеют общего и лексического значения, не являются членами предложения, а от служебных — тем, что они не выражают ни связей, ни отношений между членами предложения и предложениями. Это слова, которые обозначают наши чувства, побуждения, но конкретно не называют их при этом (ох! ах! увы!).

В роли междометий может выступать любая часть речи и целое словосочетание, если они теряют способность обозначать предмет, признак или действие и служат для выражения тех или иных чувств, например:

В русском языке слово каждой части речи изучается с точки зрения его общего значения, морфологических признаков, то есть совокупности грамматических значений, и синтаксической роли в предложении. Такое исследование слова как части речи называется морфологическим разбором.

Обучающий материал

Морфология. Части речи. Языковые нормы. Орфография — Материалы для подготовки к вступительным экзаменам в СГГА

Морфология – это раздел грамматики, в котором изучаются части речи.

В русском языке 10 частей речи. Они делятся на самостоятельные, служебные и междометия.

Самостоятельные части речи

| Изменяемые | Неизменяемые | |

| Склоняемые (именные) | Спрягаемые | Наречия |

| — имя существительное | — глагол | |

| — имя прилагательное | (особые формы глагола:- причастие- деепричастие) | |

| — имя числительное | ||

| — местоимение |

Самостоятельные именные части речи

| Часть речи | Общее значение | Морфологические признаки | Синтаксическая роль |

| Имя существительное | Предмет | Н.ф. (И.п., ед.ч.)Постоянные признаки:- собственное или нарицательное- одушевленное или нет- род- склонениеНепостоянные признаки:- падеж- число | — подлежащее- сказуемое (именная часть)- определение- дополнение- обстоятельство |

| Имя прилагательное | Признак предмета | Н.ф. (И.п., ед. ч., м.р.) Постоянные признаки:- разряд (качественное, относительное, притяжательное)Непостоянные признаки:- степень сравнения (у качественных);- полная или краткая форма (у качеств.)- падеж- число- род (в ед.ч.) | — определение- сказуемое (именная часть сост. им. сказ.) |

| Имя числительное | Количество или порядок предметов при счете | Н.ф. (И.п)Постоянные признаки:- разряд(количественное, порядковое)- простое, составное, сложноеНепостоянные признаки:- целое, дробное, собирательное (у колич. числ.)- падеж- род- число | — подлежащее- сказуемое- определение- дополнение- обстоятельство |

| Местоимение | Указывает на предмет, признак и количество, но не называет их | Н.ф. (И.п., ед.ч.)Постоянные признаки:- разряд по значению (личные, возвратное, вопросительные,относительные, неопределённые, отрицательные, притяжательные, указательные, определительные)- лицо (у личных)Непостоянные признаки:- падеж- род- число |

- Запомните: есть существительные, которые употребляются только в единственном числе (собирательные – детвора, слова с вещественным значе-нием – железо, собственные имена) или только во множественном (составные и парные предметы – грабли, названия материалов – отходы, промежутков времени – сутки, географические названия – Карпаты).

- Упражнение № 1

- Выпишите в два столбика существительные, которые употребляются только в единственном или только во множественном числе.

- Мышь, земля, слесарь, молодежь, студенчество, оч¬ки, ворота, храбрость, стрельба, добро, Вена, ковер, свежесть, стремление, верность, березняк, каникулы, пуд¬ра, железо, хлопоты, пшеница, мемуары, ширина, еж, опилки, ясли.

- Запомните: существуют существительные общего рода (задира Катя, задира Алеша; врач Иванов, врач Иванова).

- Склонение – это изменение существительного по падежам.

К 1-ому склонению относятся существительные ж.р. и м.р. с окончаниями -А (-Я) (книга). Ко 2-ому – ср. р. с окончаниями -О (-Е) и м.р. с нулевым окончанием (солнце, день). К 3-ему – существительные ж.р., оканчивающиеся на Ь (печь).

Несклоняемые существительные имеют для всех падежей одну и ту же форму (жюри).

Расзносклоняемые (бремя, время, вымя, имя, знамя, пламя, племя, семя, стремя, темя, путь) имеют окончания разных склонений.

Запомните: род несклоняемых существительных определяется по родовому слову (Онтарио – озеро); к м.р. относятся существительные, называющие лиц мужского пола (маэстро), к ср.р. – неодушевленные существительные (метро).

- Упражнение № 2

- Определите род существительных и согласуйте с ними прилагательные.

- (Вкусный) кофе, (разнообразный) меню, (полезный) кольраби, (интересный) пари, (овощной) рагу, (несправедливый) пенальти, (остроумный) конферансье, (пестрый) какаду, (привередливый) маэстро, (веселый) попурри.

- Различайте окончания существительных во множественном числе:

И.п. -А (Я) (дома, стулья); -Ы (И) (столы, двери).

Р.п. -ОВ (ЕВ) (столов, стульев); -ЕЙ (вожжей); нулевое окончание (грузин, чулок, волн).

Образуйте формы Р.п. множественного числа от следующих существительных.

Будни, сумерки, цапля, башкир, румын, солдат, сапог, волны, дорога, простыня, ясли, лезвие, мандарин, апельсин, помидор, таджик, банан, носки, чулки, дупло, кочерга.

Различайте качественные, относительные и притяжательные местоимения.

Притяжательные прилагательные отвечают на вопрос чей? и обозначают принадлежность (мамин, лисий).

- Относительные прилагательные указывают на материал, на пространственный и временной признаки (серебряный, вчерашний, дальний).

- Качественные прилагательные:

- сочетаются со словом очень;

- имеют степени сравнения;

- имеют полную и краткую форму.

- Упражнение № 1

- Распределите данные прилагательные по столбикам в зависимости от разряда.

- Зимний, добрый, куриный, вечерний, ценный, честный, решительный, легкий, отцов, волчий, сильный.

- Степени сравнения прилагательных

| Сравнительная | Превосходная | ||

| простая | составная | простая | составная |

| Суффиксы: -ЕЕ( -ЕЙ), -Е, -ШЕПример: быстрее | Более (менее) быстрый | Суффиксы:-ЕЙШ (-АЙШ)Пример: быстрейший | (наиболее, наименее, самый) быстрый |

- Упражнение № 2

- Образуйте возможные степени срав¬нения от данных прилагательных.

- Богатый, хороший, крутой, плохой, широкий, тугой, сладкий, робкий, опрометчивый, звонкий.

Различайте количественные числительные (отвечают на вопрос сколько? пять) и порядковые (какой? пятый).

Количественные числительные делятся на:

- целые (два);

- дробные (две третьих);

- собирательные (двое).

- Различайте простые числительные (состоят из одного слова: пять), составные (состоят из нескольких слов: двадцать пять) и сложные (состоят из двух кор¬ней: пятьдесят).

- Упражнение № 1

Определите разряд данных числительных. Укажите, являются ли они простыми, состав¬ными или сложными.

- Девятнадцать, шестьсот, шестьдесят четыре, семеро, одиннадцать, девяносто второй, сорок четыре, семьдесят шестой, первый, сто.

- Упражнение № 2

- Укажите ошибки, допущенные при склонении числительных.

- Двое подруг, к шестисот сорока пяти студентам, око¬ло девяносто страниц, по обоим сторонам, пятидесятью восьмью рублями, четырехста трех участков.

По значению местоимения делятся на следующие разряды:

- личные (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они);

- возвратное (себя);

- вопросительные и относительные (кто, что, какой, чей, который, сколько);

- указательные (тот, этот, такой, таков, столько);

- притяжательные (мой, твой, ваш, наш, свой, ее, их, его);

- определительные (весь, всякий, каждый, иной, любой, другой, сам, самый);

- отрицательные (никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего);

- неопределенные (не-, кое-, -то, -либо, -нибудь + вопросительно-относительные местоимения).

- Упражнение № 1

- Укажите разряды местоимений.

Он пел разлуку, и печаль, и нечто, и туманну даль, и романтические розы. (А. Пушкин) 2) Улица – моя. Дома – мои. (В. Маяковский) 3) Тебя господь наш по¬любил. (А. Хомяков) 4) Мне не для чего собирать добро. (А.

Кольцов) 5) Но я люблю – за что, не знаю сам – ее степей холодное молчанье… (М. Лермонтов) 6) Подите прочь – какое дело поэту мирному до вас! (А. Пушкин) 7) Со всех сторон его клянут. (Н.

Некрасов) 8) Этих рук бессердечье, этих губ доброта. (Б. Пастернак).

| Часть речи | Общее значение | Морфологические признаки | Синтаксическая роль |

| Глагол | Действие или состояние предмета | Н.ф. (инфинитив)Постоянные признаки:- вид- спряжение- переходность- возвратностьНепостоянные признаки:- наклонение- число- время- лицо- род | — сказуемое- подлежащее- обстоятельство |

| Причастие (особая форма глагола) | Признак предмета по действию | Н.ф. (И.п., ед.ч., м.р.)Постоянные признаки: — действительное или страдательное- время- видНепостоянные признаки:- полная или краткая форма (у страд.)- падеж- число- род | — определение- сказуемое (именная часть сост. им. сказ.) |

| Деепричастие (особая форма глагола) | Добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом | Н.ф. (неопределенная форма глагола) Постоянные признаки:- вид- неизменяемость- возвратность | — обстоятельство |

- глаголы совершенного вида (что сделать? сказать) и несовершенного (что делать? говорить);

- переходные глаголы (сочетаются с существительным или местоимением в В.п. без предлога (любить (что?) фрукты) и глаголы с отрицательной частицей НЕ с Р.п: (не читал книги)) и непереходные;

- глаголы 2-го спряжения (В Н.ф. гл. с безударным личным окончанием – все на -ИТЬ, кроме брить, стелить, зиждиться, 7 на -ЕТЬ: смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, вертеть, обидеть, зависеть; 4 на -АТЬ: слышать, дышать, гнать, держать) и 1-го спряжения (все остальные);

- возвратные глаголы (глаголы с постфиксами -СЬ, -СЯ).

- Упражнение № 1

- Распределите по столбикам глаголы 1-го и 2-го спряжения.

- Хотеть, бороться, слышать, гнать, вычищать, колоть, дремать, клеить, ненавидеть, жаждать, быть, нестись, славить, сеять, поддержать, замести, встретить.

- Запомните: возвратные глаголы всегда непере¬ходные.

- Упражнение № 2

- Укажите переходные глаголы.

- Рассказывать о поездке, доказывать правоту, сожалеть о неудаче, не писал письма, тормозить работу, пре¬пятствовать поездке, касаться вопроса, выслеживать добычу, рисовать в тетради, гулять по проспекту.

- Наклонение глагола

Изъявительное (гл. в форме наст., прош. или будущ. вр.: пишу, писал, напишу)

- Повелительное (приказ, просьба: напиши)

- Условное (возможное, желаемое действие: сказал бы)

- Упражнение № 3

- Укажите наклонение глагола.

- Хотелось бы, распределите, намажь, подошел, сделал бы, руководите, увидеть, отдохнул, останется, светить, употребляется, встретился бы.

Запомните: личные глаголы могут употребляться в безличном значении: Накрапывает мелкий дождик. – На улице накрапывает.

- Упражнение № 4

- Перестройте предложения, заменив личные глаголы безличными.

- Вьюга замела все вокруг: леса, поля, овраги.

- Очень хочу довести задуманное до конца.

- Неожиданно я услышала какие-то странные звуки.

- Солнце светит, да не греет.

Введение в морфологию. Русский язык. Учебное пособие

- Понятие о грамматике. Место грамматики в системе языка

- Синтагматические и парадигматические связи языковых единиц

- Понятие о морфологии

- Части речи

- Классификации частей речи в русском языке

Понятие о грамматике. Место грамматики в системе языка

- Термин грамматика употребляется в 2 значениях:

- 1) грамматический строй языка, включающий средства и правила изменения слов и их соединения в сочетания и предложения;

- 2) наука о строе и законах языка.

- В грамматике выделяют морфологию и синтаксис.

Слова одновременно относятся и к лексическому, и к грамматическому уровням языка.

Но если в лексикологии слова рассматриваются с точки зрения значения, употребления, происхождения, то в грамматике изучаются общие свойства слов.

Основные свойства слов группируются в классы, которые обладают своими особенностями формообразования, взаимоотношений и связей с другими языковыми единицами.

Синтагматические и парадигматические связи языковых единиц

Синтагматические (линейные) отношения между соседствующими элементами.

Парадигматическими (нелинейными) являются отношения между разными проявлениями одной и той же грамматической единицы: между морфемой и морфом, между формами одного и того же слова.

Парадигма слова – это совокупность форм его словоизменения. Парадигма слова стол: стол, стола, столу, стол, столом, о столе, столы, столов, столам, столы, столами, о столах.

Понятие о морфологии

Морфология изучает образование форм слов.

Понятие морфология можно представить с разных сторон:

1. Это средства и правила образования слов, система с грамматическими категориями.

2. Раздел грамматики, в котором дается описание образования форм слов, а также грамматических классов слов (частей речи).

Форма слова — это форма, которую получает конкретное слово при склонении, спряжении или образовании сравнительной степени, сохраняя свое лексическое значение, но приобретая новое грамматическое: картина (ГЗ ж. р., ед. ч., И.п.) – картины (ГЗ мн. ч., И./В. п.), рисуют (ГЗ мн. ч., 3 л., наст. вр.) – рисовал (ГЗ ед. ч., м.р., прош. вр.), яркий (м. р., ед. ч., И. п.) – ярче (сравн. степ. прилаг.).

- Грамматическое значение рассматривает слово с определенной частью речи, а внутри нее с определенной грамматической категорией (рода, числа, падежа), определяет возможности изменения слова и его сочетания с другими словами.

- Грамматическая форма слова объясняет слово с точки зрения определенной части речи, а внутри нее с определенной грамматической категорией (рода, числа, падежа), определяет возможности изменения слова и его сочетания с другими словами.

- Формы слова могут быть синтетические (простые) и аналитические (сложные).

- Синтетическая — это форма, в которой одновременно заключено и грамматическое, и лексическое значение.

Аналитическая — сочетание знаменательного слова и специального служебного слова, выступающее как единое целое. В качестве служебных слов выступают глагол-связка быть, формообразующая частица бы, слова более, менее, самый.

Кроме них, существуют еще супплетивные формы слова, образуемые от разных корней (человек – люди, ребенок – дети).

В русском языке существуют грамматические формы, которые образуют сложные грамматические категории. Например, внутри категории рода имен существительных выделяются формы мужского, женского и среднего рода; внутри изъявительного наклонения — формы синтаксических времен.

Все грамматические категории находятся в тесном взаимодействии друг с другом и обнаруживают тенденцию к взаимопроникновению. Например, глагольная категория вида тесно связана с категорией времени; категория числа имени существительного тесно связана с категорией числа других частей речи; категория лица связывает глаголы и местоимения.

Морфология изучает образование форм слов. Под формообразованием понимают:

1) словоизменение, т.е. присоединение к основе слова различных окончаний;

2) образование соотносительных форм, представляющих собой формы разных слов. Сюда относится образование видовых форм глагола с помощью приставок и суффиксов (красить – покрасить, прыгать — прыгнуть) при неизменности их лексического значения; а также образование форм страдательного залога при помощи постфикса – ся.

Части речи

- Части речи изучаются морфологией.

- Часть речи — наиболее крупные грамматические классы слов, которые характеризуются 3 главными признаками:

- 1. Широкое грамматическое значение (существительные обозначают предмет в широком смысле слова)

2. Система грамматических категорий (у существительных – род, число, падеж).

3. Общая роль в предложении (существительные чаще в предложении выполняют роли предложения и дополнения, глаголы — сказуемого).

По частям речи все слова делятся на 2 большие группы: знаменательные и служебные слова. Отдельно стоят междометия.

Знаменательные — это слова, которые называют предметы, их действия, признаки или указывают на них и выступают в роли членов предложения. К ним относятся существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия и слова категории состояния.

Служебные — слова, не имеющие лексической самостоятельности, и используются для связи слов, предложений и частей предложений. Среди служебных частей речи выделяют предлоги, союзы и частицы.

Междометия — не относятся к знаменательным или к служебным словам, а служат лишь для выражения чувств.

Классификации частей речи в русском языке

Современное учение о частях речи в РЯ базируется на классификации В. В. Виноградова.

В основе его учения лежит многоступенчатая классификация слов.

На первой ступени лежат части речи (знаменательные слова), частицы речи (служебные слова), модальные слова и междометия.

На втором этапе в системе знаменательных слов выделяются имена. На третьем происходит конкретизация знаменательных и служебных слов.

В дальнейшем его система трансформировалась.

Сейчас в системе частей речи, предложенной в «Русской грамматике»-80, выделено 10 частей речи, в ней 2 уровня обобщения. Эта система представлена в большинстве школьных учебников.

В основе образования новых классов слов является процесс перехода слов из одной части речи в другую. Следствием процессов переходности является синкретизм.

Синкретичными называются такие слова, которые совмещают в своей грамматической структуре (в категориальном значении, морфологических и синтаксических свойствах) признаки 2 и более частей речи.

В РЯ выделяют 2 пути образования синкретичных слов.

Первый путь называется диахронным, это длительный путь развития, формирование в ходе развития языка новых классов или разрядов слов. Притяжательные прилагательные Алексеев, Петров, Иванов сын стали фамилиями.

Второй путь – это путь индивидуального перехода слова из одной части речи в другую, происходит расщепление исходного слова на 2: рядовой случай – знакомый рядовой; шел мимо, шел мимо дома; ранней весной, влюбилась весной.

В результате действия процесса перехода из одной части речи в другую в русском языке возникают синкретичные части речи, объединяющие в своей грамматической структуре свойства других частей речи.

МОРФОЛОГИЯ

МОРФОЛОГИЯ (от греч. ‘учение о форме’), раздел лингвистики, основным объектом которого являются слова естественных языков и их значимые части – морфемы. В задачи морфологии входит, таким образом, определение слова как особого языкового объекта и описание его внутренней структуры.

Морфология, согласно преобладающему в современной лингвистике пониманию ее задач, описывает не только формальные свойства слов и образующих их морфем (звуковой состав, порядок следования и т.п.), но и те грамматические значения, которые выражаются внутри слова (или «морфологические значения»).

В соответствии с этими двумя крупными задачами морфологию часто делят на две области: «формальную» морфологию, или морфемику, в центре которой находятся понятия слова и морфемы, и грамматическую семантику, изучающую свойства грамматических морфологических значений и категорий (т.е.

морфологически выражаемое словообразование и словоизменение языков мира).

Если грамматическая семантика является относительно молодой областью лингвистики (цельные концепции грамматического значения начинают появляться только в 50–60 годы 20 в.), то формальная морфология является одной из наиболее традиционных областей науки о языке.

Различные концепции формальной морфологии (часто с включением и незначительных элементов грамматической семантики) были выработаны и в древнеиндийской, и в античной, и в арабской грамматических традициях. (Характерно, конечно, что все эти традиции опирались на языки с богатым морфологическим репертуаром.

) Так, к античной традиции восходят такие понятия, как «часть речи», «парадигма», «склонение», «спряжение», «категория»; к арабской традиции – понятие корня, к древнеиндийской традиции – многие элементы теории звуковых чередований и морфологического варьирования.

Однако сами термины «морфология» и «морфема» (как основная единица морфологического уровня) возникают только во второй половине 19 в.

: термин «морфология», первоначально изобретенный великим немецким поэтом и философом Гёте для описания «форм» живой и неживой природы (и с тех пор успешно используемый во многих естественных науках), был заимствован лингвистами в период господства так называемого «натуралистического» направления в языкознании, сторонники которого (Август Шлейхер и др.) считали, что язык следует описывать по аналогии с живыми организмами. До этого соответствующие разделы описательных грамматик обычно носили название «этимология». Термин же «морфема» (в значении, близком к современному) был предложен на несколько десятилетий позже известным русским и польским лингвистом И.А.Бодуэном де Куртенэ.

Наряду с обозначением некоторой области лингвистики термин «морфология» может обозначать и часть системы языка (или «уровень» языка) – а именно ту, в которой содержатся правила построения и понимания слов данного языка.

Так, выражение испанская морфология соотносится с частью испанской грамматики, в которой изложены соответствующие правила испанского языка. Морфология как раздел лингвистики является в этом смысле обобщением всех частных морфологий конкретных языков, т.е.

совокупностью сведений о всех возможных типах морфологических правил.

Тесная связь понятий морфология и слово (в этом же значении часто употребляется более точный термин «словоформа») ставит само существование морфологии в зависимость от существования слов в конкретном языке. Между тем это понятие является одним из самых противоречивых в лингвистике и, скорее всего, не универсальным.

Иначе говоря, слово – это такой объект, который существует, по-видимому, не во всех языках, а значит, не во всех языках существует и морфология как самостоятельный раздел грамматики.

В языках, не имеющих (или почти не имеющих) слов, морфология не может быть разделена с синтаксисом: у нее не остается ни самостоятельного объекта, ни самостоятельной проблематики.

Не давая в данном случае точного определения слова, можно указать на то важнейшее свойство, которое составляет его природу. Слово – это синтаксически самостоятельный комплекс морфем, образующих жестко связанную структуру.

Слово отличается от сочетания слов тем, что по крайней мере некоторые его элементы не могут употребляться в синтаксически изолированной позиции (например, фигурировать в качестве ответа на вопрос). Кроме того, элементы внутри слова связаны друг с другом гораздо более жесткими и прочными связями, чем элементы предложения (т.е. слова).

Чем больше в языке степень контраста между жесткостью внутрисловных и межсловных связей, тем более отчетливой и хорошо выделимой единицей является слово в данном языке. К таким «словесным» языкам относятся, например, классические индоевропейские языки (латинский, древнегреческий, литовский, русский).

В этих языках морфемы внутри слова не обладают синтаксической самостоятельностью, т.е. части слова не могут в синтаксическом отношении вести себя так же, как слова. Ср. несколько примеров различного поведения слов и частей слова в русском языке.

(1) Синтаксическая самостоятельность имеется у слов: – Это чай или кофе? – Кофе.

Отсутствует у частей слова: – Это чай или чайник? – *Ник. Он приехал или уехал? – *При.

- (2) Возможность опущения однородных элементов имеется у слов: красные шары и белые шары = красные и белые шары; в январе или в феврале = в январе или в феврале.

- Отсутствует у частей слова: чайник и кофейник № чай и кофейник.

- (3) Возможность перестановки имеется у слов: шар упал

упал шар.

Данные примеры не исчерпывают, разумеется, всех свойств, противопоставляющих слова и части слов в русском языке, но дают наглядное представление о том, что выше было названо различием по степени жесткости связей. В языках типа русского слово действительно представляет собой «синтаксический монолит»: никакие синтаксические правила (опущения, перестановки, замены и т.п.

) не могут действовать внутри слова. Этот факт наглядно свидетельствует в пользу того, что морфологические и синтаксические правила должны составлять два разных «грамматических модуля», а следовательно, в описании языка морфология должна существовать на правах самостоятельного раздела.

Описание слова не может и не должно производиться в тех же терминах, что описание предложения.

Не все языки, однако, обладают столь же «монолитными» словами, как русский и подобные ему. Существуют разнообразные типы отклонений от «словесного эталона». Прежде всего, во многих языках части слова проявляют тенденцию к большей самостоятельности, что делает границу между словом и морфемой менее четкой.

Так, морфемы могут опускаться подобно существительным и предлогам в примере (2) – это явление называется «групповой флексией»; в ряде случаев позиция морфем в слове также оказывается несколько более подвижной, чем в языках с жесткими правилами.

Повышенная самостоятельность морфем характерна для так называемых слабоагглютинативных языков (к каковым относятся тюркские, японский, бирманский, дравидийские и др.); в языках такого типа комплексы морфем (слова) и комплексы слов (предложения) часто могут быть описаны в сходных или близких терминах.

Это языки, где морфология в собственном смысле уступает место «морфосинтаксису». С другой стороны, морфосинтаксис вместо морфологии предпочтителен и для таких языков, в которых, наоборот, не морфемы ведут себя, как слова, а предложения ведут себя, как слова.

Иными словами, в этих языках также плохо различаются внутрисловные и межсловные связи, но не за счет слабой скрепленности морфем друг с другом, а за счет более сильной скрепленности слов друг с другом. Фактически, межсловные связи в подобных языках столь сильны, что это приводит к образованию слов-предложений значительной длины.

Языки такого типа часто называются «полисинтетическими»; к признакам полисинтетизма относится склонность к образованию сложных слов (особенно глагольных комплексов, включающих подлежащее и дополнения, – так называемая инкорпорация), а также склонность к чередованиям на межсловной границе, затрудняющим отделение одного слова от другого.

Словосложение и особенно инкорпорация свойственны многим языкам циркумполярной зоны – эскимосским и чукотско-камчатским, а также многим языкам американских индейцев (распространенным как на Севере, так и в Центральной Америке и в бассейне Амазонки). Чередования на межсловных границах свойственны также многим языкам американских индейцев; они являются отличительной чертой санскрита.

Второй тип отклонений от словесного эталона связан не со слабостью межморфемных границ (как в агглютинативных языках), а скорее с отсутствием морфемных комплексов как таковых.

Это – наиболее яркая черта так называемых изолирующих, или аморфных языков, в которых нет или практически нет противопоставления между корнями и аффиксами: всякая морфема является корнем и способна к самостоятельному употреблению; показателей же грамматических значений в таких языках практически нет.

Таким образом, единственные морфемные комплексы, которые в таких языках могут возникать, – это сложные слова, которые часто бывает трудно отличить от сочетаний слов. Можно сказать, что в изолирующих языках слово просто равно морфеме, а предложения строятся не из слов, а сразу из морфем.

Таким образом, и в этих языках слово как самостоятельное образование отсутствует, и грамматика фактически сводится к тому же морфосинтаксису (т.е. синтаксису морфем). К изолирующим языкам относится довольно значительное количество языков мира: это вьетнамский, тайский и другие языки Юго-Восточной Азии, а также ряд языков Западной Африки: йоруба, эве, акан, манинка и др.

Сказанное об изолирующих языках может быть применено и к так называемым аналитическим языкам, т.е. к таким языкам, где, в отличие от изолирующих, имеются грамматические показатели, но эти показатели являются самостоятельными словами, а не морфемами (аффиксами).

Грамматические значения в аналитических языках выражаются синтаксически (с помощью разного рода конструкций), а в морфологически неэлементарных словах необходимости не возникает.

Аналитическая грамматика характерна для многих языков Океании (особенно полинезийских), для ряда крупных языков Западной Африки (хауса, сонгай); сильные элементы аналитизма имеются в новых индоевропейских языках (французский, английский, скандинавские, современный персидский).

Таким образом, можно сказать, что морфология далеко не универсальна – по крайней мере, далеко не для всех языков морфологический (или «словесный») компонент описания одинаково важен. Все зависит от того, насколько четко в данном языке выделяются словоформы.

Следует также отметить, что в разных лингвистических традициях объем и характер задач морфологического компонента описания может различаться.

Так, иногда в морфологию вовсе не включают грамматическую семантику, оставляя за ней лишь описание звуковой оболочки морфем, правил чередования и правил линейного расположения морфем в словоформе (эта область часто называется морфонологией, что подчеркивает ее особенно тесную связь с описанием звуковой стороны языка).

Если учесть, что некоторые грамматические теории включают морфонологию в фонологию, то не покажется парадоксальным существование таких описаний языка, где синтаксис начинается, так сказать, сразу за фонологией.

При этом речь не обязательно идет лишь об изолирующих языках – подобная структура грамматического описания может быть вызвана и особенностями теоретических взглядов автора. Далее, грамматическая семантика в разные теории морфологии также включается в разном объеме.

Наиболее принято рассмотрение в рамках морфологии словоизменительных грамматических значений; такое понимание морфологии, при котором она фактически сводится к формальному и содержательному описанию парадигм склонения и спряжения, было свойственно еще античной грамматической традиции и унаследовано большинством европейских лингвистических школ.

При этом следует учесть, что вплоть до начала 20 в., а нередко и позже раздел «морфология» традиционной описательной грамматики содержал только сведения о правилах образования соответствующих грамматических форм, а сведения об их значении следовало искать в разделе «употребление падежных (resp. временных) форм», который входил в синтаксическую часть описания. В современных грамматиках информацию о значении морфологических грамматических категорий уже практически безоговорочно принято помещать в морфологическую часть.

Более сложным оставалось положение словообразовательных значений, которые в классических индоевропейских языках (служивших базой для европейской лингвистической традиции) не образуют парадигм и отличаются меньшей системностью и регулярностью, чем словоизменительные значения. На этом основании описание словообразования долгое время не считалось задачей морфологии, а либо включалось в лексикологию (т.е. считалось чисто словарной задачей, требующей индивидуального описания каждого слова), либо выделялось в отдельную область, промежуточную между морфологией и лексикой. Именно так трактуется словообразование и во всех существующих Академических грамматиках русского языка: согласно концепции авторов этих грамматик, морфология включает только описание словоизменения – как в формальном, так и в содержательном аспекте.

Такой взгляд на словообразование может быть в какой-то степени мотивирован особенностями словообразования отдельных языков, но он не может претендовать на универсальность.

Существуют языки, в которых словоизменение и словообразование противопоставлены весьма слабо (таково большинство агглютинативных языков); кроме того, существуют языки, в которых словоизменительная морфология отсутствует (соответствующие значения могут выражаться, например, аналитическими средствами), а словообразовательная морфология развита. Для всех таких языков исключение словообразования из морфологического компонента нецелесообразно, а часто и практически невыполнимо. Поэтому в современных теориях языка все-таки наиболее распространена концепция, согласно которой в морфологию включается описание всех значений, для выражения которых применяются внутрисловные механизмы (аффиксация, чередования, и т.п.), независимо от их грамматического статуса.

См. также КАТЕГОРИИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ.

Основные понятия морфологии:

Морфология (из греч. morfê — “форма” и logos — “учение”) — раздел грамматики, изучающий формы слов. Таким образом, морфология — это грамматическое учение о слове.

Объект “Морфологии” — отдельное слово, его грамматические формы, а также совокупность слов (классы, части речи) с одинаковыми грамматическими формами.

грамматическое значение, грамматическая форма, парадигма, грамматическая категория

ЛЕКСИЧЕСКОЕ И ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

| Лексическое значение | Грамматическое значение |

| Соотносит языковые единицы с внеязыковой действительностью, содержит информацию о совокупности свойств и характеристик предметов и явлений. | Не связано с внеязыковой действительностью, содержит информацию о языковых значениях, присущих большим группам (классам) слов, а также о связях между единицами языка. |

| Менее обобщенно. | Более обобщенно. |

| Неограниченное количество. | Ограниченное количество. |

| Формальный показатель — корень и словообразовательные аффиксы. | Формальный показатель — словоизменительные аффиксы: флексия, формообразующие приставки и суффиксы; словесное ударение, интонация, порядок слов; служебные и вспомогательные слова. |

- Грамматическое значение (ГЗ) — обобщенное, отвлеченное языковое значение, присущее ряду слов, словоформ, синтаксических конструкций и находящее в языке свое регулярное (стандартное) выражение.

- Грамматический способ — это материальное выражение грамматических значений.

- СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

| Синтетические (изменения внутри слова) | Аналитические (изменения вне слова) |

| Аффиксальные: флексии (мир — миры), префиксы (делал — сделал), суффиксы (подписал — подписывал) | Вспомогательные слова: буду учиться, менее распространенный, самый большой |

| Чередование + аффиксация: гласных (день — дня), согласных (могу — можешь) | Частицы: пусть поют, написал бы |

| Замена суффиксов + флексия: котенок — котята | Предлоги: берег — на берег |

| Изменение ударения: рУки — рукИ, пересЫпать — пересыпАть | Знаменательные слова: новые кафе, в уютном купе |

| Редупликация (повтор, удвоение): долго-долго | Интонация: Хлеб купил. — Хлеб купил? |

| Супплетивный (используется другая лексема): человек — люди, я — меня, ехать — поезжай | Порядок слов: Хороший день. (Значение номинативности). — День хороший. (Значение предикативности). |

Грамматическая форма — языковой знак, в котором грамматическое значение находит свое регулярное (стандартное) выражение (ЛЭС, 1990, с.116).

- Грамматическая форма слова (ГФ) — вариант лексемы, в котором изменено только грамматическое значение (например: домами — грамматическая форма множественного числа, творительного падежа лексемы дом; пишешь — грамматическая форма 2 лица, единственного числа, настоящего времени, изъявительного наклонения лексемы писать).

- Грамматическая форма слова может быть представлена одной словоформой (свежее, прочитаю) или сочетанием двух словоформ (буду читать, прочитал бы, более свежий).

- ТИПЫ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ СЛОВ

| Синтетическая (сильный — сильнее, сильного, идти — иди, идите) | Аналитическая (буду решать, пусть позвонят) |

Словоформа — слово (лексема) в некоторой грамматической форме (в частном случае — в единственно имеющейся у слова форме) (ЛЭС, 1990, с. 470). Иными словами, это морфологическая единица, представляющая собой одну из возможных форм слова. Словоформа является конкретным «представителем» слова в речи.

Парадигма — системная совокупность грамматических форм слова. В парадигму объединяются слова, сходные по своему основному лексическому значению, но противопоставленные по одному или нескольким грамматическим значениям. Так, парадигму существительного обычно составляют 12 компонентов (6 падежных форм в единственном числе и 6 падежных форм множественного числа).

ТИПЫ ПАРАДИГМ

| Полная | Неполная (недостаточная) | Избыточная |

| Есть все возможные для данной части речи грамматические формы. Например: существительное дом имеет парадигму из 12 компонентов. | Отсутствуют некоторые грамматические формы. Например: именительный падеж местоимения себя; формы 1 лица у глагола победить и т.п. | Возможны несколько вариантов одной и той же грамматической формы. Например: тропой, тропою. |

Исходная форма парадигмы — представительная (представляющая слово) форма, обладающая называющей функцией. Например, в парадигмах существительного и прилагательного — это форма именительного падежа единственного числа, в парадигме глагола — инфинитив.

Грамматическая категория (ГК) — грамматические значения обобщенного характера, присущие сочетаниям слов и словоформам и вместе с тем отвлеченные от конкретных значений самих слов.

Это система противопоставленных друг другу грамматических форм с однородными значениями.

Например, ГК рода = ГЗ мужского рода + ГЗ женского рода + ГЗ среднего рода, то есть грамматическая категория рода — это лексико-грамматическая классифицирующая номинативная категория, выражающая отношение части речи к одному из трех родов.

ТИПЫ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

| Бинарные — категории, представленные двумя противопоставленными ГЗ. Например, ГК числа, вида. | Небинарные — ГК, представленные более чем двумя противопоставленными ГЗ. Например, ГК падежа, лица. |

| Морфологические — ГК, связанные со словом. Например, ГК рода, числа, падежа. | Синтаксические — категории, связанные с предложением. Например, ГК коммуникативной направленности в побудительных, повествовательных и вопросительных предложениях. |

Классификационные (несловоизменительные) грамматические категории не могут быть выражены формой одного и того же слова и потому относятся к постоянным признакам этого слова. Например, категория рода существительных и категория вида глагола.

Словоизменительные грамматические категории (слово меняет форму, но не меняет лексическое значение). К словоизменительным относятся категории падежа и числа существительного; категории рода, числа, падежа и степени сравнения прилагательного.

Термин «грамматическая категория» используется и в другом, более широком значении — в значении класса слов, объединенных общими грамматическими признаками (например, категория существительного, категория числительного). Однако при этом добавляется уточняющее слово лексический, то есть речь идет о лексико-грамматических категориях слов, или частях речи.

Грамматические классы слов (части речи) — совокупность слов (лексем), объединенных: 1) общекатегориальным значением; 2) морфологическими признаками (типом парадигм); 3) общей типичной (морфологизированной) синтаксической функцией в предложении, общими синтаксическими свойствами (способность сочетаться с другими словами); 4) общими словообразовательными признаками.

Классификация грамматических классов слов:

1. Значимые части речи: существительное, прилагательное, числительное, глагол, наречие, предикативное наречие (категория состояния).

2. Особые классы слов: местоимение, модальные слова.

3. Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы.

4. Особые слова — междометия, звукоподражания, называемые еще квазислова, поскольку не имеют главных признаков слова — лексического и грамматического значения.

Другие типы классификаций и точки зрения о принципах классификации частей речи подробно изложены в пособии в Приложении 1 и Приложении 3

В пособии рассматриваются не только именные части речи, но и местоимения на основании общности грамматических категорий этих классов слов.

Термины и определения в русском языке

ЛЕКСИКА — это словарный состав языка. ЛЕКСИКОЛОГИЯ — это раздел языкознания, который занимается изучением лексики. СЛОВО — это основная структурно-семантическая единица языка, которая служит для именования предметов, явлений, их свойств […]

ФРАЗЕОЛОГИЯ — это раздел лексикологии, который изучает фразеологизмы, т.е. сложные по составу языковые единицы, имеющие устойчивый характер. Основные признаки фразеологизмов. сложные по составу, семантически неделимы, характеризуются постоянством состава (хотя у […]

Морфемика, морфемы, их виды МОРФЕМИКА — это раздел языкознания, который изучает типы и структуры морфем, их отношения друг другу и к слову в целом. МОРФЕМА — это минимальная неделимая значимая […]

Фонетика, звук, гласные и согласные Фонетика- раздел языкознания, который изучает звуковую сторону языка, т.е. способы образования и изменения звуков в речи, а также их акустические свойства. Звук как единица языка. […]

СИНТАКСИС — это раздел грамматики, который изучает строй связной речи. Основные единицы, которые изучает синтаксис: словосочетание, предложение. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ — это соединение двух или более знаменательных слов, которые связаны по смыслу […]

Корень – центральная часть слова, заключающая в себе основной элемент лексического значения, например: за-сух-а, лес-ной. Сложное слово имеет более одного корня: торфоразработки, слепоглухонемой. Приставка (префикс) – часть слова, находящаяся перед […]

Существительные Существительное – часть речи, обозначающая предмет и отвечающая на вопросы: кто? что? (человек, книга). Различаются по родам и изменяются по падежам и числам. Бывают одушевленные (рабочий) и неодушевленные (телевизоры). Прилагательные Прилагательное – часть речи, обозначающая […]

Подлежащее Подлежащее – это главный член двусоставного предложения, обозначающий носителя признака (действия, состояния, свойства), названного сказуемым. Подлежащее может быть выражено именительным падежом имени, местоимением, инфинитивом. Отвечает на вопрос кто? что?: Завод работает. Язанимаюсь. Кто-то поёт. Семеро одного не ждут. Курить вредно. […]

МОРФОЛОГИЯ — это раздел грамматики, который изучает разные аспекты слова: его принадлежность к определенной части речи, структуру, формы изменения, способы выражения грамматических значениях. ЧАСТИ РЕЧИ—это лексико-грамматические разряды, на которые распадаются […]

Предложения делятся на простые и сложные. Как простые, так и сложные предложения могут быть распространенными и нераспространенными, т. е. содержать или не содержать кроме главных второстепенные члены (определения, дополнения, обстоятельства и т. п.): Он пришёл очень быстро. и Он пришёл. Простое предложение […]

Перед вами все способы словообразования: Приставочный — образование нового слова при помощи приставки. Примеры: Город — пригород. Бежать — добежать. Суффиксальный — образование нового слова при помощи суффикса. Примеры: Обуть — обувать. […]

ОРФОЭПИЯ — раздел языкознания, который занимается изучением нормативного литературного произношения. Основные правила литературного произношения и ударения. 1. Безударные гласные произносятся в соответствии с редукцией, качественной (потеря некоторых признаков звука) и […]

Спряжение Спряжением называется: класс глаголов, одинаково изменяющихся по лицам, временам, наклонениям, числам и – в прошедшем времени и сослагательном наклонении – по родам. В зависимости от системы окончаний в личных формах […]

Орфографические и пунктуационные ошибки – нарушение правил орфографии и пунктуации. Грамматические ошибки – нарушение норм слово- и формообразования (примеры: завпечатлеть вм. запечатлеть; заместо вм. вместо; раздумчивый взгляд вм. задумчивый взгляд), а также норм синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении. […]

Существительное Неправильный выбор падежного окончания: облаки вм.облака, выборавм. выборы, с повидлой вм. с повидлом, без рельс вм. без рельсов, нет время вм. нет времени; Неверный выбор падежа: удивляюсь его силой вм. удивляюсь его силе; жажда к славевм. жажда славы; мечта к свободе вм. мечта о свободе. Существительные […]

Перед вами список основных стилистических ошибок, встречающихся в русском языке: Употребление слова в несвойственном ему значении: Неправильно: Чтобы быть грамотным и обладать большим жаргоном слов, надо много читать. Правильно: Чтобы […]

Источник

По разряду (лексико-граммат.): количественные, порядковые, собирательные, обозначающие дробные числа.

По разряду (лексико-граммат.): количественные, порядковые, собирательные, обозначающие дробные числа. Наклонение: изъявительное (иду, читаю), условное (читала бы), повелительное (Читайте!).

Наклонение: изъявительное (иду, читаю), условное (читала бы), повелительное (Читайте!). частица — это часть речи, относящаяся к служебным и которая предназначается для того, чтобы внести в предложения разнообразные оттенки значения или для формулировки смысловых оттенков слов и выражают чувство и взаимоотношение говорящего к высказываемой мысли, а также для создания форм слов.

частица — это часть речи, относящаяся к служебным и которая предназначается для того, чтобы внести в предложения разнообразные оттенки значения или для формулировки смысловых оттенков слов и выражают чувство и взаимоотношение говорящего к высказываемой мысли, а также для создания форм слов.