- Учебно-дидактический материал по русскому языку для 8-11 классов «Способы выражения грамматической основы предложения»

- Подлежащее и сказуемое — способы выражения, виды и примеры

- Определение терминов

- Значение в речи

- Способы выражения

- Разновидности подлежащих

- Особенности сказуемых

- Верная постановка знаков

- морфологические способы выражения главных членов предложения

Учебно-дидактический материал по русскому языку для 8-11 классов «Способы выражения грамматической основы предложения»

/Жаркова Иоланта Юрьевна

Учитель русского языка и литературы

Муниципальное общеобразовательное учреждение Саввинская общеобразовательная школа имени Семена Афанасьевича Калабалина.

Московская область, городской округ Егорьевск, село Саввино.

Способы выражения грамматической основы предложения

Учебно-дидактический материал по русскому языку для 8-11 классов

Аннотация. Данная разработка содержит учебно-дидактический материал для учащихся 8-11 классов в форме таблиц по теме «Грамматическая основа предложения», а также рекомендации по их использованию на уроках русского языка.

Приведенные ниже таблицы целесообразно использовать на уроках изучения грамматической основы предложения в 8 классе, на уроках повторения в 9-11 классах, в работе с отстающими учениками.

Объем теории по русскому языку в 8 классе существенно возрастает, поэтому есть необходимость краткого ее изложения. Таблицы – наилучшее средство наглядности, по мнению практикующих учителей Э.Н. Кашаповой и Е.В. Яковлевой, «создают некий порядок в знаниях учащихся, так как позволяют систематизировать изученный материал, а кроме этого способствуют формированию умения отбирать существенную информацию» [4]. С учащимися, начиная с 5 класса, мы ведем справочник, который систематически пополняется таблицами, содержащими алгоритмы действий по правилам или теоретические сведения. В 8 классе наш справочник пополняется приведенными ниже таблицами.

Источник

Подлежащее и сказуемое — способы выражения, виды и примеры

Определение терминов

Главным членом предложения является подлежащее, которое обозначает предмет или объект, совершающий действие. Основная форма выражения — существительное (или другое имя) в начальной форме. Лингвисты выделяют следующие характеристики этого элемента предложения:

- Отвечает на вопрос «о чем или о ком говорится в высказывании».

- Выражается или существительным в имен. п., или иными способами. Однако именем в косвенном падеже быть не может.

Пример: Кошка сидела на столе. Светило яркое солнце. Небо было безоблачным. Подлежащие в этих предложениях: кошка, солнце, небо. Все они являются существительными, отвечающими на вопросы «кто?» или «что?». Подчеркнуть при разборе его следует одной прямой чертой.

Сказуемое — второй главный член предложения, обозначающий действие, которое совершает предмет или объект, являющийся подлежащим. Вопросы — «что делает?», «что сделает?», «что делал?». Если в предложении имеются оба члена грамматической основы, то оно является двусоставным, а если только один из них — односоставным. Связь между главными элементами — равноправие, ни от одного из них нельзя задать вопрос другому.

Важно! Подлежащее и сказуемое — это основа предложения, к словосочетаниям такие элементы синтаксиса не относятся. В этом разница между главными и второстепенными членами.

Значение в речи

Грамматическая основа представляет собой ядро любой синтаксической конструкции, важнейшую его часть. Именно в ней сосредоточен основной смысл фразы, который говорящий или пишущий желает донести до своего собеседника или читателя. Чаще всего подлежащее и сказуемое являются самостоятельными, то есть для общего понимания значения высказывания их бывает достаточно, при этом второстепенные члены предложения (обстоятельство, определение, дополнение), вводные и уточняющие конструкции помогают передать более подробную информацию, но в понимании смысла особой роли не играют.

Если убрать любой элемент основы, будет утрачено само значение предложения, в то время как «потеря» любого из второстепенных компонентов, конечно, сделает фразу менее информативной, но смысл сохранит.

Кроме того, при помощи подлежащего удается заявить о том, кто именно совершает действие, а благодаря сказуемому — привязать высказывание к определенному временному отрезку. Вот почему они также являются грамматическим центром предложения.

В некоторых случаях используется пассивный залог глагола, например, «Книга пишется автором», однако подлежащим будет существительное в именительном падеже, несмотря на то, что по логике действие — написание — выполняет автор. Вот почему при изучении темы школьникам следует быть особенно внимательным и не забывать задавать вопросы, чтобы верно выполнить разбор предложения.

Несогласованные сказуемые чаще всего используются в разговорной речи, чтобы придать фразе краткость, эмоциональную окраску.

Способы выражения

Чаще всего подлежащее выражено словоформой имени существительного в именительном падеже множественного или единственного числа. Это связано с тем, что именно существительные обозначают предмет, что дает возможность говорящему наиболее просто, но полно выразить свою мысль.

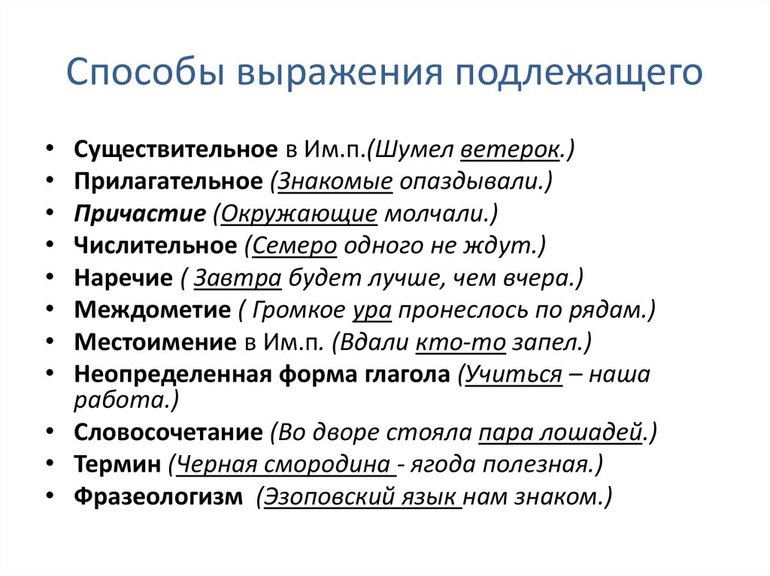

Способы выражения подлежащего и сказуемого отличаются многообразием. Для первого, кроме существительных, могут использоваться:

- Местоимения, чаще личные: Я читаю книгу. Она пришла в гости с тортом.

- Другие разряды местоимений: неопределенные (Кто-то открыл дверь), отрицательные (Никто не хотел готовить уроки), вопросительно-относительные (Кто не хочет объездить весь мир).

- Числительные: количественные (Четыре делится на два), собирательные (Оба хотели прокатиться на лошади), порядковые (Первый побежал, второй остановился).

- Неопределенная форма глагола (инфинитив). Пример: Читать в постели — дурная привычка.

- Причастие. Например: Приехавшие расположились по комнатам. Учащиеся были добросовестны.

Кроме того, в качестве подлежащего могут использоваться цельные словосочетания — неделимые синтаксически и лексически. Основные варианты представлены в форме таблицы.

| Наименование | Пример предложения |

| Географическое собственное наименование, состоящее из нескольких слов | Северный Ледовитый океан был богат рыбой. |

| Устойчивое словосочетание | Железная дорога протянулась на многие километры. |

| Наименование учреждения | Министерство здравоохранения принимает претензии граждан. |

| Существительное со значением количества + сущ. в Р. п. | Множество студентов смогло сдать сессию успешно. |

| Крылатое выражение | Авгиевы конюшни были вычищены быстро. |

| Числительное + сущ. в Р. п. | Две липы росли под окном. |

| Местоимения «сколько, столько, несколько» + сущ. в Р. п. | Несколько зданий гордо возвышалось на отшибе. |

| Прилагательное /числ./мест. в И. п. + предлог из + сущ./мест. | Лучший из школьников сегодня получил золотую медаль. |

| Неопределенное мест. + прил. | Нечто странное произошло сегодня с Ивановым. |

| Предикативная конструкция | «Привет, сегодня не приду» просто застало его врасплох. |

Кроме того, подлежащее может быть выражено и другими частями речи, выступающими в данном конкретном случае в значении существительного, то есть субстантивированными. Например, наречиями: Далеко — это лишь условность.

Разновидности подлежащих

В зависимости от способа выражения можно выделить два вида подлежащих. Наиболее часто употребляется номинативное, которое выражено словом любой части речи в значении существительного в начальной форме или сходным по грамматической форме словосочетанием. Для номинативных разновидностей используются личные местоимения (Я хотел купить синюю вазу), а также местоимения в паре со словами «весь, сам» (Сам он — лентяй).

Неизменяемые части речи также могут играть эту синтаксическую функцию. Поэтому подлежащим в определенном контексте может стать наречие, союз, предлог, междометие. Примеры: И — соединительный союз. Вот раздалось ау вдалеке. Завтра станет лучше, чем сегодня.

Вторая разновидность подлежащих — инфинитивные. Они предметным значением не обладают и не подвержены субстантивации. Примеры: Жизнь прожить — не поле перейти. Быть счастливым — вот цель человека. Смотреть на твои работы — подлинное наслаждение.

В таких конструкциях между подлежащим и сказуемым следует ставить тире.

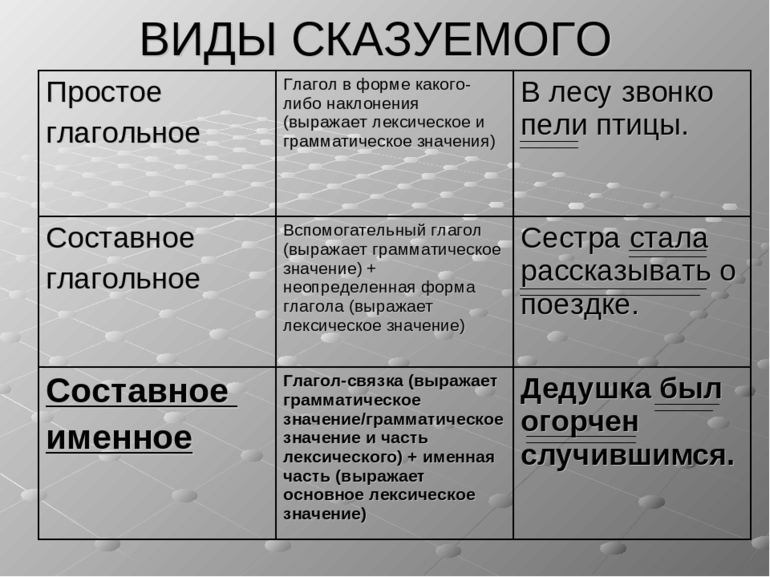

Особенности сказуемых

Основной способ выражения сказуемого — глагольные формы. Однако он не является единственным. Есть три типа сказуемого в русском языке. Простое глагольное состоит из одного слова, представляет собой глагол в любой форме, помимо инфинитива. Примеры: Я читаю. Дедушка пропалывает грядки. Синее море разливало свои волны на огромное расстояние.

Составное глагольное образуется по схеме «инфинитив + вспомогательный глагол» (Я люблю читать. Кошка может спать сутки напролет). Составное именное состоит из двух компонентов: глагола-связки (чаще — «быть», реже используются «казаться», «стать») и именной части, которая выражается различными частями речи, за исключением глагольных форм и деепричастия. Примеры: Кот был белым. Я был веселым.

В этих предложениях сказуемым является не глагол «был», как может показаться на первый взгляд, а сложная конструкция из двух слов. Доказательство просто: если «выкинуть» связку, смысл не утратится. Соответственно, выразить признак предмета возможно только при помощи использования совокупности элементов.

Вне зависимости от разновидности сказуемого при проведении синтаксического разбора оно подчеркивается двумя прямыми чертами.

Верная постановка знаков

Изучение подлежащего и сказуемого имеет и практический аспект, поскольку в зависимости от того, как именно выражается грамматическая основа, нередко расставляются знаки препинания, в частности, тире. Выполняя упражнения в классе и дома, важно помнить правила и использовать их. Самый простой вариант: если подлежащее и сказуемое выражено существительными в именительном падеже, то между ними следует поставить тире.

Примеры: Моя работа — моя слабость и радость. Практический опыт — лучший учитель.

Кроме того, тире следует поставить в таких случаях:

- Перед словами «это», «вот», «это значит»: Солнце — это источник жизни на земле. Муравей — вот пример добросовестного труженика.

- Если оба компонента выражены инфинитивом: Править королевством — трудиться ежеминутно. Читать книгу — получать знания.

- Если один из компонентов основы выражен глаголом в начальной форме, а второй — сущ. в И. п.: Находить ответы на вопросы — вот правило успеха в изучении любой науки.

- Если обе составляющих основы выражены количественными числительными в начальной форме: Трижды три — девять. Или же один из них — количественное числительное, а другой — сущ. в Им. п. Пример: Мощность двигателя — двести лошадиных сил.

Современные интернет-сайты позволяют ознакомиться с любым правилом онлайн, кроме того, при возникновении вопросов всегда можно обратиться к справочным пособиям или учебникам.

В соответствии с нормами русского языка, подлежащее и сказуемое — это не просто теоретические понятия, но и важнейшие синтаксические компоненты, которые важно правильно выделять. Это позволит не допустить ошибок при расстановке знаков препинания.

Источник

морфологические способы выражения главных членов предложения

Морфология — наука о частях речи, просто говоря. Главные члены — подлежащее и сказуемое.

Подлежащее может быть выражено:

1. существительным или местоименным существительным в форме именительного падежа. К местоименным существительным относят местоимения я, ты, он, она, оно, они, мы, вы, кто, что и образованные от двух последних неопределенные и отрицательные (кто-то, ничто). Королева долго считалась одной из самых красивых женщин в своем королевстве. Она и не подозревала, что подрастающая принцесса Белоснежка сможет стать более красивой.

2. субстантивированным словом. Под субстантивированным словом понимают слово любой части речи, которое в предложении приобретает предметное значение, отвечает на вопросы «кто? » и «что? «. Субстантивироваться может практически любая часть речи. Чаще всего субстантивация затрагивает прилагательные, причастия и местоименные прилагательные: Больные выздоравливали быстрее, если за ними ухаживала Белоснежка. Субстантивироваться могут и другие части речи: наречия, междометия, даже союзы: Это завтра представлялось королеве главным днем в её жизни, ведь именно завтра она сможет рассправиться с Белоснежкой. «Но» было любимым словом Ворчуна, которое он прибавлял, даже если соглашался с собеседником.

3. количественным числительным: «Восемь больше пяти», — заключил умный Добряк.

4. инфинитивом: «Умываться лишь пустая трата времени! » — заявили гномики. ,если инфинитив выражен информативно недостаточным глаголом (чаще всего это глаголы «быть» или «стать»), то в состав подлежащего будет включено относящееся к нему слово: Стать первой красавицей королевства – очень нелегкая задача!

5. Подлежащие могут быть выражены и иными типами словосочетаний:

· совместности : Тихоня с Ворчуном стали самими близкими друзьями Белоснежки. Но: Король по важным государственным вопросам с королевой никогда не советовался.

· количественные : Все семь гномиков занимались добычей драгоценных камней.

фразеологизмы, то есть устойчивые сочетание слов : В жизни королевы наступили черные дни.

Сказуемое может быть выражено любой самостоятельной частью речи.

Совет: забейте в поисковике подлежащее и сказуемое и способы выражения)) )

УДАЧИ

Подлежащее всегда должно стоять в именительном падеже ( Сущ, местоимение и др) или в форме инфинитива ( курить- здоровью вредить) Может выражаться герундием и причастием. ( в англ языке)

Сказуемое (глагольное) -глагол в спрягаемой форме, —согласовываться с подлежащим в роде. числе. .выражать категории времени, залога, наклонения, именное сказуемое должно иметь глагол-связку и имя в именит падеже или творит. ( Он учитель, он был, будет учителем) .

Для англ языка- см странички из моего пособия Трудности английского синтаксиса

Подлежащее может быть выражено:

1. существительным или местоименным существительным в форме именительного падежа. К местоименным существительным относят местоимения я, ты, он, она, оно, они, мы, вы, кто, что и образованные от двух последних неопределенные и отрицательные (кто-то, ничто). Королева долго считалась одной из самых красивых женщин в своем королевстве. Она и не подозревала, что подрастающая принцесса Белоснежка сможет стать более красивой. «Разве не я первая красавица в королевстве? » — спрашивала королева у волшебного зеркальца. «Кто может знать точно? » — уклонялось от ответа зеркальце.

2. субстантивированным словом. Под субстантивированным словом понимают слово любой части речи, которое в предложении приобретает предметное значение, отвечает на вопросы «кто? » и «что? «. Субстантивироваться может практически любая часть речи. Чаще всего субстантивация затрагивает прилагательные, причастия и местоименные прилагательные: Больные выздоравливали быстрее, если за ними ухаживала Белоснежка. Приглашенные во дворец не знали, как реагировать на слова королевы. Это было самым страшным колдовством из всех, к которым прибегала королева.

В роли подлежащего очень часто выступает местоименное прилагательное «который» в придаточном определительном : Яблоко, которое было дано Белоснежке, оказалось отравленным. Для местоимения «который», по всей видимости, рассуждения о субстантивации будут неуместными, так как, будучи прилагательным по своим морфологическим свойствам, оно по синтаксическим признакам оказывается существительным, выступая имеенно в роли подлежащего в именительном падеже, а в косвенных падежах становясь дополнением.

Субстантивироваться могут и другие части речи: наречия, междометия, даже союзы: Это завтра представлялось королеве главным днем в её жизни, ведь именно завтра она сможет рассправиться с Белоснежкой. Раскатистое «ау» раздавалось в лесу, но на зов Белоснежки никто не отзывался. «Но» было любимым словом Ворчуна, которое он прибавлял, даже если соглашался с собеседником.

3. количественным числительным: «Восемь больше пяти», — заключил умный Добряк.

4. инфинитивом: «Умываться лишь пустая трата времени! » — заявили гномики. Разные пособия по русскому языку предлагают разные решения вопроса о том, зависит ли функционирование инфинитива как подлежащего от его местоположения. Скажем, выпущенные в последние годы на филологическом факультете МГУ практически одним и тем же составом авторов пособия по русскому языку предлагают разные решения. Нам ближе всего высказанная в последнем издании пособия идея о независимости функционирования нфинитива в роли подлежащего от его положения в предложении. Следовательно, в предложении Мечта Белоснежки – влюбиться в какого-нибудь принца подлежащим тоже будет инфинитив.

Здесь же оговорим, что если инфинитив выражен информативно недостаточным глаголом (чаще всего это глаголы «быть» или «стать»), то в состав подлежащего будет включено относящееся к нему слово: Стать первой красавицей королевства – очень нелегкая задача!

5. Подлежащие могут быть выражены и иными типами словосочетаний:

· совместности, которые состоят из существительного или местоимения в именительном падеже, к которому при помощи союза «С» присоединяется существительное или местоимение в творительном падеже; сказуемое при этом стоит в форме множественного числа: Тихоня с Ворчуном стали самими близкими друзьями Белоснежки. Но: Король по важным государственным вопросам с королевой никогда не советовался.

· количественные, которые включают в себя слово с количественным значением (числительное, существительное, наречие) и зависимое от него существительное (или субстантивированное слово) в родительном падеже: Все семь гномиков занимались добычей драгоценных камней. Часть камней они отдавали Горному троллю – хозяину леса. Несколько самых красивых изумрудов они оставляли себе и потом меняли их на еду. Именно количественные словосочетания в роли подлежащего могут «обойтись» без именительного паде

же: Все семь гномиков занимались добычей драгоценных камней. Часть камней они отдавали Горному троллю – хозяину леса. Несколько самых красивых изумрудов они оставляли себе и потом меняли их на еду. Именно количественные словосочетания в роли подлежащего могут «обойтись» без именительного падежа, если называют приблизительное количество (в этом случае они включают предлоги «около» и «от … до»): Около трехсот принцев добивались руки Белоснежки. От десяти до двадцати принцев ежедневно приезжали в королевство для личного знакомства с красавицей принцессой.

· выделительные, в состав которых входит местоимение, существительное, числительное, прилагательное в превосходной степени, далее предлог «ИЗ» и существительное или субстантивированное слово: Трое из гномиков сразу же пошли мыть руки. «Любой из нас готов помочь тебе!» — закричал самый толстый из гномиков.

· неопределенности или всеобщности, которые состоят из неопределенного или отрицательного местоименнного существительного вмес

сослагательного наклонения глагола, а значит, является частью ПГС.

2. ПГС может быть выражено фразеологическим оборотом, неразложимым сочетанием слов, выражающим одно лексическое значение. ( вышел из себя, принял участие, из пальца высосал, пришел в себя, впал в ярость, забил тревогу). Эти обороты выражают единое действие,а цельное словосочетание синонимично одному глагольному слову: Ворчун вышел из себя = рассердился. Он целые дни бьет баклуши = бездельничает.

3. ПГС может быть выражено сочетанием двух глаголов в одинаковой форме, первый из которых обозначает действие, а второй — цель действия: «Пойду погуляю в лесу», — сказала Белоснежка друзьям.

4. ПГС выражается конструкцией «взять + и/да и /да + глагол в той же форме, что и взять», где первый из глаголов выступает в ослабленном лексическом значении, фактически в роли частицы: Тут король возьми и скажи: «А я женюсь!». Королева взяла да и отравила яблоко.

5. Конструкцией с усилительным значением, где используется по

значением, где используется повтор однокоренных слов: «Мы все ждем не дождемся ужина», — сообщили гномики.

6. Конструкция, в которую входит inf + не + личная форма того же глагола: «Ты, Ворчун, сам спать не спишь, да и всем нам не даешь», — пробормотал Добряк.

7. Оборот для выражения длительности или интенсивности, куда входит элемент «только и делает, что» с ослабленным лексическим значением: Королева только и делала,что вредила окружающим.

8. Конструкция с повторением сказуемого для обозначения длительного действия: Зимы ждала,ждала природа. (эта фраза встречается во всех известных нам пособиях для иллюстрации этого способа выражения ПГС). После А.С.Пушкина мы своих примеров придумывать не будем.

9. Конструкция для обозначения полностью осуществленного действия: «глагол + так + глагол в той же форме», где опять же первый из глаголов выступает в ослабленном значении: Тут он ответил так ответил, все даже растерялись.

10. Конструкция «знай себе (в составе сказуемого, на

(в составе сказуемого, на наш взгляд, это частица) + глагол»: Все гномики моют руки, а Ворчун знай себе посмеивается. К традиционным примерам на этот способ выражения ПГС относится пушкинское Он бежит себе в волнах, где один из входящих в конструкцию элементов опущен.

11. Конструкция для обозначения неосуществившегося действия: «глагол + было (частица)» – Слуга оставил было Белоснежку в лесу, но все-таки не смог пойти на преступление.

12. Существуют еще так называемые несогласуемые формы ПГС, когда в значении изъявительного наклонения выступает глагольное междометие или inf: Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько Медведя толк ногой. (это И.А.Крылов); И царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами. (кто не знает, это А.С.Пушкин).

Источник