Подлежащее и сказуемое — способы выражения, виды и примеры

Определение терминов

Главным членом предложения является подлежащее, которое обозначает предмет или объект, совершающий действие. Основная форма выражения — существительное (или другое имя) в начальной форме. Лингвисты выделяют следующие характеристики этого элемента предложения:

- Отвечает на вопрос «о чем или о ком говорится в высказывании».

- Выражается или существительным в имен. п., или иными способами. Однако именем в косвенном падеже быть не может.

Пример: Кошка сидела на столе. Светило яркое солнце. Небо было безоблачным. Подлежащие в этих предложениях: кошка, солнце, небо. Все они являются существительными, отвечающими на вопросы «кто?» или «что?». Подчеркнуть при разборе его следует одной прямой чертой.

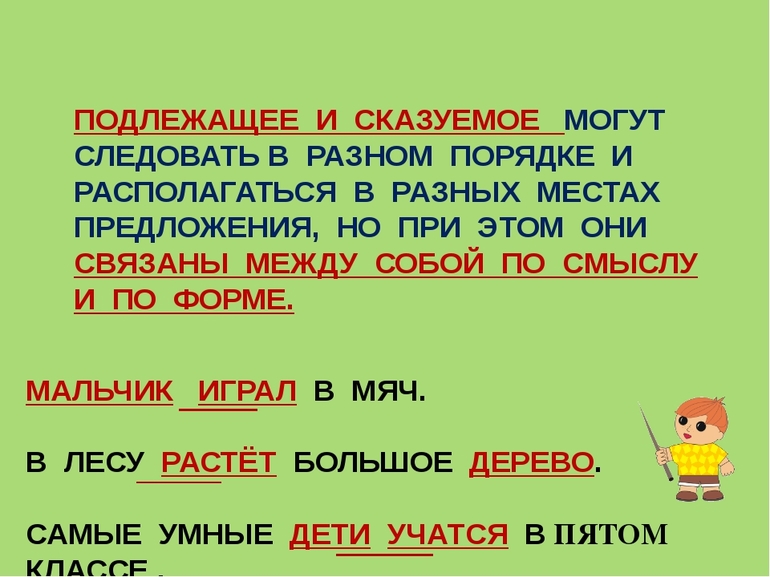

Сказуемое — второй главный член предложения, обозначающий действие, которое совершает предмет или объект, являющийся подлежащим. Вопросы — «что делает?», «что сделает?», «что делал?». Если в предложении имеются оба члена грамматической основы, то оно является двусоставным, а если только один из них — односоставным. Связь между главными элементами — равноправие, ни от одного из них нельзя задать вопрос другому.

Важно! Подлежащее и сказуемое — это основа предложения, к словосочетаниям такие элементы синтаксиса не относятся. В этом разница между главными и второстепенными членами.

Значение в речи

Грамматическая основа представляет собой ядро любой синтаксической конструкции, важнейшую его часть. Именно в ней сосредоточен основной смысл фразы, который говорящий или пишущий желает донести до своего собеседника или читателя. Чаще всего подлежащее и сказуемое являются самостоятельными, то есть для общего понимания значения высказывания их бывает достаточно, при этом второстепенные члены предложения (обстоятельство, определение, дополнение), вводные и уточняющие конструкции помогают передать более подробную информацию, но в понимании смысла особой роли не играют.

Если убрать любой элемент основы, будет утрачено само значение предложения, в то время как «потеря» любого из второстепенных компонентов, конечно, сделает фразу менее информативной, но смысл сохранит.

Кроме того, при помощи подлежащего удается заявить о том, кто именно совершает действие, а благодаря сказуемому — привязать высказывание к определенному временному отрезку. Вот почему они также являются грамматическим центром предложения.

В некоторых случаях используется пассивный залог глагола, например, «Книга пишется автором», однако подлежащим будет существительное в именительном падеже, несмотря на то, что по логике действие — написание — выполняет автор. Вот почему при изучении темы школьникам следует быть особенно внимательным и не забывать задавать вопросы, чтобы верно выполнить разбор предложения.

Несогласованные сказуемые чаще всего используются в разговорной речи, чтобы придать фразе краткость, эмоциональную окраску.

Способы выражения

Чаще всего подлежащее выражено словоформой имени существительного в именительном падеже множественного или единственного числа. Это связано с тем, что именно существительные обозначают предмет, что дает возможность говорящему наиболее просто, но полно выразить свою мысль.

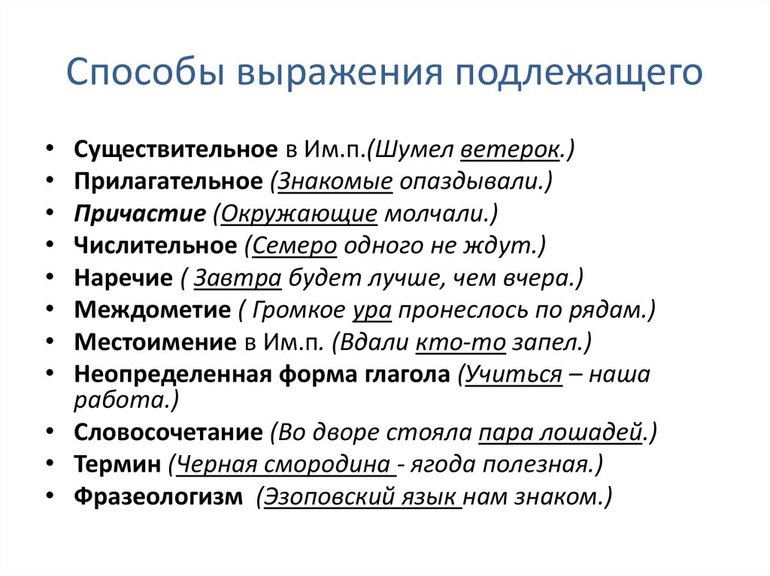

Способы выражения подлежащего и сказуемого отличаются многообразием. Для первого, кроме существительных, могут использоваться:

- Местоимения, чаще личные: Я читаю книгу. Она пришла в гости с тортом.

- Другие разряды местоимений: неопределенные (Кто-то открыл дверь), отрицательные (Никто не хотел готовить уроки), вопросительно-относительные (Кто не хочет объездить весь мир).

- Числительные: количественные (Четыре делится на два), собирательные (Оба хотели прокатиться на лошади), порядковые (Первый побежал, второй остановился).

- Неопределенная форма глагола (инфинитив). Пример: Читать в постели — дурная привычка.

- Причастие. Например: Приехавшие расположились по комнатам. Учащиеся были добросовестны.

Кроме того, в качестве подлежащего могут использоваться цельные словосочетания — неделимые синтаксически и лексически. Основные варианты представлены в форме таблицы.

| Наименование | Пример предложения |

| Географическое собственное наименование, состоящее из нескольких слов | Северный Ледовитый океан был богат рыбой. |

| Устойчивое словосочетание | Железная дорога протянулась на многие километры. |

| Наименование учреждения | Министерство здравоохранения принимает претензии граждан. |

| Существительное со значением количества + сущ. в Р. п. | Множество студентов смогло сдать сессию успешно. |

| Крылатое выражение | Авгиевы конюшни были вычищены быстро. |

| Числительное + сущ. в Р. п. | Две липы росли под окном. |

| Местоимения «сколько, столько, несколько» + сущ. в Р. п. | Несколько зданий гордо возвышалось на отшибе. |

| Прилагательное /числ./мест. в И. п. + предлог из + сущ./мест. | Лучший из школьников сегодня получил золотую медаль. |

| Неопределенное мест. + прил. | Нечто странное произошло сегодня с Ивановым. |

| Предикативная конструкция | «Привет, сегодня не приду» просто застало его врасплох. |

Кроме того, подлежащее может быть выражено и другими частями речи, выступающими в данном конкретном случае в значении существительного, то есть субстантивированными. Например, наречиями: Далеко — это лишь условность.

Разновидности подлежащих

В зависимости от способа выражения можно выделить два вида подлежащих. Наиболее часто употребляется номинативное, которое выражено словом любой части речи в значении существительного в начальной форме или сходным по грамматической форме словосочетанием. Для номинативных разновидностей используются личные местоимения (Я хотел купить синюю вазу), а также местоимения в паре со словами «весь, сам» (Сам он — лентяй).

Неизменяемые части речи также могут играть эту синтаксическую функцию. Поэтому подлежащим в определенном контексте может стать наречие, союз, предлог, междометие. Примеры: И — соединительный союз. Вот раздалось ау вдалеке. Завтра станет лучше, чем сегодня.

Вторая разновидность подлежащих — инфинитивные. Они предметным значением не обладают и не подвержены субстантивации. Примеры: Жизнь прожить — не поле перейти. Быть счастливым — вот цель человека. Смотреть на твои работы — подлинное наслаждение.

В таких конструкциях между подлежащим и сказуемым следует ставить тире.

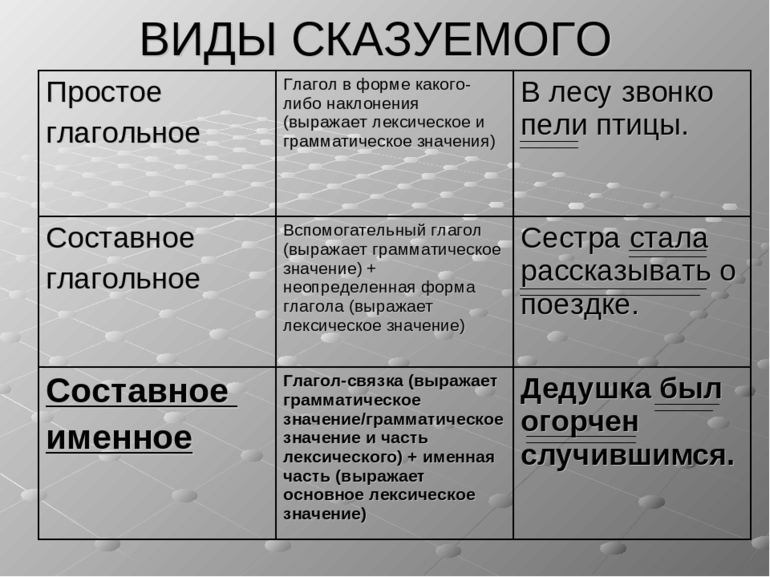

Особенности сказуемых

Основной способ выражения сказуемого — глагольные формы. Однако он не является единственным. Есть три типа сказуемого в русском языке. Простое глагольное состоит из одного слова, представляет собой глагол в любой форме, помимо инфинитива. Примеры: Я читаю. Дедушка пропалывает грядки. Синее море разливало свои волны на огромное расстояние.

Составное глагольное образуется по схеме «инфинитив + вспомогательный глагол» (Я люблю читать. Кошка может спать сутки напролет). Составное именное состоит из двух компонентов: глагола-связки (чаще — «быть», реже используются «казаться», «стать») и именной части, которая выражается различными частями речи, за исключением глагольных форм и деепричастия. Примеры: Кот был белым. Я был веселым.

В этих предложениях сказуемым является не глагол «был», как может показаться на первый взгляд, а сложная конструкция из двух слов. Доказательство просто: если «выкинуть» связку, смысл не утратится. Соответственно, выразить признак предмета возможно только при помощи использования совокупности элементов.

Вне зависимости от разновидности сказуемого при проведении синтаксического разбора оно подчеркивается двумя прямыми чертами.

Верная постановка знаков

Изучение подлежащего и сказуемого имеет и практический аспект, поскольку в зависимости от того, как именно выражается грамматическая основа, нередко расставляются знаки препинания, в частности, тире. Выполняя упражнения в классе и дома, важно помнить правила и использовать их. Самый простой вариант: если подлежащее и сказуемое выражено существительными в именительном падеже, то между ними следует поставить тире.

Примеры: Моя работа — моя слабость и радость. Практический опыт — лучший учитель.

Кроме того, тире следует поставить в таких случаях:

- Перед словами «это», «вот», «это значит»: Солнце — это источник жизни на земле. Муравей — вот пример добросовестного труженика.

- Если оба компонента выражены инфинитивом: Править королевством — трудиться ежеминутно. Читать книгу — получать знания.

- Если один из компонентов основы выражен глаголом в начальной форме, а второй — сущ. в И. п.: Находить ответы на вопросы — вот правило успеха в изучении любой науки.

- Если обе составляющих основы выражены количественными числительными в начальной форме: Трижды три — девять. Или же один из них — количественное числительное, а другой — сущ. в Им. п. Пример: Мощность двигателя — двести лошадиных сил.

Современные интернет-сайты позволяют ознакомиться с любым правилом онлайн, кроме того, при возникновении вопросов всегда можно обратиться к справочным пособиям или учебникам.

В соответствии с нормами русского языка, подлежащее и сказуемое — это не просто теоретические понятия, но и важнейшие синтаксические компоненты, которые важно правильно выделять. Это позволит не допустить ошибок при расстановке знаков препинания.

Источник

Конспект урока по русскому языку «Морфологические способы выражения подлежащего» (8 класс)

Морфологические способы выражения подлежащего.

обобщение и углубление знаний учащихся о подлежащем и способах его выражения; развивать навыки нахождения подлежащего в предложении; воспитание потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности

Систематизировать знания учащихся о предложении как синтаксической единице;

Совершенствовать умения определять грамматическую основу предложений;

Углубить понятия о подлежащем и способах его выражения;

Отработать навык нахождения подлежащего в предложении;

Расширить и углубить предметную компетенцию учащихся;

Воспитывать потребность в практическом использовании языка в различных сферах деятельности.

Оборудование: учебник Рыбченковой,таблица.

I. ОБЪЯВЛЕНИЕ ТЕМЫ И ЦЕЛИ УРОКА

II. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

III. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

Беседа с учащимися.

1) Что такое двусоставное предложение?

2) На какие группы делятся члены предложения?

3) Какие члены предложения называются главными?

4) Что такое подлежащее? Чем оно может быть выражено?

5) Что такое сказуемое? Чем оно может быть выражено?

IV. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

Упражнение 66 или

— Найдите в предложениях главные члены.

— Чем выражено в каждом предложении подлежащее?

1) Лебеди летели из холодной стороны в теплые земли. (существ.)

2) Они летели через моря. (местоим.)

3) Один молодой лебедь летел позади всех. (числит. с существ.)

4) Силы его ослабели. (существ.)

2. Объяснение учителя с опорой на таблицу.

Подлежащее — главный член предложения, который отвечает на вопросы кто? и что?

Чаще всего подлежащее выражается именем существительным или местоимением в именительном падеже.

Также подлежащее может выражаться и частями речи, употребленными в значении имени существительного (см. табл.).

1. Именем существительным

Лебеди летели из холодной стороны в теплые земли

Никто не напомнит, что было в начале.

Мокрый дождя не боится.

Десять делится на два.

Встречающие вышли на перрон.

6. Неопределенной формой глагола

Учиться всегда пригодится.

7. Неизменяемыми частями речи

Завтра не будет похоже на сегодня. Далече грянуло ура .

8. Синтаксически неделимым сочетанием слов:

1) существ. или местоим. в Им. п. + существ. или местоим. в Тв. п. с предлогом с

2) колич. числит. в Им. п. + существ. в Р. п.

3) много, мало, несколько, сколько + существ. в Р. п.

4) устойчивым сочетанием (названия)

Отец с сыном отправились на стадион. Мы с ним были тут вчера.

Шли два приятеля .

Несколько человек толпилось у подъезда.

Анютины глазки росли около крыльца

V. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА

1.Работа с учебником

2. Коллективная работа.

(Несколько учащихся работают у доски, таблицу можно заполнять по очереди.)

— Обозначьте грамматическую основу каждого из предложений.

— Укажите, чем выражено подлежащее.

— Заполните таблицу по образцу.

1) Поезд мчался в неясную даль, и я вспомнил зимнюю ночь в горах.

2) Все притихли. Несколько человек оглянулось. Иные вздрогнули. Другие отошли в сторону.

3) Развивались два полковых знамени, поднятые высоко.

4) Танцующие теснились и толкали друг друга.

5) Вот раздалось ау вдалеке.

6) Мы с товарищем выехали на закате солнца.

7) Большинство знакомых уже разъехалось по домам.

8) Балтийское море глубоко вдается в материк Европы.

2. Индивидуальная работа.

— Перепишите предложения, заменяя выделенные слова причастием или прилагательным в значении существительного.

— Выделите грамматическую основу предложений.

1) Те, кто опоздал, не увидели первого действия пьесы.

2) Те, кто присутствовал на репетиции, горячо поздравили режиссера.

3) Те, кто находился в театре, аплодировали артистам.

4) Те, кто был в дозоре, внимательно осматривали окрестность.

5) В палате лежали те, кого ранило.

3. Лингвистический эксперимент.

— Разберите предложения, выделите грамматическую основу.

— Установите, в каких предложениях подлежащее выражено синтаксически неделимым словосочетанием, а в каких — одним словом. Почему?

1) Жил старик со своею старухой у самого синего моря.

2) Комендантша с дочерью удалилась.

3) Бабушка с внучкой пришли к ним вечером.

4) Николай с Денисовым ходили по залам.

5) Старик крестьянин с батраком шел под вечер леском.

Или упражнение 69

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА

1. Оценивание учебных достижений учащихся.

2. Заключительная беседа.

1) Какие члены предложения называются главными?

2) Что такое подлежащее?

3) Чем оно может быть выражено?

Вывод. Подлежащее — главный член предложения, который отвечает на вопросы кто? и что?

Чаще всего подлежащее выражается именем существительным или местоимением в именительном падеже.

Также подлежащее может выражаться и частями речи, употребленными в значении имени существительного: прилагательным, числительным, причастием, неопределенной формой глагола, неизменяемыми частями речи, синтаксически неделимыми словосочетаниями.

VII. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Выучить теоретический материал параграфа 10

3. Задание высокого и достаточного уровней: составить пять предложений, используя в качестве определения синтаксически неделимые словосочетания.

1. Именем существительным

Лебеди летели из холодной стороны в теплые земли

Никто не напомнит, что было в начале.

Мокрый дождя не боится.

Десять делится на два.

Встречающие вышли на перрон.

6. Неопределенной формой глагола

Учиться всегда пригодится.

7. Неизменяемыми частями речи

Завтра не будет похоже на сегодня. Далече грянуло ура .

8. Синтаксически неделимым сочетанием слов:

1) существ. или местоим. в Им. п. + существ. или местоим. в Тв. п. с предлогом с

2) колич. числит. в Им. п. + существ. в Р. п.

3) много, мало, несколько, сколько + существ. в Р. п.

4) устойчивым сочетанием (названия)

Отец с сыном отправились на стадион. Мы с ним были тут вчера.

Шли два приятеля .

Несколько человек толпилось у подъезда.

Анютины глазки росли около крыльца

1. Именем существительным

Лебеди летели из холодной стороны в теплые земли

Никто не напомнит, что было в начале.

Мокрый дождя не боится.

Десять делится на два.

Встречающие вышли на перрон.

6. Неопределенной формой глагола

Учиться всегда пригодится.

7. Неизменяемыми частями речи

Завтра не будет похоже на сегодня. Далече грянуло ура .

8. Синтаксически неделимым сочетанием слов:

1) существ. или местоим. в Им. п. + существ. или местоим. в Тв. п. с предлогом с

2) колич. числит. в Им. п. + существ. в Р. п.

3) много, мало, несколько, сколько + существ. в Р. п.

4) устойчивым сочетанием (названия)

Отец с сыном отправились на стадион. Мы с ним были тут вчера.

Шли два приятеля .

Несколько человек толпилось у подъезда.

Анютины глазки росли около крыльца

Вспомогательная часть составного глагольного сказуемого

— дать понятие о составном глагольном сказуемом;

— изучить структуру составного глагольного сказуемого;

— научить опознавать составное глагольное сказуемое в тексте по составу слов, по способу выражения лексического и грамматического значений;

— научить различать простое и составное глагольное сказуемое;

— совершенствовать орфографические навыки;

— совершенствовать навыки синтаксического разбора словосочетаний и предложений.

1. Организационный момент.

2. Слово учителя.

Наш урок мы посвятим сказуемому, о котором уже многое знаем. Знакомство с простым глагольным сказуемым уже состоялось, и сегодня мы поговорим о его родственнике — составном глагольном сказуемом. Цель урока: познакомиться с СГС, его структурой, научиться отличать его от простого глагольного.

А начнем мы с повторения.

3. Повторение сведений о предложении.

Восстановите определения (устно):

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ … и … — это грамматическая основа предложения. По строению грамматической основы предложения делятся на … и … . Подлежащее – это … член предложения, который связан со … и отвечает на вопросы … или … . Сказуемое – это … член предложения, который обозначает …или … и отвечает на вопросы … . Простое сказуемое может быть только … . В простом сказуемом лексическое и грамматическое значения выражены … .

4. Разноуровневые задания по повторению простого глагольного сказуемого.

Я предлагаю вам задания на выбор. Если вы решитесь выполнить задание под номером I, вы вряд ли столкнетесь с трудностями и сделаете ошибку. А смелым я предлагаю задание под номером II; при его выполнении необходимо подумать, применить все свои знания.

Подчеркнуть грамматическую основу в предложении.

I. Замечая ошибки другого, мы сами их совершаем. (Вольтер)

Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. (Лао Цзы)

Самого главного глазами не увидишь. ( Сент – Экзюпери)

II. Когда я научусь плыть против течения, я смогу плыть по течению, обгоняя его.

Если хочешь жить для себя, живи для других. (Сенека)

С каждого старайся спрашивать то, что он может дать. (Сент – Экзюпери)

( I -мы совершаем, путешествие начинается, не увидишь; II — я научусь плыть, я смогу плыть, хочешь жить, живи, старайся спрашивать, он может дать.)

Что означают данные афоризмы?

Какие сказуемые встретились нам в этих примерах?

В каком наклонении стоят сказуемые?

Что необычного в сказуемых у второй группы? Сделайте вывод о них.

5. Понятие о составном глагольном сказуемом.

Рассмотрим схему построения составного глагольного сказуемого.

Что включает в себя составное глагольное сказуемое?

Какая часть составного глагольного сказуемого несёт основное лексическое значение?

Какую роль играет вспомогательный глагол?

(Составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного глагола, который выражает грамматическое значение, и неопределенной формы, выражающей лексическое значение сказуемого.)

7. Работа на местах.

Давайте рассмотрим это на конкретных примерах. Распределите предложения, указав только их номер, в 2 столбика: I – с простым глагольным сказуемым, II – с составным глагольным сказуемым.

1. Слова только мешают понимать друг друга. (Сент – Экзюпери)

2. Всё лето будут лотосы цвести, и озеро притихнет, зеленея.( В. Перелешин)

3. Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности. (А.С. Пушкин)

4. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. (Сент – Экзюпери)

5. Иные радовались, иные так просто повесили носы.(Ф.М. Достоевский)

6. В одиночестве способен жить не всякий. ( И.А. Крылов)

Назовите сказуемые во 2-ом и 5 -ом предложении. Докажите, что они простые, а не составные.

(В 2-ом ПГС стоит в форме будущего сложного времени, а в 5-ом –ПГС является фразеологизм повесили носы –огорчились, расстроились.)

А в чем особенность вспомогательного слова в сказуемом 6-ого предложения?

(Оно выражено кратким прилагательным со значением возможности. Значит, в СГС вспомогательным словом может быть не только глагол, но и краткое прилагательное.)

(Мешают понимать, будут цвести, притихнет, могла избавить, даешь приручить, случается плакать, радовались, повесили носы, способен жить.)

10. Работа по притче.

Учитель читает текст притчи, а ученики внимательно слушают и определяют тему и основную мысль текста.

Однажды король пришел в сад и увидел вянущие и гибнущие деревья кусты и цветы. Дуб сказал что он ум…рает потому, что у него нет иголок, как у сосны. Подойдя к сосне король нашел ее опадающей потому, что она не может давать виноград. Виноградная лоза ув…дала потому, что она не может цвести так же прекрасно, как роза.

После долгих и утомительных поисков король все же нашел одно цветущее р…стение. Он спросил, почему оно не ув…дает. Р…стение ответило что считает радость жизни само собой разумеющейся. Подумав оно добавило «Король ты посадил меня, чтобы получить радость. Если бы ты хотел дуб виноград или розу, ты посадил бы их. Вид…мо, я не могу быть ни розой, ни виноградом. Я буду собой и постараюсь развить свои лучшие качества».

(Притча о том, что у каждого существа в этом мире есть своё назначение. Основная мысль заключается в том, что важно оставаться самим собой и стараться развивать свои лучшие качества, не сравнивая себя с другими.)

Учащиеся вставляют пропущенные буквы, расставляют недостающие знаки препинания, подчеркивают составные глагольные сказуемые и комментируют ответы.

(Двое учеников ставят своеобразный эксперимент, пытаясь заменить СГС простым, делают вывод о том, что вспомогательные глаголы может, могу, постараюсь несут дополнительное значение возможности, желательности действия.) (Не может давать, не может цвести, не могу быть, постараюсь развить.)

Однажды король пришел в сад и увидел вянущие и гибнущие деревья, кусты и цветы. Дуб сказал, что он умИрает потому, что у него нет иголок, как у сосны. Подойдя к сосне, король нашел ее опадающей потому, что она не может давать виноград. Виноградная лоза увЯдала потому, что она не может цвести так же прекрасно, как роза.

После долгих и утомительных поисков король все же нашел одно цветущее рАстение. Он спросил, почему оно не увЯдает. РАстение ответило, что считает радость жизни само собой разумеющейся. Подумав, оно добавило: «Король, ты посадил меня, чтобы получить радость. Если бы ты хотел дуб, виноград или розу, ты посадил бы их. ВидИмо, я не могу быть ни розой, ни виноградом. Я буду собой и постараюсь развить свои лучшие качества».

Опираясь на притчу, закончите предложения.

1. В этом мире все другие роли уже заняты, поэтому следует быть …

2. Нужно работать над собой, чтобы стать…

3. Не следует сравнивать себя с …

4. Когда человек на своем месте, он становится…

(1- самим собой, 2- лучше, чем ты есть сейчас, 3- другими людьми, 4-счастливым, нужным, востребованным.)

11. Обобщение изученного на уроке.

Сказуемое может быть … и …

Составное глагольное сказуемое состоит из … и …

Грамматическое значение сказуемого выражается …

Неопределенная форма глагола выражает …

Распределите предложения, указав только их номер, в 2 столбика: I – с простым глагольным сказуемым, II – с составным глагольным сказуемым.

1. Слова только мешают понимать друг друга. (Сент – Экзюпери)

2. Всё лето будут лотосы цвести, и озеро притихнет, зеленея.( В. Перелешин)

3. Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности. (А.С. Пушкин)

4. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. (Сент – Экзюпери)

5. Иные радовались, иные так просто повесили носы.(Ф.М. Достоевский)

6. В одиночестве способен жить не всякий. ( И.А. Крылов)

Распределите предложения, указав только их номер, в 2 столбика: I – с простым глагольным сказуемым, II – с составным глагольным сказуемым.

1. Слова только мешают понимать друг друга. (Сент – Экзюпери)

2. Всё лето будут лотосы цвести, и озеро притихнет, зеленея.( В. Перелешин)

3. Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности. (А.С. Пушкин)

4. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. (Сент – Экзюпери)

5. Иные радовались, иные так просто повесили носы.(Ф.М. Достоевский)

6. В одиночестве способен жить не всякий. ( И.А. Крылов)

Распределите предложения, указав только их номер, в 2 столбика: I – с простым глагольным сказуемым, II – с составным глагольным сказуемым.

1. Слова только мешают понимать друг друга. (Сент – Экзюпери)

2. Всё лето будут лотосы цвести, и озеро притихнет, зеленея.( В. Перелешин)

3. Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности. (А.С. Пушкин)

4. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. (Сент – Экзюпери)

5. Иные радовались, иные так просто повесили носы.(Ф.М. Достоевский)

6. В одиночестве способен жить не всякий. ( И.А. Крылов)

Распределите предложения, указав только их номер, в 2 столбика: I – с простым глагольным сказуемым, II – с составным глагольным сказуемым.

1. Слова только мешают понимать друг друга. (Сент – Экзюпери)

2. Всё лето будут лотосы цвести, и озеро притихнет, зеленея.( В. Перелешин)

3. Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности. (А.С. Пушкин)

4. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. (Сент – Экзюпери)

5. Иные радовались, иные так просто повесили носы.(Ф.М. Достоевский)

6. В одиночестве способен жить не всякий. ( И.А. Крылов)

Однажды король пришел в сад и увидел вянущие и гибнущие деревья кусты и цветы. Дуб сказал что он ум…рает потому, что у него нет иголок, как у сосны. Подойдя к сосне король нашел ее опадающей потому, что она не может давать виноград. Виноградная лоза ув…дала потому, что она не может цвести так же прекрасно, как роза.

После долгих и утомительных поисков король все же нашел одно цветущее р…стение. Он спросил, почему оно не ув…дает. Р…стение ответило что считает радость жизни само собой разумеющейся. Подумав оно добавило «Король ты посадил меня, чтобы получить радость. Если бы ты хотел дуб виноград или розу, ты посадил бы их. Вид…мо, я не могу быть ни розой, ни виноградом. Я буду собой и постараюсь развить свои лучшие качества».

Однажды король пришел в сад и увидел вянущие и гибнущие деревья кусты и цветы. Дуб сказал что он ум…рает потому, что у него нет иголок, как у сосны. Подойдя к сосне король нашел ее опадающей потому, что она не может давать виноград. Виноградная лоза ув…дала потому, что она не может цвести так же прекрасно, как роза.

После долгих и утомительных поисков король все же нашел одно цветущее р…стение. Он спросил, почему оно не ув…дает. Р…стение ответило что считает радость жизни само собой разумеющейся. Подумав оно добавило «Король ты посадил меня, чтобы получить радость. Если бы ты хотел дуб виноград или розу, ты посадил бы их. Вид…мо, я не могу быть ни розой, ни виноградом. Я буду собой и постараюсь развить свои лучшие качества»

Однажды король пришел в сад и увидел вянущие и гибнущие деревья кусты и цветы. Дуб сказал что он ум…рает потому, что у него нет иголок, как у сосны. Подойдя к сосне король нашел ее опадающей потому, что она не может давать виноград. Виноградная лоза ув…дала потому, что она не может цвести так же прекрасно, как роза.

После долгих и утомительных поисков король все же нашел одно цветущее р…стение. Он спросил, почему оно не ув…дает. Р…стение ответило что считает радость жизни само собой разумеющейся. Подумав оно добавило «Король ты посадил меня, чтобы получить радость. Если бы ты хотел дуб виноград или розу, ты посадил бы их. Вид…мо, я не могу быть ни розой, ни виноградом. Я буду собой и постараюсь развить свои лучшие качества»

Однажды король пришел в сад и увидел вянущие и гибнущие деревья кусты и цветы. Дуб сказал что он ум…рает потому, что у него нет иголок, как у сосны. Подойдя к сосне король нашел ее опадающей потому, что она не может давать виноград. Виноградная лоза ув…дала потому, что она не может цвести так же прекрасно, как роза.

После долгих и утомительных поисков король все же нашел одно цветущее р…стение. Он спросил, почему оно не ув…дает. Р…стение ответило что считает радость жизни само собой разумеющейся. Подумав оно добавило «Король ты посадил меня, чтобы получить радость. Если бы ты хотел дуб виноград или розу, ты посадил бы их. Вид…мо, я не могу быть ни розой, ни виноградом. Я буду собой и постараюсь развить свои лучшие качества»

Восстановите определения (устно):

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ … и … — это грамматическая основа предложения. По строению грамматической основы предложения делятся на … и … . Подлежащее – это … член предложения, который связан со … и отвечает на вопросы … или … . Сказуемое – это … член предложения, который обозначает …или … и отвечает на вопросы … . Простое сказуемое может быть только … . В простом сказуемом лексическое и грамматическое значения выражены …

Восстановите определения (устно):

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ … и … — это грамматическая основа предложения. По строению грамматической основы предложения делятся на … и … . Подлежащее – это … член предложения, который связан со … и отвечает на вопросы … или … . Сказуемое – это … член предложения, который обозначает …или … и отвечает на вопросы … . Простое сказуемое может быть только … . В простом сказуемом лексическое и грамматическое значения выражены …

Восстановите определения (устно):

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ … и … — это грамматическая основа предложения. По строению грамматической основы предложения делятся на … и … . Подлежащее – это … член предложения, который связан со … и отвечает на вопросы … или … . Сказуемое – это … член предложения, который обозначает …или … и отвечает на вопросы … . Простое сказуемое может быть только … . В простом сказуемом лексическое и грамматическое значения выражены …

Восстановите определения (устно):

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ … и … — это грамматическая основа предложения. По строению грамматической основы предложения делятся на … и … . Подлежащее – это … член предложения, который связан со … и отвечает на вопросы … или … . Сказуемое – это … член предложения, который обозначает …или … и отвечает на вопросы … . Простое сказуемое может быть только … . В простом сказуемом лексическое и грамматическое значения выражены …

Восстановите определения (устно):

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ … и … — это грамматическая основа предложения. По строению грамматической основы предложения делятся на … и … . Подлежащее – это … член предложения, который связан со … и отвечает на вопросы … или … . Сказуемое – это … член предложения, который обозначает …или … и отвечает на вопросы … . Простое сказуемое может быть только … . В простом сказуемом лексическое и грамматическое значения выражены …

Восстановите определения (устно):

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ … и … — это грамматическая основа предложения. По строению грамматической основы предложения делятся на … и … . Подлежащее – это … член предложения, который связан со … и отвечает на вопросы … или … . Сказуемое – это … член предложения, который обозначает …или … и отвечает на вопросы … . Простое сказуемое может быть только … . В простом сказуемом лексическое и грамматическое значения выражены …

Источник