- ВОЛС — Урок 006. Монтаж волоконно-оптических линий связи

- Основные понятия и определения

- Внутренние потери

- Внешние потери

- Монтаж оптических волокон

- Прокладка оптического кабеля по воздуху: цена, методы, планы работ

- Воздушные линии коммуникаций

- Воздушная линия посредством витой пары

- Прокладка кабеля по воздуху

- Метод №1: метод натяжки кабеля

- Метод №2: метод натяжки

ВОЛС — Урок 006. Монтаж волоконно-оптических линий связи

Основные понятия и определения

Наиболее ответственной операцией в процессе строительства ВОЛС, предопределяющей качество и дальность связи, является монтаж оптических волокон. Такое соединение волокон и монтаж кабелей производятся как в процессе производства, так и при строительстве и эксплуатации кабельных линий.

Монтаж подразделяется на постоянный (сварка волокна) и временный (разъемные соединители). Соединители оптических волокон, как правило, представляют собой арматуру, предназначенную для юстировки и фиксации соединяемых волокон, а также для механической защиты сростка.

Основными требованиями к соединителям являются:

- простота конструкции;

- малые переходные потери;

- устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям;

- надежность;

- Дополнительно к разъемным соединителям предъявляется требование неизменности параметров при повторной стыковке.

Потери, вносимые соединением оптических волокон в тракт передачи кабеля, делятся на внешние и внутренние .

Внешними называются потери, связанные с особенностями метода соединения, в том числе с подготовкой концов волоконных световодов, и включающие в себя поперечное смещение сердцевины, разнесение торцов, наклон осей, угол наклона торца волокна, френелевские отражения.

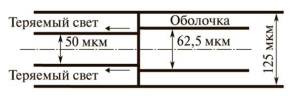

Внутренними называются потери, связанные со свойствами самого оптического волокна и обусловленные, например, вариациями диаметра сердцевины, числовой апертуры, профиля показателя преломления, нециркулярностью сердцевины, неконцентричностью сердцевины и оболочки.

Внутренние потери

Внутренние потери являются следствием соединения двух неодинаковых оптических волокон, обладающих в основном различными диаметрами и числовой апертурой.

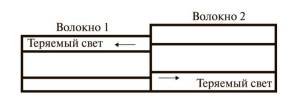

При прямом распространении света (слева направо) потери на стыке равны нулю, при обратном направлении распространения света часть периферийных лучей переходит в оболочку оптического волокна с меньшим диаметром и теряется.

В одномодовых волоконных световодах внутренние потери не зависят от направления передачи и определяются только несоответствием диаметров поля моды сопрягаемых оптических волокон.

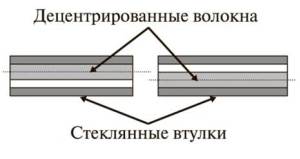

Также внутренние потери могут быть обусловлены неравенством диаметров оболочек оптического волокна. Что может сказаться при механическом соединении оптических волокон.

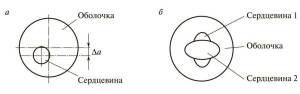

Внутренние потери, обусловленные:

а — неконцентричностю;

б — эллиптичностью формы сердцевин.

Внутренние потери, обусловленные неравенством диаметров оболочек

Внешние потери

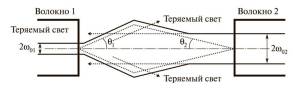

Внешние потери обуславливаются четырьмя основными причинами:

- радиальным смещением оптических волокон;

- угловым смещением;

- осевым смещением;

- качеством торцов.

Оптическое волокно в соединителе должно размещаться вдоль его центральной оси. Если центральная ось одного волокна не совпадает с такой осью другого, то неизбежно появляются потери за счет радиального смещения . Также, если соединение двух оптических волокон разделено небольшим зазором (осевое смещение), то оптическое волокно становится подверженным дополнительному виду потер.. Который обусловлен действием френелевского отражения, которое связано с разницей показателей преломления волокон и среды в зазоре (обычно воздуха).

Отражение на границе раздела двух сред характеризует я параметром R, который представляет собой отношение мощности отраженной волны к мощности входной волны.

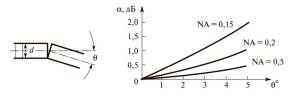

Также сколы обработанных оптических волокон должны быть перпендикулярны осям волокон и параллельны друг другу при соединении. Потери, связанные с угловым рассогласованием ориентации оптических волокон относительно друг друга ( угловое смещение ), приведены на рисунке. Уровень потерь в этом случае также определяется величиной числовой апертуры NA.

Потери при угловом смещении

Монтаж оптических волокон

В процессе монтажа оптической магистрали осуществляется стационарное (неразъемное) соединение отдельных строительных длин кабеля. При вводе ВОК в здание или регенераторные для многократного соединения-разъединения с оптоэлектронным оборудованием применяются разъемные соединители — коннекторы. Соединение оптических волокон осуществляется в определенной последовательности. Вначале осуществляется подготовка торцов оптических волокон, а потом производится сращивание.

До начала соединения двух волоконных световодов требуется некоторая подготовка торцов волокон, которая заключается в удалении первичного защитного покрытия волокон с последующей заготовкой гладкого торца путем скалывания или шлифовки. Для удаления первичного покрытия с оптического волокна можно использовать как химические способы зачистки, так и механические.

Скалыванием называют подготовку торца оптического волокна с нанесением царапины и последующим разломом. В идеале скол оптического волокна должен быть перпендикулярен. Любое отклонение не должно превышать 1—2 о .

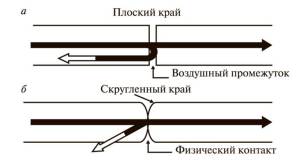

В одномодовом соединении с плоскими отшлифованными торцами и при наличии воздушного зазора между сопрягаемыми волокнами часть энергии отражается назад к источнику и создает возвратные потери. Одним из способов уменьшения возвратных потерь является закругление концов оптических волокон при шлифовке.

Сращивание осуществляется методом сварки или с помощью механического сростка . В качестве инструмента используется электрическая дуга , возникающая между электродами, пламя газовой горелки или лазер. По принципу действия сварочные аппараты подразделяются на аппараты с ручным управлением, полуавтоматические и автоматические. Механическое сращивание подразделяется на активное или пассивное в зависимости от того, производится ли выравнивание оптического волокна для оптимизации потерь или нет.

При механическом сращивании отдельных волокон доминируют три технологии :

- четырехстержневые направляющие компании TRW;

- эластомерные сростки компании GTE;

- вращаемый сросток компании AT&T.

Соединение оптических волокон с помощью четырехстержневых направляющих

Соединение оптических волокон с помощью эластомерного сростка

Соединение оптических волокон с помощью вращаемого сростка

Соединение оптических волокон с помощью замка Fibrlock

Основным способом соединения активного сетевого оборудования с оптоволоконной линией является применения оптических коннекторов, соединяемых посредством оптического адаптера, который устанавливается в оптическом кросс. Внутри оптического кросса развариваются оптические волокно, которые оконцовываются пигтейлами с оптическими коннекторами.

Оптический коннектор — это механическое устройство, предназначенное для многократных соединений. Он обеспечивает быстрый способ переконфигурации оборудования, проверки волокон, подсоединения к источникам и приемникам света. Коннектор для соединения одиночных оптических волокон состоит из двух основных частей: штекера и соединителя.

Коннекторы: а — FC; б — ST; в — SC.

Профессиональное проектирование и монтаж ВОЛС

Рекомендуемые статьи по этой тематике

Источник

Прокладка оптического кабеля по воздуху: цена, методы, планы работ

Вы узнаете, как проходит прокладка волоконно оптического кабеля по воздуху (воздушным путем), между опорами и зданиями. Узнаете цены, стоимость работ, способы, условия и правила подвеса оптоволокна на воздушных линиях.

Укладка кабеля внутри здания (см.раздел: Кабель для подвеса) не предполагает особых трудностей. А вот, прокладка оптического кабеля по воздуху между строительными объектами требует специальной сноровки.

Коммуникационная система между двумя помещениями производится следующими методами:

Каждая из этих технологий имеет ряд преимуществ и недостатков. Данная публикация поможет разобраться со вторым вариантом, то есть по воздуху.

Основные преимущества воздушной прокладки кабеля между зданиями:

- Легкость и оперативность монтажа (в отличие от подземной прокладки кабеля, данный вид монтажа не влечет за собой рытье траншей, уборки мусора и т.д.).

- Доступность (при подземной прокладке длина кабеля, соединяющего здания больше, чем в случае соединения по воздуху).

- Скорость и минимизация затрат на ремонт в непредвиденных ситуациях.

- Строительство воздушной линии — довольно бюджетный вариант. Это объясняется тем, что она почти не требует использования сложной техники, кранов и др.

Недостатки воздушной прокладки:

- Подверженность внешним помехам (гроза, дождь, мороз).

- Возможность повреждений от физического воздействия других предметов (трение).

- Образование трещин при повышенной влажности, что грозит заменой линии.

- Малый срок эксплуатации.

Воздушные линии коммуникаций

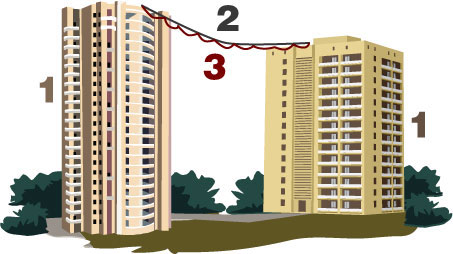

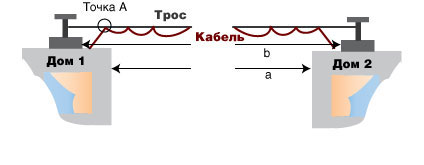

Рис.1. Два здания соединены воздушной линией связи (воздушкой)

На изображении:

1 – объекты соединения (обычно, это жилые дома, офисы, квартиры),

2 – стальной канат (провод, катанка, несущий трос),

3 – телефонный кабель.

Это наиболее простая схема того, что нужно получить по окончанию монтажных работ.

Применение витой пары без фиксирующего металлического каната чревато быстрой порчей изделия. Это обусловлено тем, что телефонный кабель не рассчитан на агрессивное влияние сред (резкие порывы ветра, талый снег, обледенение). В идеале трос должен быть изолирован. В обычных случаях (при кабельной длине до 80 м) диаметр изоляции составляет 1 — 1.5 мм 2 . Покрытие кабеля служит антикоррозийной защитой. В противном случае, из-за своего малого сечения, изделие совсем скоро выйдет из строя (через год).

Установка троса происходит путем фиксации к твердым выступающим предметам (арматура, мачты). Тут важно ограничить прикосновения троса c креплением на каждом здании. Отличия потенциалов могут привести к тому, что во время протекания тока по металлической конструкции, при наводке на витую пару, может возникнуть короткое замыкание. Заземление грузозащитного троса является обязательным. В редких случаях заземление происходит односторонне. Так как двусторонний метод является более эффективным. При этом нужно или с одной из сторон заземлять через емкость, или разделить стальную катанку на равные части, прибегнув к вставке пластины из стеклотекстолита.

Воздушная линия посредством витой пары

Кабель для подключения к сети (витая пара), подвергающийся реалиям сурового климата, подвержен очень большой нагрузке. Витая пара, соединяющая дома еще больше страдает от возложенных на нее задач. Оптимальным выбором для прокладки кабеля по воздуху станет использование материала, предназначенного для наружной натяжки. Он отличается соответствующими техническими характеристиками. В лучшем случае линия связи обрабатывается термоактивной полимерной смолой (компаунд) или покрыта специальной водоотталкивающей краской (гидрофобом). Кабель с экраном полностью исключен из возможных вариантов. При угрозе замыкания такой экранированный кабель не поможет решить проблему, да и по цене он дороже.

Для обеспечения защиты установок, подсоединенных к воздушной линии, от всевозможных перепадов напряжения, идеальным решением станут грозозащиты. Это специальный диодный мост, который реагирует на разность потенциалов между защитными кабелями, и замыкает их накоротко. Так же возможен отвод излишек статистического тока в заземление.

При прокладке кабеля воздушным способом коммуникационная линия крепится к защитному проводу. Фиксировать можно любым диэлектриком, не входящий в контакт с окружающей средой. Считается, что оптимальным решением станут капроновые стяжки. С использованием стяжек, витая пара соединяется с несущим тросом в точках соединения, на промежутке 50-70 см. Нельзя допускать натяжку кабеля, чтобы избежать ситуации, когда вся нагрузка идет на него, а трос не выполняет свою основную функцию – несущую. Провисание витой пары должно быть в пределах разумного (на рис.1 для наглядности приведен неправильный вариант установки). Стяжки натягиваются максимально плотно, чтобы избежать всякого трения между изделиями. В случае излишней перетяжки может возникнуть повреждение конструкции кабеля (нужно, чтобы крепежная система имела плоскую поверхность, а ее ширина не менее 5-7 мм).

Прокладка кабеля по воздуху

Необходимые материалы:

- оптоволокно

- несущая проволока

- фиксаторы (стяжки).

Трос должен соответствовать размеру b+l, где l – дополнительная длина, рассчитанная на послабление и крепеж (рис.2).

Рис.2. Схематический план воздушки

- Размотка кабеля на кровле первого здания.

- Замерить необходимое расстояние, на которое будет прокладываться воздушка от точки А до места установки оборудования (в нормальных условиях можно сделать расчет с запасом). На отмотанном кабеле нужно пометить точку А. Найти соответствующую пометку на проводе (предварительно отмерив, расстояние от крепления и до точки А, и обозначив ее на тросе). Трос укладывается параллельно кабелю (точка А кабеля к точке А провода).

- Отмерить на металлическом проводе длину (а+d) от точки А здания 1 (d – это погрешности замеров, которые обусловлены провисанием и отдаленностей от края точек А — объектов 1 и 2).

- На протяжении заданной длины необходимо провести равномерное распределение стяжек. Чел 1 и чел 3 фиксируют положение троса (рис.3), чел 2 крепит его. Кабель не должен висеть намного ниже троса.

Рис.3. Технология крепления кабеля к тросу

Можно считать, что подготовка воздушки к установке пришла к завершению. Часть незадействованного кабеля, который предназначен для 2 объекта, бережно сворачивается в бухту и фиксируется скотчем к проводу (так он не будет составлять дискомфорта во время прокладочных работ).

Последнюю итерацию натяжки выполняют следующими методами:

- Кабель можно перетянуть внизу и сделать натяжку с 1 объекта.

- Осуществить выстрел между крыш двух зданий путем закидывания дротика с леской (можно воспользоваться арбалетом или газовым ружьем), где фиксируется конец воздушки на 1кровле. Дальше следует вытянуть изделие с кровли 2, используя прикрепленную леску.

Метод №1: метод натяжки кабеля

Имея в наличии 2 «буферных» троса (тонкий канат, плотная нить, которая выдержит вес конструкции), первый конец провода крепится к 1 кровле, а второй – к капроновой нити или веревке 1, после чего, вдоль здания опускается вниз (рис.4). Затем необходимо перенести конец веревки к объекту 2 (с учетом препятствий в виде растительности или других высоких выступов).

С крыши 2 спускается конец веревки 2. Концы изделий связываются между собой и поднимаются на 2 объект. В общем, сейчас основной задачей является проконтролировать качественный процесс перетяжки конца веревки со смотанным кабелем на 2 объект. Теперь натягивается провод, разумеется, с допустимым провисанием. Провод крепко фиксируется на 2 объекте, затем идет прокладка кабеля и заземление провода.

Рис. 4 Первый метод

Метод №2: метод натяжки

С кровли 2 в направлении кровли 1 прокладчик запускает с помощью оружия дротик с прикрепленной леской. Его берет установщик, который расположен на 1 кровле. Прокладчик 1 фиксирует леску к специально приготовленному кабелю, а установщик на 2 кровле по одобрительному сигналу от прокладчика на кровле 1 тянет кабель на себя (рис.5).

Рис.5. Второй метод натяжения оптического кабеля при прокладке его по воздуху

Для осуществления последнего метода часто применяют модель УЗК, получившую название пистолет для заброски воздушки Laserline.

Основные характеристики ружья для прокладки кабеля Laserline:

- Оружие оснащено лазером, что упрощает процесс прицела.

- Размер лески, намотанной на катушку, составляет 465 м, то есть можно делать выстрелы на дальние расстояния.

- Максимальный вылет лески — 40м.

- Ружье идет в комплекте с газовыми баллонами, заправляемые CO2 (Рис. 6)

- Для удобства можно запастись комплектом дротиков к нему.

Внимание! Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией.

Компания ООО «Техкабельсистемс» осуществляет поставки оптоволокна, оптических муфт, арматуры и инструмента для прокладки оптического кабеля воздушным способом (между опорами, зданиями). Цена изделий указана в карточках товара или доступна по запросу. Из данной статьи вы узнаете, как протянуть, проложить кабель по воздуху: методы монтажа, условия крепления, стоимость работ и правила обращения с изделиями.

Источник