Тип моллюски (мягкотелые)

Моллюски (от лат. molluscus – мягковатый) или по-другому мягкотелые — трехслойные первичноротые многоклеточные животные, обладающие двусторонней (билатеральной) симметрией (у брюхоногих — асимметрия) и несегментированным телом. Количество видов колеблется от 100 до 200 тысяч. Моллюски произошли от кольчатых червей, являются тупиковой ветвью эволюции.

Наука о моллюсках называется — малакология, а наука о раковинах — конхиология, так что к концу данной главы вы сможете освоить сразу две специальности: стать и малакологом, и конхиологом 🙂

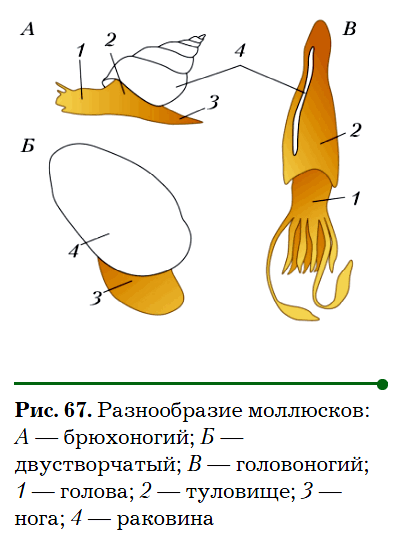

Моллюски появились в начале кембрийского периода. Их традиционно делят на три класса: брюхоногие, двустворчатые и головоногие (и на несколько других классов, которые в данный момент рассматривать нецелесообразно).

После изучения классификации настает время поговорить об ароморфозах. Это те морфофизиологические черты, которые повысили их уровень организации и позволили занять новые экологические ниши.

Ароморфозы моллюсков

- Слияние сегментов тела в отделы

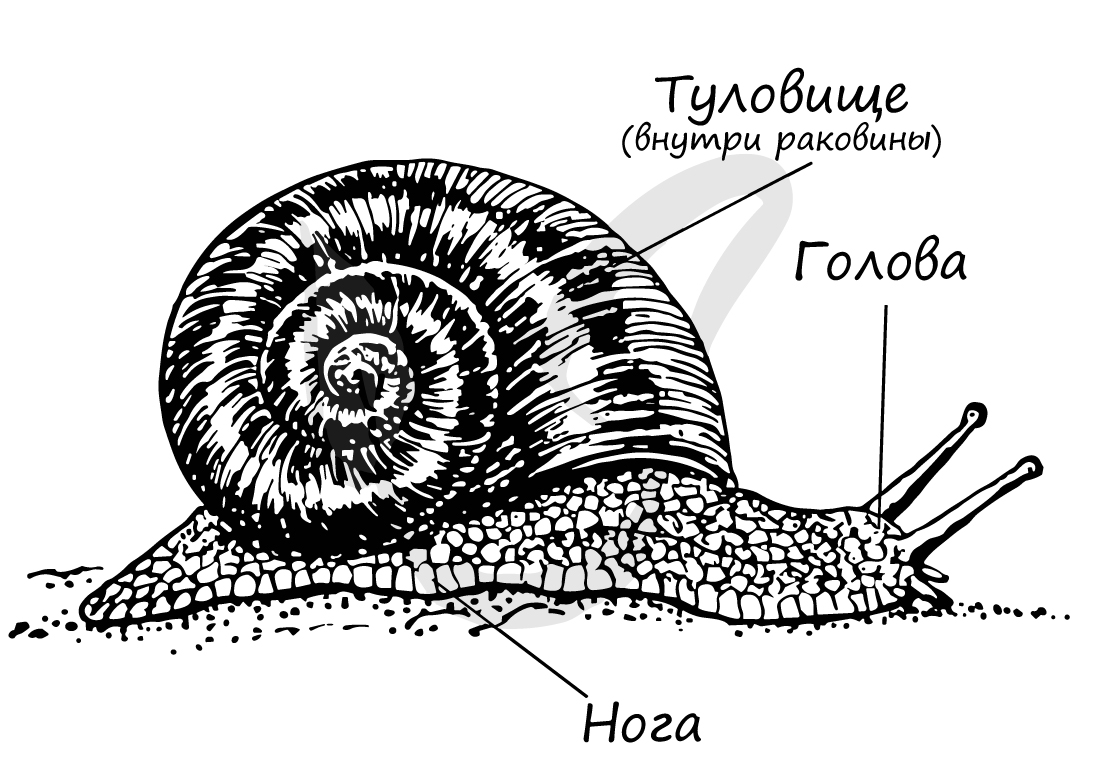

Тело моллюсков состоит из туловища, головы и ноги, с хорошо развитой мускулатурой. Такое слияние сегментов в отделы усиливает функциональную значимость органов.

Полость тела моллюсков представлена сильно редуцированной вторичной полостью (целом) и остатками первичной полости (паренхима между внутренними органами).

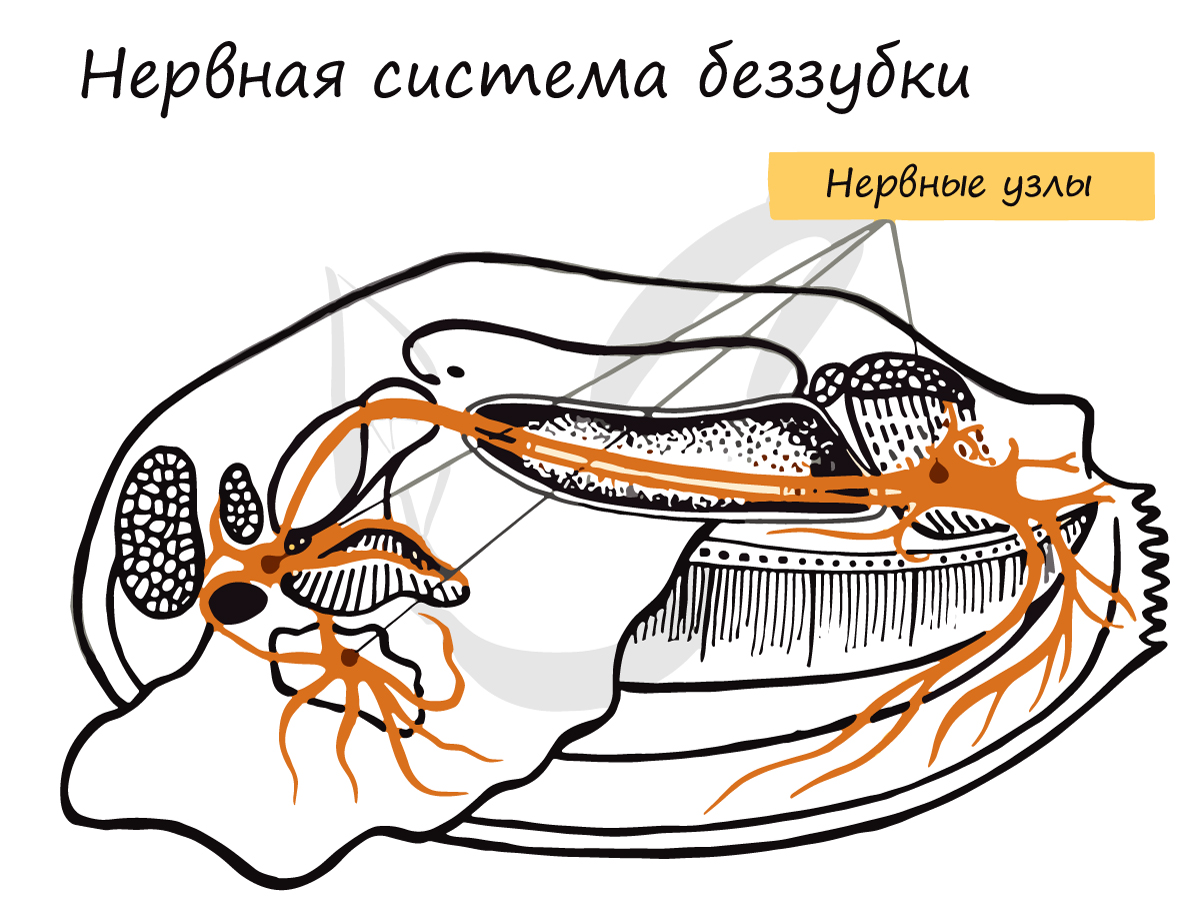

Нервная система моллюсков разбросанно-узлового типа, в целом хорошо развита, а у головоногих моллюсков вообще строение нервной системы считается одним из самых сложных среди беспозвоночных.

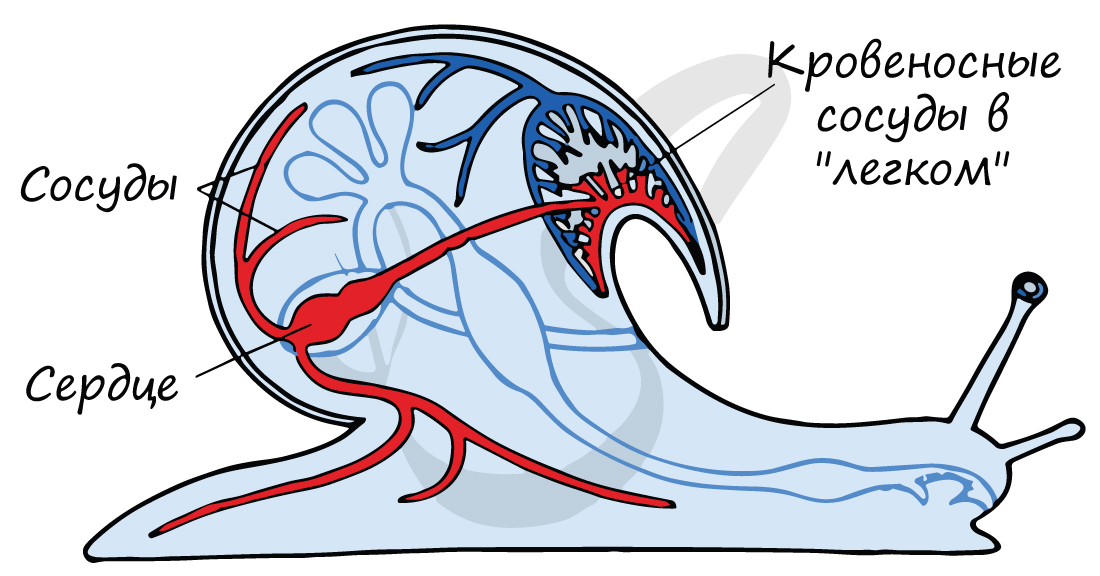

Появление сердца способствует ускорению кровотока, что повышает эффективность метаболических процессов в органах и тканях моллюска.

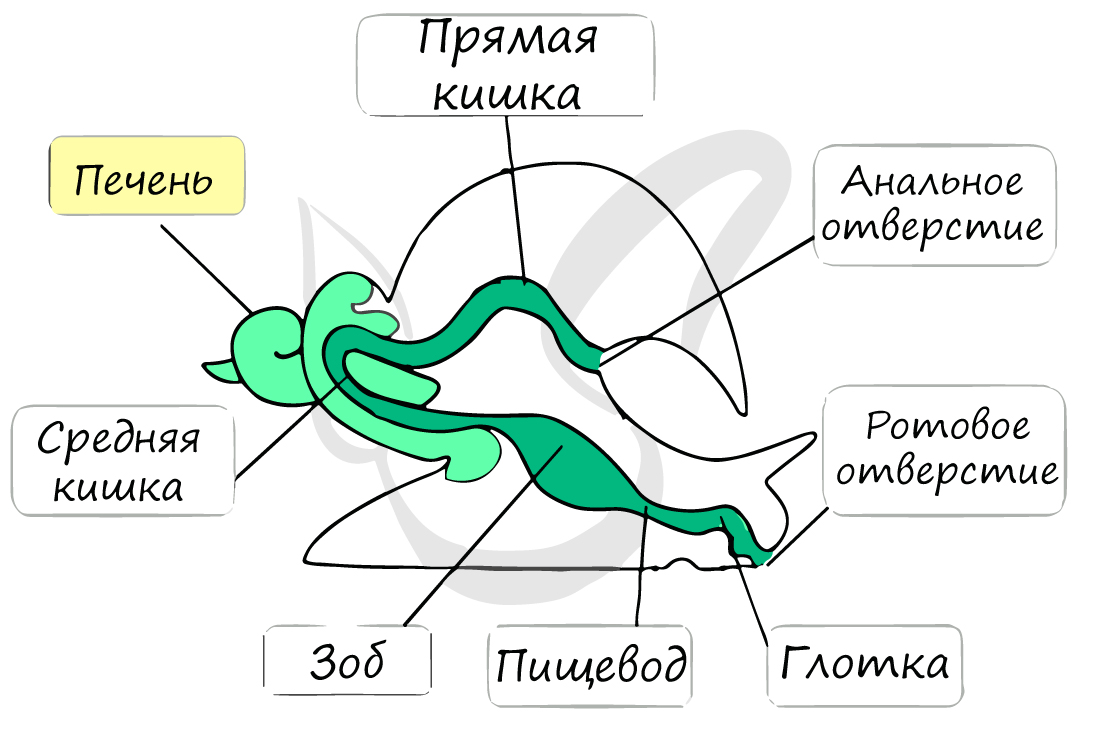

Моллюски отличаются наличием особых пищеварительных желез, из которых наиболее крупная — печень. Пища в их пищеварительном тракте расщепляется лучше и интенсивнее, пищеварение идет быстрее.

Раковина (лат. concha) — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело большинства моллюсков. Защищает мягкое тело моллюсков от врагов, механических повреждений, препятствует испарению влаги.

У моллюсков наружный слой раковины органический, а следующие два (фарфоровидный и перламутровый) — известковые.

Строение каждого класса моллюсков будет подробно изучено нами в соответствующем разделе, нас с вами ждет интересное путешествие, в ходе которого мы на время превратимся в эти древние организмы 😉

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Молюски за способом живлення

Описано свыше 130 тыс. видов. По числу видов моллюски занимают второе место после членистоногих. Среда обитания: морские и пресные водоемы, влажные места суши. Большинство моллюсков являются свободноживущими. Первичноротые. Развиваются из трех зародышевых листков. Ведут малоподвижный образ жизни.

Систематика. Тип Моллюски включает классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие.

Строение. Моллюски (мягкотелые) имеют мягкое несегментированное тело. Большинство двустороннесимметричные, а брюхоногие — асимметричные. Размеры тела от 2–3 мм до 18 м.

Отделы тела. Тело разделено на голову, ногу, туловище. У двустворчатых голова отсутствует. Нога — это мускулистый вырост брюшной стенки тела, который служит для передвижения. Туловище содержит внутренние органы, на голове расположены рот и органы чувств.

Тело моллюска, как и ранило, покрыто раковиной. Она может быть цельная, двустворчатая, пластинчатая. У некоторых раковина редуцирована (слизни, головоногие). Раковина выполняет защитную функцию и роль наружного скелета. Обычно она состоит из трех слоев: наружного — opганического (рогового), среднего — известкового, внутреннего — перламутрового (фарфорового). Раковина образуется из веществ, выделяемых мантией. Мантия — складка кожи, полностью или частично покрывающая тело моллюска.

Между мантией и телом моллюска находится мантийная поласть. В ней располагаются органы дыхания и химического чувства и открываются пищеварительная, выделительная и половая системы. С внешней средой мантийная полость сообщается сифонами (у водных форм) или дыхательными отверстиями (у наземных).

Полость тела вторичная, редуцированная во взрослом состоянии. Ее остатки околосердечная сумка и полости половых желез. Промежутки между opганами заполнены соединительной тканью — паренхимой.

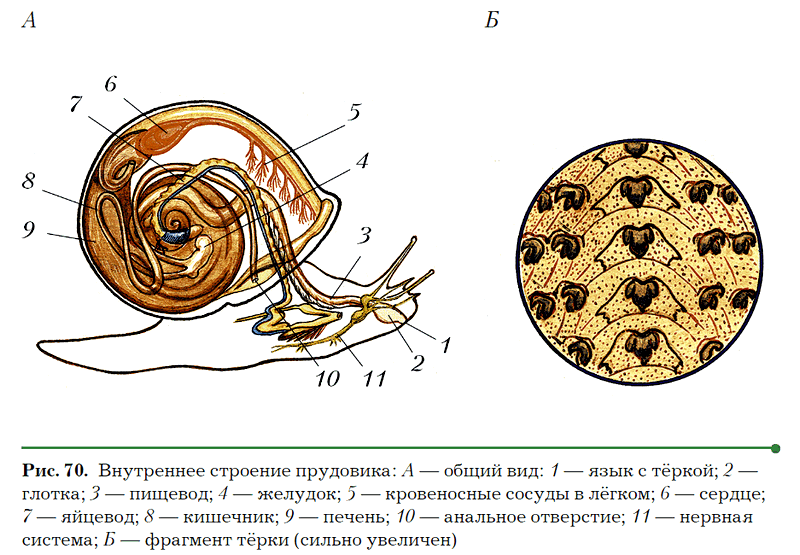

Пищеварительная система имеет три отдела: передний (ротовая полость, глотка, пищевод), средний (желудок, средняя кишка) и задний (задняя кишка, анальное отверстие). Имеются печень, слюнные железы (у многих). В ротовой полости расположены роговые челюсти. В глотке находится язык (тёрка, или радула), покрытый зубчиками. Задняя кишка открывается в мантийную полость. Моллюски питаются растительной и животной пищей. Они активно её заглатывая или пассивно фильтруют воду.

Кровеносная система незамкнутая. Сердце расположено в околосердечной сумке и имеет 1 желудочек и 1–2 или 4 предсердия. Кровь поступает в сосуды, а затем в промежутки между органами — лакуны. Она омывает органы, затем собирается в сосуды, идущие к органам дыхания, а оттуда — к сердцу. Кровь чаще бесцветная, иногда содержит вещество, близкое по структуре к гемоглобину.

Дыхательная система. У водных форм — кожные жабры (складки мантии), у наземных форм — лёгкое (карман мантии) с дыхательным отверстием.

Органы выделения — почки (видоизменённые метанефридии). Они открываются одним концом в околосердечную сумку, другим — в мантийную полость.

Нервная система диффузно-узлового типа. Она состоит из нервных узлов, находящихся в разных частях тела и соединённых между собой нервными стволами.

Органы чувств представлены органами зрения (глазами), осязания, равновесия и химического чувства.

Размножение и развитие. Встречаются и раздельнополые, и гермафродиты. Размножение половое. Половые железы (семенники и яичники) парные. Осеменение наружное или внутреннее. Развитие прямое (у головоногих и некоторых брюхоногих) или с метаморфозом (у двустворчатых и некоторых брюхоногих). Личинка — парусник (у брюхоногих) или глохидий (у двустворчатых).

Передвигаются моллюски при помощи ноги (волнообразные сокращения мышц) или реактивно (выталкивание воды при резком закрытии раковины или через воронку из мантийной полости).

Происхождение и ароморфозы. Моллюски произошли от кольчатых червей. К возникновению типа привели следующие ароморфозы: разделение тела на отделы; появление сердца, почки, печени.

Класс Брюхоногие

Представители: виноградные улитки, прудовики, катушки, слизни, рапаны и др. Среда обитания водная и наземно-воздушная. Обитают в пресных водоемах, морях, сырых местах суши.

Характерной чертой является асимметричность строения, обусловленная редукцией органов правой и преимущественным развитием органов левой стороны. Раковина цельная, спирально закрученная или редуцированная (у слизней). Мантия покрывает тело частично, образуя так называемое легкое с дыхательным отверстием.

Во рту имеется терка, образованная роговыми зубчиками. На голове находятся одна или две пары щупалец. У их основания или на концах первой пары располагаются глаза. Встречаются как растительноядные улитки (питаются, соскабливая водоросли или ткани высших растений, прудовик, катушка, виноградная улитка), так и хищные формы (рапаны поедают мидий, устриц).

Значение. Виноградных улиток человек использует в пищу. Многие брюхоногие являются вредителями сельскохозяйственных растений (слизни, виноградные улитки и др.). Малый прудовик служит промежуточным хозяином печеночного сосальщика. Хищные улитки (рапаны) наносят вред устричным и мидиевым поселениям.

Класс Двустворчатые

Представители: беззубки, перловицы (обитатели пресных водоемов), мидии, устрицы, жемчужницы, морские гребешки, корабельный червь (обитатели морей). Среда обитания водная.

Раковина состоит из двух створок, соединенных на спинной стороне эластичной связкой. У корабельного червя раковина редуцированная (рудиментарная). Голова отсутствует. Отсутствуют глотка, радула и слюнные железы. Пища поступает в мантийную полость вместе с током воды, который создается благодари ресничкам, имеющимся на жабрах. Вода поступает во вводной сифон, фильтруется и удаляется из выводного сифона. Сифоны образуются краями мантии. Имеются две пары крупных жабр по бокам туловища.

Малоподвижны. Передвигаются при помощи клиновидной ноги (беззубки, перловицы) или реактивным способом (морской гребешок). Некоторые ведут прикрепленный образ жизни (мидии, устрицы). Питание пассивное (планктон, бактерии, детрит) при фильтрации воды.

Развитие с метаморфозом (личинка — глохидий). Оплодотворение яиц происходит в мантийной полости, личинки развиваются в жабрах. Развившиеся личинки «выстреливаются» через сифон из мантийной полости в проплывающих рыб, прикрепляются к их телу и паразитируют на нем один-два месяца. Затем они падают на дно и превращаются во взрослых особей. Биологическое значение такого приспособления состоит в расселении моллюсков, ведущих малоподвижный образ жизни во взрослом состоянии.

Значение. Способствуют очистке воды в процессе фильтрации. Многие виды человек использует в пищу и на корм домашним животным (устрицы, мидии, морские гребешки), разводит для получения перламутра и жемчуга (перловицы и жемчужницы). Корабельный червь (шашень) наносит ущерб, повреждает деревянные части судов, сваи.

Класс Головоногие

Представители: осьминоги, кальмары, каракатицы и др. Высокоорганизованные моллюски. Обитают в основном в теплых морях и океанах. Все хищники. Характерен реактивный способ движения.

Тело состоит из головы и туловища. Нога преобразована в щупальца (руки), окружающие ротовое отверстие. Раковина внутренняя, часто редуцированная или отсутствует. Имеется хрящевой «череп» и две толстые роговые челюсти (клюв) которыми захватывается и измельчается пища. У головоногих две пары слюнных желез, выделения одной из них могут быть ядовитыми. Кровеносная система обычно замкнутая. Сердце имеет один желудочек и четыре предсердия. В заднюю кишку открывается проток чернильной железы. Мозг имеет сложное строение. Пара крупных глаз очень схожа по строению с глазами млекопитающих. Головоногие раздельнополы, размножаются, как правило, один раз в жизни. Развитие прямое.

Значение. Объект промысла (каракатицы, кальмары, осьминоги). Источник фармацевтического сырья. Из секрета чернильного мешка каракатиц и кальмаров получают китайскую тушь и акварельную краску сепию.

Это конспект для 6-9 классов по теме «Тип Моллюски». Выберите дальнейшие действия:

Источник

Выращивание моллюсков

РАЗВЕДЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛЛЮСКОВ

РАЗВЕДЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛЛЮСКОВ

Из существующих 101 тыс. видов моллюсков промыслом используется около 100 видов, а культивируется только 25-30 видов.

Моллюскам присуще огромное разнообразие форм, но имеются и общие черты: почти все они билатерально-симметричные; вторичнополостные; имеют мешковидное и несегментированное туловище и ногу. Для многих характерны твердая раковина (гастропода, бивальвия и др.) и мантия, охватывающая тело. В мантийной полости расположены органы дыхания — жабры, в нее открываются отверстия органов выделения и анальное отверстие.

Раковина моллюсков состоит из кристаллов углекислой извести, расположенных в несколько слоев, и из слоя органического вещества — конхиолина. Это наружный слой раковины — периостракум, средний слой известковый — остракум и внутренний — гипостракум, имеющий характерный перламутровый блеск. Некоторые моллюски культивируют из-за этого слоя, из которого получают сырье для различных бытовых и ювелирным изделий — перламутр и жемчуг.

Взрослые моллюски-обитатели дна водоемов, селятся, на грунте, зарываются в песок, ил или прикрепляются к субстрату. Потребляя водоросли и растительный детрит, они превращают их в органическое вещество животного происхождения и потому являются очень важным компонентом экосистем и занимают в них второй трофический уровень.

Среди моллюсков имеются фильтраторы, собиратели, хищники и др. Пища переваривается в желудке, пищеварительных дивертикулах (печени) и кишечнике. Ее остатки выводятся в виде фекалий, а частицы, попавшие в мантийную полость, выводятся в виде псевдофекалий наружу. Среди моллюсков встречаются: раздельнополые и гермафродиты; с внешним и внутренним оплодотворением яйцеклеток; с плавающей личинкой; с икрой, развивающейся в кладках, а также живородящие формы. В свою очередь моллюски служат пищей многим водным и наземным организмам (рыбам, млекопитающим, птицам, хищным беспозвоночным и человеку).

Основными объектами выращивания являются двустворчатые моллюски-одна из самых древних групп донных беспозвоночных. Они широко распространены в морских и пресных водоемах и обитают во всех климатических зонах-от тропиков до Арктики и Антарктики.

Особенно изобилуют двустворчатыми моллюсками прибрежные мелководные, хорошо прогреваемые и кормные районы морей с глубинами до 100-300 м, где моллюски составляют до 80 % биомассы бентоса. Форма раковин двустворчатых моллюсков разнообразна, ее окраска, размеры зависят от видовых особенностей, глубин обитания, грунтов, течений. Одни виды обитают на песчаных, илисто-песчаных грунтах, другие-на илах, а третьи прикрепляются к твердому субстрату. Моллюски, живущие на поверхности мягкого грунта (сердцевидки, венериды, астарты), имеют округлую форму и зачаточные сифоны, а обитающие на жестких грунтах (гребешки, жемчужницы и др.) — крепкую жесткую раковину. Многие прикрепляющиеся виды имеют раковину удлиненной, митилидной, формы (устрицы, мидии, митилястеры и др.). Они прикрепляются к скалам, твердым предметам, раковинам и друг к другу, образуя друзы, гроздья, щетки иногда массой до 30 кг/м 2 . Культивирование таких прикрепляющихся видов облегчается благодаря их способности к прикреплению и образованию массовых поселений на небольших площадях.

У многих двустворчатых моллюсков длительный жизненный цикл (от 5 до 20 лет) и растут они в течение всей жизни. Каждый вид характеризуется свойственными только ему (в средних показателях) дефинитивными размерами. Темп роста и размеры зависят от происхождения и условий обитания видов. Так, черноморские мидии в среднем живут 6-10 лет и достигают длины 10-12 см; длина черноморской устрицы, как правило, не превышает 8 см.

Европейская плоская устрица, обитающая у берегов Франции, вырастает за 4 года до 75 мм, достигая при этом массы 65 г; гигантская устрица, обитающая у берегов Японии, вырастает до таких размеров за 6-12 мес. В последнем случае разница в темпе роста зависит от наследственных качеств этих видов. Внутри вида в зависимости от климатической зоны и условий обитания популяции у особей потенция роста проявляется в разной степени и темп роста колеблется в значительных пределах. Более того, наблюдается значительная изменчивость роста среди особей одной популяции и даже одной друзы в зависимости от места, занимаемого особью в ней, от притока свежей воды, от газового режима, от количества питательных веществ в воде и длительности периода питания в течение суток, сезона года и других причин. Темп роста в таких случаях может отклоняться от средней величины на 20-30 %. В онтогенезе темп роста особей также изменяется. Максимальными приростами обладает молодь, приросты половозрелых особей снижаются.

При культивировании моллюсков широко пользуются их способностью изменять темп роста. Например, осевшая ранней весной или летом молодь устриц (шпат) за теплый сезон достигает больших размеров, чем молодь, осевшая в середине лета или осенью. Большое влияние на темп роста оказывает температура. Изменяя температуру воды в бассейнах, можно ускорять или замедлять сроки нереста у производителей, а в естественных условиях перемещая плоты с коллекторами устриц, мидий и другими объектами выращивания в наиболее теплые или кормные зоны, повышать рост и тем самым сокращать период выращивания товарной продукции. Иногда нужно задерживать рост. Например, в Японии плоты с коллекторами устриц на некоторое время перемещают из сублиторальной зоны в литоральную, где моллюски в период отлива запирают раковину почти на 12 ч, при этом не питаются, а значит, и хуже растут. В литоральной зоне их выдерживают в течение зимы, а весной перемещают в наиболее кормные участки, и к лету устрицы подрастают до товарной массы.

Двустворчатые моллюски питаются фитопланктоном, бактериями и детритом. Очень требовательны к размерам и качеству пищевых водорослей личинки моллюсков, размеры которых 100-160 мкм. Например, личинки черноморской устрицы могут питаться только микроводорослями с мягкой оболочкой размером 2-4 мкм — это жгутиковые водоросли монохризис, изохризис и др.

Фильтрующий и сортирующий аппарат у двустворчатых моллюсков довольно совершенен. Так, устрица в зависимости от размера может профильтровать за 1 ч 1-3 л, максимально около 10 л воды, мидии — 2-5 л, крупные гребешки фильтруют 1 л/ч на 1 г массы тела (табл. 1).

Относительная скорость фильтрации у молоди больше, чем у взрослых моллюсков. Так, при расчете на 1 мг сухого вещества молодь гигантской устрицы длиной 5 см фильтрует в единицу времени в 3,3 раза интенсивнее взрослых особей длиной 15-20 см.

Интенсивность фильтрации и усвоение пищи зависят от температуры. Чем ниже температура воды, тем медленнее происходит фильтрация (табл. 2).

Таблица 1. Фильтрующая активность двустворчатых моллюсков в проточной воде при температуре 20 ╟ С, мл/мин

| Вид моллюска | Длина, см | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| Ostrea edulis | — | 69 | 86 | 103 | 122 |

| Crassostrea gigas | — | 96 | 105 | 114 | 120 |

| Venerupis decusata | 46 | 53 | 62 | — | — |

| Mercenaria mercenaria | 41 | 50 | 59 | 67 | 73 |

| Mytihis edulis | — | 41 | 53 | 64 | 76 |

Таблица 2 Интенсивность фильтрации устрицами фитопланктона при разной температуре, тыс. акз. в 1 л воды

| Вид водоросли | До фильтрации | После фильтрация | Интенсивность, % |

|---|---|---|---|

| Температура 22╟С | |||

| Diatomea | 703 | 50 | 93 |

| Dinoflagellata | 312 | 12,5 | 96 |

| Всего | 1015 | 62,5 | 94 |

| Температура 19╟С | |||

| Diatomea | 194 | 24,3 | 87 |

| Dinoflagellata | 259 | 49,0 | 81 |

| Всего | 453 | 73.3 | 84 |

Нижний температурный порог, при котором пресноводные моллюски умеренной зоны прекращают фильтрацию, лежит в пределах 6-8╟С. Некоторые морские формы прекращают питаться при 7╟С.

Оптимальные, как и критические, температуры фильтрации определяются происхождением моллюсков, их видовыми характеристиками, размерами и условиями обитания. У холодноводных (субарктических) форм-мидий Белого и Баренцева морей температурный оптимум фильтрации лежит в пределах 12- 15 ╟С. У мидий и устриц теплых зон оптимальными температурами являются 20-25 ╟С. В естественных и искусственных условиях температурный оптимум фильтрации может не совпадать, если различны другие факторы среды (соленость, освещенность и др.). Наиболее интенсивно многие моллюски фильтруют летом, когда устанавливается температура воды, близкая к оптимуму, и продолжительность фильтрации увеличивается до 12-16 ч в сутки.

Существует зависимость скорости фильтрации от массы моллюсков, которая выражается формулой F=dW K , где F- скорость фильтрации, мл/ч; d — константа, численно равная скорости фильтрации особи массой 1 мг, г; W-сухая масса тела, мг; K-показатель изменения скорости фильтрации при увеличении массы тела.

Рассчитан коэффициент Q, который показывает объем воды, профильтрованной моллюском массой 1 г при потреблении им 1 мг кислорода. С помощью этого коэффициента можно сравнивать количество пищи, извлекаемое при фильтрации моллюсками разных видов и обитающих в различных условиях. Так, униониды и дрейссены, наиболее активные пресноводные фильтраторы, имеют Q, равный 910 мл/мг О2. У морских моллюсков этот коэффициент выше и колеблется от 2 до 16 л/мг О2. Скорость фильтрации моллюсков зависит и от концентрации взвешенных в воде частиц. Чем их меньше, тем выше скорость фильтрации. При концентрации частиц свыше 10 тыс./л скорость фильтрации резко уменьшается. При искусственном разведении двустворчатых моллюсков необходимо учитывать, что для каждого возраста и размера существует оптимальная концентрация пищевых водорослей.

Потребность в корме моллюсков невелика по сравнению с другими беспозвоночными. Многие из них, защищенные раковиной, составляющей от 40 до 70 % массы животного, малоподвижны, а виды, ведущие прикрепленный образ жизни, и совсем неподвижны, и потому расход энергии у них на активный обмен невелик. Энергия тратится на дыхание, работу ресничек и сифонов при фильтрации и другие физиологические процессы. Из-за отсутствия трат на передвижения увеличивается использование энергии пищи на пластический обмен — рост особей и генеративный обмен — формирование гамет. Поэтому прикрепленные моллюски довольствуются малокалорийным растительным кормом и относительно небольшими концентрациями кормовых частиц. Потребность устриц в корме при питании одноклеточными водорослями рассчитывают по формуле

где у-биллион клеток водорослей, приходящихся на 1 кг сухой массы в день; а — сухая масса устриц.

В репродуктивном цикле двустворчатых моллюсков, как и у иглокожих, выделяют три периода: нерест; перестройка половой системы и перестройка пола; гаметогенез. Наиболее длительным является период гаметогенеза. Иногда почти в течение всего года идут процессы формирования половых продуктов, обеспечивающие высокую плодовитость (например, за счет порционного или повторного нереста особей). Но обычно формирование половых продуктов протекает зимой и ранней весной, нерест — летом (у мидий в Баренцевом море) или ранней весной (у мидий, обитающих у берегов Испании и Черного моря). Перестройка гонад и смена пола происходят после нереста-осенью и частично зимой (рис.1). В некоторых случаях полезно сокращать период гаметогенеза, чтобы максимум энергии моллюсков расходовался на пластический обмен — прирост массы тела. Для двустворчатых моллюсков характерны малые размеры яиц-50-200 мкм, большая плодовитость — от сотен тысяч до сотен миллионов яиц, выметываемых в течение года одной самкой, оплодотворение наружное (мидии) или в мантийной полости (устрицы), короткий период развития эмбрионов, высокая синхронность нереста особей данной популяции, наличие пелагической личинки (велигер), питающейся фитопланктоном 2-4 недели. Этот способ размножения с наличием пелагической планктотрофной личинки эволюционно первичен по сравнению с размножением видов, имеющих лицетотрофную личинку, снабженную желтком и не питающуюся самостоятельно. Пелагические личинки способствуют расселению малоподвижных моллюсков, и этот период в их жизненном цикле называется стадией расселения.

Очень важно знать сроки размножения объектов культивирования, так как они позволяют определить время оседания личинок на коллекторы, сбора молоди и появления жизнестойкой молоди, прошедшей метаморфоз. Сроки размножения зависят от происхождения объекта и величины ареала обитания. Так, гребешок, обитающий в Баренцевом море, арктическо-бореальный вид, начинает размножаться в июне-июле. Съедобная мидия размножается в этом море в июле-августе, а другие ее популяции, обитающие вдоль Атлантического, побережья Европы, размножаются в другие месяцы, но сохраняют константные требования к нерестовым температурам и начинают размножаться при 8-10╟С. С учетом этих сроков выставляют коллекторы для сбора оседающих личинок-великонхов. От сроков оседания зависит длительность благоприятного для роста моллюсков сезона. Обычно температура, способствующая интенсивному росту бореальных видов, выше нерестовой, и потому объекты, размножающиеся ранней весной, растут интенсивно летом и более удобны для культивирования, чем виды с летне-осенним нерестом.

Источник: Морская аквакультура. П. А. Моисеев, А. Ф. Карпевич, О. Д. Романцева и др.. — М.: Агропромиздат,1985.

Источник