- Модификация это способ микроорганизмов условиям внешней среды

- Модификация это способ микроорганизмов условиям внешней среды

- Глава 10. Генетика микроорганизмов — Ф. К. Черкес

- Фенотипическая изменчивость (модификация)

- Генотипическая (наследуемая) изменчивость

- Плазмиды

- Практическое значение изменчивости

- Контрольные вопросы

Модификация это способ микроорганизмов условиям внешней среды

Изменчивость свойственна всем микроорганизмам.

Исследованиями в области генетики была установлена генетическая роль ДНК, расшифрованы структура гена и генетического кода, механизм репликации ДНК и регуляции синтеза белка у прокариотов, выяснены закономерности мутагенеза и репликаций поврежденных участков ДНК.

Изучение наследственности и изменчивости микроорганизмов показало, что изменяться могут любые свойства микробной клетки: резистентность к различным факторам, морфологические, культуральные, биохимические, вирулентные, антигенные, токсигенные и др. (примером тому могут служить вакцины).

Факторы, вызывающие эту изменчивость, разнообразны. К ним относятся состав питательной среды, рН окружающей среды, концентрация минеральных солей, температура, ультрафиолетовые лучи, действие фагов, лекарственных и дезинфицирующих препаратов, различные химические соединения, ультразвук, ионизирующая радиация и многое другое.

Успехи в развитии генетики микроорганизмов показали, что основные законы наследственности и изменчивости одинаковы по своей сути для всех живых организмов и имеют единую материальную основу. Микроорганизмы в силу скорости размножения и гаплоидности являются удобной моделью для изучения закономерностей изменчивости.

Генетические исследования, проводимые в медицинской микробиологии, направлены на разработку методов управления жизнедеятельностью микроорганизмов и получении мутантов, полезных для человека (получение вакцин, продуцентов антибиотиков, аминокислот, кормового белка и пр.).

Материальной основой наследственности, определяющей генетические свойства всех организмов, в том числе бактерий, вирусов, простейших, дейтеромицетов и пр., является ДНК. Исключение составляют только РНК – содержащие вирусы, у которых генетическая информация записана в РНК.

Участок молекулы ДНК, контролирующий синтез одного белка, называется геном.

Гены подразделяются на структурные, несущие информацию о последовательности аминокислотных остатков в конкретных белках, вырабатываемых клеткой, и гены – регуляторы, регулирующие работу структурных генов.

Полный набор генов, которым обладает клетка, называется генотипом.

В процессе изучения изменчивости микроорганизмов была обнаружена особая форма изменчивости – диссоциация. Этот вид изменчивости проявляется в том, что при посеве некоторых культур на плотные питательные среды происходит разделение колоний на два типа: 1) гладкие, круглые, блестящие колонии с ровными краями – S-форма (Smooth – гладкий) и 2) плоские, непрозрачные колонии неправильной формы, с неровными краями – R- форма (Rough – шероховатый).

Существуют также переходные формы: М- формы (слизистые) и N- формы (карликовые).

Колонии, относящиеся к гладкой S- форме, могут при определенных условиях переходить в R- форму и обратно. Однако, переход – R- формы в S- форму происходит труднее.

Болезнетворные бактерии чаще бываю в S- форме. У некоторых болезнетворных бактерий колонии представлены r- формой (возбудители туберкулеза, чумы).

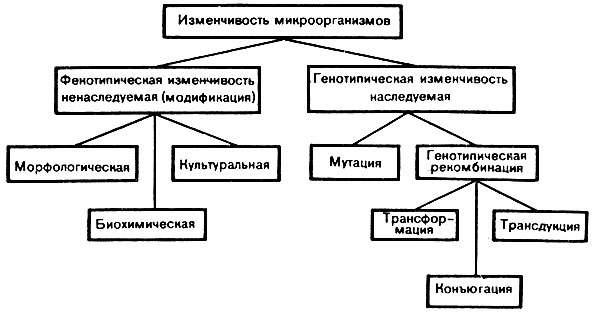

Изменения, возникающие в бактериальных клетках, могут быть ненаследуемые – фенотипическая изменчивость и наследуемые – генотипическая изменчивость.

Фенотипическая изменчивость представлена модификацией – это ответная реакция клетки на неблагоприятные условия ее существования. Модификации могут касаться морфологических, культуральных, биохимических свойств микробов. Морфологическая модификация изменяет форму и величину микробной клетки.

Культуральная модификация обуславливает изменение пигментообразования и размера колоний, скорости деления особей и времени формирования колоний и др.

Биохимическая модификация проявляется в возникновении адаптивных ферментов, позволяющих существовать микробным клеткам в определенных условиях.

Модификация – это способ приспособления микроорганизма к условиям внешней среды. Поскольку приобретенные свойства не передаются по наследству, они только способствуют в основном выживанию микробных популяций.

Например, дифтерийные бактерии сравнительно легко изменяют морфологические, культуральные и биохимические свойства под влиянием физических и химических факторов. Они могут образовывать колбовидные, нитевидные, дрожжеподобные и кокковидные формы, у них утрачивается способность ферментировать углеводы и продуцировать токсины. Однако, при восстановлении оптимальных условий их существования, возникшие изменения утрачиваются.

Генотипическая изменчивость возникает в результате изменений, передающихся по наследству. Генотипическая изменчивость представлена мутациями и рекомбинациями.

Мутации и рекомбинации – это передаваемые по наследству структурные изменения генов.

Мутации возникают в результате влияния внешних факторов (физических и химических). Мутации подразделяются на крупные мутации, обусловленные изменениями во всей хромосоме, и мелкие (точечные) мутации, возникающих в результате изменений отдельных нуклеотидов ДНК.

Мутации возникают в результате выпадения или добавления отдельных оснований ДНК, замены одного основания другим или смещения относительно оси симметрии.

Микробные мутации делят на спонтанные и индуцированные.

В результате мутаций могут изменяться морфологические и культуральные свойства, возникать устойчивость к лекарственным препаратам, снижаться вирулентные свойства, утрачиваться способность синтезировать аминокислоты, утилизировать углеводы и другие питательные вещества.

Если мутации возникают под воздействием внешних факторов на генную структуру, то рекомбинационная изменчивость возникает в результате влияния ДНК донора на клетку реципиента.

Рекомбинация бывает трех видов:

1. Трансформация, которая возникает в результате способности клетки-реципиента вступить непосредственно в контакт с ДНК донора.

2. Трансдукция, которая обусловлена переносом генетической информации от донора к реципиенту при помощи умеренного фага. С помощью умеренного фага клетке – реципиенту можно передать способность продуцировать токсин, образовывать споры, продуцировать дополнительные ферменты и др.

Дифтерийные бактерии типа mitis в результате трансдукции, обусловленной бактериофагом, могут приобрести новые свойства, в результате которых становятся более токсигенными, а следовательно, и более вирулентными.

3. Конъюгация – передача генетического материала от клетки – донора к клетке – реципиенту при непосредственном контакте особей друг с другом.

Кроме хромосомных факторов наследственности существуют и внехромосомные.

Это плазмиды – сравнительно небольшие внехромосомные молекулы ДНК микробной клетки. Они расположены в цитоплазме и имеют кольцевую структуру. Плазмиды обеспечивают устойчивость бактерий к лекарственным веществам, в том числе и к антибиотикам.

По генетическим механизмам лекарственная резистентность микробов может быть первичной или приобретенной.

Первичная (естественная) устойчивость обусловлена отсутствием соответствующих метаболических реакций, которые блокировались бы определенными препаратами.

Приобретенная устойчивость возникает в результате мутаций в хромосомных генах, контролирующих синтез компонентов клеточной стенки, цитоплазматической мембраны, рибосомных или транспортных белков.

Чаще всего приобретенная устойчивость возникает в результате переноса внехромосомного фактора – плазмиды, которая контролирует множественную устойчивость микробных клеток (бактерий) к двум, трем и более лекарственным препаратам, в том числе и к антибиотикам. Возникает полирезистентность и даже зависимость от того или иного лекарственного препарата (антибиотика).

Внехромосомные факторы передаются клеткам с очень высокой частотой и обуславливают широкое распространение микробов и большую их выживаемость в окружающей среде.

Биохимические механизмы плазмидной резистентности связаны с образованием ферментов, инактивирующих антибиотики или модифицирующих антибиотики или транспортные белки, переносящие антибиотики в клетку.

Перенос плазмиды от одних бактерий к другим осуществляется путем трансдукции или конъюгации.

Устойчивость к антибиотикам эукариотов – грибов и простейших – также возникает в результате мутаций в хромосомных генах, контролирующих образование структурных компонентов клетки.

Механизмы формирования антибиотикорезистентности микроорганизмов сложны и многообразны.

Они зависят от особенностей механизма действия антибиотиков или химиопрепаратов на чувствительные клетки, от метаболических свойств микробов, а также от хромосомной или плазмидной локализации маркеров резистентности.

Наряду с подавлением процессов жизнедеятельности микробных клеток, антибиотики, как и другие химиотерапевтические препараты, являются мощными селективными агентами, способствующими отбору и размножению резистентных к ним особей. Даже если в чувствительной к антибиотику или химиотерапевтическому препарату бактериальной популяции содержится только одна резистентная клетка, она в присутствии данного вещества в течение очень короткого времени может стать родоначальницей новой популяции резистентных микроорганизмов.

Массовой селекции и распространению антибиотикорезистентых микробных популяций способствуют многие факторы. Например, широкое и часто неконтролируемое применение антибиотиков для лечения и особенно для профилактики различных заболеваний без достаточно на то оснований (в том числе и при вирусных заболеваниях), а также широкое применение антибиотиков в ветеринарии в качестве добавок к кормам для ускорения роста животных, использование антибиотиков в качестве консервантов пищевых продуктов, для профилактики различных заболеваний у животных.

Генетика изучает и разрабатывает пути изменения известных наследственных свойств организма, закрепленных в генетическом коде, изменяет их путем воздействия на генетический аппарат различными факторами (ультрафиолетовыми лучами, химическими соединениями, температурой и пр.).

В результате этого возникают мутанты – культуры с измененным генотипом, обладающие более или менее активными по определенному признаку свойствами.

Ферменты разных видов грибов широко используются в генной инженерии. Современная генетика, пользующаяся методами молекулярной биологии и новейшими физико – химическими методами, показала возможность получения новых штаммов организмов, с измененной специфической активностью. Это стало возможным благодаря картированию генов на молекуле ДНК, т.е изучению их расположения в полимерной цепи ДНК и функциональных их свойств. Физико – химические методы позволяют с помощью существующих специфических ферментов выделять отдельные гены или их участки и соединять их с определенной частью молекулы ДНК другой особи. В результате этого полученные искусственно жизнеспособные клетки имеют измененную генетическую информацию.

Этот метод конструирования генетических свойств организма носит название генной инженерии.

Развитие генетической и клеточной инженерии позволяет целенаправленно получать ранее недоступные препараты (инсулин, интерферон, вакцины и пр.), создавать новые полезные штамм микроорганизмов (более активные продуценты различных необходимых метаболитов), сорта растений, породы животных.

Источник

Модификация это способ микроорганизмов условиям внешней среды

Глава 10. Генетика микроорганизмов — Ф. К. Черкес

Способность живых организмов сохранять определенные признаки на протяжении многих поколений называется наследственностью.

В процессе изучения наследственности оказалось, что каждое последующее поколение под влиянием различных факторов может приобретать признаки, отличающие их от предыдущих поколений. Это свойство называется изменчивостью. Таким образом наследственность и изменчивость тесно связаны между собой.

Наука, изучающая наследственность и изменчивость живых организмов, называется генетикой (от греч. genos — рождение).

Еще в XIX веке Ч. Дарвин доказал, что все существующие виды живых организмов произошли путем изменчивости от немногих форм, а возникшие изменения, передаваемые по наследству, являются основой эволюционного процесса. Теория Дарвина получила высшую оценку у классиков марксизма-ленинизма. Ф. Энгельс рассматривал ее как одно из величайших открытий XIX века.

Изучение наследственности и изменчивости у высших организмов связано с большими трудностями из-за большой продолжительности их жизни и немногочисленности потомства.

Удобным объектом для этого изучения являются микроорганизмы, для которых характерен короткий жизненный цикл, быстрое размножение и способность давать многочисленное потомство. Кроме того, они обладают выраженной морфологией, которую можно изучать визуально при помощи светового микроскопа. Микроорганизмы биохимически активны, что легко учитывать при использовании специальных питательных сред.

Способность микроорганизмов изменять свои свойства при воздействии различных факторов (температура, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение и др.) позволяет широко использовать их в качестве модели при изучении наследственности и изменчивости.

Первым объектом генетических исследований была кишечная палочка, которая хорошо культивируется в лабораторных условиях. Важное значение имело также то, что морфологические, культуральные и биохимические свойства этой бактерии хорошо изучены. В дальнейшем объектом генетических исследований стали и другие бактерии, а также вирусы.

Исследования генетики микроорганизмов показали, что у них роль носителя генетической информации играет ДНК (у некоторых вирусов РНК).

Молекула ДНК в бактериях состоит из двух нитей, каждая из которых спирально закручена относительно другой. При делении клетки нитчатая спираль удваивается- каждая из нитей служит как бы шаблоном или матрицей, на которой строится новая нить. При этом каждая нить, возникшая в процессе деления клеток, содержит вновь образовавшуюся двунитчатую молекулу ДНК.

В состав ДНК входят четыре азотистых основания — аденин, гуанин, цитозин и тимин, порядок расположения в цепи у разных организмов определяет их наследственную информацию, закодированную в ДНК.

Функциональной единицей наследственности является ген, который представляет собой участок нити ДНК. В генах записана вся информация, касающаяся свойств клетки.

Полный набор генов, которым обладает клетка, называется генотипом. Гены подразделяются на структурные, несущие информацию о конкретных белках, вырабатываемых клеткой, и гены-регуляторы, регулирующие работу структурных генов. Например, клетка вырабатывает те белки, которые необходимы ей в данных условиях, однако при изменении условий гены-регуляторы изменяют свойства клетки, приспосабливая их к новым условиям.

Изменения морфологических, культуральных, биохимических и других свойств микроорганизмов, возникающие под действием внешних факторов, взаимосвязаны. Например, изменения морфологических свойств сопровождаются обычно изменениями физиологических особенностей клетки.

В процессе изучения изменчивости микроорганизмов была обнаружена особая форма изменчивости — диссоциация. Этот вид изменчивости был описан П. де Крюи и Дж. Аркрайтом и выражается в том, что при посеве некоторых культур на плотные питательные среды происходит разделение колоний на два типа: гладкие, круглые, блестящие колонии с ровными краями — S-форма (от англ. smooth — гладкий), и плоские, непрозрачные колонии неправильной формы, с неровными краями — R-форма (от англ. rough — шероховатый). Существуют также переходные формы: М-формы (слизистые) и g-формы (карликовые).

Колонии, относящиеся к гладкой S-форме, могут при определенных условиях переходить в R-форму и обратно, однако переход R-формы в S-форму происходит труднее.

Диссоциация наблюдается у ряда бактерий, в частности у возбудителей сибирской язвы, чумы и др.

Болезнетворные бактерии чаще бывают в S-форме. Исключением являются возбудители туберкулеза, чумы, сибирской язвы, у которых болезнетворной является R-форма (рис. 26).

Рис. 26. Рост возбудителей туберкулеза на плотной среде (R-форма)

Изменения, возникающие в бактериальных клетках могут быть ненаследуемые — фенотипическая изменчивость и наследуемые — генотипическая изменчивость.

Фенотипическая изменчивость (модификация)

Модификация микроорганизмов возникает как ответ клетки на неблагоприятные условия ее существования. Это адаптивная реакция на внешние раздражители. Модификация не сопровождается изменением генотипа, в связи с чем возникшие в клетке изменения по наследству не передаются. При восстановлении оптимальных условий возникшие изменения утрачиваются. Модификация может касаться разных свойств микроорганизмов — морфологических, культуральных, биохимических и др.

Морфологическая модификация выражается в изменениях формы и величины бактерий. Например, при добавлении пенициллина к питательной среде клетки некоторых бактерий удлиняются. Недостаток в среде солей кальция вызывает у палочки сибирской язвы повышенное спорообразование. При повышенной концентрации солей кальция способность образовывать споры утрачивается и т. д. При длительном росте бактерий в одной и той же среде возникает полиморфизм, обусловленный влиянием накопившихся в ней продуктов их жизнедеятельности.

Культуральная модификация состоит в изменении культуральных свойств бактерий при изменении состава питательной среды. Например, при недостатке кислорода у стафилококка утрачивается способность образовывать пигмент. Чудесная палочка при комнатной температуре образует ярко-красный пигмент, но при 37° С способность образовывать этот пигмент утрачивается и т. д.

Биохимическая (ферментативная) модификация. Каждый вид бактерий имеет определенный набор ферментов, благодаря которым они усваивают питательные вещества. Эти ферменты вырабатываются на определенных питательных субстратах и предопределены генотипом.

В процессе жизнедеятельности бактерий обычно функционируют не все гены, ответственные за синтез соответствующих ферментов. В геноме бактерий всегда имеются запасные возможности, т. е. гены, определяющие выработку адаптивных ферментов. Например, кишечная палочка, растущая на среде, не содержащей углевод лактозу, не вырабатывает фермент лактазу, но если пересеять ее на среду с лактозой, то она начинает вырабатывать этот фермент. Адаптивные ферменты позволяют приспособляться к определенным условиям существования.

Таким образом, модификация — это способ приспособления микроорганизма к условиям внешней среды, обеспечивающий им возможность расти и размножаться в измененных условиях. Приобретенные свойства не передаются по наследству, поэтому они не играют роли в эволюции, а способствуют в основном выживанию микробных популяций.

Генотипическая (наследуемая) изменчивость

Генотипическая изменчивость может возникать в результате мутаций и генетических рекомбинаций.

Мутации (от лат. mutatio — изменять) — это передаваемые по наследству структурные изменения генов.

Крупные мутации (геномные перестройки) сопровождаются выпадением или изменением относительно крупных участков генома — такие мутации, как правило, необратимы.

Мелкие (точковые) мутации связаны с выпадением или добавлением отдельных оснований ДНК. При этом изменяется лишь небольшое число признаков. Такие измененные бактерии могут полностью возвращаться в исходное состояние (ревертировать).

Бактерии с измененными признаками называются мутантами. Факторы, вызывающие образование мутантов, носят название мутагенов.

Бактериальные мутации делят на спонтанные и индуцированные. Спонтанные (самопроизвольные) мутации возникают под влиянием неконтролируемых факторов, т. е. без вмешательства экспериментатора. Индуцированные (направленные) мутации появляются в результате обработки микроорганизмов специальными мутагенами (химическими веществами, излучением, температурой и др.).

В результате бактериальных мутаций могут отмечаться: а) изменение морфологических свойств; б) изменение культуральных свойств; в) возникновение у микроорганизмов устойчивости к лекарственным препаратам; г) потеря способности синтезировать аминокислоты, утилизировать углеводы и другие питательные вещества; д) ослабление болезнетворных свойств и т. д.

Если мутация приводит к тому, что мутагенные клетки обретают по сравнению с остальными клетками популяций преимущества, то формируется популяция из мутантных клеток и все приобретенные свойства передаются по наследству. Если же мутация не дает клетке преимуществ, то мутантные клетки, как правило, погибают.

Генетические рекомбинации. Трансформация. Клетки, которые способны воспринять ДНК другой клетки в процессе трансформации, называются компетентными. Состояние компетентности часто совпадает с логарифмической фазой роста.

Трансдукция — это перенос генетической информации (ДНК) от бактерии донора к бактерии реципиенту при участии бактериофага. Трансдуцирующими свойствами обладают в основном умеренные фаги. Размножаясь в бактериальной клетке, фаги включают в состав своей ДНК часть бактериальной ДНК и передают ее реципиенту. Различают три типа трансдукции: общую, специфическую и абортивную.

1. Общая трансдукция — это передача различных генов, локализованных на разных участках бактериальной хромосомы. При этом бактерии доноры могут передать реципиенту разнообразные признаки и свойства — способность образовывать новые ферменты, устойчивость к лекарственным препаратам и т. д.

2. Специфическая трансдукция — это передача фагом только некоторых специфических генов, локализованных на специальных участках бактериальной хромосомы. В этом случае передаются только определенные признаки и свойства.

3. Абортивная трансдукция — перенос фагом какого-то одного фрагмента хромосомы донора. Обычно этот фрагмент не включается в хромосому клетки реципиента, а циркулирует в цитоплазме. При делении клетки реципиента этот фрагмент передается только одной из двух дочерних клеток, а второй клетке достается неизмененная хромосома реципиента.

С помощью трансдуцирующих фагов можно передать от одной клетки другой целый ряд свойств, таких как способность образовывать токсин, споры, жгутики, продуцировать дополнительные ферменты, устойчивость к лекарственным препаратам и т. д.

Конъюгация — это передача генетического материала от одной бактерии к другой при непосредственном контакте клеток. Клетки, передающие генетический материал, называются донорами, воспринимающие его — реципиентами. Этот процесс носит односторонний характер — от клетки донора к клетке реципиента.

Бактерии донора обозначаются F+ (мужской тип), а бактерии реципиента — F- (женский тип). При тесном сближении клеток F+ и F- между ними возникает цитоплазматический мостик. Образование мостика контролируется фактором F (от англ. fertility — плодовитость). Этот фактор содержит гены, ответственные за образование половых ворсинок (sex-pili). Функцию донора могут выполнять только те клетки, которые содержат фактор F. Клетки реципиента лишены этого фактора. При скрещивании фактор F передается клеткой донора реципиенту. Получив фактор F, женская клетка сама становится донором (F+).

Процесс конъюгации можно прервать механическим способом, например встряхиванием. В этом случае реципиент получает неполную информацию, заключенную в ДНК.

Перенос генетической информации путем конъюгации лучше всего изучен у энтеробактерий.

Конъюгация, как и другие виды рекомбинации, может осуществляться не только между бактериями одного и того же вида, но и между бактериями разных видов. В этих случаях рекомбинация называется межвидовой.

Плазмиды

Плазмиды — это сравнительно небольшие внехромосомные молекулы ДНК бактериальной клетки. Они расположены в цитоплазме и имеют кольцевую структуру. В плазмидах содержится несколько генов, функционирующих независимо от генов, содержащихся в хромосомной ДНК.

Типичным признаком плазмид служит их способность к самостоятельному воспроизведению (репликации).

Они могут также переходить из одной клетки в другую и включать в себя новые гены из окружающей среды. К числу плазмид относятся:

Профаги, вызывающие у лизогенной клетки ряд изменений, передающихся по наследству, например способность образовывать токсин (см. трансдукцию).

F-фактор, находящийся в автономном состоянии и принимающий участие в процессе конъюгации (см. конъюгацию).

R-фактор, придающий клетке устойчивость к лекарственным препаратам (впервые R-фактор был выделен из кишечной палочки, затем из шигелл). Исследования показали, что R-фактор может быть удален из клетки, что вообще характерно для плазмид.

R-фактор обладает внутривидовой, межвидовой и даже межродовой трансмиссивностью, что может явиться причиной формирования трудно диагностируемых атипичных штаммов.

Бактериоциногенные факторы (col-факторы), которые впервые были обнаружены в культуре кишечной палочки (Е. coli), в связи с чем названы колицинами. В дальнейшем они были выявлены и у других бактерий: холерного вибриона — вибриоцины, стафилококков — стафилоцины и др.

Col-фактор — это маленькая автономная плазмида, которая детерминирует синтез белковых веществ, способных вызывать гибель бактерий собственного вида или близкородственного. Бактериоцины адсорбируются на поверхности чувствительных клеток и вызывают нарушения метаболизма, что приводит клетку к гибели.

В естественных условиях только единичные клетки в популяции (1 на 1000) спонтанно продуцируют колицин. Однако при некоторых воздействиях на культуру (обработка бактерий УФ-лучами) количество колицинпродуцирующих клеток увеличивается.

Практическое значение изменчивости

Еще Пастер искусственным путем получил необратимые изменения у возбудителей бешенства, сибирской язвы и приготовил вакцины, предохраняющие от этих заболеваний. В дальнейшем исследования в области генетики и изменчивости микроорганизмов позволили получить большое число бактериальных и вирусных штаммов, используемых для получения вакцин.

Результаты исследования генетики микроорганизмов с успехом были использованы для выяснения закономерностей наследственности высших организмов.

Большое научное и практическое значение имеет также новый раздел генетики — генная инженерия.

Методы генной инженерии позволяют изменять структуру генов и включать в хромосому бактерий гены других организмов, ответственных за синтез важных и нужных веществ. В результате микроорганизмы становятся продуцентами таких веществ, получение которых химическим путем представляет очень сложную, а иногда даже невозможную задачу. Этим путем в настоящее время получают такие медицинские препараты, как инсулин, интерферон и др. При использовании мутагенных факторов и селекции были получены мутанты-продуценты антибиотиков, которые в 100-1000 раз активнее исходных.

Контрольные вопросы

1. Что является функциональной единицей наследственности?

2. Какова роль генов-регуляторов?

3. Что такое диссоциация и какие Вы знаете формы диссоциации?

4. Что значит фенотипическая изменчивость и какими свойствами она может быть выражена?

5. Что значит генотипическая изменчивость и какими формами она может быть выражена?

6. Что такое плазмиды?

7. Какое практическое значение имеет изменчивость?

Источник