- Модель систематического академического образования как способа передачи молодому поколению

- Модель систематического академического образования как способа передачи молодому поколению

- Модель систематического академического образования как способа передачи молодому поколению универсальных элементов культуры (репродукция культуры прошлого)

- Приспособление человека к существующему обществу; трансляция специально отобранных культурных ценностей

- Персональный характер обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся, учет их интересов и потребностей

- Глава 2. Содержание образования. Теория образовательного процесса

- 2.1. Концепции содержания образования

- Реферат: Основные функции и модели образования

Модель систематического академического образования как способа передачи молодому поколению

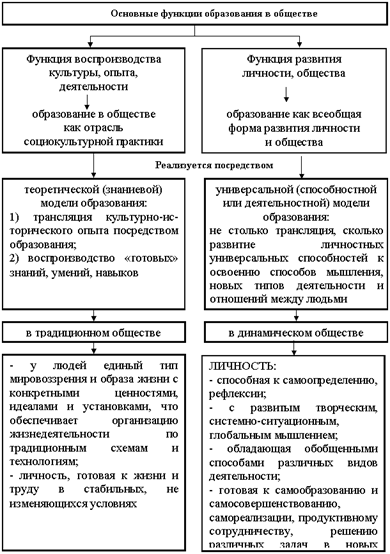

В рамках образовательных парадигм возникают различные модели образования. В мировом образовательном процессе в настоящее время действуют четыре основных модели образования: традиционная, рационалистическая, гуманистическая (феноменологическая), неинституциональная. Дадим общую характеристику этим моделям(СНОСКА: См.: Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2001. — С. 69.).

Традиционная модель образования — это модель систематического академического образования как способа передачи молодому поколению универсальных элементов культуры прошлого и настоящего. Прежде всего под этим подразумевается совокупность базовых знаний, умений и навыков в рамках сложившейся культурно-образовательной традиции, позволяющих индивиду перейти к самостоятельному усвоению знаний, ценностей и умений более высокого порядка.

Обучающийся рассматривается как объект, которому нужно передать систему обобщенных знаний, умений и навыков. Обучение преследует, в первую очередь, воздействие на механизмы памяти, а не мышления обучающихся. Целью такого образования является формирование личности с заранее заданными свойствами. Результаты выражаются в уровне обученности и социализованности личности.

Модель (лат. modulus — мера, образец) — система объектов или знаков, воспроизводящая наиболее существенные свойства системы -оригинала. Модели могут быть реальными (физическими), идеальными, математическими, информационными, графическими.

Основной дидактической единицей в этой модели является содержание образования. В этом случае система образования рассматривается как государственно-ведомственная организация, которая строится по ведомственному принципу с жестким централизованным определением целей, содержания образования, номенклатуры образовательных учреждений и учебных дисциплин. При этом все учебные заведения контролируются административными или специальными органами.

Источник

Модель систематического академического образования как способа передачи молодому поколению

В педагогической литературе часто встречаются термины модель образования (образовательная модель) и модель обучения.

Термин модель обучения используется применительно к организации учебного процесса.

Под моделью образования, как правило, понимается модель, отражающая те или иные представления об организации образовательного процесса в целом, включая не только обучение, но и воспитание, развитие личности. Характеризуя модель образования, некоторые авторы рассматривают её как реализацию определённого научного подхода, как особый способ организации образовательного пространства, взаимодействия различных образовательных организаций и построения системы образования.

Модель образования – это мысленно представленная система, отражающая тот или иной подход к образованию, взгляд на его роль в жизни человека и общества.

Есть несколько подходов к выделению моделей образования.

Так, М. В. Кларин считает, что все образовательные модели можно разделить на традиционные («знаниевые», целью которых является формирование у учащихся знаний, умений и навыков) и инновационные (развивающие, направленные на развитие личности ученика). Традиционные основываются на субъект-объектном взаимодействии педагога с обучающимися и воспроизведении образцов знаний, деятельности, правил и алгоритмов. Основа инновационных моделей — субъект-субъектные, сотрудничающие взаимоотношения между учителем и учеником. В инновационных моделях образовательный процесс строится как решение проблем и подразумевает высокую самостоятельность учащихся.

В ряде научных публикаций модели образования подразделяются на технократические и гуманистические. Главными педагогическими ценностями в технократических моделях являются знаний, умения и навыки (ЗУНы). Основные педагогические ценности гуманистических образовательных моделей – личность ребёнка, её гармоничное развитие (И.П. Подласый).

Н. В. Бордовская и А. А. Реан выделяют следующие модели образования.

Модель образования как государственно-ведомственной организации. В этой модели образование выступает одной из отраслей народного хозяйства и строится по ведомственному принципу с жёстким централизованным определением целей и содержания образования, типов образовательных организаций и состава учебных дисциплин для каждого типа. Главное достоинство: возможность централизованного распределения средств (финансирования образовательных организаций, прогнозирования потребности специалистов исходя из тенденций развития той или иной отрасли и т.д.). Главный недостаток: мало возможностей для индивидуализации образования, для учёта потребностей личности каждого ученика, студента.

Модель развивающего образования (В. В. Давыдов, В. В. Рубцов и др.) отличается кооперацией образовательных организаций разного типа и уровня. Это расширяет спектр образовательных услуг и максимально удовлетворяет потребности в образовании у различных слоёв населения. Кроме того обеспечивается способность быстро реагировать на постоянно происходящие в обществе изменения спроса на те или иные профессии и специальности. Однако и у этой модели есть недостатки. Так, её реализация невозможна без соответствующей инфраструктуры, без развитой сети образовательных организаций разного типа и профиля. Применительно к России с её большими и неравномерно населёнными территориями очень сложно создать такую инфраструктуру, которая обеспечивала бы всем жителям страны равные возможности в получении образования, ориентированного на максимальное развитие личности.

Модель систематического академического образования (Ж. Мажо, Л. Кро, Д. Равич и др.) считается традиционным способом передачи новому поколению культурного опыта прошлого. Данная модель нацелена на формирование системы базовых знаний и умений, позволяющих индивиду в дальнейшем перейти к самостоятельному усвоению знаний, ценностей, опыта. Для традиционной модели характерно многообразие усваиваемогго материала; это обусловлено тем, что традиционном образовании заранее неизвестно, что именно понадобится каждому человеку в дальнейшем, обширная программа даёт личности ученика более широкие возможности для дальнейшего самоопределения. Таким образом, главное достоинство традиционной модели – научная основа формируемых знаний и опыта и систематический характер полученного индивидом образования. Недостаток: ориентированность в большей степени на некий идеальный уровень образованности, а не реальные жизненные потребности.

Рационалистическая модель (П. Блум, Р. Ганье и др.) предполагает такую организацию образования, которая обеспечивает, прежде всего, практическое приспособление молодого поколения к обществу, к существующим социальным условиям. Знания и опыт, полученные при такой модели образования, позволяют личности безболезненно войти в систему общественных отношений, занять в ней свою социальную нишу. Это её главное достоинство. В качестве главного недостатка можно назвать чрезмерную специализированность получаемого образования, пренебрежение широкими научными знаниями, что в дальнейшем существенно ограничивает выпускника в выборе профессии, а при необходимости изменить сферу заработка создаёт трудности в профессиональной переподготовке.

Феноменологическая модель (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс и др.) основана на персональном обучении, учитывающем индивидуальные психологические особенности учащегося, на уважительном отношении к его интересам и потребностям. Приверженцы феноменологической модели отвергают взгляд на школу как на «образовательный конвейер» (само название модели – производное от слова «феномен» – свидетельствует о том, что каждый ученик уникален). Личностная направленность образования – безусловное достоинство феноменологической модели. К её недостаткам можно отнести сравнительно высокие затраты на индивидуальное образование, возрастающие требования к профессиональной квалификации педагогов. Поэтому сегодня в мира нет опыта абсолютной реализации данной модели в массовой школе.

Неинституциональная модель (П. Гудман, И. Иллич, Ф. Клейн и др.) – это образование вне школ, вузов и других социальных институтов: дистанционное обучение, обучение через книги, средства массовой информации, мультимедийные учебники, сеть Интернет и т.п. Очевидный плюс данной модели – максимальная свобода выбора обучающимся места, времени, профиля и способа обучения, возможность обучаться вне зависимости от места проживания. Однако свобода является плюсом при условии, что человек готов самостоятельно организовать свою учебную деятельность, а это возможно только, когда он уже имеет солидный опыт учения и сильную мотивацию самообразования. Кроме того, непривязанность обучения к какому-либо социальному институту лишает неинституциальное образования официального статуса и не позволяет обучающемуся получить документ об образовании государственного образца. Поэтому данная модель рассматривается как способ дополнительного образования и саморазвития.

Источник

Модель систематического академического образования как способа передачи молодому поколению универсальных элементов культуры (репродукция культуры прошлого)

Рационалистическая модель образования (Б. Блум, Р. Ганье, Б. Скиннер) предполагает такую его организацию, которая обеспечивает приспособление человека к существующему обществу. Школа – «образовательный конвейер». Для этого производится трансляция специально отобранных культурных ценностей. Идеал деятельности учителя и ученика – точная репродукция, выполнение алгоритма. Творческий характер обучения и учения не обсуждается, его просто нет. У воспитанников (учащихся) вырабатывается адаптивный «поведенческий репертуар», разработанный априори и необходимый для адекватного жизнеустройства в соответствии с социальными нормами, требованиями и ожиданиями общества.

Приспособление человека к существующему обществу; трансляция специально отобранных культурных ценностей

Феноменологическая модель образования (Р. Бернс, К. Роджерс) – предполагает персональный характер обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся, учет их интересов и потребностей. Содержание образования должно соответствовать генотипу человека. Обязательным условием является создание условий для самопознания (ситуации выбора) и поддержки уникального развития каждого участника педагогического процесса.

Персональный характер обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся, учет их интересов и потребностей

Неинституциональная модель образования (Л. Бернард, П. Гудман, Ж.Гудлэд, И. Иллич, Ф. Клейн, Дж. Холт) предполагает организацию образования вне социальных институтов (школ, вузов): с помощью «открытых школ», дистантного обучения и пр. Такие образовательные учреждения могут иметь различные цели и содержание образования; средства и способы его получения; формы организации, субъекты и объекты образовательного процесса, образовательную среду и результаты образования. Результаты образования выражаются в уровне образованности человека, которая включает в себя не только сумму определенных знаний и освоенных технологий, но и приобретенные коммуникативные навыки, которые называются воспитанностью.

Глава 2. Содержание образования. Теория образовательного процесса

2.1. Концепции содержания образования

Плохой учитель преподносит истину,

хороший – учит ее находить.

В дидактике существуют различные трактовки понятия «содержание образования». В «Педагогическом энциклопедическом словаре» содержание образования определяется как совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений, а также определенный уровень развития познавательных сил и практической подготовки, достигнутый в результате учебно-воспитательной работы. Это так называемый знаниево-ориентированный подход к определению сущности содержания образования. При таком подходе в центре внимания оказываются знания, заслоняя самого человека.

Содержание образования – это система знаний, включающая факты и обобщения, умения и навыки (Б.П. Есипов, Н.К. Гончаров), основные знания, умения и навыки соответствующей области научных знаний (Т.А. Ильина), система научных знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-этических идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения (И.Ф.Харламов); система научных знаний, умений и навыков, мировоззренческих, нравственно-эстетических идей, элементы социального, познавательного и творческого опыта (В.В. Воронов).

«Содержание образования – это некоторая адаптированная система знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение которой обеспечивает развитие личности», – так трактуется содержание образования в «Педагогическом энциклопедическом словаре» (Б.М. Бим-Бад). В данном определении прослеживается личностно ориентированный подход к содержанию образования.

Содержание образования – это система научных знаний, умений и навыков, овладение которыми обеспечивает всесторонне развитие умственных и физических способностей школьников, формирование их мировоззрения, морали и поведения, подготовку к общественной жизни и труду (Ю.К. Бабанский). В этом определении присутствуют все элементы социального опыта, накопленного человечеством, и содержание образования рассматривается как один из компонентов процесса обучения.

Источник

Реферат: Основные функции и модели образования

| Название: Основные функции и модели образования Раздел: Рефераты по педагогике Тип: реферат Добавлен 02:34:05 24 ноября 2010 Похожие работы Просмотров: 3411 Комментариев: 19 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать |