- Микоплазмы особенности строения способы окраски

- Строение микоплазм

- Особенность морфологии микоплазм

- Ленкиным Сергеем Геннадьевичем

- Каковы биологические свойства микоплазм?

- Микоплазмы особенности строения способы окраски

- Класс Микоплазмы

- Mollicutes

- Морфология

- Химические особенности

- Биология

- Распространение

- Вредоносность

Микоплазмы особенности строения способы окраски

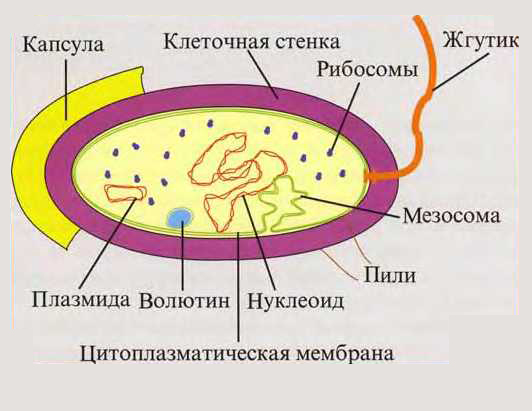

Микоплазмы – самые мелкие прокариоты (125-150 нм) способные самостоятельно размножаться. Полагают, что микоплазмы являются наиболее близкими потомками исходных прокариотических клеток. Геном микоплазм минимален для клетки, он в пять раз меньше генома кишечной палочки и составляет 0,45 МД. Главная особенность микоплазм – отсутствие клеточной стенки. Они окружены капсулоподобным слоем, под которым находится лишь тонкая трехслойная мембрана толщиной 7,5- 10 нм, содержащая в значительном количестве холестерин. Вследствие этого, микоплазмы выделяют в особый отдел Tenericutes, класс Mollicutes («нежная кожа»), порядок Mycoplasmatales.

Рис. 20. Клетка спирохеты. А. Протоплазматический цилиндр (ПЦ), обвит аксостилем, состоящим в данном случае из двух осевых фибрилл (АФ), каждая из которых на одном конце прикреплена к протоплазматическому цилиндру (ПП – прикрепительная пора). Фибриллы, идущие от разных концов клетки, перекрываются. Аксостиль и протоплазматический цилиндр окружены наружной оболочкой (НО). КСт – клеточная стенка; ПМ – плазматическая мембрана; ЦП – цитоплазма (Голт С., 1978). Б и В. Электронные микрофотографии поперечного среза (Б, 110 000 х) и всей клетки (В, 7 000 х) спирохеты из ротовой полости с несколькими осевыми фибриллами (Листгартен Г., 1964).

Из-за отсутствия клеточной стенки микоплазмы осмотически чувствительны и имеют разнообразную форму:

а) мелкие сферические или овоидные клетки размером 0,2 мкм (элементарные тельца) которые фильтруются через бактериальные фильтры;

б) более крупные шаровидные, размером до 1,5 мкм;

в) нитевидные, ветвящиеся клетки размером до 150 мкм.

Рис. 21. Микоплазмы, растущие в питательном растворе клетки возбудителя бронхопневмонии крыс; электронная микрофотография, 11 200 х (Клейнбергер-Нобель Е., 1955).

Микоплазмы не образуют спор, жгутиков, некоторые виды обладают скользящей подвижностью.

Размножаются путем бинарного деления шаровидных и нитевидных клеток, почкования и высвобождения множества элементарных телец, образующихся в нитях.

Для микоплазм характерна уникальная для прокариот потребность в стеролах (холестерине). Холестерин стабилизирует мембрану микоплазм. В инфицированных тканях микоплазмы являются паразитами мембран эукариотических клеток и способны персистировать на них долгое время.

Что касается энергии, то микоплазмы получают ее обычным для факультативных анаэробов способом, ферментируя углеводы или аминокислоты. Вследствие малого генома микоплазмы обладают ограниченными биосинтетическими способностями, и их приходится культивировать на питательных средах обогащенных липидами, белками, предшественниками нуклеиновых кислот. Растут медленно, колонии с плотным врастающим в среду центром, напоминающие «яичницу-глазунью» (темный центр и более светлая ажурная периферия). Размеры колоний мелкие, не превышающие 600 мкм.

Рис. 22. Колония М. salivarium. Типичный вид «яичницы-глазуньи» (плотный врастающий в среду центр и рыхлая периферия) (Burrows Textbook of Microbiology, 1985).

Большинство микоплазм являются безвредными комменсалами слизистых оболочек глаз, дыхательных, пищеварительных и мочеполовых путей человека.

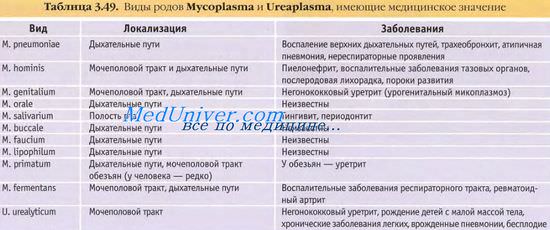

В патологии человека наибольшую роль играют несколько представителей рода Mycoplasma: M. pneumoniae, M. hominis, M. anthritidis и единственный вид рода Ureaplasma – U. urealyticum (названный так из-за уреазной активности). Патогенные микоплазмы вызывают заболевания (микоплазмозы) дыхательных, мочеполовых путей и суставов с разнообразными клиническими проявлениями. При лечении этих заболеваний следует помнить, что микоплазмы не чувствительны к бета-лактамным антибиотикам и другим лекарственным препаратам, угнетающим синтез клеточной стенки (из-за ее отсутствия у возбудителя).

Методы исследования. В световом микроскопе обнаруживаются лишь самые крупные формы микоплазм. В живом состоянии их изучают в темнопольном и фазово-контрастном микроскопе, ультраструктурные компоненты выявляют при помощи электронной микроскопии.

Источник

Строение микоплазм

Микоплазмы – безъядерные микроорганизмы.

Они являются внутриклеточными паразитами, вызывающими патологические процессы в организме человека.

Строение микоплазм имеет характерные особенности, благодаря чему их относят к отдельной группе микроорганизмов.

По своей морфологии и биологическим свойствам они занимают промежуточное место между бактериями, грибками и вирусами.

Микоплазмы – условно-патогенные микроорганизмы, они присутствуют в организме 50% населения сексуально активного возраста, не вызывая заболевания.

Однако при снижении иммунной реактивности и местного тканевого иммунитета они активируют свои патогенные свойства.

И становятся способными вызывать инфекционно-воспалительный процесс в мочеполовых путях или тканях легких (атипичная пневмония).

Каково строение микоплазм?

Особенность морфологии микоплазм

— это отсутствие полноценной клеточной стенки, которая есть у бактерий.

Вместо этого у них плазмолемма, или цитоплазматическая мембрана.

Она выполняет барьерную функцию, отделяя клетку и защищая ее органеллы от внешней среды.

Цитоплазматическая мембрана микоплазм чрезвычайно тонкая и рассмотреть ее можно лишь с помощью электронного микроскопа.

Плазмолемма микоплазм состоит из белково-липидных соединений, которые дают им возможность фиксироваться к клеткам хозяина.

Поэтому их называют внутриклеточными паразитами.

Кроме того, липопротеидный состав плазмолеммы представляет препятствие для воздействия на микоплазмы факторов иммунной защиты организма хозяина.

По этой причине микоплазменная инфекция трудно поддается медикаментозному лечению.

Еще одной яркой отличительной особенностью микоплазм является их выраженный полиморфизм, т.е. разная форма клеток.

Они могут иметь округлую, палочковидную, овоидную, нитевидную форму, иметь разветвления.

Деление микоплазм может происходить разными путями – с помощью почкования, бинарного деления или деления на фрагменты.

От вирусов микоплазмы отличаются тем, что могут проявлять выборочную восприимчивость к антибиотикам, а также расти на бесклеточных питательных культурах.

Кроме того, их отличает от вирусов одновременное наличие в клетке и ДНК, и РНК.

О микоплазме хоминис у мужчин

рассказывает подполковник

медицинской службы, врач

Ленкин Сергей Геннадьевич

Содержание данной статьи проверено и подтверждено на соответствие медицинским

стандартам врачем дерматовенерологом, урологом, к.м.н.

Ленкиным Сергеем Геннадьевичем

| Наименование | Срок | Цена |

|---|---|---|

| ДНК Mycoplasma hominis | 1 д. | 300.00 руб. |

| ДНК Mycoplasma genitalium | 1 д. | 300.00 руб. |

Каковы биологические свойства микоплазм?

Эти микроорганизмы отличаются чрезвычайной требовательностью к питательным средам.

Они могут расти на селективных средах (мясо-пептонный бульон, мясной агар и др.), содержащих экстрактивные вещества.

Продукты метаболизма микоплазм, образующиеся в процессе их жизнедеятельности и паразитирования, оказывают на клетки организма хозяина разрушающее действие (лизис, протеолиз, перекисное окисление).

Исходя из морфологии микоплазм и их биологических свойств, диагностика микоплазменной инфекции осуществляется путем их прямого выделения в биологическом материале.

Для этого используется бактериологическое, или культуральное, исследование на элективных питательных средах.

Посев позволяет не только вырастить и идентифицировать возбудитель.

Но и установить, к каким противомикробным препаратам он проявляет чувствительность.

Помимо бакпосева, для идентификации микоплазм используется метод ПЦР, позволяющий путем репликации фрагментов ДНК и РНК возбудителя выявлять его присутствие в исследуемом образце.

ПЦР-исследование является в данном случае скорее качественным.

Так как дает возможность выявить наличие микоплазм в организме, но не установить доподлинно, они ли являются причиной патологического процесса.

Установить точную причину патологии поможет исключение возбудителей других ИППП в материале.

При подозрении на микоплазмоз обращайтесь к автору этой статьи – венерологу в Москве с 15 летним опытом работы.

Источник

Микоплазмы особенности строения способы окраски

Микоплазмы — мелкие прокариоты, лишённые истинной клеточной стенки и не способные синтезировать её компоненты. Функции клеточной стенки у микоплазм выполняет трёхслойная ЦПМ.

Поэтому микоплазмы относят к отделу Tenericuies (буквально «нежнокожие») семейства Mycoplasmataceae класса Mollicutes (буквально «мягкокожие»), объединяющего микоплазмы, ахолеплазмы, спиронлазмы, анаэроплазмы и уреаплазмы.

Микоплазмы отличает полиморфизм, обусловленный отсутствием ригидной клеточной стенки. Микоплазмы образуют кокковидные, ветвящиеся, крупные многоядерные формы, а также псевдомицелий, обусловливающий их название [от греч. mykes, гриб, + plasma, нечто имеющее форму].

Микоплазмы размножаются бинарным делением, подобно большинству бактерий, особенно после образования мелких кокковидных образований (элементарные тельца, ЭТ) в нитевидных структурах.

Микоплазмы способны к почкованию и сегментации. Минимальной репродуцирующейся единицей считают ЭТ (0,7-0,2 мкм). Основной компонент клеточной мембраны — холестерин.

Микоплазмы не способны к образованию холестерина и утилизируют его из тканей или питательных сред, дополненных их внесением. По Граму окрашиваются отрицательно, но лучшие результаты даёт окраска по Романовскому-Гимзе.

Микоплазмы требовательны к условиям культивирования: в питательные среды необходимо вносить нативную сыворотку, холестерин, нуклеиновые кислоты, углеводы, витамины и различные соли. На плотных средах образуют характерные мелкие полупрозрачные колонии с приподнятым зернистым центром, придающим им вид «яичницы-глазуньи».

На средах с кровью некоторые виды микоплазм дают а- и бета-гемолиз. В полужидких средах микоплазмы растут по линии укола, формируя дисперсные, крош-коватые колонии. В жидких средах приводят к незначительному помутнению или опалесценции; некоторые штаммы способны образовывать тончайшую жирную плёнку.

У человека выделяют представителей родов Mycoplasma, Ureaplasma и Acholeplasma, включающих патогенные и сапрофитические виды.

Источник

Класс Микоплазмы

Mollicutes

Класс Микоплазмы (Mollicutes) – таксон фенотипической классификации бактерий. Единственный класс в типе Тенерикуты (Tenericutes). Объединяет прокариотные организмы не имеющие ригидной клеточной стенки. Класс микоплазмы включает один порядок Mycoplasmatales, в свою очередь подразделяющийся на три семейства Mycoplasmataceae, Acholeplasmataceae и Spiroplasmataceae [3] [4] [2] [1] .

Морфология

Микоплазмы – мелкие прокариотические организмы, полностью лишенные клеточных стенок. Клетки ограничены цитоплазматической мембраной. Для этой группы организмов характерен плеоморфизм. В культуре одного вида одновременно присутствуют кокковидные, эллипсовидные, дискообразные, грушевидные, палочковидные, спиралевидные, тонкие разветвленные и неразветвленные нитевидные формы. Нити могут ветвиться, образуя подобные мицелиальным структуры. Диаметр клеток варьирует от 0,1 до 10 мкм [4] [2] [1] .

Химические особенности

Представители класса Микоплазмы (Mollicutes) нечувствительны к пенициллину и его аналогам, а так же к другим антибиотикам (ампицилину, цефалоспорину) – ингибиторам клеточной стенки. Они неспособны синтезировать пептидогликан и его предшественников [4] [2] [1] .

В связи с отсутствием клеточных стенок микоплазмы чувствительны к лизису, вызываемому осмотическим шоком, детергентам, спиртам и специфическим антителам в комплексе с комплементом [4] [2] [1] .

Биология

Представители класса Микоплазмы (Mollicutes) – грамотрицательные организмы. Большинство – факультативные анаэробы, хотя встречаются строгие аэробы и облигатные анаэробы. Последние погибают в присутствии даже минимального количества минерального кислорода [1] .

Покоящиеся стадии неизвестны. Размножение идет различными способами: бинарным делением, почкованием, фрагментацией крупных нитей и тел. Последний способ сопровождается освобождением большого числа кокковидных форм. Репликация генома предшествует, но не обязательно синхронизирована с клеточным делением [4] [1] .

Микоплазмы обычно неподвижны. Некоторые виды обладают способностью к скользящему движению по поверхностям, покрытым жидкостями. Другие виды, клетки которых имеют форму спиральных нитей, обнаруживают подвижность изгибательного, вращательного и поступательного типов [1] .

Представители класса Микоплазмы разнообразны по физико-биохимическим особенностям. Для культивирования видов могут быть использованы искусственные бесклеточные среды различной степени сложности (от минеральных простых до сложных органических). Большинство видов для роста нуждаются в стеарине и жирных кислотах. Однако. есть виды способные расти только внутри организма-хозяина, откуда их возможно выделить только с использованием культуры клеток [1] .

Способы получения энергии у микоплазм различны. Описаны виды, получающие энергию за счет окисления или сбраживания органических соединений, за счет окисления неорганических соединений (марганца, железа) [1] .

Микоплазмы – сапрофиты, паразиты и патогены. Патогенные микоплазмы вызывают различные заболевания животных, человека, растений [1] .

Микоплазменная инфекция у животных и человека состоит из нескольких фаз. Первая фаза основана на способности микоплазм адсорбироваться на клетках организма-хозяина, что обусловлено общностью рецепторных участков на мембранах различных видов и разных типов клеток макроорганизмов. Различные виды адсорбируются на эритроцитах, макрофагах, мембранных структурах реснитчатого эпителия бронхов и трахеи людей, крупного рогатого скота, птиц и прочих организмов [1] .

В клетки микоплазмы проникают редко. В основном они действуют с поверхности клетки. Конечный эффект взаимодействия микоплазм и клеток организма-хозяина выражается в следующих симптомах:

- развитие острой инфекции, сопровождающейся видимыми изменениями, разрушением поражаемых клеток;

- развитие скрытой инфекции – изменение метаболизма и функции поражаемых клеток, нарушение нормального клеточного деления, хромосомные изменения [1] .

Характер взаимодействия фитопатогенных микоплазм с мембранами клеток растений-хозяев сходен с микоплазмами, патогенными или потенциально патогенными для животных и человека [1] .

Адсорбировавшиеся на мембранных элементах клеток-хозяев микоплазмы, извлекают из них необходимые питательные субстраты и влияют на генетический аппарат. Основные факторы патогенности фитопатогенных микоплазм – токсины, пероксид водорода, аммиак, ферменты. Основной факт патогенности – конкуренция с клеткой-хозяином за субстраты энергетического и белкового обмена. Для аргинин усваивающих микоплазм основной фактор патогенности – способность усваивать аргинин [1] .

Микоплазмозы, поражающие человека и животных, распространяются путем прямых контактов, а у птиц – через яйца. Фитопатогенные микоплазмы – типичные трансмиссивные патогенны. Для распространения им необходим переносчик. Основную роль в распространение микоплазмозов растений выполняют насекомые, в основном цикадки. Установлено более 60 видовцикадок-переносчиков. Одновременно установлена возможность передачи микоплазмозов механическим путем, с применением зараженного прививочного материала [1] .

Распространение

Класс Микоплазмы (Mollicutes) – широко распространен по всему миру. Фитопатогенные микоплазмы распространены в основных районах хлебопашества и овощеводства [1] .

Вредоносность

Класс Микоплазмы (Mollicutes) – объединяет сапрофитные, паразитические и патогенные организмы. Патогенные вызывают заболевания животных, человека, растений. Фитопатогенные микоплазмы вызывают столбуры (недоразвитость верхушки, усиление ветвления, курчавость листьев, позеленение лепестков, увядание), желтухи (пожелтение листьев и удлинение междоузлий), ведьмины метлы (недоразвитость верхушки, разрастание пазушных и дополнительных побегов), вырождения. По вредоносности микоплазмозы в большинстве относят к катастрофическим заболеваниям [1] .

Источник