Классификация методов прогнозирования. Оценка точности прогноза, построенного методом экстраполяции

Метод прогнозирования — это способ исследования объекта прогнозирования, направленный на разработку прогноза. В настоящее время существует около 150 методов прогнозирования, но практически используются около 20-30 основных методов.

Методика прогнозирования — это совокупность специальных приемов и правил разработки конкретных прогнозов. Прием прогнозирования — это математическая или логическая операция, направленная на получение конкретных результатов в процессе разработки прогнозов.

Классификация методов прогнозирования осуществляется по трем основным признакам:

- по степени формализации методов;

- по общему принципу действия;

- по способу получения прогнозной информации.

По степени формализации методы прогнозирования делятся на формализованные и интуитивные.

Формализованные методы используются в том случае, когда информация об объекте прогнозирования носит в основном количественный характер, а влияние различных факторов можно описать с помощью математических формул.

Интуитивные методы применяются тогда, когда информация количественного характера об объекте прогнозирования отсутствует или носит в основном качественный характер и влияние факторов невозможно описать математически.

В свою очередь эти две группы можно разделить по общему принципу деятельности и способу получения прогнозной информации. Формализованные методы подразделяются на методы экстраполяции и методы моделирования.

Экстраполяция — это метод научного исследования, который основан на распространении прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогнозирования.

К методам экстраполяции относятся метод скользящей средней, метод экспоненциального сглаживания, метод наименьших квадратов. Цель методов экстраполяции – показать, к какому состоянию в будущем может прийти объект, если его развитие будет осуществляться с той же скоростью или ускорением, что и в прошлом.

Методы экстраполяции достаточно широко применяются на практике, так как они просты, дешевы, и не требуют для расчетов большой статистической базы. Использование методов экстраполяции предполагает два допущения, которые в большинстве случаев характерны для экономических процессов:

- основные факторы, тенденции прошлого сохранят свое проявление в будущем;

- исследуемое явление развивается по плавной траектории, которую можно выразить, описать математически.

К методам моделирования относятся: методы информационного моделирования (патентный и публикационный), статистического моделирования, логического моделирования (прогнозной аналогии, «дерево целей»).

Методы информационного моделирования (или опережающего прогнозирования) были разработаны и впервые использованы для построения прогнозов, связанных с научно-техническим прогрессом (НТП). Они основаны на свойстве научно-технической информации предварять внедрение достижений НТП в практическую деятельность. В настоящее время эти методы применяются и при прогнозировании экономических процессов.

Методы прогнозирования по аналогии приемлемы в том случае, когда появление одного события сопровождается появлением другого и эта взаимосвязь носит устойчивый характер — характер закономерности. К таким методам относятся методы математической аналогии и исторической аналогии.

Метод «дерево целей» используется для прогнозирования сложных экономических процессов, систем, в которых возможно выделение многих структурных или иерархических уровней. Процедура построения «дерева целей» представляет собой формулировку генеральной цели прогноза с последующим разбиением ее на ряд подцелей 1-го уровня, который является результатом реализации подцелей 2-го уровня, и т.д. При этом разбиение генеральной цели происходит как бы из будущего в настоящее с установлением промежуточных событий и фиксацией причинно-следственных связей между ними.

«Дерево целей» формируется с помощью экспертов, причем при переходе от уровня к уровню состав экспертов меняется. При приближении к более высокому уровню остаются более крупные эксперты в конкретных областях.

Интуитивные методы прогнозирования применяются для тех процессов, которые невозможно описать математическими формулами. Использование данных методов дает возможность получить прогнозную оценку состояния развития объекта в будущем независимо от информационной обеспеченности. Сущность интуитивных методов заключается в построении рациональной процедуры интуитивно-логического мышления человека в сочетании с количественными методами оценки и обработки полученных результатов. Решение проблемы в этом случае базируется на обобщенном мнении экспертов.

Интуитивные методы прогнозирования делятся на индивидуальные и коллективные экспертные оценки. Индивидуальные экспертные оценки основаны на обобщении мнений отдельных экспертов, выраженных независимо друг от друга. К ним относятся: метод интервью, метод анкетного опроса, аналитический метод, метод написания сценария. Коллективные экспертные оценки базируются на получении объединенной оценки от всей группы специалистов-экспертов, выработанной при непосредственном контакте. К таким методам относятся метод Дельфи, метод «мозговой атаки», метод экспертных комиссий.

Оценка точности прогноза, построенного методом экстраполяции

Всякий прогноз должен иметь высокую точность, которая является важнейшей его характеристикой. Существует несколько способов оценки точности прогноза:

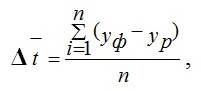

1. Cредняя абсолютная оценка:

|

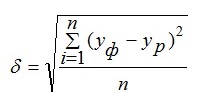

где Yф – фактическое значение исследуемого явления, Yр – расчетное значение исследуемого явления, n – число уровней временного ряда;

2. Cредняя квадратическая оценка:

|

Чем ближе к нулю первый и второй показатели, тем выше точность прогноза.

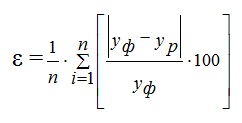

3. Cредняя относительная ошибка:

|

Интерпретация значений средней относительной ошибки для оценки точности прогноза представлена в следующей таблице:

| Средняя относительная ошибка (ε), % | Интерпретация |

|---|---|

| 50 | Точность неудовлетворительная |

Другие статьи по данной теме:

Список использованных источников

- Научно-методические рекомендации по вопросам диагностики социальных рисков и прогнозирования вызовов, угроз и социальных последствий. Российский государственный социальный университет. Москва. 2010;

- Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2001;

- Новикова Н.В., Поздеева О.Г. Прогнозирование национальной экономики: Учебно-методическое пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2007;

- Слуцкин Л.Н. Курс МБА по прогнозированию в бизнесе. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

2012 © Лана Забродская. При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна

Источник

Научная электронная библиотека

Громова Н. М., Громова Н. И.,

2.1 Классификация методов прогнозирования

В настоящее время, по оценкам ученых, насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования. Однако на практике используется в качестве основных 15-20. В существующих источниках представлены различные классификационные принципы методов прогнозирования.

Одним из наиболее важных классификационных признаков методов прогнозирования является степень формализации, которая достаточно полно охватывает прогностические методы. Вторым классификационным признаком можно назвать общий принцип действия методов прогнозирования, третьим — способ получения прогнозной информации.

Прежде чем перейти к детальному рассмотрению классификационных групп методов прогнозирования, необходимо определить понятие метода или методов экономического прогнозирования. Под ними следует понимать совокупность приемов и способов мышления, позволяющих на основе анализа ретроспективных данных, экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) связей объекта прогнозирования, а также их измерений в рамках рассматриваемого явления или процесса вывести суждения определенной достоверности относительно его (объекта) будущего развития.

Научно обоснованная классификация дает возможность увеличить число приемов (модификаций) на нижних уровнях классификации, куда могут быть внесены новые элементы. На рис.2.1 представлена классификационная схема методов прогнозирования.

По степени формализации (по первому классификационному признаку) методы экономического прогнозирования можно разделить на интуитивные и формализованные. Интуитивные методы прогнозирования используются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за значительной сложности объекта прогнозирования. В этом случае используются оценки экспертов. При этом различают индивидуальные и коллективные экспертные оценки.

Рисунок 2.1 Классификация методов прогнозирования

В состав индивидуальных экспертных оценок входят: метод «интервью», при котором осуществляется непосредственный контакт эксперта со специалистом по схеме «вопрос – ответ»; аналитический метод, при котором осуществляется логический анализ какой-либо прогнозируемой ситуации, составляются аналитические докладные записки; метод написания сценария, который основан на определении логики процесса или явления во времени при различных условиях.

Методы коллективных экспертных оценок включают в себя метод «комиссий», «коллективной генерации идей» («мозговая атака»), метод «Дельфи», матричный метод. Эта группа методов основана на том, что при коллективном мышлении, во-первых, выше точность результата и, во-вторых, при обработке индивидуальных независимых оценок, выносимых экспертами, по меньшей мере могут возникнуть продуктивные идеи.

В группу формализованных (детерминированных) методов входят две подгруппы: экстраполяции и моделирования. К первой подгруппе относятся методы: наименьших квадратов, экспоненциального сглаживания, скользящих средних, адаптивного сглаживания, авторегрессионного преобразования, гармонических весов; ко второй — структурное, сетевое, матричное и имитационное моделирование.

Рассмотренные классы интуитивных и формализованных методов схожи по своему составу с экспертными и «фактографическими» методами. Фактографические методы основаны на фактически имеющейся информации об объекте прогнозирования и его прошлом развитии, экспертные базируются на информации, полученной по оценкам специалистов-экспертов.

В класс экспертных методов прогнозирования входит метод эвристического прогнозирования (эвристика — наука, изучающая продуктивное, творческое мышление). Это аналитический метод, суть которого заключается в построении и последующем усечении «дерева поиска» экспертной оценки с использованием какой-либо эвристики. При этом методе осуществляется специализированная обработка прогнозных экспертных оценок, полученных путем систематизированного опроса высококвалифицированных специалистов. Он применяется для разработки прогнозов научно-технических проблем и объектов, анализ развития которых либо полностью, либо частично не поддается формализации.

Особое место в классификации методов экономического прогнозирования занимают так называемые комбинированные методы, которые объединяют различные другие методы. Например, коллективные экспертные оценки и методы моделирования или статистические и опрос экспертов.

В качестве информации используется фактографическая и экспертная информация.

При классификации методов прогнозирования необходимо иметь в виду, что содержательная систематизация методов прогнозирования должна определяться самим объектом прогнозирования, экономическими процессами развития и их закономерностями.

С точки зрения оценки возможных результатов и путей прогнозного научно-технического развития прогнозы можно классифицировать по трем этапам: исследовательскому, программному и организационному.

Задачей исследовательского прогноза является определение возможных результатов будущего развития и выбор из множества возможных вариантов одного или нескольких положительных результатов. Так, например, развитие средств вычислительной техники можно отразить в росте их быстродействия, увеличении объема памяти и диапазона логических возможностей.

Основная цель этого этапа состоит в раскрытии широкой гаммы принципиально возможных перспектив в виде одной или ряда научно-технических проблем, подлежащих решению в течение прогнозируемого периода.

Программный аспект прогноза заключается в определении возможных путей достижения желаемых и необходимых результатов; ожидаемого по времени реализации каждого из возможных варианта и степени достоверности в успешном достижении некоторого результата по тому или иному варианту.

Организационная сторона прогноза включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих достижение определенного результата по тому или иному варианту. В организационном аспекте исходят из представления о наличных экономических ресурсах и накопленном научном потенциале. Здесь должна быть сформулирована обоснованная гипотеза развития комплекса организационных параметров науки, дана вероятностная оценка рекомендуемой схеме распределения ресурсов и перспективам роста научного потенциала на прогнозируемый период.

Рассмотренные этапы научно-технического развития, как правило, выступают комплексно и находятся во взаимосвязи.

Источник