- Методика определения углекислого газа титрометрическим способом

- Методика определения углекислого газа титрометрическим способом

- 1. МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

- 1 Область применения

- 2 Нормативные ссылки

- 3 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы

- 4 Отбор проб

- 5 Подготовка к выполнению измерений

- 6 Выполнение измерений

- 7 Вычисление результатов измерений

- 9 Оформление и представление результатов измерений

- 10 Неопределенность измерений

- 11 Контроль качества результатов измерений

- 12 Требования безопасности

- 13 Требования к квалификации оператора

- 14 Условия выполнения измерений

- Приложение А

Методика определения углекислого газа титрометрическим способом

Занятие 10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА (УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА) В ВОЗДУХЕ

Цель занятия. Изучить методы определения диоксида углерода в воздухе животноводческих помещений.

Материалы и оборудование. I. Титрометрический метод: калиброванная бутылка с широким горлом на 1 л с пробкой, имеющей два отверстия, в которые плотно вставлены стеклянные палочки; бюретки; колба на 50 мл; резиновая груша или велосипедный насос для нагнетания воздуха в бутылку; барометр; термометр; раствор гидроксида бария, 1 мл которого способен поглотить 1 мг С02; раствор щавелевой кислоты, 1 мл которого соответствует 1 мг С02; 1%-ный спиртовой раствор фенолфталеина.

2. Метод Прохорова: шприц на 10 мл с набором игл и резиновой трубкой; пробирка для поглотительных сред или колбы на 30 мл; градуированная пипетка на 10 мл; 25%-ный раствор нашатырного спирта; 1%-ный спиртовой раствор фенолфталеина.

Общие сведения. Концентрацию вредно действующих газов в воздухе выражают в миллиграммах на литр (мг/л) или в миллиграммах на кубический метр (мг/м3). Встречаются и другие обозначения концентрации газов: в объемных процентах (об. %), т. е. число объемов в 100 объемах воздуха, например 1 мл в 100 мл; в промиллях (%о), т. е. число объемов в 1000 объемах воздуха, например 1 мл в 1 л. Эти единицы находятся между собой в следующем соотношении: 1 об. % = 10 %о.1 мг аммиака при нормальных условиях (0 ‘С и 760 мм рт. ст.) занимает объем 1,317 мл, а 1 мл имеет массу 0,7714 мг; 1 мг сероводорода при нормальных условиях занимает объем 0,65 мл, а 1 мл имеет массу 1,54 мг; 1 мг диоксида углерода при нормальных условиях занимает объем 0,509 мл, а 1 мл имеет массу 1,96 мг.

Для приведения объема воздуха (К^) к нормальным условиям (при 0 ‘С и 760 мм рт. ст.) используют формулу

где V — объем воздуха, приведенный к нормальным условиям, мл; V6 — объем исследуемого воздуха, мл; В — показания барометра в момент исследования, мм рт. ст.; 760 — нормальное атмосферное давление, мм рт. ст.; а — коэффициент расширения газов, равный 0,00366.7; I — температура воздуха в момент взятия пробы, ‘С.

Расчет по вышеприведенной формуле можно упростить. Если рассматривать выражение 1 + а/ как поправку на температуру, а выражение В/760 как поправку на атмосферное давление, то по табл. 11 находят соответствующий коэффициент (к), который умножают на объем исследуемого воздуха и получают цифровое значение, приведенное к нормальным условиям:

где V — объем исследуемого воздуха, мл; К— коэффициент.

В воздухе помещений при скученном содержании животных, неудовлетворительной работе вентиляционной системы и несистематической уборке навоза возрастает концентрация вредных газов, в частности СО,, в результате чего снижаются ус-тойчивость животных к болезням и их продуктивность. По содержанию С02 в воздухе помещений можно судить о санитарном состоянии помещений в целом.

Содержание занятия. Суть титрометрического метода состоит в поглощении диоксида углерода раствором гидроксида бария с последующим титрованием избытка последнего раствором щавелевой кислоты. По изменению титра гидроксида бария вычисляют концентрацию диоксида углерода во взятом объеме исследуемого воздуха.

Реакция между диоксидом углерода и реактивом:

Для определения навески гидроксида бария исходят из того, что относительная молекулярная масса гидроксида бария равна 315,5, а диоксида углерода 44. Следовательно, для приготовления раствора необходимо взять (315,5 : 44) 7,17 г гидроксида бария и растворить в 1 л дистиллированной или кипяченой воды, свободной от диоксида углерода.

Относительная молекулярная масса щавелевой кислоты равна 126, а диоксида углерода 44. Следовательно, 126 г щавелевой кислоты эквивалентны 44 г диоксида углерода. Для получения раствора надо взять навеску (126 : 44) 2,863 г щавелевой кислоты и растворить в 1 л дистиллированной воды.

В ходе анализа проверяют титр раствора чистого гидроксида бария. Для этого в колбу из бюретки наливают 20 мл раствора гидроксида бария, добавляют две капли раствора фенолфталеина и титруют раствором щавелевой кислоты до полного обесцвечивания. Затем проверяют титр использованного раствора гидроксида бария. Для этого в калиброванную бутылку набирают исследуемый воздух. Бутылку закрывают пробкой с двумя отверстиями, в которые плотно вставлены стеклянные палочки. При взятии пробы отмечают температуру и атмосферное давление воздуха. Перед анализом вынимают палочки и через одно из отверстий в пробке вливают в бутылку из бюретки 20 мл титрованного раствора гидроксида бария. Стек-лянные палочки снова вставляют в пробку. Раствор гидроксида бария в бутылке энергично встряхивают в течение 10 мин, чтобы он пришел в соприкосновение со всем объемом исследуемого воздуха (раствор мутнеет). После этого из пробки вынимают одну палочку и через отверстие добавляют в бутылку две капли раствора фенолфталеина, содержимое окрашивается в красный цвет. Вынув вторую палочку и вставив в отверстие конец бюретки с раствором щавелевой кислоты, титруют раствор до обесцвечивания. По разности между количеством миллилитров раствора щавелевой кислоты, израсходованным при первом и втором титрованиях раствора гидроксида бария, определяют содержание диоксида углерода в исследуемом воздухе.

Пример расчета. Предположим, что на титрование 20 мл раствора гидроксида бария было израсходовано раствора щавелевой кислоты в первый раз 22,7 мл, во второй раз 16,5 мл. Объем бутылки 1105 мл. Атмосферное давление 750 мм рт. ст., температура воздуха 10 °С.

По разности израсходованной щавелевой кислоты при первом и втором титрованиях определяют количество миллиграммов диоксида углерода, которое содержалось в бутылке, исходя из того, что 1 мл раствора щавелевой кислоты соответствует 1 мг диоксида углерода:

После этого массу СО, переводят в миллилитры, учитывая то, что 1 мг диоксида углерода при нормальных» условиях занимает объем 0,509 мл. Объем СО, в данном примере будет равен

Кроме того, объем воздуха в бутылке приводят к нормальным условиям посредством коэффициента (см. табл. 11) для упрощенного расчета

Затем составляют пропорцию

и определяют процентное содержание диоксида углерода в исследуемом воздухе

Метод Прохорова заключается в том, что водный раствор нашатырного спирта с фенолфталеином в присутствии диоксида углерода обесцвечивается.

Для анализа к 500 мл дистиллированной воды добавляют одну каплю 25%-ного раствора нашатырного спирта и несколько капель раствора фенолфталеина (до появления розового окрашивания).

В пробирку или колбу отмеривают градуированной пипеткой 10 мл указанного раствора. Шприцем набирают 10 мл атмосферного воздуха и через иглу в резиновой пробке вводят его в пробирку с раствором. Пробирку сильно встряхивают для поглощения диоксида углерода раствором. Затем вновь вводят 10 мл воздуха и жидкость взбалтывают. Так делают до тех пор, пока жидкость не обесцветится. Учитывают объем введенного воздуха.

После этого в пробирку, промытую дистиллированной водой, наливают свежий раствор и проводят аналогичное исследование воздуха помещения.

Содержание диоксида углерода в воздухе помещения (%) определяют по формуле

где 0,03 — содержание диоксида углерода в атмосферном воздухе, %; У0 — объем пропущенного через раствор нашатырного спирта с фенолфталеином атмосферного воздуха, мл; — объем пропущенного через раствор нашатырного спирта с фенолфталеином воздуха помещения, мл.

Следовательно, по обесцвечиванию раствора нашатырного спирта, включающего фенолфталеин, можно определить концентрацию диоксида углерода в воздухе помещения.

Пример расчета. Для обесцвечивания раствора нашатырного спирта с фенолфталеином в первую пробирку было введено 320 мл атмосферного воздуха, во вторую — 40 мл воздуха помещения. Подставив цифровые значения в формулу, определяют содержание диоксида углерода (%)

Максимально допустимые уровни диоксида углерода в помещениях для животных приведены в прилож. 3.

Источник

Методика определения углекислого газа титрометрическим способом

ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПИТЬЕВЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ, ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВЫЕ И ПРИРОДНЫЕ СТОЛОВЫЕ

Методы определения двуокиси углерода

Drinking medicinal, medicinal-table and natural-table mineral waters. Methods for determination of carbon dioxide

Дата введения 1992-07-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН научно-производственным объединением напитков и минеральных вод (НПО НМВ)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.08.91 N 1404

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Настоящий стандарт распространяется на лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды и устанавливает манометрический и титриметрический методы определения массовой доли растворенной двуокиси углерода.

1. МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

Метод основан на измерении равновесного давления в газовом пространстве укупоренной кронен-пробкой бутылки при определенной температуре.

1.2. Аппаратура, материалы

Термометр ртутный стеклянный лабораторный с пределами измерения 0 °С-100 °С и ценой деления 1 °С типа ТЛ по нормативно-технической документации (НТД).

Цилиндр 1-50 или 3-50 наливной по ГОСТ 1770 или аналогичный, обеспечивающий необходимую точность измерения.

Часы механические с сигнальным устройством по ГОСТ 3145 или других марок.

Устройство для определения давления в бутылках марки Ш4 ВУЖ с манометром класса точности 2,5 и пределом измерения 0,4 МПа (4 кгс/см ) или устройство типа АУГ.

Устройство типа АУГ (см. чертеж) состоит из пресса, в котором зажимается бутылка с минеральной водой. На верхней площадке пресса установлен манометр 1 по ГОСТ 2405 класса точности 2,5 и пределом измерения 0,4 МПа или другой манометр, обеспечивающий необходимую точность измерения. В манометр вмонтирована стальная полая игла 2, пронизывающая насквозь площадку пресса. На свободный конец полой иглы надевается резиновая уплотнительная прокладка 3. Внизу устройства находится подвижная площадка пресса 4, положение которой регулируется поворотным винтом 5.

1 — манометр; 2 — игла; 3 — уплотнительная прокладка; 4 — площадка пресса; 5 — винт

Чехол на бутылку из плотной ткани или кожи.

Аппарат универсальный для встряхивания жидкости в колбах и пробирках типа АВУ или других типов, обеспечивающих возможность встряхивания жидкости в бутылках.

Допускается применять импортное оборудование и посуду с техническими характеристиками не ниже отечественных аналогов.

1.3. Подготовка к испытаниям

1.3.1. Бутылку с минеральной водой полностью погружают в водяную баню и выдерживают 1 ч при температуре (25±1) °С.

1.3.2. По окончании термостатирования бутылку насухо вытирают, отмечают уровень воды в бутылке. Для обеспечения безопасности бутылку помещают в чехол.

1.4. Проведение испытания

1.4.1. Бутылку с минеральной водой закрепляют в устройстве для определения давления. Кронен-пробку прокалывают полой иглой, соединяя газовое пространство бутылки с камерой манометра.

1.4.2. Устройство, соединенное с бутылкой, встряхивают при помощи механического встряхивателя или вручную до установления постоянного давления на манометре. Отмечают показания манометра. При достижении необходимой герметичности в системе стрелка манометра в течение 2 мин должна оставаться неподвижной.

1.4.3. Устройство отсоединяют от бутылки и промывают его водой.

1.4.4. Для измерения газового пространства уровень воды в бутылке доводят до нанесенной метки, а затем цилиндром доливают воду до полного заполнения бутылки. Объем газового пространства равен объему воды, прилитой из цилиндра.

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Массовую долю двуокиси углерода ( ), %, вычисляют по формуле

где — показание манометра, МПа (кгс/см );

— коэффициент, зависящий от объема газового пространства, определяемый по табл.1.

Объем газового пространства, см

Коэффициент для бутылок вместимостью, дм

Объем газового пространства,

см

Коэффициент для бутылок вместимостью, дм

Источник

1 Область применения

Настоящий документ устанавливает титриметрический метод определения содержания свободной углекислоты в пробах питьевых и природных вод в диапазоне измерений от 5,0 до 300 мг/дм 3 .

Метод определения содержания свободной углекислоты включает три этапа:

1) определение общей кислотности;

2) определение свободной кислотности;

3) определение кислотности, обусловленной слабыми нелетучими кислотами.

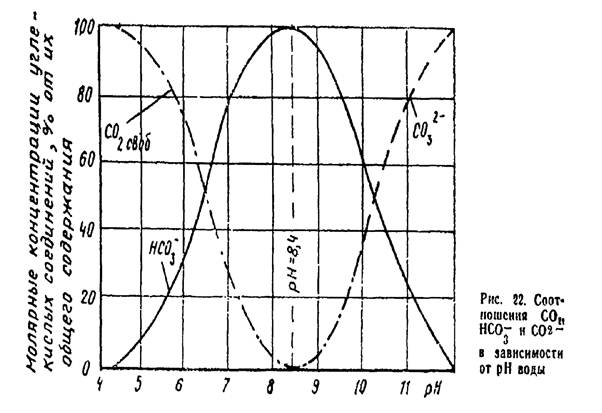

Содержание свободной углекислоты определяют по общей кислотности за вычетом свободной кислотности и кислотности, обусловленной слабыми нелетучими кислотами. Соотношение форм углекислоты от рН воды приведено в Приложении А.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 6709-72. Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 10733-98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия.

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 27752-88 Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы будильники. Общие технические условия.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические условия. Методы испытания.

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб.

ГОСТ Р 51593-2000 Вода питьевая. Отбор проб.

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецезионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

3 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, с ценой деления не более 10 мг и наибольшим пределом взвешивания не менее 500 г.

Термометр стеклянный лабораторный по ГОСТ 28498 с ценой деления 2 °С, с диапазоном измерений от 0 до 150 °С.

РН-метр с погрешностью измерения не более ±0,1 ед. рН.

Бюретки по ГОСТ 29251, 2 класса точности, номинальной вместимостью 2, 5, 10, 25 см 3 .

Пипетки градуированные по ГОСТ 29227.

Колбы мерные по ГОСТ 1770, 2 класса точности.

Цилиндры с носиком 2 класса точности или мензурки по ГОСТ 1770.

Часы любого типа, например, по ГОСТ 10733 или ГОСТ 27752.

Шкаф сушильный общелабораторного назначения, обеспечивающий поддержание температуры (105 ± 5) °С.

Электроплитки с закрытой спиралью по ГОСТ 14919.

Колбы конические по ГОСТ 25336, вместимостью 250 см 3 .

Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.

Стаканы химические по ГОСТ 25336.

Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, ч.д.а. или стандарт-титр, например, по ТУ-2642-001-0750062

Соляная кислота стандарт-титр, например, по ТУ 6-09-2540.

Фенолфталеин (индикатор), например, по ТУ-6-09-5360.

Спирт этиловый по ГОСТ 18300.

Допускается использование средств измерений, вспомогательного оборудования и реактивов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

4 Отбор проб

Общие требования к отбору проб по ГОСТ Р 51592 и ГОС Р 51593.

Для измерения содержания свободной углекислоты пробы воды отбирают в посуду из стекла или полимерных материалов вместимостью не менее 500 см 3 так, чтобы между слоем воды и пробкой не было воздушного пространства. Пробы не консервируют, к анализу приступают как можно быстрее, но не позднее, чем через 6 ч.

5 Подготовка к выполнению измерений

5.1 Приготовление растворов

5.1.1 Раствор гидроксида натрия молярной концентрации С (NaOH) = 15 моль/дм 3

Растворяют 625 г гидроксида натрия в 800 см 3 дистиллированной воды и оставляют раствор для осветления не менее, чем на 48 часов. Хранят раствор в плотно закрытом полиэтиленовом сосуде не более 6 мес.

5.1.2 Раствор гидроксида натрия молярной концентрации С (NaOH) = 0,1 моль/дм 3

Для приготовления 1 дм 3 раствора 6,6 см 3 раствора гидроксида натрия, приготовленного по 5.1.1, вносят в мерную колбу вместимостью 1 дм 3 и доводят до метки прокипяченной дистиллированной водой. Раствор хранят в сосуде с закрытой пробкой с хлор-кальциевой трубкой. Срок хранения — не более 1 мес. с еженедельным определением титра раствора.

В случае применения стандарт-титра (фиксанала) раствор готовят в соответствии с инструкцией по приготовлению. Раствор хранят в плотно закрытом полиэтиленовом сосуде. Срок хранения — не более 1 мес.

Поправочный коэффициент устанавливают по раствору соляной кислоты молярной концентрации С (НСl) = 0,1 моль/дм 3 .

5.1.3 Раствор гидроксида натрия молярной концентрации С (NaOH) = 0,01 моль/дм 3

Для приготовления 1 дм 3 раствора 100 см 3 раствора гидроксида натрия, приготовленного по п. 5.1.2, вносят в мерную колбу вместимостью 1 дм 3 и доводят до метки прокипяченной дистиллированной водой.

Поправочный коэффициент устанавливают по раствору соляной кислоты молярной концентрации С (НСl) = 0,01 моль/дм 3 .

Хранят раствор в плотно закрытом полиэтиленовом сосуде. Срок хранения — не более 7 сут.

5.1.4 Раствор соляной кислоты молярной концентрации С (НСl) = 0,1 моль/дм 3

Раствор готовят из стандарт-титра (фиксанала) в соответствии с инструкцией по приготовлению. Раствор хранят в плотно закрытом стеклянном сосуде. Срок хранения — не более 6 мес.

5.1.5 Раствор соляной кислоты молярной концентрации С (НСl) = 0,01 моль/дм 3

Для приготовления 1 дм 3 раствора 100 см 3 раствора соляной кислоты, приготовленного по п. 5.1.4, вносят в мерную колбу вместимостью 1 дм 3 и доводят до метки прокипяченной дистиллированной водой. Срок хранения — не более 3 мес.

5.1.6 Раствор гидроксида натрия молярной концентрации С (NaOH) = 0,02 моль/дм 3

Для приготовления 1 дм 3 раствора 200 см 3 раствора гидроксида натрия, приготовленного по п. 5.1.2, помещают в мерную колбу вместимостью 1 дм 3 и доводят дистиллированной прокипяченной водой до метки. Хранят раствор в плотно закрытом полиэтиленовом сосуде. Срок хранения — не более 7 сут.

5.1.7 Приготовление индикаторов

5.1.7.1 Раствор метилового оранжевого

Для приготовления 1 дм 3 раствора 0,5 г метилового оранжевого растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм 3 и доводят до метки дистиллированной водой. Срок хранения — не более 6 мес.

5.1.7.2 Раствор фенолфталеина

0,5 г фенолфталеина растворяют в 50 см 3 96 % этилового спирта и добавляют 50 см 3 дистиллированной воды. В раствор по каплям добавляют раствор гидрооксида натрия, приготовленный по 5.1.6, до появления слабой розовой окраски. Срок хранения — не более 1 года.

5.2 Установление поправочных коэффициентов растворов гидроксида натрия

В коническую колбу вместимостью 250 см 3 наливают 70 ÷ 80 см 3 прокипяченной дистиллированной воды, 10 см 3 соляной кислоты (VHCL), см 3 , добавляют 3 — 5 капель раствора фенолфталеина и титруют раствором гидроксида натрия, (VNaOH), см 3 , до бледно-розового окрашивания, не исчезающего в течение 10 ÷ 30 с. Титрование повторяют 1 — 3 раза. Из полученных результатов берут среднее. Поправочный коэффициент раствора гидроксида натрия вычисляют по формуле:

Значение поправочного коэффициента должно быть равным (1,00 ± 0,03). Если поправочный коэффициент выходит из указанных пределов, то раствор гидроксида натрия, соответственно, укрепляют или разбавляют. Поправочный коэффициент устанавливают при приготовлении растворов гидроксида натрия, но не реже 1 раза в неделю.

6 Выполнение измерений

6.1 Определение общей кислотности

В коническую колбу вместимостью 250 см 3 помещают мензуркой или цилиндром 100 см 3 исследуемой пробы, добавляют 5 ÷ 10 капель раствора фенолфталеина и титруют раствором гидроксида натрия, приготовленным по 5.1.2 или 5.1.3, до появления слаборозовой окраски, не исчезающей в течение 2 ÷ 3 мин.

Конечную точку титрования можно определить потенциометрически, проводя титрование до получения устойчивого значения рН = (8,3 ± 0,1).

Если при добавлении фенолфталеина к исследуемой пробе раствор сразу приобретает розовую окраску, отмечают, что углекислота отсутствует.

При необходимости определение общей кислотности повторяют следующим образом: в коническую колбу вместимостью 250 см 3 помещают 5 ÷ 10 капель раствора фенолфталеина, почти весь объем титрованного раствора гидроксида натрия, затем 100 см 3 исследуемой пробы, после чего дотитровывают по каплям до устойчивого розового окрашивания, либо до рН (8,3 ± 0,1) при потенциометрическом титровании.

6.2 Определение свободной кислотности

В коническую колбу вместимостью 250 см 3 помещают мензуркой или цилиндром 100 см 3 исследуемой воды, добавляют 3 капли раствора метилового оранжевого и титруют раствором гидроксида натрия, приготовленным по 5.1.2 или 5.1.3 до перехода окраски в золотисто-розовую.

Конечную точку титрования можно определить потенциометрически, проводя титрование до получения устойчивого значения рН = (4,5 ± 0,1).

Если при добавлении раствора метилового оранжевого к исследуемой пробе раствор становится желтым, отмечают, что свободная кислотность отсутствует (значение содержания свободной кислотности равно нулю).

6.3 Определение кислотности, обусловленной слабыми нелетучими кислотами

Оттитрованную по 6.2 пробу воды кипятят в течение 2 мин для удаления свободной двуокиси углерода, быстро охлаждают, добавляют 5 ÷ 10 капель раствора фенолфталеина и титруют раствором гидроксида натрия, приготовленным по 5.1.2 или 5.1.3, до появления устойчивого слабо-розового окрашивания. Конечную точку титрования можно определить потенциометрически, проводя титрование до получения устойчивого значения рН = (8,3 ± 0,1).

7 Вычисление результатов измерений

7.1 Значение общей кислотности, соб ммоль/дм 3 , вычисляют по формуле:

где С — молярная концентрация раствора гидроксида натрия, моль/дм 3 ;

K — поправочный коэффициент раствора гидроксида натрия;

VToб — объем раствора гидроксида натрия, пошедшего на титрование, см 3 ;

1000 — коэффициент массового пересчета;

V — объем пробы, взятой для определения, см 3 .

7.2 Значение свободной кислотности, ссв, ммоль/дм 3 , вычисляют по формуле:

где С — молярная концентрация раствора гидроксида натрия, моль/дм 3 ;

K — поправочный коэффициент раствора гидроксида натрия;

VTcв — объем раствора гидроксида натрия, пошедшего на титрование, см 3 ;

1000 — коэффициент массового пересчета;

V — объем пробы, взятой для определения, см 3 .

7.3 Значение кислотности, обусловленной слабыми нелетучими кислотами, сснк, ммоль/дм 3 , вычисляют по формуле:

где С — молярная концентрация раствора гидроксида натрия, моль/дм 3 ;

K — поправочный коэффициент раствора гидроксида натрия;

VTснк — объем раствора гидроксида натрия, пошедшего на титрование, см 3 ;

1000 — коэффициент массового пересчета;

V — объем пробы, взятой для определения, см 3 .

7.4 Значение содержания свободной углекислоты, у, мг/дм 3 , вычисляют по формуле:

где 44 — коэффициент пересчета.

7.5 При необходимости проверки приемлемости результатов измерения в условиях повторяемости (например, по требованию заказчика или в случае анализа сложных проб) получают два результата измерений содержания свободной углекислоты в пробах природных и питьевых вод по разделу 6 в условиях повторяемости.

Проверяют приемлемость результатов измерений, сравнивания расхождение между ними с пределом повторяемости (r для n = 2, таблица 2). Если полученное значение расхождения не превышает предела повторяемости, то за результат измерений содержания свободной углекислоты в пробе принимают среднее из двух полученных значений. В противном случае процедуру повторяют.

9 Оформление и представление результатов измерений

Результаты измерений содержания свободной углекислоты в анализируемой пробе в документах, предусматривающих их использование, представляют в виде:

где U — расширенная неопределенность, вычисленная по формуле:

где

10 Неопределенность измерений

Настоящая методика выполнения измерений обеспечивает получение результатов с расширенной неопределенностью, значения которой приведены в таблице 1.

Диапазон измерений содержания свободной углекислоты, у, мг/дм 3

Суммарная стандартная неопределенность,

Расширенная неопределенность, k = 2,

от 5 до 300 включ

11 Контроль качества результатов измерений

Контроль стабильности результатов измерений в лаборатории осуществляют, используя методы контроля стабильности стандартного отклонения повторяемости. Для этого используют приведенные к среднему значению результатов анализа значения расхождений (w‘) полученных результатов единичных измерений с1 и с2, которые сравнивают с рассчитанными при построений контрольных карт пределами предупреждения и действия

где UCL — пределы действия, UCLд = 3,686σr или

где σr — стандартное отклонение повторяемости результатов для значения у численно равного 1. Значение стандартного отклонения повторяемости приведено в таблице 2.

Диапазон измерений содержания свободной углекислоты, мг/дм 3

Стандартное отклонение повторяемости, σ r , %

Предел повторяемости, r , % ( n = 2)

от 5 до 300 включ.

Пример. За три дня получены результаты параллельных определений: 5,2 и 6,3 мг/дм 3 ; 23 и 25 мг/дм 3 ; 34 и 36 мг/дм 3 .

Значения расхождений наносят на контрольную карту.

Для расчета UCLп и UCLд из таблицы 2 берут σr = 9 %.

Расчет UCLп = 2,834∙0,09 = 0,26; UCLд = 3,686∙0,09 = 0,33, где 0,09 — абсолютное значение σr = 9 % для у = 1.

При неудовлетворительных результатах контроля, например, превышение предела действия или регулярное превышение предела предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в том числе проверяют работу оператора.

Периодичность проведения контроля стабильности результатов измерений устанавливают индивидуально для каждой лаборатории в соответствии с документами по внутрилабораторному контролю качества результатов анализа.

После внедрения МВИ в практику работы лаборатории при необходимости проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости, проводят межлабораторные сравнительные испытания с использованием данной методики для оценки стандартного отклонения воспроизводимости. Для расчета стандартного отклонения воспроизводимости используют ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002, пункт 7.4. Проверку приемлемости результатов измерений в условиях воспроизводимости осуществляют по ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, пункт 5.3.

12 Требования безопасности

При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.4.021.

При работе с электроустановками должны соблюдаться требования по электробезопасности по ГОСТ 12.1.019.

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

Исполнители должны быть проинструктированы о мерах безопасности при работе с нагревательными приборами. Организация обучения работающих безопасности труда производится по ГОСТ 12.0.004.

13 Требования к квалификации оператора

Измерения по методике может выполнять лаборант, имеющий навыки работы в химической лаборатории и освоивший данную методику.

14 Условия выполнения измерений

При подготовке к выполнению измерений и при их проведении необходимо соблюдать условия, установленные в руководстве по эксплуатации или паспортах средств измерений и вспомогательных устройств. Измерение объема воды производится при температуре от 15 до 25 °С.

Приложение А

Рисунок 1А

Соотношения форм производных угольной кислоты от рН воды.

В зависимости от рН воды углекислота встречается в ней в свободном состоянии в виде углекислого газа СО2, в виде бикарбонат-ионов НСО — 3 и карбонат-ионов СО 2- 3. При рН — 3 и при рН выше 10,5 — только ионы СО 2- 3.

Находящиеся в воде ионы НСО — 3, СО 2- 3 и углекислый газ связаны углекислотным равновесием

Часть свободной углекислоты, находящаяся в равновесии с бикарбонатами, называется равновесной. Она как бы связана с бикарбонатами и поэтому не вступает в химические реакции. Избыточная свободная (или иначе агрессивная) углекислота в отличие от равновесной является очень активной и реакционно-способной.

В водах открытых водоемов вследствие низкого содержания углекислоты в воздухе наличие агрессивной углекислоты маловероятно. В подземных водах содержание агрессивной углекислоты иногда бывает довольно значительным.

Центр Исследования и Контроля Воды

аккредитован в Системе аккредитации аналитических лабораторий (центров)

Госстандарта России, № Госреестра РОСС RU.0001.510045

Метрологическая служба аккредитована на право аттестации методик выполнения

измерений и проведения метрологической экспертизы документов, в том числе

применяемых в сферах распространения государственного метрологического

контроля и надзора,

№ Госреестра 01.00031-2002

195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 9

Факс (812) 542-72-38

о метрологической аттестации

методики выполнения измерений содержания свободной углекислоты

в пробах питьевых и природных вод

Методика выполнения измерений содержания свободной углекислоты в пробах питьевых и природных вод,

разработанная Центром исследования и контроля воды,

регламентированная в документе:

«Качество воды. Методика выполнения измерений содержания свободной углекислоты в пробах питьевых и природных вод. Титриметрический метод. ЦВ 1.01.17-2004»

аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96.

Аттестация осуществлена по результатам экспериментального исследования МВИ и метрологической экспертизы материалов по ее разработке.

В результате аттестации установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

Диапазон измерений содержания свободной углекислоты, у, мг/дм 3

Суммарная стандартная неопределенность,

Расширенная неопределенность, вычисленная с применением коэффициента охвата k = 2,

от 5 до 300 включ.

Дата выдачи свидетельства 22 октября 2004 года

Источник