Выполнение бокового удара левой рукой в голову.

Титулка

Семинарское занятие

«Средства и методы, используемые для формирования физической культуры человека»

План семинарского занятия:

1. Решение проблемных ситуаций, связанных с использованием методов строго регламентированных упражнений

2. Решение проблемной задачи по вопросу использования методов слова и средств наглядного воздействия

1. Курамшин, Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: Учебник / Ю.Ф. Курамшин. – М.: Советский спорт, 2007. – 463 с.

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры. Часть 1: учебник для вузов, изд. 2-е / Л.П. Матвеев. − М.: РИО РГУФК, 2002. – 173 с.

3. Менхин, Ю.В. Физическое воспитание: теория, методика, практика: учеб. Пособие. – М.: «СпортАкадемПресс», 2003. – 322с.

Решение проблемных ситуаций, связанных с использованием методов строго регламентированных упражнений

Проблемная ситуация № 1. Каждое двигательное действие осваивается в три этапа. На каждом этапе выделяют методы, с помощью которых задачи этапа решаются с большей степенью эффективности.

На начальном этапе обучения двигательным действиям широко применяется метод расчлененно-конструктивного упражнения. Чаще всего на данном этапе возникают противоречия между знанием общего набора упражнений и незнанием состава конкретных упражнений, предназначенных для использования их на каком-либо этапе обучения.

Задание. Определите состав конкретных упражнений, которые будут использоваться при обучении школьников технике метания малого (теннисного) мяча на дальность с применением метода расчлененно-конструктивного упражнения (можно на примере избранного вида спорта).

Решение.

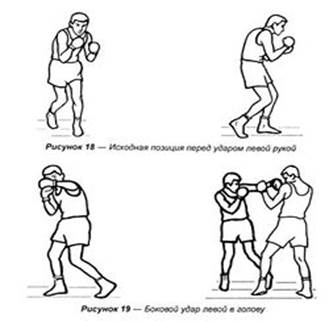

Выполнение бокового удара левой рукой в голову.

Боковые удары относятся к фланговым. В отличие от прямых (фронтальных), они выполняются во вращательном поступательном движении. Соответственно в первом и во втором случаях действуют различные механизмы включения мышц.

Во вращательно-поступательные движения при фланговых (боковых) ударах вовлекаются большие группы мышц, что является одной из причин увеличения показателя их силы [4].

Порядок выполнения: выполняется из классической позиции.

1. Мощное отталкивание обеими ногами от опоры в скачковом передвижении вперед (стопы разворачиваются на 45-60° направо). Одновременно со скачком осуществляется вынос полусогнутой руки (угол в локтевом суставе 90-120°) слева направо, параллельно опоре с вращением туловища. Рука при этом движется не самостоятельно, а только сопровождает поворот туловища до пересечения с воображаемой сагиттальной (переднезадней) плоскостью. Постановка ног на опору происходит одновременно или чуть раньше момента соударения кулака с целью. Положение кулака в момент соударения ‑ большим пальцем сверху, тыльной стороной вперед.

2. Сразу же после касания ногами опоры выполняются отталкивание ими назад и выход из дистанции боя. Туловище и рука при этом возвращаются на исходную позицию.

Рис. — Боковой удар левой в голову

Проблемная ситуация № 2. В процессе разучивания двигательных действий выделяют два основных методических подхода: 1) разучивание действия в расчлененном виде с последующим объединением частей в целостное действие. Методы, соответствующие этому подходу, называют «методами расчлененно-конструктивного упражнения»; 2) разучивание действия по возможности в целостном виде с избирательным вычленением отдельных деталей. Методы, типичные для этого подхода, называют кратко «методами целостного упражнения». Первый путь избирают, если разучиваемое действие (либо совокупность действий) поддается расчленению на относительно самостоятельные элементы, без существенного искажения их характеристик. В тех случаях, когда расчленение целостного приводит к изменениям самой сути движения и резкому искажению их структуры, выбирают второй путь. Структура целого вначале обычно упрощается за счет исключения отдельных, относительно самостоятельных деталей, которые по мере освоения основного механизма действия соединяются с ними и совершенствуются на фоне целостного выполнения.

Задание 1. Определите порядок расчленения целостного двигательного действия на примере избранного вида спорта (для первого пути).

Источник

Методы, направленные на обучение и совершенствование двигательных действий

В процессе освоения структуры двигательного действия применяются следующие методы:

1) методы целостного упражнения;

2) методы расчлененного упражнения;

Методы целостного упражнения– применяется на любом этапе обучения. Сущность его состоит в том, что техника двигательного действия осваивается с самого начала в своей целостной структуре без расчленения на составные части.

Этот метод преимущественно используется:

1) при разучивании простых упражнений (например, бег прыжковые упражнения, общеразвивающие упражнения и т. п.);

2) при освоении некоторых сложных действий, которые с методической точки зрения нецелесообразно изучать по частям;

3) при закреплении и совершенствовании двигательных навыков.

Целостным методом можно осваивать отдельные детали, элементы или фазы не изолированно, а в общей структуре движения, путём акцентирования внимания занимающихся на необходимых частях техники.

Методы расчленённого упражненияпредполагают разучивание упражнения по частям с последовательным объединением их по мере освоения в целостное действие. Этот метод применяется в следующих случаях:

1) при обучении координационно-сложным двигательным действиям, когда нет возможности изучить их целостно;

2) если упражнение производится так быстро, что при целостном выполнении нельзя изучить и усовершенствовать его отдельные части;

При применении расчленённого метода необходимо соблюдать следующие правила:

· необходимо расчленять разучиваемое действие без существенного искажения основных его характеристик;

· все выделенные элементы двигательного действия по мере их освоения затем сводятся в целостное действие;

· выделенные элементы надо по возможности осваивать в разных вариантах, тогда легче конструируется целостное действие.

В практике физического воспитания методы целостного и расчленённого упражнения часто комбинируют. Сначала приступают к разучиванию целостно. Затем осваивают отдельные элементы и в заключении возвращаются к целостному выполнению.

17. Расскажите о цели, задачах, средствах и методах, предупреждении и исправлении ошибок, о педагогическом контроле на первом этапе — этапе начального разучивания двигательного действия.

Цель — сформировать умение выполнять основу техники двигательного действия.

Задачи:

1) сформировать смысловое и зрительное представление о двигательном действии и способе его выполнения;

2) создать двигательное представление путём освоения структурных элементов изучаемого двигательного действия, на основании имеющегося у ученика двигательного опыта, а также при выполнении подводящих упражнений;

3) добиться целостного выполнения двигательного действия в общих чертах на уровне первоначального умения;

4) предупредить или устранить значительные искажения в технике двигательного действия.

Типичные средства и методы.Преподаватель, приступая к обучению своих учеников должен побудить их к сознательному, осмысленному отношению к предстоящему овладению новыми двигательными действиями, то есть сформировать у занимающихся положительную учебную мотивацию.

Решение задач на первом этапе осуществляется поочерёдно. Представления о технике у учеников формируются в результате прослушивания объяснения упражнения преподавателем, восприятия показываемых движений, просмотра наглядных пособий, анализа собственных мышечных и других ощущений, возникающих при выполнении движений.

В зависимости от особенностей и сложности изучаемой техники действия, физической подготовленности занимающихся, двигательное действие разучивается в целом илипо частям.

Если разучиваются относительно простые упражнения, или если расчленение действия искажает его суть, то ведущую роль играет метод целостного упражнения. При этом внимание занимающихся акцентируется на отдельные его детали. Большое внимание уделяют подводящим упражнениям и используют ряд частных вспомогательных методических приёмов.

Разучивая двигательное действие методом расчленённого упражнения, выделяются относительно самостоятельные элементы двигательного действия, которые осваиваются обучающимися поочерёдно и затем объединяются в целостное действие. Так поступают, если действие достаточно сложное и поддаётся разделению на составные элементы, без искажения его сути.

При начальном разучивании действия широко используют методические приёмы, облегчающие прочувствование двигательного действия и его элементов, соблюдение заданных параметров движений и контроль за ними. Состав таких методических приёмов и технических средств весьма обширен. Применяются следующие методические приёмы:

· введение в обстановку действия предметных и других ориентиров (разметки и предметные препятствия, указывающие направление, пространственные пределы движений, точки приложения усилий, а также применение звуколидеров, светолидеров, облегчающих соблюдение темпа и ритма движений);

· идеомоторное моделирование действия и его элементов (мысленное воспроизведение отдельных операций и действия в целом с опорой на психомоторные представления);

· использование естественных внешних условий и технических устройств, придающих дополнительный импульс или регулирующих параметры действий (подкидных мостиков при прыжках, «обучающих тренажёров» и т. п.), а также средств и методов срочной информации о параметрах совершаемых действий.

Построение нового, достаточно сложного двигательного действия в начальной стадии связано с немалыми затратами физических и психических сил. В любом случае оно требует повышенной концентрации внимания и мобилизации двигательно-координационных способностей, что относительно быстро вызывает специфическое утомление.

Наиболее благоприятные условия для обучения новым двигательным действиям, обеспечиваются в начале основной части занятия, сразу разминки.

Целесообразный объём нагрузки (число повторений упражнения) определяется возможностью повторить действие без ухудшения качества движений. Необходимо, чтобы интервалы отдыхас одной стороны, были достаточно продолжительными для восстановления работоспособности, а с другой стороны не были слишком продолжительными, при которых исчезает положительное последействие предыдущей попытки. Иначе говоря, как только в процессе повторения разучиваемого действия начинают из-за утомления возникать ошибки, ухудшается точность и другие качественные характеристики движений, следует прекратить его выполнение и перейти к решению других задач, связанных с выполнением хорошо освоенных упражнений.

Целесообразно при начальном разучивании действия возвращаться к нему в каждом очередном занятии и проводить такие занятия с относительно небольшими интервалами между ними.

Предупреждение и исправление ошибок. На этапе начального разучивания действия наиболее типичны следующие двигательные ошибки:

1) лишние, ненужные движения (не предусмотренные программой действия и не требующиеся для его выполнения);

2) искажение пространственных параметров движений (неточность их по направлению, амплитуде и т.п.);

3) отклонения от заданных временных и пространственно- временных параметров движений (несвоевременное начало следующих друг за другом движений, замедленность их, нарушение ритма движений);

4) излишние затраты мышечных усилий, закрепощённость, скованность движений.

Причины ошибок:

1) недостаточная подготовленность обучаемых к разучиванию данного двигательного действия (недостаточная степень развития силовых, скоростных качеств, гибкости и других физических способностей, небольшой фонд двигательных умений и навыков);

2) изъяны в информации, сообщаемой преподавателем при формировании ООД (её неполнота, искажённость в тех или иных моментах, недостаточная доходчивость для обучаемых) несовершенство методов её передачи);

3) искажённость воспринятой информации в результате неадекватного освоения её обучаемым, недостаточный самоконтроль;

4) негативное влияние факторов утомления, боязнь, неуверенность, повышенная возбудимость занимающихся;

5) неблагоприятные внешние условия выполнения действия (некачественное учебное оборудование и инвентарь, отсутствие технических средств обучения, неблагоприятные гигиенические и метеорологические условия).

Во всех случаях ошибочного выполнения действия необходимо в первую очередь вскрыть конкретные причины и устранить, прежде всего именно их (а не поверхностно подмеченные частные следствия). Необходимо указать обучаемому на ошибку, показать правильное исполнение и предоставить ученику дополнительные попытки овладеть правильным способом исполнения.

Педагогический контроль за становлением исполнения занимающимся двигательного действия ведётся на основе оценки отклонения выполняемых движений от заданных параметров. Эти отклонения выявляются преподавателем визуально (с опорой на вспомогательные ориентиры, разметку, предметы и т. д.). Объективизации таких визуальных оценок способствует использование в учебном процессе кино- и видеомагнитофонной записи и других современных технических средств.

Средствами, облегчающими самоконтроль, являются также различного рода ориентиры и предметные ограничители, как бы вынуждающие соблюдать заданные параметры движений (разметка площадки или зала, направляющие плоскости оборудования, набивные мячи, щиты и другие предметные препятствия, мешающие отклонениям от необходимых параметров движений и др.).

В целом можно считать, что задачи решены на первом этапе разучивания, если обучаемые более или менее ясно представляют его ориентировочную основу во всех ООТ и не допускают грубых ошибок в основных операциях, входящих в действие при его выполнении.

18. Расскажите о цели, задачах, средствах и методах, предупреждении и исправлении ошибок, о педагогическом контроле на втором этапе — этапе углублённого разучивания двигательного действия.

Цель— сформировать двигательное умение в объёме намеченных технических требований.

Задачи:

1) пополнить, углубить и конкретизировать знания обучаемых о технике изучаемого действия;

2) Усовершенствовать технику выполнения действия в точности движений во времени, в пространстве и по величине усилий, добиться их общей слаженности и ритмичности в составе целостного действия;

3) Повысить эффективность самоконтроля, добиться необходимой степени подконтрольности сознанию основных операций и целесообразной коррекции их по ходу выполнения действия.

Типичные средства и методы.Доминирующее место на этом этапе занимает практическое воспроизведение действия методом целостного упражнения.Расчленение действия для избирательной отработки деталей его техники применяется как вспомогательный технический приём.

Формы практического выполнения действия на этом этапе становятся разнообразнее. Наряду со стандартно-повторным упражнением вводятся определённые разновидности вариативного упражнения. При этом суть решаемой двигательной задачи сохраняется, изменяются лишь те или иные условия его выполнения, а также детали техники при точно заданных пределах варьирования. Например: бег по различной опорной поверхности, прыжки на разной высоте планки с варьированием усилий в отталкивании или частичном изменении способа преодоления планки и приземления и т. д. Такое направленное варьирование упражнения, способствует уточнению движений, отлаживанию механизмов их координации, совершенствованию действия в целом.

Применяются подводящие упражнения, которые готовят к освоению основного действия путём его целостной имитации, либо частичного воспроизведения в упрощённой форме. Подводящие упражнения обычно представляют собой элемент, часть, связку нескольких движений изучаемого действия.

Метод словесного воздействия изменяет свои формы. Ведущими становятся детализированное объяснение, аналитический разбор выполненных действий в сочетании с самостоятельным осмысливанием действия и работы обучаемого с инструкцией.

Шире, чем на первом этапе используются методы идеомоторного упражнения. Здесь они в сочетании с выполнением действия, объективным анализом и контролем могут играть большую роль в уточнении представлений о действии.

На втором этапе широко применяются средства и методы обеспечения наглядности, технические средства обучения. Демонстрация двигательного действия приобретает избирательно-аналитический характер, то есть проводится в единстве с анализом механизмов техники действия, операций, входящих в него и условий их выполнения. Применяются средства опосредованной наглядности: анализ соответствующих фрагментов кинограмм, видеозаписи и других наглядных пособий.

Дополнительные ориентиры, которые использовались на первом этапе, постепенно выводятся из обстановки действия, с тем, чтобы приблизить её к естественным условиям выполнения. Постепенно устраняется и облегчающая физическая помощь.

Для повышения точности движений и совершенствования их используются технические средства направляющего и корректирующего назначения (свето и звуколидеры, тренажёры и т. д.), задающие параметры движений, а также средства и методы срочной информации о параметрах совершаемых действий.

На втором этапе обучения двигательным действиям общий объём и интенсивность нагрузки, связанной с углублённым разучиванием действия возрастают. Число повторений упражненияв пределах отдельного занятия может достигать значительных величин, однако, число повторений нужно регламентировать, исходя из основного критерия – отсутствия ошибок. Как только ошибки начинают появляться в ходе упражнения, необходимо ограничить число повторений в рамках отдельного занятия. Интервалы отдыха между повторениями необходимо регламентировать по тем же критериям, что и на первом этапе.

Источник