Что такое майевтика: в чём ценность метода Сократа

Практикующий психолог. Педагог-психолог. Пишу о саморазвитии, о принятии.

Практикующий психолог, гештальт-терапевт. Закончила Тольяттинский Государ.

Майевтика – это приход к истине через диалог. Это Сократовский метод достижения знаний и самопознания, через наводящие вопросы.

Майевтика – это в каком-то роде психоанализ. А Сократа некоторые называют психоаналитиком того времени.

Сократ видел цель жизни в счастье. А, чтоб этого добиться, нужно открыть неизведанное, познать не открытое.

Диалог

Сократ строил диалог не просто так. Его вопросы имели особый порядок. Отвечая на них, оппонент как бы рисовал в своей голове смысловую картину. Медленно рассуждая и анализируя ситуацию, он доходил до истины.

Как построить диалог? Для этого нужно:

- Найти важное, центральное определение, с которым согласится клиент.

- Найти противоречия, используя иронию.

- Поставить под сомнение первоначальное определение.

- Наводящими вопросами поставить клиента в замешательство.

- Создать «вопрос-ловушку», в которую попадёт собеседник, но не догадается об этом.

- Найти выход из ситуации, сформировать новое определение или удостовериться в первоначальном.

Знания истины не присутствуют в каждом из нас. Она рождается в ходе диалога.

Подсознание

В человеческом подсознании можно найти много всего познавательного. Клад, который таит в себе информацию. Добраться до неё порой не может сам человек. Майевтика помогает раскопать эту ценность и вытащить её наружу.

Есть много блокаторов, которые не дают тебе проникнуть вглубь подсознания: эмоции, установки, реакции, страхи и травмирующие события. Все они как бы закрывают проход к самоанализу. Отвечая на наводящие вопросы, ты открываешь дверь за дверью и доходишь до истины самостоятельно.

С помощью такого метода, эта истина и знания становятся твоими. Их не навязывал кто-то посторонний, ответы на вопросы ты даёшь себе сам.

Не все вопросы подходят для этого метода. Они должны наталкивать на что-то собеседника, заставлять задуматься. Есть несколько типов вопросов, которые и по сей день используются в психологии. Они помогают найти верный путь и направить мысли в нужное русло.

- Рефлексия. О чем ты думал в этот момент? Почему ты принял такое решение? Ты уверен, что это верное решение? Что тебя подтолкнуло в тот момент? Это твоё решение или кто-то подсказал поступить именно так? Какие эмоции это вызывает у тебя?

- Исследование. В чём цель? Какие трудности могут возникнуть? Для чего это нужно? Какие ресурсы помогут в этом? Каких результатов добиваешься? Что ты получишь в итоге?

- Размышление. Согласен ли ты с этим утверждением? Что думаешь по этому поводу? Как поступил бы ты на его месте? В чем ты не согласен? Что нужно изменить? Что можно ещё сделать в этой ситуации? Есть ли выход из этой ситуации?

- Анализ. Есть ли другие пути решения? Какой путь наиболее верный, по твоему мнению? Что нужно сделать, чтобы повторить или не повторять результат? К каким результатам ведёт это решение?

Всегда ли нужен спор и дискуссия?

Для получения новых знаний, поиска истин – дискуссия будет отличным методом. В ходе такого диалога, можно ещё раз убедиться в правоте своего мнения или подвергнуть его сомнению.

Согласись, очень интересно дискутировать с умным, образованным человеком? Он выдвигает свои факты, свои доводы, а ты свои. С глупцом дискуссии не получится, только спор. А спорить с человеком, который безосновательно считает своё мнение единственно верным – бессмысленно.

Сократ использовал диалог для поиска ответов на вопросы, на которых нет единого мнения. Например: «в чём смысл жизни?». Для каждого он свой, но есть ли единый смысл для всех людей в целом?

Вы можете спорить или дискутировать с собеседником, но вряд ли придёте к единому мнению на этот счет. В таких вопросах есть смысл вести диалог с самим собой. Ведь этот ответ нужен тебе лично. Переубеждать кого-то на этот счет – нет смысла. У вас разная жизнь, разные цели, разные ресурсы. А дружить и существовать вместе можно и с разными целями.

Другое дело, если это твоя вторая половинка. Но и тут встаёт вопрос: как жить с разными целями? Разве это семья, когда супруги видят смысл жизни совершенно разным?

Тут важно понимать, насколько он разный. Если абсолютно противоположный, то возникает вопрос: как вы сошлись? Люди ищут друг друга по схожим интересам и увлечениям, строят семью, когда понимают, что их цель едина и направлена в одну сторону. Иначе это будет перетягивание каната. И кто-то один его все-таки перетянет. Либо ты пойдешь по его дороге, либо он по твоей. Но будет ли это счастливым браком? Если человек мечтал о путешествиях, а ты о детях? И в один момент тебя убедили, что дети не нужны. Или вы стали родителями, а муж совершенно этому не рад.

Нужен ли здесь спор или дискуссия? Может, хватит внутреннего диалога, чтобы понять свой смысл и сравнить со смыслом супруга? А после сделать выводы, насколько вы сможете существовать вместе.

Майевтика в психотерапии

Естественно, этот метод применяется в психотерапии. Задача психотерапевта – откопать ответы на вопросы в клиенте. Он сам должен найти выход из ситуации, а психотерапевт, как и Сократ, являются лишь проводниками и помощниками.

Метод не будет работать, если:

- Клиент не понимает сути вопросов. Бессмысленно задавать вопросы, на которые у клиента нет ответов. Например, нет смысла спрашивать у молодого человека, что он будет делать в старости и какие эмоции при этом испытывать. Все вопросы должны быть на тему «здесь и сейчас».

- Клиента возвращают к тому, что и так известно. Спрашивать о том, что человек говорит в данный момент – бессмысленно. А вот узнать его отношение к тому, о чем он не стал говорить, имеет больший смысл. Если он вовремя выкрутился, увернулся от ответа, скрыл за эмоцией своё мнение на этот счет – это знак, что нужно копать сюда.

- Уводить в общее. Клиент часто говорит абстрактно и обобщенно. Например: «в моей жизни все плохо». Нужно подвести его к конкретному «плохо». Что именно? Разве здоровье близких – плохо? Любящий муж – плохо? Любимая работа — плохо?

- Навязывать свою точку зрения. Цель психотерапевта – помочь найти конкретное решение для клиента, которое подойдет именно ему. Причём ценности психотерапевта и клиента могут быть разными, но это не даёт право склонять второго к верному и правильному решению. Для каждого из нас «правильное» своё.

В чем смысл майевтики?

Самое главное в этом методе – помочь собеседнику найти ответы на его вопросы. При этом важно:

- Не направлять в правильную сторону.

- Не склонять к своему мнению.

- Помогать. Идти рядом как наставник.

- Задавать правильные вопросы, конкретные. Не все виды вопросов подходят для диалога.

- Ориентироваться на ответы собеседника. Быть гибким. Строить новые вопросы в зависимости от ответов и пути собеседника.

Этот метод подходит для людей, стремящихся осознать истину, найти ответы на вопросы, разрешить внутренние конфликты. В быту вести такой диалог нет смысла. Скорее всего, он превратится в спор и ничем полезным не закончится для обоих собеседников.

Невозможно направить того, кто не хочет никуда двигаться. Ты можешь тянуть его за руку, толкать, уговаривать. Но, если человек, твердо стоит на своем, то сдвинуть его с этой точки практически невозможно. Максимум, он сделает пару шагов вперед, а потом вернётся.

Источник

Майевтика и некоторые другие идеи Сократа

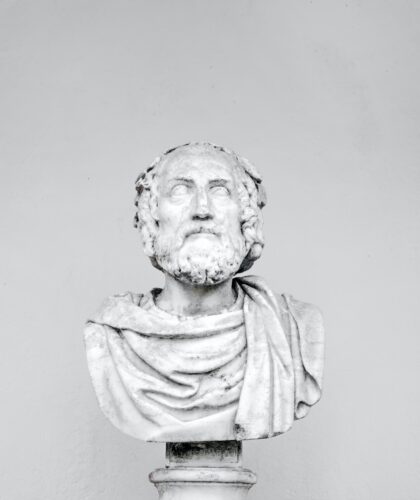

История философии полна огромного количества поистине выдающихся фигур. Однако ни одна из них не снискала такой популярности и известности, как фигура древнегреческого мыслителя Сократа. Уже для своих современников он являлся олицетворением мудрости, для которого превыше всего была истина. Сегодня мы расскажем вам немного о личности самого Сократа, а также поговорим о его идеях и разработанном им методе познания под названием «майевтика». Итак, обо всём по порядку.

Немного о Сократе

Сократ был первым афинским философом и происходил из дема (территориального округа) Алопека, который входил в Афинский полис и находился неподалёку от столичного города Аттики. Отцом Сократа был ремесленник-камнетёс по имени Софрониск, а матерью – повивальная бабка Финарета.

Когда Афины воевали со Спартой, Сократ был доблестным воином и успел принять участие в нескольких сражениях, последнее из которых проходило в 422 году до н.э. при Амфиподе. Это был первый период войны, и он закончился поражением афинян. Во втором периоде Сократ участия уже не принимал, однако он всё равно затронул Сократа, когда в 406 году до н.э. афиняне смогли одержать победу над спартанцами, но не смогли похоронить павших в бою по причине сильнейшей бури. Победители были отданы на суд Пятисот, но Сократ, являясь в то время заседателем в Совете (пританом булэ), выступил против судебного мероприятия. Остальные члены Совета проигнорировали Сократа и казнили восьмерых стратегов.

Последовавшая за поражением Афин в Пелопонесской войне Тирания тридцати тиранов Сократа не коснулась. Но в то время, вновь являясь членом Совета, Сократ не стал принимать участие в расправе правителей над одним благочестивым афинянином, отчего уже тогда начал наживать себе недоброжелателей. И подобных фактов было немало.

Сократ честно исполнял свои обязанности, подобные которым исполняли все свободные жители Афин, хотя к активной общественной деятельности он не стремился. Его жизнь была жизнью философа – она была непритязательной. Сократ почти не принимал участия в жизни своей семьи и его жена и три сына не знали, что такое супружеская и отцовская забота. В своё свободное время Сократ занимался только тем, что беседовал и дискутировал на разные темы, а также обучал на безвозмездной основе своих учеников.

Примечание редактора: Сократ при своей жизни не написал ни одной книги. О его философских позициях мы знаем из трудов Ксенофонта, Платона, Аристофана, Аристотеля и других мыслителей, поэтому вероятно некоторые утверждения могут быть спорными, исходя из особенностей изложения каждого конкретного «пересказчика».

«Я знаю только то, что ничего не знаю»

«Я знаю только то, что ничего не знаю» — это одно из любимых выражений Сократа, отражение его позиции. Оно означает, что, каких бы высот человек не достиг в своих рассуждениях, он не желает оставаться на месте и продолжает идти вперед, не обманывая себя тем, что, якобы, нашёл истину.

Здесь будет уместно напомнить, что у Сократа были как и сторонники, восторгавшиеся им, так и враги, его ненавидевшие. Более всего ненавидели Сократа софисты, сделавшие своей профессиональной деятельностью говорить о том, что верно, а что – нет, ведь человек, покусившийся на их самодовольство, сначала воспринимался ими как беспокойный горожанин, а в итоге, как преступник, который заслуживает смерти.

Первым обвинением против Сократа можно назвать постановку комедии Аристофана «Облака», где Сократа изображали профессионалом «кривых речей». А позже против него был написан довольно объёмный текст, автором которого явился Мелет, где Сократ обвинялся в том, что он не признаёт общепризнанных богов, вводя своих, и развращает молодёжь. Мелет требовал смерти философа.

Другие философы, бывшие современниками Сократа, не могли простить ему его ошеломительной иронии над человеческой глупостью, его яркое противопоставление себя обществу, а также пророчества о том, что после его смерти, к которой они же его и приговорили, всех их постигнет кара ещё более суровая. Сократа осудили и приняли решение казнить, однако он, имея возможность совершить побег и уйти в изгнание, отказался от этого. Судебный процесс по делу Сократа был в подробностях описан Платоном и Ксенофонтом в их произведениях со схожими названиями «Апология Сократа», а процесс и обстоятельства казни позже описал Платон в диалоге «Федон».

«Познай самого себя»

Данное изречение, являющееся формулой мудрости, было известно ещё до Сократа, но закреплено было именно за ним. И этому есть объяснение: до Сократа ещё не один мыслитель мира античности не делал направление самопознания сутью своего учения и основополагающим принципом своей деятельности.

Смысл этой позиции заключается в том, что никакие навыки и знания не являются гарантией благополучия и счастья, т.к. всё это имеет значение и смысл только в зависимости от того, насколько познано добро и зло. Причём, даже их познание не станет благом, если не приводит к успокоению души. Изречение «Познай самого себя» олицетворяло для Сократа признание души человека как руководящего начала в нём и призыв к осознанной и духовной жизни.

Если же говорить о нравственности, то, согласно Сократу, она является индивидуальной и автономной. Истинно нравственный поступок может быть совершён только осознанно и по собственному желанию. Если же человек поступает хорошо лишь по причине общественных норм, то этот поступок не может быть нравственным, т.к. вызван он не собственным порывом, а желанием сделать так, как принято. Исходя из этого, за норму нравственности Сократ берёт индивидуальность в добром деянии и его независимость от мнения социума. Древнегреческий философ был глубоко убеждён, что благая жизнь, добродетель и самосовершенствование возможны только на пути морального и интеллектуального проникновения внутрь своего существа.

Майевтика

Сократом был разработан особый метод познания, основывающийся на таких понятиях как «майевтика» и «ирония», и строящийся на комплексе последовательных вопросов, отвечая на которые собеседник должен прийти к конфликту с самим собой, и далее – к осознанию собственного невежества. В результате перед нами оказывается то, что в философской науке называется «сократовской иронией», а затем и сама майевтика, называемая Сократом «повивальным искусством» — искусством преодолевать противоречия для того чтобы найти истину.

Понятие «майевтика» происходит от греческого слова «maieutike», означающего «повивальное искусство». Оно является своего рода метафорой, посредством которой Сократ раскрывал смысл своей модели философствования, где сократический диалог противопоставляется софистическому.

Сократ рассматривал майевтику как вид повивального искусства, которое он унаследовал от своей матери, но с той лишь разницей, что от бремени он помогал избавиться не женщинам, а мужчинам, которые рождали не детей, а знание. Самому себе же он отводил в этом процессе очень небольшую роль, настаивая на том, что сам он ничему научить не может, но любой может с его помощью произвести то, чем сам чреват.

Более развёрнуто метод майевтики был описан Платоном. Он говорил, что его повивальное искусство сродни акушерству, но отличается от него тем, что мыслитель принимает у мужчин роды души. Главным умением он называл правильное распознавание и отделение рождающихся в неокрепших душах лживостей и фантазмов от реальных, здоровых и живых вещей.

На деле майевтика выглядела примерно так: после того как известный человек или политический деятель произносил свою речь, Сократ начинал задавать ему вопросы. Интересно то, что вначале он хвалил и всячески превозносил собеседника, говорил ему множество лестных слов и уверял, что он с лёгкостью ответит на простейшие вопросы. Затем он задавал первый простейший, на первый взгляд, вопрос и дожидался, пока собеседник на него ответит. После он задавал следующий вопрос и снова ждал ответа. Далее он задавал новый вопрос, и всё это заканчивалось тем, что, отвечая на последний вопрос, собеседник Сократа противоречил тому ответу, который он дал в самом начале. В итоге взбешённый собеседник спрашивал философа, знает ли он ответ на свой вопрос. Сократ, пребывая в совершенно спокойном состоянии, отвечал на это, что он ничего не знает, а затем мирно удалялся.

Заключение

Некогда у одного известного дельфийского оракула поинтересовались, существует ли на свете человек мудрее Сократа. Оракул сказал, что такого человека нет. Когда Сократ об этом узнал, он был очень удивлён, а также ответил, что знает только то, что ничего не знает. Ещё он добавил, что из бесед с множеством людей, которых он считал умнейшими среди всех, он сделал вывод, согласно которому, «мудрым оказывается только бог», и что бог своим прорицанием, которое он дал посредством оракула, «указывает на то, что человеческая мудрость ничего не стоит». И в конце Сократ уточнил, что, скорее всего, бог говорил не о нём – Сократе, но лишь воспользовался его именем в качестве примера, в действительности, желая сказать, что наиболее мудрым является тот человек, который подобно Сократу, знает только то, что ничего не знает.

Источник