Метод линейных пересечений как способ лихеноиндикации

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||||||||||||||||||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||||||||||||||||||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||||||||||||||||||||

| Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Покрытие, % | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-80 | 80-100 |

После описания большего количества (десятков, сотен) площадок вычисляются средние значения ИП для каждого дерева и для местообитания с более или менее гомогенным фоном загрязненности. Значения ИП колеблются между 0 и 10. Чем больше значение ИП, тем более загрязнен воздух в соответствующем местообитании.

Более простым методом, не требующим данных о классе полеотолерантности лишайников, является использование индекса чистоты атмосферы:

где Qi — экологический индекс определенного вида (или индекс токсифобности, или индекс ассоциированности), Fi — комбинированный показатель покрытия и встречаемости, n — количество видов.

Показатель Q характеризует количество видов, сопутствующих данному виду на всех площадках описания в гомогенном по степени загрязненности местообитании. Если, например, на 100 площадках вместе с видом А растет 10-20 видов (включая искомый вид), а среднее число сопутствующих видов 13,5, то Q этого вида и есть 13,5. Чем больше показатель Q, тем данный вид более полеофобный, чем выше показатель ИАЧ, тем чище воздух местообитания. ИАЧ сильно зависит от видового разнообразия (Пчелкин, Боголюбов, 1999).

Применяемый комбинированный показатель покрытия и встречаемости 5 — балльный:

1 — вид встречается очень редко и с очень низким покрытием,

2 — редко или с низким покрытием,

3 — редко или со средним покрытием на некоторых стволах,

4 — часто или с высоким покрытием на некоторых стволах,

5 — очень часто и с очень высоким покрытием на большинстве стволов.

Во время исследования следует избегать загущенных лесопосадок, очень тенистых парков, где для лишайников недостаточно света.

Существует множество модификаций индекса чистоты атмосферы, наиболее простые из которых следующие:

или

где Q – экологический индекс, определяемый как среднее число сопутствующих видов, включая искомый; F – показатель встречаемости каждого вида; C – показатель покрытия каждого вида. Несмотря на некоторую субъективность ряда параметров, в условиях заметного градиента загрязнения индекс дает хорошие результаты.

Используя индекс чистоты атмосферы легко составить карту зон загрязнения. Для этого участки с одинаковыми значениями индекса соединяют изолиниями.

Для исследований необходимо увеличительное стекло, так как многие виды лишайников, особенно накипные, довольно трудно разглядеть.

Водоросли

(описания отделов и родов водорослей, а также описания и изображения видов водорослей смотрите в разделе Водоросли России)

Использование планктона, перифитона и бентоса в биоиндикационных исследованиях

Один из основных показателей — индекс сапробности используется для того, чтобы определять органическое загрязнение водоемов. Он характеризует зоны, различающиеся по количеству неразложившегося белка, по наличию или отсутствию кислорода, по наличию или отсутствию сероводорода.

На основании этого их делят на полисапробные (неразложившийся белок, много сероводорода) — эта зона характерна для очистительных прудов. Для этой зоны характерны водоросли: эвгленовые, некоторые синезеленые, из зеленых — хлорелла и т.д.

Следующая зона — мезосапробная. В ней неразложившегося белка мало, сероводород есть, но в небольших количествах, кислорода достаточно. Эта мезосапробная зона подразделяется на альфа- и бета- мезосапробные подзоны. Альфа-мезосапробная подзона — ближе к полисапробной зоне, а бета- ближе к олигосаробной зоне. Олигосапробная зона — нет неразложившегося белка, нет сероводорода, много кислорода. Олигосапробная зона — это горные речки, ручьи, олиготрофные озера.

Основная масса городских водоемов входит в бета-мезосапробную подзону. Для определения зоны, чтобы не считать белок, сероводород, кислород, используют индекс сапробности. Этот индекс — дробь, где в числителе — сумма произведений отдельных сапробных индексов отдельных водорослей (эти индексы известны — есть шкалы) на частоты встречаемости этих видов. Частоты встречаемости — от 1 до 9. Где 1 — водоросль встретилась один раз во всей пробе. 9 — цветение водоема.

Сапробные индексы для каждого вида водорослей — есть унифицированные методы определения качества вод. Например, диатомовые водоросли, где они встречаются и какому виду какой индекс сапробности соответствует, т.е. из этих шкал берутся индексы сапробности отдельных видов. Индекс сапробности для отдельных видов — это сапробный индекс, а индекс саробности характеризует качество воды. Если индекс сапробности укладывается в границы от 0 до 1,5, то это олигосапробная зона; если индекс сапробности укладывается в интервал от 1,5 до 2,5 — то это бета-мезосаробная зона (или подзона); от 2,5 до 3,5 — это альфа-мезосапробная подзона; больше 3,5 — полисапробная зона. Для каждой зоны: олигосапробная зона (качество воды 1 — 1-й класс вод, т.е. очень чистая вода), бета-мезосапробная зона — умеренно загрязненная вода; альфа-мезосапробная зона — загрязненная вода; полисапробная зона (5-6-й классы) — грязные воды. В принципе после полисапробной зоны есть еще ряд зон — очень грязные, но в основном используют 4 зоны.

Этот индекс — по Пантле-Буку в модификации Сладичека. Альголог Сладичек занимался унифицированными методами определения качества вод. Он работает как на планктоне, так и на перифитоне. Но надо иметь ввиду, что планктонные водоросли дают как бы сиюминутную характеристику, а перифитон, как прикрепленные к субстрату и находящиеся на одном и том же месте, характеризуют состояние водоема, дают как бы сглаженную характеристику.

К числу бентосных (донных) водорослей относятся водоросли, приспособленные к существованию в прикрепленном состоянии на дне водоемов и на разнообразных предметах, живых и мертвых организмах, находящихся в воде. Иногда водоросли, растущие на предметах, введенных в воду человеком (суда, плоты, буи) относят к перифитону. Выделение этой группы обосновывают тем, что входящие в ее состав организмы живут на предметах, большей частью находящихся в движении или обтекаемых водой. Кроме того, эти организмы удалены от дна и, следовательно, находятся в условиях иного светового и температурного режимов, в других условиях поступления биогенных веществ. Иногда выделение перифитона обосновывают еще и практическими соображениями: это обрастания, которые могут причинять практический ущерб — уменьшать скорость судов, засорять водозаборные отверстия и трубопроводы.

Следует сказать, что обогащение водоема биогенными веществами повышает продуктивность не только фитопланктона, но и других водных сообществ, до рыб включительно, и его следовало бы рассматривать как благоприятный с экономической точки зрения процесс. Однако во многих случаях стихийное антропогенное обогащение водоемов первичными питательными веществами происходит в таких масштабах, что водоем как экологическая система оказывается перегруженным биогенами. Следствием этого является чрезмерное бурное развитие фитопланктона («цветение» воды), при разложении которого выделяется сероводород или другие токсические вещества. Это приводит к гибели животного населения водоема и делает воду непригодной для питья. Нередки случаи и прижизненного выделения водорослями токсических веществ. В пресноводных водоемах чаще всего это наблюдается при массовом развитии сине-зеленых водорослей, в частности, видов рода микроцистис (Microcystis). В морских водах отравление воды нередко вызывается массовым развитием мелких жгутиковых. В таких случаях вода иногда окрашивается в красный цвет, отсюда и название «красный прилив».

Понижение качества воды в результате антропогенной перегрузки водоема биогенными веществами, вызывающими чрезмерное развитие фитопланктона, принято называть явлением антропогенной эвтрофикации водоема.

Следует иметь ввиду, что температурный оптимум у разных видов не совпадает, чем и опредляется смена видового состава по сезонам, так называемая сезонная сукцессия видов.

Общая схема годового цикла фитопланктона в озерах умеренных широт имеет следующий вид. Зимой подо льдом (особенно когда лед покрыт снегом) фитопланктон почти отсутствует в связи с недостатком солнечной радиации. Вегетационный цикл фитопланктона как сообщества начинается в марте-апреле, когда солнечная радиация достаточна для фотосинтеза водорослей даже подо льдом. В это время бывают довольно многочисленные мелкие жгутиковые — криптомонас (Cryptomonas), хромулина (Chromulina), хризококкус (Chrysococcus) и начинается повышение численности холодноводных видов диатомовых — мелозиры, диатомы и т.д.

Во вторую фазу весны — с момента вскрытия льда на озере до установления температурной стратификации, что обычно бывает при прогреве верхнего слоя воды до +10, +12° С, наблюдается бурное развитие холодноводного комплекса диатомовых. В первую фазу летнего сезона, при температуре воды от 10 до 15° С холодноводный комплекс диатомовых прекращает вегетацию, в планктоне в это время еще многочисленны диатомовые, но уже другие виды — умеренно тепловодные: астерионелла, табеллярия. Одновременно повышается продуктивность зеленых и сине-зеленых водорослей, а также хризомонад, часть видов которых достигает значительного развития уже во вторую фазу весны. Во вторую фазу лета, при температуре воды +15° С наблюдается максимум продуктивности сине-зеленых и зеленых водорослей. В зависимости от трофического и лимноглогического типа водоема в это время может наблюдаться цветение воды, вызванное видами сине-зеленых (Anabaena, Microcystis, Gloeotrychia, Oscillatoria) и зеленых водорослей (Scenedesmus, Pediastrum, Oocystis). Диатомовые летом, как правило, занимают подчиненное положение и представлены тепловодными видами: фрагиллярией (Fragillaria) и мелозирой (Melosira). Осенью с понижением температуры воды до 10-12° С, снова наблюдается подъем продуктивности холодноводных видов диатомовых. Однако, в отличие от весеннего сезона, в это время заметно большую роль играют сине-зеленые водоросли.

Описания отделов и родов водорослей, а также описания и изображения видов водорослей смотрите в разделе Водоросли России.

ЛИШАЙНИКИ:

Великанов Л.Л., Сидорова И.И., Успенская Г.Д. Полевая практика по экологии грибов и лишайников. — Изд-во МГУ, 1980, 112 с.

Жизнь растений. Т.3. Водоросли. Лишайники. М., Просвещение, 1977, 487 с.

Определитель лишайников СССР. Т. 1-5.

Определитель лишайников России. Т.6-8.

Пчелкин А. В., Боголюбов А. С. Методы лихеноиндикации загрязнений окружающей среды: Методическое пособие. М. Экосистема, 1997, 25 с.

Солдатенкова Ю.П. Малый практикум по ботанике. Лишайники. — Изд-во МГУ, 1977, 124 с.

Трасс Х.Х. — Классы полеотолерантности лишайников и экологический мониторинг. — В кн.: Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем, Л.: Гидрометеоиздат, 1985, т.7, с.122-137.

ВОДОРОСЛИ:

Вент Ф. В мире растений. М. «Мир», 1972, 192 с.

Жизнь растений. Т.3. Водоросли. Лишайники. М., Просвещение, 1977, 487 с.

Журавлев А.И., Веселовский В.А. Живое свечение. «Знание», М., 1963, 48 с.

Мошкова Н.А., Голлербах М.М. Зеленые водоросли, Вып. 10 (1). 1986.

Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии. М.: Мир, 1990.- 597 с.

Энциклопедия для детей. том 2. Биология. М. :Аванта +, 1993. 672 с.

Наши авторские методические материалы по грибам и лишайникам России:

В нашем Интернет-магазине по некоммерческим ценам (по себестоимости производства)

можно приобрести следующие методические материалы по грибам и лишайникам России:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

При определении проективного покрытия лишайников обычно пользуются сеточками 10 х 10 см, представляющие собой рамки, на которые через каждый сантиметр натянуты продольные и поперечные тонкие проволочки. Рамку накладывают на ствол дерева и фиксируют. Затем определяют число (a) единичных квадратов, в которых лишайники занимают на глаз больше половины площади квадрата, и им приписывают покрытие, равное 100 %; определяют число (b) квадратов, в которых лишайники занимают менее половины площади квадрата, и им приписывают покрытие, равное 50 %. Общее покрытие в процентах вычисляют по формуле (c — число исследованных площадок):

При определении проективного покрытия лишайников обычно пользуются сеточками 10 х 10 см, представляющие собой рамки, на которые через каждый сантиметр натянуты продольные и поперечные тонкие проволочки. Рамку накладывают на ствол дерева и фиксируют. Затем определяют число (a) единичных квадратов, в которых лишайники занимают на глаз больше половины площади квадрата, и им приписывают покрытие, равное 100 %; определяют число (b) квадратов, в которых лишайники занимают менее половины площади квадрата, и им приписывают покрытие, равное 50 %. Общее покрытие в процентах вычисляют по формуле (c — число исследованных площадок):

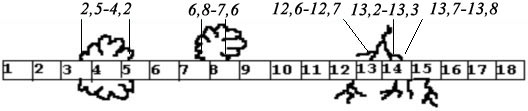

Учет лишайников-эпифитов производится на деревьях основных лесообразующих пород. В качестве модельных деревьев данной породы внутри пробы выбираются деревья без видимых повреждений, примерно одного диаметра и высоты, растущие в одинаковых условиях (сомкнутость, экспозиция склона, угол склона т.д.). Среди множества деревьев данной пробы модельные деревья выбираются случайно. Это значит, что сборщик выбирает дерево, не имея сведений о наличии и обилии лишайников на нем. После выбора модельного дерева сборщик определяет на стволе точку, находящуюся на заданной высоте от комля с северной стороны. Затем накладывается на ствол мерная лента с делениями таким образом, чтобы ноль шкалы совпадал с выбранной точкой, а возрастание чисел на шкале соответствовало движению по часовой стрелке. Путем совмещения первой точки на натянутой ленте с нолем шкалы определяют длину окружности поперечного сечения ствола на выбранной высоте. После этого фиксируют начало и конец каждого пересечения ленты с лишайниками. Лишайники, имеющие пересечение с лентой, собираются для последующего определения. Измерения проводятся с точностью до 1 мм .

Учет лишайников-эпифитов производится на деревьях основных лесообразующих пород. В качестве модельных деревьев данной породы внутри пробы выбираются деревья без видимых повреждений, примерно одного диаметра и высоты, растущие в одинаковых условиях (сомкнутость, экспозиция склона, угол склона т.д.). Среди множества деревьев данной пробы модельные деревья выбираются случайно. Это значит, что сборщик выбирает дерево, не имея сведений о наличии и обилии лишайников на нем. После выбора модельного дерева сборщик определяет на стволе точку, находящуюся на заданной высоте от комля с северной стороны. Затем накладывается на ствол мерная лента с делениями таким образом, чтобы ноль шкалы совпадал с выбранной точкой, а возрастание чисел на шкале соответствовало движению по часовой стрелке. Путем совмещения первой точки на натянутой ленте с нолем шкалы определяют длину окружности поперечного сечения ствола на выбранной высоте. После этого фиксируют начало и конец каждого пересечения ленты с лишайниками. Лишайники, имеющие пересечение с лентой, собираются для последующего определения. Измерения проводятся с точностью до 1 мм .